父母有唤起我们幼时恐惧的能力。我们幼时经历的事件和感觉其实仍旧存在于记忆中,只要遇到困哪与压力,这些记忆就会重现。即使目前我们周围并没有令人害怕的情况发生,我们的情绪记忆却还是会让我们停留在旧时的反应模式中。

——《情感勒索》苏珊·福沃德

“原生家庭伤害”越来越多地被人提起,许多人将自己成人后的缺陷和遭遇统统归咎于儿时童年经历的痛苦以及父母的失职,甚至在某些社交平台小组中将父母说成“祸害”。影视剧中我们经常能看到所谓的“祸害”父母,比如引起无数年轻人共鸣的《狗十三》里的爸爸,比如《都挺好》里的苏大强,再比如《欢乐颂》里的樊家父母……

电影《狗十三》的网友短评

电博君以为,原生家庭伤害是一种根深蒂固的心理伤痕,尤其是在儿童时期的遭遇更是会在以后的人生中潜移默化地影响一个人的行为意识,也有越来越多的人意识到家庭环境对于一个人成长的重要性。但是,也不能将所有人生的失败和错误都归结于家庭经历,“原生家庭”并不应该成为犯错的借口和逃避理由。

人生总要前进,总要继续,我们要找到一个方式抛开过去的一切阴影,去迎接未来的各种可能。如果真的需要帮助,电博君希望大家能积极地与心理医生进行沟通,而不是自己徘徊在过去的痛苦里挣扎。

今天,电博君推荐的两部电影,象征着两位电影人对过去的家庭伤害的告别,希望看过这两部影片的你,能够勇敢地前进,拥有许多个阳光明媚的夏天。

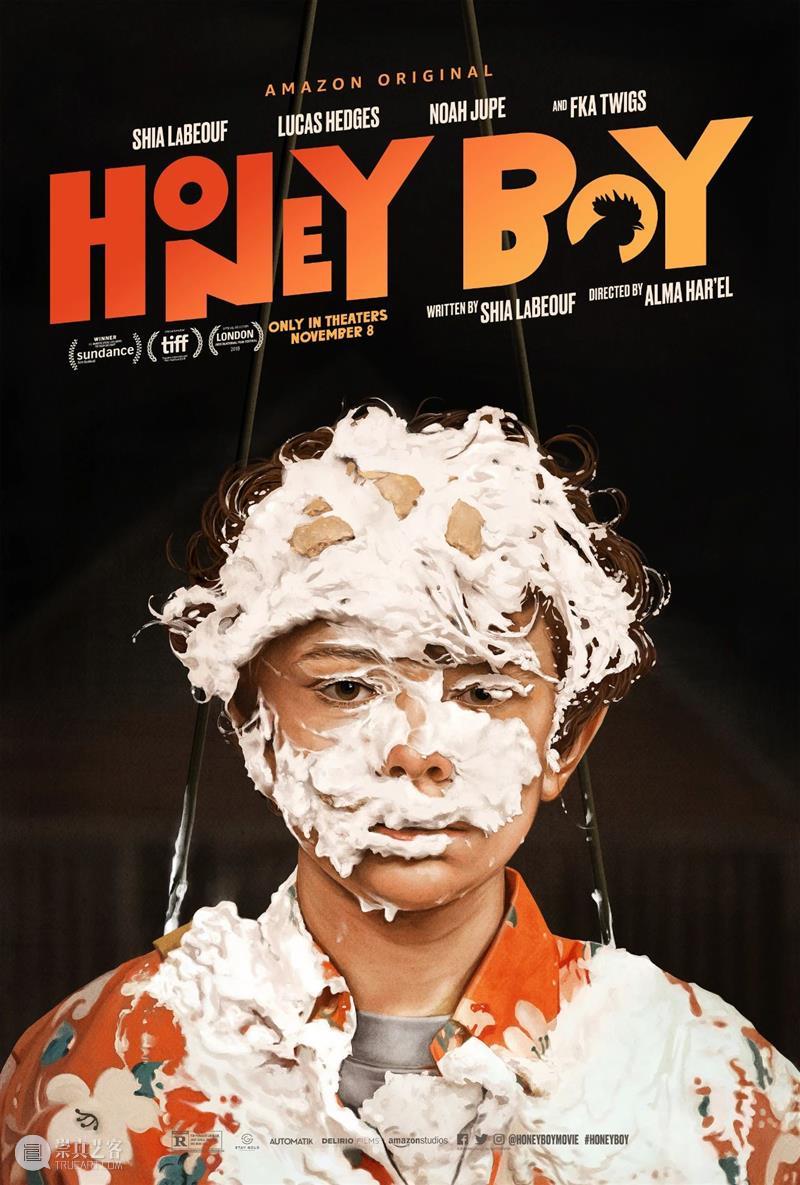

宝贝男孩

导演: 阿尔玛·哈勒

编剧: 希亚·拉博夫

主演: 希亚·拉博夫 / 卢卡斯·赫奇斯 / 诺亚·尤佩 / 拜伦·鲍尔斯

童星出身、酗酒成瘾的奥蒂斯·洛特(卢卡斯·赫奇斯 饰)在康复治疗的过程中,直面自己不堪回首的往昔记忆。两段时光交织,尖锐而犀利地展现了奥蒂斯·洛特眼中残酷又真实的世界:思虑营营的娱乐行业,抑郁狂躁的父亲詹姆斯·洛特(希亚·拉博夫 饰)、永远缺席的母亲。过早成熟的小男孩在经历无数泪水和失望后,逐渐沦陷在纷杂混乱的尘世里。《宝贝男孩》跟随着两条时间线,展现了一对父子之间充满争议的关系以及十年来两人试图修复心障的历程。影片的剧本由主演希亚·拉博夫根据自己的亲身经历创作。

单纯提到“希亚·拉博夫”这个名字可能很多影迷会觉得陌生,但是如果说他是2007年《变形金刚》电影的男主角那大家应该就觉得熟悉了。这位曾经盛极一时的演员后来却成为“全美国最讨厌的明星”,曾有人仅仅因为长得像拉博夫而在街头被打,而他沦落到此的原因在于其各种令人迷惑和惋惜的操作。

2008年7月,希亚·拉博夫开着自己拉风的座驾出了车祸,结果被拘留,左手也受了伤,不得不接受长达4小时的手术。车祸发生后其拒绝接受酒精检测。2009年1月,警方开出了暂停他驾照一年的处分。2013年,希亚·拉博夫卷入剽窃丑闻,他的电影短片被指剽窃了戴维·克劳斯2007年的中篇小说。再加上大大小小各种性侵、嗑药、酒驾、斗殴等事件,许多人不禁发出这样的感慨:“这哥们儿疯了。”

2017年7月,拉博夫酒驾被捕后进了康复中心。在看护员的鼓励下,他写下了自己的感受和过往的经历,最后改编成了这部电影的剧本。这部《宝贝男孩》是拉博夫向全世界讲述自己曾经无法直面的童年伤痕,他称这“并不是一部自我辩护的电影,也不是一部自恋的恶作剧”,也“并不一定提供宽恕”,但它“为治愈情感创伤提供了一种新的模式——进入痛苦,如果有些痛苦注定将伴随一生,难以摆脱,就学着和它共存”。

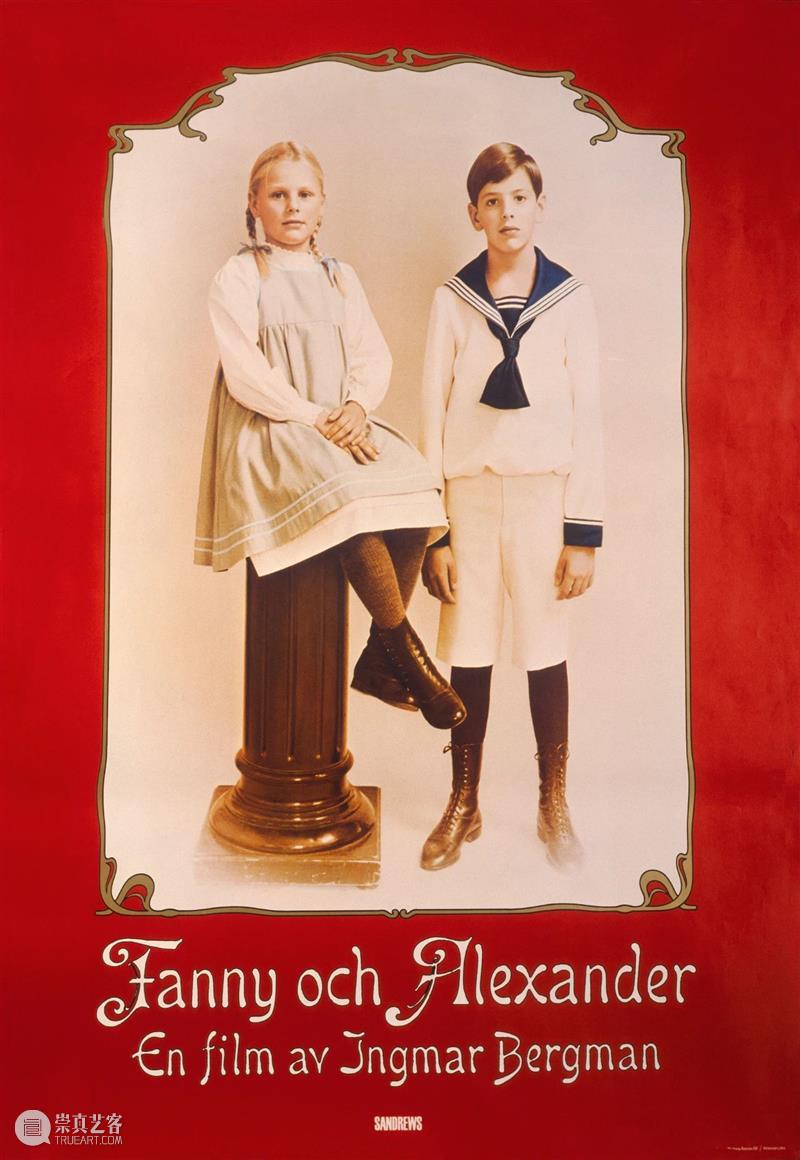

芬妮与亚历山大

导演: 英格玛·伯格曼

编剧: 英格玛·伯格曼

主演: 克里斯蒂娜·阿道夫森 / 伯杰·阿斯特 / 佩妮娜·奥威

1907年圣诞,艾柯达家族两代人共享圣诞晚宴,其乐融融。可好景不长,小主人公亚历山大和芬妮的父亲奥斯卡在排练《哈姆雷特》时突然中风,弥留之际把苦心经营的大剧院托付给妻子艾米莉。一年后艾米莉带着一双儿女改嫁冷酷残暴的青年主教爱德华。爱德华的母亲和姐姐专横刻薄,亚历山大与继父的矛盾日益尖锐,却只能默默忍受。当老祖母海伦娜得知此事后,暗中请老友帮忙,终让孩子们重获自由。艾米莉也逃离了主教家,从此一家人再次团聚享受着天伦之乐。

《芬妮与亚历山大》是伯格曼电影的“集大成”之作。影片从构图到调度都最大程度地呈现出室内剧的影像风格,叙事结构也是一如既往戏剧文本般的“冗长”,主题更是涵盖了沉默的父亲(上帝)、死亡的幽灵、意识流的梦境、红白色调的渲染搭配、家族故事等伯格曼经典元素。尽管影片长达5个多小时,但是一旦沉浸在伯格曼用镜头和影像创造的世界里,就会情不自禁跟随着角色一起感受悲欢离别。

如果对伯格曼有所了解,就会发现,《芬妮亚历山大》在某种程度上是伯格曼的“自传”:破产边缘的剧院、圣诞礼物里的电影放映机、斯特林堡的《梦之篇章》、受罚后还要亲吻父亲主教的手祈求原谅的孩子、身为艺术家的“亲生父亲”、给人以安慰和寄托的外祖母,这些都是伯格曼的个人儿时经历的回忆映射,也因此有人认为这部影片是私人的、排他的回忆录。

可是电博君以为,人类的情感本就不是共通的,不管是怎样具有“普遍性”的作品都会有观者无法产生共鸣。而之所以用《芬妮和亚历山大》作为本期的推荐影片,恰恰是因为影片中对于“原生家庭伤害”的细节阐述。当亚历山大到达主教家后受到的虐待不仅仅是肉体层面的殴打,更多的是精神层面的压制,加上再有祖母家的“珠玉在前”,少年少女遭受的残忍对待让观者看来更加触目惊心。

如果说拉博夫是希望通过《宝贝男孩》来治愈伤痛、与伤痛共存,那么伯格曼则是想通过《芬妮与亚历山大》进行反抗。

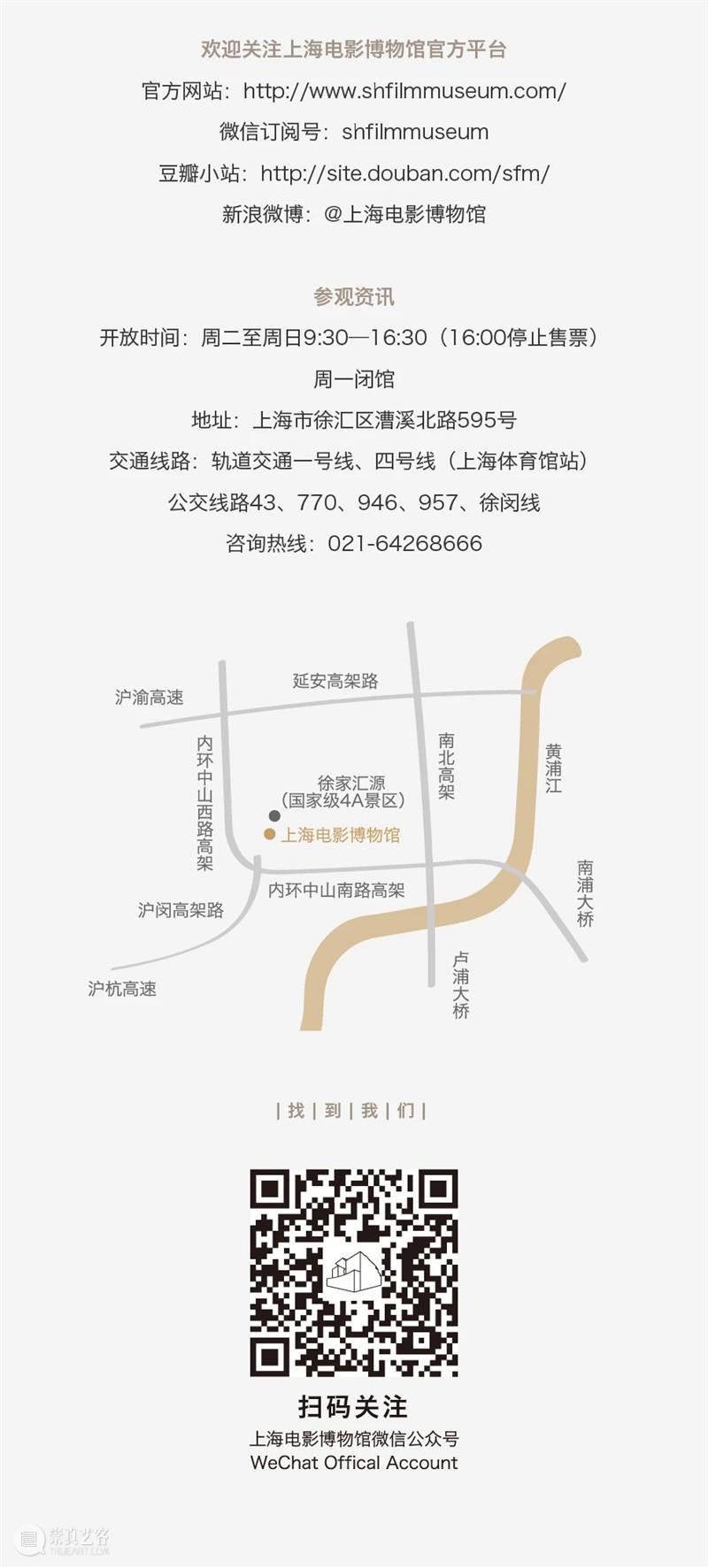

欢迎大家扫码添加“电博君”微信进入上海电影博物馆粉丝群,我们会在群内发布和提醒会员相关信息,大家也可以群内聊电影、聊博物、聊好物!

扫描二维码添加“电博君”微信

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享