{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

2015年, 在成蹊当代艺术中心举办个展《渡过忧愁桥——张寥寥个展》现场

2015年, 在成蹊当代艺术中心举办个展《渡过忧愁桥——张寥寥个展》现场

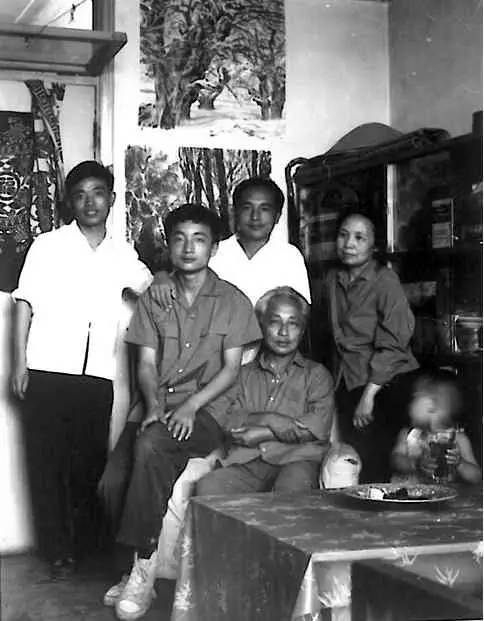

汇集张寥寥个展的展板与张同学的说明,16岁的寥寥1969年--1975年在山西运城地区插队。而我是1968年12月20日--1974年在运城地区夏县插队,说来也巧,诗人郭路生也是那一天离开北京去山西晋中插队,为此他写下了传诵许久的抒情诗《这是四点零八分的北京》。寥寥诗中提到的中条山位于运城地区东侧,贯穿了包括夏县、绛县、垣曲等几个县,猜测寥寥或许是在垣曲插队。从儿时白家庄的分别,到那个动乱的年代,不觉间同在山西晋南的运城地区插队,或多或少已有天涯何处不相逢的意味。

《寥寥诗画》中最为感动我就是“悼念母亲”部分,末尾写给其兄大伟的“那天的家书”,记录了从1985年11月30日至12月8日,寥寥母亲离开世间的最后几天的状况。字里行间,让人唏嘘不已。自知与寥寥是完全不同类型的性格,就艺术而言也就处于下里巴人的状态,而寥寥早已是阳春白雪,天马行空。但是,对于母亲的情真意切是相通的,就像他的“永不忘怀”。

“我 走进屋 一切 都和过去一样 可 又是那么陌生 是母亲 躺在这张床上 永远的 离开了

......

现在 一切都如此简单 只是 母亲的永别 是我难过的一关

也许是 曾经渡过 无数次的 沟沟坎坎 也许是 曾经有过 太多的 刻骨铭心

我 如今此刻---- 至永远 迈不过这一关 ”

或许哪一天会与寥寥相遇,不知道他是否还记得我。就是不会相遇,就是不再记得我,那也没有关系 ,我已从《寥寥诗画》了解了他----我儿时的小伙伴。

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享