《国家宝藏》第三季明晚开播!确定要上节目的国宝你猜中了几个?

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

@不造换个啥名字:有内味儿了,有内味儿了!国家宝藏的文案真的是一绝,每季的宣传片都很好看

@缘应叹息-华殇:央视每次节目的文案和预告都是浑然一体的,《国家宝藏》的文案组都好喜欢,这个预告片也很有创意,一幕幕轮转,一方窥见历史尘埃,一方洞明别样天地,期待第三季的节目,加油!

从第一季到第三季,

同一枚“国宝印信”,

延续上下求索的创新勇气,

承接寻理求知的文脉传承!

网友们纷纷赞叹:真不愧是搞文化的

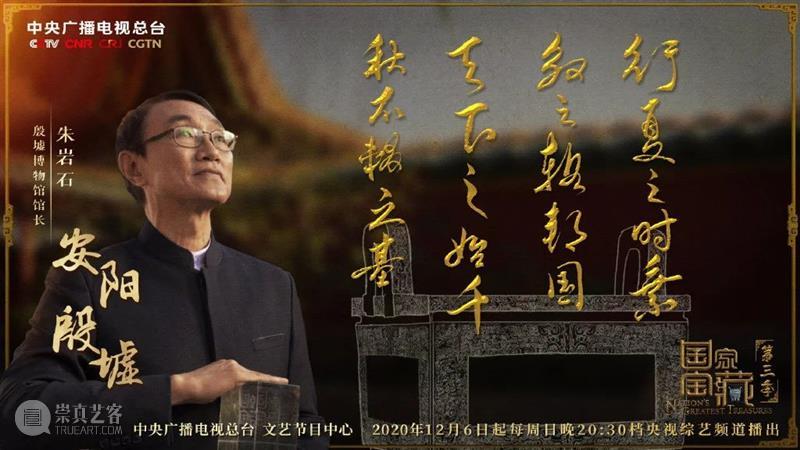

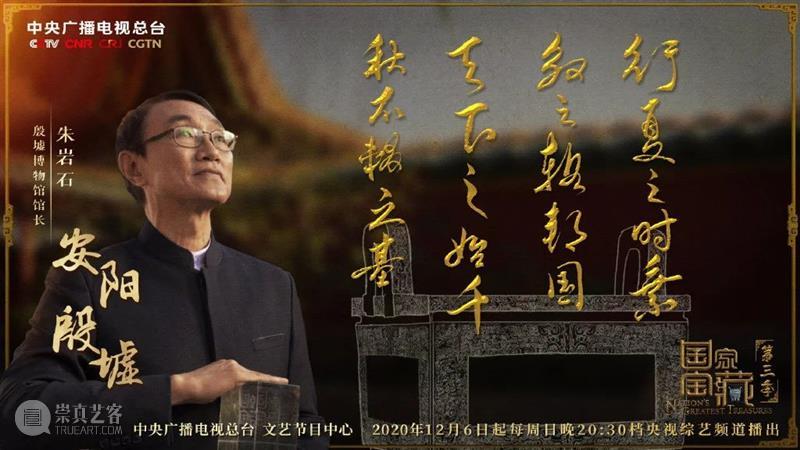

河南博物院、山西博物院交接殷墟博物馆

「行夏之时,乘殷之辂。

「行夏之时,乘殷之辂。

邦国天下之始,千秋不辍之基。」

二里头遗址和陶寺遗址是华夏文明的源头之一,前者在河南,后者在山西。殷墟更是中国历史上第一个有文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。所以这组可谓是“远古文明”的超强组合。

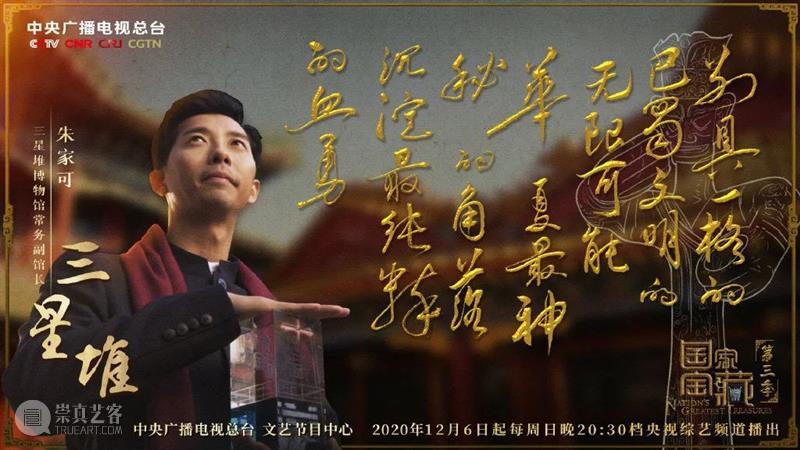

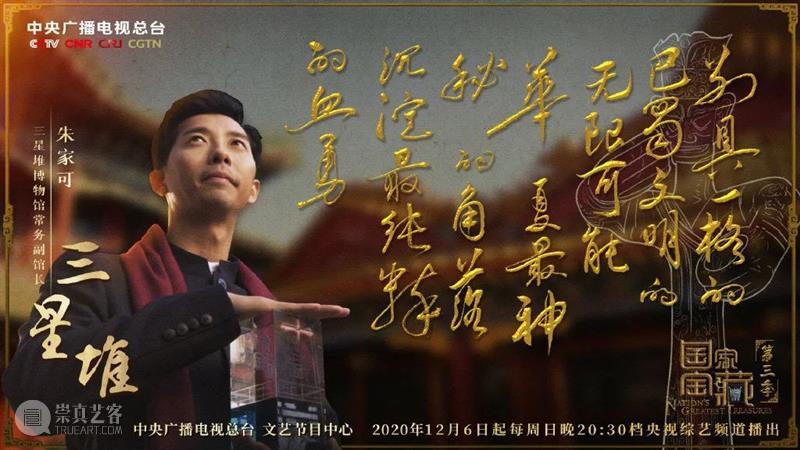

湖北省博物馆、云南省博物馆交接三星堆博物馆

华夏最神秘的角落,沉淀最纯粹的血勇。」

湖北和云南曾是古楚和古滇,二者与三星堆所代表的古蜀,体现的都是中原政权之外,中国南方另一种文明。这个组合探寻着华夏文明无限可能的另一面。

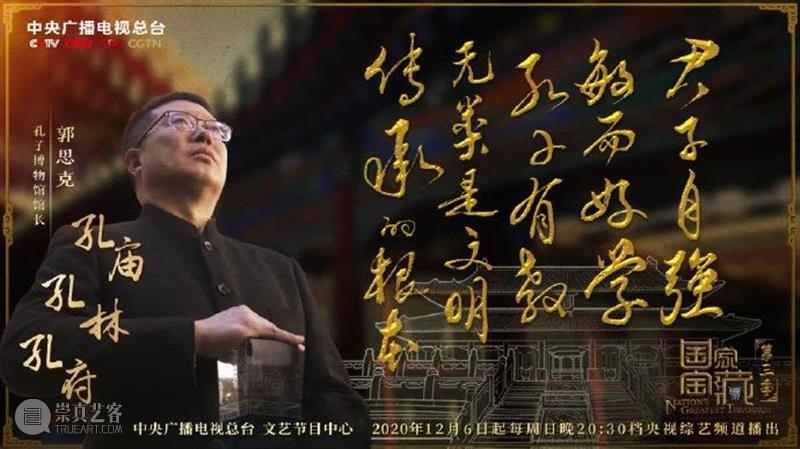

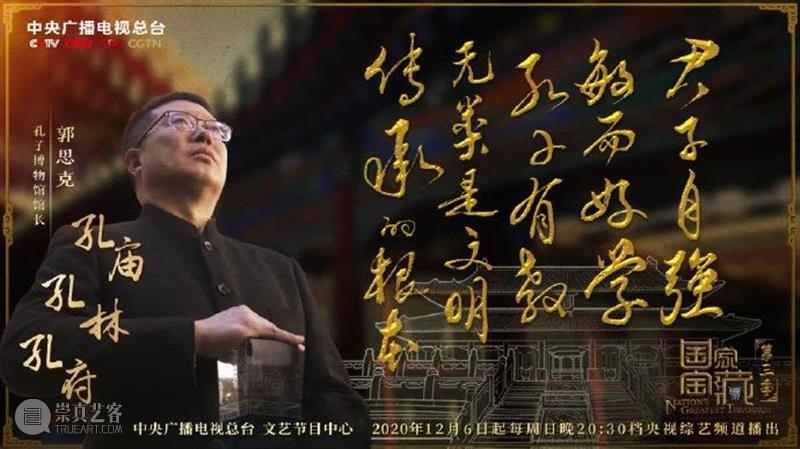

南京博物院、山东博物馆交接孔子博物馆

「君子自强,敏而好学。

孔子有教无类,是文明传承的根本。」

南京博物院、山东博物馆以及孔子博物馆都位于华东地区,在历史上也都是文化重地。

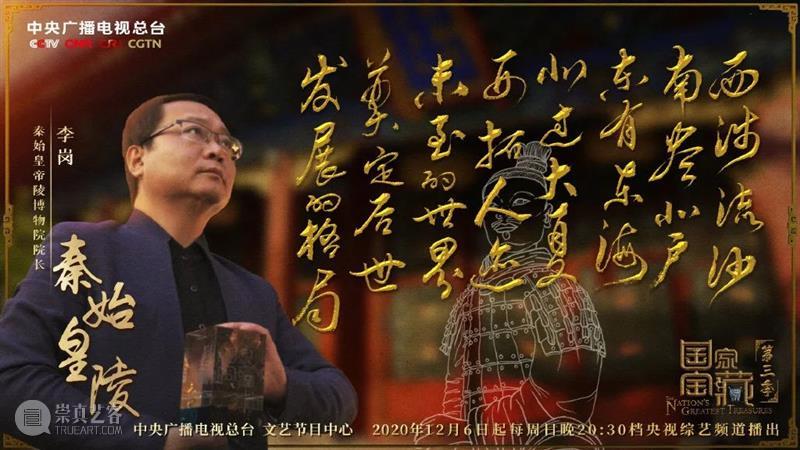

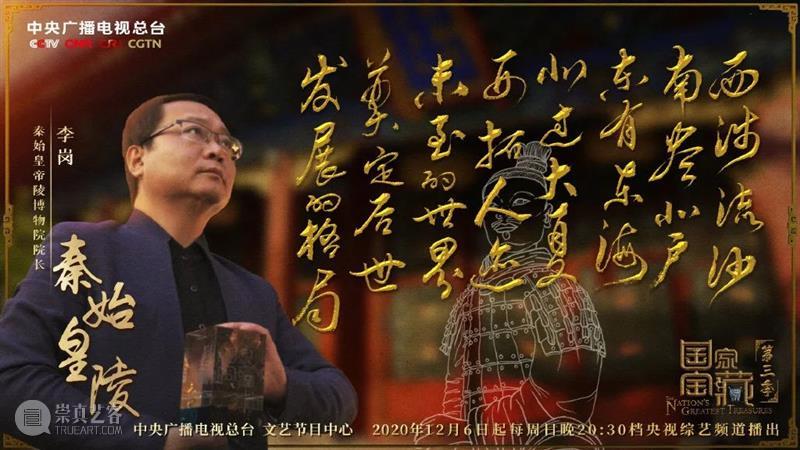

上海博物馆、广东省博物馆交接秦始皇帝陵博物院

「西涉流沙,南尽北户。

东有东海,北过大夏。

开拓人迹未至的世界,

奠定后世发展的格局。」

上海与广东作为我国东与南的两个端口,都是在秦始皇首次完成中国大一统之时,正式纳入中央政权统治范围的。

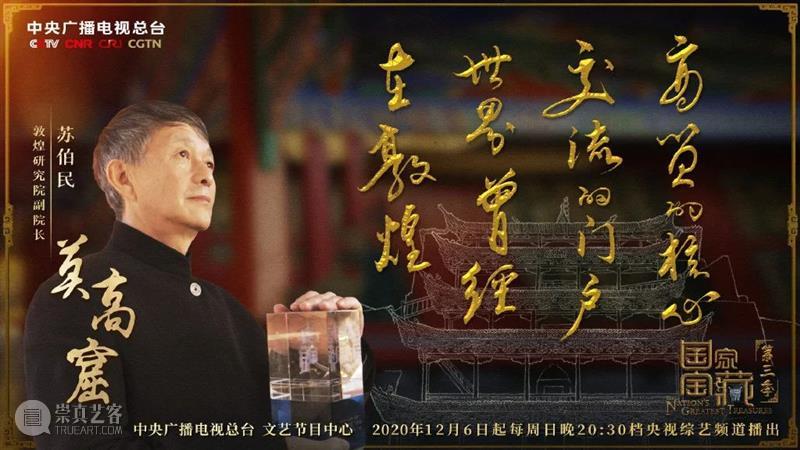

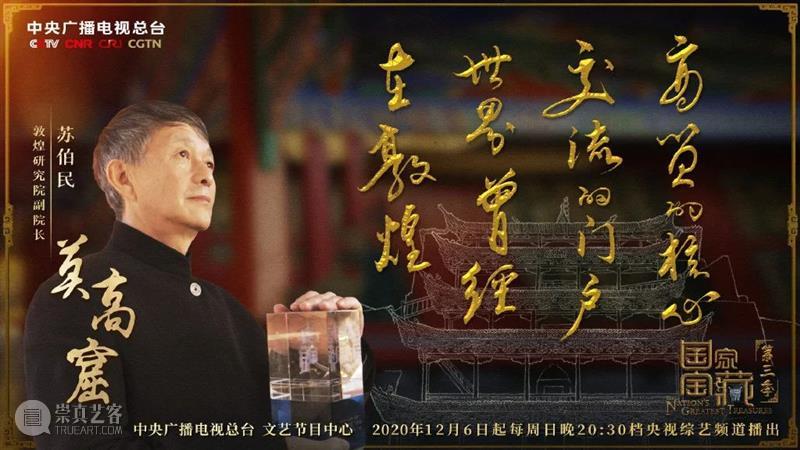

陕西历史博物馆、新疆维吾尔自治区博物馆交接敦煌研究院

「商贸的核心,交流的门户,

「商贸的核心,交流的门户,

世界曾经在敦煌。」

丝绸之路上,长安是起点,新疆是腹地,而敦煌则是最闪耀的明珠,这个组合叫“丝路三兄弟”。

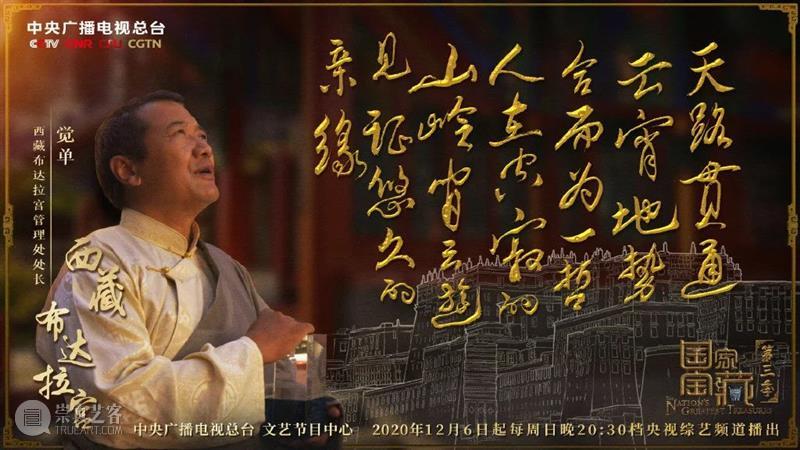

湖南省博物馆、四川博物院交接西藏布达拉宫管理处

「天路贯通云霄,地势合而为一。

「天路贯通云霄,地势合而为一。

哲人在空寂的山岭间云游,

见证悠久的亲缘。」

四川与湖南不仅地理位置相近,历史上还有“湖广填四川”的大规模移民;而川藏自古密不可分,四川藏区作为中国第二大藏区,是内地连接西藏的重要通衢。

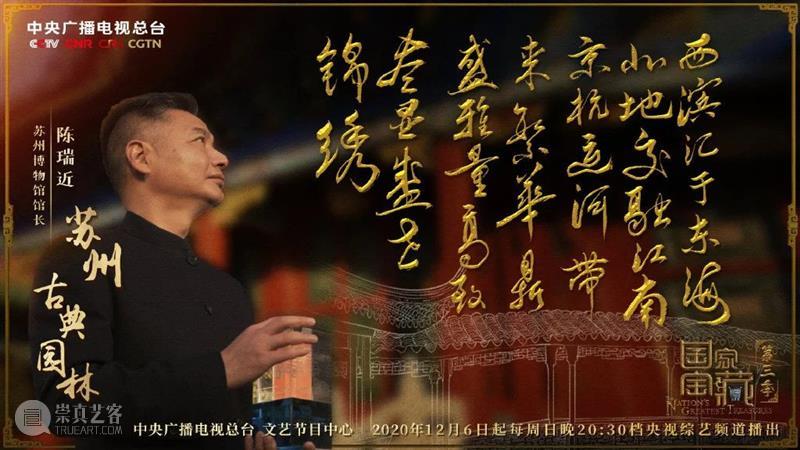

浙江省博物馆、河北博物院交接苏州博物馆

「西滨汇于东海,北地交融江南。

京杭运河带来繁华鼎盛,

雅量高致尽显盛世锦绣。」

大运河是中国古代南北交通大动脉,它全长2700公里,这一头在浙江,那一头在河北,仰赖大运河的滋养,中间的苏州才有了今日繁荣。

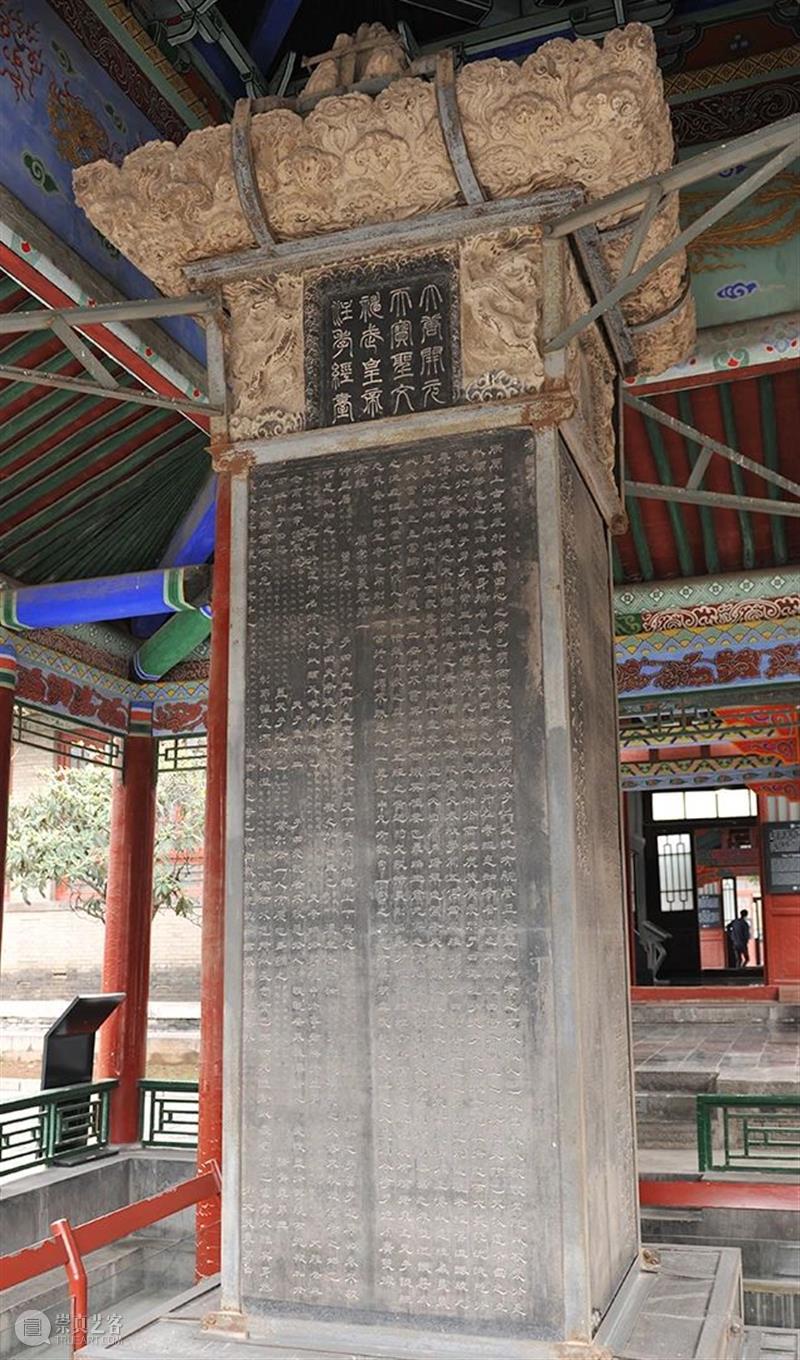

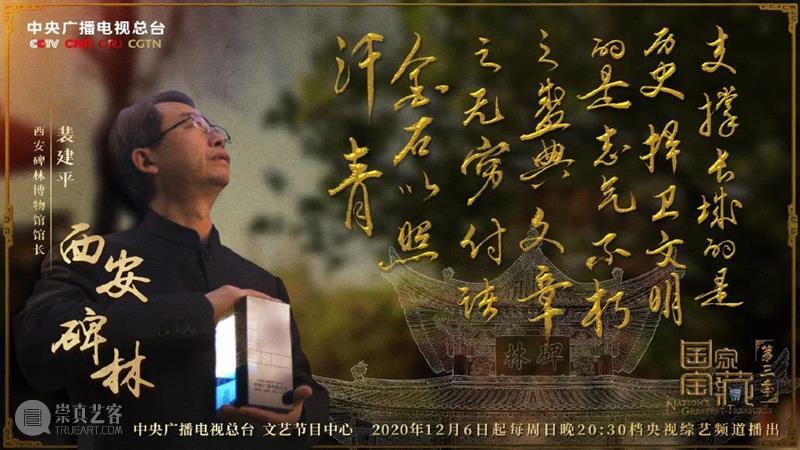

辽宁省博物馆、甘肃省博物馆交接西安碑林博物馆

「支撑长城的是历史,捍卫文明的是志气。

「支撑长城的是历史,捍卫文明的是志气。

不朽之盛典,文章之无穷,

付诸金石,以照汗青。」

辽宁与甘肃分列于长城东西两侧,而碑林所代表的不朽之盛典,无穷之文章,正是长城所佑护的中华文明命脉所在。

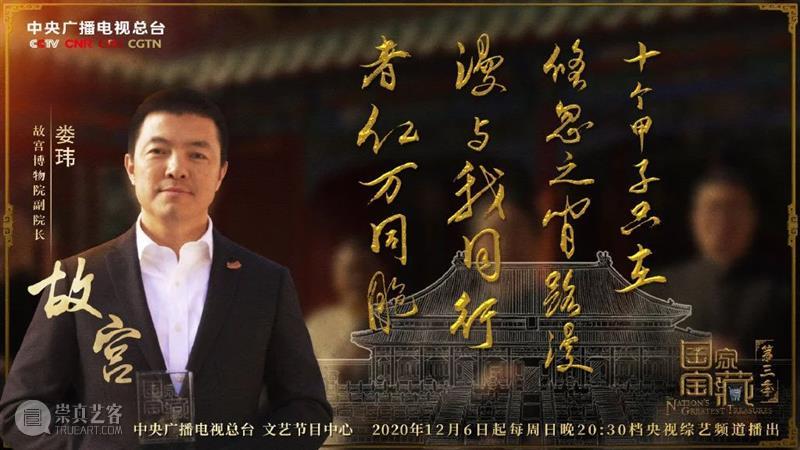

中央广播电视总台交接故宫博物院

「十个甲子,只在倏忽之间。

路漫漫,与我同行者,亿万同胞。」

从《国家宝藏》第一季到第三季,寒来暑往,春华秋实,故宫博物院始终相伴。

连宣传片都如此惊艳,

相信节目会更加精彩。

就在印信海报发布的当日(12月1日),

有位名为@胥渡吧小蝶的国宝粉

在微博发布了一条配音视频,

表示对第三季的节目期待万分:

不过节目组的保密工作做得很好,

直到昨天才终于公布了27件国宝的阵容,

它们分别是——

▼向上滑动查看全部

那位网友期待的青铜神树安排上了,

我们上篇文章里提到的金仗也会来。

另外还有不少国宝都被我们猜中了,

如:

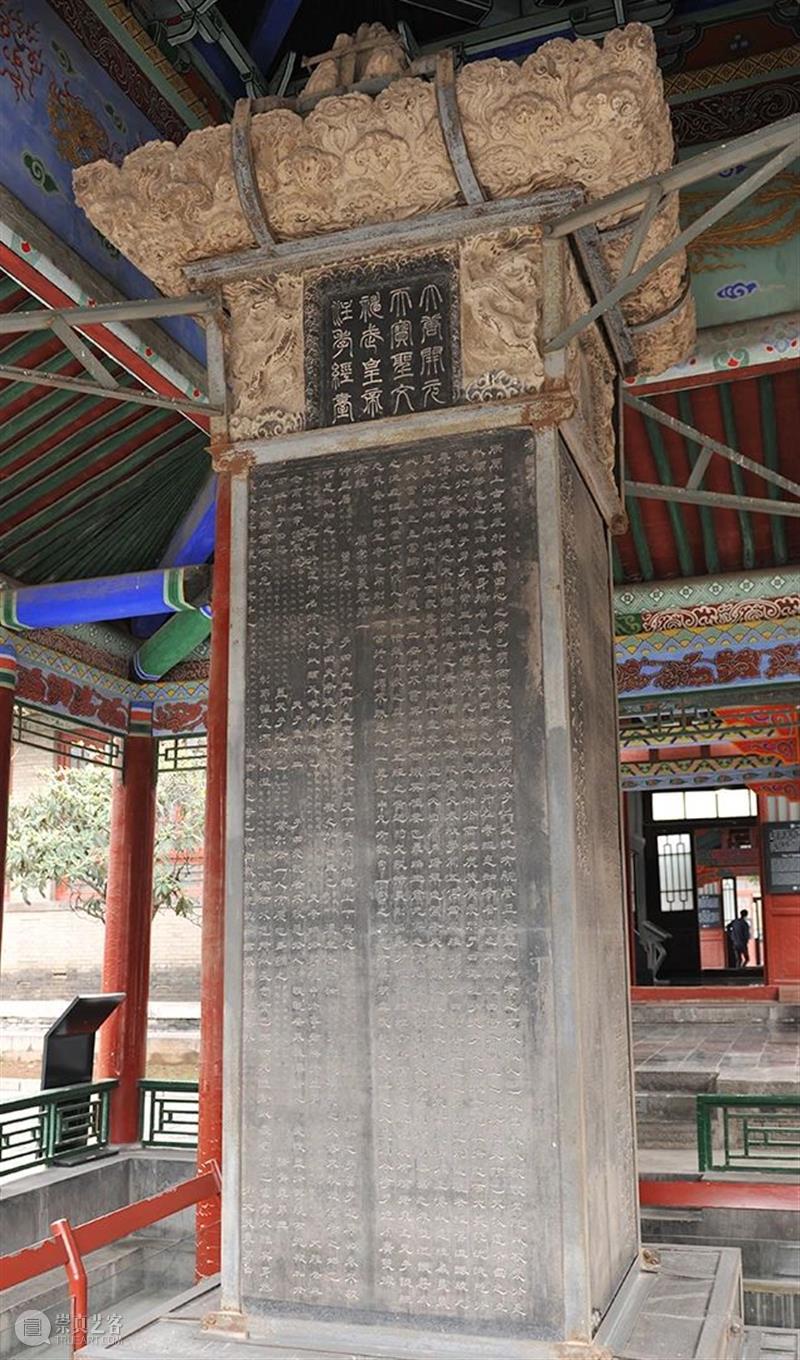

西安碑林博物馆的昭陵六骏和颜氏家庙碑,

漏提了的石台孝经其实是

唐玄宗李隆基用八分隶书体写、

宰相李林甫、国子祭酒李齐古主持镌刻的。

《孝经》是儒家经典十三经之一,是孔子的学生曾参记述他与孔子的问答之辞,主要讲“孝”、“悌”二字。碑首雕有瑞兽神龙,碑座由线刻双狮和蔓草纹饰的三层石台垒起,碑额的16字篆书 “大唐开元天宝圣文神武皇帝注孝经台”为唐肃宗李亨所写。

小时候看过《九色鹿》的朋友们,

将会在节目中

见识到动画的原型《鹿王本生图》;

虽然布达拉宫、孔子博物馆和殷墟博物馆

派来的国宝代表听起来不是那么耳熟,

但相信看过节目后大家就能多一些了解了。

苏州博物馆的秘色瓷莲花碗没来,

来的是真珠舍利宝幢。

至于这文徵明手植的紫藤……

图片来源于:话白

难道要折一枝藤蔓

或是带几颗种子过去?

还有秦陵的铜车马

现场又将如何呈现呢?

……

快搬好小板凳,

一起期待明晚吧~

多棱镜游学:长按识别左图二维码关注,收获最全面的文化游学信息与最有趣的历史、文化知识

文 博 / 历 史 / 文 化 / 展 讯 / 馆 舍 推 荐 微信ID:atmuseum

微博:@博物馆的那些事儿

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享