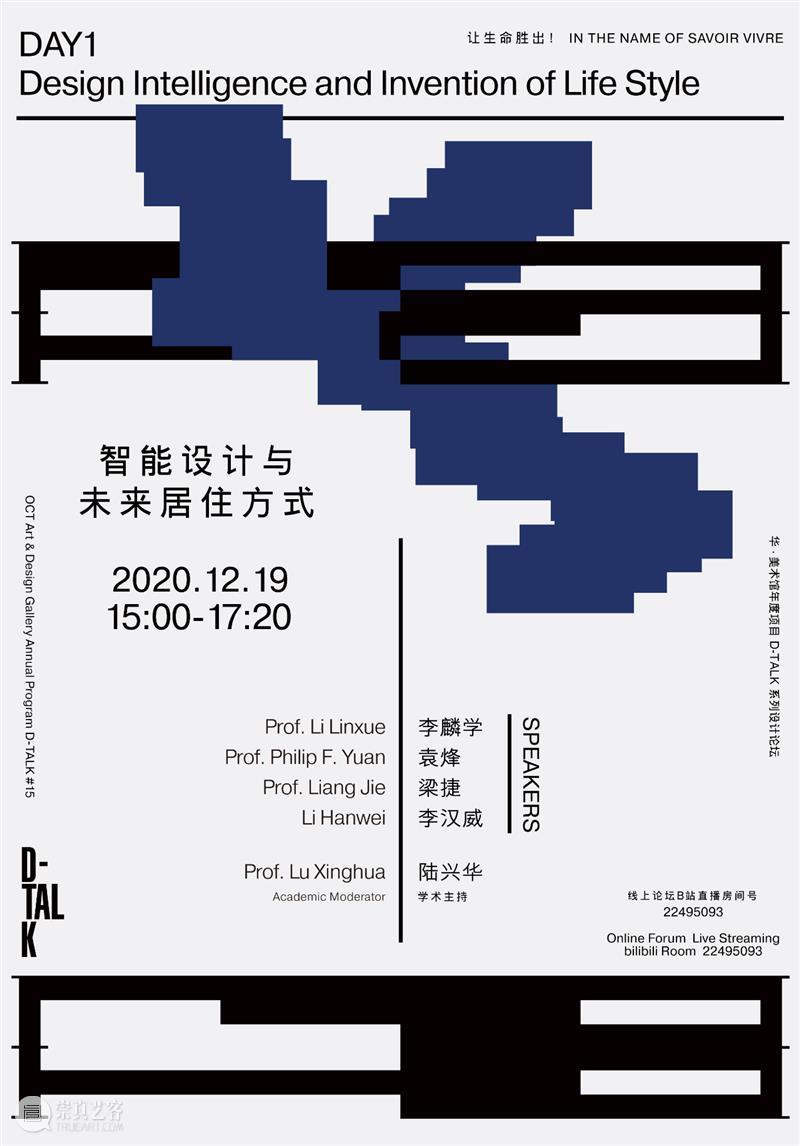

让生命胜出!

In the Name of Savoir Vivre

让生命胜出!

In the Name of Savoir Vivre

让生命胜出!

In the Name of Savoir Vivre

15:00

开场

15:05

李麟学

/ 未来城市建筑的自然与社会系统

15:30

袁烽

/ 物质与情感间的数字建构

15:55

讨论+问答

/////////////////////////////////////////////

16:10

梁捷

/ 城市设计与个人选择

16:35

李汉威

/ 液态生活:在图像中流转

17:00

讨论+问答

15:05 李麟学

/ 未来城市建筑的自然与社会系统

疫情当下,需要从系统角度去重新审视我们习以为常的城市建筑,从热力学与熵的视角重新建构自然与社会系统,这是城市建筑面向未来的路径。

李麟学

同济大学建筑与城市规划学院教授

同济大学艺术传媒学院院长

同济大学建筑与城市规划学院教授,博士生导师;同济大学艺术与传媒学院院长;同济大学麟和建筑工作室ATELIER L+ 主持建筑师,能量与热力学建筑中心CETA主持人,《时代建筑》专栏主持人,哈佛大学GSD设计研究生院高级访问学者(2014),谢菲尔德大学建筑学院Graham Wills访问教授(2020)。2000年曾入选法国总统交流项目“50位建筑师在法国”(50 ARCHITECTES EN FRANCE),在巴黎建筑学院PARIS-BELLEVILLE学习交流。

李麟学试图以明确的理论话语,确立建筑教学、研究、实践与国际交流的基础,将建筑学领域的“知识生产”与“建筑生产”贯通一体。主要的研究领域包括:热力学生态建筑、公共建筑集群、以及当代建筑实践前沿等。李麟学主持建成或在建杭州市民中心(2013世界高层建筑学会“世界最佳高层建筑”亚太区提名奖)、2010中国上海世博会城市最佳实践区B3馆、四川国际网球中心、中国商贸博物馆、河南科技馆新馆、陕西文化艺术博物院等多项有影响力的建筑作品。曾获得中国建筑学会“青年建筑师奖”(2006),上海青年建筑师“新秀奖”(2005),“同济八骏”中生代建筑师(2017),上海市建筑学会首届“上海市杰出中青年建筑师”(2018)等荣誉,获得国内外各类专业设计奖项60余项。

WORKS

崇明体育训练基地1号楼-3号楼,2016

遵义遗体器官捐赠纪念碑,2018

15:30 袁烽

/ 物质与情感间的数字建构

袁烽教授以物质(matter)与情感(mind)为视角,回顾了团队多年来的创作实践,着重展示了在建构材料与设计思维上的演进。团队通过早期绸墙、FabUnion Space等项目的探索,在设计方法上,由侧重于纯几何形式的找形转变为结合机器智能的性能化生形;在建造路线上,由依赖于预制模板的施工过渡到基于建筑机器人的智能建造工艺。在这一演化过程中,团队不断探讨数字建构之于传统材料的可能性,以及由此衍生出的在地性与当代性。

袁烽

同济大学建筑与规划学院教授

袁烽多年来专注在后人文主义视野下的建筑实践,强调技术创新与建筑文化,以及建筑环境与伦理观的有机融合。同时,不断寻求从性能化与人机协作工艺等视角。探索当代建筑的建构意义。提出了建筑性能化建构理论、开发了建筑机器人智能建造软件、硬件装备以及多项生产工艺。

已出版中英文著作十余本,代表著作有《建筑机器人——技术、工艺与方法》、《Collaborative Laboratory》、《从图解思维到数字建造》(From Diagrammatic Thinking To Digital Fabrication)等。多次特邀在哈佛大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学、苏黎世联邦理工大学等校讲座,其设计屡获国际、国家级各类奖项,其作品也曾多次参加国内外展览,其中包括2018柏林建筑画廊个展,2018威尼斯建筑双年展,2017芝加哥建筑双年展,米兰三年展、深圳双年展、上海双年展等。

WORKS

竹里/In Bamboo © 林边

“互联网之光”博览中心/Light of Internet Expo Center © 是然建筑摄影 Schran Images

15:05 梁捷

/ 城市设计与个人选择

随着经济全球化、生活都市化和设计智能化的发展,人们的居住模式出现了两股并行却相悖的变动趋势。一方面是大量人口往城市集聚,另一方面则是大量人口尝试着搬离市中心,选择空间更大、环境更优美的郊区乃至乡村。

专业人士已经从城市文明的批判者转变成为城市文明改造者。所有专业人士都需要同时拷问自身两个问题:从专业角度而言,我们应该推动怎样的城市规划、城市设计或者提供怎样的政策建议?另一方面,作为个人是否真的愿意生活在这样的城市里?为什么专业人士握有权力以后,总是会将城市推向自己并不热爱的方向,并且这种集约化或者“内卷化”趋势一旦出现,就无法逆转,自然朝着给定的方向推进。

主流经济学多年来利用“边际收益递增”理论成功地构建起“城市经济学”理论,而只有个体切身感受到被“边际收益递增”所剥夺的隐性成本之后,才能真正有效推动对于“城市经济学”的反思和批判。

梁捷

上海财经大学经济学院教授

梁捷,复旦大学经济学博士,澳大利亚莫纳什大学博士后,现执教于上海财经大学经济学院,并担任亚际书院等机构研究员。个人研究兴趣主要包括经济思想,经济发展,以及印度研究等。曾在国内外学术期刊上发表论文数十篇,近著有《西方经济思想史讲稿》。

WORKS

《西方经济思想史讲稿》,复旦大学出版社,2019

15:30 李汉威

/ 液态生活:在图像中流转

李汉威将以他“液态健康”系列的图像创作作为出发点,展开来谈论他所关注的包括从最近流行的液态意向图形设计,到近年来所关注的视觉艺术,再到作品中大量营造的一种“新山寨”氛围。在这个过程中探讨是否能够形成一种应对中国当下进程的图像宣传体系。

李汉威

新媒体艺术家

李汉威,1994年生于江苏,2018年毕业于上海视觉艺术学院,现生活工作于上海。李汉威的创作善 于使用商业广告与电影的形式进行隐喻,通过对于传播手段的研究,利用影像特效在架空的世界中 建立一种世界观,使山寨与科幻并存,用以展现当今文化形态与身份的交叉点。此外,李汉威还与艺术家方阳、刘树臻和善良共同于运营虚拟当代艺术空间“史莱姆引擎”。

近期展览包括,个展:“液态健康”,歌德开放空间,上海,中国,2019;群展:“幻象颗粒”,没顶 画廊,上海,中国,2020;“唐人街到红色国际主义”,OCAT,深圳,中国,2020;“机构的推荐”, 盒子空间,深圳,中国,2020;“降临:发明风景,制作大地”,前哨当代艺术中心,中国,2019; “极限混合”:2019广州空港双年展,广州,中国,2019;“变量与供养”,没顶画廊,上海,中国, 2019;“环形狩猎”,没顶公园,上海,中国,2018; “眼界拦大千”,上海视觉艺术学院,上海,中 国,2018;“上海热六人斩”,要空间,上海,中国,2018;“BABEL7”,Babelsberger Strasse 52 ,柏林,德国,2018; “多样性”,尼斯维拉松国立高等艺术学院,尼斯,法国,2016;等;李汉威 于2020年获得Dior迪奥新秀摄影和视觉艺术奖提名奖。

WORKS

《强劲建设-01》,收藏级打印,2020

《液态健康:我们相信文明的力量》,4K CG动画视频,2018

特邀策划人 / 学术主持

陆兴华 Lu Xinghua

同济大学人文学院教授,主要研究领域为艺术哲学、技术哲学和城市哲学。著有《人类世与平台城市:城市哲学1》(南京大学出版社即出)、《艺术展示导论》(2019年)、《艺术-政治的未来》(2017年)等。

让生命胜出

In the Name of Savoir Vivre

让生命胜出

In the Name of Savoir Vivre

让生命胜出!

In the Name of Savoir Vivre

让生命胜出

In the Name of Savoir Vivre

!!!

主办 _华·美术馆

支持 _华侨城集团有限公司

媒体支持 _打边炉

视觉设计 _yaodejn

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享