PAM四季学术沙龙|唐克扬:到了重新定义深圳形象的时刻了

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

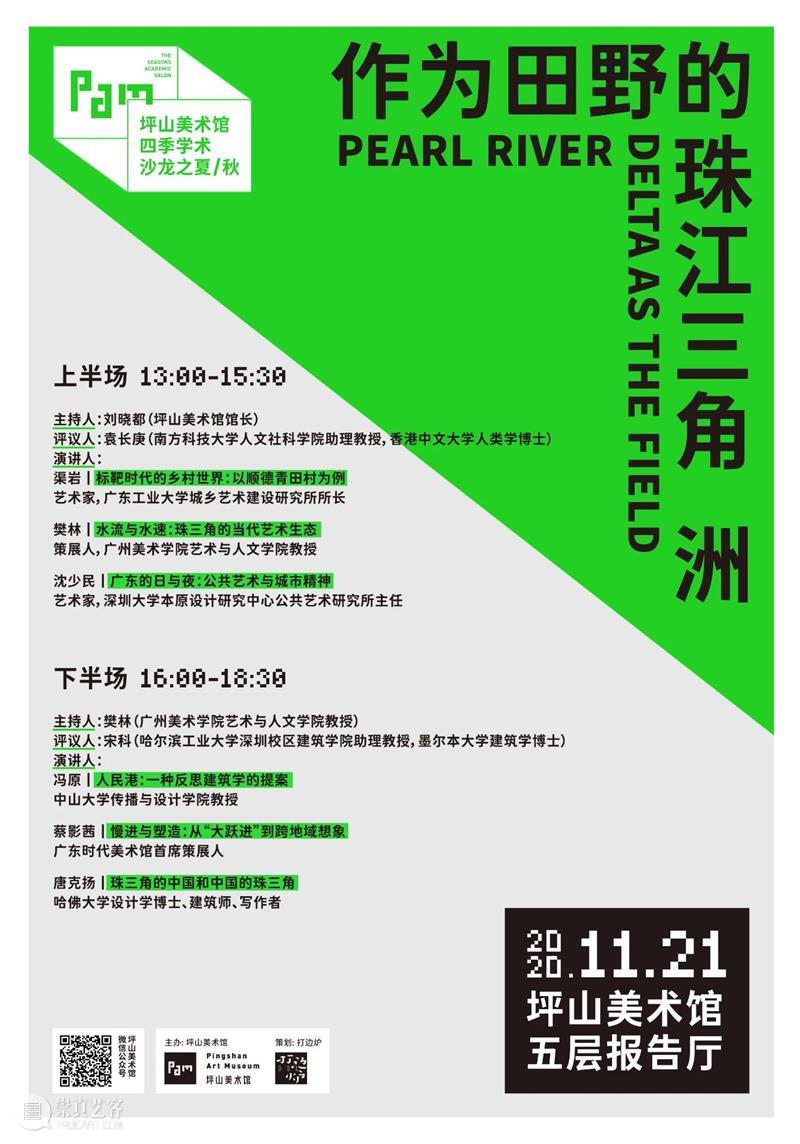

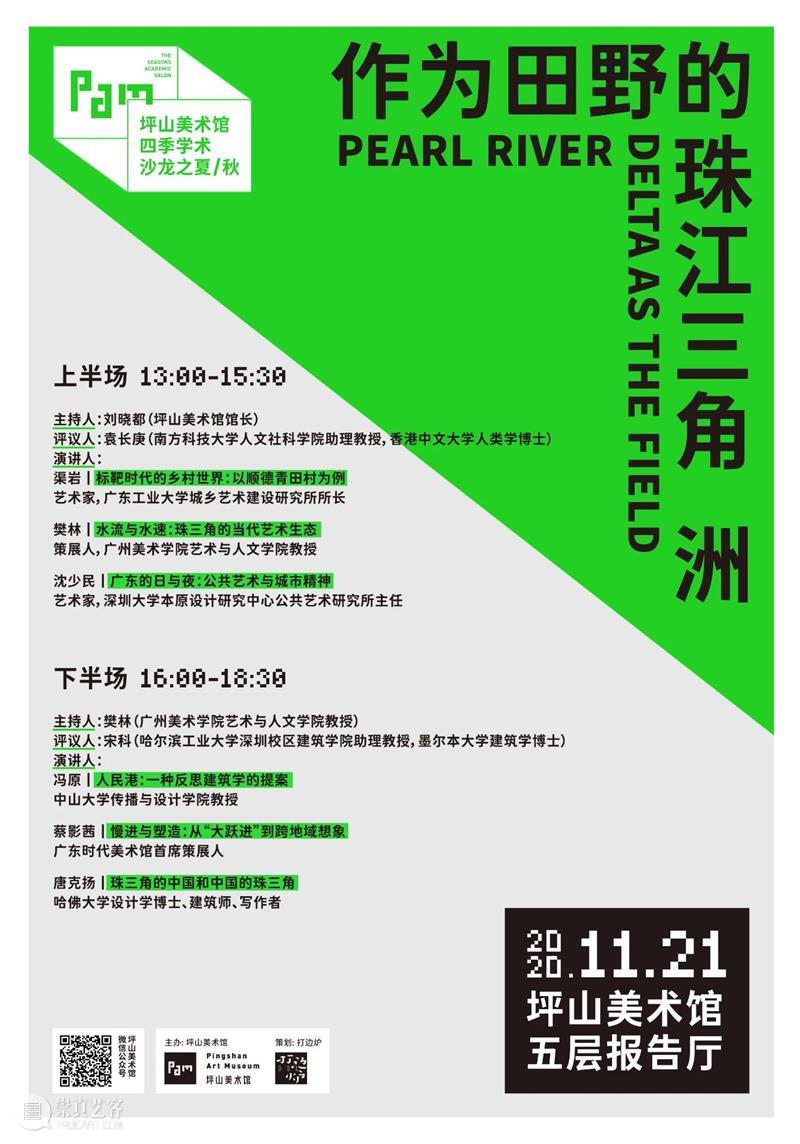

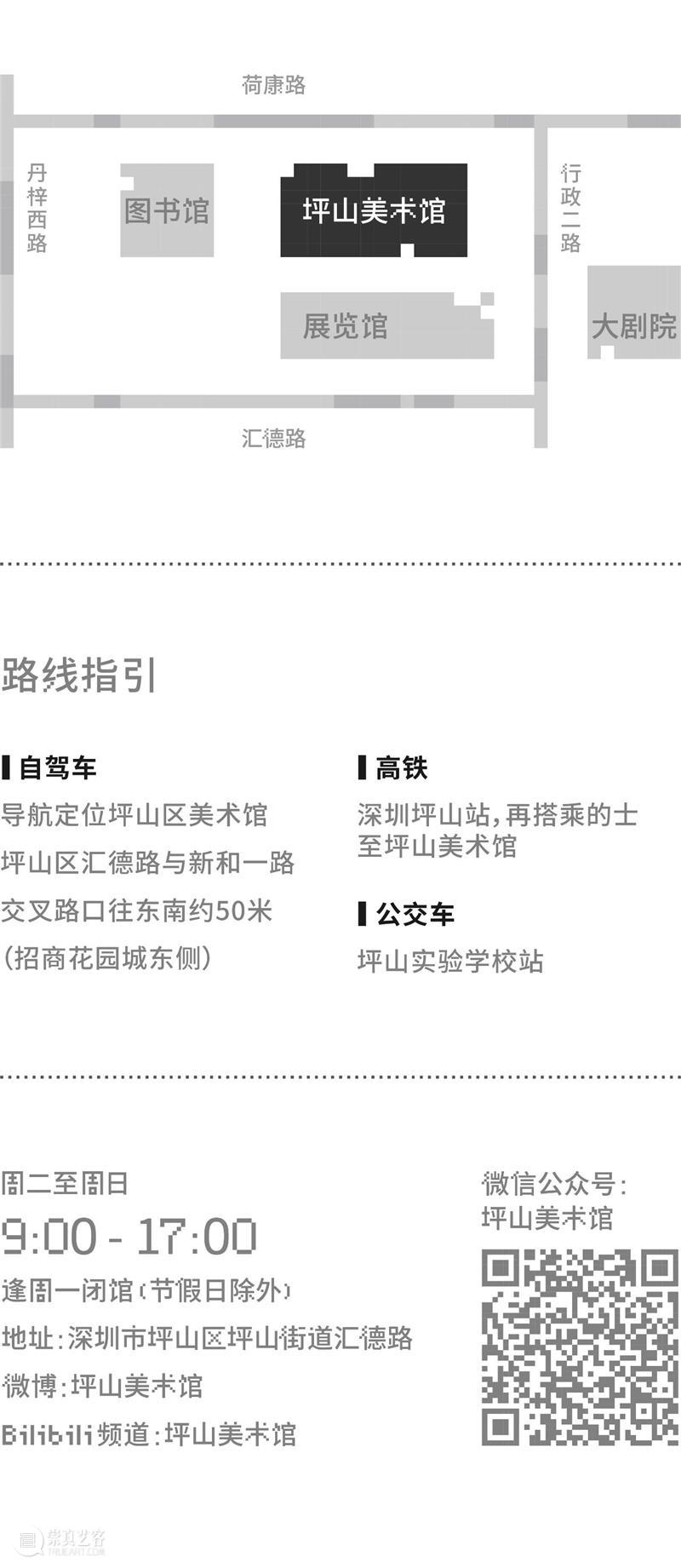

坪山美术馆四季学术沙龙第三期——2020年夏秋专场“作为田野的珠江三角洲”,将主题聚焦于这片作为“行动者的田野”的三角洲地区。我们邀请了6位艺术从业者和学者,基于自身实践进行主题演讲,并邀请了2位青年学者作为沙龙中圆桌讨论部分的评议人。我们期望这次沙龙一方面开掘过去20年这个地方的沉潜与隐秘的话语资源,同时也将珠江三角洲作为一个对象与主体进行审视与考察。唐克扬是建筑师、策展人、写作者,多重的身份背景,让他能够站在建筑、艺术与人文的交叉地带观察周围的人事物。他曾将自己生活过的城市都写成书,他笔下的城市既带有小说般的文学性也包含让人可感的空间。唐克扬在深圳工作和生活了一段时间,他说如若未来要为珠三角写一本书,他会落笔在深圳。演讲中,他将深圳置于珠三角最大的特色,即景观当中讨论,并结合自己过往的深圳实践,从空间与时间的维度表达他对深圳城市形式的认知。此次沙龙由坪山美术馆主办,《打边炉》策划。本文在作者发言摘录基础上编辑整理,部分内容有删减,发表前经过演讲人的审校。文中用图来源于演讲者的PPT。本文编辑:黄紫枫、田露思。

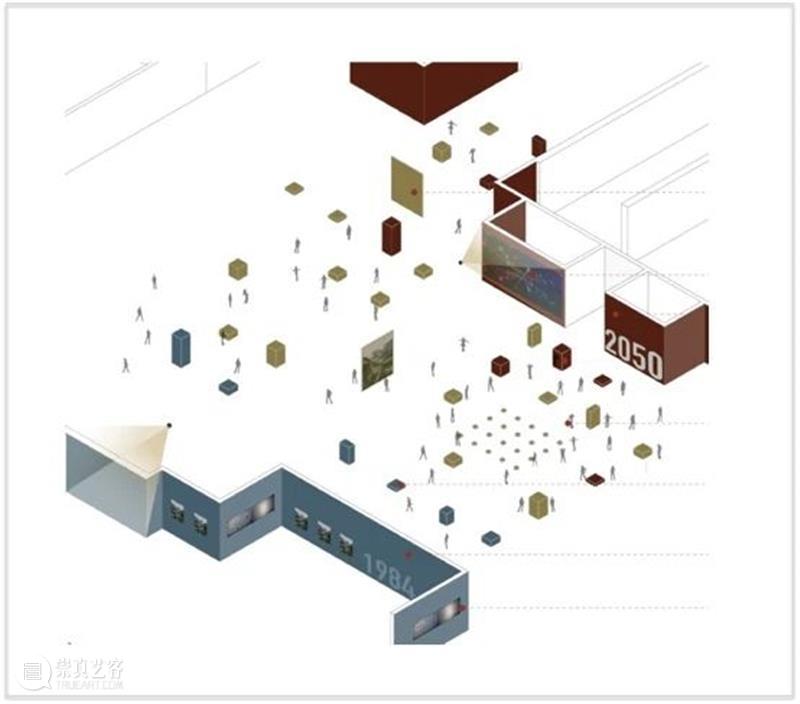

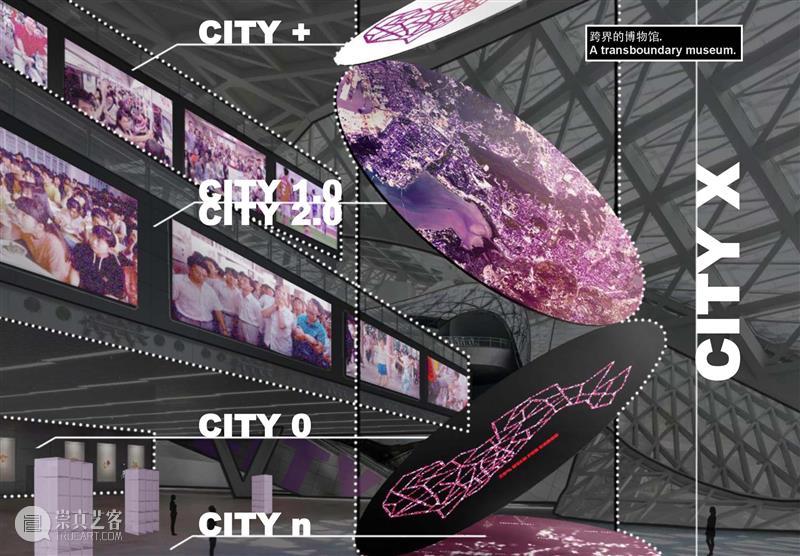

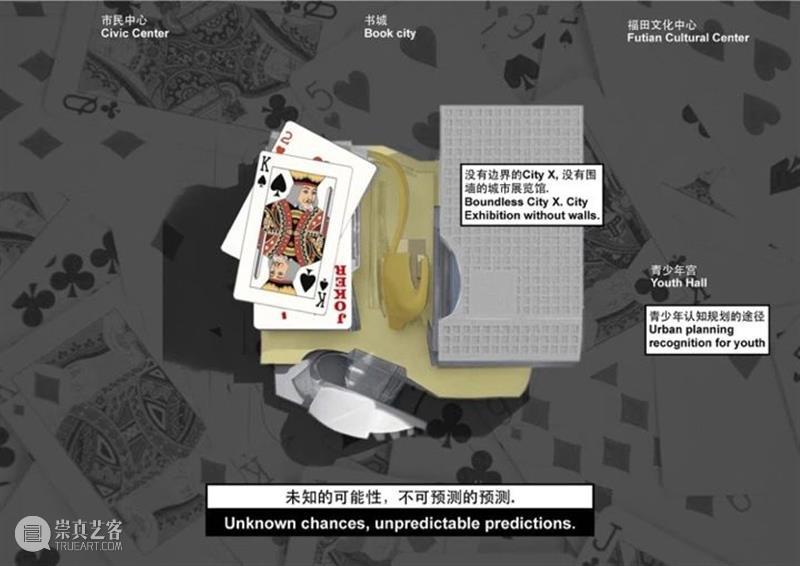

我从国外毕业回国第一站就在广州工作了一年,2016年开始又在南方科技大学任教四年,一共在珠三角待了五年,按理说我已经具备了一定的“南方”经验,但我想到要就着珠三角这一题目展开一番宏大的言说,有点“细思极恐”。这和我过去写过的,那些同样有过生活和社会经验的城市还不太一样,我把其他城市当成是一个相对遥远的书写客体时,它们的范围是比较清晰的,可是一旦回到珠三角这一题目,我忽然意识到珠三角并不是一座城市,它可以是很多很多座城市。这么一来,我原本研究城市的逻辑在这里就不太适用了,即便我去过珠三角大多数的城市,留下的印象却基本是在各种不同的汽车窗外穿梭而过的景观,几乎从未在真正的“田野”上走过,这个差异相当重要——珠三角本应是个地理学的建构,并非城市建构物的概念。假如我们把视角切换到殖民者到达广州沿海时的第一个瞬间,他们看到的并不是我们所谓的三角洲,而是“十三行”,珠江入海口最里面靠岸的情形。广州一直是一座历史文化名城,并不是我们想象中的文化边缘,之所以我们会那么想象,只是因为今天有了Google Map,看到了那个中国大陆最南边入海口受到河流冲击演化而成的喇叭口形状。所以眼见不一定为实,眼见只有在相对的,具体尺度上才能为你所欲求的实。我们对比改革开放初期和近期的珠江三角洲卫星图,很清晰地看到三角洲的海口在慢慢收窄,人的意志竟然逆反了自然的进程。这就出现了一个问题,我们所指的珠三角,究竟是由这个区域地缘风貌构成的自然区域?还是一个由经济纽带联系在一起的人工构物的概念?我们在讨论后者的时候,往往忽视了前者,两张卫星图的差异背后是时间的变化,空间的概念被时间层面的演进所改写。那么,当我们谈珠三角的时候,到底是把珠三角作为中国现代化进程的现象来看待,还是仅仅将它作为和北方相对的“南方”?这两种视角之间有很大差异,不一样的切入点让珠三角代表的含义截然不同。参照系,在建筑学当中也是一个不能不提的概念,失去了参照物和比例尺,你很难去认知空间中“大”“小”为何物,如果不指向具体的“南方”,海南或许是要更“南”些。所以我们对一个既有概念的认识和讨论,必须来自我们面对一个现象共同的态度。这个意义上的珠三角,我称之为“想象的共同体”。我过去写了那么多文章,却没有一篇和深圳有关系的。假如未来我真的要写一本关于珠三角的书,最后决定把笔落在珠三角的深圳,我第一件要谈的,还是关于深圳的时间和空间。2017年,我参与了深港城市\建筑双城双年展罗湖分展场的初期策划。我们把一条废弃的铁路转化为线性的展场。这条深港铁路代表了深圳初期发展的效率,沿着这条铁路有许多仓储、转运设施、大宗物流管理、小商品和日常物资批发、旧日村落、改良民居等等从基础设施到生活空间,从传统到新城的渐进层次,已经是一个浓缩的特区历史剖面;唯一没出现的,就是今日深圳随处可见的高档住宅和写字楼。要是把这两者再加上,深圳的整部发展史便都浓缩在了这一条铁路线的两侧。它不像传统城市一样,有着明确的市民中心,还是一座由功能直接显形的城市。回想起来,我对深圳的印象迄今都不深刻,可能因为我是一个喜欢步行的人,但在深圳大多数时候都要开车,几乎没有什么漫步的机会,而且很多地方连骑单车都骑不过去的。在这里,你很难找到小尺度的建筑,整个物流交换的流程就构成了城市本身。在最早的深圳特区建设过程中,时间是一个再重要不过的关键词。当时的口号,是“时间就是金钱,效率就是生命”。我接触过的一些当年的特区开发亲历者,他们也坦言深圳早期的规划,主要考虑就是如何尽可能快地加强加速建设进程。所以深圳是以时间这个维度为先导,不求安顿,最后才抵达了某种相对稳定的空间,而且这种延展的运动还在不断地生成新的城市空间。珠三角的原初面貌(无始无终的“自然”)在先,时间只是雕刻出了它新的形状,但在深圳这里,时空建立的次序颠倒了过来,有新的时间,才生产了新的空间。清水河-笋岗周边,沿深港铁路线展开的初期“城市”形态深圳早期还处于大生产的阶段,所以这座城市的第一拨基础建设,就是应生产需要而建成“带状城市”,比如沿着铁路运输线、主要干道来做建设,整个城市宛如面对香港排开的一字长蛇阵。带状城市”这个名字听着很时髦,但这并不是单纯舶来的概念,只是意味着一种不得不如此的现实——在从无到有的城市化进程中,对效率的极高追求导致了一刻不停的变化,而我们目前的文化,还建立在这样早期的城市形态演变逻辑之上。除了少数地标建筑物,你几乎无法辨认出城市稳定的存在,它只有在整体意义上才是有识别性的。有意思的是,另一种语境中的深圳又是由空间才决定了时间。珠三角是中国很特殊的大都市圈,这里原本其实真的没有传统意义上的城市形态可言,密密麻麻的小生产聚落,放眼过去完全跟东莞完全连成了一片。但同时,深圳过去又有着“关内关外”的概念,第一层人文的意义由此产生。我认识的一位工厂主,他的工厂设在关外地租便宜的地方,为了节约时间,他把工厂建得离关口很近,他戏言,每天把工厂生产的货物横跨关口的藩篱“扔过去”,就这样省了很多钱。地图上的边界都是人为划分出来的,当边界与经济价值相关时,我们才会去在意边界的人文含义,今日的南方科技大学横跨在这条边界上,历史上里外的空间基础结构由此不同。空间本身的意义塑形,乘以变化意味着的时间因素,加上新的效益和价值的“赋能”,产生了令人眼花缭乱的后果。在城市化过程当中,人、货、信息和生活方式的流动与交换,构成了珠三角特有的丰富城市肌理和特殊城市空间形态,罗湖城中村正是这种发展的见证与结果。如果我们将传统村落的社区生活比喻为静态的“仓储”,那么今天在大都会的语境中,这些“库存”就面对着令人眼花缭乱的不同“交易”,“转运”和“出货”的可能,并和物理空间的快速变化相辅相成。于是,不同时期的物流交换模式决定了深圳不同的面貌。但这里面也带出一个问题,我们目前好像依然还处在一个“转运和出货”的过程中,那么,深圳如何从一个生产型城市转化为一个有自己文化的城市呢?曾有过一个统计,全国出国旅游人数排名第一的是深圳,深圳人不会在自己的城市旅游,这其实也是一种“转运、出货”的形式。明天的深圳如何能够脱离“带状城市”、“生产城市“、“事件城市”,成为一个真正在文化上具备“生产力”和“高储蓄”的城市,再回落到“文化消费-再生产-积淀”的流程之中?这恰好形成了一种与物质经济发展相反的逆序,这是我们所有人面临着的挑战。第二个部分,我想讲的是那些和时间有关的问题。深圳就像一架开足马力的飞机,已经飞到很远了,我们都在担心油箱的问题,但它还在继续往前飞,或许出于惯性,或许有了“新能源”。于是我们会好奇,它可期的未来到底会是什么样的?我认为过去的城市是一个句号,当下的城市是一个逗号,明天的城市是个问号,深圳未来是什么样的,我打了一个问号。在城市议题里,如果时间是老生常谈的话,那么把对未来的顺流而上和对过去的逆流而下两条时间线放在一起,形成相向而行的时间,变成同时关于未来和历史的讨论,就会变得很有意思了。这也是去年我们和孟建民大师工作室合作的一个未实现的展览项目。一方面我们是进阶畅想未来;另一方面是逆行到过去,反方向思考已经发生的事情,也就是城市已经做了的选择,并通过从现在这个时间再逆行倒回去看深圳本身的发展,想象在两者的交汇点上,我们自己又会再做什么选择。这个倒过来看不是要回顾历史,因为深圳也没有太符合传统定义的历史,我指的历史是相对于现在大趋势的历史。这会引起当下看似天衣无缝的城市经营和判断(每次都正确的规划愿景),与粗糙的本地条件、草根的状况(总是基于回溯视角的缺憾感),两股浪头之间发生迎头碰撞,这是(历史)“经验”和“愿望”(逻辑)的碰撞,而不是一厢情愿的选择或者马后炮的回顾。也许,只有把两条时间线索关照在一起,我们才能看到今天深圳所处的位置以及预料一些可能发生的事情。类似于以上基于“时间”演绎的思路,我还与同学参与过一个针对深圳湾的“超级城市竞赛”。深圳已经是大城市了,未来还可以超级大,那么这就是超级城市的含义吗?城市在未来还可以如何超级呢?我招募了一批人,包括我自己的学生,工作坊偶识的深圳朋友,大家一起来共同讨论。我设定的规则是,大家像击鼓传花一样自觉合作,第一个人发表了自己对超级城市的看法,做了一些实际图纸后,第二个人要基于上一个人的观点和已经完成的工作来讨论,表达自己的观点,并增加新的层次。但我发现一个问题,在接力性讨论的过程中,刚开始大家还算积极,越是传递到后面的人,越是容易中断,形成松弛而无效率的状况。这其实就跟我们的城市实情一样,即便像深圳这样有着很精密系统的大城市,城市里也有合作和不合作的情况发生,有时候是有钱就合作没钱就不合作。这也像珠江三角洲的地理特色,有的地方畅通无阻,有的地方流动缓慢,各种可能性都有。最终我们通过如实map这种关系(Team X所说的association)形成了一些超级城市的建筑模型,这些模型,或说一种人际关系的形式,和起我们之前为未来自上而下规划的理想城市不太一样。这里面最有意思的一点,是现实的状况可以糅合进城市的模型之中,成为一个既是创新方案又是现实表达的东西。效率的高低都是深圳现实的一体两面,“带状城市”映射着这座城市效率极高的一部分,而流通和荷载未能覆盖的部分,却呈现出衰减的态势,那么,今天有没有可能在另一些点上形成自发的放缓,而不是强行设置的“快”和“慢”?整个讨论过程连带着这些模型,具体来讲就是一系列不同空间类型的自发生长,或许有一天城市也能容纳一些自下而上而形成的空间,和那种基于规划强人狂想的有力结构合在一起。我忽然明白,这就是“超级”(super)城市,超级城市就是一个既联系又不怎么联系,既合作又未必合作的城市。无论是关于城市未来的展览还是关于超级城市的讨论,其实都是基于时间的图案来重新发明过去和面对未来,以此提示和反思深圳的当下。在经历了从空间和时间的维度来谈深圳,到了重新定义深圳形象的时刻了。每次有机会构想深圳的时候,我总在想,是什么让深圳区别于其他大城市,深圳对于大写的城市将来的贡献可能是什么,这样的城市能让人感知到什么?我和团队之前做过一个针对深圳城市规划馆的竞赛方案。我们认为,经过四十年的发展,深圳形成的城市形象不仅在于空间或时间其中一维的变化,它其实像珠三角的景观变化一样,是空间乘以时间的结果。我们用City X来描述深圳,X有关变化,它包括City 0、City e、City n、City(1.0 ➡️2.0)等不同的演进模式。在如此短时间内经历如此多“变化”,还能保持着一种开放性的城市只有深圳,这让城市的定义不断被改写。深圳是City 0,最早只需要一个简单粗暴的发展逻辑;深圳也需要City e,当业态面临着更新换代的任务,就需要融汇以上所有城市经验,成为一种新的城市发展模式;深圳还是City n,在城市化过程中产生了多样化的可能性。通过不同的城市“类型”来理解深圳现象,会发现深圳的独特之处就在于可以是1到n的任意一个模式,把以上所有城市经验融汇,才是深圳的形象。它们绝不是一个个平行的分类,而是若干种不同类型的组合,即联络又松散,未来也不会重复今天的城市逻辑,而是会在下一个瞬间制造新的能量。我过去在深圳做的以上事情已经勾勒出了一个雏形,表述了我对深圳的不一般的理解。如果要延续我之前对城市的书写,我想我不会重复那种画几个城市代表性建筑logo的方式,或许可以开个头,写一部“未竟的深圳小说”(A Shenzhen novel without end)。我们都知道库哈斯写过一本关于珠三角的书《大跃进》,为什么中国的珠三角会进入到一个写过纽约(《癫狂的纽约》)的人的视野当中呢,这源于珠三角和纽约有着一些相似性,他们都有一个关键词就是“大”, 尺度层面的大,城市规模的大,珠三角的“大”并非可见的大,一堆小工厂加在一起的数字俨然已构成了“大”的含义。“大”是库哈斯的都市学理论里大都市的特征之一,此外还有“普世城市”、“程序”、“纪念碑”等概念,深圳已经具有一些这方面的特征,但并不是重复这些概念就是对深圳合适的书写。尽管《大跃进》无法和《癫狂的纽约》相提并论,后者对我的深圳写作依然具有意义的,因为库哈斯笔下的纽约为深圳贡献了一种形式方法。人都生活在形式之中,城市也是需要形式的,从室内设计到餐桌摆盘到建筑样式城市的结构,形式可大可小,它为人性提供了一个具体的参考系。但深圳现在还缺乏像纽约那样的能量生成这种人性化的形式,虽然有强大的生产力,但那是因为深圳把发展置于一切之上,本质上跟纽约的能量是不一样的——不要忘了纽约也是一座“超级住宅”。库哈斯除了提供一种城市学的方法论之外,他的正面意义还在于自我批判,而不在于地方主义的兑现,不是一城一地。反观,南中国产生的某种自我迷恋是略有问题的,这和它所反对的东西树立的靶子一样有害。我觉得,我们对自己的态度可以再“残酷”一点,形成有效的自我批判。在此基础上,如果深圳不仅是一个出发点和收件地,而是在此可以发明一种新的、用于审视自身的城市学方法,那才会是有持久的和长远的意义的。具体而言,如果让我写一段关于深圳的历史,我就要意识到,历史不是城市能去直接孕育的对象,历史是城市赖以发展自身的介质。这里面可能不一定需要学术的形式,但确实需要更严肃的思考。这个思考会让此刻的现实和过去的时空之间建立一种联系,这个联系不是单纯视觉上或表层文化的,而是关于人类社会发展的根本驱动力——是什么带来了美国大城市的生与死,以及罗马城的兴亡?如果谈到深圳这个大都市的“未来”,我个人觉得:大城市模式可能在十年后不再是我们要追求的东西了。大城市目前依然保持着它的优点,但我相信,这也是层出不穷的中国城市病的起点,我们的城市化是没有经过反思的城市化,对于二十世纪才涌进来的西方城市文明,我们还没有走到一个能够全面认识和根本检讨的时刻。但我们生活的环境本身的改变已经是不争的事实,即使在这么“自然”的地方——南方最大的特色,其实就是它的自然景观——气候,环境,或者广义的“风土”,而这构成了更普泛的本地传统。在我们进行的城市文化的讨论中,这样的特色却往往遭忽略了,使得城乡趋于对立,城市成为一个越走越深的死胡同。我们看重的,往往还是舶来的、缺乏语境的“现代”,所以我个人会倾向于由一个区域的、景观的、或者说人文地理学的逻辑来看待深圳。一座城市的发展不仅见于物理容器,还需要强大而持续的社会驱动,需要新的思维方法,同时需要“愈演愈烈”的文化能量,一个复杂的系统才能产生自我激励的可能性。而这之中,可能还隐藏着一种现代性里正邪兼具的“癫狂”本意。

四季学术沙龙是坪山美术馆发起和主办、《打边炉》联合策划,以春、夏、秋、冬四季为周期的常设性学术活动。该沙龙立足坪山在地文化的现实情境,强调跨学科、区域和国际对话,致力于建立坪山与全球艺术网络的互联,为地区发声,为建构坪山当代文化的多样性助力。

PAM四季学术沙龙|渠岩:七问乡村

PAM四季学术沙龙|樊林:水流与水速

PAM四季学术沙龙|沈少民:我们的夜晚被停止运行

PAM四季学术沙龙|袁长庚:田野在于一种对当下的不满足

来源|坪山美术馆 打边炉

摄影|壹次方

视觉设计|刘伊芬

编辑|黄紫枫 田露思

审校|郭琳 李耀

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享