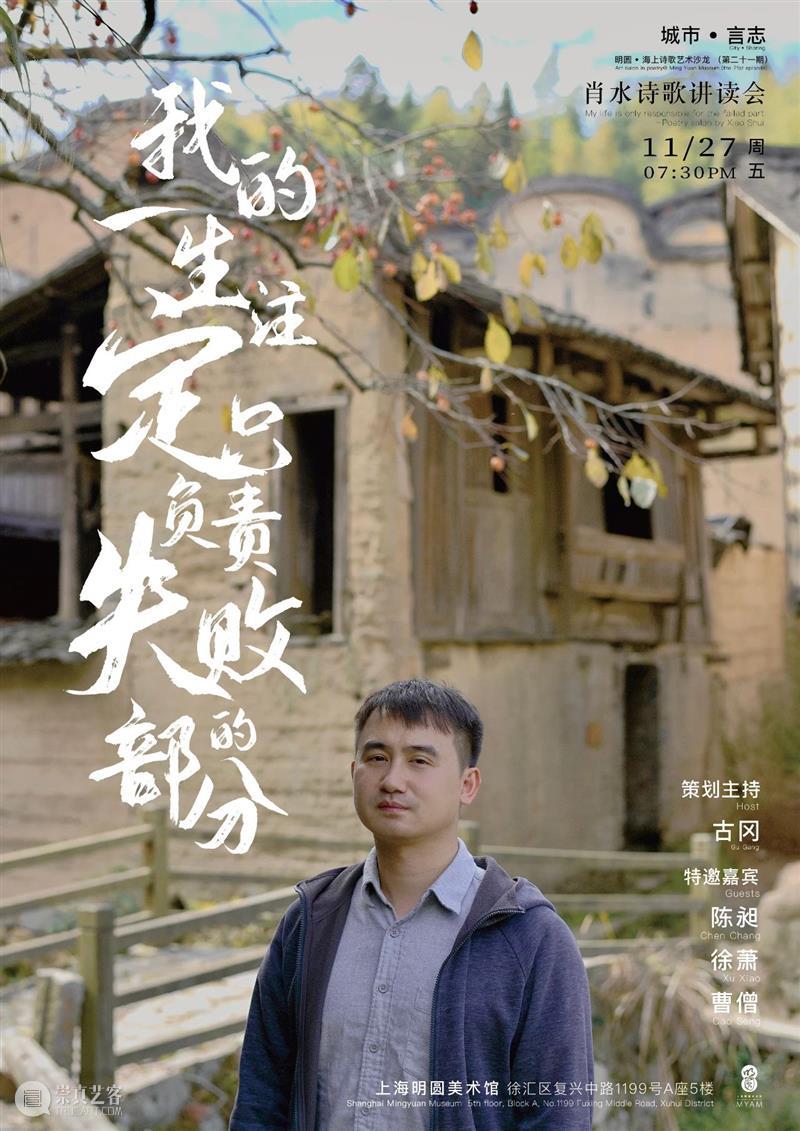

我的一生注定只负责失败的部分——「城市 · 言志」系列 No.21

讲读会实录,点击回看

● Click back to see the full version of salon

海上诗歌艺术沙龙(城市 · 言志系列第二十一期)“我的一生注定只负责失败的部分”——肖水诗歌讲读会于11月27日晚在上海明圆美术馆举办。主宾诗人肖水,策划主持古冈,嘉宾陈昶、徐萧、曹僧等人出席沙龙现场。在肖水的诗歌中,当下不是他追求意义的重点,“未来”在肖水诗歌中占据了重要位置。“我的一生注定只负责失败的部分”,在阅尽人世后,传达出的却是对未来的坚信。

Art salon in poetry @ Mingyuan Museum (the 21th episode) "My life is only responsible for the failed part" - Poetry salone with Xiao Shui was held on 27th of Nov at Mingyuan Museum. The main guest was the poet Xiao Shui, Planning and presiding Gu Gang, Guests Chen Chang, Xu Xiao, Cao Seng and others attended the salon. In Xiao Shui's poems, the present is not the focus of his pursuit of meaning, and " the future"occupies an important position in his poems. "My life is only responsible for the failed part", after reading the world of human, it conveys afirm belief in the future.

左起:曹僧、许德民、肖水、陈昶、古冈

Group photo (From left) : Cao Seng, Xu Demin, Xiao Shui, Chen Chang, Gu Gang

今天请到肖水,他可以说也是年轻的诗人。我们先请肖水谈谈自己创作和实践的经验,再请三位嘉宾上来聊一聊。

肖水是影响力很大的青年诗人。我们对七八十年代诗歌,有一个简单的判断,他们比较喜欢宏大的主题,经常用一些抽象的大词。紧接着他们,后来有一批更年轻的诗人,诗歌史上称作“第三代诗人”。这样就到了九十年代,所谓的“第三代诗人”提出一个概念,叫叙事性。提倡写实,把小说中叙事的手法,放到抒情的诗歌里,通过戏剧性的场景,拓展诗歌表现的维度,这是九十年代的一个特点。

等到肖水写诗的时候,可能会受到一些影响。我们可以看一下,他的很多诗歌,都有人物和叙事的成分。

读者可能会想,诗歌中的这些人物多大层面上是虚构的,也许更多的,是有真的原型。肖水除了这些人物诗,另一个特点,他会从特别有感悟的地方入手,比如他以前生长的地方,成了诗歌的素材。我们现在热烈地欢迎肖水来谈一下。

肖水:感谢古冈老师给我这个机会来和大家交流,让我的好朋友来审视我的诗歌,也请各位朋友来朗读和分析我的诗歌。对我来讲,这是很好的学习的机会。以前可能没有过多地去想诗歌写作的分期问题。古冈老师希望我能说说,写这些诗歌的时候,背后的思想意图或者时代的背景是什么,我就临时造车,把我的写作大概做了一下分期。这是第一次认真思考写作的分期。绝大多数的场合下,我不讨论自己的诗歌,你们可以讨论,也可以批评,但要问我写了什么,什么样的情形下写的,我肯定避之不谈。

今天要把自己的写作做个分析,其实有一点点不太习惯。同时又是一个很好的契机。昨天,几个好朋友建议,让我放弃以前的意图和关注点,从某一个泥泞的地方走出去,进入到可能更加空旷的区域。我想此刻恰是时候。

我写作的时间,可能比在座大多数人的岁数都长,始于1988年。

那是一个很偶然的机遇。同伴们都只是开始写作文而已,我却拥有和别人不一样的环境。我生活在乡政府大院,妈妈是话务员,很早的时候,我就通过帮妈妈接电话的方式,感受到这个世界的广阔。我比其他的同伴,更早更敏锐地感知到了外部的世界,于是,我尝试着要与外界连通。

约8岁的时候,我拿起板凳坐在家门口,看一本关于家庭生活的杂志,隔壁的秘书把他的眼镜摘下来放在桌上,洗澡去了。我就把眼镜架在鼻梁,坐到板凳上晒太阳,装作拿了一本杂志在看。我父亲的下属经过,给了我一个赞扬:“哎呀,你真像一个作家!”这就给我非常强烈的动力——无论你认为它是一种虚荣心也好,是一种赞美也好——总之,我忽然觉得“作家”是一个很美丽的词汇,是一个很高尚的职业。那时候我就开始有意识地去写作。当时,我的老师就是教科书。在乡村那种封闭的环境里,只能自己摸索。我小学的时候,找不到任何一本诗集可以作为写诗的样本。

肖水回忆儿时的写作梦想

最初的话,我的写作语言无法去支撑一个很长的篇幅。那时,就选择了诗歌这种文体。这是我写作的“无知无畏”阶段,大概从小学持续到大学。我这么多年一直没有放弃诗歌,一直在写。

大学时,生活有了很重要的改变,进入到我写作的第二个阶段。

我遇到两本书,一群人。1999年冬天,我遇到一本书:《西川的诗》。历史系的一位湖南老人,拿着这本诗集练习钢笔字。那时完全不知道西川是谁,看他抄了好几天,我就把诗集拿起来读了一下,发现跟我以前看过的诗都不一样,于是借了这本诗集,也像他一样去练钢笔字,摘抄了二十几首。另一本书是余秋雨的《文化苦旅》,我也做了摘抄。

这两本书对我产生很重要的影响。有一天在上法学理论课,如有神助或者说,这个世界有一扇门给你打开了一样,我忽然在同学的草稿本上,写了“我与一个女孩走进森林”的句子——其实这句话来源于西川诗集里的一首《我跟随一位少女穿过城市》的诗。我的意识好像抑制不住,手被一种神秘的理念操控,在笔记本上写下一首完整的诗。写完后,非常惊讶,感觉自己好像被刷新,被重启了。世界向我打开了一扇新的大门,我似乎触摸到了诗歌写作的秘密。

这时候是在大学二年级,即11月份。我开始疯狂地去读很多人的书,认真做摘抄。这是我写作的第二个阶段:诗歌的西化阶段。我如饥似渴地去学习西方的精神,尝试使用西方现代诗歌的词汇、句法和结构等等。那个冬天,写了一系列西化的诗歌,比如说《我与一个女孩走进森林》《一条亚特兰蒂斯的鱼》《欧罗巴的晚餐》。通过它们的名字,你大概能知道,是一种希望能与西方诗人灵魂相通、交流对话的诗歌。

当时,除了西川的话,另外一个重要的模仿对象就是海子。我一直认为海子是中国诗歌西化过程中一个重要环节。我读了他很多东西。在上海我写了一首名为《孤独的羊群需要早起》的诗,就是模仿海子的。海子的心灵朝向欧洲大陆,朝向那些被我们所挑选的、被无数人精心构建的伟大的诗人、画家、艺术家。我也希望能够和他们有对话的机会。我那时候的诗歌,通过对他们的一些意象的借取,去获得陌生化的效果。我的这个阶段持续比较长。

2003年,我经历了一次绍兴之旅,遇到了陈错、蒋峰等人。那时候,我们开始思考,在我们的诗歌里,我们到底是谁?我们的诗歌如何去承载我们的经验?我们把自己打造成一个什么样人的口吻和相貌?我们要为这个世界营造一种什么样的价值观?那个时候我们想突破,特别是想将我们的传统资源,吸收到我们的诗歌里面。我们提出了共同的时代问题。2003年7月份,我写了一首《我们的粮食不多了》。我的朋友谷雨,用吸纳传统资源的方式改写“古诗十九首”,而我选择了“绝句”这种形式。最初我是想用现代汉语来翻译古诗,以期发现一些新的东西。在翻译《静夜思》时,发现完全脱离了它本来的语境,走入了当下生活语境,同时认为这才是我需要的。这就进入我的第三个时期,即新绝句创作时期。

肖水谈论西方诗歌对于创作的影响

古冈:这是从什么时候开始的?

肖水:从2003、2004年开始。

我有一本诗集《艾草》,全是新绝句。那个时候别人会问,肖水复活的到底是什么传统?有人说是一种以小见大,希望在对词语、句式的精妙安排里,去展现一种阔大精神世界和时代场景的一种努力。

实际上,我要恢复的传统并非如此。

我所要致敬和恢复的传统,是关于“我是谁?我在哪里?我要成为什么样的人?我要往何处去?我试图用诗找到什么?我试图带领着有限的人走向何处去?”等问题的回答的体系。

它是一个庞大的体系。那个时候,我提出了一个观点:从中国回到中国。

“从中国回到中国”即要从当下杂糅了古今中西的“中国”,回到文化传统和价值观念生生不息的“中国”——与其说是“回到”,不如说,是要恢复与保持对中国传统的温情与敬意来得更为准确。“回到”也并非目的,后一个“中国”也并非终点。换句话说,当代诗歌写作,其核心不仅要关照当下,更要将视野和灵魂引向整个历史性的整体;它关照的也不仅是西方主导的现代性,还应该有诗歌的本土性、中国性,更要在自信、自觉的基础上,主动剔除对西方诗歌在道德与诗艺上的双重倒伏心态,以此建设汉语诗歌自我主导的、不以西方诗歌为映射的、体现“中国性”和“中国力量”存在的“现代性”。当然,不应排斥对西方诗歌的持续关注与借鉴,更应自觉地将汉语诗歌视为一个开放、包容的体系。

要对传统有一种敬畏和重新审视,这是很重要的。因为我们站在这个起点上,需要出发,也需要回望,首先要认清楚我此刻的时态,然后要找到我的源头,我们社会和时代的源头。2007年前后我写了很多新绝句,朋友们就都来质疑,是不是写不了长诗,只能写四行诗。他们的潜台词是我江郎才尽,只能无限重复。

肖水与观众分享诗歌创作中遇到的问题

这种质疑背后,也隐藏着朋友之间的分化,特别是因为政治观点而产生的分化,这是我非常非常难过的一件事情。我也有求同存异的朋友,比如徐萧,我们有时候观点不一样,会争吵,但十几年来,我觉得我们是非常好的朋友。此时我就想,我的诗歌如何去回应这个时代带给我们的喧闹。2009年写了一首《栖息》,突然发现,我的诗歌走向一种混沌,它带领着我进入了我的“童年写作”阶段。

在诗歌的青春期写作、中年写作之后,“童年”作为一种方法,应该生成我们新的视野。作为一种回忆,也作为一种符号,“童年”是什么?它意味着纯澈无邪、好奇心不断积累、充满可能性、走向“善”之完满和理性。这还不够,最关键的是,它是意识与潜意识、意志与本能交杂、生发的“混沌”。因此,“童年写作”就是不仅要在当代汉语诗歌经历了长久的毁坏、解构、批判以及意识形态的侵蚀之外,为其“重建”一种指向“家园”的精神景象——它是充满幻想又具有可感性的,它是光怪陆离又温润的,它是旨在恢复尊重“美”的价值的诗歌生态的——同时,它的野心还在于拒绝“精确”,力图挖掘潜意识与意识之间的联系,生成词语、意象与现实之间的“笼罩”,构建一种“迷人的混沌”

童年写作样式的诗歌,你写完别人不知道它写什么,但诗人自己知道其逻辑,了解其背后的自足性。

我最后一个阶段是从2015年开始的。第一个故事集《渤海故事集》的第一首诗《离魂异客》写于2015年11月26号,从这个时候开始,我的写作突然就进入到“小说诗写作”的阶段。

当时受到三本书的启发。第一本是《世说新语》。这本书很奇特,在一个那么精炼的对话和故事空间,竟然能够顽固地传递那个时代的精神和气质,并且倔强地经历一千多年,几乎传递到了每个中国人的心灵深处。

我还读了大量莫言的小说,对莫言特别推崇。对很多中国人来讲,我们此刻生活在影视时代,通过影视能大致了解一些名著。而我认为我们应该努力去读原著,去从作者原本写下的文字,去触摸他的精神世界。熟悉我的朋友也都知道,我不仅呼吁大家珍视和传承传统文化,还身体力行地去全国各地旅行。这些年,我做了一个叫“文保在身边”的小程序和APP,看文保,宣扬文保。

第三本是《聊斋志异》。它让我很诧异,在一个非常短小的篇幅里,能够把一个故事叙述出来,且他的语言和结构在我看来,仍然具有“现代性”。我每天晚上都在枕头上随意翻着里面的短篇,思考我如何能获取到这种力量。

那个时候我在想,能不能在诗歌短小的篇幅里,也能像蒲松龄一样在文学的世界里站起来,能不能通过短篇小说,把诗歌的边界拓展,同时重塑一种新的文学的样式。我不知道做不做得到,但我当时自己努力在做。这五年来写了一大批小说诗,大多数展现在已经出版的诗集《渤海故事集》,剩余的将在2021年出版的新诗集里展示。

我说完了,希望大家可以给我一些真实的批评,谢谢!

肖水分享阶段性创作

古冈:肖水的诗歌给我印象特别深,它叙事的手法和资源,是从中国古典文化当中汲取的,而且像古典的这些化用,我觉得很重要的一个问题,就是你如何和当下的经验合起来,其实是特别难的。

肖水:其实我们在本世纪初,就有一种新古典主义的诗歌风格流行,他们的诗歌里,经常把自己打扮成文士、书生或者是其他古典形象,以古典精神对当下进行认知或批判,对我也产生了一些影响,比如我写过《少年游》之类的诗,但是后来就放弃了。

我后来倔强地坚持,当下的写作要聚焦“有格局的精神性日常”,这意味着不仅仅是日常,而且它们是被我们经历过,又我们选择和重新塑造的,它指向的是精神性的表达和思考。我们需要主动地去生活。当我们的活着,变成一个有格局的活着,不仅活着,而且生活的时候,我们应该从日常中,挑拣出一些画面去组合出精神性的图景出来。这是恢复传统的一个基础。

诗歌讲读会现场

古冈:这一点可以看出来他和徐萧有一个分歧,我不知道理解得对不对,因为他刚才说徐萧主张具体、精确,准确性很重要。但是肖水给我的印象,他很喜欢写人物,要有“精神性的图景”。这或许意味着抽象和宏大。其实肖水不是不知道要精确,这是他深思后寻找的一种表现方法,而且是反其道而行之。

我们请徐萧来说一下,他跟肖水不一样的看法。

徐萧:谢谢古冈老师,谢谢明圆美术馆,以及感谢肖水给我们的信任,让我们作为嘉宾来讨论他的诗歌。其实他是蛮有勇气的,找了一个自己的“对立面”。刚刚古冈老师和肖水也提到,我与肖水在一些诗歌理念上存在分歧。其实不仅仅是在诗歌方面,在很多对于生活的细节和观念上,都有一些差异,但是这些恰恰是让我们保持了多年友谊的一个因素,可以互相激发。

肖水在我眼里是一个非常纯粹的诗人。这种纯粹来自两个大的方面,一个是他非常地坦诚与专注。先说坦诚。刚刚他说他早年读的两本书,我觉得如果是我,我会非常羞于说出自己当年读过余秋雨这件事。这当然是玩笑,不过肖水就是这样,对人事,对写作,都非常地坦诚。然后是专注,在平常生活中,他在我眼里是近乎有些乏味的一个人,除了游泳,几乎没有什么接地气的嗜好、爱好,不像我喜欢看综艺、看球、追剧,有着各种占用精力和注意的喜好。他就是一直专注于诗歌。他95%以上的生活都是和诗歌有关的,即使不是在写诗时,也处于一种诗歌语境中,比如他去看古建。我是学历史的,我知道他根本就不懂。他不是从专业角度去看,去看什么形制、历史,而是把这些器物作为诗歌写作的素材、来源,他是从诗性审美和精神内涵的角度去体会它们。他有一段时间每天都在发郴州的古井,这些对我来说几乎都差不多,但是他却能在里面能发现一些细微的东西,里面的生活气息。所以这是他吸引我的另一个方面。

然后他纯粹的另一个方面,就是他的暧昧和混沌性。这是他写作的观念之一,其实大家从刚才他的讲述中多少也能感受到,有一点罗嗦,也很混沌。多年前,我有个不是诗歌圈的朋友,见了他,对我说,他讲话好跳跃啊,同是诗人,你俩一点都不一样。所以他后来从法学跳到中文系去读博士,最终能拿到这个学位,我是为他捏了把汗的。

徐萧谈论肖水和其诗歌的纯粹性

今天讲座的题目叫做“我的一生注定只负责失败的部分”,其实这跟他一点都不一样,他其实是很成功的。失败的是我,尤其是我第一次跟他认识的时候,在2007年,我刚上复旦,加入复旦诗社之后。他8岁就开始写诗,而我大概初中的时候开始写的,那时候我觉得自己写得挺好的,初中高中一直都在写,在小县城里面,学校也不是很好,可能因为只有我一个人在写,所以大家都认为我是才子。到了大学之后,在我们历史系里也还可以假装一下自己是才子,因为都是学历史的。他当时是复旦诗社的“中兴之主”,为什么说是中兴呢?是因为复旦诗社曾经很辉煌,然后有一段时间就没落了,再后来肖水就出现了。肖水的出现,一下子让复旦诗社又活跃起来,所以以后每次诗社活动,他都会不断的阐述那段筚路蓝缕、走向中兴的过程。

我就是在那个时候加入诗社的,我把我的诗歌拿给他看,他的目光在上面几乎没停留三秒钟,我就知道我的写作是失败的。从那以后,我大概也开始真正的进入到一个有意识的现代诗歌写作的状态。

跟他的交往这么多年,一直看着他的诗歌写作。他刚刚说自己的写作有七个阶段,我觉得从我认识他后,大体上可以分为三个阶段。第一个就是所谓的“西化阶段”,比如《孤独的羊群需要早起》《文森特》,受海子和西川影响比较明确。这段时间,他的诗歌是有一种非常强烈的抒情性,有点像我和张枣对海子批判时说的,是前工业时代的那种怀乡情怀,但是可读性很强。

后来,他开始大量写新绝句,四行短诗。我们那时候受他影响,都写过新绝句,他也跟我仔细谈过何为新绝句。在他的想法里,新绝句是他对中国与西方关系的思考后,所生发出来的反思结果。他希望在精神气质上与中国传统进行对接。在这个过程中,他甚至有一段时间特别反感诗歌中出现西方意象。后来,也不这么提了,不仅翻译了布劳提根,还以他为题写了博士论文,这说明他的反思是持续性的,有极端,也有回溯。这种回溯是我很欣赏的。我也一直强调“对接”,但不仅仅是一种指向过去的传统,更多是指向当下的“中国性”,所以我说是“在传统与现代之间,在城市与乡野之间”,不明确区分何为中国的,何为西方的,反对语词、意象上的区分和征用。

肖水的新绝句很成功,我觉得是他写作上最成功的阶段。在此之后,最近几年,他开始写“小说诗”。“小说诗”能不能成立,还可以讨论。但是回顾肖水的写作经历,我觉得正如古冈老师说的,他其实是一个不断在挑战写作难度的诗人,这也正是我想说的。他一直在思考诗歌的界限,诗歌写作能达到什么边界,这在中国当代诗人中是特别难能可贵的品质,而这也恰恰是包括诗歌在内的所有艺术形式的本质要求。我特别欣赏他这一点。

下面我主要谈谈小说诗的可能性。关于小说诗的命名和特征我们有过讨论,在2019年9月26号,他这么和我说:小说诗就是以诗为目镜,瞭望或显微故事与人物的诗。这个表述非常简洁,我当时说你这个瞭望或显微,好像说了什么但好像又什么都没说。回头来看,其实他可能已经触及到了一些核心性的东西,比如故事、人物。但也有一些需要仔细斟酌的大问题,比如“以诗为目镜”,诗是手段还是目的呢?

我跟他说,你这个小说诗其实你自己不必一定要有一个明晰的定义,为什么这么说呢?因为有时候诗歌写作不能太清晰,也不能特别任性。太清晰则有损诗意的生成,太任性则导致信任的下降。我常把诗歌写作比喻成迷宫或者是大树,迷宫它是有一个出口的,大树是有一个主干的。这个出口和主干,它就是一个诗人在写作时要有的一个目的性、要抵达的东西,这是作者自我清晰。如果连这个都没有,诗人连对自己真诚都做不到,如何对诗歌和对读者真诚?这是我在写作的时候必须强调的,我要知道我的诗是有出口的,是有一个树干的。但是光有这个不行,迷宫之所以能成为迷宫,是因为它还有很多的歧路,大树之所以能成为大树是因为它还有很多枝叶,这些东西是构成了迷宫、大树的本体性的存在,对标到诗歌,就是它在写作时,即时生发或牵引出来的歧路、枝蔓,就是不那么清晰、不那么确定的东西。如果诗歌写成两点一线或者笔直大路,那是说明书,是散文,是任何别的什么东西,但绝不是诗。

所以说肖水作为小说诗的倡导者,他自己可以没有一个很清晰,一二三四的定义,他只需要去完成,把这个东西完成就够了。对于概念性的东西,可以交给批评家和读者。我今天就是想冒充做一下批评家。

我所理解的小说诗,它应该具备以下几个特征:1.它要模糊小说与诗这两个文体之间的界限。2.用诗性语言在极短的时间(篇幅)里搭建一个故事模型或框架。3.但它不能是像小说一样的完整故事。4.情节、冲突、张力是骨架,诗性语言是血肉,填补细节不足留下的空隙。5.它的结果是要比小说有延展性,比一般诗歌具有故事性(由此带来可读性)。

简单来说,小说诗的故事性,应该为当代诗歌倾向于沉思、内敛带来的乏味进行消解,诗性使其超越小说的闭环结构,增加歧途或岔路,生发无限的信息和诗意。再说得白一点,它要借鉴小说的一些特点和手法,赋予当代诗歌一种新的激情和活力。这就是我理解的小说诗,以及应该如何去实现的一点想法。

但是按照这个标准去做,也可能存在着一些危险性,这点我和肖水也探讨过。第一个危险就是它有可能会沦为小说的片段截取。在如此狭小的空间内,能完成的体量是有限的,能够呈现的信息是有限的,如果写不好的话,可能被说是小说的一个片段或者一个情节;第二个就是,它特别强调叙事,这里肖水对叙事诗和叙事性有所区分,我不展开了。特别强调叙事之后,诗意可能有所削弱。叙事讲究顺畅、完整、冲突,毕竟我们说好故事第一是要吸引人。中国诗歌其实一直以来叙事都不是主流,你看杜甫的“三吏三别”,古典叙事诗的顶峰,但我无法把它们作为杜甫最好的一批诗歌。以杜甫之能,都可能无法兼顾叙事和诗意;第三个,当你一直思考说,我要写小说诗,那么我的写作就有可能会屈从于这个文体的特征。你会在脑子里面构建一些小说诗的样貌、形态以及特点,在选取意象、词语、结构的时候,可能会屈从于这些。这是我认为可能会发生的几个危险,可能是之后需要解决的问题。

徐萧谈论肖水的小说诗特点

接下来我简单说几个例子。第二页的《李启凤》和《王瓜子》,按照上面的标准,我觉得在小说诗的特点上做得是比较成功的。在《李启凤》中,第一行是送亲的情节,第二行是婚后生活的情节,丈夫、女儿先后出场,最后是发洪水的情节,李启凤抱着她的老母亲被洪水冲走了,这是一个比较完整的叙事或者说我刚刚讲的小说诗的故事性。但是和小说不一样的是,它这里面有很多空隙,有很多留白,比如为什么是她与母亲被冲走?丈夫呢?她的婚姻经历了什么?这些是情节上的空隙,诗意在其中生发。

然后是诗歌《余学兵》。“小水电站越来越多”,这是故事背景的交待。小水电站越来越多,然后是小男孩的母亲从外地回来,这整体的一个互动。在这两个逻辑之间,插入了小男孩的夏日时间。母亲包里翻出的“摩丝和口红”,引发父母战争。但是他没有再把这个情节延伸下去,而是去描写小男孩的离开。这两首诗我把它们作为比较成功的例子,是因为它里面的故事是比较完整的,然后又没有沉溺于对情节的刻画,诗意在空隙间延展。

当然还有一些不太成功的例子,比如说《周亮明》,我不是说诗不好,诗还是好诗,只不过把它作为小说诗来讲,是不太成功的。它的故事被放置在了一个微小的空间和时间里面,没有跨度,近乎为片段截取。

这个主要是在结构上,而在语言上,《芳香中学》是比较成功的,《独乐寺》就是比较失败的。这两首诗大家比对一下就能很明显地看出来,《独乐寺》的语言特色实际上是比较顺滑的,句子之间没有什么空隙。但是像《芳香中学》,比如说“然后我们去旁边的教堂走了走。远处的海很蓝,那些散透着白光的海轮,像被卡住了一般,永远不动”中,这一句其实是诗歌语言的力量,是在两个情节之间把它们勾连起来,而像《独乐寺》,它其实就是极尽叙事,太满了。而《烟枝》是另一个方向上的不成功——太松了,与新绝句的语言区别不大,重揭示和表现。

然后是形态上。目前来看,肖水的小说诗绝大部分都还是四行,我也曾建议过他把篇幅再加大些,比如《失物认领》,它其实具备了很多小说诗的特征。就目前的四行小说诗和四行新绝句,文本中的《桥上》《艾草》就是新绝句,大家可以看到,虽然同为四行诗,但是差异非常大,也很好辨认。四行小说诗每一句都很很长。为什么要很长?要有足够的文字叙述情节。他又要在四行完成,就导致只能把每一行拉长。

最后我说点题外话,或许可能更是我想说的。前一阵西川谈那个格丽克(LouiseGlück),今年的诺贝尔文学奖获得者。他有一段话说得非常好,他说格吕克的诗写作,既有东欧的传统又有美国的传统。东欧传统和美国的传统是不一样的。东欧诗人不说英语,不用英语写作,他们想要进入世界,就需要被翻译,因此他们有一种翻译的焦虑,这导致他们在写诗时在语言上追求简练,在思维上智性上追求难度。美国人不一样,他们说英语,他们没有语言的焦虑,不需要考虑翻译的问题。所以他们很自信、自在地进行各种极端的形式实验、语言实验,比如E.E.Cummings有很多把单词拆分成字母的诗歌。中国诗人其实也有语言的焦虑,我们也是需要被翻译的语言。汉语又如此伟大,使用人数又是第一,所以我们的焦虑和东欧诗人还不太一样。不过确实我们更能理解和接受东欧诗歌,当然这里面有共同的历史因素。但不管怎么说,我们确实是不大能接受实验那一套,这里面也有我们文化的惯性。

这刚好暗合了肖水非常喜欢的两个诗人,一个是波兰诗人米沃什,一个是美国诗人布劳提根,我觉得他在他们中间找到了非常好的平衡点。他其实是走了一条较中间的道路,在诗意上和形式上都不断打破常规,但是他不那么极端。可以举一个例子,就是我们诗社的首任社长许德民老师,他的抽象诗非常极端,几乎取消了语言文字的阅读性。但我依然非常欣赏许老师的这项工作,他用这种方式提醒我们每个诗人都应该对陌生化、创造力的孜孜以求。肖水也是如此,他对于难度的挑战,对于形式的创新,对于当代诗歌的持续不断的思考,我觉得都值得我们钦佩。现在,他的小说诗还处于一个未完成的阶段,还在生发当中,最终如何,依赖于他做到什么地步,但不妨碍已经可以对我们的写作产生刺激,提供裨益。我非常欣赏他的这项工作。

陈昶:大家晚上好, 前面徐萧讲了很多,讲的都非常专业,他和肖水都是诗人,所以我想先简单地从几个八卦的方面谈一下。我刚刚听徐萧讲的时候,就在想他们都是复旦诗社的,认识的时间比较早,可能十几年前就认识了,我认识肖水其实很晚了,是在进了复旦之后,应该是2016、2017年的时候。记得头一天,我们在策划一个诗歌资料的合作方案,当时还有几位老师在,我们当时还加了微信,说以后要多多交流。第二天,就在光华楼楼下相遇了,我们认识的时间还不到24小时,我很热情地和肖水打招呼,结果他直接从旁边走过,没有任何回应。我意识到他一定是没认出来,当时觉得自己受到了挺大的伤害。后来时间过得很快,大概三四年的时间过去了,那件事情早已成为往事,我和肖水现在也是很好的朋友了。

今天来之前,肖水和我说,随便讲一讲就好,我以为真的随便讲一讲。但是我还是准备了他的三首诗。我发现他和徐萧刚刚都讲了一遍,就不打算再讲这些诗了,我就直接讲一讲我的心得。我们去年一起办了一场规模比较大的80后诗人研讨会,当时来了很多80后的诗人。我们的认知里,80后还是一个正在成长,还不太成熟的群体,当时我们是这么想的,也是这么去做了。当天现场大概来了五十多位诗人和二三十位研究者。那天现场,有一个老师说的一句话,突然给了我很大的激发,他说:“肖水已经40了。”肖水当时在会上的一首诗叫《我们的粮食已经不多了》。然后在整场活动中,“肖水已经40了”这句话不断在各个场合传播,也成为了大会闭幕的时候一句最经典的台词,甚至我们还开玩笑说,要把这句话作为之后推送新闻稿的标题。虽然当时是在开玩笑,但事后还是给了我一些启发。就是他们这一代人,尤其像肖水这样的(年龄)比较大的80后,中国古人说四十不惑。对于他提到的诗歌写作阶段,其实我个人觉得没有他说的那么多,可能从他开始写诗的三个阶段,然后到我后来三个阶段。第一个阶段,像他们这些80后的诗人,其实都经历过一个阶段,就是深深地受到了海子的诗歌影响。我们都知道海子80年代写诗,直到去世。在90年代之后,市场经济打开,整个经济占据主导地位,不说诗人,其实整个知识界和文人都是不惑。那个时候海子还没有那么重要,不像现在。到了九十年代末,开始了一个造神话化过程,很多学院的学者、诗人和评论家在不断地将海子神化。这个神化的过程中,就深深地影响了像80后,尤其是85前的这一代诗人的诗歌写作。我对比了一下时间,从2000年开始的那段时间,正好就是80后诗人进入诗坛的时候。我记得另外一个诗人当时跟我说过的一句话,“他开始写诗时深受海子的影响,写了几年之后,发现其实不是一件很好的事情,然后我把海子的诗,郑重地扔到了垃圾箱,就是和海子的诗做了一个告别”。可能肖水他不会舍得把这些书扔掉,但是我想他在精神上,也是有这样一个告别的阶段,就像刚刚他和徐萧都提到过的一首诗的题目《孤独的羊群需要早起》,从这个题目上看,其实就有非常鲜明的海子的特色。它里面所用的那种表达、修辞等,我觉得在那个时候并不是非常鲜明地,或者直接地接受西方诗歌的影响,而说到海子影响这种修辞,风格其实是还蛮明显的。

陈昶与观众分享心得

而后,他们逐渐进入第二个阶段。肖水写诗的过程,我愿意把它看成一个斜形线。而我在说另外一个诗人的时候,我提到说他的段位很高,他的诗歌写作的阶段像一个平行线,不同的阶段呈现出不同的风格,段位非常高。对于肖水,我将他的诗歌写作风格比喻成斜形线,其实是不断在爬坡,不是说他的起点很低,我只是简单地描绘他写作的路径。早期的这种海子风格,并没有延续太久。他们这一批人,成长过程中会出现一种自觉的意识。肖水另外一首经典之作《我们的粮食不多了》的里面,说到“我们的粮食不多了/我不得不/向你陈述时代的遭遇/玉米、麦子、马铃薯/稻谷,我们赖以生存但/从不去生产的东西”,这就是非常典型的海子的写法,再仔细看的话,会发现这首诗和前面的诗又有点不一样。从这首《我们的粮食已经不多了》,我发现他已经在自觉地思考了,开始寻找一种自己的写作路径:我使用的这些资源该往哪个方向走?你不能一直在海子这样一个资源上生存。这个时候,他想做一种摆脱,所以这首诗歌里面,出现了一个很好玩的面貌,前面的几句,在我看来还是海子的风格、意象、修辞和形式,到后半部分的时候发生了些许的变化,比如里面写到,“一个汉字和一个词的发芽/不待它开花,长成/杜甫胡须上的伟大诗句/李白酒杯里的澄清月光/我就拾起,并且迅速塞进嘴里/我们的粮食不多了/我向时间伸出双手”,我发现了一个奇怪的转变,感觉已经不按照以前的那种写作路径了,他是在有意识做一种转变。但是往哪里转呢?我觉得他可能在写的时候,并没有那么清晰的意识,到这个时刻是向历史深处转,也可能是向别的方向转,但是这个里面,明显地给了我两种不一样的诗歌感受。这首诗在肖水写作的阶段里面,是一个比较有节点性的一首诗。

我想说一下另外一首诗,他在2005年的时候写的《感谢人民爱戴列宁》。这个时候肖水已经进入校园的学术阶段,他是复旦的研究生。像他们这代诗人当时有一种类型,他们摆脱海子进入学院之后,开始了一种在我看来比较明显的转变,进入到了一个短期的、知识性的写作,这种写作可以理解为,试图从西方的写作里面,直接借鉴一些所谓相同形式的实验主义的气韵写法。这种转变现象很自然,他们到了高校,会更加直接地触碰到那些经典的西方诗人,效仿这些诗人的写作风格。他们这个时候还是比较年轻的诗人,会很自然地把诗写得像西方的现代主义的诗。《感谢人民爱戴列宁》里面,很有意思的是,它有非常多的混沌性在。比如说,开始的时候有很多私人化的产物,我知道这些产物是怎么发生的,就是去北京领诗歌奖,他把那种纷繁复杂的内心写出来,其中有很多和别人聊天这种很私人的场景。这种场景描绘中,我看到了另外一种表现,比如他说“陕西和山西南部的人们中间有更多的小武”,我从这句话中,看到他是否从个人的话语转到一个群体,或者对于社会的关照。他领完奖之后,又回到学校当一个学生,他就进入到了所谓的修辞,用了很多的隐喻,这一段都是比较西化的写法。在这首诗里,我觉得很有意思,有他的私人性的话语,又想把这种私人性话语融入到公共话语中,同时又把西方手法融入进去,这些话语和意图,在这首诗里面都可以见到。肖水在这个时期不止这样一首诗,我感觉他在这个时期,也在试图做一些变化,这首诗也是第二个阶段很有代表性的一个诗作。

到了后来他就开始写新绝句,我对于《渤海故事集》的了解没有那么多,在我的印象中,大约在2009年年尾或者2010年开端,他开始做了从新绝句转向故事集这么一个尝试。他在不断地寻找突破,从受到海子的影响,受到西方的影响,最终到30岁的时候,开始了一种新的突破。当时他第一次提出“从中国回到中国”这个概念的时候,在我看来是比较混沌的。他可能隐隐约约感觉到了这样的一种观念。他一边进行诗歌写作的尝试,就是写故事集。然后另一边,他也在尝试着从“中国回到中国”这种诗歌美学观念的建构。我看他这个时期的各种故事集的时候,像《渤海故事集》、《上海故事集》然后到现在的几个故事集,我发现“从中国回到中国”的这个想法在逐渐地明晰。那我之前说的混沌是什么意思呢?如果说第一个中国是一个国度,一个实体的中国,第二个中国他想表达的其实是一种类似于,比如说中国传统文化,历史上的一些民间故事,还有比如说各种现实的真实成分,这种是一个很博大的空间,他自己也不知道这个该往哪里走。但肖水一直在不停做各种尝试和探索,在寻求各种可能性。另外,“从中国回到中国”的这个“回到”,也是带有更多尝试性的,他希望利用所谓精神的资源,让它面向一个更为开阔的未来。这个“回到”的里面,核心的字眼其实是“未来”或者说“未来性”,是为了在这种精神资源里面,去开掘他能够运用得到的东西,是一首面向未来的诗。他在不断地尝试,寻找一个更适合自己的内容,这一点我就不继续展开了。

到了今年年初,也就是在疫情期间,他给我看了一本新的诗集,写的是南溪故乡的一些故事,他所知道的一些有名有姓真实存在的人。当时疫情在中国是最严重的时候,我读到这些诗,很自然地和当时最严重的疫情联系在一起。但我有一个观点是和徐萧不一样的,我印象最深刻的是《周亮明》。徐萧他是专业诗人,他是从诗歌的形式和内容的容纳性来说的,但我不这样理解,我作为一个业余读者或者说一个评论者,首先感受到的,是哪一首能够给我最大的冲击,《周亮明》这首诗大家可以看一下,它确确实实是一个横截面,一个场景。这个横截面和场景给了我很深的印象,这个故事都是他真真实实听到的,肖水和我说这个周亮明所有的孩子都是智障,他摔倒了泥地里面,都快要没气了,但他坚持爬出来了,他想着还要去养他那一群弱智的孩子。当时肖水和我讲的,已经不大记得了,但是我知道这个故事之后,更加坚信了诗歌,不管你用什么样的形式和内容来表达,你作为读者,如果在那一瞬间给你最强的冲击力,能够打动你了,我觉得这个诗本身来说就是好的。从内容和形式来分析,那就是另外的一种解读方法。读到《南溪故事集》,我很惊喜,为什么会这样说?在我看来在这个故事集里,他就像是到处在尝试,到处在寻找到底他所谓的传统是什么,“中国”是什么?我发现这些故事能够打动到我,因为他有一个抓力点,就是他回乡期间,听到了一些他们村里的人传说的,和他亲眼所见的故事,然后用诗意的方式把它表达出来。我觉得这个不一定是历史,也有民间故事演变的可能。但这个是非常有抓力点的,也很有渗透力,这是民间的力量,尽管绝大多数诗背后的故事,我是不知道的。他后面会怎么走呢,我也不知道,他还会采取什么样的尝试,按照肖水这种性格,他肯定不会止步于此的。这样一个不断地尝试、创新,也是一种成长,就是我说的斜行线。从这一点上来说,作为朋友,我觉得他的诗歌其实可期待的,也许沿着“从中国回到中国”的资源空间里开掘,他能够写出一种更大的诗来,我把它称之为大诗。因为他现在才40岁,还不算很老。

讲了这么多,最后我再讲一个小的事情,上个星期我到湖州,肖水跟我说一定要去看一看湖州的一个文保叫“飞英塔”。我从来是不看文保的,我也看不懂,他那天强烈推荐,我就去看了。那个塔的台阶非常地陡,我很恐高,不敢上去,他和我说,你一定要上去看看,我当时在看的时候,就在想如果我是肖水,应该怎么观察它。那个塔很好玩,塔里面是唐代的石塔,宋代的时候,又在外面套了一个木塔,变成了一个双层塔,现在是中国唯一能看到的双层塔。我后来想,这个不只是一个文化现象,肖水是想在其中找一些精神上的联系。这个故事我就不多讲了。当天下午拍了一张照片发给他看,过了没多久,他就发了一首诗。我能够看得出来,他把“飞英塔”和我拍的照片结合到一起,还是用故事集的方式,我觉得这个很有趣。他不是在描述非遗,它是把“飞英塔”作为一个故事的生成地。最后我想给大家读一读这首诗,在读之前,先把照片给大家看看,这是一张太湖的照片,是我随便拍的。我们现在回到那首诗,这首诗叫《本生注》,我并不知道是什么意思。诗这样写道:“雾中晨起,打车到院门外,不得入,绕至侧门,才远远地/看到了登塔的高梯。木塔内还罩护着一座石塔,太湖青白石/拼叠而上。那年,她母亲就从旋廊最高处跳了下来。她不仅漂亮,/还善女红。被重砸的塔体掉落了一截,上面刻阿育王饲虎图。” 因为里面有一个“阿育王饲虎图”,是他的一个非常重要的精神资源。他能够把这样的一些历史的现场,故事的现场和我们生活的现场结合在一起,像肖水刚刚说的“生成地”。我也不知道十年之后,他的诗会写成什么样子,眼下我们所能看到的,他这样的路径,我觉得他未来只会更加地开阔,可能写出超过我现在所想的那种大诗。所以你不要辜负我们的期待。

曹僧:我简单讲一下。今天活动的标题叫“我这一生注定只负责失败的部分”,看到这个题目我很感触,因为之前我给《微光》这首诗写过一个解读。今天听到肖水老师和几位嘉宾的讨论,我再去看就发现有一些不一样的想法。似乎在每一位的叙述中,都建构起了一个不那么一样的“肖水”,我很好奇肖水的诗歌历程在他自己的诗歌里面是一种什么样的呈现。我发现《微光》其实是一个特别好的切入口,所以我先简单分析一下。

微光

鸟穿着雨靴在滑草,风的

骨架,受制于汽车冷脆的轰鸣

天空中,斜生的树枝通过开花

保持必要而绚烂夺目的孤独。

雾气从毫厘处被剪断,雨细微的

划痕,界定着所有时间的周长。

其实是动物制造了人类,我们

的慵懒像子弹永恒地浮在水面上

没有事物会主动拾起地上的软刀

唯有爱可以使自我免于最先死去

或者歧义之中还有更多光亮,而

我的一生注定只负责失败的部分

2012.6.8

曹僧朗读肖水诗歌《微光》

这首诗里面其实很符合肖水提倡的“词语主义”,奇崛的词语搭配比较多,陌生化的效果也很强。鸟为什么不是飞翔的?它挂着一个沉重的“雨靴”,在草上滑动。而风,我们常说自由的风,但这里的风是有“骨架”的,而且有被拴住了的感觉。还有树枝开花,这里特意强调是“斜生”的,这就暗示着似乎有个障碍。这首诗描述的场景跟今天的天气有点像,比较冷寂,让人舒展不开。这首诗似乎在描写一个废墟,一个精神世界的废墟,但又不止于此。

肖水前面也提到了自己在早期写作中对西方文明、幻想主体的借用,比如“文森特”系列诗中的梵高等。但是我们知道,没有实感就没有后坐力,这样的写作是很难长久维系的。尤其是早期偏理想化的校园写作者,在遭遇切肤的、骨感的物质社会,体会到背后冰冷的逻辑之后,如何调整自己的诗歌美学继续往下写,其实是每一个有抱负的写作者都会焦虑的问题。那么《微光》这首诗的后两节,其实是关于肖水进行自我调整的一个很好概括:

没有事物会主动拾起地上的软刀

唯有爱可以使自我免于最先死去

这样的句子乍一看比较独断,大家知道我们一般都避免在诗歌中写过于独断的句子。但这里我并没有觉得特别突兀,为什么?因为在前面的描写中有一种非常消寂的感觉,而这句诗就是对前面的一个回应,一个信念上的回应。我想到了马骅的诗句,“在虚无中冒雨赶路”。就是说这未必是一条确切的可以走通的道路,但是这种确认带来了一种引导性的力量。

回到肖水的诗歌写作历程中我们确实看到了对应的转向,这主要表现在“故事集”这类诗里。去年在复旦举办的“80后诗人大会”上我有一个谈论肖水诗歌的发言提纲,标题叫从“自剖者”到“观察家”。需要特别注意的是,这个“观察家”不是冷眼旁观的,而是带着体温去触摸的。在当下写得很好的诗人那里,有一些常见的路径,比如偏于语言本体论立场的,偏于展现当代之“象”的。但是,诗歌中如何恢复人的温情?这是肖水此类诗带给我的启发,也是他的特别贡献。

其实有很多线索可以谈。从修辞上来说,在肖水更早的诗里面,是很注重词语搭配的,而且这种关注表现为极高的密度。做个不恰当的比喻,肖水那些注重“词语主义”的诗,就像是压缩饼干,要想消化需要费一点工夫。但到了“故事集”之类的小说诗这里,修辞的单元更多的变成了句子,句子与句子之间被精心地预留了比较大的空隙。在结构上,它很疏松,就有点像威化饼干。你咬下去不需要费多大的力气,但是里面的滋味也是十分丰富的,有咸也有甜,比如《周明亮》这种就很明显。甜的那部分,就是我所说的人的温情。

再从写作主体感知世界的方式来说。就像他此前提到的,他更迷恋诗歌中的混沌性而非逻辑性,肖水其实是一个非常依赖身体感官而不那么依赖脑力的诗人。在写作过程中,他主要是通过调动器官的敏感性,一步一步地把自己打开。所以也可以说他的写作是肉身性的写作。今天时间有限,我就先说这些,谢谢!

曹僧与观众分享肖水诗歌带给自己的启发

肖水:我回忆一下,其实他们三位讲的,没想到最后变成一个质量蛮高的一个小型的研讨会。我从他们三位的这种发言里面,能感觉到他们对我诗歌的了解的深度,还有他们理论的广度,我其实是特别受益。因为我写诗这么久的话,就好多时候大家在讨论同龄人或者朋友的时候,有时候泛泛而谈,有一些隔靴搔痒的感觉。然后我今天从他们的评论里面,感觉到他们对我的真诚、对我的爱护,同时也感觉到他们对我的一些鞭策和鼓励,我真的非常感动,谢谢各位老师、各位朋友给我这个机会。

观众现场提问

Audience questions

讲读会现场掠影

The audiences at the poetry salone

本次展览免费,观展需提前预约。 Free entrance. Reservations are required in advance. 入馆前,请出示随申码并登记来访信息。 Before you enter the exhibition, please show your Shanghai QR Code to register. 全程佩戴口罩,与其他观众保持1.5米距离。 Pleace wear face masks, and keep a distance of 1.5m away from others.

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享