站在人生的前线——胡一川艺术与文献展

- 2020.11.18—12.23-

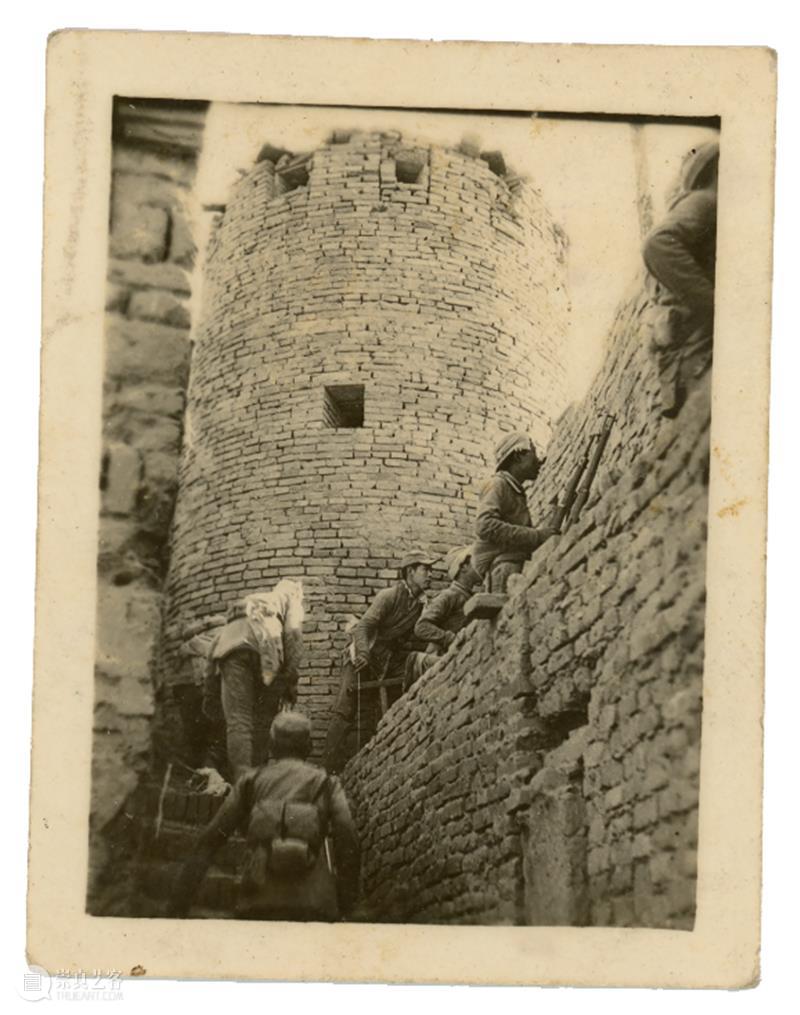

由中央美术学院、广州美术学院主办的“站在人生的前线——胡一川艺术与文献展”正在中央美术学院美术馆展出。展览以聚焦胡一川不平凡的人生历程和艺术历程为内容,展示了胡一川各时期重要油画、版画具有代表性的作品和珍贵文献约500余件,共分为五个板块,从口述史、美术作品、美育文献、人生抉择等方面进行切入,多角度展现胡一川“勇敢地跑到时代的前头当旗手”的人生追求。我们将循着展呈顺序,按版块,以图文的方式,进一步梳理胡一川与展品,展品与时代之间的关系。

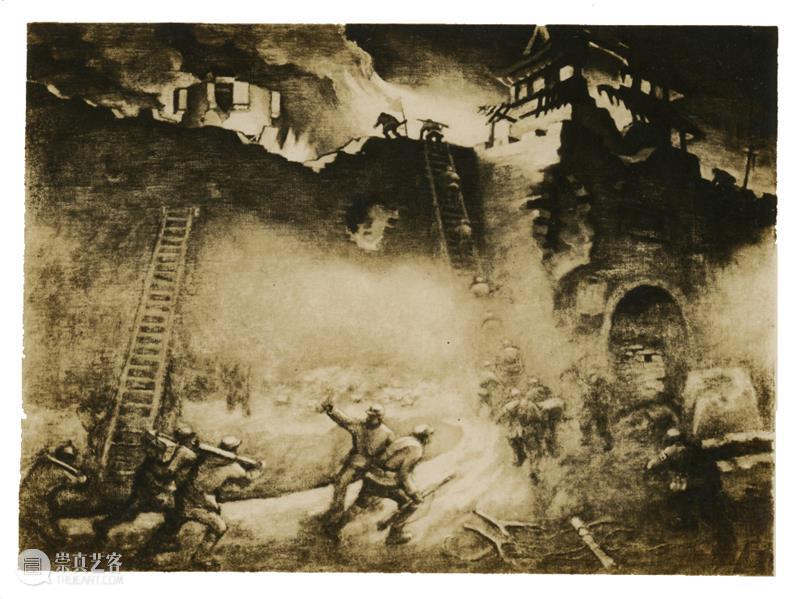

油画《攻城》,1948,河北正定,布面油画,尺寸不详,原作已佚,现仅存黑白照片

上面这张黑白照片是目前有迹可循的胡一川第一幅主题油画作品——《攻城》,也是其艺术创作生涯中非常重要的转折点——从“版画”回归“油画”。

油画《攻城》的创作点燃了胡一川对油画艺术的一腔热血,他于1949年3月14日的日记中写道:

1945年8月15日日本宣布无条件投降,8月21日党中央派出干部去新解放区开辟工作,8月24日,胡一川带着当时已怀有身孕的妻子黄君珊离开延安,奔赴新的战场。又于一年后到冀中等地战火中实地考察,收集素材,创作大量速写、宣传画,《攻城》系列作品酝酿而生。

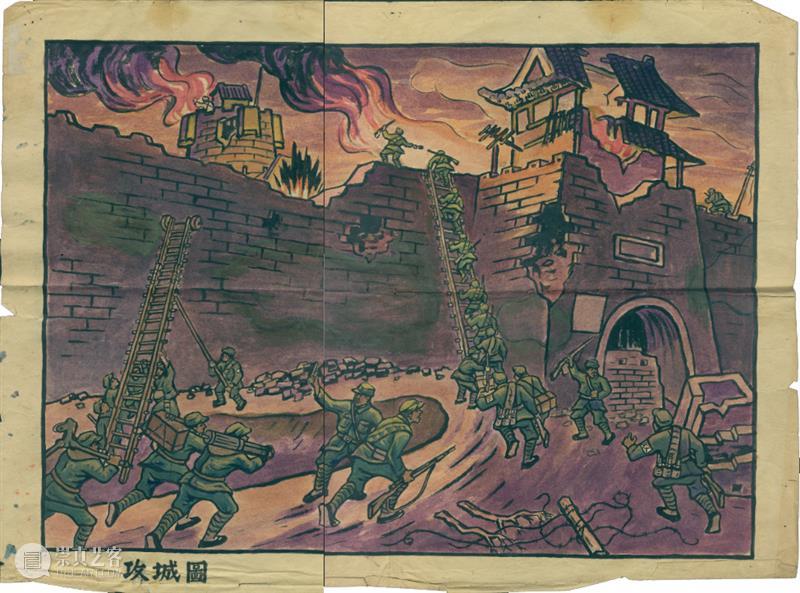

胡一川以“攻城”为母题的创作贯穿20世纪40年代下半叶,分别创作了一件套色木刻版画、一幅年画和一幅油画作品。

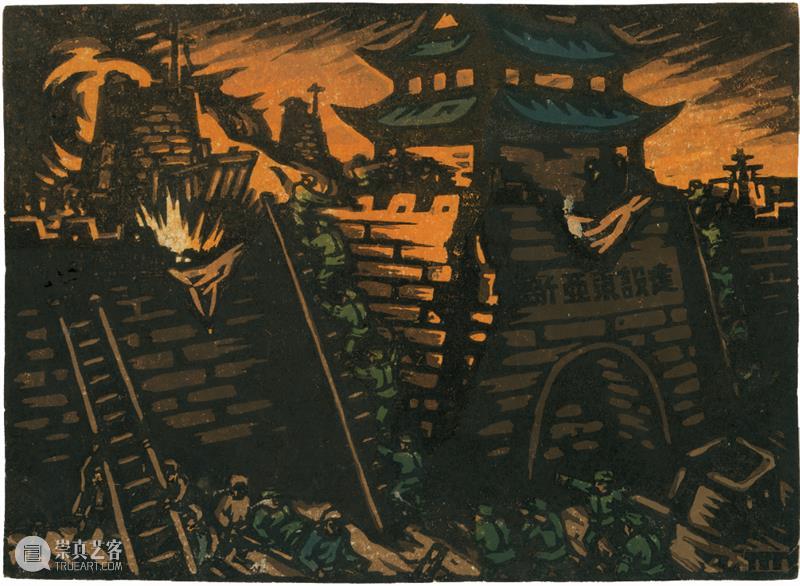

攻城,1946,河北张家口,凸版套色木刻,12.85×17.8cm,中央美术学院美术馆藏

1945年底胡一川与妻黄君珊离开延安,拿着冀热辽中央分局介绍到晋察冀中央的介绍信风雨兼程抵达张家口,进入华北联合大学做教员。1946年年初的一次文艺座谈会后,胡一川满心期待:“现在是没有旁的话讲而应该埋头创造刻几幅木刻的时候了。”[2]

“我冒着风到3那里去拿了几百元在张家口的市货上转了二三天,结果是买到了一块比较大的梨木板,我想在旧历新年以前无论如何要刻一幅套色木刻出来,是描写‘八路军攻城’。”[3]

胡一川日记1946年1月18日

这是“攻城”二字第一次出现在胡一川日记。诚然,如《攻城》这般抗战巨制不可能一蹴而就,胡一川以自身的艺术敏锐和革命热血,考察并挖掘这一主题最具感染力的时代形象和色彩笔触力量。

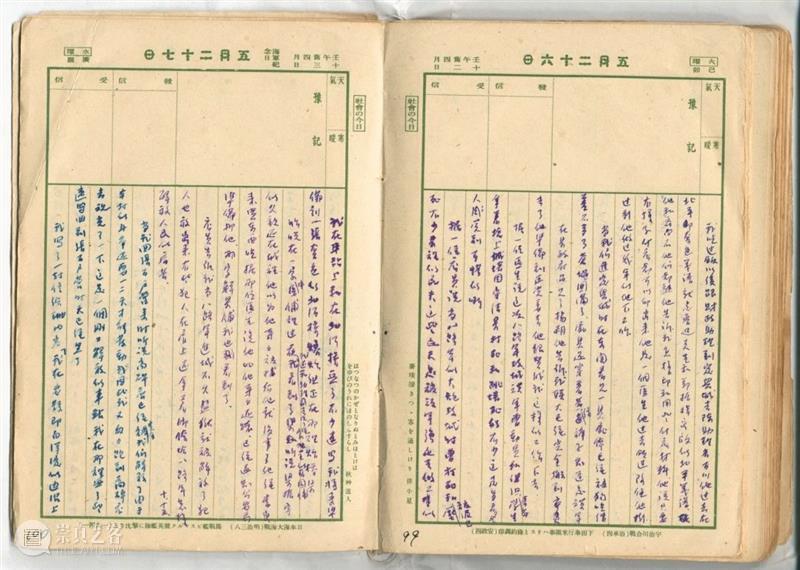

“我为了要亲眼看看敌人曾经蹂躏过长时间的县城,我虽然已经走得筋疲力尽了,但我还赶到方山县城,已参观了城内的房子差不多烧光了,城墙上和还模糊地残存着‘建设东亚和平’的字样,敌人的炮楼还高高地残破地站在城头上,看守所的岗楼已经破了……”[4]

胡一川日记1945年10月26日

“ …… 当我们进定兴城时,在东关看见一具尸体,已经被狗吃得差不多了,苍蝇围满了,尸具还穿着黄绿色裤子,知道是顽军。在县政府遇见了杨朔,他告诉我,联大已经完全搬到正定去了,他准备到区党委去,他很赞成我这样的工作下去。

据一位医生说,这次八路军攻城,顽军曾动员和组织青年学生拿着枪上城墙固守,结果打死和跳墙死的不少,这是多么令人感觉到可惜的啊。据一位店员说,当八路军的大炮攻城时,曾打死和被泥巴压死不少县里的民夫,这些民夫是被顽军强迫去做工事的。

我在车站上和在北河桥画了不少速写,我将来准备刻一张套色的北河桥爆炸组正在那里炸桥梁。”[5]

胡一川日记1946年10月15日

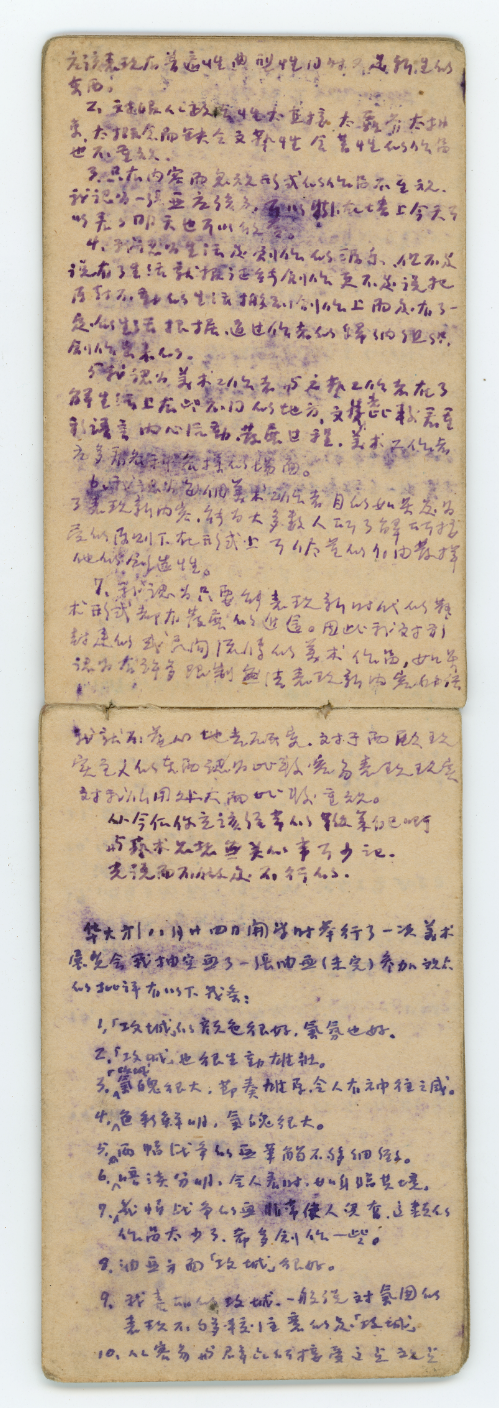

图3:胡一川日记,1946年10月15日

展览现场

在漫长而艰涩的四十年代,胡一川爬太行山,过清漳河,从麻田到绥德,从延安到华北联大,从张家口到定兴城……革命艺术家的脚步似乎从未停歇。我们无法再现山河飘摇的时代,但有幸能借胡一川收藏的战时旧照中一窥战火频仍的现场,也能一探胡一川《攻城》主题创作的观察和思路。1946年8月后,他再次奔赴前线,在冀中等地收集土改、攻城、地道、决堤等的战时素材,以速写的形式记录下了他所亲历的各式战场,所看到的鲜活形象。

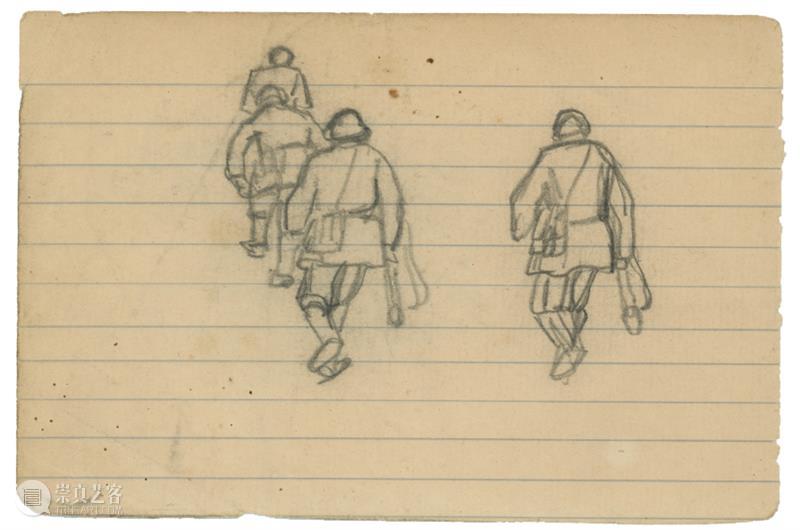

40年代,胡一川收集的冀中军区政治部战时照片,城楼与民兵

1946年,胡一川收集的冀中军区政治部战时照片,炮火

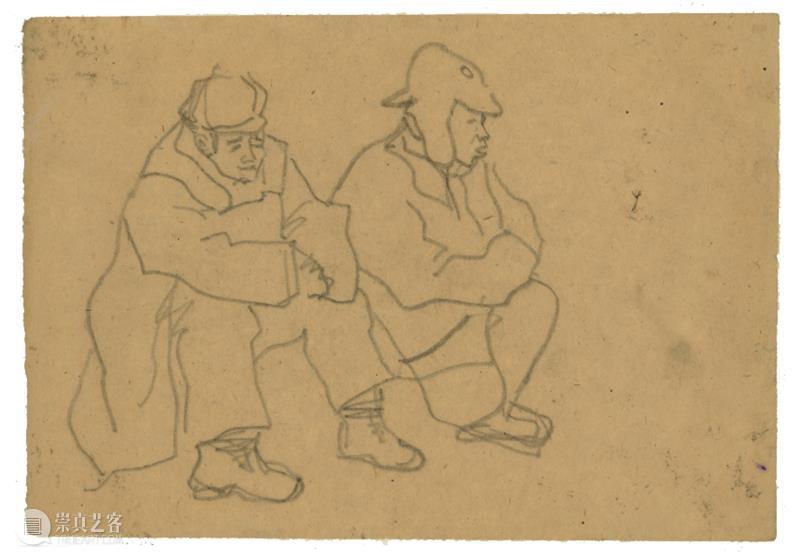

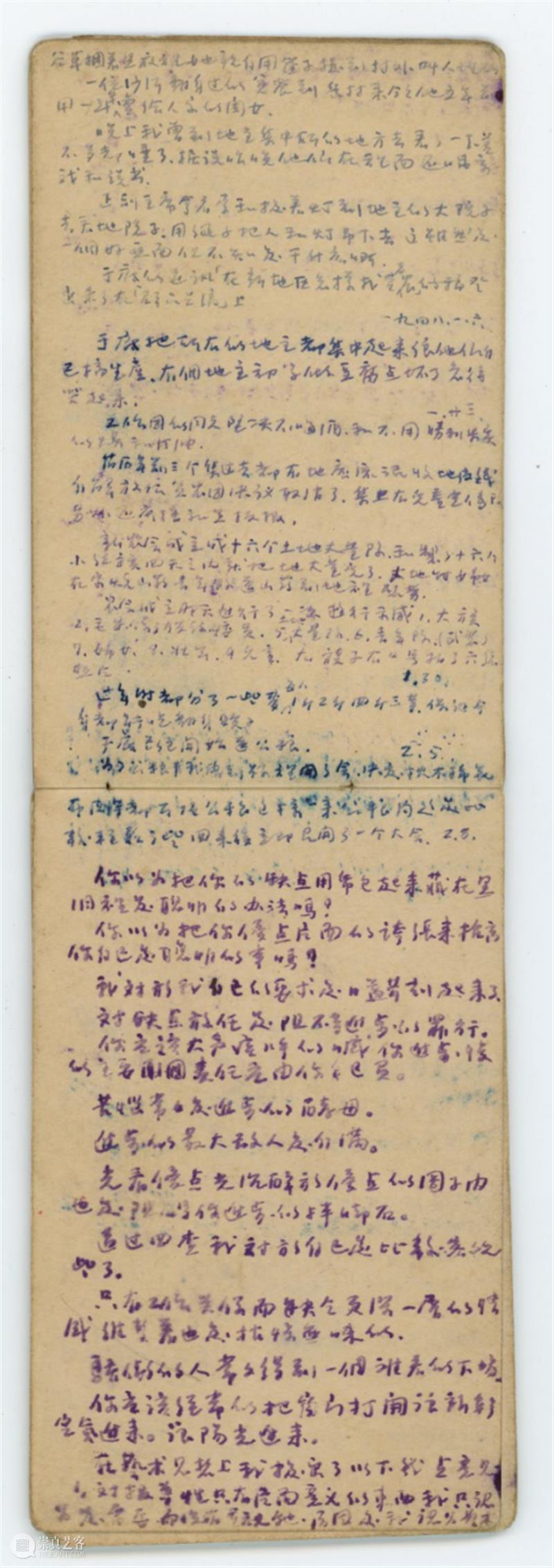

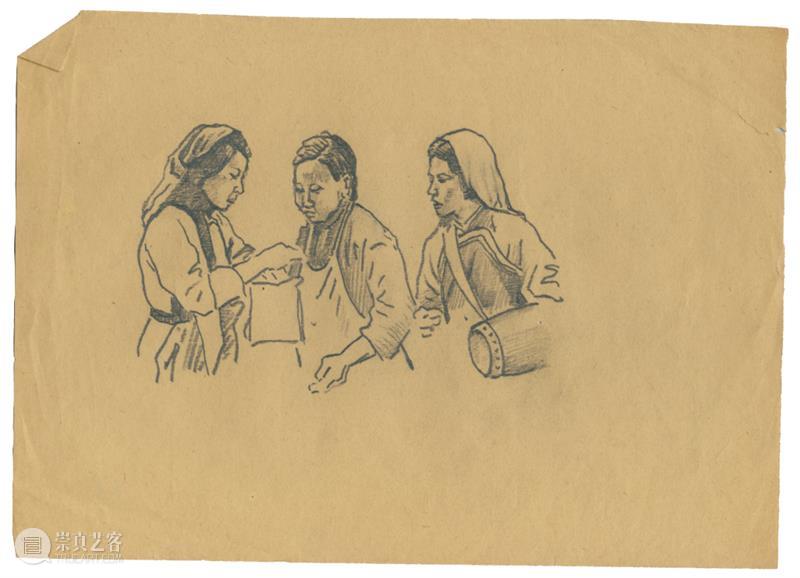

速写《两个战俘》,1947,河北,铅笔,13×19.2cm,胡一川研究所藏

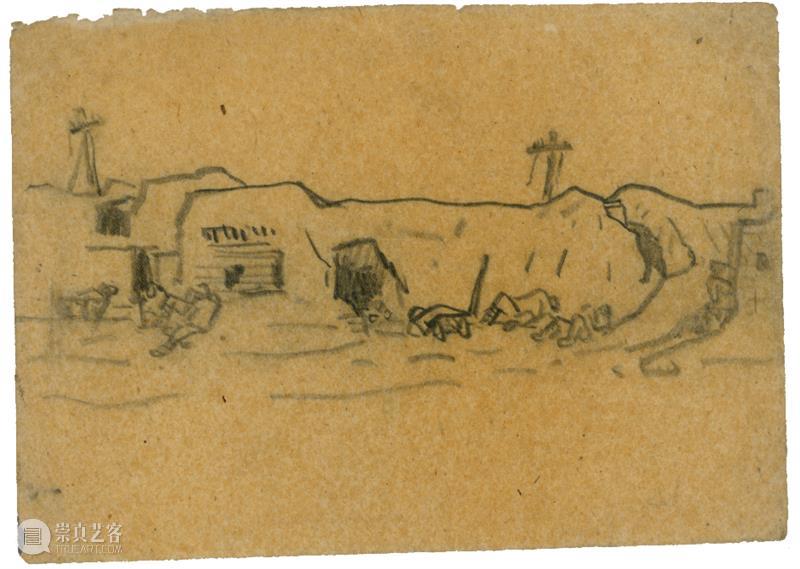

速写《清风店战役》,1947,河北,炭条,13.9×19.8cm,胡一川研究所藏

《攻城》首先以木刻的形式面世,并与《牛犋变工队》、《交通沟》、《埋地雷》、《挖地道》、《雪地行军》(即《胜利归来》)等套色木刻作品一同寄往上海参加了1946年的全国木刻展览会。在创作的半年之期里,胡一川时常在日记中严格鞭挞自我实践创作计划,并不断鞭策自身对艺术创作的现实思考,字里行间随时表露出一种紧张和急促的战斗性。

宣传画《攻城》,1947-48年,河北,水粉,36.2×50.1cm,胡一川研究所藏

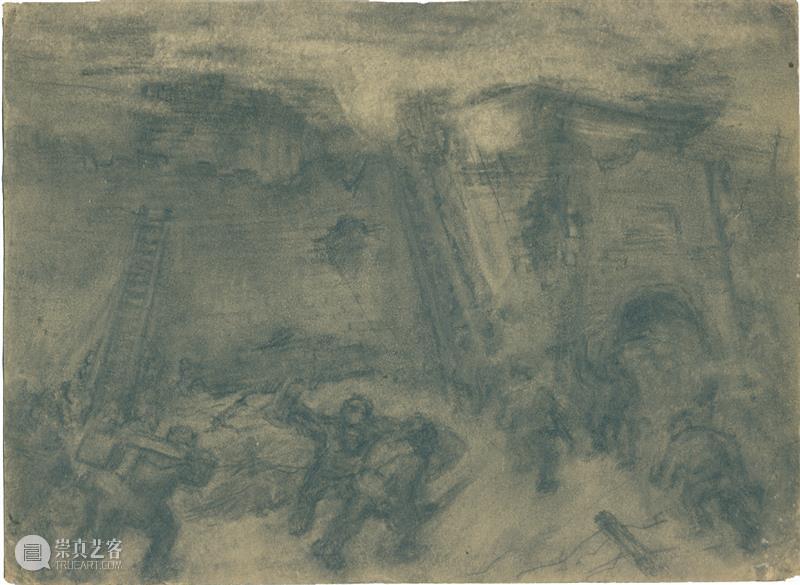

素描稿《攻城》,1948,河北正定,铅笔,25.8×35.1cm,胡一川研究所藏

在完成套色木刻《攻城》的两年后,胡一川将“攻城”母题带入宣传画和油画的创作。油画《攻城》于华北大学1948年8月24日开学时举行的美术展览会上首次展出。此期抗战美术创作的媒介转换与更加充分的物质条件支持不无关系,但我们仍能从胡一川的自身行为上察觉其对油画媒介的偏爱和创作欲望。早在1946年,“张家口解放,一个偶然的机会,在张家口买到一套旧的油画工具材料,又开始搞油画。”[9] 胡一川也在日记中提到 “不管还存有什么天大的困难,但画油画的机会是比较多了”[10]。

除了工具、材料上的更新配合,胡一川自身对艺术的思考和媒介意识的觉醒早已成熟。

展览现场

可以想见,《攻城》中硝烟弥漫的光影、紧张的场面、浩大的声势和画中人群动势的呼应细节的确更适合油画颜料细腻的表现。然而遗憾的是,油画《攻城》1949年于北京、上海参加展览后不知所踪。如今只能从胡一川所拍的照片文献中一窥此作风貌。幸而胡一川有心于日记详载了观展观众的反馈,我们可借当年观众评语想象《攻城》之貌:

胡一川日记 1948年12月16日

速写《前进的战士》,1947,河北,铅笔,10.6×15.9cm,胡一川研究所藏

1946年,胡一川收集的冀中军区政治部战时照片,军队进城

1946年,胡一川收集的冀中军区政治部战时照片,碉堡与战士

胡一川通过《攻城》系列相对完整地展现了其最重要的几种创作形式,并在复杂而困难的环境下,颇具前瞻意识地冲破了媒介的界限,来讨论主题性创作的现实意义和形式表现,正如“前进的战士”不畏牺牲冲破敌人的防线,攻城并解放苦难的中国。

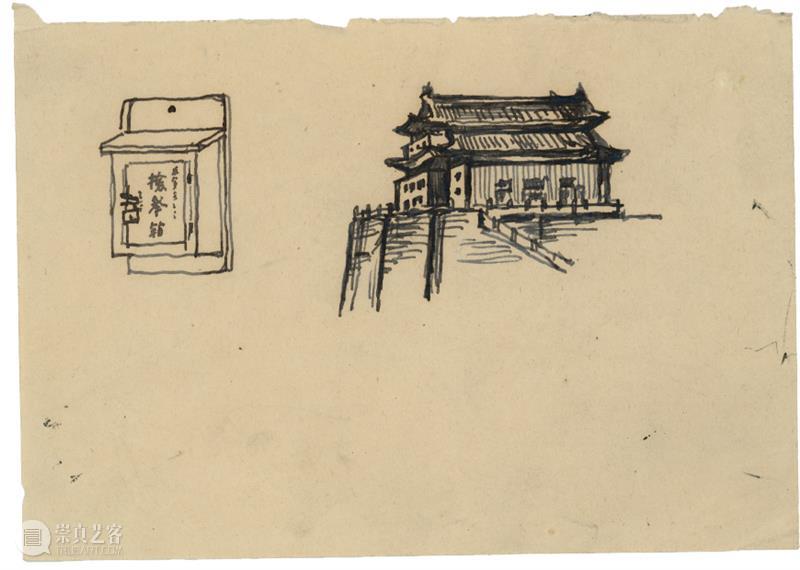

速写《城楼》,1948,河北,钢笔,12.1×17.6cm,胡一川研究所藏

速写《群众庆祝》,1949,河北,铅笔,19.5×27.4cm,胡一川研究所藏

策展人曹庆晖老师为“站在人生的前线—胡一川的版画与文献”选取的章节文字

文献整理及文字、图片提供:

广州美术学院胡一川研究所,林钰洁

注释

[1] 胡一川:《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》,长沙:湖南美术出版社,2010年,第470页。

[2] 同上,第398页。

[3] 同上,第399页。

[4] 同上,第393页。

[5] 同上,第446-447页。

[6] 同上,第402页。

[7] 校注:“龚” 同“攻”

[8] 同上,第403页。

[9] 胡一川:《漫谈“油画艺术”》,《美术学报》,2011年胡一川百年诞辰纪念专辑,第139-141页。

[10] 胡一川:《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》,长沙:湖南美术出版社,2010年,第467页。

[11] 胡一川:《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》,长沙:湖南美术出版社,2010年,第451页。

[12] 胡一川:《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》,长沙:湖南美术出版社,2010年,第462-466页。

参考文献

[1] 胡一川著:《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》,长沙:湖南美术出版社,2010年。

[2] 胡一川:《漫谈“油画艺术”》,《美术学报》,2011年胡一川百年诞辰纪念专辑。

识别二维码,关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享