演讲

黄文叡

美国摩帝富艺术基金会副主席、复旦大学教授

各位前辈大家早上好。排在陈(陈孝信)老师背后来谈“中国表现”倍感压力,所以我就从一个西方艺术史学者的角度来谈一下我认知当中的“中国表现”。

“中国表现”这个词,我觉得先不在这个词上做文章,我们先把它做拆解,中国和表现。如果谈“中国表现”正好在中国发生的过程当中,我们就不能不谈中国当代整个发展的过程了。就我的理解(当然有不完善的话大家可以指正我)中国当代的发生分三个阶段,第一个阶段就是所谓的“85新潮”后到89这个阶段,这个阶段的艺术家大部分作品主题还是不同,有关文革的主题等;到了第二个阶段,艺术家对所处的环境检讨,甚至有所批判,比如刘小东的三峡系列,或是(曾梵志的)协和医院、面具系列等;现在中国我们所处的发展阶段是第三个阶段,这个阶段谈什么呢?谈个人风格。个人风格、个人情感的流露,这个阶段正好跟西方重视个人风格表现的方式接轨了。“中国表现”这个表现不是中国人的语汇,是发生在西方的,如果说“表现”的话是从梵高开始,西方艺术学的书里把梵高当作表现主义的老师,从那时候,重个人情感流露的东西就出现了。这个词一直到德国表现主义才被开始真正的在艺术史里面做比较重要的书写。“德国表现”表现什么呢?表现脱离学院派,表现第一次世界大战受压抑的情感和人性。二次世界大战结束以后美国出现抽象表现,它把之前表现带进来,但是美国抽象表现跟之前的德国表现又不一样。为什么不一样?它更重视个人情感,甚至下意识、无意识的流露。例如罗斯科、波洛克,甚至他们代表个人主义自由精神。很多当时苏联的艺术家看到美国这些艺术家的作品之后,他认为如果不是处在一个非常自由个人情感流露的国家,不可能创造出这样的作品。美国的表现主义之后才有后来所谓的德国新表现主义,这些表现谈的都是个人情感。

到了21世纪的当代已经没有所谓的时代风格了,时代风格就是下面都加ISN。21世纪是个人风格挂帅,百家争鸣的时代。每个人的作品形式鲜明,主题多样,形式里面创造了个人风格,风格越鲜明辨识度越高,所以21世纪很少用什么主义涵盖。所以正好破题,“中国表现”的英文你也不能乱用。时代风格过了,现在讲的是个人风格、个人情感的流露,“中国表现”就在这个时候提出来,它的时代意义和精神非常重要。为什么?它跟西方做了一个嫁接,用了“表现”—西方语汇,我们不管早期的“西学中用”,或是后来我们所期待发生的“中学西用”。什么概念呢?“中国表现”要抛砖引玉出所建构的桥梁,让西方的这些人如何用他们所熟悉的语汇介入理解中国当代的发展。而且也让“中国表现”的这些艺术家能对过往中国当代的发生做一个全面的梳理,也对中国当代未来的发展提出一个可行的方向。为什么?因为也许通过表现的这样的语汇和形式可以跟西方接轨,可以走的出去。西方人也有办法理解中国当代正在发生什么。

以前很多人会讲我们不应该在以西方的美学标准来解读中国当代艺术的发展,没错,但是难道我们自己要建构一个自己中国当代美学标准,不需要西方对我们指指点点,对我们中国发生的状况做一个梳理,给未来中国的艺术方向提一个明确的标准?21世纪艺术的发展已经没有所谓的文化界限了,不跟国际接轨关起门如何对话呢?西方的概念是欧美,作为一个中国,泱泱大国,你说可以再跟以前的概念一样,其他都是藩邦吗?在文化和艺术上我们必须要对话,对话才可以彼此明白。刚才陈老师讲了一个重点,“中国表现”既然提出了,它也许可以指引出一条中国当代未来发展的方向,但是“中国表现”所体现出来的标准是什么,一个理论基础,这个我们需要讨论。什么样的艺术家进入“中国表现”这个词汇里面来,没有涵盖进来的艺术家如何让他心服口服,没有涵盖进来是什么道理,你的理论基础在哪里,筛选标准在哪里,用什么方式能让西方人介入“中国表现”?既然西方人认为表现是我的词汇,形式应该是我们的,为什么用到了中国?中国传统文化精髓,这些东西我们不懂啊,如何在他们不懂的情况下用他们的形式让他们尽量了解中国当代发生什么。

再就是我们走出去,用什么方法出去,我们用什么语汇让西方人理解,让我们顺利的把艺术家带到国际上,让他们理解我们在做什么。所以这是一来一往的概念,这个桥梁由“中国表现”来搭建,我寄予厚望。中国表现这条路是非常长的路,如果走得出来需要在座各位艺术家的智慧,这也给中国整个当代艺术的发展提出一个很大的指引方向。我的发言就到这里,谢谢。

参展作品(部分)

吴震寰

梅石图, 280×140cm

顾黎明

山水斌NO29, 114×276cm

刘刚

420800202, 197.6×99.7cm

陈墙

作品20-21, 120×160cm

周洋明

无题, 40×70cm

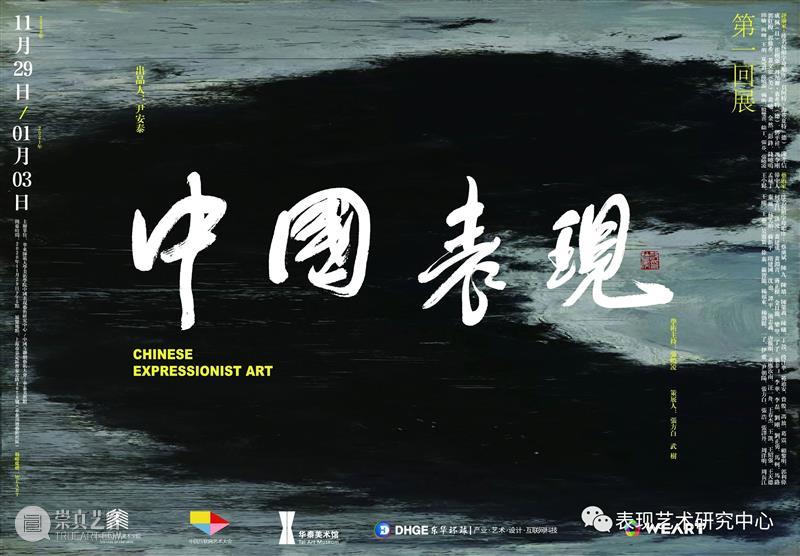

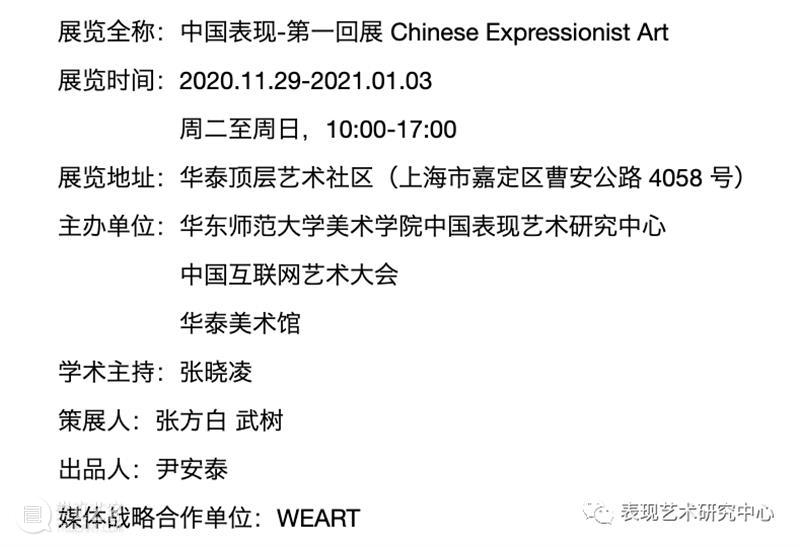

“中国表现”第一回展

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享