《一神论的影子:哲学家与人类学家的通信》

in OCAT Institute Library

赵汀阳、[法]阿兰·乐比雄 | 著,王惠民 | 译

中信出版集团,2019年3月版

在神学中,一神论(monotheism)意指认为只存在一个“囊括一切的神”的宗教和思想,《大英百科全书》(又称《不列颠百科全书》,拉丁语为 Encyclopædia Britannica)中的定义是:“相信一位神的存在,或是相信神的唯一性”。在古代社会,神灵是人们思想与信仰中极为重要的组成部分,而神灵的种类多种多样,不论在中东、印度还是中国,绝代部分地区所信仰的都是所谓的“多神论”。以中国为例,民间的崇拜就属于典型的“多神论”——人出于对物质精神生活的需求,“造就”了各式各样的神。

对于以色列人这样一个生活环境艰苦的游牧民族来说,他们会信仰各式各样的神灵也是不难想象的,神灵的庇护成了人们精神信仰的重要部分。因而,摩西以宗教来号召他所带领的部落是一件极为自然的事情。然而,不同的部落分支之间存在着不同的信仰习俗,很容易造成内部的冲突。从这样的角度来理解,所谓的“一神论”是一种统一思想的组织方式。在《圣经》(Bible)中,摩西传达上帝为以色列人立下的“十诫”,第一条便是,“除了我以外,你不可有别的神。”第二条则补充道:“不可为自己雕刻偶像;也不可作什么形象仿佛上天、下地和地底下、水中的百物。不可跪拜那些像;也不可侍奉它,因为我耶和华是你的神,是忌邪的神。”从《圣经》中的字面来挖掘历史,以色列人与上帝的约定,以及种种所谓来自上帝的显灵、训诫与指令,似乎也应该算是摩西的创造,而这其中“除耶和华之外,不许崇拜别的神”的教义,更使摩西成为“一神论”的发明者。虽然大家对历史上摩西是否存在并不完全肯定,但传说与神话对历史发展的影响,却往往大过历史的真实。

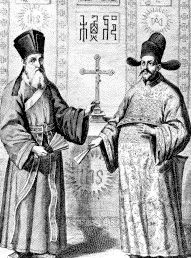

《几何原本》(古希腊语:Στοιχεῖα,Stoicheia)中的插图,画面中为利玛窦(Matteo Ricci)和徐光启,1667年。

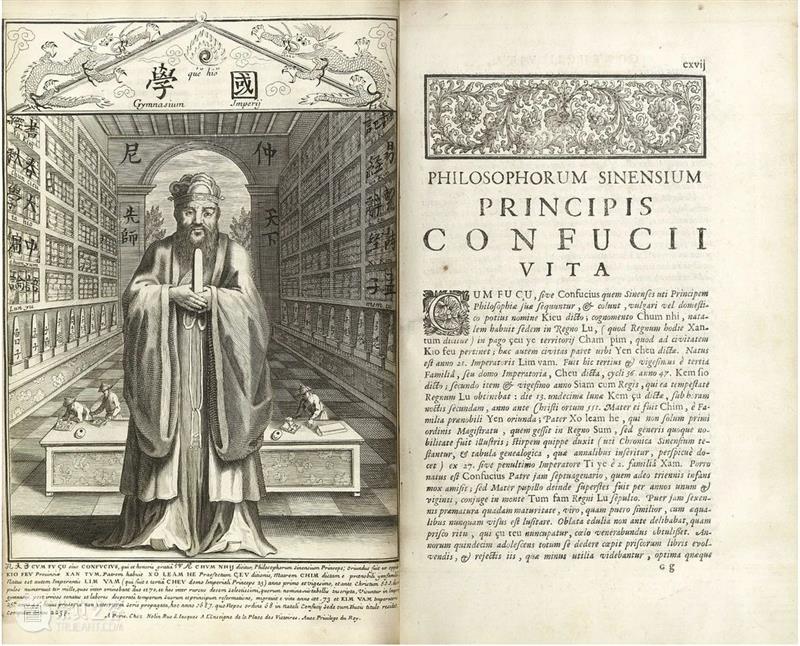

对于中国人来说,“一神论”是一个相对陌生的话题。16世纪末,利马窦(Matteo Ricci,1552—1610)等西方传教士来到中国,发现中国人有敬奉祖先的传统。以“一神论”的标准来看,似乎违反了“不准敬奉其他神灵”的训诫。“一神论”排斥其他宗教和多神教,而中国人却乐意容纳包括天主教上帝在内的众神,传教士与天主教庭之间为此事争论了多次。利玛窦从招揽信众的角度考虑,主张对中国传统的习俗保持宽容的态度,但是教庭最后却裁定,“一神论”应该严格执行,敬奉祖宗是对上帝的不敬,这大大增加了西方传教士在中国的传教难度。

其实,利玛窦也只是策略性地包容了中国版本的天主教,期待终有一天中国人会转变成为真正的天主教徒。但他可能没有意识到,也可能是有意识地忽略了在宗教之下的哲学领域里,文化隐匿着深刻的分歧。在《一神论的影子:哲学家与人类学家的通信》一书中,两位作者正是基于此背景,通过书信的形式深入探讨了那些潜藏在宗教选择背后的哲学概念,诸如对存在、自然、超越、完美、无限与永恒的不同理解方式。

本书作者赵汀阳(左)和阿兰·乐比雄(Alain Le Pichon,右)在北京大学的北大书店进行交流对谈,2019年6月22日。

本书的作者——中国哲学家赵汀阳与法国人类学家阿兰·乐比雄(Alain Le Pichon)——他们二人的关系可以用“海内存知已”来形容。乐比雄觉得赵汀阳是他“失散的兄弟”。有一回,他用一套神秘主义道理来描绘二人的友谊:“每个人都有一些‘失散的兄弟’,分布在世界各地,与民族毫无关系,只与‘灵魂’有关,即与每个人所在的地方、文化和国家无关,但与上帝秘密散布播下的灵魂有关”。这种心有灵犀的穿越感,实在妙不可言。一位是“形而上”的法国天主教徒,一位是泛神论的中国哲学家,横跨全然不同的语言、文化和社会背景,却知根知底,有最高的跨文化交流默契。

赵汀阳与阿兰·乐比雄多年前在卢浮宫的一次对话,促成了此后漫长的书信往来。他们就政治、伦理、宗教无所不谈,通信集《一神论的影子:哲学家与人类学家的通信》由此诞生。当然,这样的跨文化交流是以英语进行的——“蹩脚的英语似乎才是今天的‘世界语’”。赵汀阳在前言里感慨与乐比雄对话的畅快:“我们很快就发现我们之间可以彻底使用言论自由权利,而且无论什么‘政治不正确’的言论都引不起对方的惊讶和不快。”

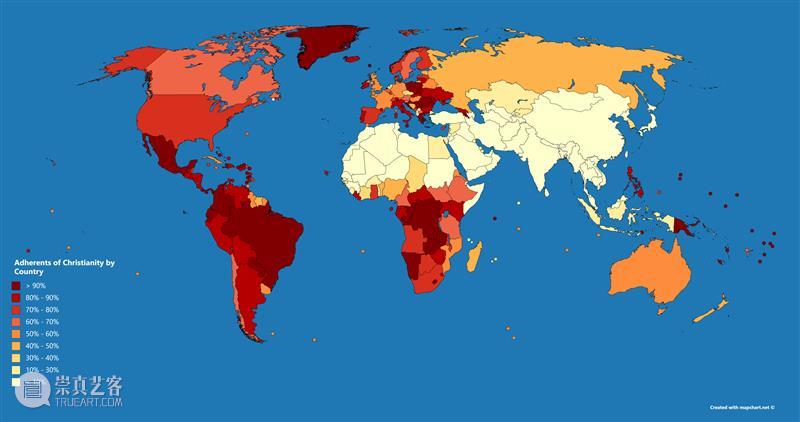

中国没有“一神教”的传统,儒学家可以既信仰上帝又信奉祖先,而《一神论的影子:哲学家与人类学家的通信》则围绕西方“一神教”所塑造的思维模式“一神论”进行讨论。“一神论”的思维格式可以说是欧洲最为普遍也最为固定的思想方式,尽管今天基督教在欧洲已经逐步式微,但“一神论”的思维格式却依然是强劲的主流,主导着西方对事物的理解方式、价值观和追求目标,是关于世界、生活和历史的最具诗意的传统解读之一,如今则被推广为理解一切事情的思维模式——尤其是政治、伦理和文化。

《孔子生活与成就》(Confucius, the Philosopher of the Chinese),殷铎泽(Prospero Intorcetta)著,发行于1687年的巴黎。

世界基督教徒的人口百分比,根据全世界国家人口普查和调查,截止至2019年。

在本书中的十封书信中,两位作者基于“跨文化”(trans-culture)概念展开讨论。在赵汀阳看来,跨文化意味着不断地将外来文化的知识和理解加以内化,从而对已有的本土文化进行重构,进而发展成一个“共可能的”文化循环过程。阿兰·乐比雄在第一封回信中便非常真诚地提出了跨文化的问题,即在庞大且具有入侵性的异国文化面前,基督教文明受到了猛烈的冲击,不论是精神遗产还是世俗遗产。我们现在身处于这样一种荒诞的境遇下:所有人都越来越多地经历着相同的命运,分担着相同的遭遇,在世界各地使用着统一的地球语。然而与此同时,我们却因每个个体所拥有的特定文化与信仰的消失而逐步地丧失掉自身原本的身份,变成了毫无差别的个人。

在后续的书信中,赵汀阳认为现代性承继了基督教“一神论”的思维方式,“一神论”加上普遍主义由此酿成各种独断主义的病症。阿兰·乐比雄虽声称赞同赵汀阳的这一观点,但实际上并不认同他对基督教“一神教论”以及西方现代社会“一神论”的判断,他乐观地相信各文化基于“各美其美”的主体性原则,能够塑造一种“跨主体性”,形成一种“跨文化”。赵汀阳却指出,主体性是生成跨主体性的障碍,对阿兰·乐比雄“跨主体性”的形成机制(主体性悬搁)持严肃的怀疑立场。他主张,主体间性在理论上完美且无懈可击,实践中主体间的困难和问题并不是主体间性造成的,而是排他的主体性或跨主体性的缺失造成的。

可以说,本书的十封书信是东西方文化、哲学、神学的激荡之信。正是因为两人在信仰、思想、表述、职业、东西方交互上的巨大差异,他们的交谈才能够引发更全面、更深入的思考,对话的真诚更是赋予了文字含有更多的丰富内涵。

参考文献:

① 赵汀阳, [法]阿兰·乐比雄. 一神论的影子:哲学家与人类学家的通信[M]. 王惠平译. 中信出版集团, 2019.

② 豆瓣读书[EB/OL].

https://book.douban.com/subject/30422599/

作者:卜凡

OCAT研究中心图书馆旨在提供一个公共空间,激发和促进知识的传播与交流,特别是研究、创作的生发与实践。

延伸阅读

关于OCAT研究中心

OCAT研究中心是OCAT在北京设立的非营利性、独立的民间学术研究机构,是OCAT馆群的有机部分。它以研究出版、图书文献和展览交流为主要功能,研究对象包括古代艺术和自上世纪以来中国现当代主义的视觉艺术实践,研究范围包括艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术展览、艺术思潮、艺术机构、艺术著述及其它艺术生态,它还兼顾与这一研究相关的图书馆、档案库的建设和海外学术交流,它也是OCAT馆群在北京的展示平台。OCAT研究中心旨在建立一种关于中国现当代艺术的“历史研究”的价值模式、学术机制和独特方法,它的学术主旨是:知识、思想与研究,它提倡当代艺术史与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史整体结合的学术研究传统和开放的学术研究精神,关注经典艺术史著作的翻译出版与现当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享