夏尔·波德莱(Charles Baudelaire)

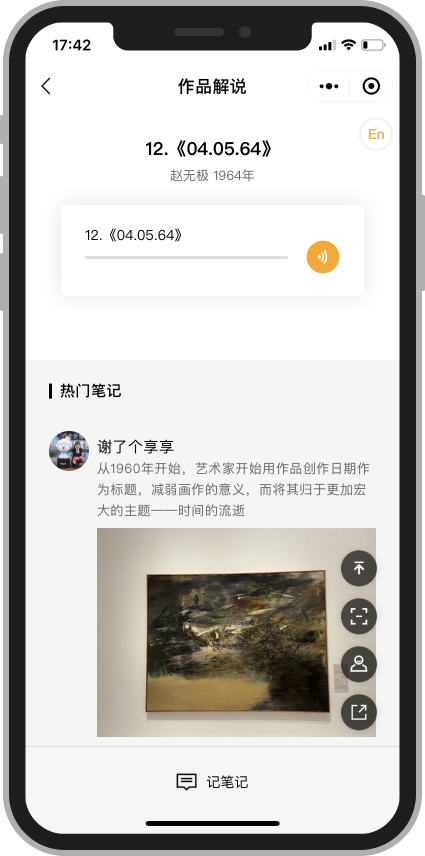

时间是否有形?

时间是历史还是文化形态?

如何再现时间?

再现时间的⽅式是否唯一?

20 世纪初期到 60 年代

艺术创作格外活跃,割裂、

变化和实验精神深刻地转变了艺术实践。

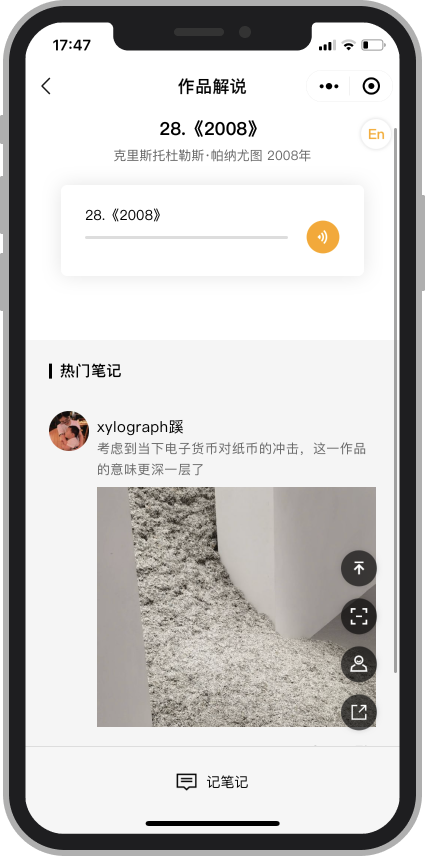

1970 年代初

在⻄⽅盛⾏已久的关于“进步”的

乌托邦式理想开始⼴泛遭到质疑。

它所暗示的线性时间的简单化图像,

已不⾜以适应对当下之复杂性的考量。

1980 年代

地缘政治的加速巨变及全球化的突⻜猛进,

这⼀切变化引起了多重历史叙事的交锋。

在“时间的形态”展览中

越过历史,解读时代思潮

展品轮新

“时间的形态”再体验

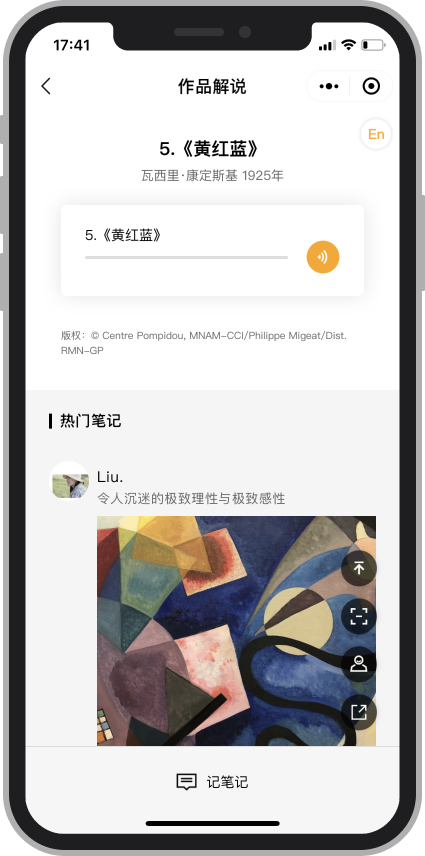

匈牙利艺术家维拉·莫纳尔(Vera Molnar)于20世纪50年代定居巴黎。她使用细致的几何抽象符号进行创作,运用几何元素简洁排列进行构图。莫纳尔看似理性的结构编程并不是在否定艺术背后的激情真本,恰恰相反,她的创作目的及作品语言正是要强化这一认知。

20世纪二三十年代的欧洲大陆深陷动乱。此时,一些艺术家选择追溯自然源头去重新创造现实。1927年,让·潘勒维(Jean Painlevé)执导拍摄了自己的第一部纪录影片《章鱼》。这部电影的特写镜头拥有造型艺术的神秘美感,触发了当时先锋艺术界的极大热情。让·潘勒维尤其注重对研究对象的逼真拍摄。当时,为了捕捉动物的图像,显微摄影等多种革命性的新技术都被让·潘勒维用于镜头前的再现。在两次世界大战之间的那个时代,现代摄影界和装饰艺术界对于这些照片的品质都赞不绝口,并通过这些照片找到了新的图像思路。

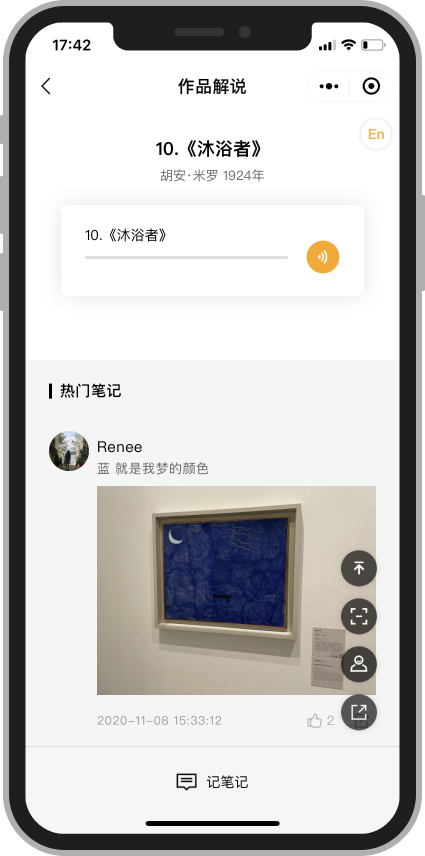

时间在空间中的维度

建筑师专业出身的艺术家罗贝托·马塔(Matta),在艺术创作中善于使用穿插着线条的平面图结构,展现多重维度空间印象。画中的元素似失重般漂浮在他建构的空间中,组成了一个自然的、科技又有机的宇宙。

◉(左一)李永斌, 《脸》,2003年,布面丙烯

蓬皮杜中心,巴黎,法国国立现代美术馆–工业创造中心

在李永斌最后的系列画作《脸》中,我们可以捕捉到他从1996年开始的影像创作的特质。在这些以“脸”为主题的作品序列中,通过拍摄了自己逐渐消失的脸,去凝视时间的流逝以及人生的反复和异变。在他的绘画作品中,李永斌试图呈现掠过视网膜的固定动势瞬时帧像。逐渐消逝的影像被多度的灰色叠化,淡进又淡出。他的自画图像模糊且难以辨认,常常试图扰乱观众视觉和理解。这是代表存在也代表消失的矛盾结合体。

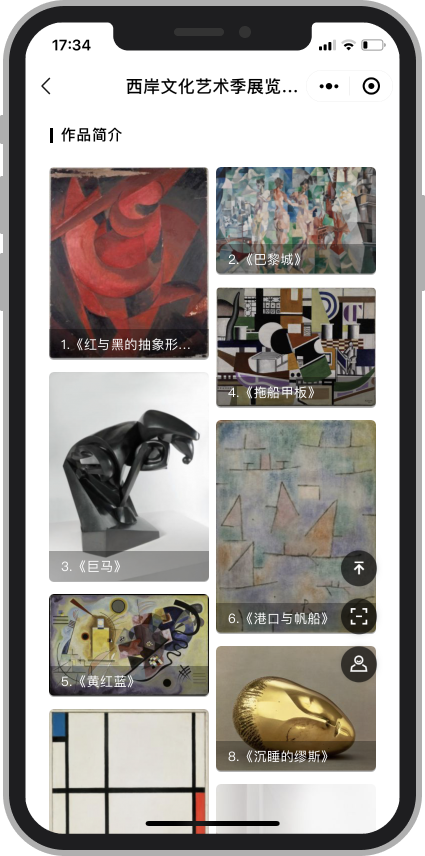

🎧耳边的120秒

现当代艺术史

点击进入下方西岸文化艺术季小程序,即可收听耳边的120秒现当代艺术史,30幅经典作品等你解锁。

向右滑动查看更多观众评论👉

精装展览画册

一层书店有售

◉ 《时间的形态》展览精装图册

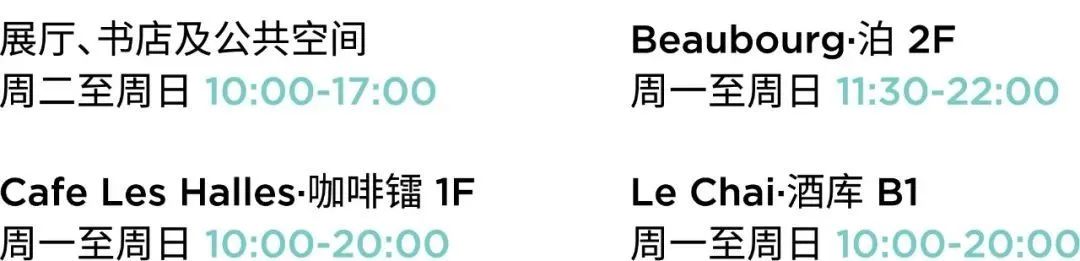

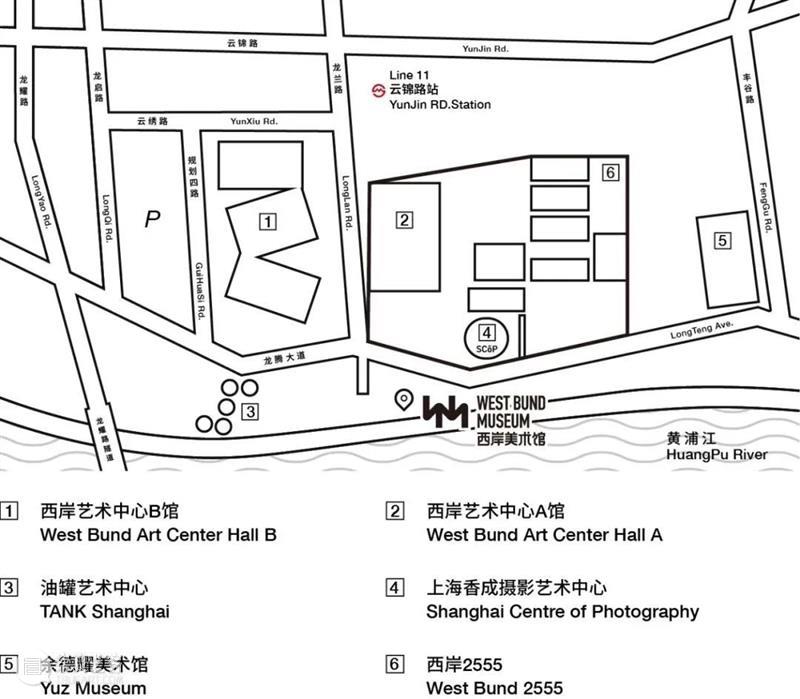

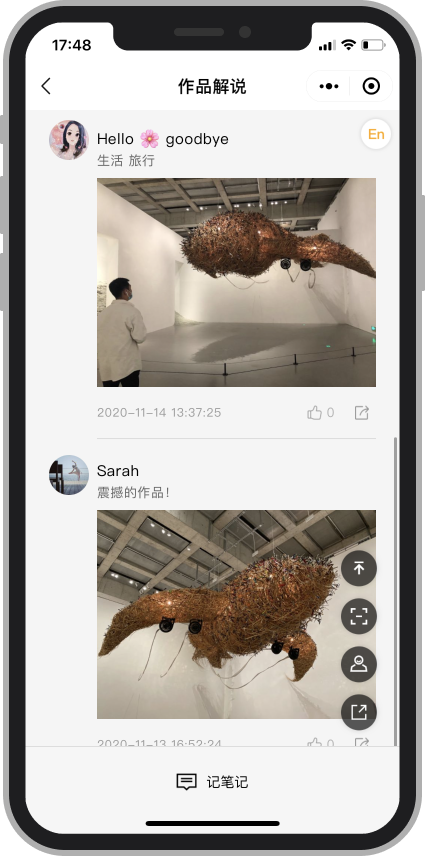

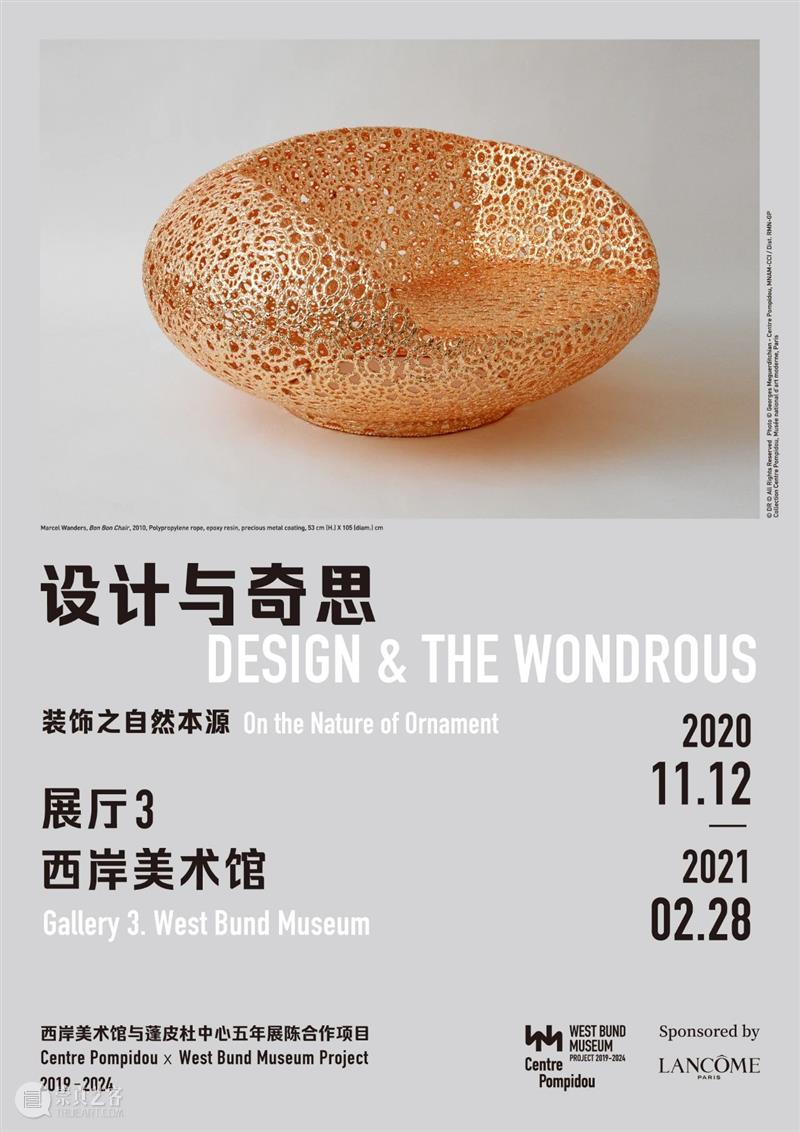

西岸美术馆与蓬皮杜五年展陈合作项目的常设展“时间的形态——蓬皮杜中心典藏展(一)”已轮新完成,此外,特展“设计与奇思:装饰之自然本源”、盒子“玛格丽特·休谟:Gisant II”、亲子沉浸式装置展“穿越”也正在展出中,与你共同分享艺术带来的多元体验。

玛格丽特·休谟:Gisant II

2020年11月12日 – 2021年2月28日

西岸美术馆 盒子

穿越 Passing Through

展出至2021年2月28日

智造展厅·游乐场(西岸美术馆B1层)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享