Gallerist/艺廊

VOL.2

空间并不是厉蔚阁与其他画廊唯一的不同之处,因为合伙人的拍卖行背景,画廊的主要业务在二级市场而不是如一般私人画廊所侧重的一级市场。Brett Gorvy告诉我,厉蔚阁为客户提供的是一站式的艺术品收藏整体服务,除了出售作品,还协助客人构建完整的私人收藏、鉴定艺术品价值、代理作品的委托出售等等。

厉蔚阁纽约画廊

Jutta Koether, “4theTeam”个展现场

Lévy Gorvy, New York, 2020

Photo: Dario Lasagni

Brett Gorvy,

摄影师: Farzad

Owrang

厉蔚阁在纽约的空间位于名店云集的麦迪逊大道,原址是一家私人银行,这让厉蔚阁与其他“公寓式”的纽约上东区画廊区分开来。一楼正在展示的是德国女艺术家Jutta Koether的个展“4 the Team”,作品实力可观,应该是符合纽约收藏家口味的安全之选。

加入厉蔚阁之前,Gorvy曾担任佳士得战后与当代艺术部门全球负责人。纽约佳士得夜场拍卖频频创下“天价”纪录的几场专题拍卖――比如2015年的“展望过去”――都与Gorvy所率领的团队密不可分。然而Gorvy在拍卖事业如日中天之际抽身而去,在2016年底宣布离开拍卖行、与资深艺术品经纪人多米尼克·厉为(Dominique Lévy)共同组建画廊,在国际艺术市场引起不小的震动。

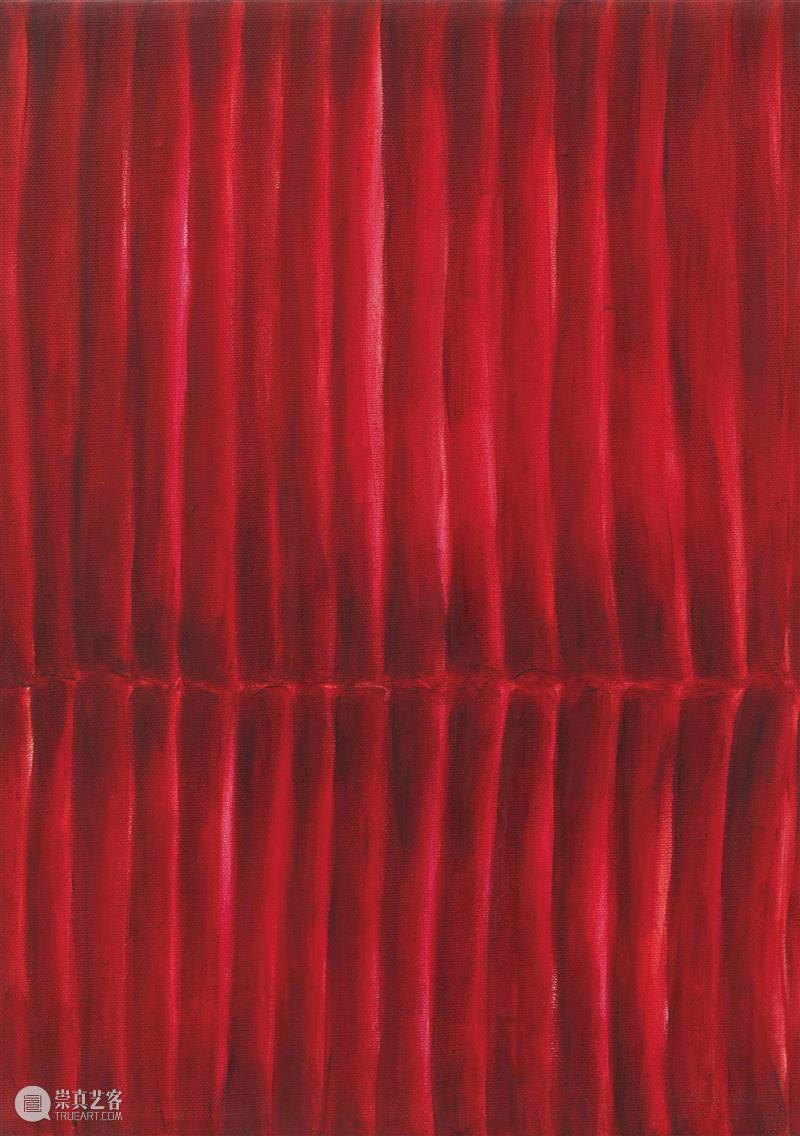

Jutta Koether, Vorhang

1988-89, Oil on canvas

15 3/4 × 11 13/16 inches (40 × 30 cm)

©Jutta Koether Courtesy Lévy Gorvy and Galerie Buchholz

也正因为两位合伙人在艺术圈的资深背景,厉蔚阁的展览充满了艺术史教科书上的名字。Gorvy加盟以后推出的第一个展览是德库宁(Willem de Kooning)与赵无极的双个展。这场得到德库宁基金会大力支持的展览,用Gorvy的话说,起到了“桥梁”的作用,让东西方观众对两位艺术大师的作品有了深刻印象。而去年在惠特尼美术馆看安迪·沃霍尔回顾展的时候,Gorvy留意到很多精彩作品因为是私人收藏而并未被纳入展览,他恰好在过去的拍卖行生涯中与许多藏家建立起良好的私交,便于借展,于是一时兴起就策划了“沃霍尔笔下的女人”(Warhol Women)专题展,佳作云集,令人刮目相看。

今年3月,在厉蔚阁香港画廊开幕的

艺术家屠宏涛绘画调查展。

Tu Hongtao, A Horse of All Things

2014-18, Oil on canvas

210 × 320 cm

©Tu Hongtao

artnow对话Brett Gorvy

artnow:

你是在哪里接受艺术教育的?又是如何进入艺术行业的?

Brett Gorvy:

首先我觉得自己非常幸运,因为我得以选择一个自己感兴趣的行业。我的父母(注:Gorvy的父亲是一位南非出生、移居伦敦的富豪金融家)一直鼓励我们几个孩子发展并追随自己的爱好,我在16岁的时候就找到了将来想要从事的职业道路。在伦敦,我一开始进的学校并不教授艺术史,但是我一直对艺术很感兴趣。我和另外几名学生一起找了老师,我们的学习是在正式课表之外的。那是我最初接触艺术,之后我进行了硕士和博士研究生的学习。我在曼彻斯特大学读本科,之后来到伦敦,当时我的研究对象是维也纳艺术家埃贡·席勒,他是我论文的主要课题。毕业后我成了一名艺术记者,很快我从自由写作者成为一名杂志专题编辑。

Tu Hongtao, The Goddess of The Luo River

2016-18, Oil on canvas

180 × 560 cm

©Tu Hongtao Courtesy上海龙美术馆

artnow:

你曾是哪家杂志的编辑?

Brett Gorvy:

是赫斯特集团旗下的《古董收藏家》(The Antique Collector)杂志。出版方希望杂志的内容转向现当代方向,我的加入就是为了这一转型。我只干了5年,其间我采访了Hugues Joffre,他当时是苏富比拍卖公司当代艺术部的主管。我的采访是关于当代雕塑的,第二天他就给了我一份工作。

artnow:

但是你拒绝了。

Brett Gorvy:

对,我拒绝了。因为当时我还是很喜欢写作,也想保留自己的声音。我(对拍卖)不感兴趣,最主要是当时我并不理解拍卖是什么。结果一年半后,他跳槽到了佳士得,又向我发出了邀请。有时候机遇之门就是在恰到好处的时候打开了,于是我加入了佳士得,但是没想到会在那儿待上23年。

artnow:

时光飞逝。

Brett Gorvy:

的确如此。我先当上了伦敦的当代艺术部主管,接下来成为20世纪艺术部主管。然后我搬到纽约,成为当代艺术部的国际主管,一切似乎水到渠成。再然后,2016年12月我与多米尼克一起组建了厉蔚阁画廊。

artnow:

最近几年似乎拍卖行与画廊之间的界限变得格外模糊了,两边人员流动频繁。比如我曾经访问过的迈克尔·芬利(Michael Findlay),他曾是佳士得印象派与现代艺术部门的主管,后来加入了纽约Acquavella画廊,他前几年招募了佳士得的亚洲区主席叶正元,2017年底叶又加入了富艺斯拍卖行(Phillips)。这还仅仅是佳士得的变动。那么你为什么决定从拍卖行转入画廊呢?这一转变最大的优势与挑战各是什么?

Brett Gorvy:

很多这样的情况都是个人的选择。有时候,拍卖行发生各种各样的事情,这些变化带来的干扰让人离职,所幸我的情况并非如此。我在佳士得工作的时候得到各方面的支持,作出离开的决定其实有一部分原因是出于年龄的自觉。当时我已经52岁了,假如选择继续在拍卖行业工作下去,今后5年仍然从事同样的工作,尽管也很有意思,但毕竟都是以成交为目的,主要职责除了完成自己的交易就是帮助其他人做成交易。假如想要换跑道,特别是如果要创业的话,需要有足够的精力和动力,而我的年龄留给我的窗口期有限,需要尽快作出决定。还有就是我在拍卖行的工作越来越接近于一名管理者,每天的时间多数用来解决内部的各种问题,而不是面对客户、艺术家和外部世界。能够了解拍卖行的运营是好事,但是我丧失了每天与艺术品和收藏家打交道的乐趣。

Chung Sang-Hwa, Work 65-2

1965, Acrylic, kaolin and oil on canvas

63 7/8 × 51 5/16 inches (162.2 × 130.3 cm)

©Chung Sang-Hwa Courtesy Lévy Gorvy, New York and Gallery Hyundai, Seoul

Photo: Elisabeth Bernstein

artnow:

厉蔚阁与其他画廊相比有什么不同呢?

Brett Gorvy:

我们与其他画廊最大的不同是我们中的大多数人都在拍卖行业受过职业训练。包括多米尼克,她做画廊的经验比我多,但是也曾在佳士得与苏富比工作过。拍卖行的操作方式与大型画廊不同,讲求的是团队合作。无论是在佳士得还是苏富比、富艺斯,都是一个团队工作的环境。而许多大画廊则设立个人(销售)职位,他们的收入一大部分来自卖画佣金,如此一来不可避免地造成每个人只关心自己的交易。某些画廊,我在此不点名,甚至特意营造一种内部竞争的氛围。这些都跟我在佳士得的经历很不一样,我们当时都是精诚合作、信息共享。如今我们在厉蔚阁的工作中也延续了这样的方式。我们不仅仅是一个团队,多米尼克和我的工作完全可以互相替代,假如我有事无法来工作,她可以顶上,反之亦然,这样的合伙人关系在艺术品行业不多见。

还有一点就是我们也鼓励与其他画廊合作。最近一则消息你看了没有,纽约的三家画廊巨头Acquavella、佩斯和高古轩强强联手,取得了金融家、收藏家唐纳德·马龙(Donald Marron)价值超过4亿美元藏品的销售代理权。这件事的意义在于,显示了画廊之间的合作威力巨大,(它们的联合)成为一个与拍卖行平行的存在,更加容易争取到像马龙遗产这样一个过去通常被拍卖行纳入彀中的大项目。这也是我和多米尼克合作的初衷:集合观念相似的人在一起合作,保持个性,同时优势互补。

artnow:

你的优势是什么?她的又是什么?

Brett Gorvy:

我们都是很执着的人(笑)。我们都是工作狂,不需要睡眠的。我显然从不睡觉。我们都是很有激情的人,都觉得自己在50岁的时候已经达成一部分人生目标,现在做的是构建一个平台,在过去的成功上更进一步。我们都热爱文学,特别是诗歌,这也体现在我们出版的展览画册上。近来拍卖行大幅削减了图录的出版,他们的说辞是为了环保。

artnow:

其实是为了削减开支,而画廊反倒在这个领域做出了贡献,比如卓纳画廊就组建了自己的出版社。

Brett Gorvy:

的确,他们有自己的书店。其实我们也有一个自己的小书店(笑)。我们都知道出版物对于一个展览的重要性。

artnow:

厉蔚阁一年前在香港开了一个新空间,能谈谈你们的亚洲战略吗?

Brett Gorvy:

拓展亚洲市场是我加入厉蔚阁后的首要任务。我入职的第一个月就成功招募了原佳士得的专家李丹青,担任我们亚洲空间的负责人。我们的经营方针是在发展的过程中轻装上阵。理想中的厉蔚阁是一个三足鼎立的局面,即期望亚洲在规模上和野心上都和伦敦、纽约两地旗鼓相当。当然目前伦敦和纽约的画廊在空间、展览与客户基础上都发展得很成熟了,香港的空间只开了一年多,还有很多工作要做,未来的趋势是三地的业务具有同样的重要性。

今年2月,在厉蔚阁伦敦空间开幕的艺术家郑相和展览现场。

Installation view

Chung Sang-Hwa: Excavations

1964-78, Lévy Gorvy, London, 2020

Photo: Stephen White

artnow:

香港在全球艺术版图上仍然处于一个非常重要的地位。但是目前前景似乎不是那么明朗。你认为香港在未来五到十年之内在全球艺术市场的位置会否有所变化?厉蔚阁打算在上海或者北京开设空间吗?

Brett Gorvy:

在亚洲哪个城市开设空间取决于我们的经营模式。虽然上海建成了西岸艺术中心,成立了自贸区,但是将艺术品带进中国大陆,不管对买家还是卖家来说,关税都是个绕不过去的障碍。所以香港目前还是我们的首选。我们的客户也并不局限在大中华地区,而是横跨整个亚洲,从新加坡到马来西亚以及印尼,因此香港作为一个国际贸易中心,仍然具有很大的优势。我们也参加了“台北当代”,以及其他亚洲城市的艺博会。

此外,亚洲在大型美术馆数量以及公众艺术教育基础上与欧美国家有一定的差距,收藏家往往从画廊获得不少信息。过去三年之内一批国际顶尖画廊进驻香港,填补了一个向公众普及艺术知识的空白,特别是H Queen's大厦的落成,形成了一个密集的社区。我们的空间虽然不在大厦内,但也是这个社区的一部分。

artnow:

可以谈谈你与亚洲藏家合作的经历吗?

Brett Gorvy:

我在佳士得工作的20多年里,曾经参与组建了香港的佳士得分部,特别是20世纪与21世纪艺术部门。亚洲藏家的特点是他们学得非常快,进步堪称神速。我们的很多客户通过画廊、社交媒体,不断学习艺术史与市场知识(年过五十的Gorvy也是一位Instagram达人),与他们合作令人非常兴奋。我有一位亚洲客户,一开始购买的艺术品价格在一二百万美元之间,很快就把预算提高到300万美元,再接下来就达到了1亿美元,这样的消费升级发生在短短的6个月之内。当然这也与客人对我们的信任分不开。

artnow:

最后一个问题,你最喜欢的纽约艺术场馆是哪里?

Brett Gorvy:

位于曼哈顿上东区的弗立克收藏(The Frick Collection),其中,贝利尼的《沙漠中的圣方济各》(St. Francis in the Desert)是我最喜欢的艺术品之一。此外纽约现代美术馆去年10月新开放的空间我也很喜欢,他们在新空间中的艺术品展陈做得非常棒!

本文原文刊登于第11期《artnow》

采访/撰文:Linlin Chen Reid

编辑:祝琳

排版设计:Rina

图片提供:厉蔚阁画廊

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享