「 导言:在“非相”展厅中有一幅《有时兜里只剩一个》(2009),是艺术家李俊记录生活物品逐渐积尘的系列影像创作之一。色调沉静柔和,吃灰的圆形平台上有圆形硬币留下的痕迹,大小虚实相对的、呼应的圆令人沉静。这幅作品从属于李俊2008年的组照《无时常》,今天将以一篇来自作家钟鸣的评论,全面解读《无时常》中的物件与灰埃的微妙关系。」

© “非相”展览,木格堂艺术空间

在我印象中,李俊的作品每次完成,在标题上,都表现出一种徘徊不定、反来复去、忧虑不决的状态,包括两组内容完全不同的《受困》,这次也不例外。我想,除了概括本身的不确定性外,还和他的性格有关,极简,因极简而准确,弱而敏锐。再者,则牵涉到摄影的难度,因为现代摄影的野心,一直在两端挣扎:欲把幻影表现为可见,或相反把可见消解为幻影。简单说,李俊趋于后者。就这点而言,《无常时》超过了《受困》。

艺术家李俊(Li Jun)

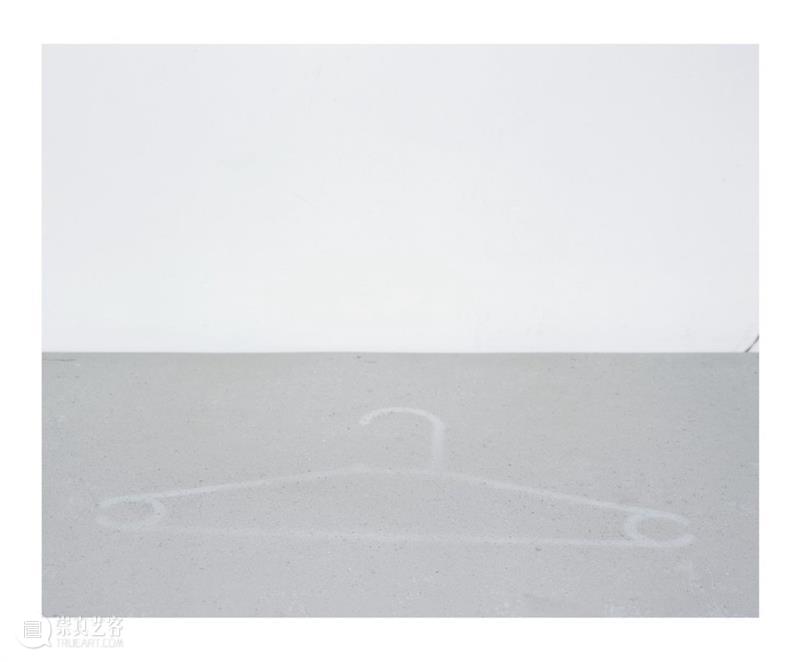

无常时,有时候兜里只剩下一个,2009,60*75cm,艺术微喷

© 木格堂艺术空间

先从标题看,“无常时”可两解:一为杜撰,“无”,即没有,缺失,“常时”,即平常之状态;二者,运用梵语“无常”,“时”只是摄影师想定义作品的时间性。“无常”本义就是时间性的问题。翻开丁福保编的《佛学词典》,温故如新:“世间一切之法,生灭迁流,刹那不住谓之无常。”也就是《六祖坛经》所言:“生死事大,无常迅速”,而天下是没有一事一物不被无常所吞没的。读到这里,摄影师的企图也就十分明显了。因为在这里,小东西、或小物具们――家庭极小的使用物,和梵界时间的极小单位刹那是吻合配对的。

© 李俊,无常时,缺席的诗人

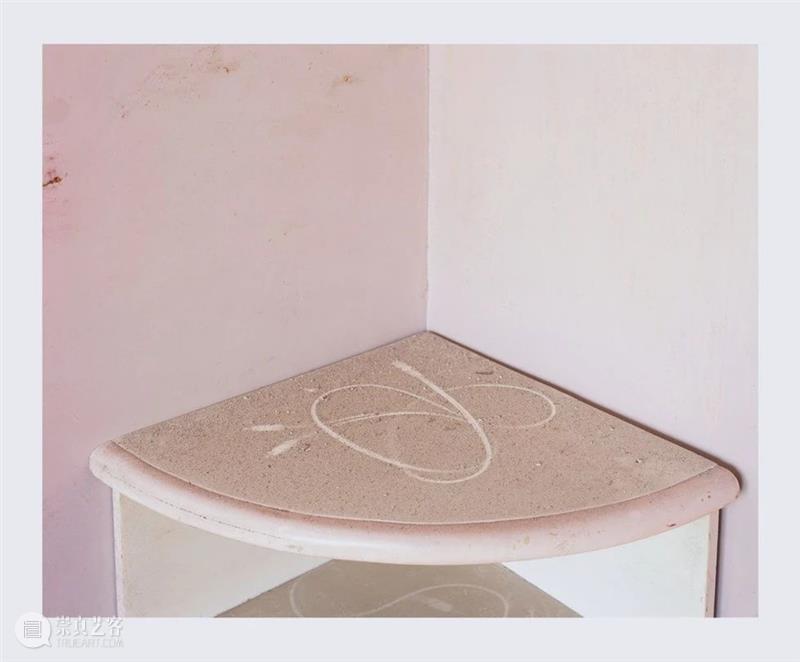

让我们再定神看看,李俊是如何来实现自己悲观想法的,其语境如何?从图式看,仍然是他一贯的单纯,这方面他的专业精神显现出来,因为这样的单纯,并非来自构图,而恰恰是更内在一点的敛神屏息,摄影的闭合排除了散漫。很像我们看电影时看到紧张的地方,不由怵惕。不过这里的画面不是动态的,而是静态的,是摄影――不同的室内物质,在积淀的尘埃中留下了自己的轮廓,非生命,但和生命相关。

生命在这里,首先是指和物具相关的握持、接触――和这些物具一样,并非所见,再者,则指物像所隐喻的空无一物,就像世俗常说的来去空空。这些观念的置换,因为出自摄影家之手,控制了色彩,光线,用灰埃造型,所以又恍若酝酿已久的阴谋。人人熟悉这阴谋,怕它发生,又不得不发生,而且经常发生。

© “非相”展览,木格堂艺术空间

这些物质,包括司空见惯的手表、拖鞋、菜刀、灯线、耳机、花瓶、剪刀、墨镜、木菜板、锅铲、啤酒瓶、碗筷、牙膏、遥控板、药丸、衣架、像框、碟子、圣经……,但这些熟食般的器物,都不是实体呈现,而是由灰尘限定的空轮廓,虚无,空洞,因为我们看不到这些具体的物质,摄影师就是不让我们看到,而只会想到,这里曾放过些东西,一些和我们皮肤、饮食、视觉发生过关系的东西。

方法我们不必探讨,但应该知道,这是摄影师用了近一年的时间,在自家封闭的室内,精心安排策划的,其过程,我们能想象出这很象行为艺术和装置艺术某种程度的结合,然后把一切抽空,去除。我们见过各种各样的锦囊妙计,但还很少看到操控灰尘的。表现痕迹的很多,但把灰尘之积累作为摄影的表现过程,由表及里,延伸其观念的外延,从而触及生命的本质,这点,摄影师准确而成功,这和不少摄影家拍了一大堆毫不相关的东西,最后安装一个大而无当的名称相去甚远。

李俊控制了灰尘,因为灰尘的厚度是基本条件,没有这个条件,就没有犹如沙雕的造型,这是“尘雕”,尘雕就意味着抽空,而不是堆积。这是灰埃文学化、宗教化的先决条件(比如《圣经》中的来于尘土,归于尘土),它预设了虚无与化和等等悲观主义的情调,清秀,微观,世俗,短暂而美丽。

就这点,在艺术史上,最能让我们亲切地回想起博依斯(Joseph Beuys)的作品,他的《马铃薯和福鲁克萨斯灰尘》就利用了灰尘的现存状态。我并不是说,李俊的作品没有新意。死亡、生命之流转,是所有艺术的常涉主题,不啻摄影。关键,我们得看具体作品所依据的环境、手段,最后完美的程度。显然,李俊不是从艺术出发,更不是那种为了艺术商业成功搞的自是欺人的文化讹诈,而是由具体语境自然生发出来的――这正是《无常时》最有价值的地方。

© 李俊,无常时,唱给上帝的歌

2008年是多事之秋。而这“多事”中最令人震骇的就是蜀地的“5·12”大地震。整个事件自始至终――甚至迄今也处于一种令人窒息的闭合状态。这样的氛围,和艺术的暴涨,不免促使摄影和图像患了饥饿症,横空盖世,犹如另一种灾难,几乎和废墟死亡步调一致。而究竟有多少图式,避免了机会主义的挟持,我们是看得见的。

身在蜀地的李俊,一直凭借单薄而微弱的身躯,盈濡而进,在真实与拟像之间,确立着自己简洁含蓄的风格,震余之后,对虚假意识和摄影的及时行乐,他不可能不“愤世嫉俗”,直诋宣传,进而超越这种蜀人的悲天悯人。遍地哀鸿,呼吁和灰尘,尖叫在那些日日夜夜中转而为图像,但那是不同的图像。

摄影师本人并不认为《无常时》是直接表现地震的,但却置于其背景之下,――至少,它的图式让我们尝试着回忆那种惊骇之后,这对大难不死者并非一种慰藉,反而是一种提醒,提醒生命之无常,时间之无常。更重要的是,这些淡彩般的照片,在褪出区域性的事件和时间后,又淡入一种更为持久的经验,――也就是文化上人人谈虎色变的“现代性”。

按马歇尔·伯曼的说法,现代性是一种人人共享的经验,一种关于时间和空间、自我和他人、生活的各种可能和危险的经验:“所谓现代性,就是发现我们自己身处一种环境之中,这种环境允许我们去历险,去获得权力、快乐和成长,去改变我们自己和世界,但与此同时它又威胁要摧毁我们拥有的一切,摧毁我们所知的一切,摧毁我们表现出来的一切”,最后一切坚固的东西都将烟消云散。

© 李俊,无常时,失效的

回头想想《无常时》丰富的语义,灰尘之扬起,不光来自于自然,也来自人为,正是这样的人为,李俊所处的城市,才被称作“尘都”,而非“成都”。当然,我们的日常生活中何止这一方面的悲观和隐忍难受。

但,更可悲的是,当我们同摄影师在如此的环境中,一块感到无所作为时,我们也就共同拥有了图像中的那种“旮旯经验”,我将其称作“局部经验”。李俊一直在用摄影探讨这种经验,非常无用,也非常必要,因为这种经验,正把更多的人拖入行将就木的独善其身。或许我们应该把“危巢之下,岂有完卵”改为:危尘之下岂有物相。

© 李俊,无常时,被剥去血肉的鱼

© 李俊,无常时,厨房里的一把菜刀

© 李俊,无常时,厨房里的一把菜刀

© 李俊,无常时, CD <open your mind>

© 李俊,无常时, CD <open your mind>

钟鸣,诗人,随笔作家。毕业于西南师范大学中文系,1978年始写现代诗,80年代始写文化随笔。1991年短诗《凤兮》获台湾《联合报》第14届新诗奖。出版随笔集有《城堡的寓言》,《畜界,人界》,3卷本《旁观者》,《涂鸦手记》等。2016年获"东荡子"诗歌奖评论奖。

更多关于“非相“展览:

了解展览详情或收藏空间展品请联系我们

Email:mugetang@foxmail.com

WX: mugetang2018

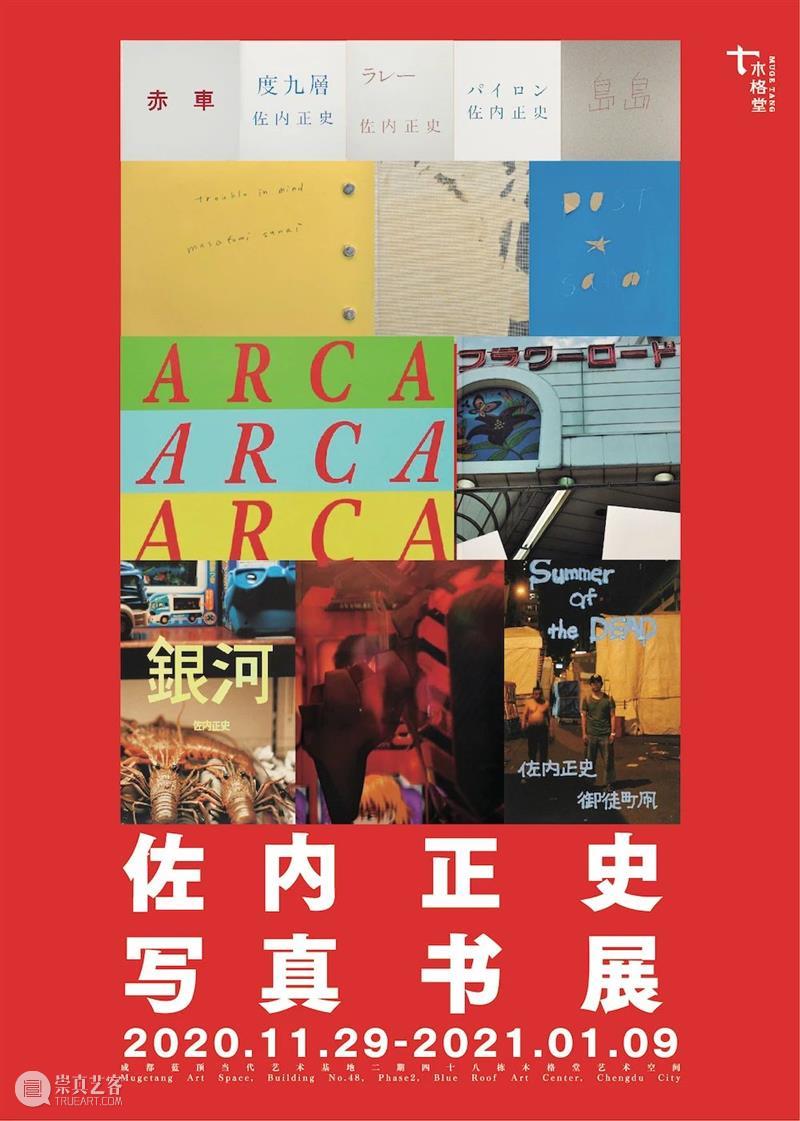

“非相”和“佐内正史写真书展”

展票

免费

开放时间

2020年11月29日-2021年1月9日

周六-周日

13:00—18:00PM

周一至周五

预约制(weixin:mugetang2018)

CONTACT US

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享