中间美术馆最新一期“中间实践”项目推出“从艺术到Yishu, 从Yishu到艺术”展览(2020.12.19-2021.3.19),回顾《Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art》(典藏国际版)共100期的出版历程,从抽象的、无所不包的“艺术”概念落实到《Yishu》杂志的观点、编辑、写作、出版等切实的工作本身,以丰富我们对艺术的认知。

2020.12.19—2021.3.19

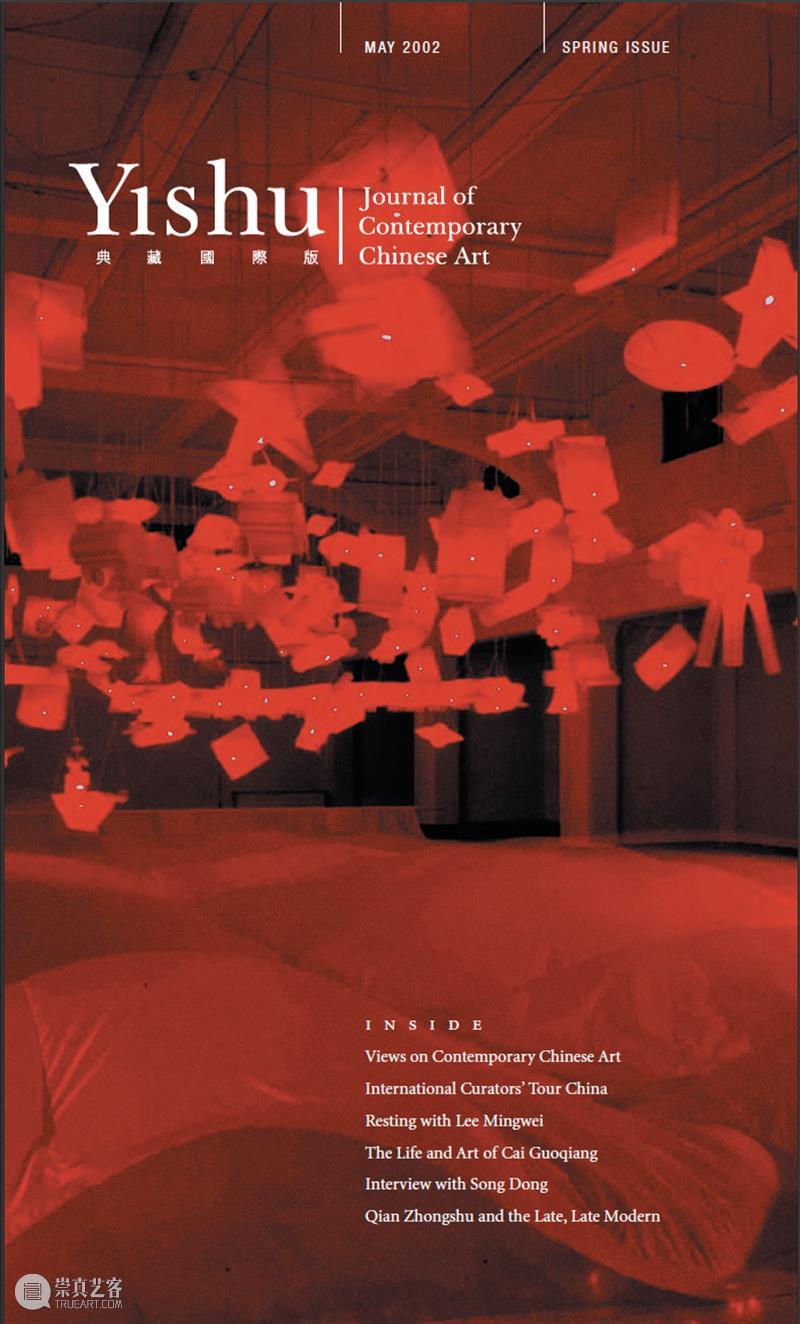

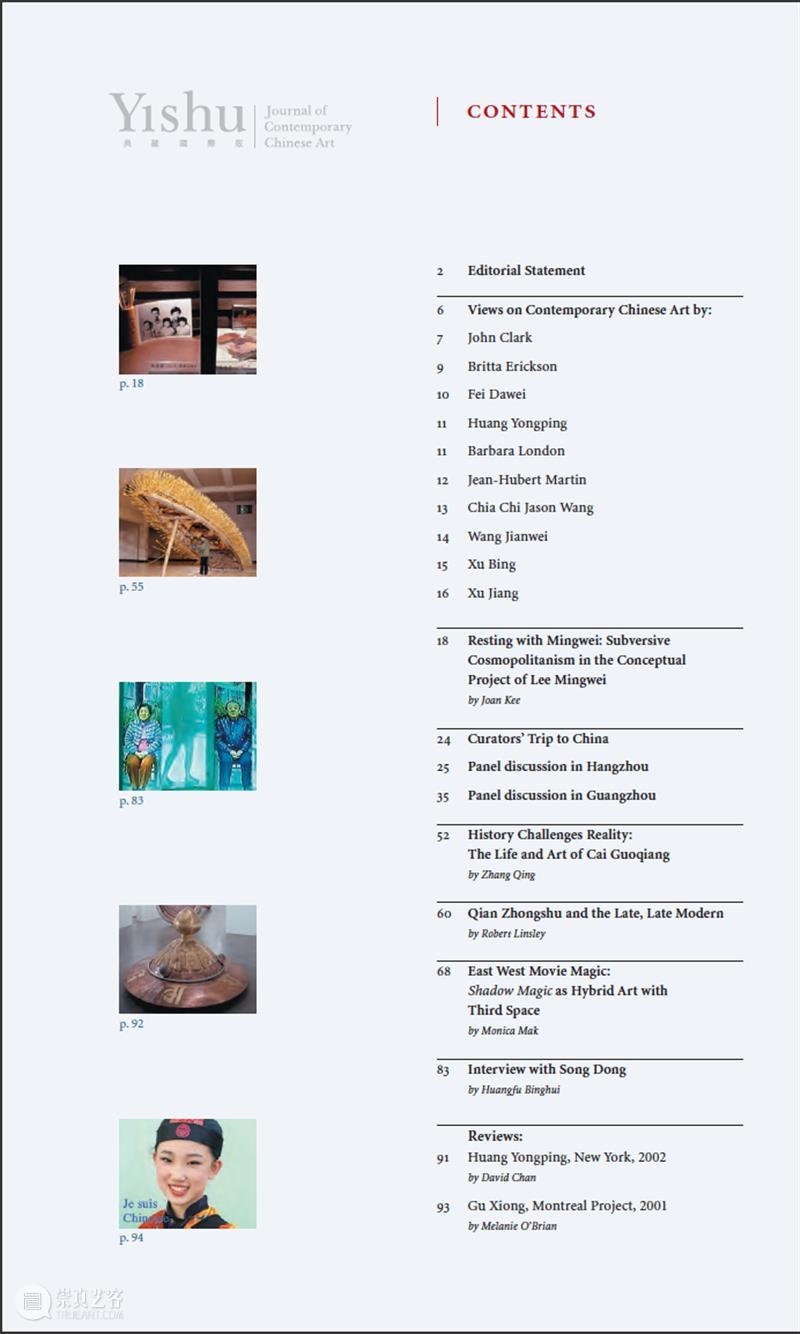

创刊2002年至2004年,加拿大华裔艺术家林荫庭(Ken Lum)担任主编。创刊号以发问的形式开篇,向国内外学者、策展人与艺术家提问“你的中国在何处?”,提问他们对中国艺术和文化现状的看法、中国的艺术和文化对他们意味着什么?以及他们对中国人在全球艺术市场和文化的参与抱有何种看法。问题回复人包括有:艺术史学家姜苦乐(John Clark),独立研究者和策展人林似竹(Britta Erickson),策展人费大为,1989年旅法艺术家黄永砅,MoMA策展人芭芭拉·伦敦(Barbara London), “大地魔术师”展览策展人让-于贝尔·马尔丹(Jean-Hubert Martin),台湾艺评人和策展人王嘉骥, 1997年参与卡塞尔文献展的艺术家汪建伟,1990年旅美艺术家徐冰,时任中国美术学院院长的艺术家许江。这一专题以及所涉及的回复人,已体现《Yishu》刊物想要打开关于中国艺术讨论的视域,并成为互动对话的平台与桥梁。我们在此翻译了林荫庭为《Yishu》创刊号写的编者按一文,以回顾他在创刊时的思考和实践动力,并观察《Yishu》杂志的自我定位。

下周末,北京时间2021年1月9日上午十点,我们将在线与林荫庭对话。他将分享他在八、九十年代多次访问中国、2000年参与组织国际策展人访之旅以及参与第三届上海双年展的经历。

《Yishu》2002年创刊号封面、目录

EDITORIAL

编者按

数千年来,中国文化知识向外扩散传播,惠及全世界。中国的思想和实践认识体系已传播到整个东亚海域,随之转变了所到之处的文化。通过著名的丝绸之路,华人的聪明才智也进入了中亚、欧洲等更广的地域。今天,从高科技产品到一次性饰品,中国再次通过商品生产崛起为全球性力量。或许,更深刻的是,中国在艺术的贡献在全世界得到认可,特别是电影和视觉艺术领域。

中国的一系列发明创造极大塑造了世界历史的进程,这些发明的影响至今犹在。中国的创造力在塑造现代性情境的过程中也发挥了不可或缺的作用。西方现代主义本身,即欧洲对存在论、本体论和世界观的意识形态,就包括中国在内的许多非西方思想的大集合。从辛克莱·刘易斯(Sinclair Lewis)到伏尔泰(Voltaire),从法国中式风格到英国的茶饮,从埃兹拉·庞德(Ezra Pound)对儒家思想的感知到马克·托比(Mark Tobey)的画作,中华性作为一种思想、一种观点和一种存在方式持续地影响着现代主义的定义。

与中国对世界文化的贡献同等重要的,是中国的文化构成,包括中国传统文化在内,都长期在与其他民族和文化的接触中被形塑。举一个明显的例子,佛教在汉高祖明帝统治期间从印度引入中国。关于佛教应指出三点。首先,随着佛教进入中国,道教将佛教视为对其地位的挑战,道教同时转变也挪用佛教。例如,道教囊括了许多有印度背景的佛教思想,包括转世说。第二,佛教进入中国并不是一个完全被动的过程,但有时其信徒会遭到暴力迫害。第三点,也是最重要的一点,佛教只是中华文明发展过程中众多重要而持久的跨文化交流的标志中的一个。

从16世纪开始,欧洲传教士开始宣称他们是中国南海区域宣教前哨中的重要代表,这一时期中国与西方的许多国家交往颇具骇人的本色。中国对西方既憎且惧,又钦佩并效仿的复杂情绪,建构且贯穿了自工业革命以来中国对欧洲大陆的观感。在西方文明的视角下,整个中国社会,亦包括其文化、政治和科学的运作系统,都受到了严重动摇,且常受到西方排斥和嘲笑的眼光。

1840年鸦片战争标志着西方帝国主义之下一段屈辱时代的开端。尽管中国对自古以来在文化和科学成就的自满情绪加剧了这种屈辱,但1840年的影响具有决定性,让中国暴露在一个由西方主导的全球经济和政治新局面之下。1840年既是中国如梦初醒,同时也将她唤入了另一场噩梦,一场越来越以西方意愿至上、把世界作为一个可塑人造物的噩梦。正如爱德华·赛义德(Edward Said)在《东方主义》中论,基于将西方自身树立为独一的文化标杆,西方越加自视为唯一有资格的文化体。通过将欧洲文明定义为相对于一个构建出来的东方主义,由对“东方他者”进行诊断分析,从而获得欧洲凌驾于其上的权力。随着鸦片战争的发起,所带来的埋藏在司法和贸易等领域的话术陷阱,对中国带来了前所未有的苦恼。

我多次访问中国,经常感觉中国与西方现代性的对抗导致了中国与其他国家截然不同的现代性。我们不应该简单地接受中国与世界其他地区的差异,而是应该将它问题化。不应将差异绝对化、把差异的权威性固定下来固定在权威上,以至于偏离忽略中国与非洲,亚洲其他地区和非欧美洲文化之间更大的共同点。那共同点是什么?它是历史和文化领域与西方叙事的首要地位有着共同的问题关系。特别是坚持将中国与世界贫困地区区分开来,就是将中国的自治权从西方带入历史本身。这样做却忽略了一个事实,即世界上许多地方都经历了与西方帝国历史的共同的关系,尽管有所不同。在这方面,中国在1960年代与许多世界多个前殖民地的人民,特别是与非洲人民的交往,才是真正循序渐进、目标明确的中国视野标杆。为什么要基于中国和非洲在殖民地数量上和程度上的差异,将中国与前殖民地比如非洲的人民区分开?看来,通常是非西方世界维护着西方的守护神,但这也是赛义德的东方主义意识形态中的主要特征之一。

殖民主义的历史现象在世界许多地方投下了沉痛的阴影;它在被侵占的世界大部分地区引发了不同形式的重大影响。重要且不可忽视的是,后殖民主义理论已经在受西方帝国主义侵略的所有社会中产生。从这个角度来看,中国不仅与非洲、亚洲和美洲的许多国家有很多共同点,还与来自西方国家自身领土内的受种族主义和压迫的少数民族和散居人口有共通之处。因此,“西方”委实是无处可寻又无处不在。

“自从中国开始参与西方艺术界以来,被掩盖和抑制的是什么?”教授兼作家萨拉特·马哈拉杰(Sarat Maharaj)在2000年访华期间向中国艺术家和学者提问。许多中国学者在在情理之中的回应是,在被认为是国际当代艺术的巨石之下,中国文化的本地声音已荡然无存。这样的回应值得深入的研究,更重要的是要理解为什么1980年代在现今代表了当代中国艺术叙事的重要起点。换句话说,在1970年代末发生了什么事情,导致如此多艺术实践的爆发?这些艺术品似乎在1980年代初突然冒出来,我们如何才能理解如此多艺术品的历史和文化过程?若想着手探究,1960和1970年代,即所谓的“文革”时期,可以提供宝贵的见解。

据报道,在第二次鸦片战争期间下令洗劫焚毁颐和园的英国司令埃尔金勋爵(Lord Elgin)对这座宏伟建筑的践踏曾一时感到遗憾。这只是当时投射到中国的坚不可摧的西方形象的一个小裂缝。在第一次鸦片战争来临前,英国船长查尔斯·埃利奥特(Charles Elliot)在国民公告中指出英商走私鸦片对常规贸易的危害,并“正在迅速玷玷污英国的形象”。他的说辞后引发了英国民愤。这是另一个裂缝。自19世纪那些可鄙的日子以来,一个个裂缝延伸成裂痕,许多裂痕连成裂谷,把被称作“西方”的这个集合体侵蚀得千疮百孔。

西方艺术的现代主义叙事的确是由在资本市场中艺术实践的矛盾的条件下所推动的。不仅对中国艺术家来说有必要谨慎地面对市场,对于非中国艺术家也是如此。另一个担忧是,世界上许多集体身份和传统文化可能会在统一美感的名义下被连根拔起。但这并不一定意味着本土资源对这种均质化现象毫无抵抗力。

如今,文化交流所带的革命性的生产力和破坏力都是包括中国身份在内的混合身份的承载者。正如霍米·巴巴(Homi Bhabha)在《文化的定位》中所论述,“即使在我们以实例历史事件来证实文化的混杂性之前,声称文化具有独立的原创性和纯粹性的说法也是站不住脚的”。

里吉斯·德布雷(Regis Debray)在其所著的反映1968年5月在法国所发生的事件的《对十周年庆典和仪式的适度贡献》一书中提出,包括朱莉娅·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)和让·吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)在内的法国艺术家和知识分子对中国文化的误读。德布雷批评法国人对毛泽东的迷恋犹如冒险家的痴迷,“所有现代的哥伦布们都认为,继戈达尔后,他们在巴黎发现了中国,而实际上他们正在登陆加利福尼亚。” 文化误读会不会也是中西双向的?是不是双方对所谓相互“基本了解”的结论做得太早了呢?

随着艺术界越来越多吸取来自世界各地的不同群体与另类的声音与观点,“另类”(alterity)已不再仅仅是一个市场上实体化当代艺术世界中的泛用性词汇适应性术语。若作此设想,则是拒绝了这样的可能性:一个各社群间能真实对话并相互影响的艺术圈。

只要文化多样性的提倡者继续对任何文化交流的概念保有权威姿态,对文化差异的真正开放态度便不可能萌发。只有当文化固定性和国家主义的思想主张被摒弃后,各传统和行为方式的相互检视才能成为可能,基于相互承认彼此正当地位的民主互动式对话方能展开。除非上述主张被质疑,否则“中国”和“西方”仍将是彼此陌生的图腾式词语。正如历史一再昭示,异国情调不过是一个充满矛盾和悲剧的词汇。

通过这篇介绍,《Yishu》正式出版。我谨代表《Yishu》理事会和团队向您表示欢迎。《Yishu》以向英语世界推介有关中国艺术的话语,生产并引领有关中国艺术的话语为志。在全球化和日益文化多元主义的背景下,《Yishu》是一个严肃讨论中国艺术的平台。《Yishu: Journal of Contemporary Chinese Art》为季刊。发行人是简秀枝,她也是台湾台北的《艺术典藏》杂志的发行人。《Yishu》策划人是郑胜天,曾任杭州中国美术学院教授。编辑团队为加拿大艺术家、加拿大温哥华英属哥伦比亚大学艺术系教授林荫庭(Ken Lum);加拿大英属哥伦比亚大学亚洲研究研究生顾珠妮(Julie Grundvig);加拿大英属哥伦比亚大学视觉研究研究生帕洛马·坎贝尔(Paloma Campbell)。

林荫庭

编辑

Ken Lum

Yishu 2000 Issue 1

Editorial

我们把阅读台上方这面较为空旷的墙面作为“工作台”,意在把展示和研究的动态过程在空间中公开。接下来的三个月中,我们与Yishu杂志编辑部的对谈和交流以及对杂志及其周边的观察和写作,会在网络平台上发布的同时,也逐渐在展览实体空间呈现。

“工作台”的进程:

翻译:岑嘉伟 (志愿者)

编辑、校对:刘语丝、黄文珑

文字排版:刘语丝

展览摄影:房永法

视觉设计:Onion

正在展出:

欢迎订阅 YouTube 线上讲座回放

Subscribe to Our Online Talks Replay

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享