观看的方法:美术馆和博物馆的技术

吉莉恩·罗斯 著,肖伟胜 译

选自《观看的方法:如何解读视觉材料(原书第3版)》,

重庆大学出版社,2017年

原题为“美术馆和博物馆的技术”,选文有删改

9.1节定义体制性技术,它是一些实用性的技巧,用来阐释权力/知识的一种特殊形式:它们是“实现意义的技术”(Haraway,1989:35)。福柯称它们是一组一组零散且殊异的碎片,而本节将列举出一部分的碎片,看看它们在博物馆和美术馆中如何作用。第二种话语分析所提出的问题同样是:从技术生产了什么的角度看来,技术有什么效果;班尼(1998)坚持要用仔细的、对历史敏锐的经验证据来回答这个问题。机构中的公开展示地点乃是问题的焦点所在,此处论及的关于博物馆和美术馆的研究概莫能外。

1.展示的技术

关于博物馆和美术馆如何展示影像和物品,9.3节触碰到的都只是较宏观的面向:如何把建筑物区分成博物馆和美术馆、如何标示所有的房间,而这又如何为展品和画作分类。本节将聚焦在细部的展示展览技术上。研究者通常实际参访博物馆和美术馆,或借由历史文件,来取得所需资料。

在博物馆里可以看到以下几种展示的技术(technologies of display)(Lidchi,1997:172) :

· 展示柜,装设在墙上或桌上;

· 公开展示,没有任何防护罩;

· 重建,应该要像活生生的场景。哈拉维(1989)和卢克(2002)在讨论AMNH里的实景模型就是一种特别的重建;

· 仿真物:博物馆为了补齐搜集缺漏而造出来的展品。

这些展示技术造成的效果差异颇大;究竟效果如何则取决于它们和其他技术交互作用的情形,尤其是书写的文本。举例来说,李奇(1997:173)认为博物馆里的场景重建,多半会把日常的器物摆凑在一起,从中可见平常使用器物的方式。因此,场景重建中必须出现“真的”器物以及“真确”(accurate) 的器物组合, 如此一来展示才会逼真;不过李奇也指出,前提是观者得先相信展出所依据的人类学知识是真确的,重建才能发挥效果。另一方面,玻璃展示柜之所以生产出真知(truth) , 无关乎展出是否真确地再现场景, 同时这种真确性又是让人一目了然的;有关系的乃是博物馆的分类系统。一旦把器物放在柜子里,它就摆脱了场景重建所试图唤出的那个日常生活情境,而落入博物馆的分类模式中。尽管如此(再考虑到博物馆这个组织的真理范型)发生在观者身上的还是一个真理的效果:只不过这次是一个分析的真理,而非再现的真理。

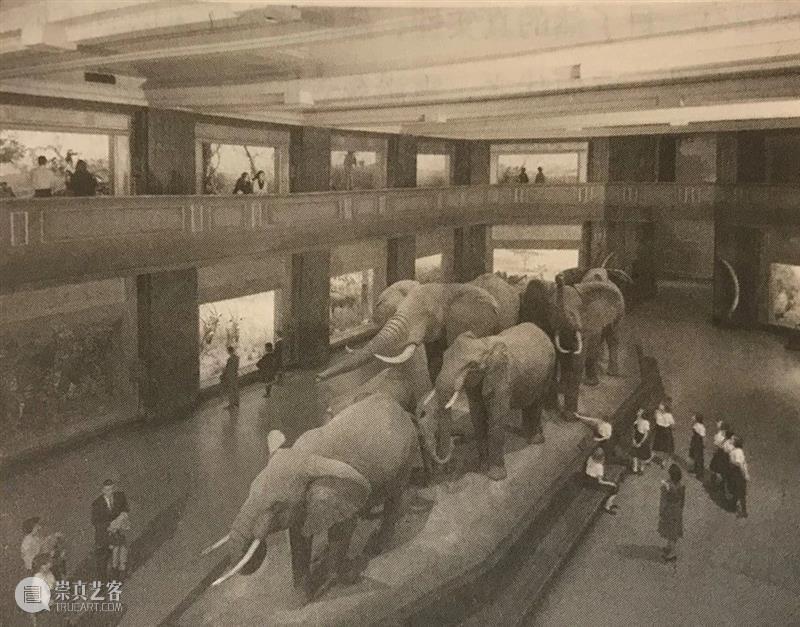

所有讨论AMNH的人都费劲研究, 充塞在许多博物馆房间里的动物和人的实景模型“栩栩如生”的展示,看看什么样的社会意义借此生产出来(图9.6,见下)。这些讨论通常以展示的空间组织(spatial organisation) 所发生的效果为焦点:不同的物件位置彼此有怎样的关系。哈拉维指出,展示非洲哺乳动物的实景模型里,绘制出的自然栖息地映衬着大型填充标本:

大多数的标本群都只有几只动物,通常有一只庞大而警醒的雄性,一两只雌性,以及一只幼崽……这些标本群静静、安详地立在光线之下……功能上的自然区分把各个标本群形塑成社群…这些栖息的群体……呈现了平和而又有阶级的社群和家庭。性别的功能分殊——包括天生身体上的以及社会的性别劳动分工——是无处不在、无可置疑并且正确的,但却不易察觉。(1989:30)

所以她说父权制也就如此理所当然。巴尔(1996:40-2)观察AMNH的非洲民族厅(Hall of African Peoples) 里的一个玻璃展示柜:从标题上就可以知道里面陈列的物品呈现出基督教和非洲本土宗教的混杂状态。然而巴尔却说,这个展示柜中最醒目的却是中央一尊大型的圣母子雕像:于是“我对这展览的整体印象就是它强调的是基督教”(Bal, 1996:42) 。

雷诺兹(1995) 讨论AMNH里的菲利斯·瓦堡人与自然厅(Felix Warburg Man and Nature Hall) :这个在1951年启用的厅可以用来详细探讨一种特殊展示所召邀的观看方式。哈拉维(1989)的讨论中,实景模型有一目了然的真实性;然而这个厅里的各个展示却否定了实景模型的真实性。取而代之,雷诺兹告诉读者:视觉上和空间上破碎的、幻觉似的风景可以把观者拉进来仔细地观察各个组成部分。雷诺兹(1995:99)说,这种“借由把幻觉的精巧设计放到前景”的效果,乃是要将“观者的眼睛转变成放大镜、显微镜或解剖刀,得以揭露自然世界不可见的运作,之前人们对它可能熟悉,但却只有粗浅的了解”。这就与1907年建立起的鲸鱼模型所激发的那种令人敬畏的凝视眼光非常不同, 因而1969年这具鲸鱼模型退出了展览, 并于四年后被毁掉(Rossi,2010)。因而这些展示的空间组织仍然创造出真实,不过这种真实是特定历史性的,与哈拉维(1989)和巴尔(1996)所描述的20世纪晚期的大不相同。

就美术馆而言,可以思考看看影像如何被裱框和悬挂。现在几乎都是把画沿着房间的四面墙挂成一排,让观者一幅接着一幅,依顺序观看。意思是,它们被当成个别的影像悬挂起来。这是20世纪采用的方式(Celant,1996;Waterfield,1991) ;在19世纪则经常是用画把美术馆的墙从地到顶包覆起来。这种转变与越来越细致的分类模式以及艺术概念的变动相关。艺术的话语可用来沉思普遍的真理,这在9.3节有过描述(也可见4.3.6节),这话语在20世纪广泛流传,也改变了悬挂的方式。当画作一幅接着一幅挂在墙上,我们就有可能把每一件都当成艺术品来沉思冥想。这对观者也会造成影响:鼓励他们在观看时思考(Duncan,1995)。这种悬挂方式搭配美术馆的布局,又更增强了这种效果。让-弗朗索瓦·利奥塔认为展览中的观者:

观者是眼睛。他观看的方式(不光指他看到的展出品,也包括他看到的展出场所)理应受“合法建构”(legitimate construction)的原则支配;这原则在欧洲文艺复兴时期确立:几何学的支配权胜过了知觉空间。(Lyotard,1996:167)

因而可以说,这种悬挂的技术让影像和观者都成为个体:观者是沉思的眼睛,绘画则是沉思的对象。

2.诠释的文本和视觉技术

这些展示的效果总是和其他技术一起作用,特别是书写的或视觉的技术,我们必须考虑一些文本的技术,而在诠释它们的时候可以用第8章介绍的第一种话语分析工具。

· 标签和说明(labels and captions) 。这些是生产出物品和影像的关键。举例来说,美术馆的画作通常有一段包含了作者姓名的说明;它几乎也都有完成的日期、名称,以及创作用的材质。这些看起来似乎没有大碍的信息,却让某些种类的信息比其他的更为优先。特别是它把作者当成画作最重要的面向,这点和4.3.6节所探讨的艺术与天才概念相符:不过我也在第2章中煞费苦心地讲述影像的许多其他面向会比创作更为重要。在博物馆中,标签也具有类似的效果:它们让展示物品的某些面向比其他的显得更为重要。巴尔(1991:32) 认为AMNH中的标签和说明几乎都用了一种现实主义的修辞(rhetoric of realism) ——“现实主义生动地描述了世界,使得人们没有注意到其中所省略的,并持续忽略某些东西,也让被压抑的部分不被看到”——这使得参观者很难去质疑里面所提供的知识。

· 看板(panels) 。美术馆和博物馆的展览室里都有大幅的文字展示看板。这些通常提供展览物品或影像较广的脉络。李奇(Lidchi,1997)谈论展览时说,展出中呈现的惯行都在看板中一目了然。看板的诠释比标签和说明更为明确。

· 展品目录(catalogues) 。多数大型的展览, 美术馆和博物馆都印制展品目录出售。这也是诠释技术的一部分。它们就像标签、说明和展示看板一样,只不过传达了一种相当特殊的知识。

视觉的技术也能形塑博物馆或美术馆发挥的效果。博物馆通常会在看板或展品目录里放进照片,好让大家看到展品“真实的”用途是什么;或者也以使用中的展品(或类似的东西)的照片来表明它的真实性(authenticity) 。美术馆较少在看板中放照片,不过在展品目录中却常有,同样是当成貌似完整的影像记录。

第8章的话语分析方法,都可以用来检验这些视觉和文本的技术。细读它们的关键主题、对真理的主张、复杂性和保持沉默的地方。

3.布局的技术

第3节已大致谈到了博物馆和美术馆空间的整体布局。这里则要探讨比较小规模的空间和视觉效果。

首先谈个别展间的布局(layout) 。如同凯文·赫瑟林顿(Hetherington,1997:215) 所说, “博物馆像分类机器一样,必须利用空间效果的分布(distribution)来处理异质性”。因而不光是展览和建筑物的空间组织重要,展间的空间亦如是。哈拉维(1989)讨论AMNH的埃克里非洲厅(图9.6) 时, 就用以下的类比来描述里面空间组织的效果:

这个厅很暗,展示柜沿着广大空间的边缘排列,是唯一的光源。厅的中央是栩栩如生的象群,让人有那么一刻幻想,感觉它们马上要动起来,攻击不请自来的游客闯入。象群仿佛是大教堂中心崇高的圣坛。当人越是觉察到大厅两侧的实景模型,以及其上方的开阔看台,他们的这种印象就越强烈。这些从内部照明的实景模型里,有细致而生动的大型非洲哺乳动物——对那些赞助此观看经验的纽约富裕猎人来说是个游戏……实景模型像是教堂里次要的祭坛、舞台、自然质朴的花园,或者是家庭中的火炉边……最重要的是,每个实景模型都在诉说真的状况,以邀请参观者分享新知识。每个实景模型都提供一幅视象(vision),也都是通向知识的窗口。(Haraway,1989:29)

哈拉维在这里思考了展间内各种元素建立起来的关系,并著述以传达元素组合所发生的效果。她强调这个厅里面包括空间组织和效果上的协调一致。另一方面,赫瑟林顿(1997)却提醒我们,博物馆和美术馆内的空间可能并不协调,就像某些展品可能破坏博物馆和美术馆空间布局的对称和简明。

博物馆和美术馆等空间给参观者立下的首要规则几乎普世皆然:不得触碰展品。这点透过以下方式执行:展品置放在玻璃柜里、画作前搭着绳索、警卫监视着访客。对此,福柯式的疑问一定又是:如此一来生产出什么样的主体性?显而易见,生产出的参观者(又是)只看而不碰触。

也可以用特定的方式来装潢展间,以发挥特定的效果。在展出现代艺术或是摄影的美术馆里,墙壁通常漆成白色,而座椅既时髦又极简。“二战”后这种展示的作法变得稀松平常,邓肯(Duncan,1993) 说促成这现象的是纽约现代美术馆(Museum of Modern Art in New York) ,因为它坚持要用这种方式来呈现战后抽象表现主义的美国艺术巡回展。(邓肯把这个展览放在冷战期间,美国试图对文化进行宰制的脉络中。)布菜恩·欧多赫堤(O’ Doherty,1996:321-2) 认为这种展示模式的效果是:“这种新的、被极度崇拜的、广泛的、同质的空间,轻易地流进美术馆的每个角落。除了‘艺术’之外的妨碍都被排除……空荡荡的美术现在被我们称为心灵的弹性空间填满。”欧多赫堤也认为,素白美术馆空间的极简风格,也把艺术品塑造成沉思冥想的对象,要杜绝其他任何让人分心的事物;它也把这类美术馆的参观者塑造成眼睛似的,除了观看便不受任何思虑妨碍(亦参看Grunenberg,1999) 。

接下来的问题是,博物馆或美术馆的每个展间如何与其他展间相连。就拿美术馆来说,画作分群依照时期和(通常是国家的)门派悬挂在不同展间里:其作用乃是让这些时期、门派和国家的区分看起来像是自然而然的,并且制造出画作从中世纪演进到目前为止的叙述(巴尔论历史中的艺术生产,亦参看Bann,1998)。夏洛特·科隆克(Klonk,2009)对自1800年到2000年的现代艺术馆的内部布局作了详细的说明。她追溯了当今认为理所当然的美术馆空间(欧多赫堤称之为白立方画廊。尽管科隆克对这一说法进行了批评,参看Klonk,2009:218)的衍生直到1930年代纽约现代美术馆,这个美术馆是受1920年代的德国设计的启发而创立。科隆克(2009:14)认为,这种风格让艺术馆“成为从一个精妙、光亮且宽敞的素白展间到另一个展间的系列通道”,即便是地处迥异且建筑外形非常不同的美术馆都展现出这种相似的风格。当代艺术馆展示新媒介艺术也未挑战这种布局,科隆克接着说到,只是关闭了灯光而制造出一系列黑盒子(black boxes) 。

4.建筑技术

关心博物馆和美术馆的建筑形式,怎么阐释种种文化、艺术和科学的话语,也是一件相当重要的事。比如许多19世纪的博物馆和美术馆都有弘大的门面(facades) 和门廊(entrance halls) , 它们令人兴奋,这种感觉也出现在你了解里面详述的文化和科学时。图9.4(见上)展示了AMNH的外, 哈拉维认为它的设计有以下效果:

这个纪念馆的门面……是古典形式的,它有四根爱奥尼亚式(Ionic,指柱头有涡旋雕刻物者) 廊柱,各54尺高,顶端有伟大探险家布恩(Boone) 、奥杜邦(Audubon) 、路易斯(Lewis) 和克拉克(Clark) 的雕像。像钱币的美国标志浮雕和自由钟(Liberty Bell) 都刻在平版饰上。真理、知识、远见这三个字以及给罗斯福的献词:“伟大的领袖,用精力和先辈不屈不挠的信念带领年轻的美国,捍卫人民的权利,热爱自然、生命和人性中最美好的一面并矢志保存”。横跨着铭刻在平板饰顶端。年轻、父爱、英雄般护卫民主, 以及深系自然的情感:这些都是一望便知的主题。(Haraway, 1989:27)

5.展示后方的空间

博物馆和美术馆的权力/知识透过一些空间运作,而展间只是其中一部分。其他还有销售部和档案馆、实验室和图书馆、办公室和服务区。如霍珀-格林赫尔(1992:7)所说,这些空间并未对公众开放(虽然研究者通常能设法进入),因为它们是博物馆和美术馆生产知识的地方。博物馆中的专业人员,像馆长、修复员、设计师和主管们就在这些地方工作;他们在这些地方实施分类计划,架构出公开的展示区域。因此:

差异(被)区分出来……无所不知的主体、生产和消费知识的人、专家和门外汉……在公立博物馆里,生产的主体在博物馆中的隐蔽处“工作”,而消费的主体则在公开的空间“工作”。这个机构内的关系受到扭曲,独享博物馆不可见的、生产性的“运作”,也包括编纂展品目录、收藏品和陈设生产出知识的方式。(Hooper- Greenhill,1992:190)

然而,福柯式的研究对于博物馆和美术馆中的这类空间,以及所属的技术并不大关注。事实上,巴尔(1996:16)也认为,在这些空间工作的馆长和其他人员都“只是一长串主体中的一小段”,因此根本无须费力研究。班尼(1998)对此持怀疑,而我也认为这种疏忽相当奇怪。不过像巴尔(1996)和赫瑟林顿(1997)这些作者,虽乐于探究博物馆和美术馆的展示空间是否存在话语的矛盾,却对一些可能更具颠覆性的矛盾,似乎不那么感兴趣;这些矛盾指的是在后台运作的、让机构的真理范型成为可操作的惯行。假如真像班尼(1998:239)所说的,有“现代博物馆发展中的内在矛盾”,则必须对其进行研究,而矛盾在这些隐蔽的地方恐怕能看得最清楚。莎伦·麦克唐纳(Macdonald,2002) 对伦敦科学博物馆的食品展览会的研究正表明了这一点,正如她所看到的,关于哪些食品该出展、用什么样的方式展出,以及背后的缘由又是什么等问题引发了策展人员间热烈的争论。

相关文章

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享