艺术家工作坊:陈萧伊—— 影像创作研究与实践

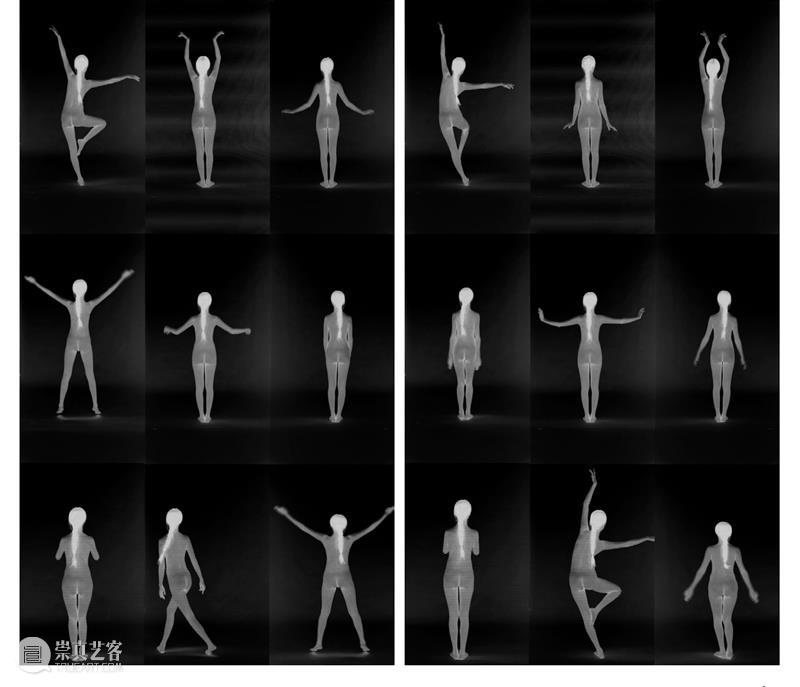

© 陈萧伊,截帧,Living on fragile ice, breathing only

4 mins 53 sec,single channel video,2020

Workshop

▽

「影像创作研究与实践」

将于1月25日-31日开课

课程答疑

尽管自身创作与具体的教学是不同的路径,不过实践中的经验给予了我一系列针对研究和梳理的方法,而这部分在我对学员的教学中是很重要的,同时这样的背景也会让我对学员的整体状态与阶段有一些判断,并在教学期间地去分享适合的案例与理论,根据各自的方案有针对性的指导。因为在我这里,做出一个作品在课程中不是最重要,关键是能掌握到从思考到研究,再去实践的方法,而不同的学员都会慢慢形成一套自己的体系。

© 陈萧伊,A brunch of fire:Mrs. Dalloway said

© 陈萧伊,A brunch of fire:Mrs. Dalloway said 2.你的教学理念是什么?你觉得艺术教育的重要性为何?

引导吧。我时常开玩笑跟学员说,自己更像一个医生或者分析师的角色,在几个月的时间中,帮助学员发现并分析自身,再把这期间的所得整合起来,看看未来可以去到哪里。

“艺术”是非常宽广的,也并不一定局限在做作品当中,但对于事物的转换与思考,是可以从中受益许久的,这是我们作为人类都具有的感知力,而我能做的,就是引导学员以他们自身适用的方式去锻造。

目前,接触到的学员都是在创作最初期的阶段,需要整合和梳理的地方有许多,所以我以“引导”出发,希望他们对各自所关心的创作母体,是像种子一样埋下,埋在最恰当的地方。不着急,不走捷径,也不投机,不只为了此刻做出作品而创作,更是从内部挖掘并生长的过程,因为创作在每一刻都与创作者的时间与生命体验息息相关,是持续一生的事情。因而会在将来更漫长的时间中,在不停歇的创作里,在经历困惑与挫败中坚持,再次去辨认自己,并感受到”回馈“。对我来说,艺术为个体带来的认知,是可以对所处的周遭世界有一种不同的”选择“与”看见“。

© 陈萧伊,Svayambhuv #2,80x120cm,艺术微喷,2020

3.你之前所指导的作品集工作坊学员作品通常都涉及了多种媒介和丰富的呈现形式,请问是如何指导或建议的呢,能具体谈谈吗?

都会根据学员自己的情况来,因为每个人的基础和所擅长的部分都非常不同,同时,在这个阶段,其实他们自身也不了解自己最能掌控与发展的媒介,所以都会鼓励多去尝试不同的表现形式。例如,去年的一位白同学,她自身是在设计行业工作了许多年,因此基础是不错的,但她缺乏的是具体创作的方法和对自身的整合,因此在课程开始时,我会让她多去观察自己在生活中的状态与无意识的行动,尝试做一些创作的练习,后来梳理练习作品的过程中,她也发现自身对于物体的瞬间性与不同属性物体之间的关系很关注,随之项目就逐渐成形。后面她继续深入创作,尝试通过更多种媒介例如影像和雕塑的方式创作,作品的内核也更聚焦在一起,同时更清楚自己创作的脉络和可以前进的方向。

4.当学员在创作中遇到瓶颈时,你一般会如何来引导他们?

创作是循序渐进的过程,要找到比较确切的创作方向,对学员来说就是这个阶段最难的事情了,不过一旦在这部分有所突破,实践到后面的路程,就会逐渐顺利起来。真正”瓶颈“的难题或许是他们在创作的阶段性变化中才会遭遇。所以,以我的经验来看,我不太要求学员在一开始就有非常确切的计划,而希望在课程的第一阶段(理论课)为主的时期里去”神游“,要求他们以不同于往日的方式去观察自身和万物,观察自身对于创作欲的内在驱动力是从何而来,去把脑海中的虚影变为有物质性的实体,我们再来讨论时学员们就会有所判断,随之一些东西就会在这样的过程中逐渐显影。人对事物的理解是不可言喻的事情,就像回想学生时代,不太可能知道是怎么样就背下了化学元素周期表,如何学会使用函数去理解了图形,又如何通过汉语去通达了另一种语言,学习创作本质上和这些都是一回事,是相通的。

© 王同学,Body Shaping Plan

© 李同学,Wild Leek:How to Forget Hüree

5.此次创作课程是如何规划的?希望达到什么样的教学目标?

创作课程还是以研究与实践为主,前期理论课的目的也是为了启发学员更能发现自身最关心的事,在研究的同时构思项目的方案并逐渐成形。随着实践课程的内容开展,会鼓励学生找到自己的创作方向,并在这个过程中了解到包括作品制作、呈现以及展览的相关细节和技巧,并逐渐构建起属于自己的创作方法,以一种更整体的思维来思考和实践。同时由展览的呈现来结束课程,这部分也会让学员体验到创作在另一层面的东西。

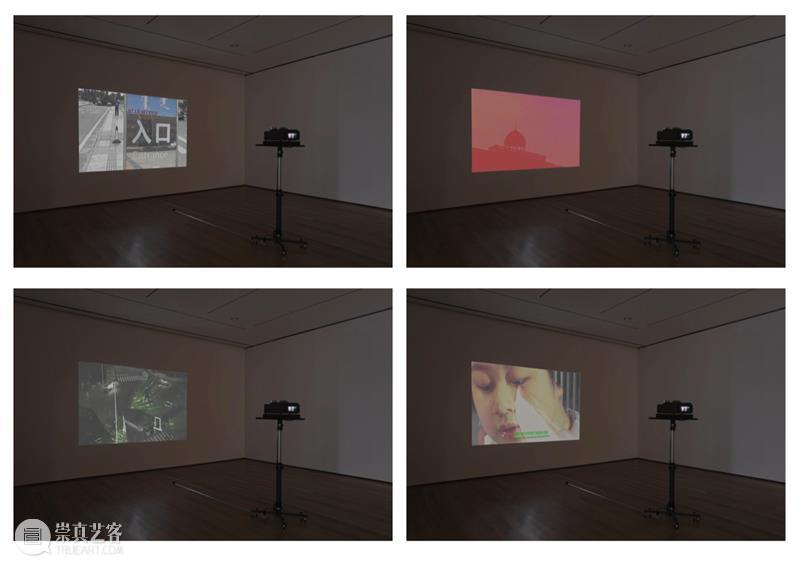

© 陈萧伊,截帧,Tinplate,single channel video, color,2020

6.课程学习前,学生自身需要有一个项目计划吗?或者需要做怎样的准备?

项目计划其实是最难的部分,因为来创作课程的学员,或许有的已经具备一些创作经验,但他们对于自身的创作是充满了不确定的,或者在困惑与混沌之中,不过创作课程也是正为帮助他们可以再往前进步而开设。而且,书写与思考项目计划也是在梳理自身,希望在这部分有所准备。余下的,就带着一颗认真的心吧,这真的很重要。

7.你认为团体的创作课程,比起1对1的课程,有什么不同或者教学方式的改变吗?

当中最不同的地方是相互的激发,也一定会有竞争。我会定期开展研讨会,鼓励他们更多地去讲述自己的创作与困惑,同时也能收获到不同的反馈,学员之间也是各自的镜子。

© 陈萧伊,A brunch of fire:Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself,综合材料,2020

8.最后将以课程的作品作为展览来结束课程,你觉得展览是如何为人们提供作品可见性的,为何一定要展览?

展览非常不同的是带来作品的空间感和尺度感,也会让作品的呈现有丰富的可能性。通过学会从展览的呈现回归到最初的计划中思考,能让学员对创作层面的理解更深刻。展览很重要的,也是”在场“的实践,能从这样的经验中获得在前期实践中自己所不足的地方,包括提供给自身如何再去进步的途径。所以展览对于创作来说也是流动的,是在连续的创作时间中关键的一个中间点。

© 陈萧伊,Living on fragile ice, breathing only

展览现场,成都当代影像馆,2020

报名须知

/ 关于陈萧伊 /

1992年生于中国四川,于2014年获得伦敦艺术大学纯艺术摄影硕士学位,目前工作生活于成都。她的作品以摄影为主并结合版画、手工书、影像等形式,着眼于自然作为中间介质,探讨面对精神性的直观体验。作品曾获得中国第七届三影堂摄影奖大奖,入选福布斯2017“30 UNDER 30(Art)”亚洲榜单,并参与诸多国内外展览。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享