编者按:

一场展览,美术馆里的呈现,展示出来的仅仅是看到的作品而已。而围绕其作品背后的东西,远比它单单呈现出来的最终状态丰富和生动得多。观者在作品面前看不到艺术家在创作时殚精竭虑的孤单背影,看不到他的激情,迷茫,忧郁和欢喜,也更理会不到艺术家创作的缘由和动机,表达的思想和意义。我们有时候不想让更多的东西干扰了观众看到作品时单纯的观感,担心先入为主的强硬破坏了画面的完整性和千人千面的独特性。但反观艺术史上让人留下深刻印象的作品,往往也不仅仅是作品画面本身,反而更多的是作品在它所经历的历史长河中的种种事件。

因此,我们有必要也有义务,为观者提供种种方便和通道,协助有兴趣者从作品前走到作品后,寄希望通过作品的冰山一角,为观者提供多一种的视角和方向……

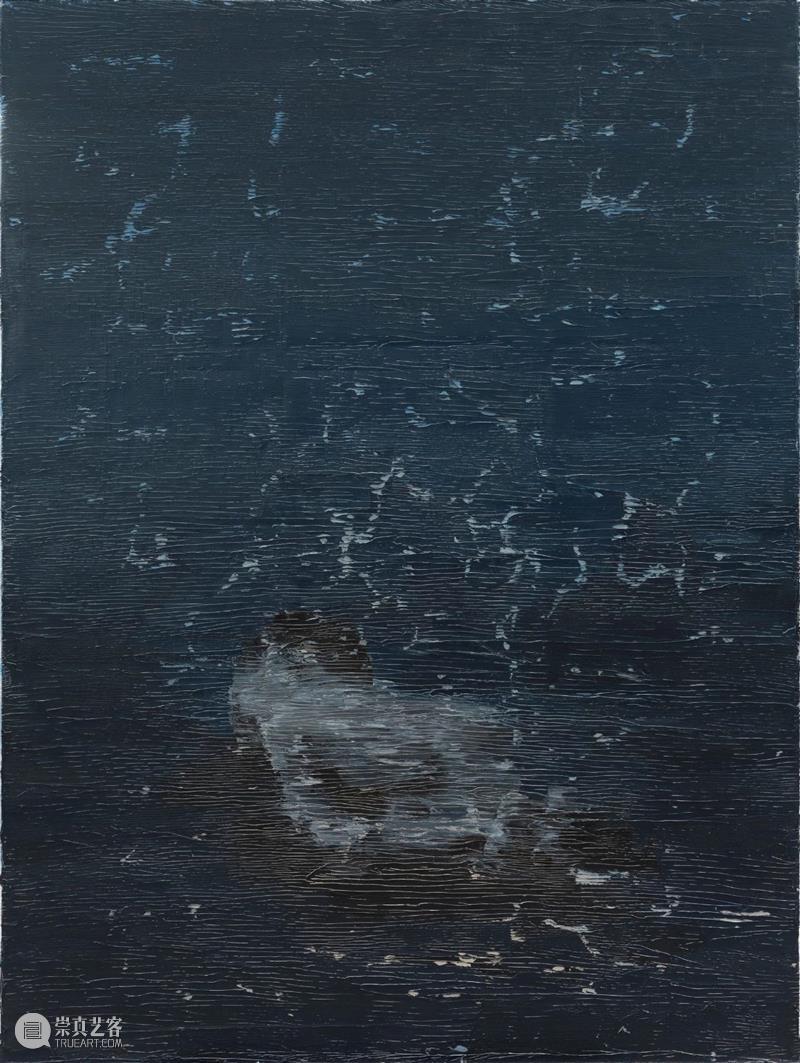

马六明 《No.2》 200x150cm 布面油画 2015-2017

马六明 《 No.14》 200x150cm 布面油画 2015

这是一批有着刀刻的痕迹和龟裂感的视觉表达,最新的系列绘画的造型方法是前一个漏画法系列的扩展,是通过漏出前一层次的颜色呈现出形象,出现斑驳的古代壁画和金石的效果,单纯简洁的同时而又直接有力量。用色不多,朴拙而有生气,视觉图像间隐匿着马六明在生命不同时段华彩乐章的片断及碎片化的记忆。行为录像的片段,孩子、树、狗、火等,这些绘画素材既有着自我的艺术经历和艺术史叙事,又浸润着一种理性与秩序,更藏匿着的是一种断裂之痛、撕裂之痛、裂变之痛,个人的视觉经验和艺术史记忆相杂糅,行为经典符号的借鉴与利用,既有对艺术的一种重新思考与反思,亦有对生命的一种再经验、再体验。而马六明透过片断化、碎片化的记忆,在再现不远记忆的同时,亦还原了已有的那种生存方式。漂泊、脆弱、恐惧、孤独、神秘、多重分裂的碎片,一切的不确定、含混不清,但难能可贵的是,马六明并没有刻意去复原历史记忆,而是对一段历史的重新体验与重新发现,实则实现的是在平面表达上的一种再创造。而这种再创造,又构成了与当下的社会、政治、文化、经济、个人经验与集体经验相交织的多重文化语境,进而在彰显自我对于生命刻骨铭心的体验的同时,亦深刻地表现出了中国当下的社会现实与文化现实,回应了激变的社会和激变的时代。这种追随自我内心的直觉也使马六明始终能够置身于激变的社会发展潮流间。

——节选自冀少峰《生命本身的意义——读马六明的画》

马六明

1969年,出生于湖北黄石

1987-1991年,学习于湖北美术学院油画系

1993年起工作和定居于北京并与其他艺术家一起创立北京东村。

曾经在伦敦的中国当代画廊、纽约的Jack Tilton画廊、瑞典的TENSTHALL、意大利的MARELLAART CONTEMPORENEA 画廊、西班牙的Dolores Sierra 画廊、湖南省博物馆的艺术长沙、798的白盒子、首尔的学古斋画廊举办个展。

参加过的群展包括:东京的世田谷美术馆的Degenderism。纽约的P.S.1和旧金山现代美术馆的InsideOut:New Chinese Art。第48届威尼斯双年展。光州双年展2000。第七届伊斯坦布尔双年。第一届广州三年展。2003年布拉格双年展。在纽约国际图片中心、芝加哥当代美术馆、西雅图美术馆、英国Victoria and Albert 美术馆巡展:在过去和未来之间:来自中国的新照片和录像。在北京千年艺术博物馆和纽约州立大学布法罗校区安德逊艺廊和艾尔布来特-诺克斯艺廊巡展:墙。莫斯科的俄罗斯特列恰可夫国家美术馆:社会艺术。巴黎的马约尔美术馆:中国金。广东美术馆:两湖潮流-湖北、湖南当代艺术展 1985-2009 邀请展。2010年南京双年展:书写。巡展于深圳美术馆、石家庄美术馆、北京贵点艺术空间、湖北美术馆:再历史—中国当代艺术邀请展。匈牙利的德布勒森现代艺术中心:景观再造:中国当代艺术。2016韩国釜山双年展:另/一前卫中国、日本、韩国。艺术史40x40:从40位艺术家看1978年以来的中国当代艺术,宝龙美术馆,上海。纽约古根海姆展世纪剧场1989年后的中国艺术和泰特美术馆的收藏展等等。

陈波 《蒋先生的婚礼》 250x200cm 布面油画 2020

陈波 《甜蜜的生活》 200x250cm 布面油画 2020

陈波主要的绘画形式是“肖像画”——个人肖像或群体肖像——不过,他的“肖像画”却不是以“肖似”为目的的传统肖像画,而更像是一种“社会肖像”绘画,这就是说,“画肖像”其实是他探寻我们这个时代的社会、精神与文化困境的方式,尽管与大多数当代艺术家相比,他的追问方式显然更加温和与隐晦。

在同代艺术家中,陈波的绘画其实是很令人费解的。让人困惑的并不是他卓越的绘画语言,而是他的主题——他那迷一般的“肖像绘画”——在“当代语境”下,人们往往捉摸不透他创作这些“肖像画”的真实意图。然而,对于陈波来说,他的作品其实源于自己真实而朴素的内心体验,只不过,相对于中国独特的“当代语境”,他的内心体验似乎有些过于朴素而温和:他既不关注敏感、激烈的青春体验,也无意扮演深刻、睿智的社会批判者,既不刻意强调独特的“中国情境”,又不追逐那些流行的当代趣味,而是始终在敏锐地捕捉那些那些新、老照片和那些人与事带给自己的心灵震撼。

正如大多数人并不认同罗兰·巴特看到热罗姆照片时的内心震惊,人们似乎也很难理解陈波那种既不刻意强调令人耳目一新的社会、文化视角,又没有激烈的、振聋发聩地抒情姿态的温和追问——借助于自己敏锐的感受与深沉的想像,他试图呈现的其实是一个充满着迷雾、同时也充满着心灵震撼的活生生的世界,一种没有被形形色色的“大叙事”或“反叙事”所脸谱化的真实生动的个人体验。

——节选自方志凌《温和的追问——析陈波的“社会肖像”绘画》

陈波

1973年,生于云南省。

1992年,毕业于云南艺术学院附中。

1997年,毕业于中央民族大学美术系油画专业。

1997年至2018年,任武汉江汉大学艺术学院教师。

2018年7月调入湖北省美术院。

个展

2018年 “万物生长” 湖北省美术院美术馆

2015年 “谦卑的记忆” 合美术馆 武汉

2011年 “新生活” 美术文献艺术空间 武汉

2008年 CIGE2008 MAPPING ASIA: 32位亚洲年轻艺术家个展 中国国际贸易中心 北京

2007年 “功夫” 环碧堂画廊 北京

主要群展

2020年 “金城银行的前世今生” 武汉美术馆

2019年 “念与心性 ” 湖北美术学院美术馆

2017年 “光环.花园.湖”3人行 汤湖美术馆 武汉

2016年 “卡提'' 湖北美术馆 武汉

2015年 “6个展" 合美术馆 武汉

2014年 “美术文献提名展” 湖北美术馆 武汉

“东云西语——合美术馆开幕展” 合美术馆 武汉

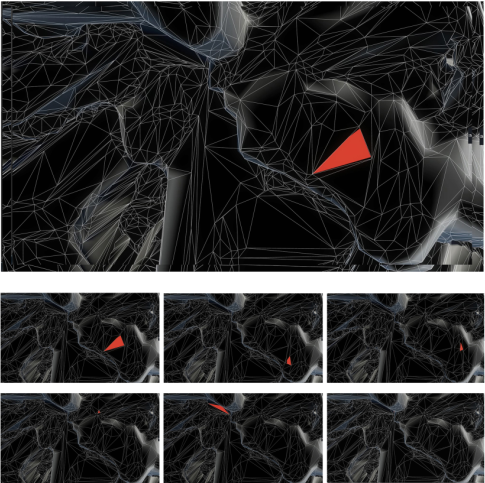

林欣 内部秩序01(视频截图) 数字动画 2015年

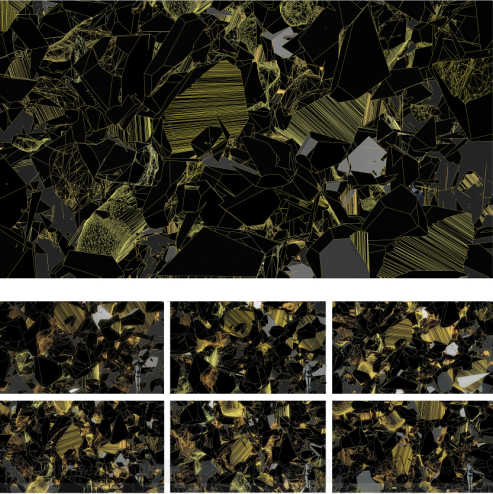

林欣 内部秩序02(视频截图) 数字动画 2015年

《内部秩序》系列,意图突出数字图像本身错误性的美学个性,保留和凸显数字虚拟过程中程序常出现的Bug部分,解构之前作品所呈现的完整精美的形象。如我对一块现实的矿石数据进行了各种尝试和解构,用数字手段进行扫描、点线拉扯等等,保留它在虚拟状态下被修改、被破坏的过程和痕迹。通过特意保留错误的形态,去定格一个物在转变中的状态,固化一种转瞬即逝的空间形态,从而表现一种非常态的心理感受。所以这是一种刻意的保留和节选,是我在虚拟图像的汪洋里节选出来的图形样本。是在尝试和捕捉电子媒介的特征的一系列创作实验。

——艺术家林欣

林欣

1979年,出生于江西上饶

2003年,毕业于湖北美院油画系获学士学位,2006年毕业于湖北美术学院油画系获硕士学位,2018年英属哥伦比亚大学访问学者

现任教于湖北美术学院数字媒体专业

部分美术馆与公共收藏

香港 K11 艺术基金会

新世界集团

湖北美术馆

武汉美术馆

深圳关山月美术馆

上海昊美术馆

个展

2019 Everything is a façade,亚洲艺术中心,温哥华,加拿大

零度ZERO:林欣个展,南京艺术学院美术馆,南京,中国

2018 Welcome to Linlin’s SpaceOdyssey,希尔顿 &杨画廊,新加坡

2017 几何维度,林欣个人项目,马哥孛罗&剩余空间,武汉,中国

2016 后机器:想象 HOLOS,K11 艺术村,武汉,中国

2015 超弦 / 林欣,武汉美术馆,武汉,中国

2012 渴望的诱惑——林欣个展,其他画廊,上海,中国

2011 进化共同体,新时代画廊,北京,中国

2009 完美的罪,新时代画廊,北京,中国

部分群展

2019 AHVA Visual Art Faculty Exhibition,英属哥伦比亚大学美术馆,温哥华,加拿大

保时捷“中国青年艺术家双年评选”提名艺术家群展,北京展览馆,北京,中国

在路上·2019:中国青年艺术家(媒体艺术)作品提名展,四川美术学院美术馆,重庆,中国

艺术作品中的诗意流动,或清新脱俗、或动人深刻,仅用文字无以准确概述。唯有面对原作,才能真正体会其中的美与灵性,“真实与理想:湖北当代艺术2020”正在持续展出中,欢迎大家莅临现场,欣赏品鉴!

-----------成都蓝顶美术馆-----------

您可以点击右上方···分享到朋友圈

想了解更多展览信息及艺术资讯可长按下方二维码关注我们

长按二维码关注“成都蓝顶美术馆”

开放时间:

周二至周日 10:00 - 17:00(17:00停止入馆)

周一闭馆(节假日另行通知)

门票 20元/人/次,持学生证半价

导览讲解费额外收取

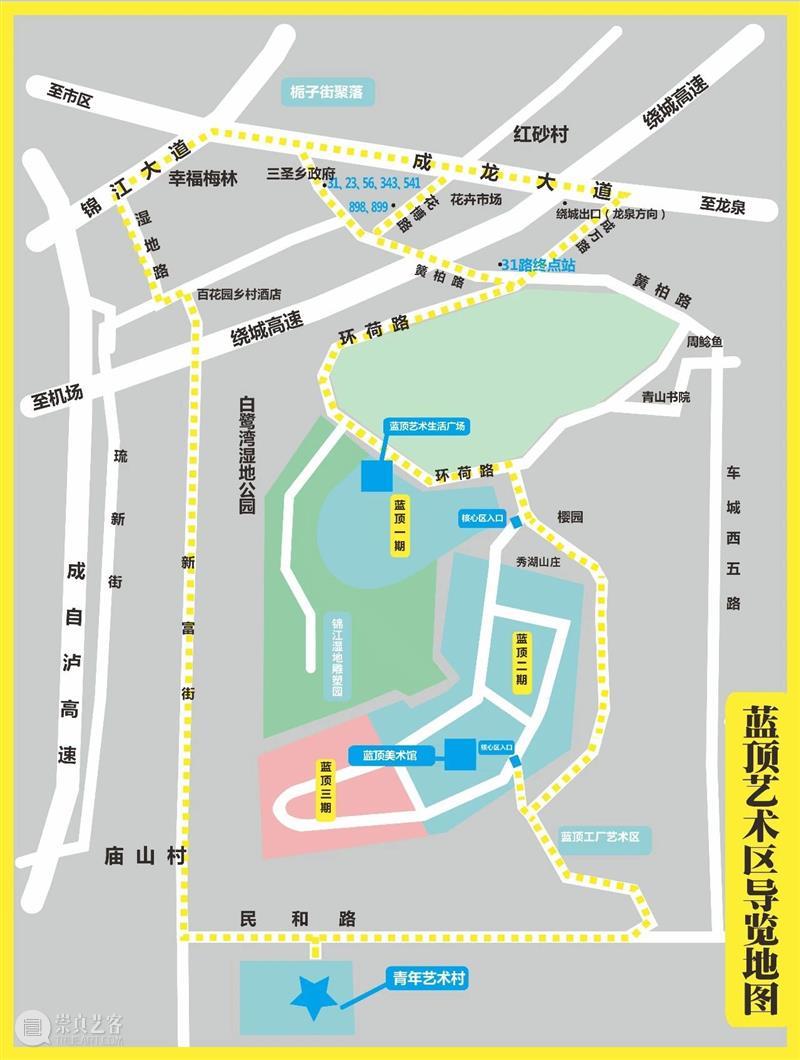

地址:

新馆.成都蓝顶艺术区 二期

您也可以通过以下方式了解我们

新浪微博:@蓝顶美术馆

蓝顶美术馆官网:http://www.blueroofmuseum.com/

蓝顶三期工作室

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享