年关将至,在这个各方正在总结过去收获成果的时刻,在第13届上海双年展正在进行时,我们的目光被牵向第12届上海双年展同期讨论过的中国当代艺术档案与文献。经历四十年风雨的中国当代艺术,在逐步走向公众的同时,应该被怎样描述?在描述时,描述者可以出示什么样的证据?这些问题的答案正在美术馆、高校等机构的文献区酝酿。

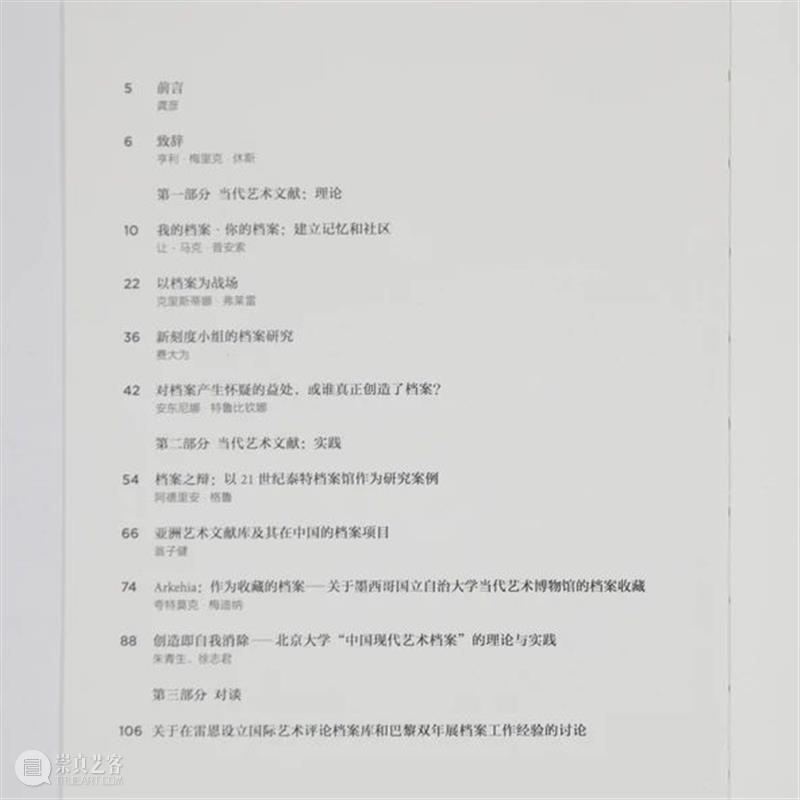

新年初始,PSA“文献组”将这些展览之外追问与讨论集结,以读本的形式展示。你将看到美术馆如何保存文献,以及让-马克·普安索(Jean-Marc Poinsot)、亨利·梅里克·休斯(Henry Meyric Hughes)、克里斯蒂娜·弗莱雷(Cristina Freire)、安东尼娜·特鲁比钦娜(Antonina Trubitsyna)、阿德里安·格鲁(Adrian Glew)、夸特莫克·梅迪纳(Cuauhtémoc Medina)、费大为、翁子健、徐志君等文献学者与实践者分享各自有关当代艺术文献的经验之谈。在分享这场讨论的同时,PSA也期待着未来大家共同修复、建设中国当代艺术文献的时刻。

2018年“文献的必要性:理论与实践之间”研讨会现场。

NO.1

详尽收录研讨会全程

在2018年第12届上海双年展“禹步”同期举办了一场名为“文献的必要性:理论与实践之间”的研讨会,邀请来自世界各地的文献学者与实践者分别围绕当代艺术文献的“理论”与“实践”分享过往经历,共同探讨未来的多种可能性。

《文献的必要性:理论与实践之间》书籍展示。

本册即为当时为期两天的研讨会的内容集结。书中既有来自艺术机构的代表,伦敦泰特美术馆以自身为例介绍其开展的档案工作,亚洲艺术文献库陈述他们的档案项目情况,还有来自艺术院校的声音,墨西哥国立自治大学当代艺术博物馆作为收藏的档案,北京大学视觉与图像研究中心对档案理论与时间的探索,更有独立策划人费大为对艺术个案“新刻度小组”的独家见解,以及来自法国国际艺术评论档案库的让-马克·普安索对档案建立记忆和社区的精辟总结。同时,在每位演讲者的演讲稿之后,挑选了精辟的观众提问,以Q&A形式加以呈现。希望能够为文献相关工作人员指引方向,提供参考。

NO.2

精彩内容抢先读

让-马克·普安索

Jean-Marc Poinsot

在知识形成过程之中,档案富有更加重要的意义。一位艺术家的文化,其“著作者的叙述”,以及其他文字、速记、展览设计的本质、融入展览历史的可能性,对于艺术家就社会及其问题的看法所作的人类学理解——全宗内档案的研究可以限定所有这些问题。在档案交流、向公众开放的过程中,涉及这位艺术家的无数关联便得以汇聚。

——节选自《我的档案—你的档案:建立记忆和社区》

让-马克·普安索

雷恩第二大学当代艺术史荣誉退休教授,1984年他在此开创了专门教授策展的课程。1989年,在国际艺术评论家协会(AICA)的支持下,他创立了国际艺术批评档案库(The International Archives of Art Criticism),并于1993年创办期刊《国际当代艺术评论》(The International Review of Contemporary Art Criticism)。自2001年起,他持续多年担任法国新国立艺术历史研究所(INHA)研究部主任。在返回雷恩后,他一直在雷恩第二大学艺术、文学和语言研究生学院任教职。

克里斯蒂娜·弗莱雷

Cristina Freire

档案或可被视为集体记忆的场所。米歇尔·福柯称之为“dispositif”,即是指一种在符号领域之间建立关系网络的途径。由于档案囊括迥异的时间与空间观念、观看与回忆的诸种方式,因此其中的资料往往相互矛盾。同时,彼此有出入的观点遂而引发其他问题,譬如:为何保存?保存何物?为谁保存?归根结底,这是在追问展览与档案该如何对待关注度与忽视度,如何对待叙述与反叙述的问题。

在日新月异的当代城市景观里,档案潜在的稳定性成为逆转风景的构成元素。档案源自低调与集体的努力;社会、艺术、历史和学术的交换价值,须在持久与协作的关系网络之内才能被激发。惟有在这些条件之下(几乎是乌托邦的),档案战场方可举起白旗投降——至少在短暂的一瞬间。

——节选自《以档案为战场》

克里斯蒂娜·弗莱雷

圣保罗大学当代艺术博物馆的策展人与教授。2006年担任第27届圣保罗双年展的联合策展人,于2010年至2014年担任圣保罗大学当代艺术博物馆的副馆长,于2015年至2016年担任圣保罗大学美学与艺术史系跨学科研究生项目的主席,2016年起担任巴西国家研究院(Conselho Nacional de Pesquisa. Cnpq, Brazil)高级研究员。

费大为

新刻度小组的作品取消了作品的物质存在方式,它仅仅以文件的形式存在,他们的作品没有原作和副本的差别,没有艺术家个人的署名,也不属于小组成员的任何艺术家个人所有。作品中的个性特征被彻底消除了。

因此,对新刻度小组成员来说,这些作品的本质属性是一些特殊的概念。它的物质形式仅是一些副本,一些档案。就物质层面而言,他们的作品就是档案,这些档案就是他们的作品。这也是档案研究中一个最为特殊的作品。没有任何一份文件可以如新刻度小组的作品那样证明档案具有如此强烈的双重性质。

——节选自《新刻度小组的档案研究》

费大为

中国当代艺术评论家和策划人,生活、工作在巴黎和北京。1981年至1989年在中央美院学习任教。1989年移居巴黎。曾参与北京《中国现代艺术展》和巴黎《大地魔术师》的策展工作。1990年以后在法国和其它国家策划展览和参与学术活动,是最早向西方介绍中国当代艺术的中国评论家。2002年至2008年任尤伦斯基金会主任和尤伦斯当代艺术中心馆长。2008年以后为独立策划人。现任上海当代艺术博物馆学术委员会轮值主席,和巴黎卡地亚当代艺术基金会收藏委员会委员,中国华侨城当代艺术中心学术委员会委员。

安东尼娜·特鲁比钦娜

Antonina Trubitsyna

我想强调的是档案似乎具有一种格外重要的特征,即它应当被视为灵感的资源。我们每日在为未来的发现奠定基础,在为潜在的用户创造浩大的知识储备。

我们的同事还给出这样一种答案:档案是“永久”存储某些东西的处所。我们的世界如此多变,急遽地更换,所有潮流都如此短暂。但档案则相反,我们赋有保存的巨大潜力。档案馆好似银行的金库:既具有稳定性,也具有机动性。正是档案的这种双重性质,赋予我们继续前进的支持与勇气。

——节选自《对档案产生怀疑的益处,或谁真正创造了档案?》

安东尼娜·特鲁比钦娜

自2015年起担任莫斯科车库当代艺术博物馆研究部的高级档案管理员和策展人。2017年,特鲁比钦娜策划了一个研究性展览,并与Elena Ischenko合作策划第四届乌拉尔当代艺术工业双年展。2017年她担任阿斯塔纳世博会的联合协调人及联合策展人;2016年合作策划克拉斯诺达尔德开放系统项目。2014年策划斯科尔科沃画廊的展览《莫斯科城市画廊关系网》;2013年主管莫斯科当代艺术双年展《危机的脆弱之美》(由Miriam Varadimis策展),主管并协调Art-Ovrag国际城市文化节、莫斯科时代精神节当代艺术舞蹈音乐类节目。除此以外,她参与的讲座包括:波尔多“当代艺术机构的档案馆:形式、利用、未来”学术研讨会(2017);叶卡捷琳堡“疲惫之间:探寻生命的新形式”研讨会(2017),并在2016至2017年间于俄罗斯国立人文大学继续教育学院开设“当代艺术的难题:曝光问题”系列讲座课程。

阿德里安·格鲁

Adrian Glew

档案员与策展人一同制定策略性的资料,排列优先名单,然后按顺序定期拜访、会见艺术家及其家属和住宅,确保泰特档案馆始终是英国美术实践史上的档案收藏的最佳处所。

而今,美术馆意识到,若要充分地展览某位艺术家或流派的作品,便需要提供这位艺术家或流派的背景故事。就二战后的艺术运动而言,可展览的艺术品或对象可能仅收存于档案馆。这便关涉到我想提及的最后一点:当代艺术家视档案为探索与创造性的重要处所,并且很多艺术家正在开发自己的档案,以便在世界各地的美术馆展览。长此以往,这个过程可谓周而复始,或者如中国的绝妙谚语所形容:塞翁失马,焉知非福。

——节选自《档案之辩:以21世纪泰特档案馆作为研究案例》

阿德里安·格鲁

作为泰特档案馆的档案管理员,阿德里安·格鲁负责管理英国国家艺术档案库,其中囊括了2000万件档案收藏,该档案库目前由八人团队组成,隶属于不列颠泰特美术馆。他先前曾就职于伦敦兰贝斯宫、石油公司和管理咨询公司,从事档案工作。泰特档案馆作为一家一流机构,其档案涵盖了英国艺术的许多领域。同时,泰特档案馆还藏有具有广泛国际意义的档案收藏。

翁子健

在亚洲,文献的体制境况迥异于欧洲。我们视为最古老的文献,在收集和研究方面我们却还是最新近者。一直以来,很多独立的收藏机构或个人致力于文献收集工作。因此,亚洲当代艺术也是有文献可言的,只是可能未必似欧洲或美洲的史料那般系统化。不过,我个人以为,我们的境况也正在改善。我们目前的“内容重点项目”包括:艺术写作、展览史、地理复杂性、传统与当代性、“瞬间艺术”、对艺术史上性别比例失衡现象的回应。

——节选自《亚洲艺术文献库及其在中国的档案项目》

翁子健

亚洲艺术文献库资深研究员,致力于大中华区研究,主要活跃于香港及上海。其代表性研究项目包括“未来的材料:记录1980-1990年间当代中国艺术”,项目重点采访拍摄了超过一百位艺术家、评论人及学者。曾获《艺术》杂志第四届中国当代艺术批评写作奖(2014),并担任《土尾世界——抵抗的转喻和中华国家想象》展览的联合策展人(2015年,香港Para Site艺术空间)。

夸特莫克·梅迪纳

Cuauhtémoc Medina

档案可谓是当代艺术博物馆的一种认识论总结。一座博物馆势必要真实地展示当代感。……档案馆的文献会自己进行探讨、记忆,并且发生一种可能的传统。……拿到这个档案对我来说是非常强大的武器,让我依然可以在艺术的世界里面前行。

——节选自《Arkehia:作为收藏的档案——关于墨西哥国立自治大学当代艺术博物馆的档案收藏》

夸特莫克·梅迪纳

评论家、策展人和艺术史学家。1993年起担任墨西哥国立自治大学艺术研究所(Instituto de Investigaciones Estéticas)全职研究员。2002年至2008年期间担任伦敦泰特美术馆首位拉丁美洲当代艺术收藏联合策展人。现为墨西哥国立自治大学当代艺术博物馆首席策展人。2012年梅迪纳担任在比利时亨克举办的第九届欧洲当代艺术双年展《现代之深》的主策展人,与卡特琳娜·格雷戈斯(Katerina Gregos)和道恩·艾兹(Dawn Ades)合作;2018年担任在上海当代艺术博物馆举办的第12届上海双年展“禹步——面向历史矛盾性的艺术”的主策展人,展览将持续至2019年3月10日。2012年他成为梅尼尔基金会(Menil Foundation)颁发的Walter Hopps策展成就奖的第六位获奖者。2017年由RM and Cubo Blanco出版社出版了他的专著《双向滥用》(Abuso Mutuo),回顾了其有关墨西哥艺术的评论文章。

徐志君

CMAA作为一个探索性个案,试图在兼顾档案的真实性和对抗权力的革命属性,即:通过对事实尽可能客观详细记录,利用“生态整体”和“即时非功利”这两个性格,揭露“真相”,用科学性抵制档案的信仰和信念(意识形态)的压迫,以此抵抗在权力不平等的情况下,掌握意识形态话语审查技术和强势工具的人会对事实进行有意识的安排、修改、掩饰和强制性宰制。

——节选自《创造即自我消除——北京大学“中国现代艺术档案”的理论与实践》

徐志君

1980年生,南京大学哲学硕士,西安美术学院美术史论博士,南京大学艺术学院助理研究员。2012年至今,担任国家人文社科重大项目成果《汉画总录》(11-33卷)副主编。2015至2016年,国家公派美国宾夕法尼亚大学访问学者,从事美国现代艺术研究。2017年至今,在北京大学视觉与图像研究中心主持“现代艺术档案”项目,并任《中国当代艺术年鉴》学术主持。

NO.3

福利放送!

👏 本书仅与对文献工作有兴趣或致力于此方向研究的人士分享,不进行销售。“烟囱PSA”特别准备了三本送给热爱文献研究的粉丝。欢迎大家在下方评论区留言,谈一谈你对文献和档案的看法。

我们将抽取截至1月5日点赞数量最多的3名观众,赠送《文献的必要性:理论与实践之间》读本。

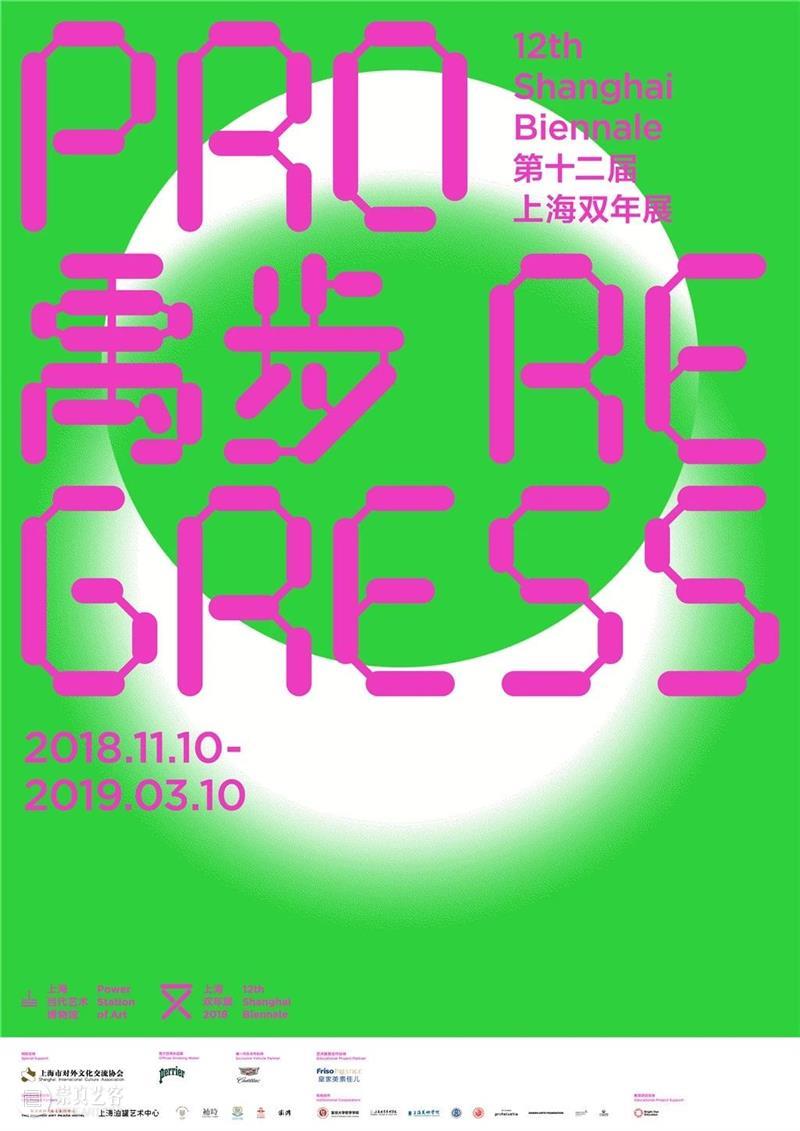

相关展览

第12届上海双年展:禹步

展期:2018年11月10日至2019年3月10日

主场馆:上海当代艺术博物馆 1、2、3楼、烟囱

城市项目地点:上海斯沃琪和平饭店艺术中心、上海油罐艺术中心、补时、上生·新所、思南公馆、米盖尔·德·塞万提斯图书馆

主策展人:夸特莫克·梅迪纳

分策展人:玛丽亚·贝伦·赛斯·德伊瓦拉、神谷幸江、王慰慰

展陈设计师:弗里达·埃斯科维多(Frida Escobedo)

主视觉设计:Thonik

票价:30元

“禹步”, 源于中国古代神话的神秘步伐。主策展人梅迪纳认为,这个充满动能的步态喻示了纷繁复杂时代中艺术作品的价值和给予人们的启示。策展团队认为,“第12届上海双年展所呈现的项目与作品,正视了世界各地艺术家的躬身力行,他们试图借助感性的知识生产和对文化角色的疑问,对当下及过去展开批判性研究。”本届上海双年展共有26个国家的67位/组艺术家参展,其中中国艺术家20位/组,亚洲艺术家31位/组。本届双年展亦是上海双年展历史上第一次大规模展出拉丁美洲当代艺术家的力作。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享