长久以来,以“像画”作为摄影作品优劣的评判标准,一直深入人心。

这多存在于众多过去主流的沙龙摄影比赛中,这些摄影比赛讲究影调、色彩、构图,以描绘中国山水风光之美。这其中,多是受相传的“画意摄影”的驱使。

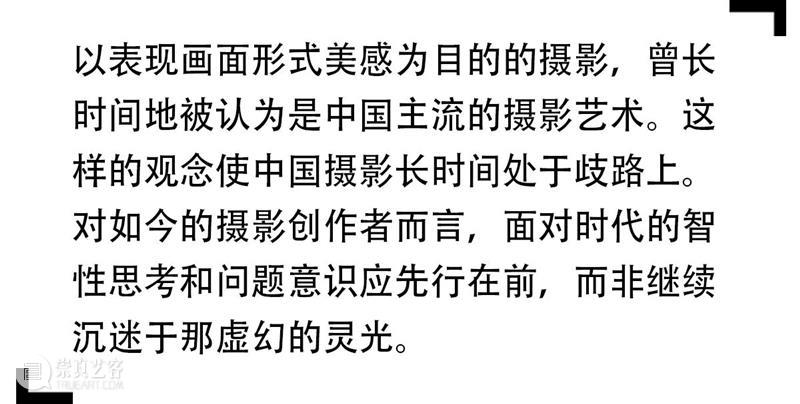

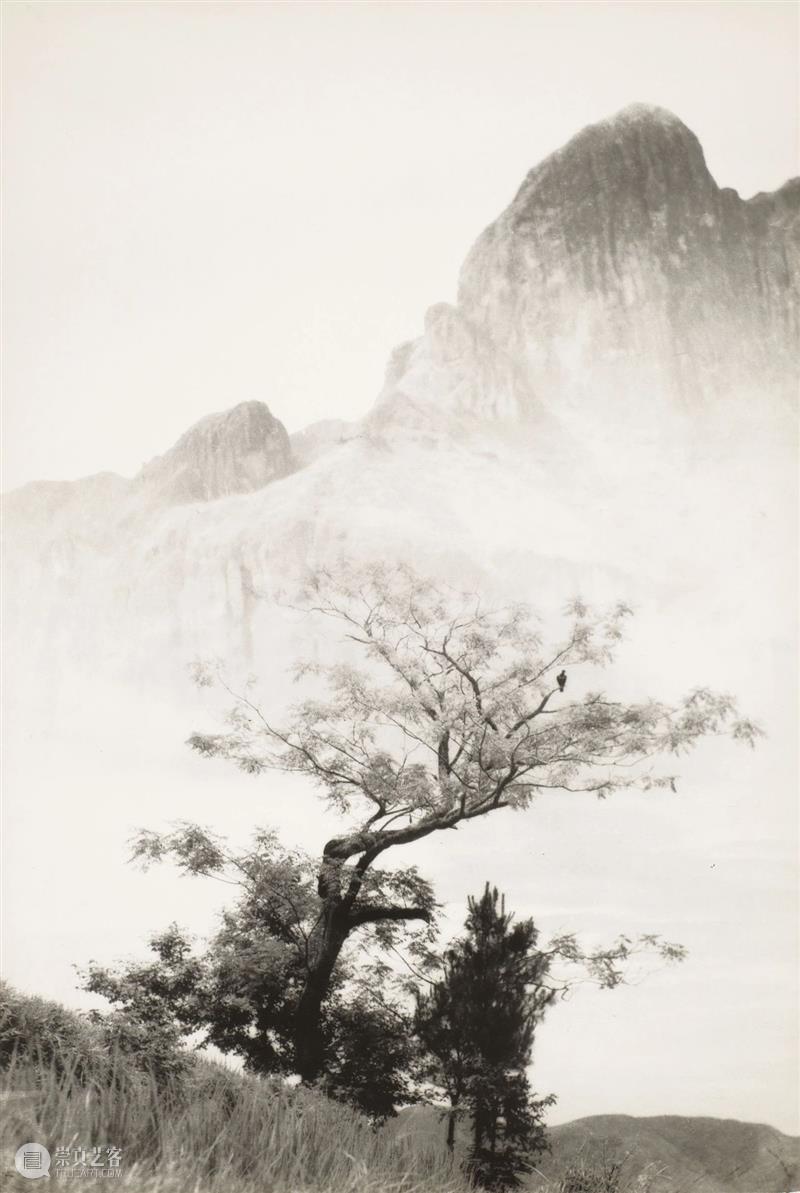

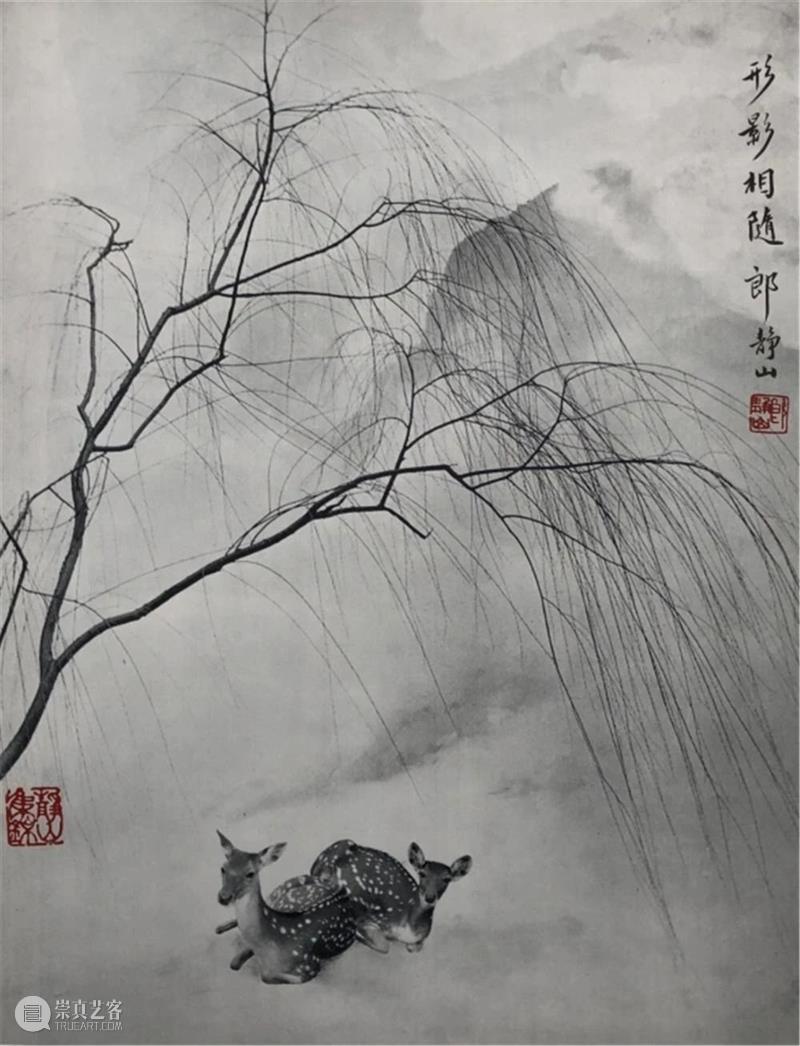

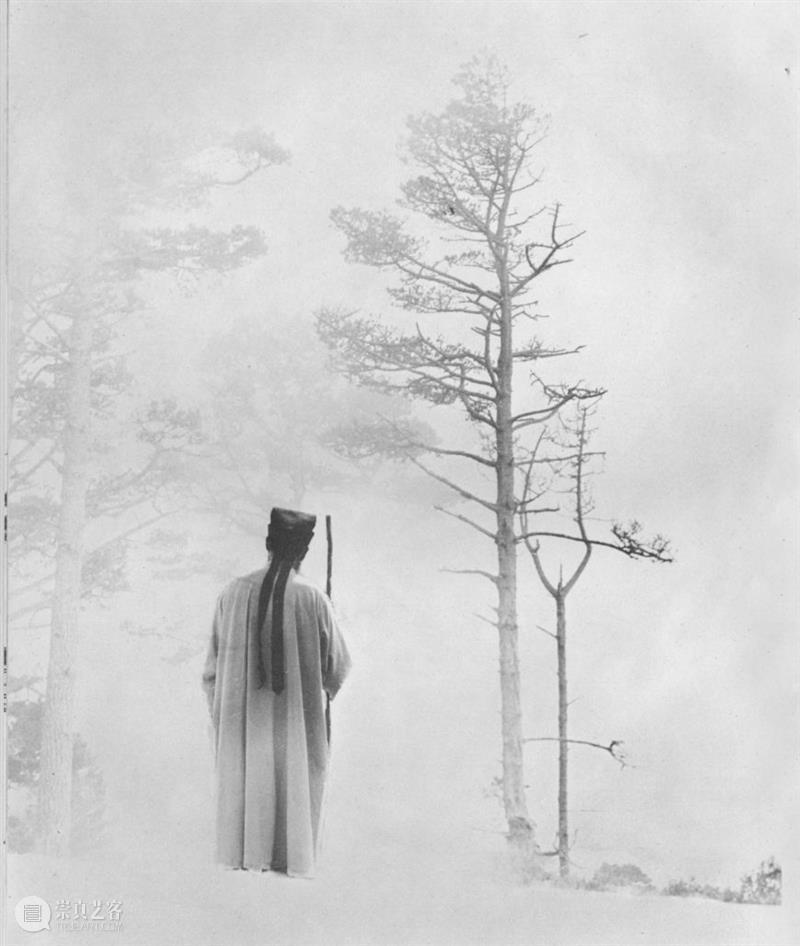

以中国古典绘画作为灵感进行摄影创作,不得不提的是著名摄影大师郎静山。郎静山以“集锦摄影”的创作方法为人所知,他将一些元素,如山水、松树、凉亭、泛舟的影像组合在一张画面里,根据传统的水墨画构图形式,创造出具有空灵飘渺之气的照片。

中国摄影人推崇郎静山,多是重其散点透视,文人之气,以及蒙太奇式的创作手法。他的作品将有百年历史的摄影术与千年历史的中国画结合到一起,但那与其说是摄影,不如说还是披着摄影外衣的国画。郎静山的作品在当时的国内可算新颖,但它们长久被视为主流的摄影艺术,则很大程度误导了许多人。

郎静山的照片没有发表他对他所处时代的看法,在他创作力最为旺盛的时期,面对三四十年代危难的中国,他并没有利用摄影关注现实。这本是一种个人选择的创作倾向,但考虑到他也被称为“中国最早的摄影记者”,这样的脱离就值得商榷了。台湾批评家郭力昕曾评论郎静山的照片“既看不到二十世纪,也看不到中国。”(注1)这句评论很犀利,细想的确如此。这不是说摄影只有“纪实”才是正道,然而,如果单纯以“像画”这样的形式主义美学作为摄影艺术的标准,并长久坚持,未免显得匠气过剩,矫揉造作了。郎静山照片缺少对现实的思考,反而沉溺于自我营造的幻象中,这类摄影可以当作娱乐乃至修身养性,但以此作为评判摄影创作的标准,未免有反智的倾向。

可遗憾的是,伴随着一直以来各方面的“推波助澜”,“郎静山式画意”将摄影艺术长时间地往展现灵光效果的方向去靠拢,使中国摄影一直处于创作的弯路上。

这并不意味着“像画”的摄影需避之不及,相反,同样是从中国古典绘画中汲取灵感,有许多摄影家通过自己的思考,传承了文人精神。

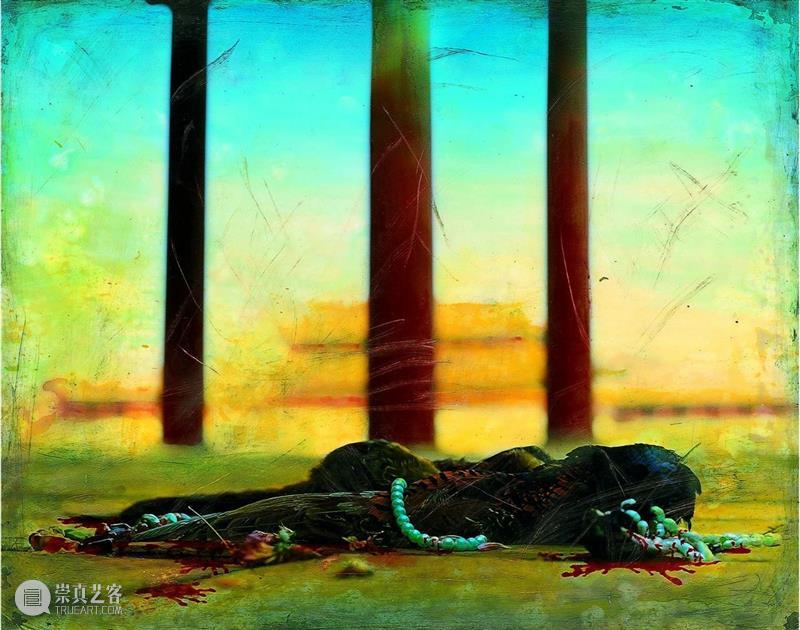

来自常州的艺术家洪磊以摄影作为他的主要创作媒介,通过摆置然后进行拍摄。他最著名的作品“紫禁城的秋天”描绘了一只倒毙在紫禁城宫殿的鸟,它的身上缠绕着珠宝,血迹斑斑。三根柱子犹如通天的皇权,压死在鸟儿的身上。这张照片画面诡异、血腥,让人想到了黑暗的历史、权力和杀戮。洪磊用刮擦和染色,使照片具有“画意”与“怀旧”的感觉,但无论是“画意”还是“怀旧”,都不是他的创作内核,而是走向其隐喻的途径。

在他之后的作品“仿‘宋’赵佶《枇杷山禽图》”、“仿‘宋’马麟《暗香疏影》”中,洪磊采用了圆形构图这个摄影中很少见的构图方式,仿佛呼应了园林里文人的视觉情趣,但照片所表现的内容却一扫传统绘画里高雅的花鸟之姿,而是延续了“紫禁城的秋天”中的残酷与死亡,这使得情趣显得颇为讽刺。系列《说吧,记忆》初看十分精致,仿佛极简的画作。但细看发现,画面上方垂下几根细线,那些象征着美好和龌龊的蝴蝶、蜻蜓、苍蝇都像是被操控的傀儡,被绑在细线上,就连嫩枝和松树都被系上了,它们悬于半空,被连根拔起。在系列里的一张照片“五针松”(题图)里,一条蛇在树丛间若隐若现,画面荒诞、含有令人恐惧、错讹的悲剧色彩。

可以看到,传统绘画在洪磊的创作中并非是单纯的形式上的传承,他一方面留恋此间,一方面又感到无奈。在这种矛盾挣扎的状态中,洪磊找寻传统美学与当下的、与自己的联系。与此同时,摄影也给了洪磊回馈,它那本身的魔力——捕捉“曾经真实存在于镜头前的事物”,让他的作品与现实产生了更紧密的联系。“摄影这个媒介所具有的特殊的质感表现力,更拉近了传统专制所形成的精神窒息与我们肉身存在的实际距离。”评论家顾铮曾这样写道(注2)。

洪磊的作品展现了他作为当代文人对传统美学的思索,这并非是说残酷与反叛总会高于美好的意趣,而是对如今的摄影创作者来说,若定要从中国传统绘画中汲取灵感,那面对时代的智性思考,追问自我,以及带着问题意识投入到现实的态度应先行在前,而仅仅沉迷于图像形式所带来的美学趣味,是远远不够的。

注1:摘自郭力昕:怎样「大师」?如何「中国」?郎静山:一世纪的摄影文化。

注2:摘自顾铮:从滴血的死鸟到倒挂的自我——洪磊的摄影历程。

正在展出 Current Exhibition

天·地·人

徕卡奥斯卡·巴纳克摄影奖40周年特展

People and Place

Leica Oskar Barnack Award 40th Anniversary

2020.11.28 - 2021.01.31

参观时间 10:30 - 17:30

周二至周日 Tuesday to Sunday

周一闭馆 Closed on Monday

上海市徐汇区龙腾大道2555-1

(021)- 64289516

info@scop-sh.com

线上预约

购票通道

感谢您的关注!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享