2020年8月,四川大学2019年度国家社科基金重大项目“西藏阿里后弘期初的佛教遗存与多民族交融研究”课题组的部分成员首次对阿里札达县托林镇托林村洛当寺保存的三百余幅经书彩绘插图和版画插图进行了全面调查和初步研究。鉴于洛当寺经书插图对于丰富国内藏传写经彩绘插图艺术具有重要的学术和艺术价值,对于进一步研究阿里及西藏自治区乃至中国古代写经、刻经和译经的历史,对于了解插图艺术的题材、风格及演变特点,都具有积极意义,故将调查结果和初步研究梳理于下。

洛当寺(blos sbtang)位于阿里地区札达县托林镇托林村著名的古格故城东北300余米的台地上,寺庙与故城中间有一条深谷相隔〔图一〕。寺院矗立在一座规模庞大的遗址上,遗址由围墙、排塔、组塔、单塔和数十间佛殿遗迹组成,其中西南和南侧围墙保存相对完整,形制略呈凸字形。中央为佛殿及其西侧的吉祥多门塔两座建筑。本世纪初,佛殿除四面高大的夯土墙体和背面净殿中残存的一对巨大的泥塑佛脚外,均为一片废墟。现存佛殿由其前长方形的院子和佛殿组成,而佛殿建筑又由方形的集会殿及其后的方形小净殿组成,但净殿外无内转经道,原有建筑平面不详,整个建筑均为本世纪初维修而成;佛殿西侧吉祥多门塔的整体结构为古代遗留,但外观同样在本世纪初经过维修和粉刷〔图二〕。当地村民在维修佛殿和佛塔时,从佛殿建筑的废墟中清理出大量的佛经、唐卡、擦擦等文物。

图二 洛当寺俯视图

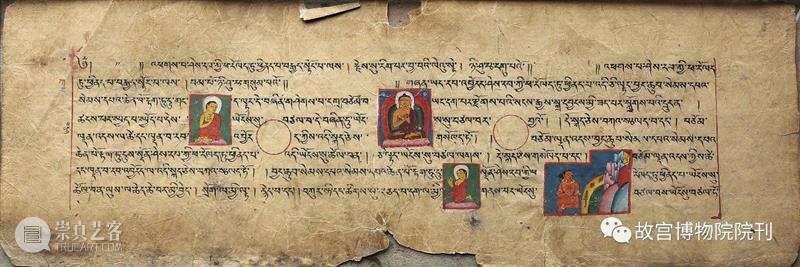

洛当寺现存经书被打捆成两大包,多达千页,其中一半经书有彩绘插图或版画。除瓷青纸金书《两万五千颂般若波罗蜜多经》(下简称《两万五千颂》)三十余页,页码基本相连,保存相对完整外,其余各种写本和刻本经典都严重残缺。同时,保存状况亦不佳,大多破损〔图三〕,且沾满污渍、泥土,水渍明显。在种类上,绝大多数为写本,刻本较少;材质均为藏纸,尺寸丰富,大者多为69厘米×20厘米左右,小者为35厘米×14厘米左右,绝大多数介于63厘米-68厘米×19厘米-22厘米之间。写本主要有普通藏纸和瓷青纸两种,但部分写本二者兼而有之,即经名、品名和品序以瓷青为底书写,其余经文则在普通藏纸上墨书;书写材料主要以金、银和墨汁为主,金书〔图四〕、银书和墨书〔图五〕虽为主流,但亦有金、银兼书〔图六〕,金、墨兼书〔图七〕抑或墨、朱兼书〔图八〕者;字体以楷体(邬坚体)为主,偶用行体(邬梅体)。

图三 《两万五千颂》写本扉页残页局部

图四 瓷青纸金书《两万五千颂》写本供养人像

图五 墨书《八千颂》写本插图

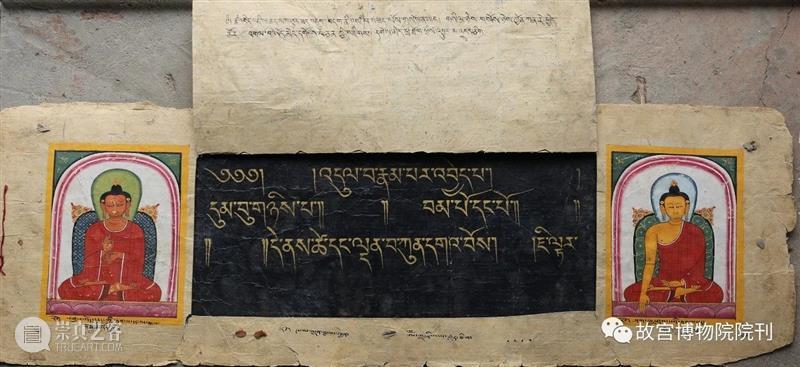

图六 瓷青纸金银兼书《两万五千颂》无量光佛 毗茶雅施

图七 墨书瓷青底金书经题《八千颂》写本译经题记及其插图

图八 墨朱兼书瓷青底金书经题《两万五千颂》写本及其插图

刻本均为墨印,个别版画上彩。扉页和末页多为两张以上纸张粘叠而成,其中部分扉页中心剪裁成长方形,然后再粘贴,以便开合。底部通常题写经名,当中心部分打开时便露出经名〔图九〕,闭合时则形成一张完整的经页。个别经页在左端尚残存有一块长方形的布质函头,其上墨书经名、函数和供养人题记。从用途来看,经书有供奉和诵习之别,其中墨书经页多有修复痕迹,主要用毛线缝缀〔图十〕,或用其他纸张用胶粘连,其尺寸较小,疑为僧众经常诵习使用;与此相对,用金、银书写或二者兼书的瓷青纸,如相对完整的瓷青纸金银兼书《两万五千颂》写本则不见修复痕迹,且尺寸较大,同时部分插图还保存着覆盖佛像的丝帘〔图十一〕,十分讲究,其缮写因此极有可能用于供奉。

图九 《律分别经》写本扉页

图十 墨书《八千颂》写本插图说法图

图十一 墨书《两万五千颂》写本插图

释迦牟尼佛, 像上保存覆盖的丝帘

现存插图由彩绘和版画两种组成,共约300余幅,其中前者占绝大多数,后者只有4幅。彩绘插图以《八千颂般若波罗蜜多经》(下简称《八千颂》)、《两万五千颂》、《十万颂般若波罗蜜多经》、(下简称《十万颂》)为主体。写本彩绘插图画幅较小,但尺寸丰富,最大者为39.3厘米×3.7厘米(如瓷青纸金书《两万五千颂》供养人像),最小者为3厘米×3厘米,但绝大多数介于7-10厘米×8-12厘米之间。除墨书《八千颂》外,绝大多数插放在扉页、不同品经题起始页的两侧、末页中底,间或也插放在中间页。除个别插图外,绝大多数插图均未题写尊像题记,因此题材辨识难度极大。

洛当寺现存经书均为散页,其内容难以准确辨识,但部分经书的函头、扉页、末页、中间页或祈愿和供养人题记中题的经名、品名和品数等经题,为这批经书内容的判断提供了重要依据。其中载及品名和品数的中间页最多,其余较少。扉页,如《文殊真实名经》(vphags pa vjam dpal gyi don tam pavi mtshan yang dag par brjod pa),《能断金刚般若波罗蜜多经》(vphags pa shes rab kyi pha rol tu phyin pa rdo rje gcod pa zhes bya ba theg pa chen povi mdo);中间页如《律分别经》第二卷第一品(vdul ba rnam par vbyed pa/ dum bu gnyis pa/ bam bo dang po,图九)、《八千颂般若波罗蜜多经常啼品》(shes rab kyi pha rold tu phyind pa brgyad stong pa las/ rtag tu nguvi levu zhes bya ste།)、《两万五千颂般若波罗蜜多经第四品》(shes rab kyi pha rold tu phyind pa stong phrag nyi shu lgna pa las/ levu bzhivo)、《十万颂般若波罗蜜多经》第三十八《不退还品》(shes rab kyi pha rold tu phyind pa stong phra brgya pa las/ phyir myi ldog pavi levu ste/ sum cu rtsa brgyad pavo)和《大涅槃经》第一品(vphags pa yongs su mya ngan las vdas pavi mdo las bam po dang po vo)等等;整部经书或某品结束末页,如“《八千颂般若波罗蜜多经》完(bcom ldan vdas ma shes rab kyi pha rold tu phyind pa brgyad stong pa/ rdzogs sho)”;供养人题记,如“《般若波罗蜜多经》由毗茶雅敬献(yum chen movi drung du/ dad ldan bi dza yavi phu)”。由此可知,这批经书残页主要为《八千颂》、《两万五千颂》、《十万颂》、《能断金刚般若波罗蜜多经》(下简称《能断金刚》)、《律分别》、《大般涅槃经》和《文殊真实名经》等经典,其中以《八千颂》、《两万五千颂》和《十万颂》为其主体。通过比对纸张、函数、书写材料、插图风格和装帧等特点,三者分别有多个不同的写本。据初步统计,洛当寺写本的种类及其彩绘和版画插图,以及插图的分布和数量大致如下:

1.《八千颂》至少有墨书和墨书瓷青底金书经题3个写本,其中前者残存65页129幅插图,后者有两个不同写本,分别为21页24幅插图和10页10幅插图。

2.《两万五千颂》至少有6个写本插有彩绘插图:(1)墨书写本一残存10页11幅插图;(2)墨书写本二残存22页25幅插图;(3)墨书瓷青底金书经题写本残存2页3幅插图;(4)瓷青纸金书写本一残存1页3幅插图;(5)瓷青纸金书写本二残存1页1幅插图;(6)瓷青纸金银兼书写本残存47页49幅插图。

3. 《十万颂》有4个不同的写本装饰彩绘插图:(1)墨书写本残存7页9幅插图;墨书瓷青底金银兼书经题写本一残存14页14幅插图;(2)墨书瓷青底金银兼书写本二残存2页2幅插图;(3)墨书瓷青底金书经题写本残存13页15幅插图。

4. 《大涅槃经》墨书写本残存1页1幅插图。

5. 《律分别经》写本残存扉页2幅插图。

此外,洛当寺还保存有一张经页,残长20厘米,其上白描一条腾云驾雾的汉式龙纹〔图十二〕。与此同时该寺还珍藏有一件元代内地的愿文幡,残长60厘米×20厘米。该幡由三角形的幡头与其下长方形的幡身组成,底部幡足已残。幡头由悬绊、两侧斜边和中间绘有纹样的彩绢幡面组成。幡身正反面都题写有藏文愿文题记,系两位阿里当地人士供养。其形制、材料、功能都与唐代敦煌出土的绘画幡、尤其是愿文幡一脉相承[1]。

图十二 汉式龙纹

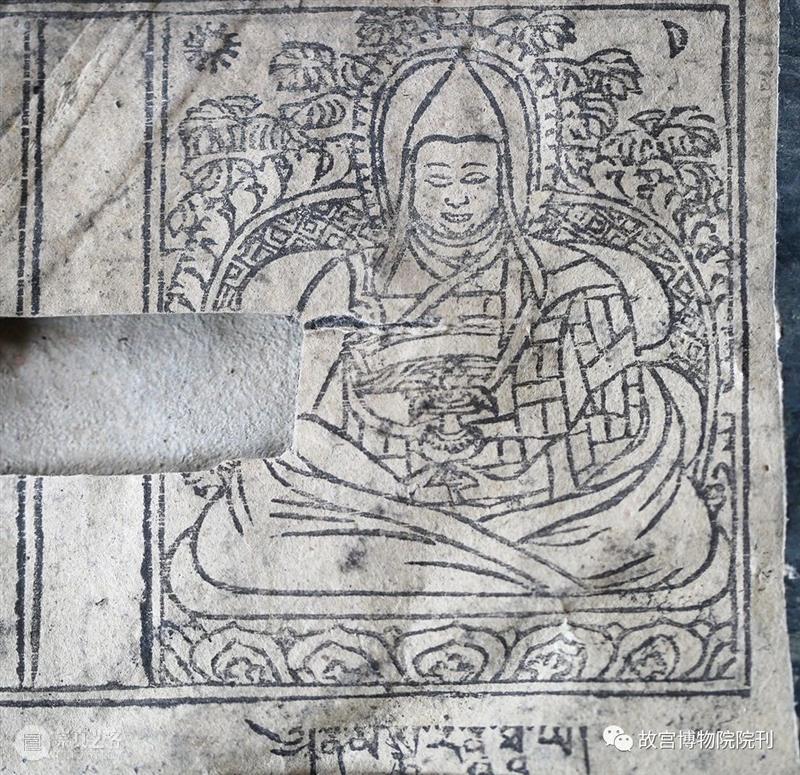

较之于写本中的彩绘插图,刻本插图极少,只有两种经典分别插有2幅插图版画,分别为《文殊真实名经》扉页和另一部内容有待识别经典的中间页。

由于经书残缺严重、绝大多数彩绘插图缺乏尊像题记,加之画幅尺寸较小,尊像所持法器难以辨识,尊像准确身份的辨识因此成为题材研究的一大瓶颈。在现存插图中,只有4幅版画题写有尊像题记(详见后述)。据题记,《文殊真实名经》扉页左侧表现的是释迦牟尼佛,右侧上师像表现的多罗那他〔图十三〕。另一页内容有待辨识的刻本左侧像表现的是曲吉杰布,而右侧描绘的是绛央曲杰。

图十三 《文殊真实名经》刻本插图多罗那他像及其尊像题记

根据图像的手印、标识等造型、功能和叙事方式等特征可将现存彩绘插图题材大致划分为诸佛菩萨,佛传故事和供养人像等三大类。

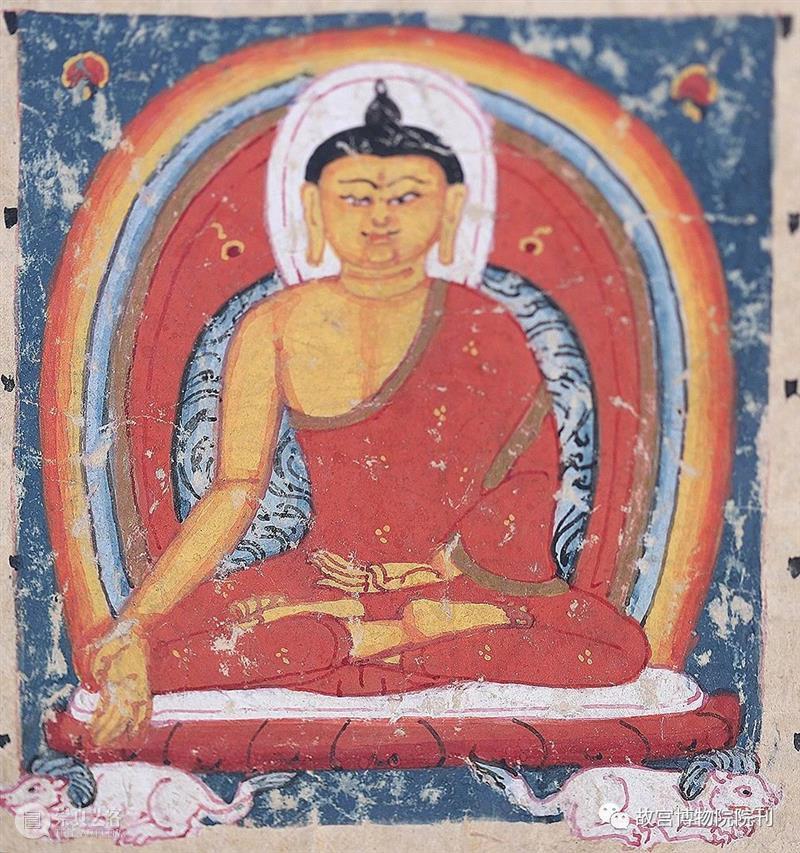

1. 诸佛菩萨等像

与其他藏传绘画和雕塑艺术一样,诸佛菩萨题材也是洛当寺经书插图的主要题材。根据洛当寺现存图像,该题材又可细分为诸佛、菩萨、供养天女、上师等类,与其他藏传艺术题材相比,缺常见的护法和坛城题材。其中,诸佛题材主要有释迦牟尼佛〔图十一〕、药师佛〔图四〕、迦叶佛〔图九〕、大日如来佛、阿閦佛〔图十四〕、宝生佛、无量光佛〔图六〕和不空成就佛等五方佛;菩萨主要有文殊菩萨、弥勒〔图十五〕、般若佛母、金刚萨埵〔图十六〕、金刚钩〔图十七〕、金刚索〔图七〕、金刚锁和金刚铃〔图七〕等四摄菩萨等;供养天女主要有金刚华〔图十八〕、金刚歌、金刚香、金刚灯等八供养天女;上师像较少,主要出现在供养人像、墨书《两万五千颂》写本〔图十九〕和前述多罗那他〔图十三〕、曲吉杰布和绛央曲杰等藏传上师版画。

图十四 墨书瓷青底金书经题《十万颂》写本插图阿閦佛

图十五 墨书瓷青底金书经题《八千颂》写本插图弥勒菩萨

图十六 墨书瓷青底金书经题《十万颂》写本插图金刚萨埵菩萨

图十七 墨书瓷青底金书经题《十万颂》写本插图金刚钩菩萨

图十八 墨书瓷青底金书经题《十万颂》写本插图金刚华菩萨

图十九 墨书《两万五千颂》写本插图上师像

2. 常啼菩萨求法题材

这一题材主要出现在墨书《八千颂》写本插图。图像的配置、组合与插放位置并无定制,其图像配置与题材和晚期定型、常见的同一经典的插图有别。除单尊外,大量图像为2-10余尊的复杂组合〔图五〕。插放位置也与多数经书常见的位置不同,并非插放在整部佛经的扉页、末页,或相关各品的起始和结束页两侧,而是大量插放在经典的中间页,同一页少者单幅,多者达5幅,且位置错落。题材表现的是常啼菩萨持之以恒、舍身求法、终获正果的故事。画面按经典中载及的情节展开,涉及卖身求法、刺血洒地、魔王阻挠、如愿受法〔图十〕等曲折生动的情节,堪与善财童子求法相提并论。由于插图缺少尊像题记,且在西藏珍藏的10-13世纪的梵文贝叶经插图中未见表现[2],其详细内容有待将来进一步研究。

3. 供养人像

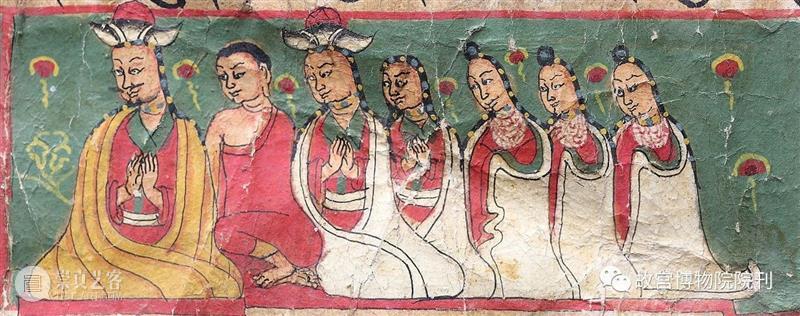

在洛当寺现有插图中,供养人像数量不多,只有4幅,分别为瓷青纸金书《两万五千颂》第五十二品(写本一)、墨书瓷青底金书经题《八千颂》三十二品、瓷青纸金书《十万颂》、瓷青纸金书《两万五千颂》写本插图。前二者保存较为完整,后二者已严重残损。其中《两万五千颂》五十二品插图两侧对称构图药师佛和释迦牟尼佛,中底构图长卷从左至右又分别布置三组图像。左侧五位,分别位无量寿佛、两位上师像和两位财神布禄金刚像,中间为各种供品,右侧为四位供养人像:均为跪姿,四分之三侧面像,双手当胸合十并持花,朝向供品〔图四〕。其中前两位头部严重受损,第三位头戴圆形皮帽,身披金边大氅,第四位发辫修长,垂于后背,其上装饰各种宝石,身披披风,应为女性。与五十二品供养人像相比,《八千颂》三十二品的构图基本相同,供品和供养人像也构图在中间和右侧底部,供养人均采用四分之三侧面像,双手当胸合十,朝向供品。差异只在此处的供养人像被分割成两组,同时本应在两端对称构图的金刚铃和金刚锁两位菩萨在此变化成左侧上下位置构图〔图七〕。中间供养人共七人,从装饰可知,由一僧六俗或二男五女组成〔图二十〕。其中首位为男性俗人,长方形脸,蓄八字胡,头戴红色高顶白色花瓣形翻沿帽,内著交领红色长袍并束腰带,外披黄色大氅;身后为僧人,身着袒右肩红色袈裟,单腿跪立;身后为头戴同一形制帽子的女性,辫发披肩,其上装饰各种宝石,身披白色披风。其后三位女性造型与此基本相同,显著区别在于无帽,颈部装饰有数条珠宝项链。右底供养人由一男二女三位俗人供养人组成,男性供养人造型和装束与中间俗人供养人基本相同,其后女性供养人亦与中间供养人大致相同。瓷青纸金书《十万颂》写本末页严重被毁,只保存了左侧略靠中心一小部分经文和插图,左侧端头为大部被毁之菩萨像,左底绘有两位上师像,二者造型基本相同:均为正面像,袒露右肩,著袈裟,双手结说法印,双脚结跏趺坐,头顶上方装饰伞盖。其显著区别只在于左侧者头戴桃形双耳尖帽,而右侧者无帽,同时二者袈裟颜色不同。从前述供养人像完整构图推测,中底和右底应构图有供养人像,但已不存。瓷青纸金书《两万五千颂》写本二也残存有供养人像。该页右侧大部已毁,中底和右侧底部分别残存一身黄色财神布禄金刚像、供品和三位供养人像,其构图应与前述《两万五千颂》和《八千颂》相同。供养人亦为四分之三侧面像,身披黄色金边大氅,双手当胸合十并分持花,朝向供品一侧。最后的两位女性供养人亦发辫修长,垂于后背,其上缀满各种珠宝饰物,与《两万五千颂》五十二品插图中女性供养人的装饰如出一辙。这些供养人像的装束显示,他们均具有一定的经济或政治地位。

图二十 图七供养人像局部

通过与现有艺术遗存的比较,洛当寺经书插图在艺术上体现出克什米尔、波罗风格和各种风格元素相互融合的特点,十分复杂。其中前两种,尤其是第一种风格特征显著,为写本插图流行的主要风格。其主要特点分述如下:

1. 克什米尔风格

诸佛菩萨等神灵的造型多为正面,但面部表现男性多正面,女性多侧面。男性五官多呈长方形,双眼较大,鼻子修长,嘴唇较小;躯干结实,宽胸细腰,呈明显的倒三角形;四肢健壮,有力感。女性面部多呈椭圆形,面部、胸部的女性特征突出,造型夸张。与男性相比,面部弯曲的柳眉、尖凸的下颏,胸部圆凸的双乳、纤细的腰身及其下夸张的块状肌肉十分醒目。佛高髻,著袈裟,袈裟多覆右肩〔图二十一〕。菩萨和佛母多饰三角形冠叶的宝冠,或束发或辫发,饰宝缯,上身裸露或著紧身上衣,下身著裙,环披帔帛并沿双肩飘垂起舞。宝冠、耳珰、项圈、项链、手镯、臂钏和脚镯等首饰通体上金〔图十四,图十六,图十七〕。供养人像男性多留胡须,头戴宽檐高帽,著长袍,外披大氅,女性多辫发,发辫修长,并配饰各种珠宝,多披披风〔图七〕。服饰纹样流行植物和几何纹,细密、繁复、工整。诸佛菩萨像多佩彩虹身光和头光,或建筑纹样的龛型背光〔图八〕,身光装饰闪电纹或弹簧纹〔图十四,图十六-图十八,图二十一〕,建筑纹样多与克什米尔建筑相似。宝座多为杂色覆瓣圆形莲座或与其上座垫组成,须弥座较少出现。造型虽以线条和色彩结合,但晕染特征显著,身体凸出部分都晕染成浅色固定的高光,与关节等凹陷部分晕染成的深色形成强烈对照,具有显著的体积感〔图十四〕。这些特点与阿里托林寺、皮央石窟杜康大殿[3]和印控塔波寺(Tabo)、普寺(Poo)[4]及万拉寺(Wanle)发现的写本插图〔图二十二〕风格基本一致[5],而且也与阿里托林寺西北和东北塔〔图二十三〕[6]、东嘎石窟、皮央79窟[7]、聂拉康〔图二十四〕[8]、丁穹拉康[9]、芒囊寺及热尼拉康早期壁画[10]以及印控塔波寺〔图二十五〕、阿齐寺(Alchi)等石窟和寺院同一风格的壁画大致相同[11]。甚至除色彩外,其余特点也与卡孜寺传为仁钦桑布制作的莲花手观音和皮央佛寺出土的金铜造像[12],热尼拉康和印控塔波寺、那科寺(Nako)和松达寺(Sumda)等现存泥塑非常相似[13]。

图二十一 墨书《十万颂》写本插图

图二十二 塔波寺经书插图

图二十三 供养菩萨, 托林寺西北塔壁画

图二十四 聂拉康石窟语自在文殊壁画局部

图二十五 塔波寺金刚界壁画局部

2. 波罗风格

洛当寺写本部分插图同时也体现出较为明显的波罗风格元素。诸佛菩萨多表现侧面四分之三像,佛高髻螺发,胸膛宽阔、结实,身披袈裟,多袒露右肩〔图二十六〕。菩萨上眼睑中心尖削,鼻梁高直,头部装饰多重多叶宝冠,辫发垂肩〔图二十七〕,立式胁侍菩萨身躯略呈三折枝造型,女性菩萨或佛母亦多表现三折枝身躯,双乳高圆,腰部内收,亦表现块状腹肌,但不似克什米尔风格夸张〔图二十八〕。高僧多蓄胡须,内著坎肩,外覆袈裟〔图十九〕。菩萨和女性佛母佩饰各种首饰,造型简洁,通体上金,项链通常在胸部形成硕大的U字型。诸佛菩萨身后多饰舟形或椭圆形彩虹头光、马蹄形身光,身体两侧装饰三角形焰肩,背后表现缠枝纹靠背。须弥座工整精致,正面装饰盖布和宝石,莲瓣宽大,瓣尖卷曲如浪花〔图三〕。这些造型和装饰特征与今札达县的帕尔嘎尔布石窟〔图二十九〕[14]、邦札石窟壁画,印控阿齐寺、洛扎县色喀古多寺[15]、扎囊县扎塘寺壁画[16]、日喀则市夏鲁寺和拉萨大昭寺早期壁画,昌都类乌齐寺唐卡[17],乃至甘肃榆林窟[18]、内蒙黑水城保存和出土的壁画、版画、唐卡等同一风格艺术近似[19]。

图二十六 墨书《两万五千颂》写本插图宝生佛

图二十七 墨书《两万五千颂》写本插图金刚灯菩萨

图二十八 墨书《两万五千颂》写本插图佛母

图二十九 帕尔嘎尔布石窟壁画局部

3. 混合风格

此外,洛当寺写卷也有部分融克什米尔、波罗和尼泊尔等风格元素于一体的插图。总体上,要清楚识别每一个风格元素极其困难,只能根据某一风格较为典型的元素作出大致判断。插图中经常融合的元素主要有克什米尔风格的三角形冠叶、倒三角形夸张的束腰〔图三十〕,波罗风格的多重多叶宝冠和高僧造型,以及尼泊尔风格的水滴形冠叶、诸佛菩萨短圆的面型〔图三十一〕等。这些风格元素的融合同样在阿里15世纪左右的石窟和寺院壁画中非常流行。例如,托林寺和古格故城就多有尼泊尔兼容克什米尔风格元素的作品[20],芒扎石窟则体现出波罗与克什米尔风格元素融合的特征[21]。

[作者单位:熊文彬,四川大学中国藏学研究所、历史文化学院考古系;

夏格旺堆,西藏自治区文物保护研究所]

(责任编辑:张 露)

*本文为2019年度国家社科基金重大项目“西藏阿里后弘期初的佛教遗存与多民族交融研究(19ZDA177)”的阶段性成果。

[1]关于该幡的发现与研究,详细参见熊文彬:《西藏札达县洛当寺新现元代内地佛幡——兼论元代阿里与内地的文化交流》,《中国藏学》2021年待刊。

[2]美国哈佛大学的金珍我教授对于印度、尼泊尔和我国西藏现存梵文贝叶经的插图进行了较为系统、深入的研究,其结论对于洛当寺经书及其插图的功能和意义具有重要的参考,但由于洛当寺经书及其插图严重残缺不全,因此对其难以定论。关于梵文贝叶经及其插图研究,详见Jinah Kim, Receptacle of the Sacred, Illustrated Manuscripts and the Buddhist Book Cult in South Asia, University of California Press, 2013.

[3]托林寺写本插图参见彭措朗杰:《托林寺》页139、141-142图版,大百科全书出版社,2001年。皮央石窟集会大殿写本及其插图,见熊文彬:《西藏阿里札达县皮央杜康大殿藏部分佛教文献管窥》,页263-274和图版6,《南方民族考古》2020年第20辑。

[4]关于塔波寺经书写本及其插图分别参见Cristina Scherrer-Schuaub & Paul Harrison, Tabo Studies III, A Catalogue of Manuscript Collection of Tabo Monastery, Istituto Italiano Per L’arfric E L’oriente, Roma, 2009;Deborah Kimburg-Salter, “Report on 1991 Expedition: Indo-Tibetan Miniature Painting from Himachal Pradesh”, in P. Kvaerne, ed., Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, pp.441-453, figs 1&7Oslo,1992。

[5]Eva Allinger, “An Early West Tibetan Manuscript from Hanle Monastery, Lakakh:,in Eva Allinger, Frantz Grenet, Christian Jahooda, Maria-Katharina Lang &Anne Vergati, ed., Interaction in the Himalayas and Central Asia, Processes of Transfer,Translation and Transformation in Art, Archaeology, Religion and Polity, pp.147-172, Austrian Academy of Science Press, 2017.

[6]彭措朗杰:《托林寺》页120-125图版,大百科全书出版社,2001年。

[7]图版参见四川大学中国藏学研究所、四川大学历史文化学院考古系和西藏自治区文物事业管理局:《皮央·东嘎遗址考古报告》,四川出版集团、四川人民出版社,2008年。

[8]霍巍、张长虹主编:《藏族美术集成·绘画艺术·壁画·阿里卷》页1-9图版,四川党建期刊集团、四川民族出版社,2017年。

[9]山西省考古研究院、西藏自治区文物保护研究所、阿里地区文物局、日土县文物局:《西藏日土县丁穹拉康石窟群考古调查简报》,《考古与文物》2014年第6期,页32-40。

[10]四川大学中国藏学研究所、四川大学考古系:《中印边境古寺热尼拉康与普日寺调查简报》,《南方民族考古》第六辑,页389-398;熊文彬、张建林、席琳:《西藏西部11世纪重要寺院热尼拉康及其艺术再探》,《中国藏学》2019年第2期,页5-16。

[11]塔波寺壁画,参见图齐著、魏正中、萨尔吉主编:《梵天佛第》第三卷《西藏西部的寺院及其艺术象征》第一册《斯比蒂与库那瓦》,上海古籍出版社,2009年;Deborah Kimburg-Salter, Tabo, A Lamp for the Kingdom, Skira Editore, Milan, 1997.

[12]关于皮央考古清理出土的金铜造像,参见霍巍:《论西藏札达皮央佛寺遗址新出土的几尊早期铜佛像》,《文物》2002年第8期,页70-77。

[13]关于境外寺院泥塑,参见前揭《斯比蒂与库那瓦》;Christian Luczanits, Buddhist Sculpture in Clay, Early Western Himalaya Art, Late 10th to Early 13th Centuries, Serindia Publications, Chicago,2004.

[14]霍巍:《西藏阿里札达县帕尔嘎尔布石窟遗址》,《文物》2003年第9期,页42-59;张长虹:《西藏阿里帕尔嘎尔布石窟的两幅曼荼罗图像及其相关问题研究》,《西藏大学学报》2013年第4期,页95-106。

[15]湖南省考古研究所、西藏自治区文物保护研究所、西藏自治区山南文物局:《山南壁画》,科学出版社,2019年。

[16]金维诺主编:《中国美术分类全集·中国壁画全集·藏传寺院3》图版1-39,天津人民美术出版社,1992年。

[17]康·格桑益希主编:《噶玛嘎孜画派唐卡》,文物出版社,2015年;冯骥才主总编:《中国唐卡文化档案·昌都卷》,青岛出版社,2016年。

[18]敦煌研究院:《中国石窟·安西榆林窟》,文物出版社,1990年。

[19]俄罗斯艾尔米塔什博物馆、西北民族大学编纂:《俄藏黑水城艺术品》卷1-2,上海古籍出版社,2011年。

[20]西藏自治区文物管理委员会编:《古格故城》下册彩版1-86,文物出版社,1991年;前揭彭措朗杰:《托林寺》页120-125图版。

[21]前揭霍巍、张长虹主编:《藏族美术集成·绘画艺术·壁画·阿里卷》页258-265图版。

文章由作者授权,未经允许不得转载。

欢迎读者阅读、选购纸本期刊。

敬请阅读:

此为熊文彬、夏格旺堆:《西藏阿里札达县洛当寺新发现的10-18世纪经书残卷插图的调查与初步研究》(上),全文刊载于《故宫博物院院刊》2021年第2期。

故宫院刊∣学术期刊公众号

长按,识别二维码,欢迎关注

天猫

故宫博物院

出版旗舰店

立即抢购

微信

故宫博物院

微信故宫书店

立即抢购

长按,识别二维码,选购纸本期刊

《故宫博物院院刊》

出版周期:月刊

国际标准刊号 ISSN 0452-7402

国内统一刊号 CN 11-1202/G2

语种:汉语

开本:16开

国内邮发代号:2-411,国外发行代号:MO101

每期定价:25元

订阅方式:

1、邮局统一订购

国内邮发代号:2-411

2、线上订阅购买

天猫淘宝旗舰店:ggcbs.tmall.com

店内查找“期刊悦读”,选购

点选上文二维码,通过天猫旗舰店或微信书店下单订购

投稿方式:

投稿邮箱:yuankan@dpm.org.cn

邮寄地址:北京市东城区景山前街4号 故宫博物院《院刊》编辑部

邮政编号:100009

更多学术信息敬请关注微信公众号:

故宫博物院院刊

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享