“HOW Picks”是昊美术馆一档趣味性内容的分享栏目,每周向公众分享昊美术馆的团队推荐,内容将收集筛选于艺术类电影、书籍、人物、杂志、特殊活动、舞蹈、音乐、网站、主题等,以飨各位读者。

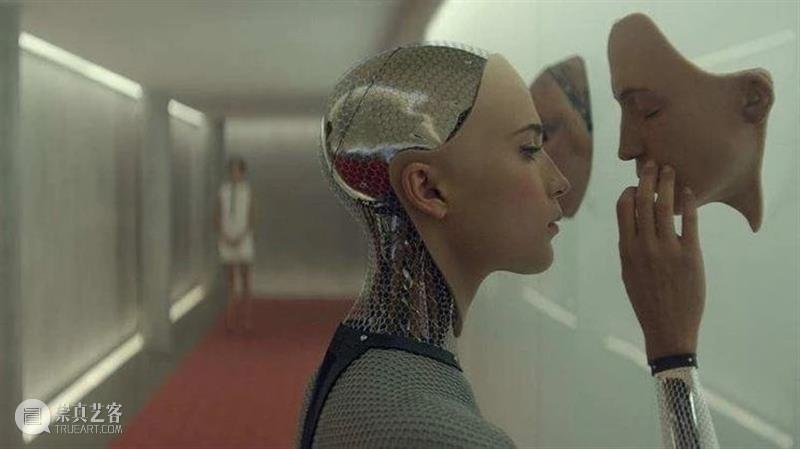

本期picks将基于 #人工智能# 为线索而展开,以艺术创作、电影和书籍为媒介,为读者呈现人工智能与科学技术入侵下的不同艺术世界。

01 艺术

2018年时发生了一件具有里程碑意义的事件。总部位于巴黎的艺术团体Obvious使用AI和基于15000幅肖像画设计的算法创作了一幅作品。这幅取名为《爱德蒙·德·贝拉米肖像》的画作最终在纽约佳士得拍卖行以432500美金的价格成交。Obvious使用了一组名为“生成对抗性网络”(Generative Adversarial Network,缩写为GAN)的算法来探索艺术与人工智能领域。

《爱德蒙·德·贝拉米肖像》(Portrait Of Edmond de Belamy),2018

艺术家如何与人工智能建立创造性和即兴性的伙伴关系?人工智能能从美学上体悟人性的感受,并创造出真正动人的新形式吗?本期介绍的三位AI艺术家,在人工智能超速蔓延使得工具解放的前提下,将技术服务于观念的表达,以消解机器的冰冷胁迫——

克林格曼是在艺术中使用人工智能的先锋之一,他将其视为一种延伸人类认知的途径;钟愫君基于自己的画作来训练AI,让它将学到的风格转化到她身旁的机械臂上,实现“画笔的二重唱”;以游戏引擎的算法程序与设计原则,结合即兴创作及认知科学为基础,Ian Cheng所打造的“现实模拟”是无限延续的虚拟生态系统。

ARTwork

01

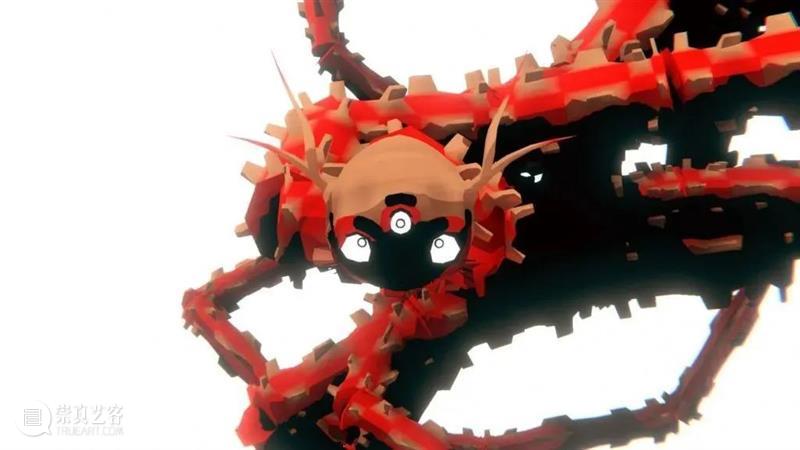

郑曦然(Ian Cheng)

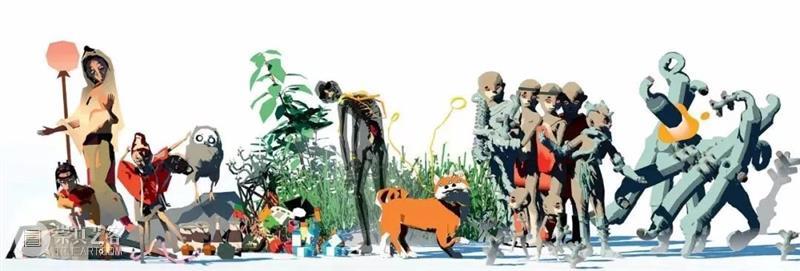

上:《使者自己的落日》(Emissary Sunsets The Self),2017

中:《使者在完美中分叉》(Emissary Forks At Perfection),2015-2016

下:《BOB(Bag Of Beliefs),2018-2019

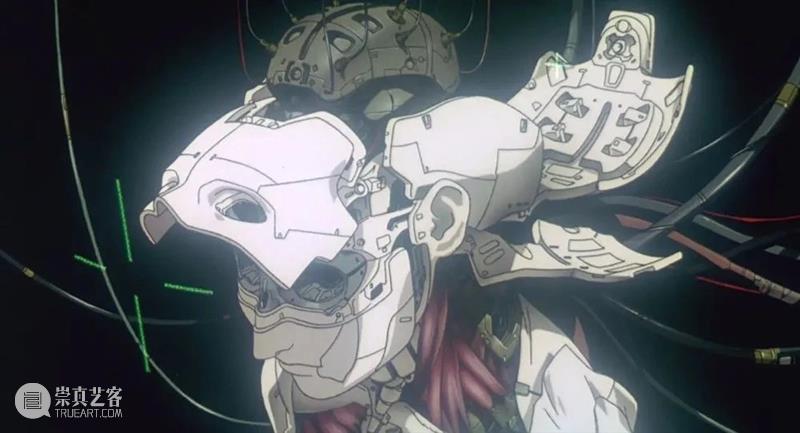

郑曦然(Ian Cheng )一直在探索着不断变化的人类能力和突变性质,开发了具有基本编程特性的“现场模拟”(live simulations )虚拟现实生态系统。他的计算机模拟模型规划了富有创造力的生物和物体的动力学,也找到了其中必然的因果联系,导致涌现了一系列的“行为艺术家”的出现,但“他们”从未被真正地控制住。郑曦然把他的计算机模拟比作成“神经的运动”:对于观众而言,随着不痛不痒的变化,这是一个能够刻意去训练人具有的困惑、焦虑和认知失调等情感问题的艺术形式。

上:《使者的引导—叙事的代理人与野生动物》(Emissaries Guide - Narrative Agents and Wildlife), 2017

下:《神踞之下的使者》(Emissary Forks At Squat of Gods),2015

使者(Emissaries)三部曲作品是郑曦然自2015年至2017年制作,多部围绕“虚拟生态系统”的动态视频作品——《神踞之下的使者(Emissary in the Squat of Gods)》、《使者在完美中分叉(Emissary Forks At Perfection)》以及《使者自己的落日(Emissary Sunsets the Self)》。艺术家描述每部“使者”作品像是「故事的栖息场所」或「自动播放的视频游戏」。作品动画中看似复杂的群戏实际上是更为复杂的模拟系统,而非由艺术家操控几个角色按脚本演绎一个叙述性的故事。

《BOB》(Bag Of Beliefs),2018-2019

2018年,郑曦然创造了人工智能生命体《BOB》——“一袋信仰(Bag of Beliefs)”的缩写。BOB颠覆了人工智能的常见叙事,比如私人助理的身份(通常是女性,像是iOS的Siri、亚马逊的Alexa),或科幻电影中常见无处不在并要毁灭世界的超级电脑。它是复杂的生命体:一个以环境数据、观众反馈和其自身对于历史和记忆的理解为基础,能够产出行动和情绪反应,并会不停演进的独立个体。

02

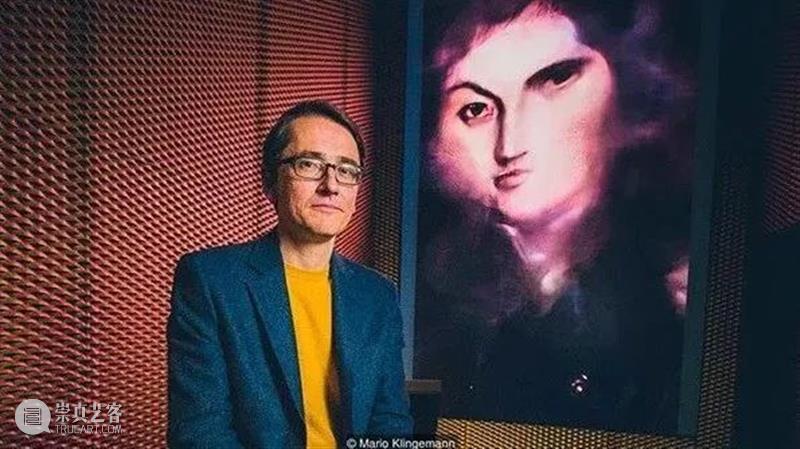

马里奥·克林格曼

(Mario Klingemann)

比起画笔和油彩,在80年代自学编程的马里奥·克林格曼(Mario Klingemann),更喜欢用神经网络、代码和算法进行艺术创作。作为神经网络和AI艺术领域的先驱,克林格曼成为继Obvious之后第二位作品在主流拍卖行中售出的AI艺术家。“人工智能的潜力在于,它可以挑战当下关于什么是艺术以及它能做什么的思考,并将新的思想引入某些看起来有些陈腐和可预见的领域。它将成为一项长期艺术运动。”

德国艺术家马里奥·克林格曼(Mario Klingemann)

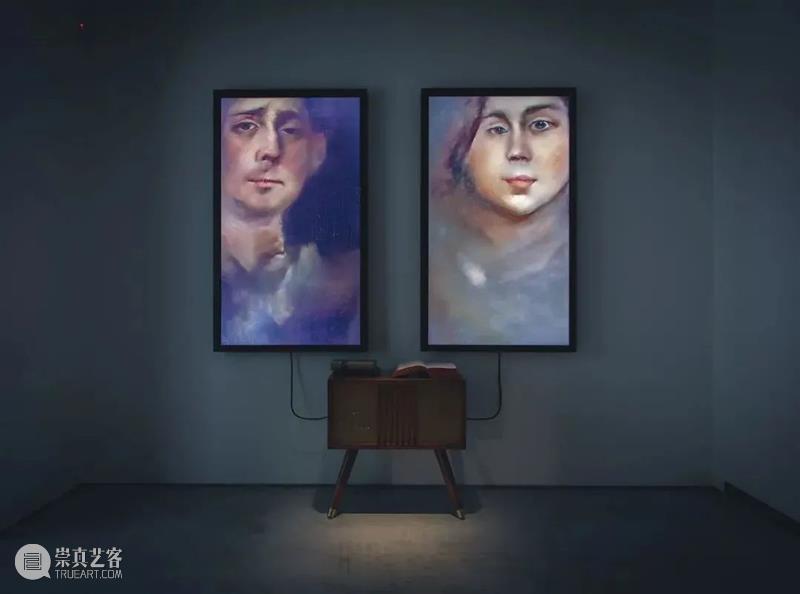

作品《路人的记忆I》由一个内置 AI 计算机“大脑”的木制餐具柜,和上方连接的两个屏幕组成。计算机通过实时工作,将一系列想象的男性和女性的扭曲面孔投射到屏幕上。作品的独特之处便在于其“实时创作性”——当观众正在注视屏幕的时候,肖像流也正在被 AI 无穷无尽地生成出来,这些画作是独一无二、转瞬即逝的:没有任何两张画像是相同的,且一经显示永远不会再重复出现。

《路人的记忆I》(Memories of Passersby I)

2018年,他获得了Lumen奖,该奖项旨在表彰使用科技创作的艺术品。“这台机器涉及到人工神经网络,它处于一个反馈环,不断地创造出新的面孔,这些面孔开始变化并逐渐消失。当你经过展示台,面对这些转瞬即逝的面孔时,它刚好也表达了作品名的寓意——路人的记忆。”克林格曼强调。

03

钟愫君(Sougwen Chung)

艺术家钟愫君(Sougwen Chung)

人机协作领域的先驱钟愫君(Sougwen Chung)是一名生于加拿大、在香港长大的华裔跨学科艺术家,现居于纽约。钟愫君的艺术创作涵盖装置、雕塑、绘画和行为等多个领域,所有作品均由她和非同寻常的“助手”——人工智能机器人合作完成。

Drawing Operations Unit: Generation 2 — MEMORY,2018

钟愫君最得力的“助手”是一台命名为“D.O.U.G.”的机器人,她通过 Google 机器学习平台 TensorFlow 上的ML 模型对这台机器人进行训练。训练得出一个神经网络,以生成从数据中识别出的重复模式,再将图纸、草图和绘画数字化,通过自定义软件将其反馈给机器,以便它可以模仿和模拟她的风格。代表作《绘图操作单元》(Drawing Operations Unit),即是她的机器人绘画协作者,目前已经研发出了五代。

《植物区系培育农业网络》(Flora Rearing Agricultural Network),2020年至今,18分51秒

《植物区系培育农业网络》延续了艺术家多年来感兴趣议题——通过绘画和机器人技术,致力于探索艺术与人工智能的结合。影像作品记录了艺术家在66天隔离期间,与她的机器人协作者DOUG共同描绘植物区系培育农业网络蓝图的过程。这个蓝图是一个2021年即将建成的多机器人植物养殖农业网络所绘制。此农业网络将设计一种贴近自然的机械系统,以花卉、微生物细胞和光合作用为机械提供能量,为它绘制的蓝图就是农业系统的线路图,以此表达人类、机器、生态和谐共生的主题。

01

《神经漫游者》

作者: [美] 威廉·吉布森

出版社: 江苏凤凰文艺出版社

02

《未来简史》

作者: [以色列] 尤瓦尔·赫拉利

出版社: 中信出版集团

03

《销声匿迹》

作者:[美] 玛丽· L.格雷 / [美] 西达尔特·苏里

出版:世纪文景 上海人民出版社

-

* 非特别注明图片均源于网络

策划 & 文字整理 & 编辑 / Chan & Yuru

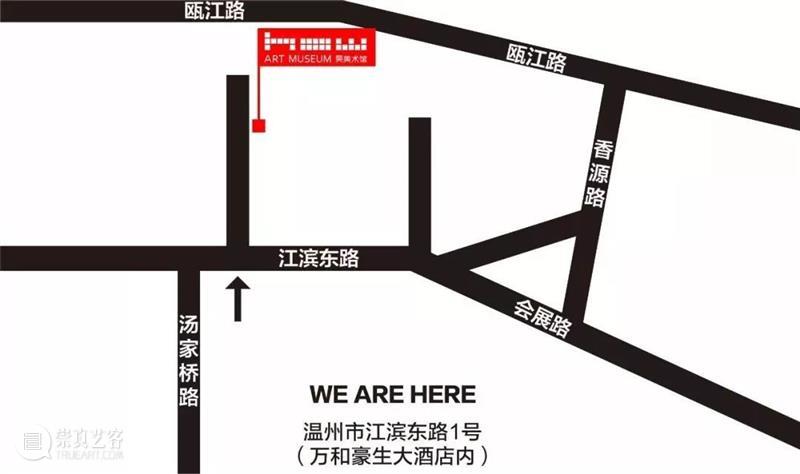

昊美术馆(温州)延续昊美术馆(上海)的“夜间美术馆”运营模式,是浙江省首家"夜间美术馆",常规对外开放时间至夜间10点,目前特殊时期开放时间为下午1点至夜间8点(周二至周日)。昊美术馆(温州)将持续为公众呈现丰富的公共教育及户外艺术项目,引领融合艺术、设计、科技的全新生活方式。

昊美术馆(上海)是具备当代艺术收藏、陈列、研究和教育功能的全新文化机构,坐落于上海浦东,共有三层展览和活动空间,总面积约7000平方米,于2017年9月正式对外开放。昊美术馆首创“夜间美术馆”的运营模式,常规对外开放时间至夜间10点,目前特殊时期开放时间为上午11点至下午6点(周二至周日)。此举能让更多观众在工作之余前来美术馆观展,昊美术馆也举办“国际策展人驻留项目”、“户外电影节”、“雕塑公园”等国际交流项目和户外活动,以此建立全新的艺术综合体和浦东新地标。

🙋&🙋

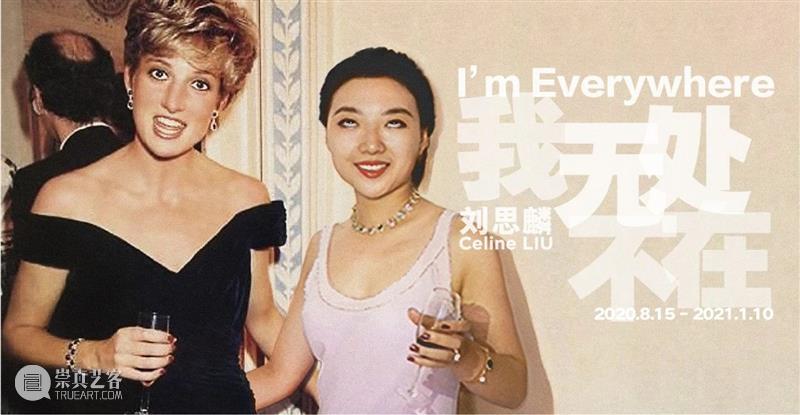

正在展出 Current

昊美术馆(温州)

HOW ART MUSEUM (WENZHOU)

昊美术馆(上海)

HOW ART MUSEUM (SHANGHAI)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享