利维坦按:

对历史的探寻是件极其浪漫的事情。我们既能在这一过程中感受到融入群体的归属感,又能找到生从何来的痕迹——前者能够排解个体作为独立存在而产生的、空间上的孤独感受,消解界限;后者能够赋予当下生活某种时间合理化的解释,这会让人收获安心。而从另一个角度来说,历史有着诸多的不确定性,且这些不确定性也许永远也无法解决,但不确定性即可能性,可能性又是另一种意义。

历史是谬误的集合。文物是历史的客观。

两千多年前,司马迁为“通天人之际,究古今之变,成一家之言”,著书《史记》,二十四史里它排第一。这部鲁迅口中的“史家绝唱”,记载了从传说中的黄帝时代,到汉武帝时期长达2500多年的历史。如今我们对于这一时期——尤其是上古传说时期的认知,很大程度上依赖于此。

我们都知道,秦始皇统一六国之后一书诏令,六国史书尽数焚为灰烬,落入氤氲的历史暗河中再无踪迹可循,这也是为什么《史记》中记载的上古史料会如此珍贵——历史丢了开端,《史记》则把开端重新挖出来粘回去,我们才能知道上古所发生的事。

然而,西晋时期(公元279年)发生在河南的一次盗墓活动,让《史记》的准确性遭到了严重质疑。

盗墓者名为不准(古音同“否标”),是个职业盗墓人,在当时的国都洛阳一带颇有名气。被盗的墓葬属于战国时期魏国的第四任国君魏襄王,魏襄王死后在棺材里平静地躺了五百多年,直到那天盗墓贼不准不请自来。

但是不准的这次盗墓,却带出了古代唯一留存的、未受秦火荼毒的编年体史书,《竹书纪年》。这本魏国史官所著写的官方史书,比《史记》早了足足两百多年。正是因为被魏襄王带到了墓里,《竹书纪年》才能重见天日、留存至今。

然而,书里所记载的上古史与《史记》截然相反,令人瞠目结舌。

《竹书纪年》原名《汲冢纪年》,经五代战乱散佚,后人重新整理而得,因此其真实性同样有待商榷。

举个例子。《史记》中记载有尧、舜的禅让佳话:传说中的这两位上古君主都是贤明之人,老了之后没有把帝位传给自己的亲儿子,而是主动禅让给了有才干的晚辈,由此被奉为明君。

但是《竹书纪年》不是这样写的。书中明确记载:

昔尧德衰,为舜所囚也。

舜囚尧于平阳,取之帝位。

意思是,尧帝老了之后被舜关在了平阳,舜由此篡位取得王权。佳话变成了血淋淋的笑话。

考古讲究“孤证不立”,单一本《竹书纪年》也不足以被当作客观事实对待——然而,这段历史在同为战国时期著作的《韩非子·说疑》中也得到了印证:

舜逼尧,禹逼舜汤放桀,武王伐纣;

此四王者,人臣弑君者也。

再来看看先秦时期的《山海经》里是怎么说的:

苍梧之山,帝舜葬于阳,帝丹朱葬于阴。

丹朱是尧的亲儿子,如果尧当年是把帝位直接禅让给了舜,《山海经》又为什么在写到丹朱时还加一个“帝”的称谓?因此有学者猜测,尧先是将帝位传给儿子丹朱,而舜则是发动了政变,从丹朱手中夺取了政权。不仅如此,还把这父子俩葬在山的两面,死都不给葬到一块。

也难怪三国时候的曹丕在逼迫汉献帝把皇位“禅让”给自己后,说出这样一句大实话:

尧舜之事,吾知之矣。

还有关于伊尹的事。《史记》中记载,商朝的开国宰相伊尹辅佐商王太甲治理国家,因为受不了太甲的玩忽职守与胡作非为,把他关在了桐宫反省,一关就是七年。七年之后太甲改过自新,伊尹就把他接出来,继续辅佐他做皇帝,是一代贤臣的典范。

除了被视作忠臣,伊尹还被后人称为“烹调之圣“,是厨师的祖师爷。

但是《竹书纪年》里对于伊尹的生平又有另一版说法:

伊尹放太甲于桐,乃自立;

七年,王潜出自桐,杀伊尹。

也就是说,伊尹打发走太甲之后自立为王,太甲经过七年的苦苦挣扎,终于跑出来杀死伊尹,这才夺回帝位。哪来的千古贤臣,不过是篡位失败丢了性命的逆臣。

《竹书纪年》中所记载的史料,与《史记》相悖之处还有很多,既是史学家研究的重点,又是他们的一块心病。只可惜对历史的研究嚼烂了说破了,到头来也只能是门概率学——支持一种看法的文物越多,证据越足,这种看法就越靠谱。

从这个角度来说,发生在当下的时期永远只能留在当下,所谓历史,只是多数人的一面之词。《史记》,真的只能是“一家之言”。

古人如何考古

我们对一段历史的还原,只能基于那段时期留存下来的信息。器物也好,文字也罢,都是我们从何而来的证明。

我们的老祖宗显然也懂这个道理,因此很早就开始重视起文物的研究工作。《竹书纪年》在战国时期入葬,一直到西晋重见天日,整整隔了五百多年。得亏西晋王召集了当时的大批史官潜心研读,才从中辨认出竹简所用的战国文字,整理成册,以飨后人。

而在西晋之前,春秋战国时期的东周,也曾在都城洛阳设立“守藏室”,保管留存下来的玉石丹青等重器珍宝,既是大仓库,又是国内最早的“博物馆”。老子李耳在骑着大青牛出关之前,还在这个仓库里当过管理员。

西晋以后的西汉亦是如此。当时有个异人李少君,传说能驱鬼神,种谷得金,还懂长生不老之术,深受汉武帝赏识。根据《史记》记载,汉武帝当时有一老旧的青铜物件,便问少君认不认得。少君答曰:这玩意在齐桓公十年那会儿,是摆在柏寝台上的。一看物件的铭文,还真是如此。

柏寝台原称路寝,是齐侯的行宫。相传台上曾经殿宇壮观,松柏苍翠,如今却只能看到个六米高的大土堆。

少君多大能耐早已不可考,毕竟他和汉武帝都没能活到现在,但至少说明早在汉朝祖辈们就掌握了一定的文物鉴定技术。

往后更是如此。南北朝的梁元帝还曾让人收录了一大批古早的碑刻文字,共100卷,辑录成册《碑集》。唐人也曾发现过秦国的刻石,十块鼓形的石头上各刻有四言诗一首,内容关于秦国国君的一次游猎,是现存年代最早的石刻文字,至今仍收藏在故宫博物院中。

秦石鼓上的铭文。

唐代甚至还有规定“若得古器,形制异而不送官者”是要受刑罚的,而盗墓者则以贼盗论处。可见对文物的保护早在唐代就成了国家法制的重要组成部分。

但是古代考古学的第一个发展高潮,其实是在宋代。

根据清末《金石学录》的统计,宋代可以称得上是古器物学家的学者已达61人。所谓“金石学”,“金”指金属器物,“石”指石刻碑文,是考古学的前身。盖因当时出土的文物大多为金器、玉器和石碑,即便有纸帛竹简类型的发现也难以辨识和保存。

很可惜,根据《宋代金石遗书目》统计,已知由宋人所著、现已失传的古器物学著作多达89部,而在存留下来的30部中,最早的便是《考古图》。

《考古图》共有十卷,收录了从商代到汉代共224件青铜器,1件石器,13件玉器。每一件器物都既有摹画在纸上的器物图样,又有时间、地点、尺寸、流传经过与收藏概况等详细记录,由北宋学者吕大临在1092年编著而成,称得上是我国传统古器物学正儿八经的开端。

《考古图》内页。

《考古图》面世没过几年,又有学者王黻受朝廷之命编写的《博古图》问世,扩充之后的《博古图》收录了839件古器物,蔚为大观。

宋代的金石学家有多厉害?他们早早就对《史记》里所记载的历史有过怀疑。比如宋代的欧阳修结合古碑文、《后汉书》等史料,曾断言史书对于汉魏禅让的具体时间记载有误(详见《辑古录》);赵明诚通过对秦代石刻的细致考究,发现了《史记》的多处谬误(详见《秦泰山石碑考》)。

再往后,从北方踏来的铁骑把北宋政权赶到了南方,最后送上了西方,连皇帝都被逼得跳下海里。宋亡之后的元代,学术研究不似往昔这般繁盛,金石学也逐渐陷入了低谷。元后的明代虽然有些起色,但也就那么一回事,金石大家寥寥无几,很难再谈得上什么进步。

一直到了清代,金石学才真正有了复兴的迹象。

光绪年间,国子监里有个大臣名叫王懿荣。王大人生于官宦世家,博学广识。光绪二十五年(1899年)的时候患上了疟疾,便差人到菜市口的一家药店买回一剂中药准备熬起,却在无意间发现:其中一味叫做龙骨的药材上,刻着一些奇怪的符号。

中医所说的龙骨自然不是真的龙骨头,而是泛指远古动物的骨骼化石。王大人平日喜好研究金石,认定这些符号是比春秋大篆更为古早的一种字体,因此那些甲骨很有可能是殷商遗物,于是开始以每片甲骨二两银的重金,私下收购这些刻有古文字的骨片,第二年便收集了1500多个骨片。

但是这一年,庚子事变爆发,王大人在与八国联军的对抗中战败,留下一句“吾义不可苟生”便服毒求死,没死成,又投井,终亡,身后空留下那些没来得及研究的上古骨片。最终是他的生前好友刘鹗将这些甲骨编印出版,著录成书《铁云藏龟》。

尔后又有王国维、罗振玉等学究大拿经过几番探寻,终于发现了这些甲骨的出处——河南安阳小屯村。此地在三千多年前曾是商朝的都城,名为殷墟,不仅出土了15万枚甲骨片,后来还挖出国宝后母戊大方鼎(或称司母戊鼎)。甲骨学由此迅速兴起。

河南安阳出土的甲骨片。

花开两朵,各表一枝。在王大人投井殉国的同一年,一个住在距离北京城两千公里开外的甘肃窑洞里的道士,也有了重大发现。

这位道士本是湖北麻城人,早年间参过清军,后来逃荒到了甘肃便定居下来,靠香火钱和摘抄经文为生。在一天的日常清扫中,道长和他的助手无意间在黄沙掩盖的洞壁上发现了一扇老旧的小木门。

推门而入,见得一间七平米见方的狭小洞窟,里头堆满了数千年无人翻阅的五万多件唐经、绢画、文书与各种佛教法器,令人叹为观止。

道长名叫王圆箓,王道长住的地方叫莫高窟,而那个清扫中发现的洞窟,便是后人耳熟能详的敦煌莫高窟藏经洞。

法国汉学家、探险家保罗·伯希和(Paul Pelliot)在藏经洞内,这也是藏经洞留下的第一张照片。

和甲骨文的发现一样,藏经洞的发现同样是近代考古史上的重大事件,被视作中国考古学诞生的前兆。在此之后,考古学在中国这片“巨大而孤立”的疆域上才正式开始生长。

是文物,总会坏掉的

考古学是关于文物的学科,更是关于历史的学科。但可惜,再美的文物也挡不住时光侵蚀。我国现已建成的博物馆已有5000余处,藏品数高达3700多万件——然而即便如今的文物保护技术远超古人,也只能尽可能地让文物保持原状。因此,为了保护出土文物的安全,我国从2002年开始一共禁止了195件文物出国(境)展览,放几例供赏:

——曾侯乙青铜尊盘

曾是国名,侯是身份,乙是此物件生前所有者的人名,尊与盘各指代一个部分,合二为一。整套物件装饰有龙84条,蟠魑80条,龙蛇蟠动,摄人心魄。多层装饰镂空且互不相连,内层依靠铜梗分层联结,精巧绝伦,是无可争议的中国古代青铜铸造工艺巅峰。

然而根据史料的记载,这套尊盘是曾侯乙的先祖留下来的,即便是在他那个时代,关于这件尊宝的制作工艺也早已失传。人们对于它的制作工艺,至今都只能猜测。

——《刊谬补缺切韵》

《切韵》是一本隋代的韵书,最令人惊艳的无疑是它独特的装帧技法——各页纸张依序相错约1厘米的距离粘裱,展开时书页如龙鳞一般相互堆积,因此得名“龙鳞装”。大清亡时,末代皇帝溥仪将其从故宫带出,后流落民间。一直到1947年才被故宫博物院重新购回。

——三星堆青铜神树

这件三星堆出土的青铜文物通高约4米,树分九枝,每根树枝上都立着一只神鸟;主干上逶迤着一条铜龙,有着难以名状的诡谲之感。学术界认为,这颗铜树是古蜀先民祭祀所用,先民们认为此物可通灵、通神、通天。

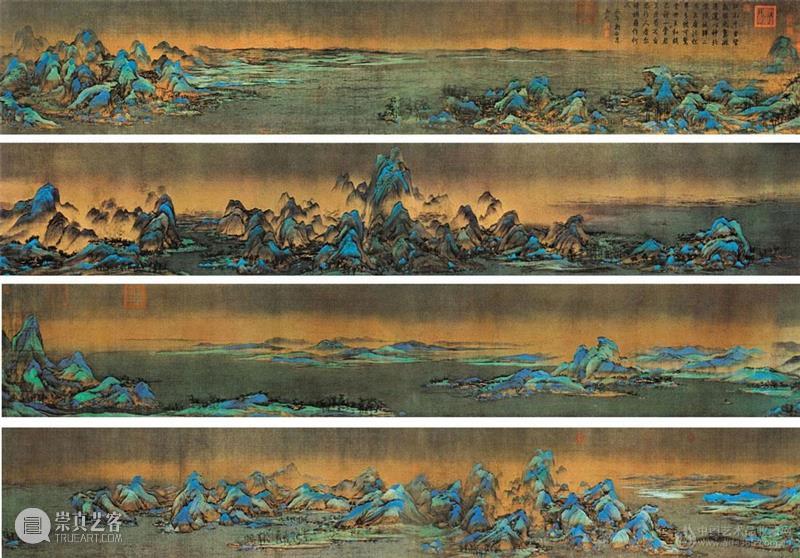

——《千里江山图》

《千里江山图》的神秘之处,很大程度上在于其作者王希孟。此人只曾在历史的切片中被提及只言片语,即便是作品也只有这么一件留存于世。在这十余米的绢本上,画与作者在精神上几近成为一体,隐密了来路和归途——孤卷已成千古,一瞥便是惊鸿。

可惜的是,承载《千里江山图》的蚕丝纤维极其脆落,作画所用的矿质颜料又非常厚重,每次展开与关合都会损伤画作,因此文物局才将这幅画归于不常展出的文物一波,2017年的展出一时间也成了热点事件。

其实不止是《千里江山图》,每一件文物都处在缓慢的熵增过程中,只可能越来越接近尘土,再也没有可能恢复如初。国家文物局公布的195件禁出文物中,像《千里江山图》这样不设常展的还有40件,另外更有26件属于不公开展出的范畴,其珍贵性可见一斑。

但是这里存在一个对立逻辑——限制展出是为了更好地保护,而保护的目的又是为了让更多人看到。如何才能通过技术实现非破坏性的文化传播,既能让更多的人看到这些珍宝,又能让他们得到最好的保护,将在很漫长的未来里成为一个待解决项。

其实早在去年7月,vivo影像实验室就成功挑战了一项高难度任务:用vivo X50 Pro+手机的超高清夜拍功能,拍摄出传世之作《千里江山图》。

强大的9亿像素全景拍摄,即便是在昏暗的环境中也能尽数拍下瑰丽的山川江河,每一处细节都清晰可见。

为助力实现这一目标,vivo在今年一月发起了「数字国宝助力计划」,希望通过科技创新来帮助传播传统文化,让更多的人能够拍摄美,欣赏美,拥有美。

相比于累手费心的专业相机器材,手机无疑更适合随手快拍,vivo X系列强大的暗光高清拍摄能力,将助力每个使用者抓住美的瞬间。

就在上个月,vivo又一次走进三星堆博物馆。用vivo X60 Pro+强大的「科技灵眸」之力,拍摄下一件件穿越古今的三星堆文物,帮助文物的数字化归档保存,使得数千年的历史也能在数字世界中熠熠生辉——即便是无法身临其境的你,也可以通过vivo的镜头领略到古文物那令人惊叹的美丽。

人文之悦,既是对历史的欣赏,又是对当下的感知。vivo始终希望能够通过科技的创新力量,更好地服务于用户。从Hi-Fi到屏幕指纹,到全面屏,再到微云台,技术能让你随时随地记录下人文的美,分享出欣喜与温情。

在vivo看来,影像是人文价值的最佳体现。作为vivo的新一代专业影像旗舰,vivo X60 Pro+有着几近无可挑剔的强大影像性能,后置镜头模组中所包含的一枚潜望式超远摄镜头和一枚50mm专业人像镜头,由vivo联合蔡司研发而成,能够显著增强拍摄能力。

最值得注意的是,后置镜头模组中所包含的一枚高达5000万像素的GN1超感光主摄镜头,与一枚4800万像素的超广角微云台主摄相得益彰,共同搭建出vivo X60 Pro+独特的双主摄影像系统。即便是在昏暗的博物馆中,也能帮助用户轻易捕捉文物的细枝末节。

不仅如此,vivo X60 Pro+的黑光夜视2.0算法会在极暗的拍摄环境中自动开启,“软硬兼施”的强大技术内核能显著提升影像质感,让大美无须再躲藏在黑暗之中。

创新,只为关注你所关心的一切。

文/王举

本文由王举在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享