本文上接《20世纪前期的湖社与京津地区画家(一)》

文/李松

四、金城、周肇祥与古物陈列所

金城与周肇祥二人在20世纪初期对于推动中国画的继承与发展所作的贡献,除共同发起组织中国画学研究会之外,还为筹组和健全古物陈列所各自作出自己的贡献。

古物陈列所筹建于1913年底北洋军阀政府袁世凯当政之时。1914年宣告成立,1915年10月正式对外开放,早于故宫博物院建立并开放整整10年。

古物陈列所设置于故宫紫禁城保和殿以南,午门、东华门、西华门以内及周边地区,陈列品来源包括两个主要部分,一部分是清代热河行宫及各皇家园林的陈设物品,一部分是沈阳清故宫所藏古物。当时,紫禁城的内廷部分仍由以溥仪为首的逊清皇室居住着。

古物陈列所内景(来源于微信公众号文藏)

古物陈列所将清廷旧藏的一部分书画和青铜器、陶瓷等艺术品向社会公开开放,扩展了人们对传统艺术的视野,并为人们提供了直接观赏、临摹古代艺术杰作的机会,对于20世纪中国画的发展起过重要作用。金城是建立古物陈列所的倡议者、建设者,也从对古画的临摹中,奠立了他的绘画史观和艺术成就。

在《金拱北先生事略》中记述金城于辛亥革命后,“荐补内务部佥事,旋被选为众议院议员,历任国务院秘书、蒙藏院参事。在内务部时,议设古物陈列所,为当轴采纳,即令监修工程,[16]皆参考各国博物院成规,备臻完美。……又念陈列物品大都数千年遗传,得之匪易,聚之尤难,于历史、美术均有重要之关系,虽分门别类,仅用中文,外宾来参观者每苦茫洋无津,乃倡议聘请华洋考古专家数人,互相考据,编译详细目录,并用西文记载,参观保管,便利殊多;并鉴及历代帝王画像,幅多而巨,向无副本,陈列日久,必为风日所蚀,一经损坏散失,即无从补绘,力请招员缩临副本二份,一备所中陈列,一则藏之他埠,原本则永久珍藏之。其他宝贵稀有之品亦可择优摹绘,实为爱护古物思虑周远之举,当事者颇然其说。曾经从事临摹,只以时事多故,半途中辍,迄今犹未竣事也”。

在陈宝琛撰文的金城墓志铭中也提及:“当事既辇致盛京内库及热河行宫所藏金石书画于京师,君为议员,倡议就武英殿陈列餍众观览。”并说到金城在古物陈列所勤奋临摹的情况:“中多名迹,为世所希。见君日携笔研坐卧其侧累年月,临摹殆遍。画艺大进。”他还曾将画进呈给溥仪,得到溥仪所赐“模山范水”的匾额。

金城为古物陈列所书画文物保存所采取的两项措施富于远见,也与他在海外参观博物馆所得到的借鉴与启发有直接关系。这些做法为后来故宫博物院的建设积累了经验。

作为中国博物馆事业的先驱者之一,金城还有更宏远的设想:筹设中华博物院,准备建立由中美考古专家组成的专门组织。终因时局变化,未能实现。

作为博物、文史学者的周肇祥,曾于1926年8月24日起担任古物陈列所所长,副所长为周贞亮。同年12月6日,周肇祥任古物鉴定委员会委员长,对古物陈列所的学术建构、出版等都起过重要作用。

据史树青记述:周肇祥出任古物陈列所所长时,“由于执掌所司,古器名画,多所寓目。并对所中古物鉴别组成古物鉴定委员会,聘罗振玉、李盛铎、宝熙、颜世清、郭葆昌、陈汉第、邵长光、萧谦中、徐鸿宝、容庚、马衡、王禔、陈浏、庆宽、徐宝琳、陈时利、陈承修、余启昌、邵章、张伯英、梁鸿志等人为委员,委员会内分为书画、陶瓷、金石、杂品4组,别其真赝,评其甲乙,编有《古物陈列所书画目录》13卷,附3卷,又编《书画集》6册。青铜器则由容庚先生编为《宝蕴楼彝器图录》及《武英殿彝器图录》。各书之成,先生擘划尤多”。[17]

古物鉴定委员会成员中的书画家颜世清、陈汉第、萧谦中等人,也是中国画学研究会的重要成员,或为发起人,或担任评议。

周肇祥于1928年2月27日提出辞职,次日获准,在任共一年半。

20世纪30年代后期,古物陈列所设国画研究馆,古物陈列所内的许多古代绘画原作为学习、研究者提供了直接临摹、研究的便利,对当代中国画承继传统绘画经验、培养人才和文物保存都有重要作用。研究馆初成立时,学员多为北平艺专、辅仁大学专修科的学生。他们之中有些人曾长期在古物陈列所从事临摹学习,后来担任助教。

1942年古物陈列所副所长张允亮兼国画研究馆馆长期间,在国画研究馆担任导师的有黄宾虹和于非闇,助教有陆鸿年(教人物)、田世光、俞致贞(教花卉)、谢天民(教山水)[18],此外,张大千在1938年5月离北平前也曾在国画研究馆担任过导师[19]。

《黄宾虹传记年谱合编》中记载,1937年6月,黄宾虹“应北平古物陈列所之请,赴北平审定故宫南迁书画……当时并兼任国画研究室(应为‘馆’)导师,及北平艺专学校讲师”,“北平沦陷后,先生以逼于生活,又无法南返,仍在古物陈列所及北平艺专任职”。[20]但古物陈列所保管的文物已在1933年奉命装箱随同故宫博物院第二批南迁文物装运火车南迁,[21]则黄宾虹所参与鉴定的似应为原计划陆续南迁的其余古代书画作品。不幸,黄宾虹来北平后一个月便发生七七事变,从此滞留北平10年。

于非闇

于非闇(1889—1959),名照,祖籍山东,生于河北。书画篆刻得自家学,1935年以后致力于工笔花鸟画。以赵佶为中心进行研究,曾长期从事于对古画的临摹、默写和研究,并借鉴古代丝绣品和民间绘画,其作品继承并发扬了唐宋以来工笔花鸟画的传统,设色明丽典雅,富于装饰性,并与瘦金体题字取得统一和谐,曾任教于京华美专、国立北平艺专等校。1956年任北京中国画院副院长,著有《中国画颜色的研究》《我怎样画工笔花鸟画》等。

担任过国画研究馆助教的陆鸿年1936年毕业于辅仁大学美术系。1937—1947年入国画研究馆为研究员、助教。田世光1937年毕业于京华美术学校国画系后,在国画研究馆任研究员、助教、讲师。女画家俞致贞1934年从于非闇学习小写意花鸟及工笔花卉。1937年后在国画研究馆临摹研究以宋元工笔花鸟为主的历代名画,兼习绘画史论及绘画颜料制造,前后历时8年,郭味蕖、晏少翔、钟质夫等也都曾入国画研究馆为研究员。他们在新中国成立后,曾执教于中央美术学院、中央工艺美术学院、鲁迅美术学院等艺术院校,是很有成就的工笔重彩人物画家或花鸟画家。他们的艺术经历与教学经历富有代表性地勾勒出一条近世中国工笔重彩绘画传承的线索。

抗战胜利以后,南京政府决定将古物陈列所归并故宫博物院,交接工作从1947年9月开始,到1949年3月完成,国画研究馆的活动也就从开始交接之时结束了。

从故宫博物院、古物陈列所以及世家收藏古代书画名迹的临习中,对传统绘画艺术获得深刻理解,取得重要成就的还有溥雪斋、溥心畬等清代宗室后裔。

溥雪斋

溥雪斋(1893—1966),名伒,号雪道人、邃园、南石居士、松风主人等。满族,清宗室。清末曾任乾清门行走,御前行走,参加校理内廷所藏书画,精通琴棋书画,山水师法唐寅,画风精致深秀,曾担任辅仁大学美术系主任、中国美协北京分会副主席,北京古琴研究会主席。

溥心畬

另一位重要的清宗室画家溥心畬(1896—1963),名儒,号西山逸士。早年入法政学堂,1915年入德国柏林大学,获博士学位,1928年任日本京都帝国大学教授。回国后任教于国立北平艺专,曾为中国画学研究会评议。由于家庭环境优越,有机会观览、临摹古代绘画名迹,山水、人物、花卉兼能,并工书法、诗词,山水画创作兼融南北宗画法,画风气象高华清丽,与张大千并称“南张北溥”。1949年去台湾,任台湾师范大学美术系主任。有《寒玉堂诗文集》《凝碧余音集》《金文考略》《四书经文集证》等著作。

清宗室中,从临摹宋元真迹和写生中培养锻炼了绘画技巧,成为名画师的还有溥毅斋(1901—1966),号松邻。1958年被聘为北京画院画师。

溥心畬、溥雪斋于1925年曾与关松房等组织松风画社。关松房(1901—1982),原名枯雅尔•恩棣,字雅云,曾用夕庵主人等笔名。满族,少年时期曾摹写故宫、古物陈列所及私人收藏古代名画,擅青绿山水,长于鉴定书画、陶瓷,著有《清代陵墓考》。

以精于摹古驰誉画坛的还有祁昆等人。祁昆(1894—1944),字景西,号井西居士,北京人。早年制造颜料,得识诸名家,曾从姜筠学画,精于摹古,画风工细,长于小青绿山水。

此外,马晋、刘奎龄等人借鉴故宫旧藏郎世宁等人融会中西画法的写实性作品,在走兽题材方面作出新的开拓。

刘奎龄(1885—1967),字耀辰,号蝶隐,天津人。早年自学古代院体绘画和水彩、素描,研究吸收郎世宁画法作飞禽走兽,造型基础好,画风细腻清丽,真实感很强,在同类题材作品中独树一帜。从1912年起以卖画为生,1956年曾当选天津美协副主席。

无可讳言,这一类写实的画风也受到日本画的影响。

五、湖社与后期的中国画学研究会

中国画学研究会以金城逝世的1926年为界,可分为前、后两个时期。

金城1926年赴日本参加第四次中日绘画联合展览会归国之后于9月6日病逝于上海。其子金开藩与周肇祥发生分歧,同年12月,在北京钱粮胡同15号金城之墨茶阁另行创立湖社画会。湖社名称取金城别号“藕湖渔隐”之“湖”字为画会之名,以资纪念。画会成员多以“湖”字为号。

金开藩

湖社画会以金开藩为总干事,惠孝同副之。

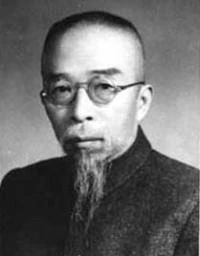

1927年11月,出版《湖社半月刊》,不久改为月刊,由胡佩衡、惠孝同等编辑。至1936年3月,共出100期,后停刊。

中国画学研究会仍由周肇祥任会长,副会长陈半丁、徐宗浩。

《湖社月刊》

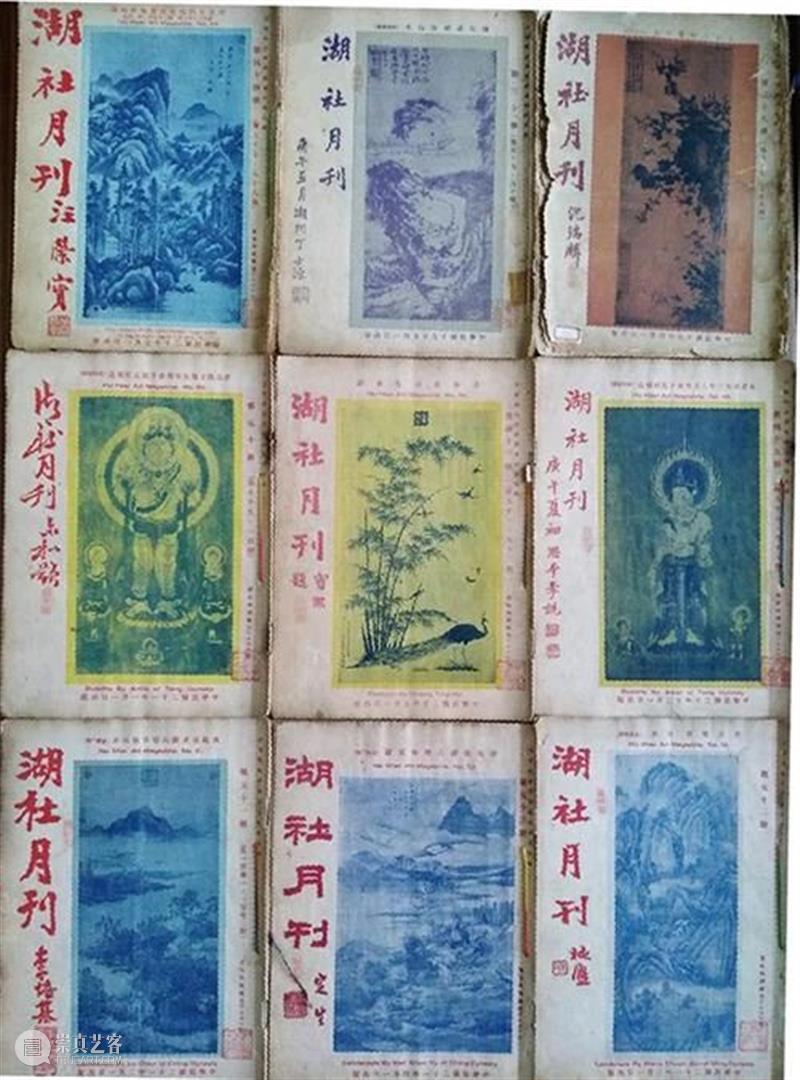

《艺林月刊》

1928年1月出版《艺术旬刊》,72期以后从1930年1月起,改为《艺林月刊》,至1942年6月停刊,共出118期,由周肇祥任主编,实际编辑工作由年轻的画家刘凌沧担任。

两个画会主要活动仍是招收学员,传授绘画技艺,湖社每半月开一次观摩性质的研究会,定期举办画展,并通过刊物发表创作、介绍古今中外艺术,传播活动信息。

当时两个画会都号称拥有成员数百人,实际上两个画会之中除部分成员之外,其余人员之间并非壁垒分明,明显的事实是双方历年举办的画展、成绩展和两刊物选载介绍的画家与作品、人员互有交叉。因之,把他们视做同时期活跃于平津地区的画家群更为确切。

湖社活动时的照片

1. 湖社的重要成员

就湖社而言,其成员之中,有属于金城家族的画家,其中有金城之子金开藩(1895—1946),字潜庵,号荫湖;金开华(号述湖);侄开义(字孔彰,又字希巩)、开业(字勤伯,号继藕)等人。

湖社的骨干成员,重要的有:

惠孝同

惠孝同(1902—1979),号柘湖,北京人,满族,画会副总干事,主编《湖社月刊》,后来担任湖社天津分会会长,山水画家,擅长青绿山水,亦工书法。1956年以后,曾任北京画院艺委会主任委员。

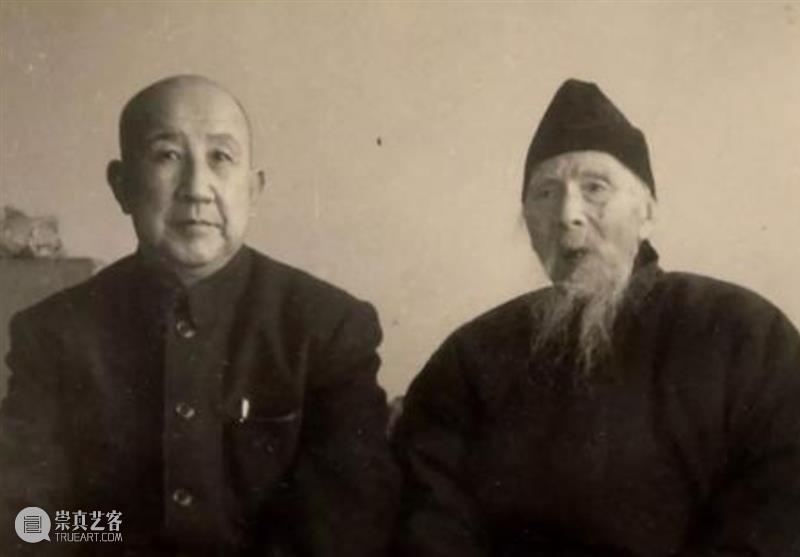

胡佩衡和齐白石

胡佩衡(1892—1962),名锡铨,号冷庵,河北涿县人,久居北京。1919年任北京大学画法研究会导师,主编《绘学杂志》,曾任中国画学研究会评议,1927年参与发起湖社画会,并主编《湖社月刊》,曾任教于北平各美术院校。1956年后为北京画院画师及院务委员,山水画家,主张“法古与创作须交相为用”,晚年游湘、桂、鄂等地写生,风格一变,画风苍古厚重,色彩浓烈,气势恢弘。有《王石谷画法抉微》《冷庵画诣》《我怎样画山水画》等多种著作。

陈咸栋(1898—1962),字仲英,号东湖,浙江山阴人,参与创办湖社画会,任评议,主教花鸟画,长于没骨花卉。

陈缘督(1902—1967),名煦,号梅湖,广东梅县人,初从金城学画山水走兽,后攻人物,亦长诗词、音律。曾任教于北平各艺术院校。

秦仲文(1896—1974),名裕,字仲文,号柳湖。河北遵化人,1915年入北京大学法政系,课余参加中国画学研究会,曾任教于北平各艺术院校,1956年为北京画院画师、院务委员。山水画家,精鉴赏,著有《中国绘画学史》。

徐燕孙(1898—1961),名操,别号霜红楼主,原籍河北深县,生于北京,曾于朝阳大学习法律,在徐世昌当政时做过总统府科员,1920年加入中国画学研究会,后转湖社。工笔人物画家。1956年曾任北京画院副院长,任率英、吴光宇等曾从其学画。

马晋(1900—1970),原名锡鳞,字伯逸,号云湖。早年从宫廷画家赵书村学习郎世宁画马技法,曾当过北平司法讲习所录事,后拜金城为师,任中国画学研究会助教、评议,后转湖社。1958年为北京中国画院画师,其妹马莲如工花鸟、人物。

吴镜汀(1904—1972),原名熙曾,号镜湖,祖籍绍兴,生于北京。在金城、陈师曾指导下学山水,初从“四王”入手,上溯宋元。50年代后遍游名山大川,致力于推陈出新。功力深湛,笔墨苍润。曾任北京画院副院长、中国美术家协会书记处书记。

吴光宇(1908—1970),原名显曾,吴镜汀之弟。1926—1942年在中国画学研究会习画,任助教,工人物画,曾任教于北平艺专等校,北京画院画师。

李上达,字达之,号五湖,工山水,曾教张学良子女学画。

张晋福,字受夫,号南湖,嘉兴人,工诗书画,擅梅花,著有《南湖诗钞》。

管平,字仲康,号平湖,江苏人,擅仕女人物。

刘子久(饮湖)、陈少梅(升湖)等人在天津,赵梦朱(明湖)、晏少翔、季观之等人20世纪50年代以后任教于东北,对拓展湖社在外地的影响都作出了重要贡献,湖社在广东等地也设有分会。

湖社成员中有一些有才华的少年画家如黄均、孙菊生(晓湖),后来都成为著名画家。

湖社成员中还有一些女画家,其中重要的有金章、徐聪佑、孙诵昭、冯棠、冯棣等人。

金章(1884—1939),号陶陶,金城的三妹,1900—1905年留学英国学习美术。1909年随金城到北京。为闽县王述勤(继曾)夫人,当代文史学家王世襄之母,长于山水、花卉。尤擅画鱼,曾任中国画学研究会评议,著有《濠梁知乐集》。

徐聪佑(1902—1980),名慧,号聪湖,湖南长沙人。1921年入中国画学研究会,师从金城,擅工笔花鸟。1957年被聘为北京画院画师。

冯棠,号棠湖,四川人,与冯棣(号棣湖)为孪生姐妹,工花鸟。

2. 天津湖社分会和湖社中的天津画家

湖社画会中有不少天津会员,湖社举办的画展,在北平展出后,向例是在天津续展。

1931年起,湖社在天津举办国画传习社,分山水、花卉、人物三门课程,以专习一门为限,允许兼习为选科,以画会评议之优秀者出任教授,报名者很踊跃,超出了预定的百人定额。

惠孝同担任天津国画传习社社长。

活跃于平津两地,曾对天津中国画发展起过重要推动作用的画家有陈少梅、刘子久等人。

陈少梅

陈少梅(1909—1954),号升湖,湖南衡山人,自幼随父陈嘉言(梅生)习诗文书法,15岁入中国画学研究会,后转湖社,1931年到天津,主持湖社天津分会工作,课徒鬻画。陈少梅是一位天资超迈、功力深厚的山水、人物画家,画风融会南北各家之长,工写兼能,书法取法倪瓒,与画面形成统一和谐的风格。

刘子久(1891—1975),名光城,号饮湖、紫久,天津人。从中央测量学校毕业并留校任 助教,曾参加1922年成立的天津美术研究会,后入中国画学研究会,继又转湖社。20世纪30年代回津,1934年起任天津市立美术馆秘书、国画班教师、馆长, 1949年后天津市立美术馆改天津市艺术馆,任副馆长。曾任天津国画研究会主任、天津市美协副主席。山水画家,50年代后致力于以传统笔墨表现现代生活题材,在山水画创新上很有影响。当代画家王颂馀、孙克纲等曾从其学画。

李鹤筹(1894—1972),天津人,名瑞龄,号枕湖。初学张和庵,后经金城指点,肆意于宋元。曾任天津河北女子师范学院教授,并曾任教于北京燕大、北平艺专等校。

张琮,字紫垣,号湛湖,天津人,也曾到天津传授画艺。

曾任湖社评议的张其翼(1915—1968),号君振,北京人,长于工笔重彩,尤擅画猴。1956年到天津任教于河北师范学院(美术系)、天津美院等院校。

此外,与湖社过从甚密的天津画家、金石书法家方若(字药雨,定海人)曾参与中日画展活动。在《湖社月刊》连载过《阁帖传真录》等著作。

3. 湖社与东北中国画界

湖社画会成员赵梦朱、季观之、晏少翔等人于20世纪50年代初到沈阳东北美专(鲁迅美术学院)任教。

赵梦朱(1892—1984),原名思熹,号明湖,河北雄县人,生于北京。1911年毕业于北京工部学堂图案科,20世纪40年代创立北京女子书画研究会,擅长工笔、没骨花卉。1949年担任过北京中国画会副会长,50年代调至东北美专任教,为辽宁美协名誉主席。

晏少翔(1914—),又名晏翰,北京人,初从赵梦朱学花卉,1934年毕业于辅仁大学美术系,曾在古物陈列所国画研究馆临摹古画,后在北京与季观之、钟质夫等组建雪庐画会,兼授人物画。曾为湖社画会评议,50年代任教于东北美专,为沈阳国画会创始人之一。

季观之(1915—),原名育椿,山东烟台人。1938年毕业于辅仁大学美术系,湖社画会评议,50年代任教于东北美专。山水画家。

他们对东北地区中国画坛有开辟之功。

4.《湖社月刊》与《艺林月刊》

两个刊物有力地支撑了画社的活动,在内容上同中有异,也有着互补的作用。

《湖社月刊》将对金城的艺术成就和理论成果的介绍作为贯穿始终的中心,对树立金城在北方画坛“广大教主”的地位起了重要作用。金城的《画学讲义》从创刊一直连载到终刊。[22]是近代有代表性的中国画创作理论著作。金城对中国画的基本认识,与陈师曾在《文人画之价值》中所阐述的观点基本一致,强调画家人品、节操、天资、阅历、识见、读书养气功夫和绘画技能的娴熟把握,“学画一道,本系文人学士寄怀适性之艺术”,“艺术之本体必有特殊之精神”,“今日艺术中不朽之画品,皆昔时古人当日精神之所寄也”。

基于这样的认识,金城对当时所谓“北京城里人的两大迷信”[23]之一的王石谷,持分析态度,认为“石谷名为画圣,终为能品”,“在艺术方面无所不能,在精神方面失之于巧”,“非其艺有未纯,乃画之品格低也”。

同样,对于作为海上画派旗帜的任伯年,以及张子祥,金城也评价不高:“晚近花卉非学张子祥,即宗任伯年。学子祥者恒流于俗,宗伯年者恒流于野。”他认为清代恽南田的花卉作品“专以气韵胜,力不逮矣,今之习南田画者多入纤弱,良由于此,世人不察,欲以子祥、伯年矫其弊,而不知去古愈远,愈不可救”。不过他认为赵之谦的作品结构新奇,布置近真皆可取法,“用笔飒爽,一洗纤丽甜俗之气,虽少冲和浑融之致为识者所病,而其于随意涂抹之中,动中规矩”,远胜于世之野狐禅者。

金城尖锐批评了当时“美术革命”的主张:“吾国数千年之艺术,成绩斐然,世界钦佩而无知者流不知国粹之宜保存、宜发扬,反觍颜曰艺术革命、艺术叛徒,清夜自思,得毋愧乎!”旗帜鲜明地表明了自己也是从中国画学研究会到湖社的艺术立场。

金城对传统的继承问题,目光并不局限于文人画,而是力主上追宋元,对明清以来的画家画派的取舍有许多独到见解。

《画学讲义》中特别宝贵的是对中国绘画材料之研究和绘画技法的介绍,是他自己多年研究与创作实践的结晶。

配合画会活动,《湖社月刊》在以下几个方面发挥了很好的作用:

一是刊载了(唐)《历代帝王像》等不同年代、不同画风的古代绘画名作和当代名画家的作品,并加以点评,为学习者提供了很好的范本。

同时,选刊了《石涛画语录》等古代绘画著作和当代学者的研究著作如朱启钤的《存素堂丝绣录》、方若的《阁帖传真录》、寿石工的《书学讲义》、金开藩的画史著作,以及陈师曾、林纾、贺履之、胡佩衡、于非闇等人的史论著作、创作技法理论。

再就是发表了大量会员的作品和理论研究文章,还刊发了不少日本画家的作品,都起到了交流借鉴的作用。其不足之处是过于偏重金氏家族色彩和对某些军政要员画作的过分揄扬,有损刊物的学术形象。

《艺林月刊》内容与《湖社月刊》有许多相似的长处,而从总体上更偏重于文史方面。除介绍古代书画作品外,也介绍过不少古代雕刻、金石作品,以及摄影作品、外国美术作品,对新兴木刻也表示了支持的态度,还以不少篇幅介绍法国文物保护法令,显示了主编者特殊的关注点。

它们是当时持续时间最久、影响最大的两家美术刊物,是研究20世纪三四十年代的中国美术面貌的重要文献。

六、余论

1. 湖社内外

20世纪早期活跃于北方地区的画家还有不少人,他们与两个画会有着或亲或疏的联系,他们的作品、论著在两个画会的刊物上得到应有的推重。

湖社画会内外的画界精英,大多在当时北京地区重要美术院校如国立北平艺专、辅仁大学美术系担任教职,画会与学校的美术教学互为表里、相互增益,构成这一时代京津地区中国画人才成长的良性大环境。

这一时代的画家学养、见识、文化结构与前代有很大不同,北京地区特殊的人文环境,故宫皇家藏品的面世和大量的私家书画文物收藏,使人们对传统有一个新的认识。不少人曾负笈海外留学,有更为广博的见识,加之出版物的介绍,南北之间、中外之间有更多的交流。他们在艺术观上不尽相同,但在维护传统的立场上是一致的。中国画学研究会最先提出的“精研古法,博采新知”在当时并不是一个保守观点的口号,而具有相当的包容性与开放性。

从20世纪早期北方中国画创作的整体面貌上看,中国画的三个主要画种,以花鸟、山水画成就最为显著,走兽题材也有新的面貌。这个时期的山水、花鸟画创作,上溯宋元传统,融会南宗与北宗、院体与写意,重视写生,并适当吸收一些西画的用光和色彩因素,形成一种与清代有所不同的艺术面貌,已经向前跨出了一大步。但在作品的意境上尚未能突破前人的藩篱,感受不到新的时代气息。

人物画比较弱,徐燕孙和陈缘督、刘凌沧、吴光宇、任串英、王叔晖等人物画家三四十年代的作品,比较娴熟的还是古典题材,画现代人物显得力不从心。俞明(1884—1935)将陈洪绶、任伯年笔意带入北方画坛,所表现的主要仍是富于古意的仕女画。

这是一种时代的局限,所局限的也不仅是北方画坛。

2.齐白石与20世纪40年代京津画坛

20世纪40年代北方地区经历了日本人占领的沦陷区时代和内战时期,中国画的发展失去了早先的文化环境,湖社和中国画学研究会的活动在40年代初相继消歇,然则它们留下的影响却是深远的。两个画会和美术院校培育的中国画人才,在后来的发展中起了薪火相传的作用,在五六十年代,成为美术院校中国画教学和新成立的画院领导与创作骨干。

20世纪40年代,齐白石的影响日益凸现,成为这一时期的北方中国画界最具影响力的画家。

陈半丁、陈师曾、齐白石三人的艺术都曾受到过吴昌硕的影响,以其雄健的画风丰富了北方画坛。

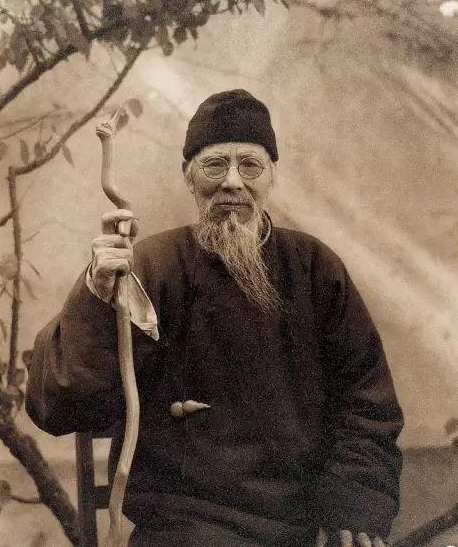

齐白石

齐白石(1864—1957),原名纯芝,后改名璜,字濒生,号白石,别号借山吟馆主者、寄萍老人等,湖南湘潭人。早年当过木匠,后来结识胡沁园、王闿运、樊樊山等文人,学习诗书画和篆刻,开始由民间画师向文人画家转变。40岁以后,走出家门,“五出五归,身行半天下”,眼界大开,在北京等地见到了八大山人、徐渭、金冬心等人的作品并受其影响。

齐白石几次到北京,1919年57岁时正式在北京定居,以卖画刻印自活,他的画风不能见容于北京画界,因而产生一种强烈的挫折感,他的一些印文如“一切画会无能加入”“吾草木众人也”愤懑之情溢于言表。

齐白石的绘画在20世纪20年代初发生了一个重大的变化,就是在与陈师曾相识后,接受了陈师曾的劝告,自出新意,变通画法,舍弃了原先喜爱的八大山人的冷逸风格,“自创红花墨叶一派”,画风趋向于雄强、热烈、雅俗结合,其间明显地是受到吴昌硕金石意味大写意画风的影响。齐白石将徐渭、八大山人和吴昌硕视为学画的楷模,“吾欲九原为走狗,三家门下转轮来”。

1922年5月,金城、陈师曾等赴日在东京举办第二次中日联合画展,陈师曾携去齐白石作品同时展出,获得成功,齐白石的画全部售出,花卉每幅卖到100银元,山水卖到250银元。而当时齐白石在北京的润格仅为同时其他画家润格之半。齐白石激动地赋诗道:“曾点胭脂作杏花,百金尺纸众争夸。平生羞杀知名姓,海国都知老画家。”海外信息反馈,有力地提高了齐白石在画界的地位。[24]

齐白石的诗、书、画、印在20世纪40年代达到艺术上的高峰时期,许多精品都产生于这一时期。在北平沦陷期间,齐白石婉拒敌伪官方各种应酬活动,并在1939年贴出“白石老人心病复作,停止见客”的告白。抗战胜利之后,重又挂出润例,恢复了卖画治印生涯,画名益盛。

晚年的齐白石曾经担心过未来岁月人们会不会认同他的艺术:“污墨误朱皆手迹,他年人许老夫无?”(《年八十•枕上句》)而在20世纪50年代以后,他得到了一位艺术家在当时所能获得的最高荣誉:中央美术学院荣誉教授。1953年当选中国美术家协会主席,中央文化部授予他人民艺术家称号。他被授予德意志民主共和国艺术科学院荣誉院士,获1955年度国际和平奖。身后又被选为世界文化名人(1963年)。

齐白石直至逝世前,始终没有停下画笔。继承他的艺术道路的有李苦禅、李可染、王雪涛、邱石冥(兼师王梦白)、许麟庐、娄师白等众多弟子。

齐白石的艺术在20世纪20年代曾受到林风眠、徐悲鸿的推重,聘其为艺专教授。徐悲鸿认为齐白石是老画家中最具时代气息者。齐白石除陈师曾外,与周肇祥、胡佩衡等也有不少交往。《湖社月刊》《艺林月刊》对齐白石也多有推重,而在艺术观念和创作道路上则与湖社的主张有鲜明的不同。

齐白石艺术的成熟和获得社会公众认同,似乎可以说是意味着北方画坛由于创作取向的转换而进入一个新的历史阶段。

与齐白石同辈的老画家黄宾虹滞留北平的古稀之年在山水画创作方面也达到艺术的高峰时期。

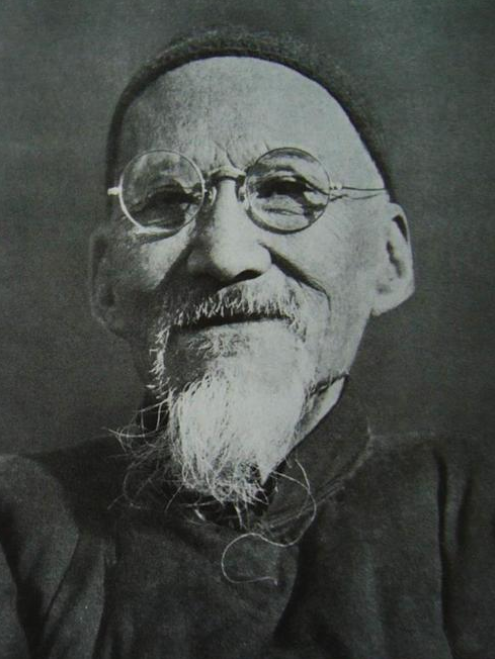

黄宾虹

黄宾虹(1865—1955),名质,字朴存,曾用予向、大千等笔名,晚年以宾虹为名,祖籍安徽歙县,生于浙江金华。

黄宾虹是一位具有深厚文化素养的杰出画家,也是一位精通文史、金石,著作等身的学者。中年到上海,参加国学保存会,编辑《国粹学报》,后来参与创办以文学宣传革命的南社。在沪30年,一直从事创作、著述和编辑、教学。编辑出版了《美术丛书》《神州国光集》等书刊,是中国金石书画艺观学会、贞社、寒之友社、海上题襟馆金石书画会等社团的重要成员。1937年后滞留北平10多年,执教于古物陈列所和北平艺专,平日杜门作画、著述。1943年,在上海举办了第一次个人画展“八十书画展览会”,1947年应杭州艺专(今中国美术学院)之邀,经沪赴杭任教。1949年后曾任北京民族美术研究所(今中国美术研究所)所长、华东美协副主席。

黄宾虹留有大量画史画论、金石学研究著作,并总结了用笔五字诀(平、圆、留、重、变)与用墨六法(浓、淡、破、积、焦、宿)。黄宾虹一生遍游名山大川,山水画创作从黄山、新安画派入手,上承北宋,注重内美,早年画风清淡秀润,晚年转向于浑厚华滋,研究者称前者为“白宾虹”,后者为“黑宾虹”。他是近世最具文人品格素养而又能参透画理的一代山水画大师。

20世纪40年代北方中国画界还有两件事在当代美术史上留下印迹。

(请将手机横屏欣赏)

《流民图》

一是1943年10月,蒋兆和(1904—1986)汲取西画素描技巧创作完成了巨幅人物画长卷《流民图》。蒋兆和作于此一时期的许多表现社会下层人物颠沛艰困生活情景的人物画是这一时期最具现实意义的人物画作品。

再就是1947年,徐悲鸿任国立北平艺专校长期间爆发的一场关于中国画教学内容的论争,有三位国画教授罢教,提出改善国画组设施的四项要求,并散发“反对徐悲鸿摧残国画”的传单,北京国画界耆宿陈半丁、寿石工、溥雪斋等许多人在报刊著文批评徐悲鸿。徐悲鸿为此召开记者招待会,发表《新国画建立之步骤》,重申注重素描训练的必要性,反对模仿古人作品,提倡师法造化的主张。

这一争论是五四以来关于中国画发展问题论争在新的时代条件下的继续。在20世纪50年代中期又发展为虚无主义与保守主义的论点,此又是后话了。

注释:

[16]当时在北洋政府中任内务总长的是著名建筑学家朱启钤(1871—1964),应是他给予此项建议以有力的支持。由金城所监修的工程,推测应是在故宫西华门内咸安宫旧址上修建的二侧楼房宝蕴楼,用于储存古物陈列所负责保管的文物,1915年建成并投入使用。见《故宫博物院历程》第59页。

[17]史树青《琉璃厂杂记(周肇祥著)序》。

[18]承故宫博物院单国强先生见告。并参见王树卿、邓文林《故宫博物院历程》(1925—1995),紫禁城出版社,1995年9月第1版。

[19]包立民《张大千艺术圈》第113—114页,辽宁美术出版社,1990年3月第1版。

[20]裘柱常著《黄宾虹传记年谱合编》第71、第185页,人民美术出版社,1985年7月第1版。

[21]王树卿、邓文林《故宫博物院历程》(1925—1995)第59页。

[22]金城《画学讲义》也收录于安澜《画论丛刊》(下),人民美术出版社,1960年2月第1版。编者在《校勘记》中说:“是编依金北楼先生手稿本排印。因系教授弟子时随手所撰,未及修改,即行病故。故编内次第不甚严密,间有重复,此略就各类排比先后,并其间愤世嫉俗、感慨时风之语,以无关画旨,酌行略去。”《画论丛刊》辑本与《湖社月刊》第1—100期所连载的在内容排列、详略上有所不同。

[23]陈独秀《美术革命—答吕澂》,原载《新青年》第6卷第1号,1918年1月。

[24]见《白石老人自述》,岳麓书社出版,1986年第1版。

(本文选自北京画院编《京派绘画研究》)

(编辑:罗元欣)

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享