In the Name of Savoir VivreIn the Name of Savoir Vivre完整内容及嘉宾讨论请搜索bilibili华·美术馆第四单元主题为「社会性设计与生物圈共生」。今天宏观的社会性设计必须面对生物圈的加速变成技术圈这一现实,并须同时为微观的公共设计提供丰沃的土壤,使后者去成为皮肤式(epidermal)设计。它正要求设计师拿出总体设计、堆栈式设计、生物圈设计的眼光;不光创造,而且还应该促成旧与新、里与外之间的共生。在这个单元中社会性设计被放进人类世、生物圈共生这样的广阔背景中来被讨论。设计已然渗透到更复杂的网络和结构、趋向更整体性的视角,希望给正在解决社会问题或者希望参与解决社会问题的读者提供一些具有实践意义的方法和工具。而共生也只有在共同的行动中才能体现出来。Mapping工作坊创始人、扉美术馆馆长何志森,通过讲述过往的社区营造项目“菜市场美术馆”,试图唤醒日益消逝的集体性和对公众对公共空间的主导意识;来自巴西的设计师与教育家Andrea Bandoni也投身到社区实践当中,从“物”的研究和设计提出关怀设计背后的社会责任意识;墨西哥delaO设计工作室创始人José de la O则从墨西哥在地性出发,以本地文化与批判性设计的结合走向生活场景。建筑学者、策展人黄孙权将借鉴同为建筑学者的Christopher Alexander关于建筑的理论,从空间出发引至当代网络社会的深刻构筑;社会创新与可持续设计联盟DESIS创始人,Ezio Manzini通过梳理这30年的社会创新潮流,去提问当下如何再次创新社会。Social Design and Biospheric Symbiosis

何志森

何志森是建筑师,策展人,Mapping工作坊创始人、扉美术馆馆长、墨尔本皇家理工大学建筑与城市设计学院兼职教授、2017年深圳香港建筑\城市双城双年展分策展人、2019年韩国建筑双年展参展建筑师、2019年深圳香港建筑\城市双城双年展参展建筑师、2021年威尼斯双年展参展建筑师,曾任教于美国宾夕法尼亚大学、墨尔本皇家理工大学、香港大学等。何志森目前任教于华南理工大学建筑学院。

我想聊一聊跟摊贩之间的一些事情。从2012年到现在的10年间,我如何通过他们理解我们的建筑,我们的城市,以及教科书上看不到的建筑学。14年读完博士,我在华南理工大学做了一个工作坊叫“城市侦探”,工作坊中有一组学生在广场里去跟踪一个卖冰糖葫芦的小贩,观察跟踪了他两周,我的学生目睹了这个小贩被城管抓到了,她的两根冰糖葫芦杆被没收。学生看到之后做了一个我特别意想不到的设计,他给这个小贩在这个广场上设计了三条逃跑路线。这是我做这个工作坊的时候从来没有想到的,他们是以共情视角为弱势群体去做设计。2016年的时候,我在湖南大学做了一个菜市场改造的工作坊,但是在这个工作坊结束之后的第三天菜市场突然被拆除了。有一个学生们问我,摊贩们连生计都无法维持了,为他们改造空间还有什么意义呢?我突然间不知道怎么去回答这个问题,总觉得在一定的限制和认知下,建筑师好像也是一个弱势群体。所以我跟学生说了特别无奈的话,建筑师做的就是把房子盖好。2018年初,把我之前做的菜市场工作坊,进行公开演讲,引发了一场社会的集体讨论。很多媒体开始批评我,包括逃跑路线,普遍的一个问题就是作为一个建筑师,你为什么不站出来,跟小贩一起去争取他们的生存和工作的权利,而不是帮助他们逃跑,这样的设计可以给他们带来尊严吗?媒体都在聊那个关键词,叫“尊严”,我那时候可能也理解不了,所以一直通过媒体发声,去争辩。建筑师能做的就是把房子盖好,建筑师不应该承担更大的社会责任感。那是当时我对建筑学的一个认知。后面我进入美术馆工作,这个美术馆一墙之隔,刚好就是一个东山口肉菜市场。艺术家宋冬把美术馆和菜市场之间的围墙打通了,变成了一个作品,叫“无界的墙”,宋冬希望这堵围墙不是分隔人跟空间的媒介,因为建筑师很多时候就是在分隔空间,制造了一个又一个的边界。所以他希望通过艺术的手法,把围墙变成一块磁铁,变成吸引人群的磁铁,而不是一个分隔的媒介。展览开幕之夜,我们邀请了很多人,包括环卫工人、街坊、艺术家,政府官员,大家坐在一起探讨。因为菜市场离围墙特别近,所以我也邀请了摊主们过来,但最终没有一个摊主过来,特别失望。一墙之隔,他们对这件事并不感兴趣。之后我们美术馆举办了很多社区活动、看电影、睡觉、摆摊、跳广场舞,都是跟普通日常生活有关的,带来创造性的活动,但是摊主们根本漠不关心,对所有发生在美术馆的一切都没有任何的心情。之后我在华南理工大学建筑学院有一个菜市场改造的课程,便放在了那个农林肉菜市场,也不希望简单粗暴把它变成一个网红菜市场。所以我带学生跟摊主们一起工作了一个月,过程当中摊主是特别抗拒的,甚至驱赶学生。我觉得需要行动,不只是观望和观察,于是开始帮他们干活。所有的摊主都在背后用广东话骂我,除了豆腐阿姨,她说无论我是表演还是真的在做事,都特别不体面,让我放弃。后面豆腐告诉我,菜市场之前发生过一次拆迁,美术馆所在的大厦竣工的时候,这个菜市场被划分为市政广场的一部分,所有的摊主都误认为是这个大厦要赶他们走。美术馆在大厦里面,所以她觉得我是带着某种利益,带着某种目的来深入到他们的生活,最后是要赶他们走。18年有一场大雨,把整个菜市场都淹了。我们有学生帮助这些摊主们干活、帮助他们搬东西,摊主们特别感动,一下子就破冰了,这也变成了我们工作开始的契机。从那一天开始,摊主开始跟学生们掏心掏肺地讲所有的故事。我让学生去做记录这些故事,放在美术馆的展墙上。我们非常惊讶的发现,大部分摊主都过“手”来讲述他背后的故事,因为手对于他们来说是最重要的一部分,也许是最骄傲的一部分。我让学生们去拍手,把它变成改造作品的一部分,但是学生们觉得这属于行为艺术、摄影艺术,不是传统建筑学的范畴,都不是特别喜欢做这件事。建筑学院的学生还是希望可以改造空间,让摊贩的生活变得更好、让环境变得更好,但最终还是拍了。我觉得特别棒的一件事,最终还是尝试着去理解。“因为手对于他们来说是最重要的一部分,也许是最骄傲的一部分。”

临近工作坊结束时,有一个海鲜档的摊主因为脚底沾腥味,问是否可以进去展场,我说当然可以,虽然这不是公共空间,但是这是开放空间,“无界之墙”就是原本的私人空间变成公共空间。后来所有的摊主都来了,这是一个值得记录的事情,12年以来他们第一次踏进一墙之隔的美术馆,唯一的一次。发生得很突然,我只能用相机临时去拍摄一些照片,没有想到他们会跑过来看学生的作业,其实他们都相互不认识。学生好像对作品不是很理解,虽然摊贩来了让他们感动,但是对于这个作品,作为一个建筑学院的学生,一般都是平面、立面、抛面来定义建筑学。第二天摊主们问如果我们不要的话,可不可以把手的照片送给他们,惊讶于他们竟然会自发的跑到美术馆说把作品送给他们,而且要去之后开始自发地在档口布展。我不知道他们是有意还是无意,把作品放在了营业执照的旁边,因为营业执照是他们的身份象征,没有营业执照广州称作“走鬼”,就是街头非法的摊主。营业执照虽然是很抽象的,没有任何情感的,冷冰冰的东西,但至少带给了他们一个合法的生计权。而比营业执照更骄傲的,是手。每个人的手都不一样,他们开始解释这些手,生怕别人看不懂这是什么作品,在上面重新写了一个“作品说明”。这个菜市场突然之间不止在卖菜,它变成了一个美术馆,人跟人之间不只是交易关系,他们开始交流起来了,开始去关注这些从来不会被关注的人群,几乎被这个时代抛弃的人群。开始关注他们的生活、他们的名字、他们从哪里来,他们在这里工作了多久。慢慢的,我觉得“手”就变成了一个连接陌生人最好的媒介。我觉得建筑师很重要的一件事就是记录,一旦你做了一件作品之后,不是离开这个作品,而是持续地去记录它的蝴蝶效应。后来摊主们会在菜市场开始互动,组织一起看展的活动,一块聊天吃饭喝酒,在过去的30多年,他们的生活犹如疫情期间的这种状态,相互隔离,而现在由彼此的手连接起来了。但我知道边界还没有完全消除,但同时也清楚这个边界在逐渐变弱。他们会主动邀请我去吃饭,分享一些生活的琐事,跟我反馈他们的需求。比如摊主阿正特别怕热,夏天衣服都是湿的但也不能光膀子,我们希望给他开一个窗户。但他背后就是宋冬老师“无界的墙”,这个属于街道的范畴,这是一个违建了39年的菜市场。所以我们把所有人都叫过来做了一次座谈,摊主、街坊、街道的领导们、艺术家等。没想到大家觉得开窗这个东西特别好,所以就同意了,一切都很顺利。阿正这个档口终于有风吹过来了,他第一地方把衣服晾上去了。但工商和城管的人过来一看,说不卫生,阿正很聪明说这是他跟扉美术馆合作的一件作品。为什么是作品呢?因为它是一件衣服,这些观看展的人可以从窗户的那一端看过来,而这件衣服可以见证所有普通人的艰辛与心酸,可以看到它从湿透到风干的状态;而且这个作品每天都在变,今天是蓝色的,明天是红色的,尺寸都在变、款式也在变,是一个非常好的互动的参与式作品。管理者真的信了,他也得以继续晒衣服。我觉得艺术给人的力量很强大,普通人有时讲解他们的作品,比艺术家还要厉害。

后来这个地方变成了一个网红打卡点,每天几十个小姐姐拿着摄像头往里面拍,阿正说这附近都没有卖饮料的,说我们做一个作品,卖矿泉水价格提高三倍,这个档口就叫“被偷窥美术馆”。我们帮他做了灯牌,这是他的第二件作品。我们还做了一个装置在墙面上,解决矿泉水传递的问题,也变成给阿正带来额外利益的一个窗口。听到这个故事之后,大家都排起长队去买矿泉水。

还有一个摊主秋姐,在菜市场待了超过30年,从童工开始到现在,她想转行但是她真的不知道要做什么。我们就发现了她的创意糖水手艺,经常被抢购一空。她在东山口寻找各种各样可食用的植物,做成各种味道的糖水。她后来成为我们展览的参展艺术家,作品就是糖水,我们把她做糖水的过程记录下来了,放在菜市场循环播放。影响力扩散后,糖水变成了她的一个副业。

有位摊主郑爱萍想为我举办一次生日,她说要给我买花,我说你千万不要买花,因为花很贵,后面他们用蔬菜做了两束花,每个档口贡献一个菜,郑爱萍还在菜里放了两只鸡,因为她是卖鸡的,让我特别感动。他们会经常给我写信,提到“尊严”两个字,我回头想,之前媒体批评我,为什么要给摊贩设计逃跑路线,我一直在反思,那天我似乎好像有了一点答案,十年的时间最终有了答案。建筑师职责是什么?给大家创造更好的空间,还是在创造更好空间之前,让他们有尊严地工作,或者说可以合法的在这个地方工作。我生日那一天,似乎明白了尊严的意义。

2020年这个菜市场有幸入围了首届“三联人文城市奖”。因为菜市场一直是一个非法的菜市场,叫占地经营的菜市场,通过媒体终于可以让他们的工作生计合法化了,因为很多媒体帮我发声,这样的一个菜市场还会被拆吗?但同一天,突然噩耗传来,菜市场一个月后无条件拆除……拆前的几天,他们过来送花,一般我们有新展他们会过来送花,但那个时候他们都知道要离开了,其实还挺难受的。最后一天,有的人悲伤、有的很悲痛,有的人依然在吃饭,无所谓,还是要聚餐,香香姐不断在擦那张手的照片,因为她的冰箱带不了,什么也带不了,只能带走一些比较轻的物品。因为要清货,所以街道允许有的摊主在那里多摆一个月,至少让他们的货可以清走,因为拆除消息来得有点突然。最后一天摆摊,我们在菜市场的后门照了一张集体照。

他们其实又来到美术馆一起探讨,可以一起拿下一个菜市场,一起开始找这个空间,每一天都去找。至少不再被剥削了,自己可以做老板,因为你要去菜市场工作,最终又是被剥削的一个工具。卖豆腐的阿姐找到了一个很小的摊位,因为她的空间是一个角落,根本看不到,所以我们就帮她把招牌印出来了,叫“豆腐美术馆”。很多摊主都没有工作了,她一个朋友轮流帮着照看摊位,让她可以在家里休息。这种时候互相互助,菜市场不会因为实体空间没有了,就丢失多年建构起来相互依赖的关系,他们的连接其实还在。阿正给我发来了他跟他太太小孩一起照的照片,“被偷窥美术馆”又回到了他的家。

我不是艺术家,只能用建筑师的视角去解读这个作品,我不觉得它不是建筑,它特别建筑,因为它建构起了人与人之间、人与社会之间特别积极的一种社会关系。我觉得这就是建筑学非常重要的一个内核。

Andrea Bandoni

Andrea Bandoni,巴西的设计师和教育家,热衷于可持续发展及创意设计,毕业于荷兰埃因霍温设计学院,目前在芬兰阿尔托大学担任驻地设计师。

Bandoni认为设计应基于并衍生于如今业已饱和的世界,成为环境和社会变革的创新力量;设计也需激发辩证思考,帮助社会做出负责任的选择。对于设计,她擅于多点切入,依据跨学科研究和亲手实验提出设计方法。从她的作品中总是能感受到她对自然和人类知识的尊敬。

我是一名来自巴西的设计师和教师。我认为用社会设计师来形容我自己或许并不够透彻,我的设计思路一般会将人、各种知识、不同角度都考虑在内。我将此称为“关怀设计”。

我最开始认识到人和社区之间的关系对于设计的重要,是在这个“消失的奶油芝士瓶(Projeto Requeijão)”项目。Requeijão是巴西的一种奶油芝士,有不同的厂家,但无一例外都用玻璃瓶呈装。瓶子样式各有不同,但均由玻璃制成。但不知从何时开始,奶油芝士开始用塑料瓶包装了。可包装转变对人们来说是突兀的,因为他们过去已习惯将玻璃瓶作为水杯重复利用。我就非常好奇转换成塑料背后的原因,以及人们对换包装的态度。我先询问了生产奶油芝士的厂家,但他们说换包装只是为了降低成本,之后我就想了解消费者和那些将玻璃瓶用作水杯的人,他们是如何看待这次更换包装的。

改变后的塑料包装(左)与原本能循环利用的玻璃包装(右)

为了收集大家的想法,我发起了网上信息招募,任何对换包装有想法的人,都可以给我发图片分享他们的观点。收到的投稿数量大大超出我的预期。我还收到了很多私信和邮件长文,讲述了投稿人和玻璃瓶的故事,有些故事非常感人。众所周知,重复利用是一种环保的举措,因为我们在延长包装的使用寿命;但在我与人们互动的过程中,我意识到再利用也有其文化含义,因为用玻璃包装作水杯已成为人们的习惯,包含着人们的回忆,渗透进他们的生活。厂家确实有权转用塑料包装,但也应尊重和考虑到消费者曾对他们的包装进行再利用。无论如何,我收集到了许多素材,当时作为学生的我就想利用这些素材开展呼吁和宣传,我所做的是将人们发给我的故事和绘画都印在玻璃杯上,期望引发舆论对于文化和可持续性的探讨。我认为这个项目的核心就在于让那些深受包装更换影响的消费者参与到设计之中。在这个过程中,设计成为了一种沟通工具,而设计的改变也伴随着社会和文化的变化。“消失的奶油芝士瓶(Projeto Requeijão)”,2011

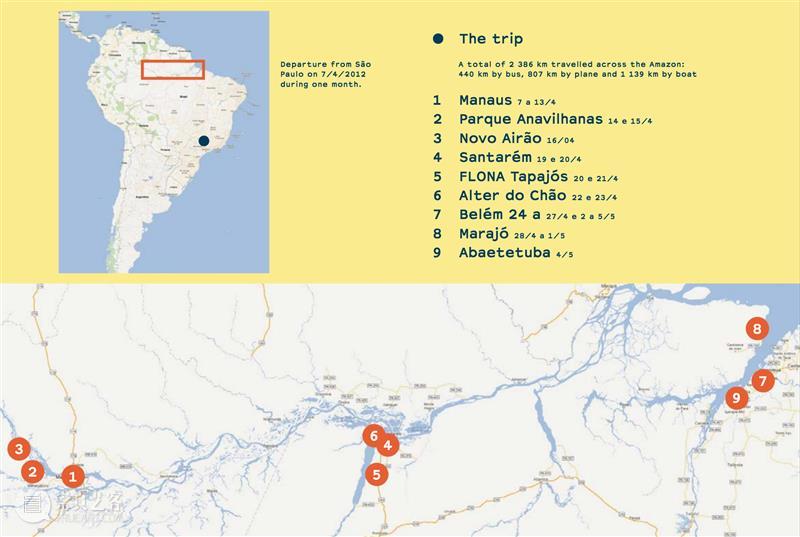

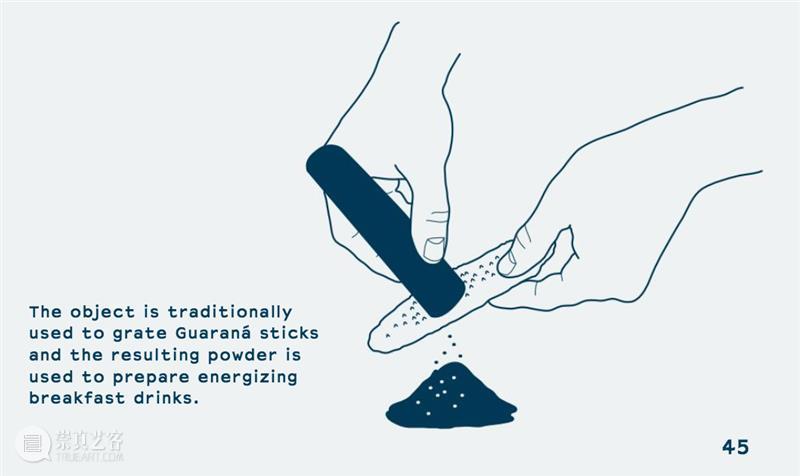

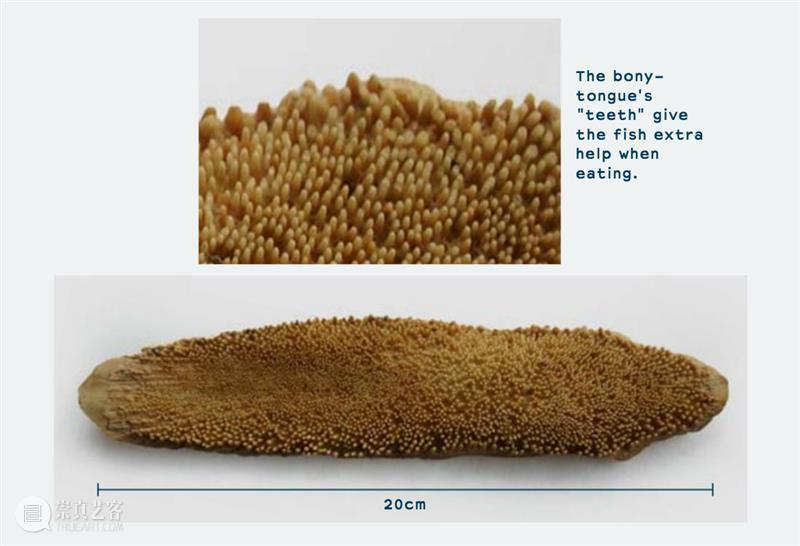

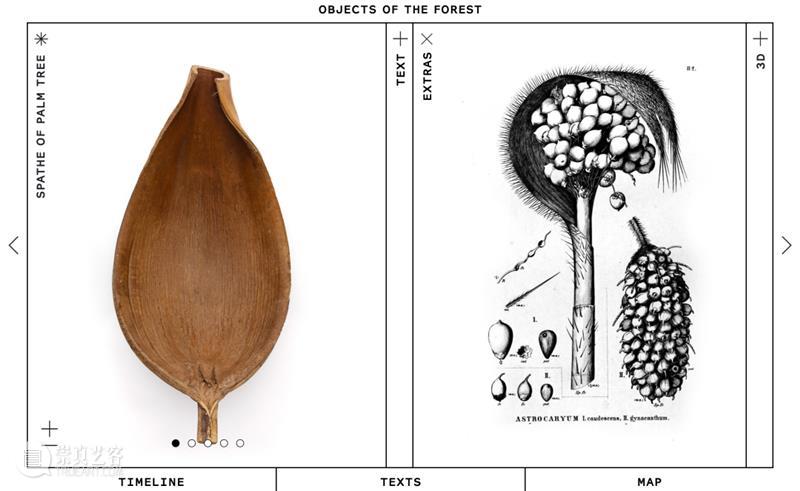

另一个项目“城市改造师(UrbanXchanger)”,开始于2016年,是一个高度国际化的项目,同时在4个国家首都城市展开,巴西圣保罗、墨西哥墨西哥城、南非开普敦和印度新德里。项目意在激发本土设计师、建筑师和地方项目之间的火花,设计师和建筑师会和地方社区合作,合理扩大和改进地方项目,让项目更加贴近当地情况。在圣保罗,我们要将电缆沿线下的废地转变成种植有机食品的城市菜园。我们惊喜地发现,开辟废地不仅改变了城市面貌,也提升了农民的生活品质,因为菜园增加了农民的收入,也促进了当地对有机食物的消费,这非常令人欢欣鼓舞。合作并非总是一帆风顺,刚起步时,我们策划了一项短期干预行动,共同探讨如何解决目标社区的燃眉之急。为此我们先合力搭建了一个用于活动的遮阳棚,因为社区想要在菜园里开辟专属场地,用来举办会议和活动,有助于建立起人与人之间的信任,促进协商讨论、协同合作、加深相互了解。遮阳棚完工后,我们率先在遮阳棚下举办了一场关于烹饪和美食的活动,邀请了大厨用菜园里长出的有机食物做烹调。我们希望菜园可以更活跃地参与进邻里关系的搭建,同社区合作,增强菜园在社区里的存在感,将其打造成为当地的示范标杆。于是我们制订了一项“五步”计划,第一步便就是搭建提供活动场地的遮阳棚,第二步是组装可供堆肥的卫生间,作为菜地的公共设施,但也体现了可持续理念。第三、第四步是开辟菜园为居民活动的露天体育场,将菜园作为操场。最后一步,通过手推车将菜园“推进”大街小巷,可以将有机食物售卖给周边居民,也可以邀请居民亲自到菜园参观。我们意识到菜园可以发挥其社会功能,它不仅可以作为学习和娱乐场所,也可以将城市中利用率很低的土地变废为宝。从长远看,这个项目也是极具启发性,我们曾同圣保罗本地和其它城市的专家合作,大家沟通交流也碰撞出不少火花。对于作为设计师的我来说也是全新的体验,真正领悟到作为设计师的使命,从前其实并不知道设计师该如何同社区和他人合作进行设计创作。我另外一个重要项目“森林出品”(The Objects of Forest),是透过设计师的视角探索亚马逊雨林。项目开始于2011年,当时我正在圣保罗一家设计室工作,有幸可以前往亚马逊玉林为客户开展咨询调研。我在当地集市发现了这个有趣的小器件,木薯压榨篓(Tipiti Squeezer),看上去像根棍子,但实际是一个篓子,且有很好的延展性。当地人民一般手工制作这种篓子,然后再篓内放木薯进行拉伸挤压,木薯的有毒液体会流出。这样处理完后木薯就能食用了,对于亚马逊雨林的居民来说,木薯粉是他们的主食,所以这个器件对他们来说十分重要。我立刻就被吸引住了,这器件是如此有用且环保可持续。之后我想,我随便在下午闲逛就能在集市中找到这物件,若穿越整个亚马逊雨林,是否会发现更多体现人与自然间平衡关系的器件?我在地图上标记的九个地方进行了实地访查,历时大概一个月,之所以选择这九个地点是因为当地都驻扎着社会项目研究中心和手工艺社群,能在当地找到我想找的物件。另一方面,在当地我也组织了雨林漫步工作坊,地点在亚马逊的两大首府城市,玛瑙斯和贝伦,工作坊完全免费,且对参与者没有限制,具体形式包括讲解、林中徒步和手工艺品制作。工作坊为时三天,结束后我们也鼓励参与者同我们保持联系,作为项目的合著者,他们也为项目研究做了大量贡献,也因此能继续学习相关知识并互相交流。 项目的第三部分是出版电子书,这是一本葡英双语电子书,现在仍然在线,供大众阅读并免费下载,因为我认为通过这样的方式分享研究成果更能够体现民主和包容。都是我在考察中积累的素材,第一个例子是巨骨舌鱼(Pirarucu)的舌头,这种鱼生活在亚马逊一带,舌头都带有牙齿,当地人一般用晒干的鱼舌头来磨碎瓜拉纳(巴西香可可)。然后有一种用种子制成的口哨,例如这类小鸟的造型,哨子是用来模仿鸟鸣和动物的娇声,在打猎的时候用来迷惑猎物。还有很多其它好玩的器件,比如Cuieira的果实可用作碗。巨骨舌鱼舌头使用方式(上),巨骨舌鱼舌头细节(下)

考察所收集的素材数不胜数,为了出版电子书做了一些甄选,根据器件的美学、文化和社会表现力对它们进行分门别类,以贴近当今社会对于设计的探讨。有些器件已经有很多人在做研究,但也有部分大家却闻所未闻,但电子书中所提及的所有器件仍为21世纪人类所使用。这证明,虽然大家认为这些是原始器件,但也因其实用性在现代熠熠生辉。不过我们也选择器件和分类时碰到了困难,给每样器件贴标签着实要费不少功夫,用现代制造类别来分类并不现实,因为这些器件是多功能的,并非只有一个用处,原始器件的用途是多种多样的,且可根据需求灵活变通,这就和现代社会必须分门别类的工业化思维不同。第三点是,自然器件的存亡十分依赖自然条件,这意味着它们终将腐烂和消失,而不像现代的一些用具可以或者期望可以被长久使用或表村。“森林出品”的器件根植于非消费主义文化,出自本土手工人和匠人之手,而有些手艺已面临失传,因此深入了解这些器件,重新看见手工艺社群的文化价值显得尤为重要。一年后“森林出品”项目最终落成并展出,2013年于巴西累西腓市展出,2017年前往葡萄牙,在巴西设计回顾展上展出,今年也做成了线上展览(Objectsoftheforest.com)。这个项目对当前的社会体系逻辑提出了质疑,展现了另类的物品生产与消费模式,让我们意识到大自然仍能为当今社会提供不竭的可能性。这些自然器件的发现便是我们重新认识自然的起点,它们是人类社会物质联结自然的特别象征,观察器件的存亡轮回和生产消费能为搭建可持续体系指明方向,希望我们都能从这个项目中获得启发,重新塑造我们的生活方式,以一种更负责任的态度对待大自然和人文发展。

https://www.objectsoftheforest.comJosé de la O

José毕业于荷兰埃因霍芬设计学院工业设计专业,获硕士学位,后创立delaO设计工作室。他的设计遵循认识论路径,聚焦设计在社会中作用,并热衷于设想科技在未来对社会可能产生的影响。

身为墨西哥蒙特雷理工学院建筑艺术设计系的教师,José积极投身于学生知识和设计素养的培养,并邀请诸多机构参与学术课程合作,其中包括库珀·休伊特史密森尼设计博物馆、宜家智能家居、非政府组织和机构等。

我的工作室位于墨西哥城,专注于研究为基础的设计工作。我们与许多跨国企业合作,帮助他们更好地了解墨西哥受众。此外也开展了诸多思辨设计项目,让人们意识到日常生活中存在的问题。

“份量失真(Portion Distortion)”项目所探究的是墨西哥目前所面临的问题——肥胖症,以及人们消费食物的方式。这不仅关乎食物份量的多少和质量,更重要的是探讨个人对食物适量的认知。为了深入问题本身,我们着手开展研究工作,去了解餐具和食物之间的关系,以及我们如何将餐具的功能发挥到极致。为了将问题具像化,我们设计了“假想餐具”系列作品。这款盖子并不是为了让你吃得更好、更多,而是让你的吃饭速度慢下来。同时也可以让孩子们学着细嚼慢咽,这碗里的含糖麦片在墨西哥城很受欢迎。第二组作品是一组叉子,从超小到超大尺寸,用叉子来呈现食物份量。我们通过这组厨房用具的设计来感受食物的份量,当人们看到这组餐具时,一开始可能会感到困惑,但也更直观地知道过多和过少的界限是在哪里。“剩余之叉(Fork of Excess)”,2015

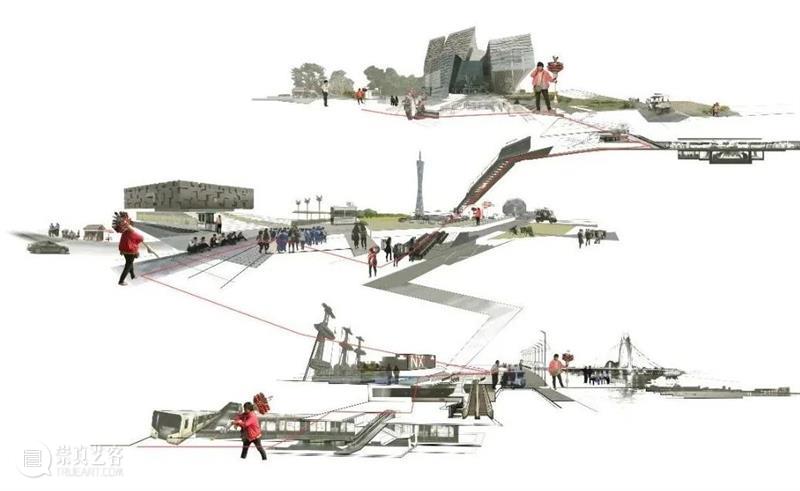

第二个项目是聚焦于墨西哥城的出行方式。墨西哥城是世界上最大的城市之一,政府试图寻找不同的方法让居民出行更加便利,高效的公共自行车系统应运而生。但是在过渡阶段中,人们必须逐渐适应在城市里骑单车,汽车司机也需要逐渐习惯马路上有越来越多骑行者。我们意识到,骑行者需要提高他们在马路上的存在感,因此设计了这款有趣的小装置,装置发出的声音可以有效地提高骑行者的马路存在感。我们设计了可以自己DIY的部件,在我们网站也直接下载设计图纸和拼装指南。可以说,这款设计不再是浮于设想、企图解决问题,而是被赋予了生活中的实用性。墨西哥的官方语言是西班牙语,但仍有超过200个本土族群保留着他们自己的语言,这就意味着有上百万的墨西哥人民,他们有着自己的文化,且母语不是西班牙语,这就导致虽然他们会写西班牙语,但并没有遵循拼写规则,只是根据发音来拼写。这就造成一个社会问题,对于其他以西语为母语的墨西哥人而言,他们则认为自己使用的西班牙语是欧洲先辈继承而来的,所以他们就可能看不起那些只会根据发音来书写西语的人,认为他们无知愚昧。所以我们便设计了这款“新式西语键盘(Nueva Qwerty)”。

“新式西语键盘(Nueva Qwerty)”,2017

所以我们设计了一套全新的西语字母表,尝试去简化西班牙语中所要用到的字母,过去发音相似的字母都合并成了另一个新字母。比如C、K、Q,它们被合并成了一个新字母,S、C、Z也是如此。现在,大家请看这两种字体,它们分别是从Times New Roman和Future变革来的,将来其命名为New Times New Roman和Futurysma。我们通过合并创造出全新的交流载体。当新字母和字体设计完成后,我们开始思考如何才能使大众介绍它,或者说国民化,进而在整个社会中推广。但重要的并不在于字母系统在社会中的运用,而是大众如何去使用、如何去接受这些字母,因此我们使用新字母体系做了一些视觉化的演绎。最后,我们还推出了假想梅斯卡尔酒品牌,类似于龙舌兰酒,那年我们将酒作为礼物送给了工作室的客户和朋友,我们将这款酒名为Dystopya(反乌托邦),通体采用了我们设计的新字母。“比如C、K、Q,它们被合并成了一个新字母,S、C、Z也是如此。”

批判设计也可以预测经济制度里的潜在威胁。“物言网(Gossip of Things)”该项目是针对卡苏集团做的一个假想情境,卡苏集团是全球最大的企业集团之一,为墨西哥富豪卡洛斯·斯利姆、埃卢(Carlos Slim Helú),该集团在墨西哥的服务业经济体系里扮演着极其重要的角色。为了让大家更好理解大型企业集团是如何运转的,我们列出了卡苏集团的各个业务板块,包括能源、建筑、基建、银行等。卡苏基建、卡苏集团及集团母公司,已经建成自己名下的商圈和商务中心,连给顾客放贷都是其旗下银行业务。无论从哪个角度而言,卡苏集团都像是行业垄断者。

我们设想卡苏集团的垄断地位从当今现实世界蔓延至虚拟世界,开发集团运营系统,渗透至方方面面。如果真有这种大型垄断企业,很可能大部分墨西哥人都会直接或间接地为其打工,保证生产效率便会变得格外重要,所有物件都会实现互联互通,监管就成了衡量效率的关键。你周围的一切都会在监视着你,向上头报告你的效率到底有多高,这就是为什么我们称其为“物言网”,借用了“物联网”的构词。但又体现了这些物件无时无刻在“八卦”你的行为本质。什么样的技术可以使办公空间成为一个被监管的空间?我们从笔入手,笔还能够感应到使用者在写什么,或是感知你是否在工作,笔还可以和鼠标进行互通,而鼠标又与电脑连接。如此一来,电脑屏幕就能判断你是否在电脑前工作,并获取你正在浏览的内容,所以这三样必不可少的办公用品会监督你,八卦你的行为。在这种反乌托邦的未来中,员工要如何骗过这些监管设备呢?我们设计出了可以欺骗你的笔,让它误以为你一直在构思想法。第二台装置是鼠标滚动机,就好像你在一直滚动查看一份无尽的PDF文件。这是第三个装置,它会让电脑误以为你一直盯着屏幕在读这份无尽的PDF,如果你办公室精心设置好这些装置,你就可以逃离监管,躲到洗手间,却在工作室营造一种你在工作的假象。这系列装置获得了2019年Core77杰出思辨设计奖,通过思辨设计路线,我们能够去探讨如何介入可能发生的坏未来,如果我们不加以思考或干预,那这种现象便可能成真。“它会让电脑误以为你一直盯着屏幕在读这份无尽的PDF。”我们也运用批判设计和思辨设计来理解我们自己的文化,“跨文化之椅(Cross-cultural Chairs)”就是其中一个案例。设计师Matteo Guarnaccia前往不同国家与多位本土设计师共同设计了各式各样的椅子。我曾有幸与他共事过,也曾和他深入探讨墨西哥文化、墨西哥设计的真正内核。我们通过线上聊天和会面交流,谈论了我们所观察到的墨西哥文化现象。期间我们讨论到的一点就是,墨西哥作为发达国家而言的社会现实是严苛的,导致人们不得不用夸张的手法表现现实,麻木人们的感知,将人们的注意力从社会现实上转移。

科罗娜啤酒也并非来自墨西哥本土。这款啤酒最初诞生于波多黎各,后来在墨西哥打响了名声,如今科罗娜啤酒已经成为墨西哥文化和啤酒的象征。我们合作推出的算是浮夸版的科罗娜椅,仍然可折叠款,但我们运用了夸张的色彩和质地来对抗现代主义设计价值观。因为现代主义稀释了本土文化内涵,影响了几乎所有设计师,也希望本项目能清楚地向西方受众传达我们的理念,对于这个成果我们是非常欣慰的。椅子由金属冲孔板叠加而成,从而形成莫列纹视觉效果,层叠地越多,纹样越明显。

“科罗娜椅(Silla Corona)”,2018

除了担任delaO总监一职,我还是一名大学全职教授,任教于墨西哥城蒙特雷理工学院建筑艺术设计系。当时我让学生去思考未来科技的发展,有哪些科技形态算得上是源自墨西哥本土的,而不是从其他文化中借鉴而来的。以此为出发点,我让学生从城市街巷中去寻找灵感,观察事物之间的相互联结。对墨西哥人而言,有时情感需求比功能需求更重要。所以我们在想如果纯粹出于情感需求而研发技术会有怎样的后果?而坎比亚是一种热带音乐风格,在拉美十分流行。我们设计了管弦乐器机器人,它们各自代表不同的乐器,一同合奏就是一首坎比亚舞曲,演奏曲目名为La Sampuesana(墨西哥第一支坎比亚舞曲)。演奏效果非常逗趣,每一台机器人的灵感都来自于当地城市语境,包括街边商铺市集物品陈列、火车、公共交通,我们还借鉴了治安堪忧的街巷里人们自制的宗教壁龛。“坎比亚舞曲机器人(RoboKumbia)”,2019

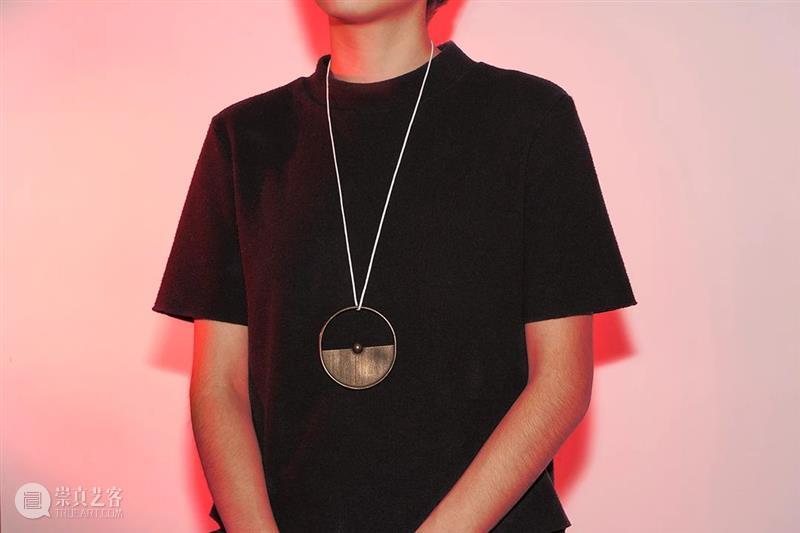

未来创新在日本和墨西哥蒂华纳均设有研究设施,这是一家创新机构,专注于神经科学。未来创新委托我们重新设计了脑电图传感头罩。这一技术的一大优势是有着相对低廉的价格,所以更多贫困地区的学校可以用上这款产品。我们设计了如图所示脑电图传感头罩,帮助未来创新在市场中销售产品,尤其是在发展中国家的学校中进行推广。这款头戴式脑电图传感器十分有趣,因为它以脑电波作为介质,只要将传感器接上电脑,使用者就可以操控机器人、探索虚拟情境。我们也咨询过未来创新是否可以用脑电波在3D软件上操纵图形,这样设计师们就可以用脑电波来做设计了。我们在蒂华纳做了这个实验,招募了两位没有任何产品设计经验的志愿者,经过简单培训练习之后,他们学会了如何用脑电波进行操控,设计出花瓶样式,最后我们用3D打印出他们的设计。这项实验非常有趣,两位志愿者并不必具备必要的设计技能,就完成了他们的设计首秀。一眨眼功夫,他们都可以用脑电波来设计花瓶的造型和体量了。我们觉得这非常了不起,结果非常喜人。第一款设计很柔美,第二款的造型稍微夸张一点。随后,我们又开展了后续研究,研究如何依靠简单的认知练习来操控自身的脑电波信号。我们用“爱”作为触发机制,让志愿者用脑电波设计特定形状。今年年初时我们启动了第二轮实验,我们仍在蒂华纳招募了志愿者,实验中给他们展示他们恋人或爱人的照片,用这些照片触发志愿者的生物信号,而我们可以将这些生物信号作为造型设计的变量与基准。用一系列简单的形状开始入手,通过简单的形状变化,设计了不同的珠宝款式,用于象征人与人之间爱的羁绊。“我们用“爱”作为触发机制,让志愿者用脑电波设计特定形状。”delaO design studio

官方网站delao.mx ; Instagram官方号@delaodesignstudio

José:如果各位有任何想法或问题也欢迎给我留言,我很乐意倾听和解答,作为此次论坛后续的交流。黄孙权

策展人,建筑学者,艺术行动者。台湾大学建筑工学博士。研究领域含括建筑都市理论、媒体、社会艺术与网络文化。创办台湾地区最重要的另类文化刊物《破周报》,以及全球独立媒体中心120个城市网络(indymedia.org)之一的独立媒体中心(台北)。策划与参加多项国际展览,主持过建筑保存、社区营造、中央与地方层级的文化长期发展规划案等项目。现正进行的研究计划包含了亚洲田野计划─诸众之貌,亚洲平台合作主义,每年举办的网络社会年会与文艺黑客松、以及中国电商社会淘宝村、乡建中的中国农村等长期研究项目等。现为中国美院客座教授,网络社会研究所所长,视觉中国协同创新中心空间生产与乡土实践研究方向导师。代表成果:纪录片《我们家在康乐里》,专著《绿色推土机》、《无地之爱─在田野与社会中的田野》、《除非寻找美丽》、《建筑与乌拖邦》等。

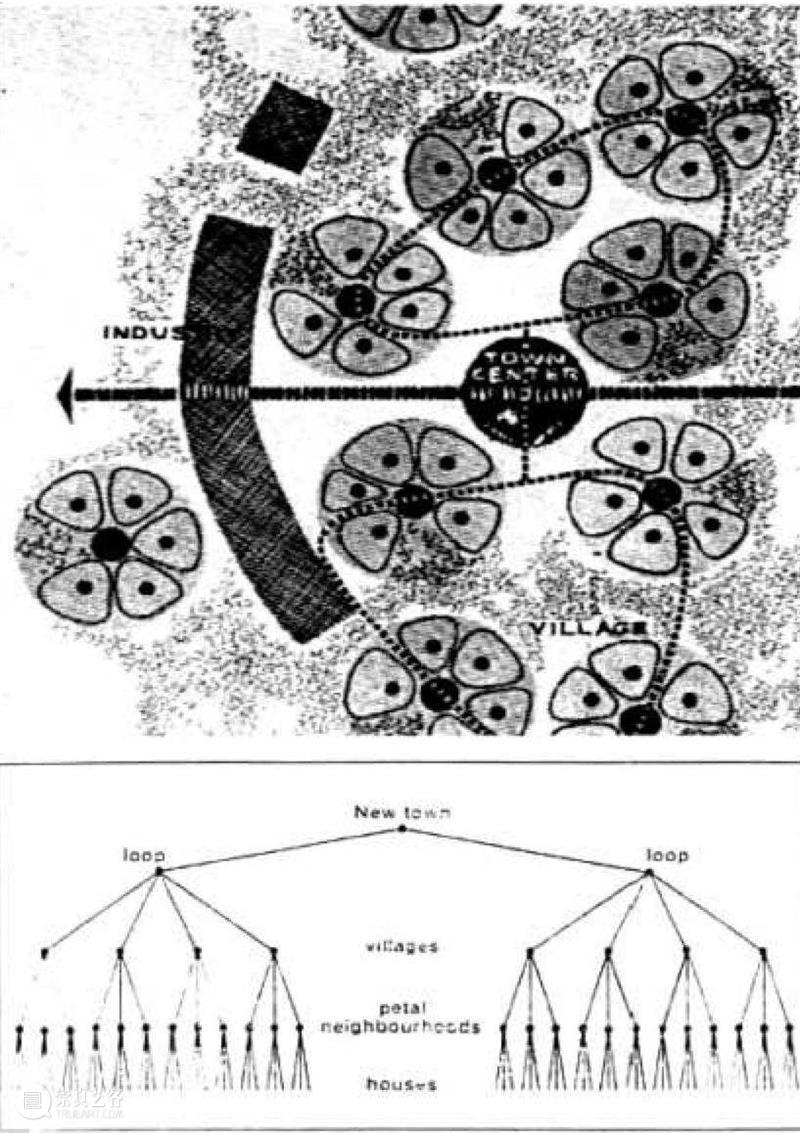

这个主题下我分享的是自己如何构想建筑这个概念,会用比喻的方法来说明这个过程。第一个是我理解的代码(Code)跟空间(Space)的关系。主要是因为克里斯托弗·亚历山大(Christopher Alexander)1960年左右写的一本书《此城非树》(A City is Not A Tree)。他作为数学家跟建筑师,强烈地批判了所有现代主义下的建筑和规划,以及其所采取的树状系统的规划模型。也就是说,把人们非常丰富的,有厚度的生活降维打击成一种树状结构,一种可以预测的、有分支的、方便管理和统治的规划系统。作者说当我们从树的角度来思考整个城市问题的时候,是用活生生的城市人文性跟丰富性来换取一种概念上的简单性,这种简单性其实对于设计师、规划者、管理者和开发商有利,当每个复杂的城市有一部分被拆掉了,就用一棵树来取代半格(semilattice)的状态,整个城市就会朝着分离又迈进一步。

由于他是数学家,所以他觉得如果宇宙万物可以用数学表达,建筑也可以。他之后有两本非常影响建筑界的理论书,首先有一本叫做《模型语汇》(A Pattern Language)。在这本书中,他发展出了300个模型语汇,从小到大。从怎么做房子、怎么做窗台到椅子,到开会要几个人,会议室要怎么设计,小城镇怎么设计,都做出来了。人们可以用这种模式自行组织、营造自己的家跟城镇。他把这种建筑的知识当作一种原始码(code)交给人们。所以某种程度上,他是一种反建筑师的角色,特别是反对那种从高往下看的那些建筑大师们。他也做过大学校园的规划跟设计,所以《俄勒冈实验》(The Oregon Experiment)是他跟那个学校的师生、工作人员以及学生一起设计的一个参与式的设计实验。在60年代传统的建筑,特别是现代主义的建筑知识系统遭受到很大的冲击时,亚历山大用其特别的技术哲学来回应,就是我们该怎么样把建筑的工具变成是一个资源(Source),用这个资源来慢慢长出整个空间的样态。到现在还是有很多人用他的方法去设计自己的房子,或者说家里。我会说这是第一种代码跟空间的关系。原始码已经有了,怎么样应用掌握在人们的手上。《模型语汇》与《俄勒冈实验》,克里斯托弗·亚历山大

我们知道这种影响自60年代、70年代以后,当福利国家瓦解之后,这种理想就不再被讨论,虽然现在还是有少数的跟随者。但很明显的是规划师、技术官僚、决策官僚都没有再受到任何启发。作为建筑技术教育的哲学,他最终没有办法松动整个资本主义的生产方式。而我们的空间越来越像是一个通道,而不是人们住的地方;这个通道对于流通的需求,远高于那些安居乐业,由下而上的社区生活的渴望。树状规划的极大化,往往造成了历史上非常大的灾难。一位很有名的规划理论家,或者说叫规划历史学家说的,叫做“积极的灾难”(Peter Hall, Great Planning Disasters)——这个大规划做得越好,它就造成的灾难就会越大。1997年我还在念书的时候,有3000多户的违建户要在一个多月内要被迫搬离。这个地方在台北市叫公园预定地。大概是整个亚洲在90年代非正式地景众多的故事之一:违建、棚户区、菜市场、夜市。那时,所有的有机生活都需要让位给新自由主义下,我觉得这就是树状规划系统的空间表征非常明显的例子。在3000多人的社区里,有三分之二是中低收入户,有很多是独居老人,所以我们跟市政部协商了很久,一直都没有办法成功。后来我就带领了非常多的朋友跟学生,大概组织了3000多人,有建筑师、规划师、学校的师生们跟普通市民上街抗议,但最终也是没有办法拯救他们。为了这个事情,我后来出了一本书、一个纪录片,专门讨论这个故事,去讨论为什么我要逃离树状结构,或者让我反思整个建筑训练中的问题。2000年左右,我在念博士当助教当时候,老教授们说要让二十几个学生设计一个窗户。我带他们去台湾台北的宝藏岩,就在我学校旁边的一个山坡上的棚户区看一下环境。我说设计窗户对他们来说非常的奢侈,因为这些人住在里头连窗户都没有,所以如何开窗可能比如何设计一个窗户来的重要。总之,我们也组织了很多活动,后来慢慢争取到它可以变成一个艺术村落,这个艺术村落某种程度可以留住部分中低收入户的老人们,如果他们没有自己的第二栋房子,就有条件可以住在这里头。我开始慢慢学会用一种比较柔和的方法,而不是用强硬的手段去介入这种事情。所以在2002-2004年我做了一个叫“GAPP(全球艺术家参与计划)”的计划,从国外找了非常多的建筑师跟艺术家来到这个社区,跟这些社区居民一起做作品。在这个过程中,他们会学到了更多能表达自己诉求的方法。我们办了很多活动,有剧场、摄影、建筑、行为艺术的活动等等。我们先让居民本身的艺术活跃起来,特别是用这种方法,让台北市也知道违建户的居民能够很好地生活在一个干净的、国际的艺术村,他们是可以兼容的,不一定要把居民全部赶走。我们大概花了好几年时间让这个事情慢慢定型。这个村子大概279户,虽然最后没有办法把所有的住户都留在这里,因为很不现实,但起码保留了二十几户到四十几户的空间,让那些真的搬不出去的人可以住在这里头,它成为一个可以流转的社会住宅。也就是说,当某些老人过世以后,其他台北市中低收入的老人也可以住进来,变成一个社会住宅的概念。这是我第一阶段学会做的事情,如果我们从不同的角度来想,建筑的设计可能是一种Code,艺术可能也是一个Code,就看你怎么使用它。第二个阶段则是城市中,或者这个程序跟空间慢慢成为一个互相具体化、互相体验化的过程。我们现在已经不太能够用以前的方法,来处理设计和社会问题了,因为我们已经从一个工业时代成年迈向网络社会的童年。树状系统很容易变成某一种罗兰·巴特(Roland Barthes)所说到的零度语言,它越来越隐藏在物理空间以及不可见的电子流网络世界里。第二波的Code和Space,是一种具体的物理空间与流量空间互相体显的过程。比如1999年的反全球化运动,其本身就是一个草根化的流动空间。那时候我们面临的问题是怎么把物理空间的抗争,结合网络上的空间,变成是一个合纵联合的新世界。因为流动空间并不是一个网络空间,流动空间是物质上能够配置社会实体,而可以脱离地理限制的空间。1999年西雅图为了反对WTO开高峰会,他们用传统的新闻报纸去反对WTO、全球经济,因为它们会消灭地方、当地的农产品,穷苦劳工的工作是有损伤的。而在2000年左右,他们在西雅图就成立了独立媒体中心(Independent Media Center),号召全球的城市参与。2019年他们做了20年的回顾,从1999年的抗议到现今的独立媒体中心。他们号召每个城市通过一个开源的软件,建立自己的人民新闻中心,每个城市的市民都可以没有任何限制,没有任何言论和格式限制,文字、图片、声音、影片都可以上传到这个网站上。独立媒体中心只用一个非常简单的RSS技术,就可以帮全球120个城市全部同步在他们的总站上。这样你就可以有办法对抗《路透社》、《美联社》或者CNN那种大的主流媒体了,你在Google page上也可以占有非常大的地位。所以关于流量的战争或者争夺眼球的关注,这件事情2000年都发生过了。最重要的是说,透过这种简单的方式,开源软体提供了一种新的世界,让这种流动空间跟每个地方的新闻可以聚集在一块。全球的网络慢慢通过一个由技术赋予的希望,参加到整个全球的运动之中,城市其实就是我们的Code,我们的Code就是我们活着的城市,两者是相互体现的。我们先在还面临一个问题,如果我们觉得Code跟Space还在一起,我们现在面临一个新的处境和新的条件——城市可能本身就是空间。通过2018年恒大研究院出具的一份关于“全球独角兽新生数量”的报告,你可以发现,当全球都觉得互联网、高科技产业非常赚钱的时候,大部分的利润其实是由新兴的独角兽所垄断的,在美国是这样,在中国,包含香港,80%的GDP是由一些大公司所垄断的,一些小的科技公司根本连利润都没有。在这个状况下,2000-2004年,特别是经过网络泡沫化以后,Facebook出现了,推特出现了,这些打着Web2.0或者3.0名号的大公司出现了,而这种大公司把生产内容的责任交给用户,利润自己全部拿了。所有人都活在一个没有社会的社交媒体中,最可怕的是,我们觉得自己活在一个真实的世界里。整个互联网的设计其实是在制造隔离,为了制造更多的回音室(Echo chamber)而设计的,它其实掌握了一个非同步的时间,创造出一个好像童话的空间,把所有世界都拆散成一棵棵孤零零的树,表现得我们好像随时可以连线、可以握手一样。他用非常集中化和集权化的方法,让我们以为我们自由了,因此我们可以每天帮他工作,每天不断地上传各种照片跟文字等等,甚至连我们的睡眠时间都被剥夺了。在2008年以后,全球发生了很大的改变,这是Manuel Castells另外三本非常重要的书,这三本书都描述了2008全球金融风暴以后整个世界的变化。比如说《灾后》(Aftermath),讲述每个人经过经济的震撼以后,是怎么重建自己的生活、重建自己生产的网络,怎么样从大的资本家跟大的银行家手上逃离的。第二本书《愤怒与希望:网际网络时代的社会运动》(Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age)列出跟网络社会有关的一些案例。第三本提出一个新的经济模式,这面临到另外一个问题,就好像前阵子在国内项飙他提出的“附近性的消失”。附近可能会消失,但是邻近(Nearby)一定在,物理上的附近(Neighborhood)一定会消失,但是邻近是会一直有的。重要的不是消失,而是差异被抹除了。也就是说,你可能不在任何社区地理上,或者在任何社群里头,社会关系里面,但是人作为一个个人,总有一个地方作为你经验的来源,不管Facebook还是你确实住在杭州的某个地方。这是社会组织和政治运行的基础,而文化认同往往建立在对某个地方特殊的历史情感上,但当这个地方越来越雷同、情况越来越普遍,就会越来越没有办法建立自己的文化认同。最后就只有两条路,一条是你会走向非常封闭的地方主义,或者非常封闭的爱国主义,特别是这次新冠以后。所以我觉得重点并不是在于附近消失了,而是说没有差异了——我们已经找不到文化认同所产生的地方跟人的一些特殊经验,整个世界像一个光滑平面。我们的房间、小区、街道、城市、县城、农庄,以一个连包豪斯(Bauhaus)都没有想象到的加速度标准化了起来,它已经变成是一个发展中国家的共同风格了。

这些物理空间和电子空间,流动空间都是新的,也是旧的。城市是一种媒介,故乡也是。现在已经很难有可以取得真正胜利的街头抗争,大城市已经越来越没有工厂,所以也不再会有传统意义上的工人运动一样,我们就变成一个流动的和无产阶级的合体,变成了流众,意味着我们没有办法争取我们本来没有的东西。问题是在于我们怎么重建附近,而不是感叹故乡的消失,感叹附近的不见。目前来看所有的网络都是一个个体的网络,在网络上我们可以握手聊天,但我们并不是在同一个特定的历史经验中看着同样的事情,我们的公共性或者公共性的论述会消失。如果用列斐伏尔(Henri Lefebvre)的话来说,如果追求城市的权利(Right to the city),就是城市曾经允许的差异性、允许的多元文化、允许更好的公共设施,比如说医疗、教育、健康、住宅,以前农村是没有的;现在问题看起来除了要Right to the city以外,可能还要差异的权利,要有差异的网络。

2008年左右,Castells在巴塞罗那做一个调查,在08年这座城市进入风暴之后,市民产生了非常大的变化,有非常多人不相信政府了,也不相信大银行,完全通过合作式的方法做各种不同的生产和流通,从艺术文化到教育、到生产、到消费,各种东西都很像合作社,或者用合作社的方法来进行新一波的组织。所以后来我在2016年左右,成立了一个“共艺术合作社”,这是台湾第一个由艺术家组成的合作社,我开始想象除了网络以外不同的关系。在这个合作社里做了讲座、共食,还有学做菜等不同的活动。那个地方是台湾第一个眷村,以后要做成国家眷村博物馆的。没有比做菜、食物这个东西更能够保存某种特定地方的文化记忆了,所以我们邀请他们回来教我们做菜,教我们下一代年轻人怎么做这样的菜。我们另外还做了“剩食”,去附近的传统市场收集各种不同的剩菜,每天研究出不同做这些剩菜的方法,我们去大型的超级市场,传统市场去搜集他们卖不掉,或者即将过期的食物,但还可以吃的食物,通过这个方法做完分享给社区的居民。我们不但打造“我们”,还打造一个更大的“我们”。我们必须认知到Code,也就是某一种工具如果是我们的日常生活,附近和远方一定在这个工具上。它的论述实践形式可能就是软件。我觉得软体已经是目前历史上最重要的技术,你甚至可以说我们现在的文明基本在这个软体上运行,就好像当初语言跟文字的软体关系一样——如果语言跟文字创造了可见的历史,又改变了空间,这个Code或者说是Software一定在改变所有世界的关系。所以我在想,我们人际关系的Code该怎么重新做?会是一个非常重要的关键。

拍脑会,2018

Code跟语言一样,是与他者沟通的行动,也是存在这个世界中可以写作的方法。比如说开源运动,大概在2000年左右就开始了,在反全球化的高潮里被具体化了到现在我们用了各种社交媒体,或者是替代型的社交媒体,还有加密的一些聊天信息等等,这些东西其实都是亚历山大说的Pattern language。在真实的世界里头,我们要学会的不只是建筑工具,还需要如何像胶水一样,把人们聚在一块的能力。我到美院教书以后,举办了非常多的“合作松(cooperaive hackathon)”,让Coder、艺术家跟行动者一起,特别是跟合作社的社员,很多NGO的朋友一起想想办法,有没有可能让这种技术的Code和生活或者社会的Code可以结合在一起,创造出不同的附近。我们还在五个城市办了很多“拍脑会”,每一场大概有二十几个不同的团体,所以我们认识了100多个合作司的团体,不同的NGO组织,和关心地方事务的人。最近我们办了一个非常重要的工作坊,叫做“西湖工作坊”,它基于一个网状网络(meth network)上。网状网络其实就是一个自己建立跟自己管理的社群网络,也就是今天我们在谈的社群网络非常重要的技术能力,现在全球有非常多的人在实践这个事情。有的是因为经济的原因,因为他们地方网络不好,有一些是因为政治的选择,不想要一个单一的ISP公司提供所有的网络服务,不相信那些大的ISP公司,有一些是因为社区的需要,有一些是因为哲学上的选择。我作为一个加密主义者,不想要让我的数据跟我的生活完全被大公司取代,不管你有什么样的理由,它都会变成一个非常独特、特殊的选择——它既是地方的,也是全球的,它既是实际空间的社群,但是它也是一个流动空间的社群。以前我们要底层的人民去抗争建筑规划上的不公平,现在在网络世界有更多人抗议独角兽公司。不过对我来说这是同一件事,它基本就是一个非常展示性的力量,逼我们重新认识自己的地方、认识我们自己认同的来源,认识我们自己可以掌握的生活界限。我们在美院也办了一个网状网络的工作坊,历经了一个非常神奇的旅程。最后在中国美院的草坪上开始建立一个这样的网络,这个网络叫做AFRONET,就是你进来以后完全匿名,系统不会记录你任何东西。在上面可以自主做很多事情,比如可以自己当DJ放歌,可以留言,看视频会议、展览画作等,200公尺左右的范围内都可以使用。重新建立一个网络是非常关键的事情。我们的生活不像树苗,不能一棵一棵地生长;我们要先埋种,让它生根,再创造森林。网络其实就是一个社会性建筑的工作,是分散式的集体生活。历史告诉我们,哪里有意义的需要,就会有重建意义的计划,抵抗或者自主的意义是无所不在的。这种流动空间,自主表现和故事的发生常常都会与地方有关。所以不可能因为今天我们好像都在网络世界里就要放弃地方,而应该完全相反。从人们开始使用工具开始,不管我们用锤子还是铁钉、轮子,或者用速写打字机,基本上这些工具都是让人类开始站立、奔跑,开始互相沟通,建立社会的工具,因为有这些工具我们才开始有智慧,我们才可以知道彼此怎么了解自己。

建筑物这个词本来就是为了居家而有的,或者建筑这个中文字以前是从日本人翻过来的,并没有建筑这两个字,建筑在日本一开始翻成汉字的时候翻的是“造家”,它最关切地是人栖居于这个世界的问题。但是从造家到建筑,这种翻译的转变,其实让建筑这个东西慢慢变成一种无关个人生活的技术跟无关个人生活的美学了。

所以我们如果重新认识到建筑可能就是造家,或者建筑就应该是造家,才能回归到建筑最本分的工作。不要变成电子流中的那种数字孤鸟,我们要开始创造日常生活世界的语言,创造新的Code,不管在网络世界的层次上,还是在日常生活的层次上。我们同时也要理解Code,这种程序就是一种空间,而空间就是一种程序。当我们认识它了以后,才能说我们开始了建筑。Ezio Manzini

过去三十年多年间,埃佐·曼奇尼一直专注于可持续设计领域的研究工作,直到近几年他的研究兴趣才开始聚焦作为可持续变革主要驱动力的社会创新。由此他创立了社会创新和可持续设计联盟(DESIS)*,为各地设计学院构筑起社会创新和可持续设计的全球网络平台。

曼奇尼除了是米兰理工大学的名誉教授,在过去十年间还担任了国际上多个设计学院的客座教授,包括巴塞罗那埃利萨瓦设计与工程学院、同济大学、江南大学、伦敦艺术大学、南非开普半岛科技大学和美国帕森斯设计学院。

曼奇尼近年出版的著作包括《设计,在人人设计的时代:社会创新设计导论》(麻省理工学院出版社,2015)及《日常的政治》(布鲁姆斯伯里出版公司,2019)。

今天跟大家分享我对社会创新和设计的看法,以及如何运用社会创新设计实现可持续发展,营造与周围环境之间的共生关系。我们必须看到,新冠疫情是一场重大的社会实验。这场突如其来的“社会实验”,让全球千百万、甚至数十亿人被迫改变自己的生活方式,应势创造新的生活方式。从事社会创新设计多年,我们深知如此广泛的人类行为改变并非易事,也因此当前发生的一切让人不可置信。但我们仍可畅想,新冠病毒全球大流行是否会助推新式社会创新的产生。在我看来这是毋庸置疑的,我们完全可以期待新事物的出现,期待社会创新的发生。但问题上,我们现仍身处于疫情之中,它未来的发展方向仍未明朗,因此与其设想未来,不如先退一步,让我们先回到近期社会创新讨论的初始阶段,我称它为社会创新第一次浪潮。21世纪伊始,我们发现有些全球层面的改变正在悄然进行,那是与当时主流逆向而行的社会变革与创新。我们发现当时的人们会自发组成团体,分享彼此的生活,有着一种协同生活方式。我们看到人们开始重新塑造社会服务业,一改以往“一方为另一方”提供服务的传统模式,形成了以协同合作社区为基础的服务模式。我们也看到,连接农民和消费者的食品供应链也发生了变化,卖家和买家间组建起了新型的产销关系,新型的社区支持起了本地农业、农贸市场和社区农贸企业等。科技领域也出现了变革,但确切地应该说是社会技术创新,这些技术创新都与我们所说的“创客运动”息息相关。人们开始从大企业的生产工具从垂直组织转向分散模式,将生产工具分散到街头巷尾。这个过程便是分散模式重组生产。这类例子还有很多,成百上千的新想法投入实践,涉及日常生活的方方面面。起初,这些社群都是小型团体,数量不多,社群创意的浪潮也并非席卷全球,那时我们只观察到这些社群“创意”的一面,因此将他们称作“创意社群”,意思是“一群能够创造发明做事和思考方式的人”。渐渐地,他们占据了主流,但那已是十多年前了。这十年间,有些社群解散了。这很正常,并不是所有的创新都会成功,有些则退化其他组织形式,不再是我们所关心的对象;有些则通过合并,组成了社会企业,这便不再是一群人单纯聚在一起,而是形成了更有组织的群体,从而能更稳定地从事 所做知识。到了最后阶段,我们注意到一种有趣的现象,或者说是大型项目,不仅包含了更多的活动,规模也更加多样。其中有一个我很喜欢的项目,起源于巴黎。以此为例是因为它在欧洲十分出名,核心人物是作为巴黎市长的阿娜·伊达尔戈,她和团队在竞选活动中推出了“15分钟巴黎”计划,我稍后会解释这项计划。同样的巴塞罗那市长阿达·科洛也推出了一项计划,此项计划推行力度很大,且已投入实施,计划名为“超级街区”。“我称它为社会创新第一次浪潮。”

这两项计划之前有什么共通点呢?这两项计划都关注“亲近关系城市”的构建,所谓“亲近关系城市”,是指一个城市里居民日常生活所需的一切都只在几步之遥。这个概念听起来十分简单和熟悉,但它包含不同维度,与城市规划的主流观点并不相同。城市规划的主流是将城市空间划分为不同活动分区,居民必须在不同活动中分区间来回穿行,从家到单位、到休闲娱乐场所,到小孩上学的地方,到大自然或者公园。因此“亲近关系城市”计划旨在重塑被分割和疏远的城市空间,缩短不同活动分区间的距离。这样做所能带来的优势有很多,起效最快、效果最显著的便是交通流量会降低,马路上车辆减少后,碳排放也会降低,交通拥堵后,人们的压力也会随之缓解,奔波也减少了,人们就可以留更多时间给自己,从而有更多时间享受自己的社交生活。总之,现阶段许多城市都在对城市空间进行类似的改造。我刚提到的巴黎和巴塞罗那的项目,“15分钟巴黎”和“亲近城市关系”的理念正在不断蔓延,我所在的城市米兰也正在合作推进类似的项目。但我知道,韩国首尔也有类似的项目,因为我曾担任过项目指导委员会成员。最近我看到上海也在策划一个项目,与“15分钟巴黎”十分类似。那么,这些早期草根发起的创新社群与后期声势浩大的项目之间是否存在着共通之处呢?简单来说,首先,如果没有众多草根活动至少15年的探索尝试,大型项目也不可能成型并成功投入实施。因此,草根活动是大型项目萌发的先决条件。某种程度上,草根组织和草根活动孕育了初阶的社会创新,而大型项目则可视为社会创新中阶。此处的社会创新并非仅仅指人们的自我组织,也涉及公共机构的建立,以制定政策向目标推进。这是一种双向社会连结,使得草根组织和草根活动,与城市政策实施相得益彰。虽然我的观点受西方文化和形势的影响,当今“协作”的概念已深入人心。当然,纵观人类历史协作并非新鲜事;但要知道,新自由主义思想和实践可是过去三四十年的主流,它所秉持的是社会发展并不在于人类间的协作,而是在于个体间的竞争,现在它的缺点就暴露了出来,社会不能仅由个体竞争构成,由此社会创新带来了新视角、探讨协作模式。探讨协作以及具有协作精神的人是十分重要的,因为它们能够有效对抗我之前提到的个体竞争,当个体竞争转变为协作体系,权力关系也会发生改变,因为参与协作的人可以连结其他方的权力,从而变得更加强大,包括商业群体、企业、甚至国家。最终,生命质量也将重新被定制。这个质量不再是给予我为自己争取了多少,而在于我们要如何联手协作,从而实现共赢。生命质量的这种新内涵,也引申出了一个新概念——协作幸福感。与之相对的便是个人幸福感,协作幸福感正是社会创新的结晶,它基于社会性协作,以共同利益为重。共同利益包括生态、环境和社会这三个层面。但社会创新已历经了十年发展,直至此刻全球都还面临着共同的重大危机。当然,我们都知道这属于环境问题,正如社会创新也总是与可持续发展挂钩。显然过往社会创新的目标不仅是提升社会质量,也要促进社会的可持续发展。我们也感知到环境问题的迫在眉睫,比如气候变化危机。其中的不同点在于我们,包括我自己过去所谈的可持续发展,总是有些华而不实。如果我们不立即采取行动,问题就会随之而至,因此新的技术和社会创新不断尝试重塑我们做事的方法,并创造可持续的未来。但我们现在意识到,我们所做的远远不够,我们需要为未来采取行动,但危机已经降临,除了谋划更好的未来,我们还亟须整顿当下,增强我们应对眼前灾难的韧性和抗风险能力。倘若全世界的人都处在当下的变化之中,我们自然而然会期盼新一轮社会创新浪潮的到来。上世纪初期发生的社会创新,其社会背景跟如今已大不相同,而当今的社会特征催发了我所说的协作式社会创新以及协作幸福感。当生态和气候危机已切实可感,新的社会创新浪潮是否指日可待,我的答案是肯定的。在这种情况下,我们是否已经看到了社会创新的新预兆了呢?气候危机加剧的一个显著信号,就是世界范围内新运动频繁迭出,主要是一些呼吁气候政策改革的政治运动,这些政治运动同时也催生了新型工作、交流和集会模式,因此可以说这类运动带有社会创新元素。但问题在于,这些运动就其本质而言,虽然指明了不可做之事,比如我们不能放任气候继续恶化,但那些运动并不能提出全新的策略,满足我们所需,或是给予我们可行的选择。因此我认为那些运动果然重要,但远远不够。我们必须设立一个新愿景,一个关于提升协作幸福感的愿景。正如第一次社会创新浪潮向我们所揭示的那样,但与之不同的是,新愿景应更侧重于解决当前的危机,以及提升我们应对和解决现有危机的能力。那么,社会创新第二次浪潮的前兆是否出现了呢?从某种角度而言,确实已经出现,虽然现在仍不显著,但我们可以从各种协作创新社群中发现端倪。其中一些的初衷便是以生态关怀为已任,包括能源发展,或是有机食品培育,或是保护世界各地的绿化植被,也可以是水资源保护,打造渗透式城市。生态环保社群是由一群环境关怀所驱使的人组成,这一点是有别于社会创新第一次浪潮中的社群,主要是为了解决人类日常生活中的问题,比如照顾孩童和老人,打造更加灵活的出行方式,以及在家营造更好的日常生活,以此寻找提高人类生活的途径,顺带保护人类所处的环境。环保领域的社会创新是一个非常重要的概念,不仅是我,也包括我的朋友和团队,都重新开始密切关注社会中这类社会创新发生的信号会以何种方式呈现。在此过程中,我们确实也发现了一些社群正在开展十分有趣的工作。但因为新冠病毒的侵袭,我们开始猜测第二次浪潮是否会因此改变前进方向。不管身处何处,人们对待疫情的态度都有相似之处,或是说相似的趋势,“近距离社交”的重现便是其中一点。过去很长一段时间里,人们相信可以利用现代通讯与世界各地的朋友保持联系,远距离社交成为了主流。经历了新冠疫情之后,人们意识到有亲朋在身边的重要性,甚至最好是在同一栋楼、或者同一街区里。原因很简单,当你需要关怀,周围的人也都开始重新认识到关怀的重要性时,我们会发现,只有当人们近距离接触时,关怀才能得以互相传递。与此相似却不尽相同的另一点的发现是,人们认识到了邻里的重要性,以及在住宅步行距离建有商铺等日常设计的重要性。对邻里街区的重新认识也意味着我们要重新认识城市区域分布体系。这非常必要,因为现代技术完全可以支持建立新型分布体系。这两者,即“近距离社交”以及“邻里分布体系”,与社会创新第一次浪潮的观点不谋而合。此次疫情给我们带来的第三点启示是,数字平台也可以产生“亲近关系”,这个观点存在已久,但尚未有清晰的阐述。因为很久以来,数字技术的主要作用是连接空间上相互独立的个人,无论他们身处何处。某种程度上而言,数字技术进一步疏远了本就在逐步拉大的社会距离。但在疫情期间,我们发现数字平台也可以将人们重新联结起来,聚拢社交隔断的人们,拉近他们间的距离,在线上重现现实生活中的相互协作关系。这可以称为“复合式亲近关系”,“复合式亲近关系”既是现实生活中的,也是由互联网产生并支持的。最后,让我们回到刚才谈及的社会创新第二阶段,即城市规划项目。其愿景或许可以定为:建立拥有“复合式亲近关系”的城市,但也要平衡地去构建现实和互联网“亲近关系”。“复合式亲近关系”城市,指人们日常所需的一切都在步行可达的范围内,同时它也指城市内主张生态保护的社群正蓬勃发展。这座城市将在互联网的帮助下,实现上述新型亲近关系。上述观点在我新书《日常的政治:韧性社会的生活项目》中亦有提及,中文版也已出版,欢迎参阅。

《日常的政治:韧性社会的生活项目》,埃佐·曼奇尼,2019

In the Name of Savoir Vivre特邀策划人 / 学术主持 GUEST CURATOR/ACADEMIC ADVISOR发起人/助理策划人 INITIATOR/ASSISTANT CURATOR杨添 & 李晓瑜 Yang Tian & Li Xiaoyu

分享

分享