内容简介

本書收集和整理了清末民初西北著名學者劉爾炘一生的全部著作,涵蓋經、史、子、集各個部分。劉爾炘為隴上大儒,自京城回歸鄉里之後,主講於五泉書院,撰《治經條例》,曆講《詩》《書》《易》《春秋》諸經,整理後成為本集中的重要專著《㖟經日記》多種。又刊行隴上名賢著作以闡揚地方文化,撰述《隴右軼餘集》《皋蘭鄉賢事略》《甘肅人物志》諸輯。其一生服膺宋學,尊崇程朱,多年思考理氣、心性問題,集中的多卷本《果齋日記》就是該領域研究的結晶。又長於詩賦記傳和楹聯,集中的《果齋前集》《續集》《別集》就是編年體的文學作品集。晚年著《拙修子》,融會古今,裁成中外,自謂“搜天地萬物之根,抉為學出治之本源,開統一世界學術之先河”,又謂“搜出科學為人類造劫之病源,發物質之蔽,揭學人之蒙”,體現了他一生忠於道學的文化保守主義面貌。

作者简介

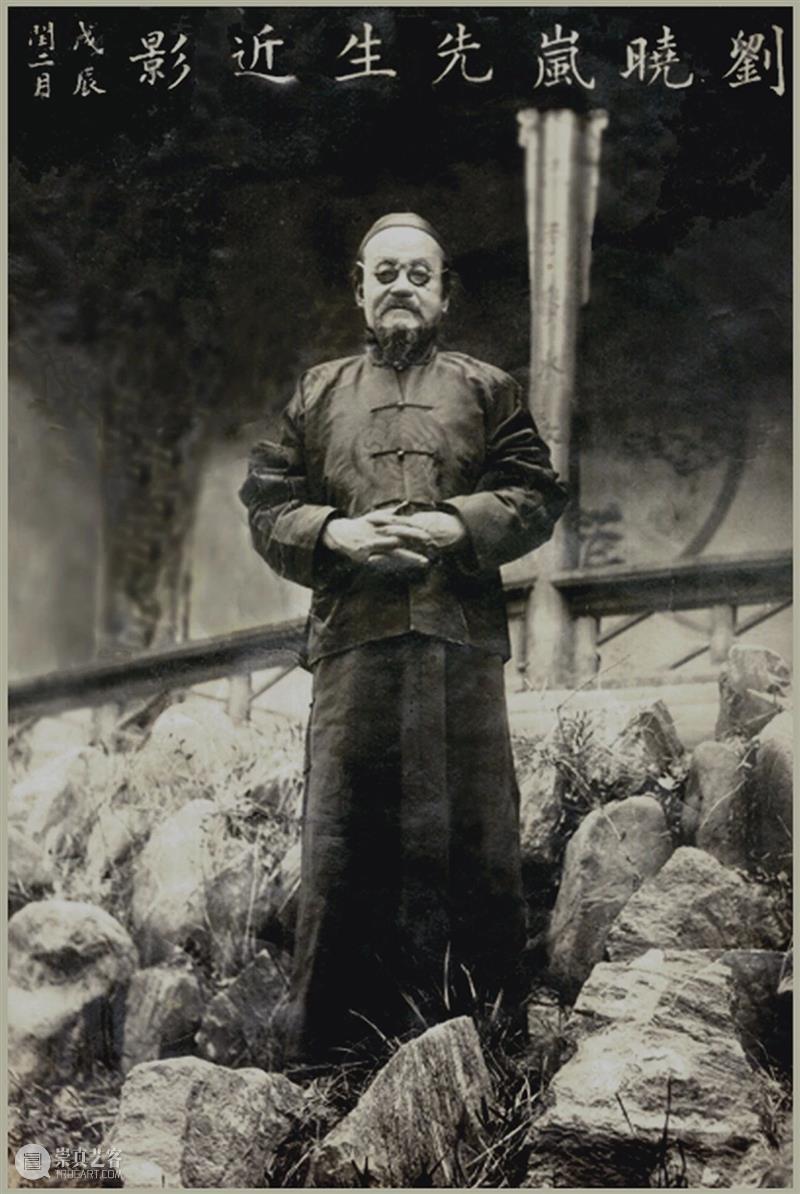

劉爾炘(1865-1931),字又寬、曉嵐,號果齋、五泉山人,甘肅蘭州人。光緒乙丑進士,選翰林院庶起士,授編修。後棄官歸里,主講於五泉書院。民國時期任甘肅省臨時議會副議長,曾經管各類文教慈善福利社團。潛心學術,耽於經史,為近代甘肅著名學者、教育家。著作主要有《果齋一隙記》《勸學邇言》《㖟經日記》《果齋日記》《果齋前集》《果齋續集》《果齋別集》等。

戴恩來(1963-),甘肅天水人,先後畢業於甘肅中醫學院、蘭州醫學院,任職于蘭醫二院中醫科。出版專著《甘肅中醫藥文化》《采采<詩經>疊詞》《漫話灘歌》等。

整理説明

果齋先生其人

劉爾炘(1865—1931),字又寬、曉嵐,號果齋、五泉山人。甘肅蘭州人。祖籍陝西三原,清康熙年間其高祖始遷蘭州。清光緒十一年(1885)中舉,十五年進士及第,授翰林院編修。在京供職三年,1897年辭官返里,開啓了他求學悟道、教育興學、扶危濟困、維護地方安定的人生旅程。先後擔任過五泉書院山長、甘肅高等學堂總教習、甘肅諮議局副議長、臨時議會副議長等職。創辦兩等小學堂、國文講習所及以“蘭州八社”爲代表的社會公益團體,1919、1925年曾先後重建蘭州名勝五泉山、小西湖等。果齋先生是甘肅近現代史上的一位儒學學者,集思想家、哲學家、理學家、教育家、公益慈善事業家、書法家於一身。他不僅精通《五經》《四書》,而且能反諸心身,見諸事業,做到了“人書合一”,終身踐行“不求人知”和“無所爲而爲”之盟心要語和任事宗旨。在人人競相膜拜西學之時,他獨察西學之短,闡明西學從於欲、根於氣的理學依據,最終找到平衡中西學術的理学方案,“别創‘以理馭氣’之方法,使理常勝氣,則東西學術水乳交融,世界人類之太平自此而開”。他與時偕行的認識飛躍,也就是理學思想的不斷昇華,從“修身”“齊家”到“治國”“平天下”無一不賅。他的公益之爲、慈行善舉便是道德、仁心見諸事業,而“詩以言志”“文以載道”“聯以勸世”“書爲心跡”等正是他精彩詩文、精美書法、大白大雅楹聯的精神内核。因此,他是具有孔子所謂“志於道,據於德,依於仁,游於藝”規模的、“知行合一”的大儒,他的深邃思想、高尚人格、輝煌事業、感人事跡至今仍在地方廣爲流傳,而他的煌煌著述就是這些思想和事跡的載體。

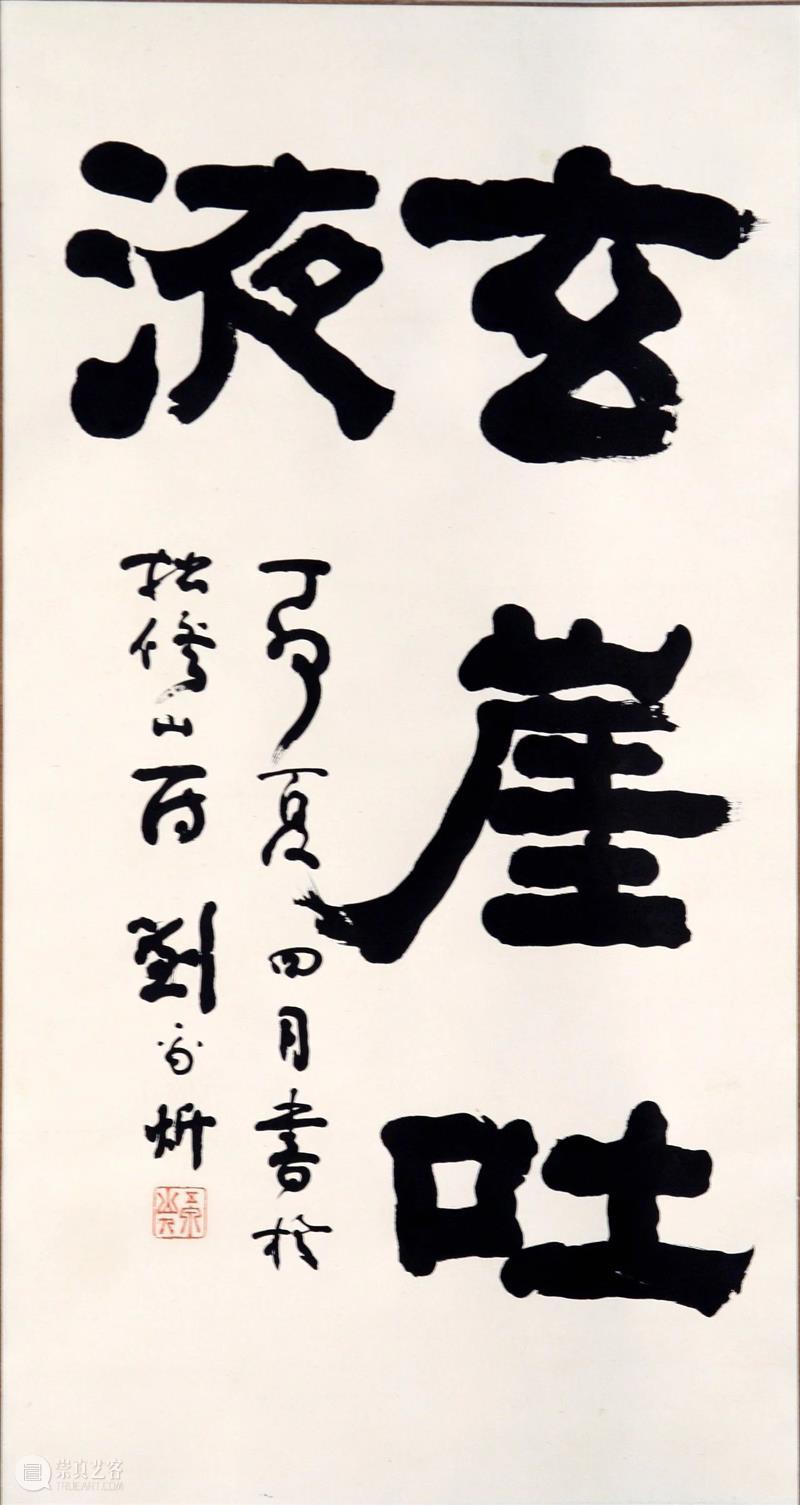

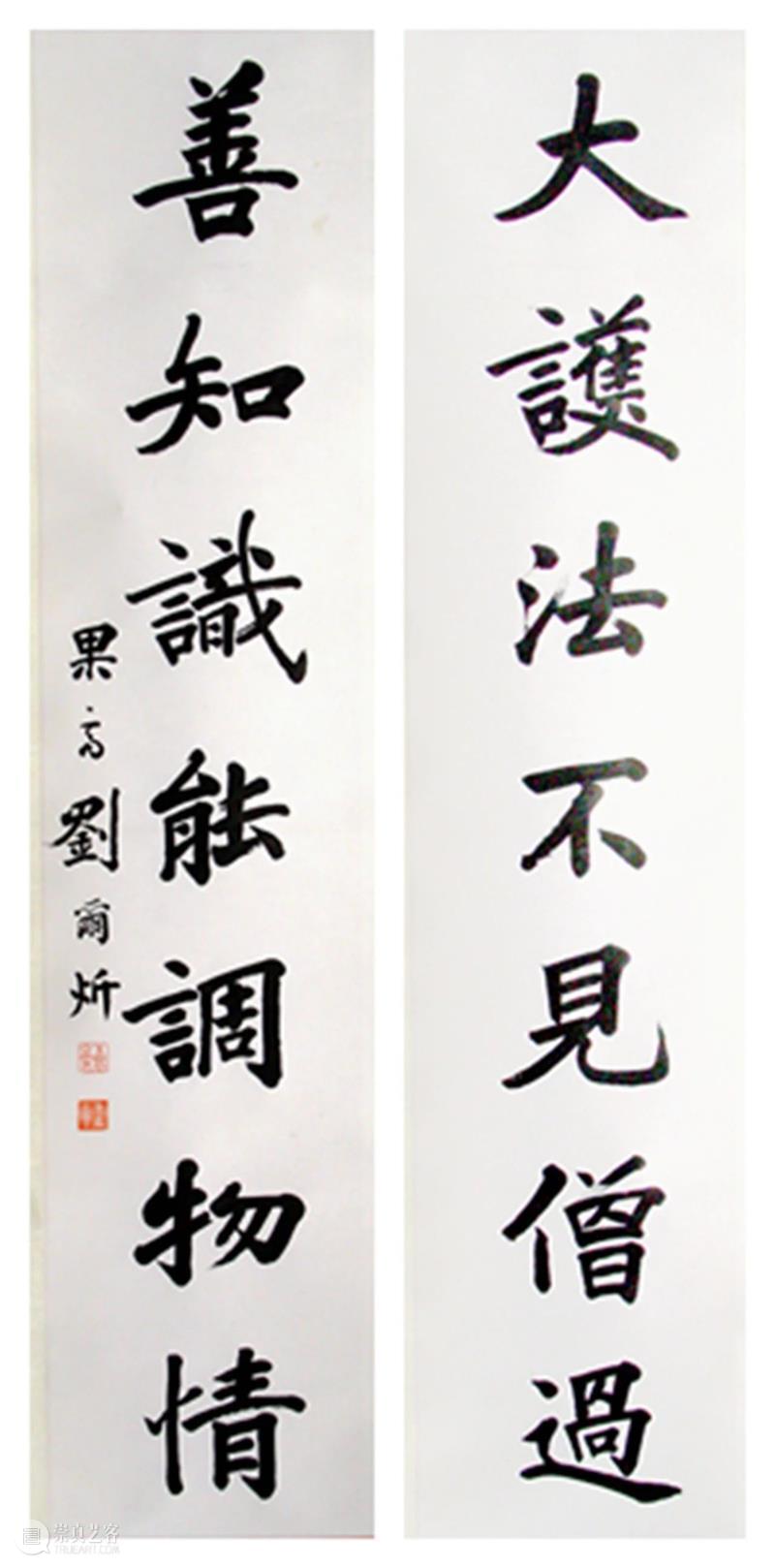

刘尔炘 隶书

果齋先生的著述

先生一生勤勉,既勇於做事,又筆耕不輟,著書立説。只可惜早年的作品已散失殆盡,現存者多爲四十歲以後的作品。結集刊行者有二十餘種:《欽命四書詩題》是官方刊行的劉先生考中光緒己丑科進士時的會試(第一場)朱卷及檔案,包括應試者的履歷及所作詩文。此份珍貴史料得知偶然,恐失之交臂,亟以善價購入。《果齋一隙集》四卷,是先生在中進士不久丁憂期間讀“四子書”的劄記,宣統二年(1910)才得以刊行。《㖟經日記》包括四種:《〈尚書〉㖟經日記》《〈周易〉㖟經日記》《〈詩〉㖟經日記》《〈春秋〉㖟經日記》(另有《〈春秋〉大旨提綱》,是果齋先生倣清代學者顧棟高的《春秋大事表》而作,且有其創意),爲先生1903年之後在甘肅高等學堂講經的心得,均由高等學堂排印。《勸學邇言》的初版時間是1904年,次年,先生的好友、時任安徽太和知縣的王樹中先生在太和重印,目前所據者概爲此本,是先生依《朱子學的》而著成的全面反映修身進德的儒學文章。《果齋前集》《果齋續集》《果齋别集》三集,包括詩、聯、碑、傳、壽序、墓志、墓表、序、書、記、説、雜文等文體,均由隴右樂善書局刊印。《果齋日記》八卷,起於1897年,終於1926年,完整地記載了三十年間先生求道、悟道的心路歷程。《隴右軼餘集》是先生爲了傳承地域文化而收集整理的先賢文集。《社章匯編》則是先生確保自己所創建的公益社團健康運行所制訂的規章制度。《蘭州五泉山修建記》《重修小西湖記》是先生主持完成蘭州名勝五泉山和小西湖兩座園林後的説明文章;《辛壬賑災記》《創設“豐黎社倉”記》是先生主持1920年甘肅海固大地震賑災後記述之文及“豐黎社倉”的創設和運行狀況的記載。《甘肅人物事略》《皋蘭鄉賢事略》爲先生主持編寫的專輯。《小兒語摘抄説意》是先生從明代理學家吕坤《小兒語》中選擇的三十條原文的白話解釋。《拙修子太平書》是先生的標志性學術成就,窮一生之精力於晚年著成,全面闡述了“以理馭氣”的學術思想。《拙修子太平書》的著成,能讓先生自己無虚生之憾,當是研究劉先生哲學思想最重要的文獻。《果齋遺言》分兩篇,前一篇是先生對自己後事的安排,以及家族後人的告誡等;後一篇是向世人的内心獨白,總結自己的一生。

此外,散见於先生后人家藏及民间的手稿尚有:1916年六月至十月間,劉先生先後組織十八位詩人行“閏歡雅集”,分韻掰箋,吟詩對聯,在金城詩壇留下一段佳話,留下二百餘首詩作,僅劉先生就有近四十首。詩稿集成《閏歡雅集詩鈔》,劉先生爲其署端,現存於甘肅省圖書館。1922年爲了重建大佛殿,劉先生向省垣各界發出募捐倡議,响應者如潮,《重修蘭州五泉山大佛殿募啓》便作於此時。1926年劉先生爲其好友楊巨川先生作《〈四遊吟草〉序》。《畫論》手稿,是先生五十余歲的作品,係對中國傳統畫道的心得體會。《〈甘肅人物志〉序》載於《甘肅人物志》,未見單行本。序文中首次公開發表了“以理馭氣”的學術觀點;《山東沂州知府前翰林院庶吉士武威李叔堅傳》録自《李于鍇遺稿輯存》(李鼎文點校,蘭州大學出版社1987年第1版)。

如今,雖然當年刊行的劉先生的各類著作在甘肅省圖書館均有館藏,但畢竟距今已有近百年之遥,加之當時在製版、印刷、紙張、裝幀諸方面的局限,已經不起衆多讀者的翻閲,況且有些本子已是孤本,至於那些束之高閣的珍貴善本和藏於民間的稿本,就更無緣於廣大讀者了。因此,搶救性地整理劉先生的文獻,以廣其傳,確已迫在眉睫,勢在必行。

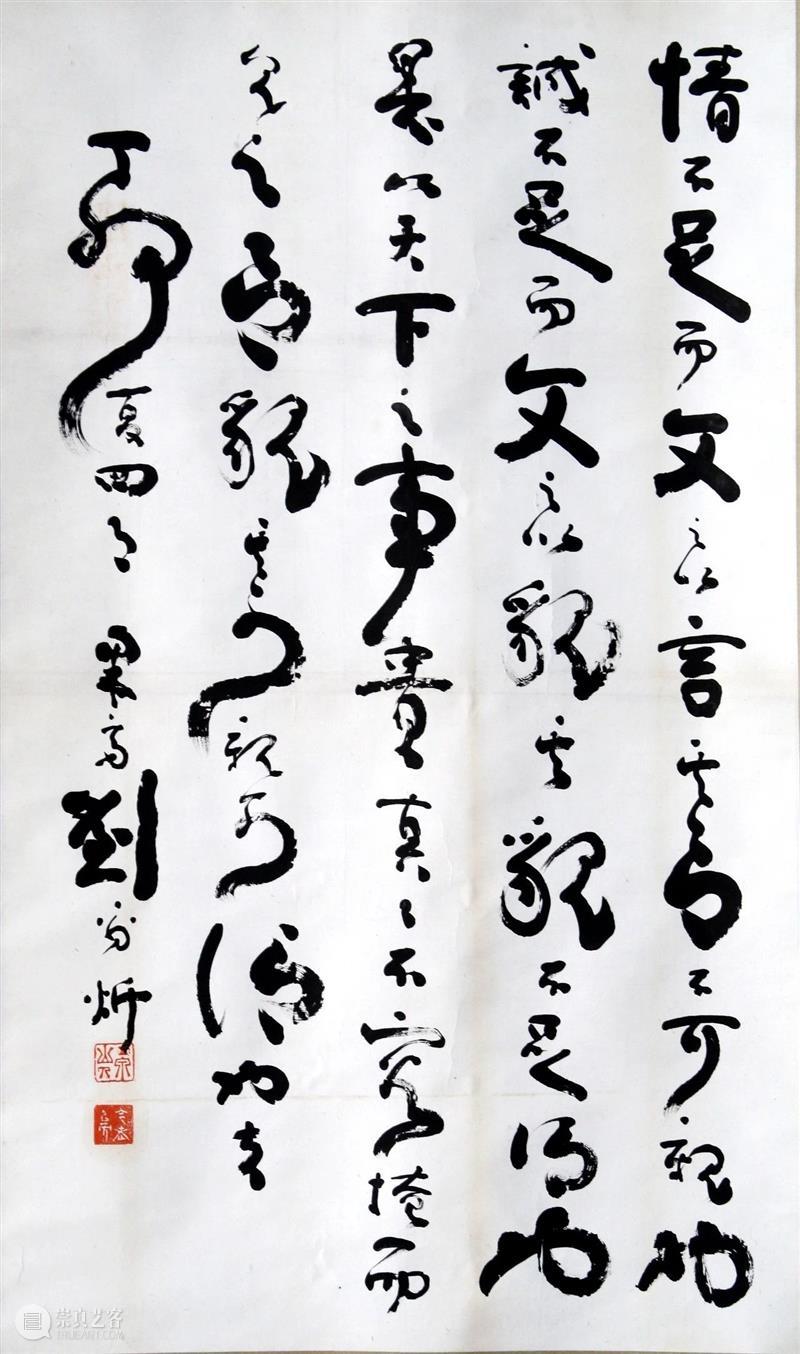

刘尔炘 草书

《果齋全集》的文獻收録

本書所載,除卻《隴右軼餘集》而外,基本上囊括了目前所能見到的劉爾炘先生的所有文字資料。因先生生前所刊的詩文作品及其《日記》《遺言》等,皆冠以“果齋”之名,故本書仍以“果齋”爲名,曰《果齋全集》(簡稱《集》),一則是沿用先生遺習,二來是出於懷念之情。各類文獻均基本按刊行或著成時間順序編排,如此讀者可以體會其學術思想的形成與發展脈絡。縱觀先生之著述,其内容有重復亦有缺漏。譬如《果齋日記》中的一些内容在《勸學邇言》《㖟經日記》及《果齋一隙記》裏重複出現;《果齋日記》中1911年至1915年的内容缺如,果齋先生亦未作交待,不知何故;《前集》《續集》《别集》中的“序”,皆在《㖟經日記》《果齋一隙記》具體文章中重複出現,有些“記”也更見於《社章匯編》中,“楹聯”中有些則與《蘭州五泉山修建記》重叠。爲了保持各類文獻書目框架的完整性,均未做任何删改,以便讀者作對比研究。

先生在《閏歡雅集詩鈔》的詩作,刊於《果齋續集》者少而遺漏者頗多,故作《閏歡雅集詩補遺》一篇以彌其缺,且與《畫論》《重修蘭州五泉山大佛殿募啓》《〈四遊吟草〉序》《〈甘肅人物志〉序》《山東沂州知府前翰林院庶吉士武威李叔堅傳》等稿本或未見單行刊印本一併編入《果齋詩文拾遺》之中。雖然《集》的編排次序基本以刊行時間爲序,但考慮到《劉爾炘會試朱卷》之詩文雖係先生的作品,但畢竟是應試之作,故置於附録之中,讀者可以一覽科舉八股文章的風貌。《〈春秋〉大旨提綱》是先生研究《春秋》的標志性成果,因内容較長,亦附録在後,以便嗜好者慢慢細心體會。

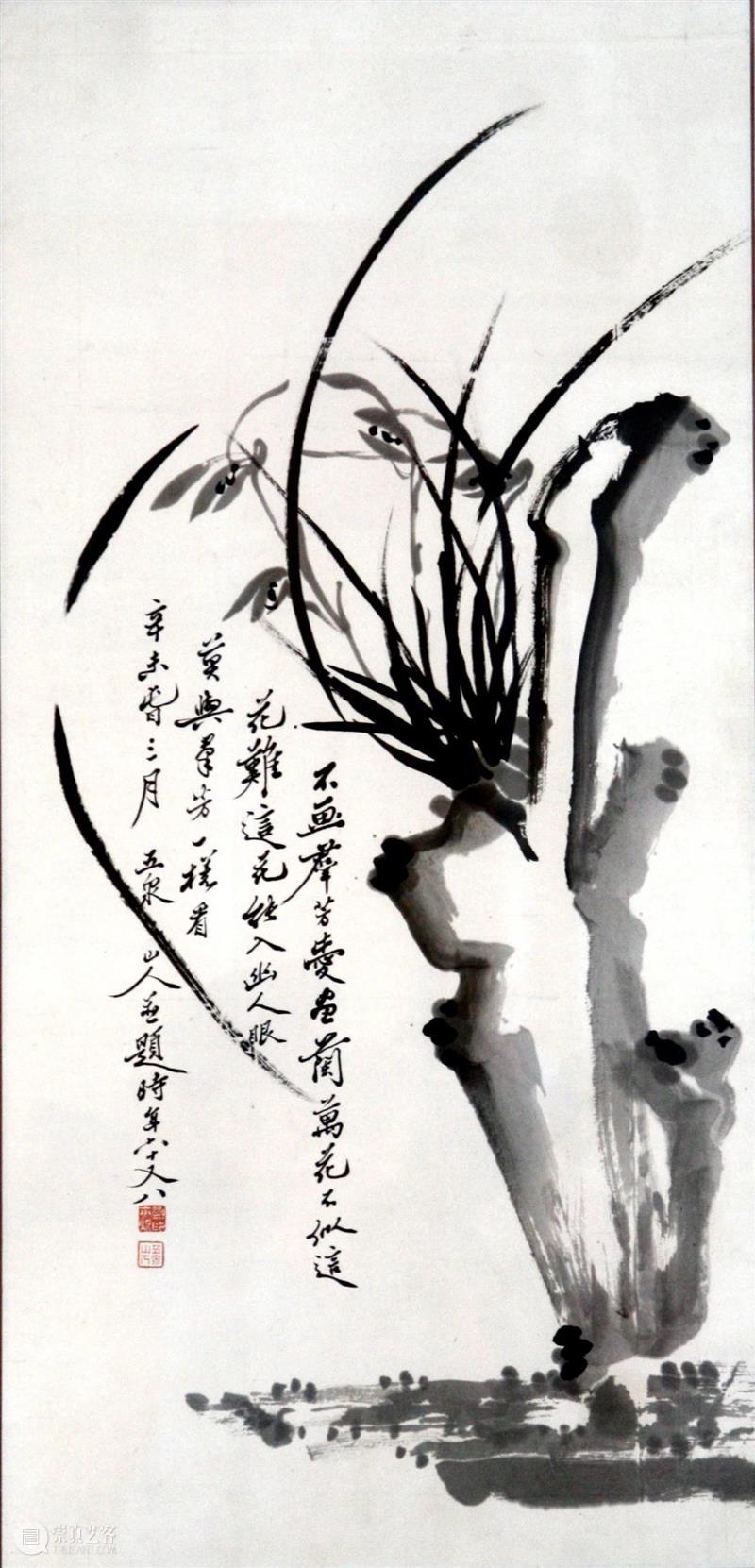

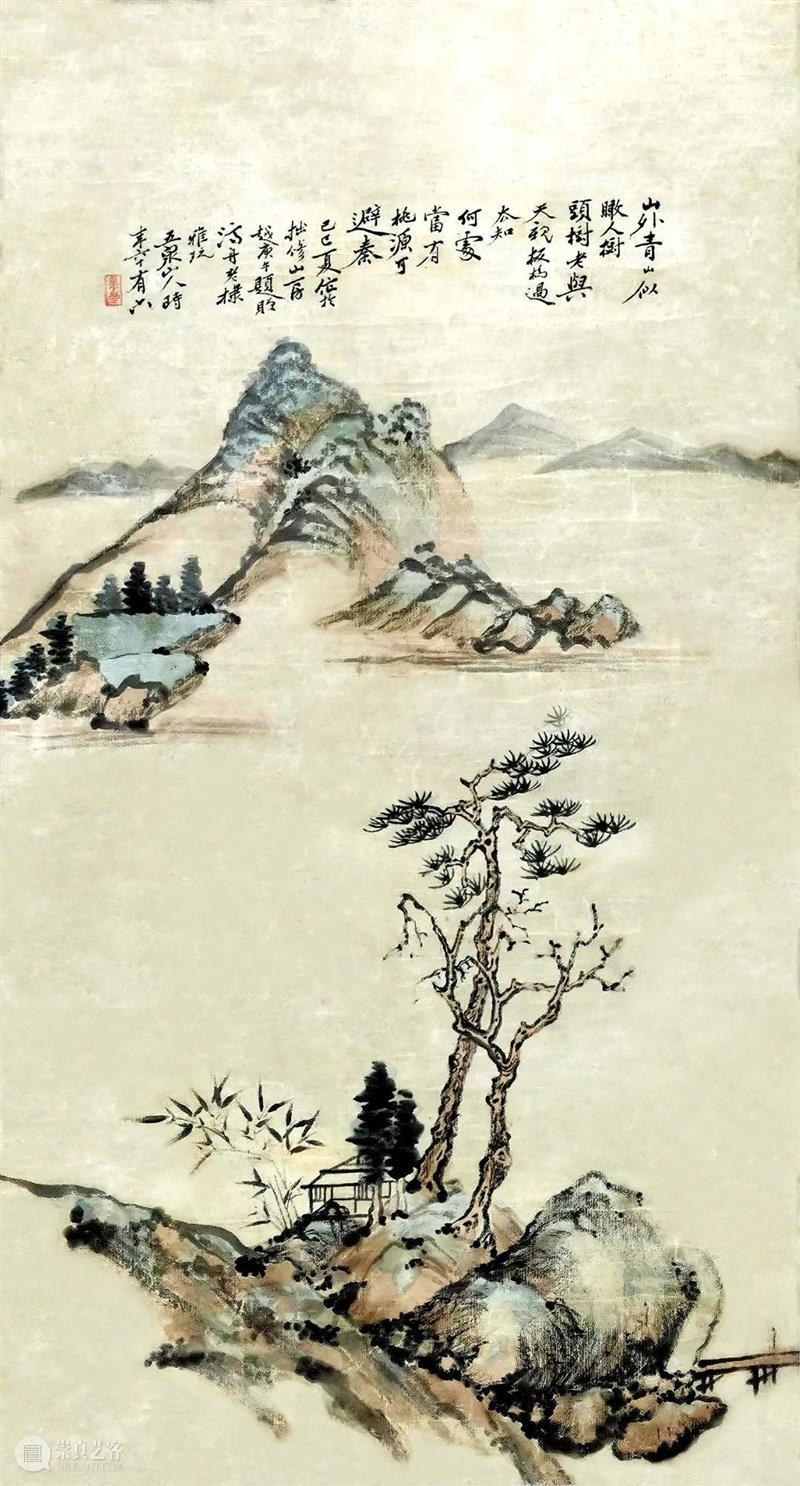

兰石图

浅绛山水

整理方法

《集》的整理,重點是對原版文獻的校正和標點。在盡最大努力保證原文録入正確的前提下,用現行的《中華人民共和國國家標準標點符號用法》(國家技術監督局2011年12月30日發布)進行標點。爲了更全面地體現果齋先生的著作風貌,也便於讀者閲讀,本《集》選擇了繁體横排的版式。繁體字有一個長期複雜的演化過程,《集》中所輯文獻在原版書中已繁、簡互見,也有許多異體字、通假字、俗體字,所以對一些簡化字的繁體轉化均以《詞源》(商務印書館1999年版)爲凖,而於許多通假字、異體字則做了最大限度的保留,保持了原版書稿的面目。對原文中個别疑有错誤的字,均在該字之後作了説明,亦據文意補入了個别缺漏之字。至於刊刻中的訛誤如“己”“已”混淆者均依文意作了修改。涉及古文獻最多的當屬《〈春秋〉大旨提綱》,校對中發現個别與宋人注本相左者,便依宋本做了修改。

鑒於本《集》的讀者群必備有一定的國學修養和文字功底,且注釋的範圍與深淺實難把握,因此免去了注釋,以其原汁原味呈現給讀者,相信讀者自會有“見仁見智”之解。

自古有言,文字校勘猶如掃落葉一般,一徧有一徧的問題。雖然我和我的十多位研究生們(趙波、陳威辛、李佳秀、石艷霞、杜騰飛、朱曉榮、楊燕、秦秀華、程嬌、王菲、王子宜、馬敏)一徧又一徧地校對,但因我們在歷史學、文字學等諸多方面知識的不足,謬誤依然在所難免。在本《集》即將出版之際,心中越發惴惴不安,生怕因自己的疏漏與無知而以訛傳訛,既有愧於先賢,又誤導了後人。幸好有蘭州大學楊玲教授、蘭州城市學院陳尚敏教授、西北師範大學裴文鋒老師不吝賜教,多次給予點校建議,又有上海古籍出版社碩學編輯的把關訂正,給了我們信心和勇氣。

促進文化繁榮,人人有責,而政府的引領與支持則至爲關鍵。甘肅中醫藥大學從高校對地方歷史文化特别是與中醫藥相關聯的歷史文化傳承責任的高度出發,對本《集》的出版,提供了有力的資金保障,我們衷心致以謝忱!

甘肅中醫藥大學戴恩來記於仰聖齋

2020年3月

刘尔炘楷书“大护善知”对联

扫码购书

当当网

京东

长按二维码关注我们

上海古籍出版社

传播千年文明 奉献传世好书

微信ID shanghaiguji

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享