[1] 分别为湖北武当山太和宫小铜殿(元代)、武当山太和宫金殿(明代)、云南昆明太和宫铜殿(明代陈用宾倡建,已不存)、四川峨眉山铜殿(明代,已不存)、江苏宝华山隆昌寺铜殿(明代,已不存)、山西五台山显通寺铜殿(明代)、山东泰山碧霞祠铜殿(明代,现存于岱庙)、山西霍山真武庙铜殿(明末清初,已不存)、山西洪洞青龙山真武庙铜殿(清初,已不存)、山西汾西真武庙铜殿(清代,已不存)、昆明太和宫铜殿(清代吴三桂捐建)、北京颐和园宝云阁(清代乾隆年间)、河北承德避暑山庄宗镜阁(清代乾隆年间,已不存)等。

[2] 铜柱如《晋书》卷27志第十七记载“武帝太康五年五月,宣帝庙地陷,梁折。八年正月,太庙殿又陷,改作庙,筑基及泉。其年九月,遂更营新庙,远致名材,杂以铜柱。”铜锧、金釭见杨鸿勋. 凤翔出土春秋秦宫铜构——金釭. 建筑考古学论文集[M]. 文物出版社,1987. 117。铜瓦如《旧唐书》卷118列传第六十八载“五台山有金阁寺,铸铜为瓦,涂金于上,照曜山谷,计钱巨亿万。”见:(后晋)刘昫. 旧唐书[M]. 卷118. 北京:中华书局,1997. 3418。

[3] 据(宋)李昉. 太平御览. 卷187:“汉武内传曰,上起神屋,铸铜为柱,金涂大五围”;卷188:“汉武故事曰,上起神屋以金为椽,刻玳瑁为龙虎禽兽以饰其上,状若隠起。椽首皆作龙形,龙首衔铃流苏悬之”。见:四部丛刊三编[M]:第40册,上海:上海书店,1985。依此,汉武帝神屋当为一个柱、椽、瓦均为铜制的金色神殿。但该建筑除了柱、椽、瓦以外的构件如梁枋、门窗等是否为铜铸,不得而知;且《汉武内传》及《汉武故事》中多神异传说,未可尽信为史实。

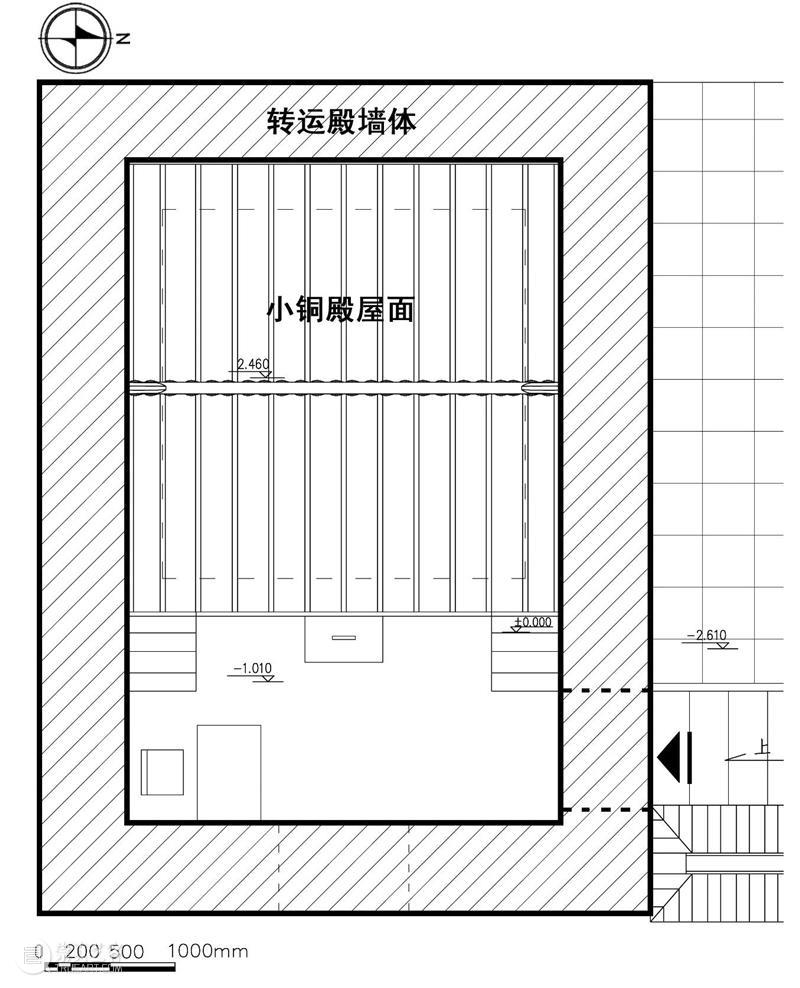

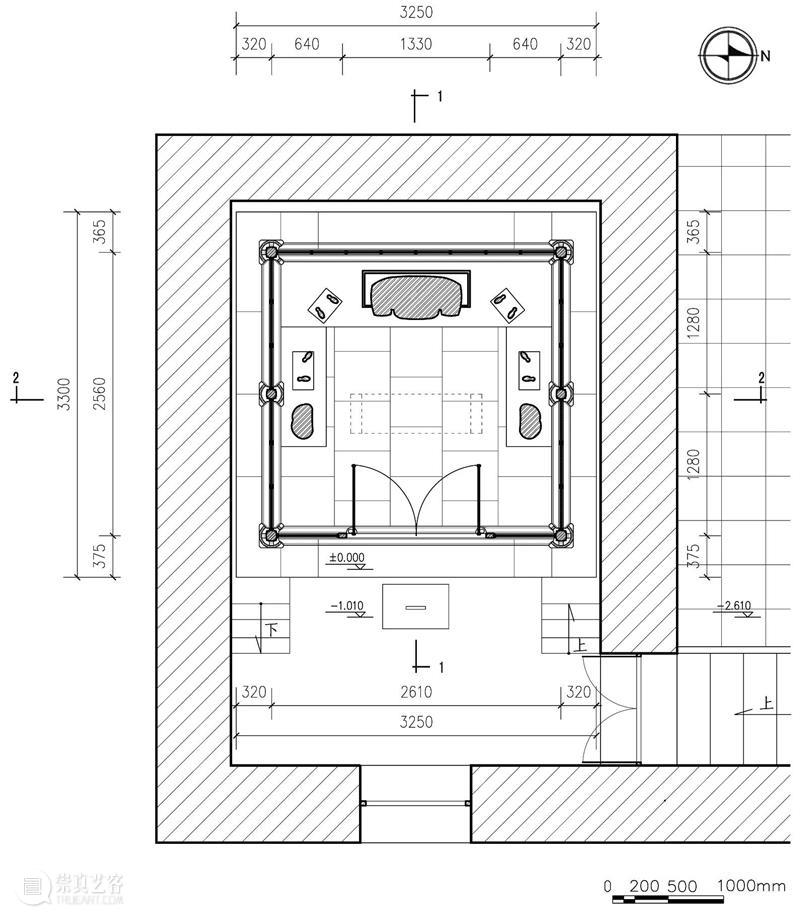

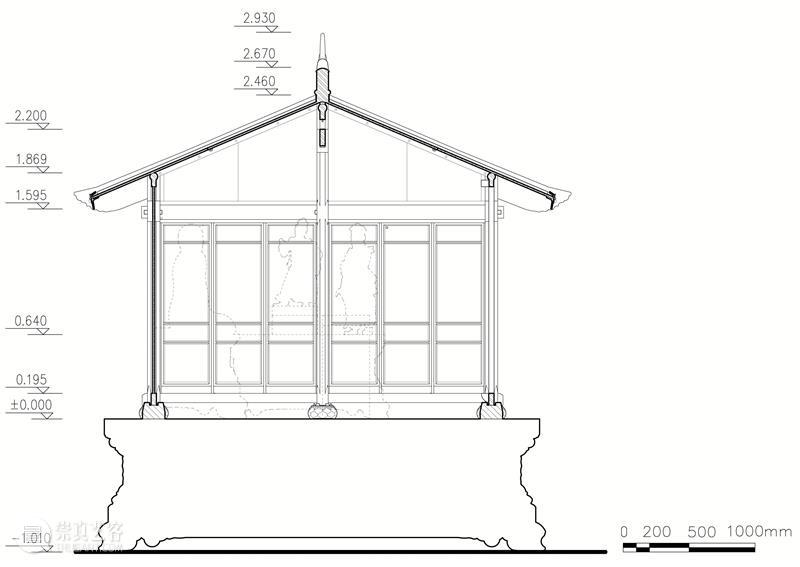

[4] 元代小铜殿简介见湖北省文物管理处. 湖北均县武当山古建筑调查[J]. 文物, 1959(07): 35。2008年有学者发表论文,对建筑概况、供奉神像的历代封号、铜殿铭文都进行了一定的介绍和研究,参见宋晶. 元代武当山玄天上帝铜殿考述[EB/OL]. 屏东:玄天上帝信仰文化艺术国际学术研讨会,2008年10月,全文见:http://taoismdata.org/product_info.php?products_id=5232。

[5] (元)刘道明. 武当福地总真集. 卷上. 中国武当文化丛书编纂委员会编. 武当山历代志书集注(一)[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2003. 6-7

[6] (明)方升. 大岳志略. 卷三 宫观图述略. 中国武当文化丛书编纂委员会编. 武当山历代志书集注(一)[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2003. 500。又见《古今图书集成》:“(按太和山志古迹考)古铜殿元时所建,明永乐以规制弗称,撤置小莲峰,今人呼为转辰殿”,见(清)陈梦雷. 古今图书集成[M]. 方與汇编山川典第一百五十五卷武当山部汇考二之一,光绪甲申年(1884年)夏上海图书集成铅版印书局重印。

[7] (明)任自垣.(宣德六年)敕建大岳太和山志. 卷十三 录金石第十,见杨立志点校. 明代武当山志二种[M]. 武汉:湖北人民出版社,1999. 182

[8] (元)朱思本《登武当大顶记》。见朱思本. 贞一斋诗文稿,影印宛委别藏清抄本,见《续修四库全书》编纂委员会编.续修四库全书[M]:第1323册. 上海:上海古籍出版社. 594

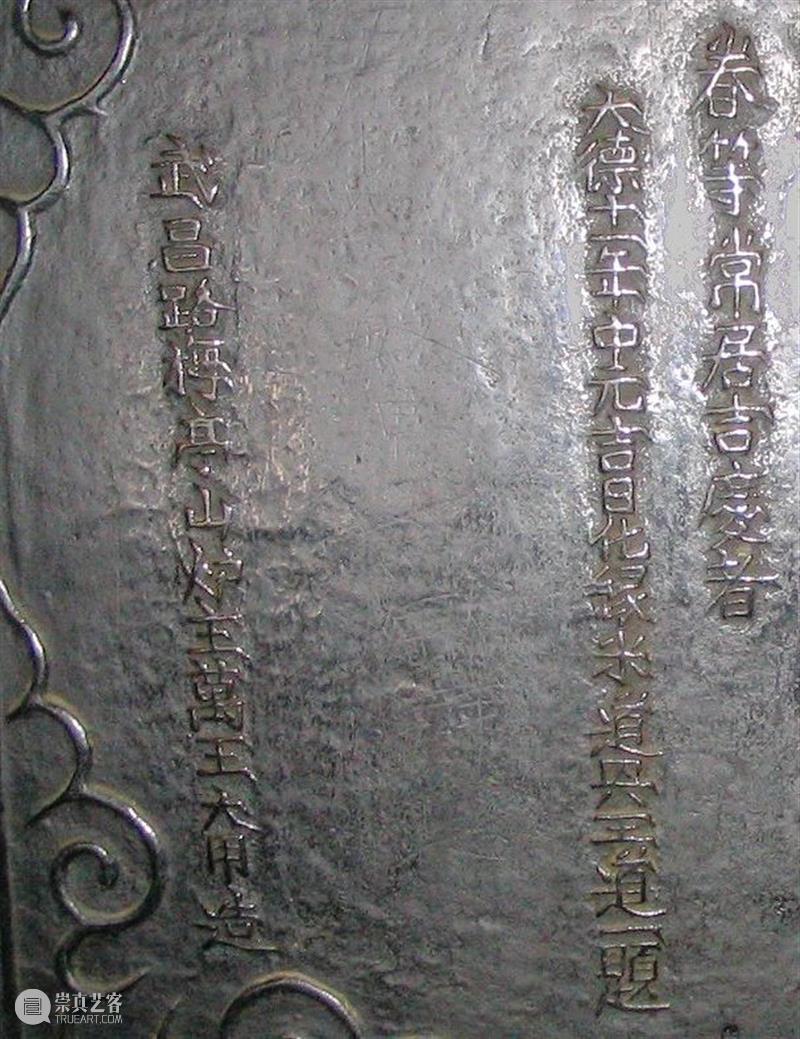

[9] 小铜殿南面最东一块槅扇外皮阴刻:“襄阳府大北门内,坐北面南居住/修真女冠徐志坚/上侍母亲林氏妙益,同兄徐文经、/文信、文囗、文郁、/文信、文彬,家眷等喜舍/中统钞壹拾定,结砌/大顶地面石,祈保合家清吉者。/岁次丁巳延佑四年三月日,化缘米道兴、/王道一、/龚道通。”

[10] 如《上清太上回元隐道除罪籍经》、《北斗二十八章经》、《北斗七元星灯仪》、《玉清无上灵宝自然北斗本生真经》、《北斗本命延生真经》、《北斗本命延寿灯仪》、《北斗本命长生妙经》、《北斗治法武威经》、《北斗伏魔神咒妙经》等。

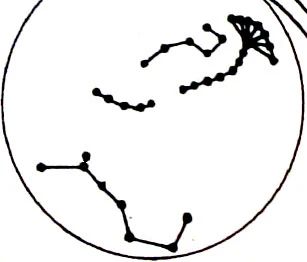

[11] 竺可祯指出:“距今三千六百年以迄六千年前包括左右枢为北极星时代在内,在黄河流域之纬度,此北斗九星,可以常见不隐,终年照耀地平线上”。见竺可桢. 二十八宿起源之时代与地点. 竺可桢文集[M]. 北京:科学出版社,1979. 249。又陈久金则认为北斗七星与九星,分别反映了北斗斗柄的两种指向标准。春秋战国时九星缩减为七星,一方面是因为八、九两星离开了恒星圈而不常见;另一方面更是由于人们改变了判断季节的斗柄指向,不再需要八、九两星。见陈久金. 北斗星斗柄指向考[J]. 自然科学史研究,1994,13(3):209-214。

[12] 《北斗九皇隐晦经一卷》,见:道藏[M]:第34册. 北京,上海,天津:文物书店,上海书店,天津古籍出版社,1987. 776

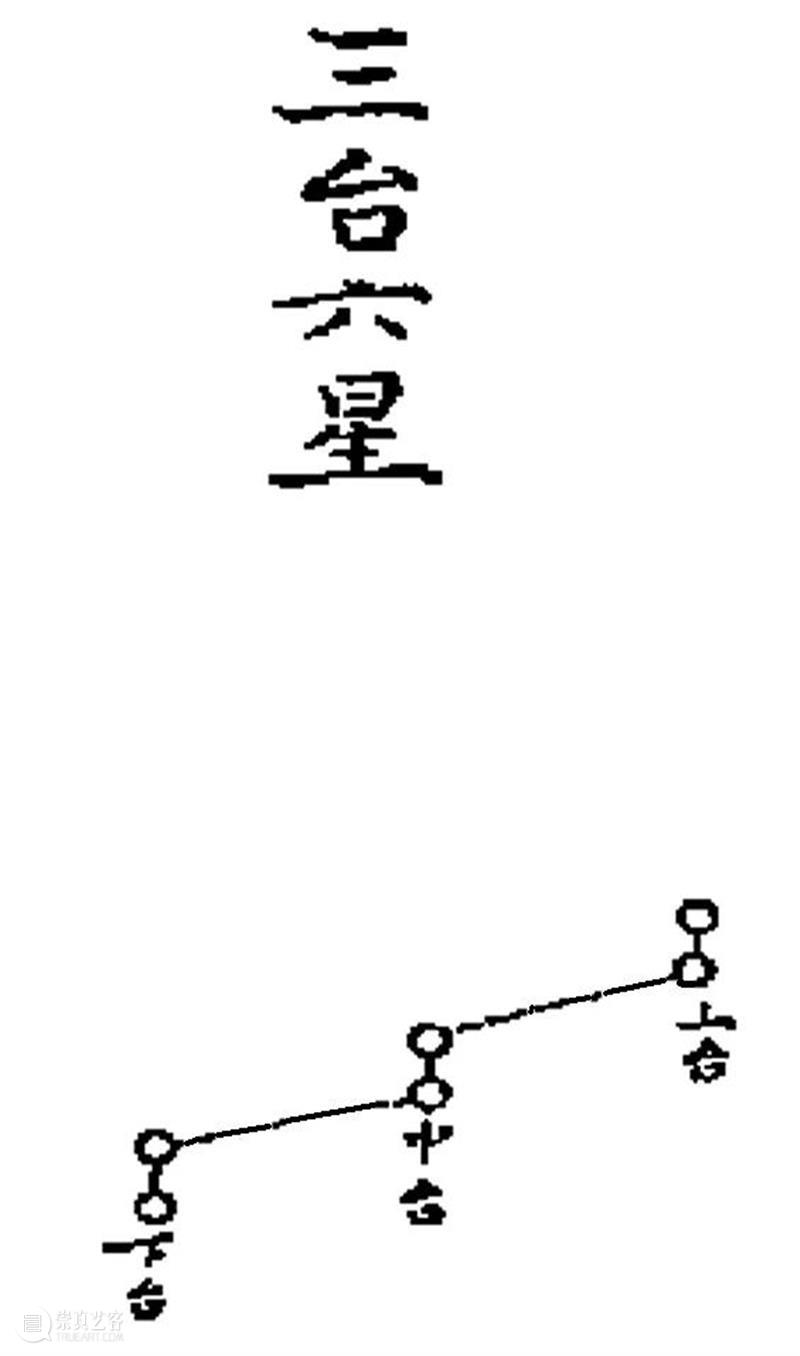

[13] 较明确的说法如《史记·天官书》,认为在斗柄的端部:“杓端有两星,一内为矛,招摇;一外为盾,天锋”。见:(汉)司马迁. 史记[M]. 卷27 天官书第五. 北京:中华书局,1959. 1294。又如《宋史·天文志》认为:“[北斗]第八曰弼星,在第七星右,不见,《汉志》主幽州。第九曰辅星,在第六星左,常见,《汉志》主并州”。见:(元)脱脱等. 宋史[M]. 卷49 天文志志第二. 北京:中华书局,1997. 975。文中同时加按语曰:“北斗与辅星为八,而《汉志》云九星。武密及杨维德皆采用之。” 可见《宋史》虽同意北斗除七星还有辅星存在,却并不十分肯定第七星旁弼星的存在。

[14] (宋)张君房. 云笈七签. 卷24 日月星辰部二. 见:道藏[M]:第22册. 北京,上海,天津:文物书店,上海书店,天津古籍出版社,1987

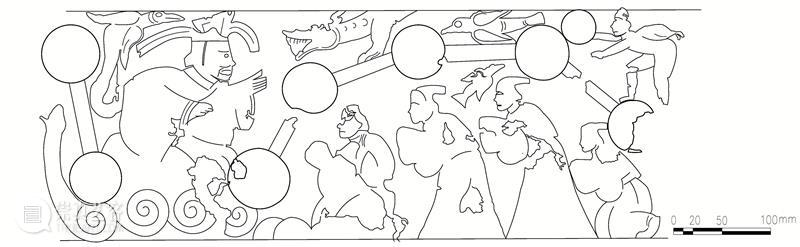

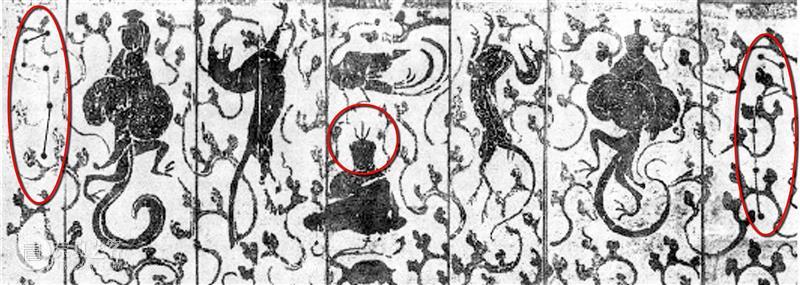

[15] 线图为张剑葳绘制。底图见蒋英炬,吴文祺主编. 中国美术分类全集 中国画像石全集1 山东汉画像石[M] .济南:山东美术出版社,2000. 49。

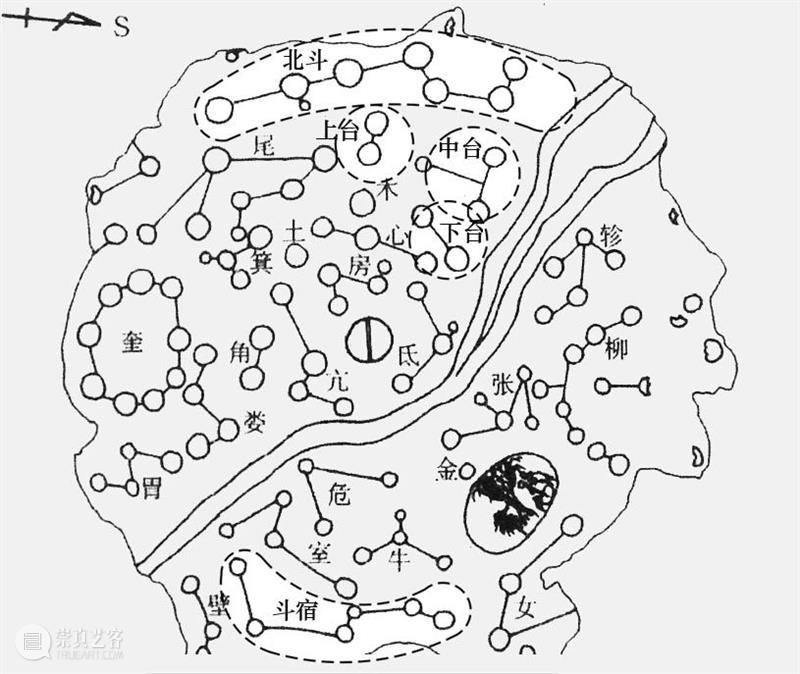

[16] 图16(1)引自杭州市文物考古所,临安市文物馆. 浙江临安五代吴越国康陵发掘简报[J]. 文物, 2000(02): 20。

图16(2):虚线标识为张剑葳所加。底图见咸阳市文物考古研究所. 五代冯晖墓[M]. 重庆:重庆出版社,2001. 24。应注意,此图中“中台”多连了一颗小星,与《史记·天官书》记载不同。

图16(3)引自唐彩兰编著. 辽上京文物撷英[M]. 呼和浩特:远方出版社,2005. 144。

[17] 灵宝无量度人上品妙经. 卷1. 见:道藏[M]:第1册. 文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1987

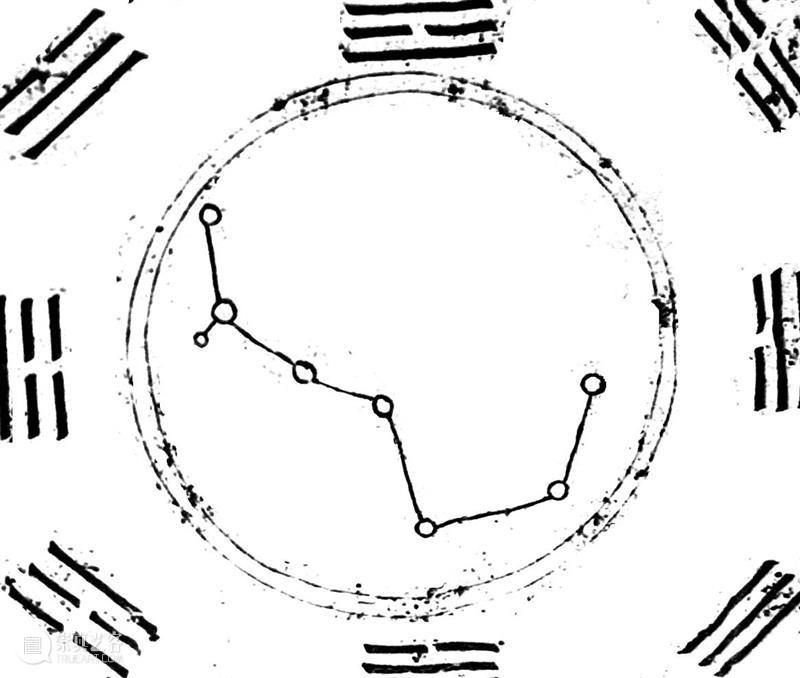

[18] (清)张廷玉. 明史[M]. 卷50 礼四吉礼四. 北京:中华书局,1974. 1308

[19] 这一点蒙道教三山滴血派“当”字辈传人:太上三五都功经箓法师 神霄演道斩邪仙卿 陶观静(法名当瑛)先生指教,及惠示秘传抄本。谨此致谢!

[20] (汉)司马迁. 史记[M]. 卷27 天官书第五. 北京:中华书局,1959. 1294

[21] (唐)房玄龄等. 晋书. 卷11 天文上. 北京:中华书局,1974. 293

[22] (清)秦蕙田. 五礼通考. 卷192. 见:四库全书[M]:第139册. 台北:商务印书馆,1983. 654

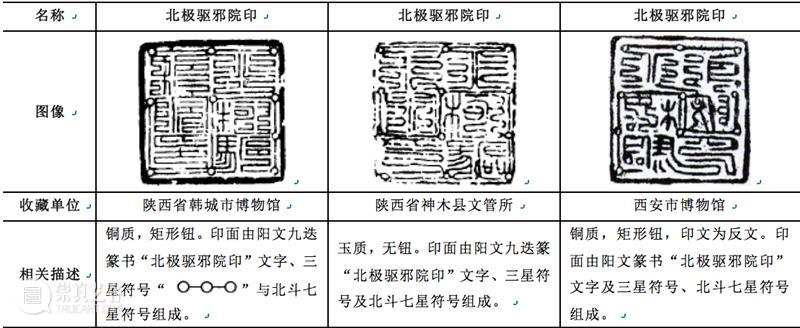

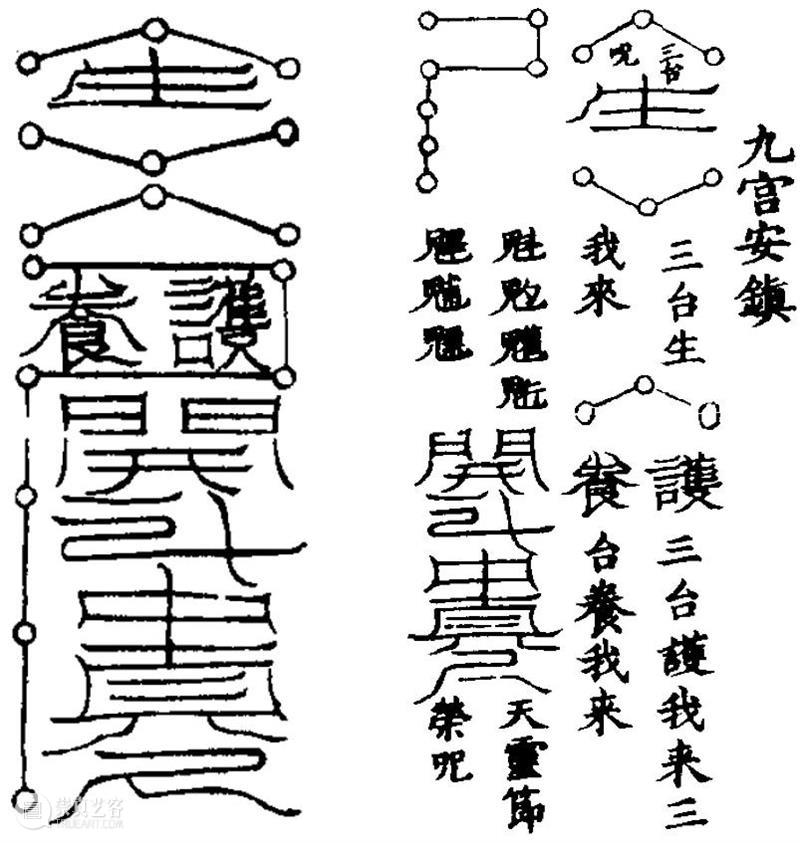

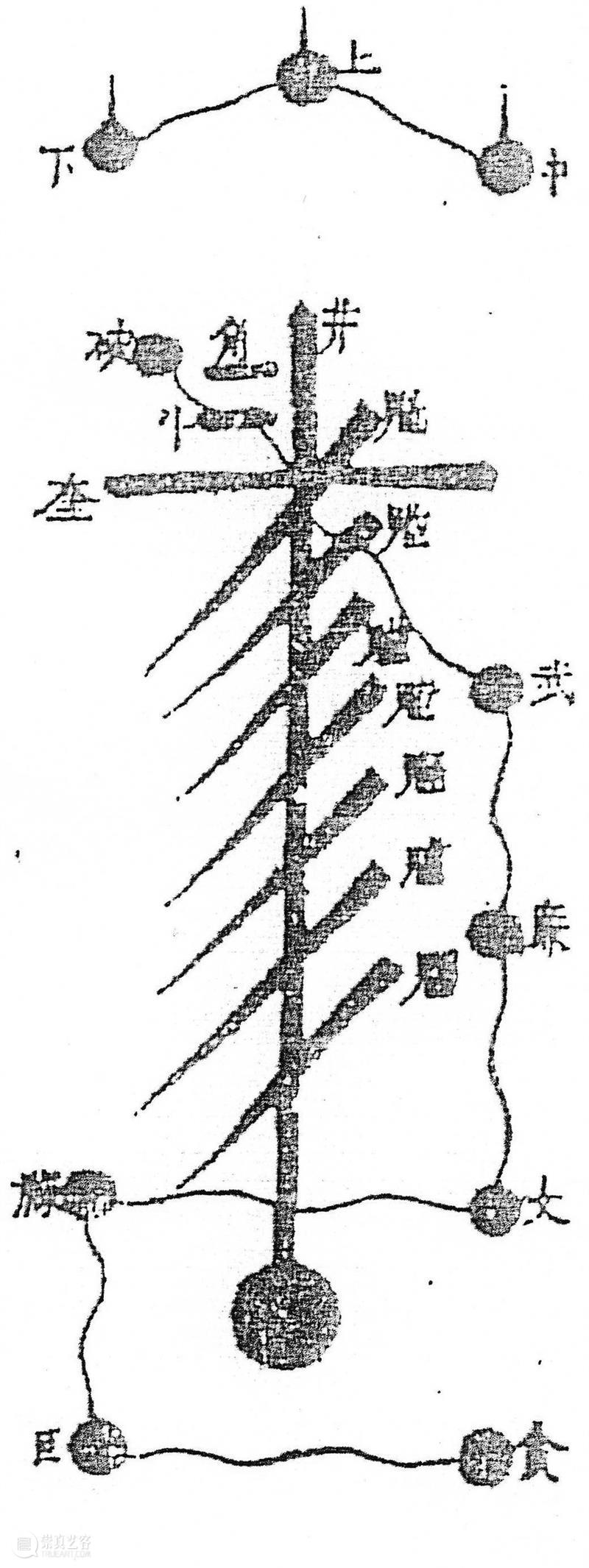

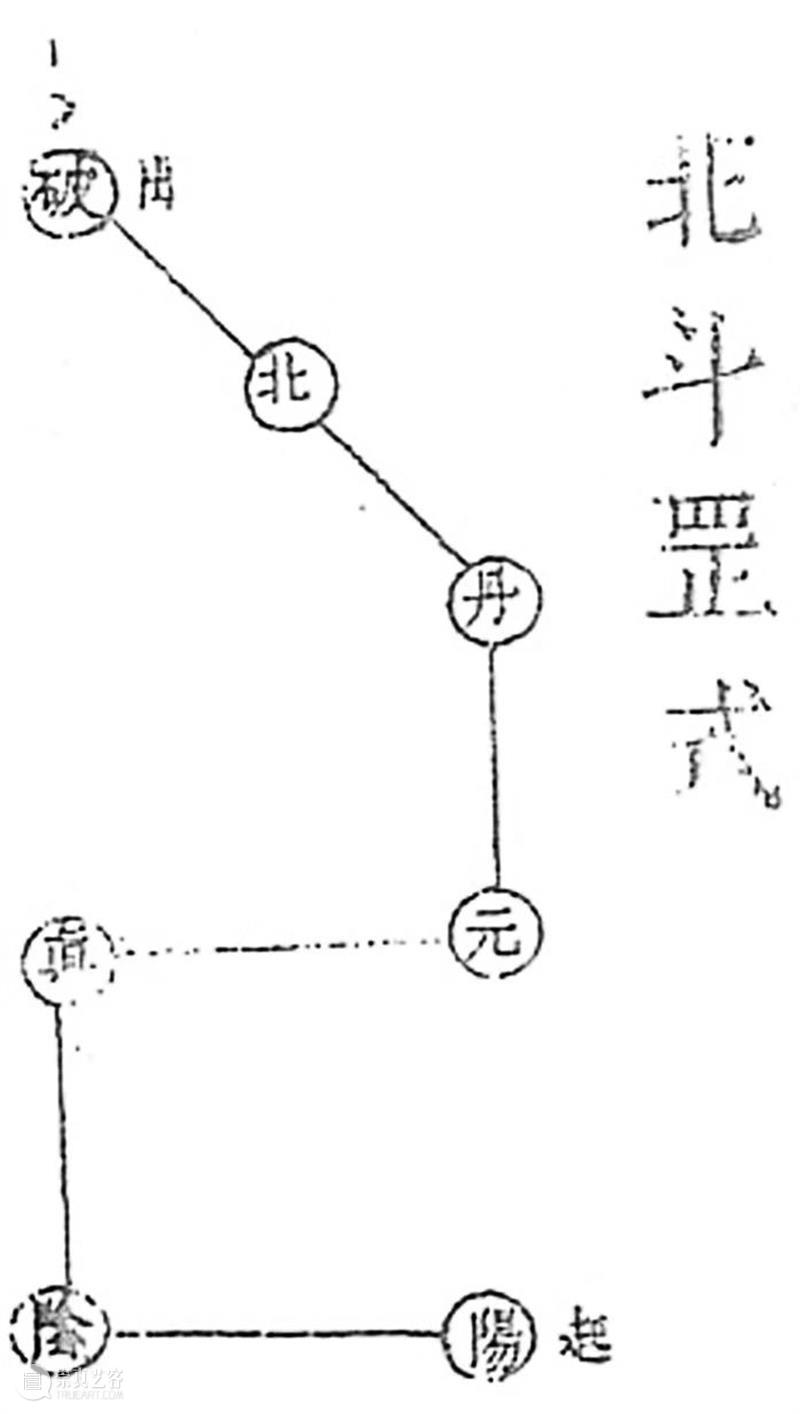

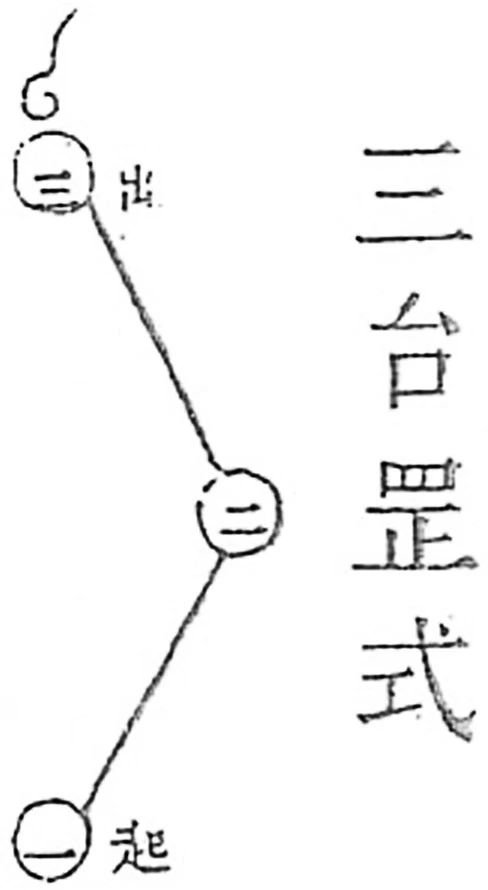

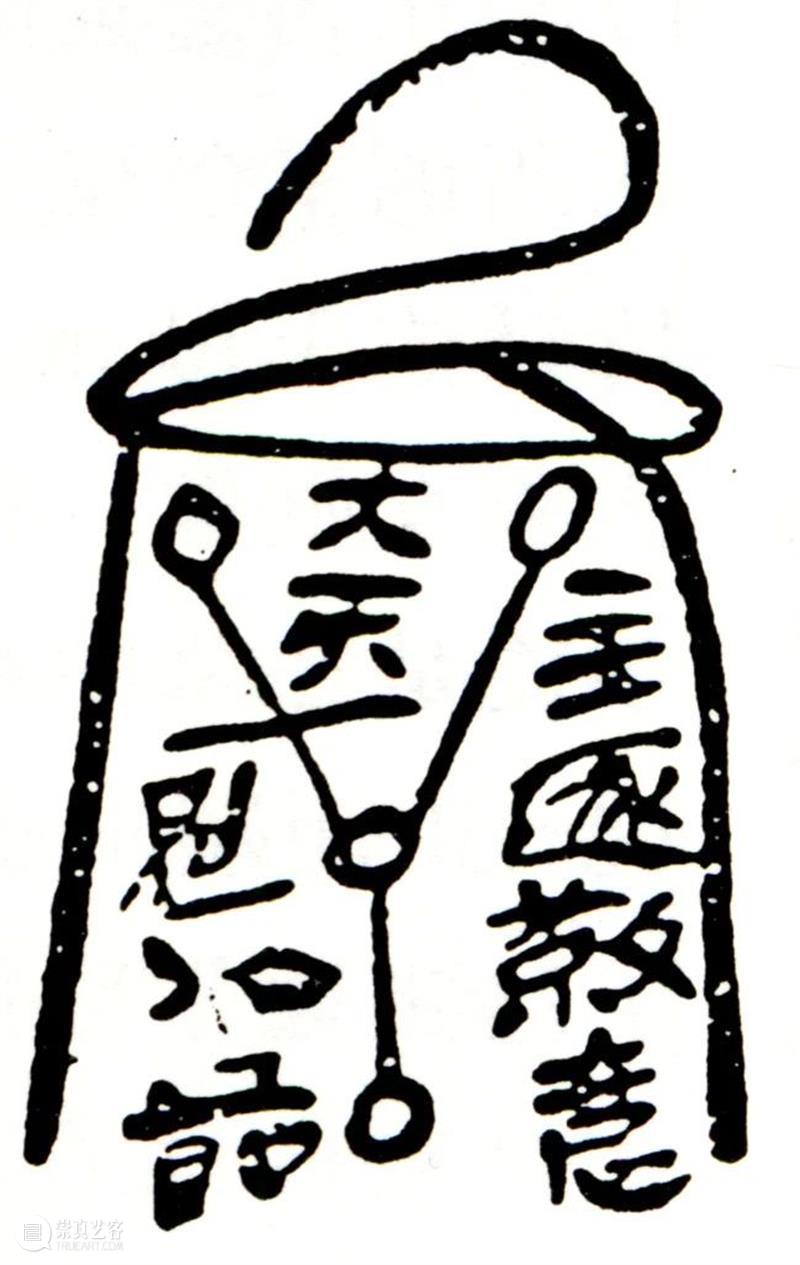

[23] 内容整理自刘合心、何建武. 道教符印解读(一)[J]. 文博,2006.(04):20-23

[24] 刘合心、何建武. 道教符印解读(一)[J]. 文博,2006(04):20-23

[25] 刘合心、何建武. 道教符印解读(一)[J]. 文博,2006(04):20-23

[26] 《灵宝无量度人上经大法》 卷36,见:道藏[M]:第3册. 北京,上海,天津:文物书店,上海书店,天津古籍出版社,1987. 816

[27](清)娄近垣. 大梵先天奏告玄科[M]. 卷上. 第二十一页. 北京:大光明殿道观刻本

[28](清)娄近垣. 大梵先天奏告玄科[M]. 卷下. 第二十五页. 北京:大光明殿道观刻本

[29] 由太上三五都功经箓法师 神霄演道斩邪仙卿 陶观静先生提供。

[30] 韩玉祥、牛天伟. 麒麟岗汉画像石墓前室墓顶画像考释. 韩玉祥主编. 南阳汉代天文画像石研究[M]. 北京:民族出版社,1995. 23-24。图见该书第126页,图版48。

[31] 参见李零. “太一”崇拜的考古研究. 见:北京大学中国传统文化研究中心编. 北京大学百年国学文萃 语言文献卷[M].

北京:北京大学出版社,1998. 598-614。巫鸿. 汉代美术试探. 见:巫鸿. 礼仪中的美术 巫鸿中国古代美术史文编[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2005. 470-471。

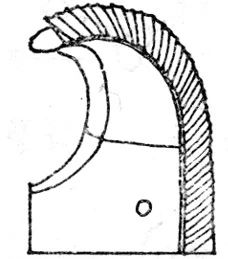

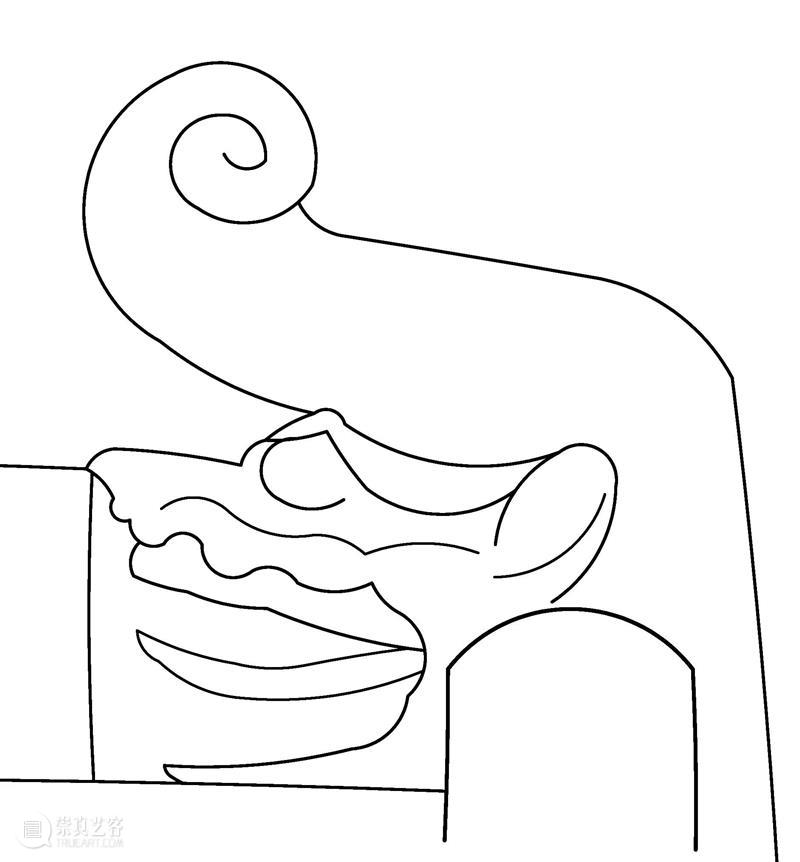

[32] 见祁英涛. 中国古代建筑的脊饰[J]. 文物,1978(03):63,图19之(1)(2)亦引自该文。

[33] 巫鸿著,梅枚、肖铁、施杰等译. 中国艺术和视觉文化中“复古”模式. 见:时空中的美术 巫鸿中国美术史文编二集[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2009. 3-30。作者在文中提出了四种模式,亦强调“绝不排除还有其他模式的可能”。

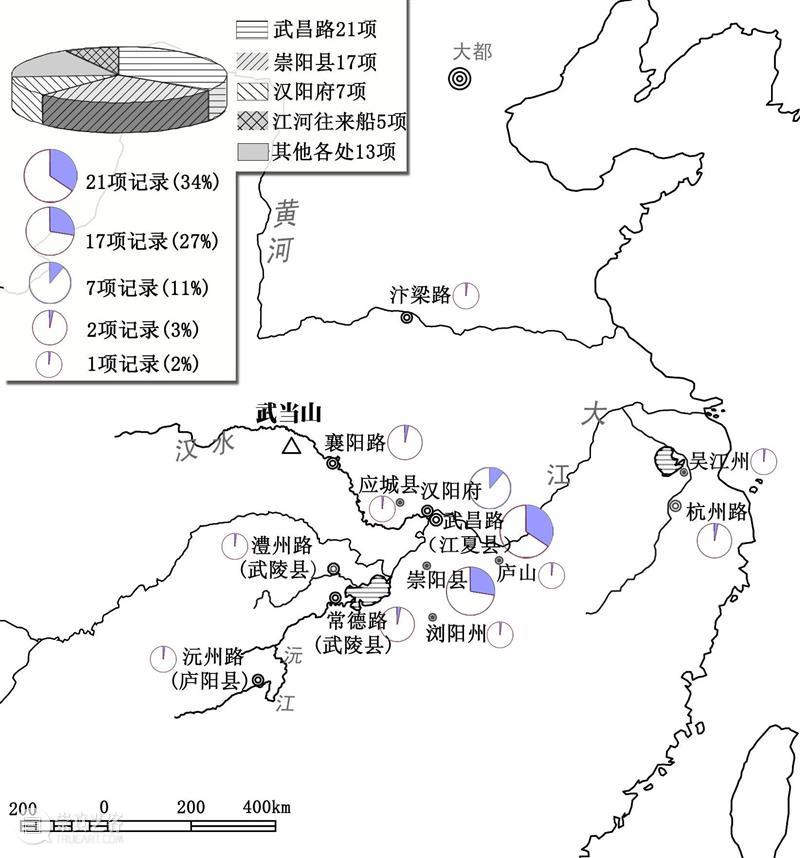

[34] 此方面的详细论述另可参见顾文璧. 明代武当山的兴盛和苏州人大规模武当进香旅行[J]. 江汉考古,1989(1):71-75;梅莉. 明清时期武当山香客的地理分布[J]. 江汉论坛,2004(12): 81-85;杨立志. 武当进香习俗地域分布刍议[J]. 湖北大学学报(哲学社会科学版),2005,32(1): 14-19;John Lagerwey. The Pilgrimage to Wu-tang Shan [C]. In: Susan Naquin, Chün-fang Yü, eds. Pilgrims and Sacred Sites in China. Berkeley, Los Angeles, Oxford: University of California Press, 1992. 293-332。

[35] 底图摹自谭其骧主编. 中国历史地图集(第七册)[M]. 北京:中国地图出版社,1996. 3-4

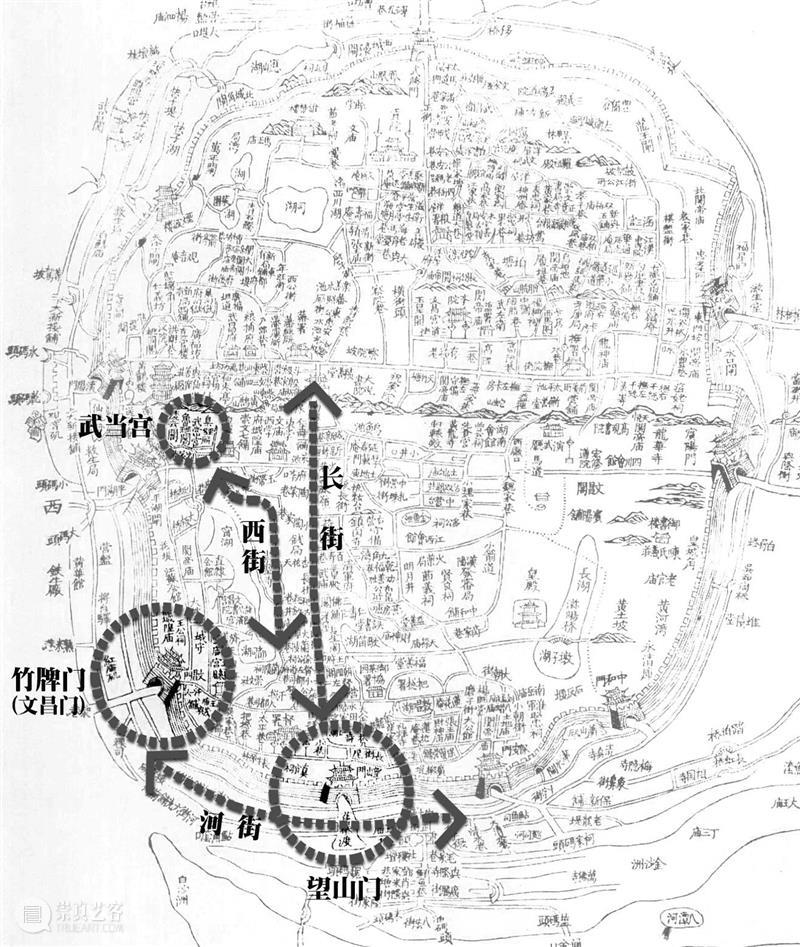

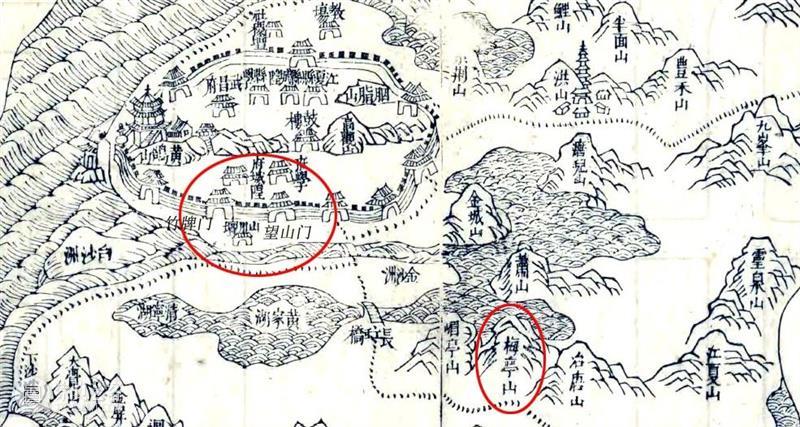

[36] 底图自刘镇伟主编. 中国古地图精选[M]. 北京:中国世界语出版社,1995. 44

[37] 明《寰宇通志》:“武当观在黄鹤楼东,宋崇宁间建,国朝洪武间初建,正统十一年重修。”见:(明)陈循等. 寰宇通志[M]. 卷50. 第十三页. 台北:广文书局,民国五十七年(1968年)

[38] 底图自(清)裴天锡,罗人龙. (清康熙26年)湖广武昌府志. 图考. 北京:国家图书馆. 清康熙26年(1687)刻本

[39] (清)裴天锡,罗人龙. (清康熙26年)湖广武昌府志. 卷2 山川志. 第二页. 北京:国家图书馆. 清康熙26年(1687)刻本

[40] (清)陈元京,范述之. (乾隆59年)江夏县志. 卷1 山川. 第三页. 北京:国家图书馆. 清乾隆59年(1794年)刻本

[41] 转运殿内光线过暗,笔者使用高倍数码照相机,配合图像增强处理软件,才勉强辨认出。另一侧鸱尾亦有铭文,然而在笔者的考察条件下已难以辨认。盼当地文物行政管理部门能清晰采集到这两处铭文,并尽早予以公布。

[42] 杭州路的两项记录为同一家人,见铭文7、37号。

[43] 见杨立志. 三山滴血派与武当清微派[J]. 郧阳师范高等专科学校学报. 2000,20 No.5(10): 6-8

[44] 《武当福地总真集》卷中《三十六岩》:“紫霄岩,一名南岩,一名独阳岩,在大顶之北,……品列殿宇,安奉佑圣铜像,绘塑真容,至元甲申(元至元二十一年,1284年),住岩张守清,大兴修造,叠石为路,积水为池,以太和紫霄名之。”见中国武当文化丛书编纂委员会编. 武当山历代志书集注(一)[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2003. 17

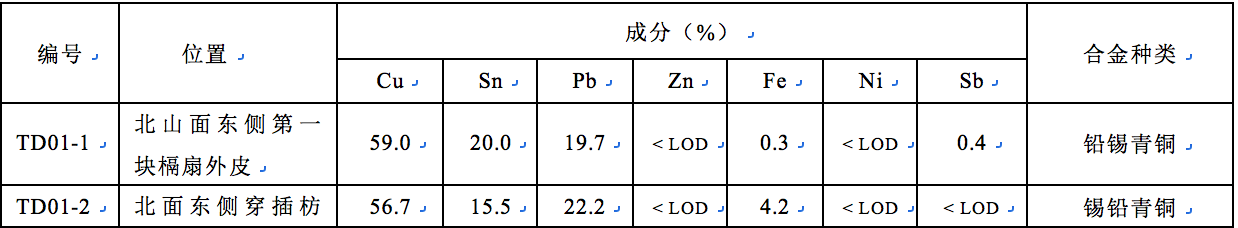

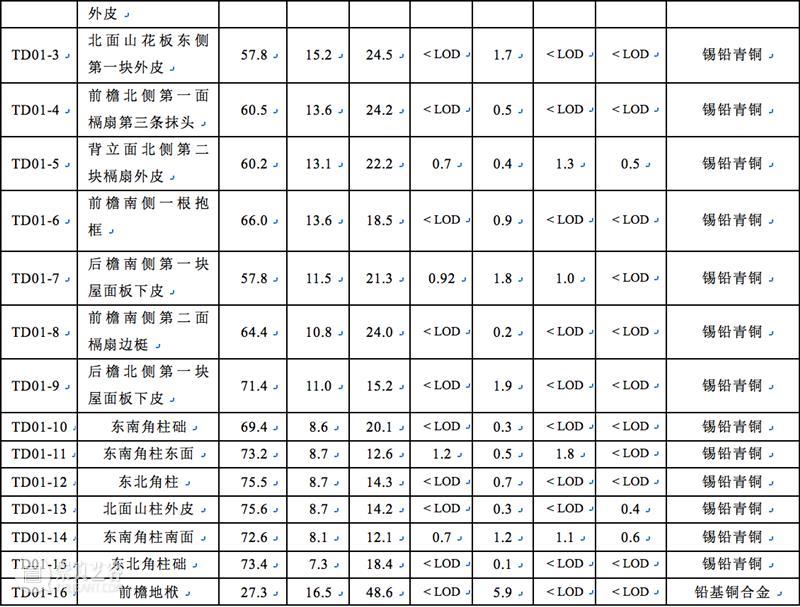

[45] 据《武当福地总真集》卷中《三十六岩》:“紫霄岩,一名南岩……品列殿宇,安奉佑圣铜像”。原文“佑圣铜像”后有注云:“元真乙未,方士王道一、米道兴,募缘众信,于卢陵铸成。“元真乙未”,即元成宗元贞元年(1295年)。

[46] 参见张剑葳. 泰山“天仙金阙”铜殿——中国古代铜殿案例研究,见:河南省古代建筑保护研究所编. 文物建筑[M]:第二辑. 北京:科学出版社,2008. 53-65;张剑葳,周双林. 昆明太和宫金殿研究[J]. 文物,2009 (9): 73-87。

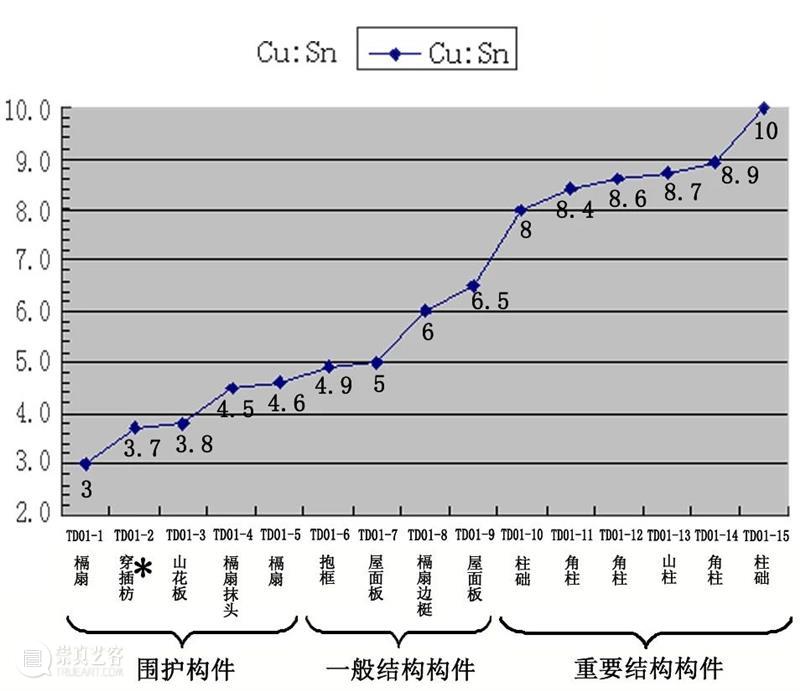

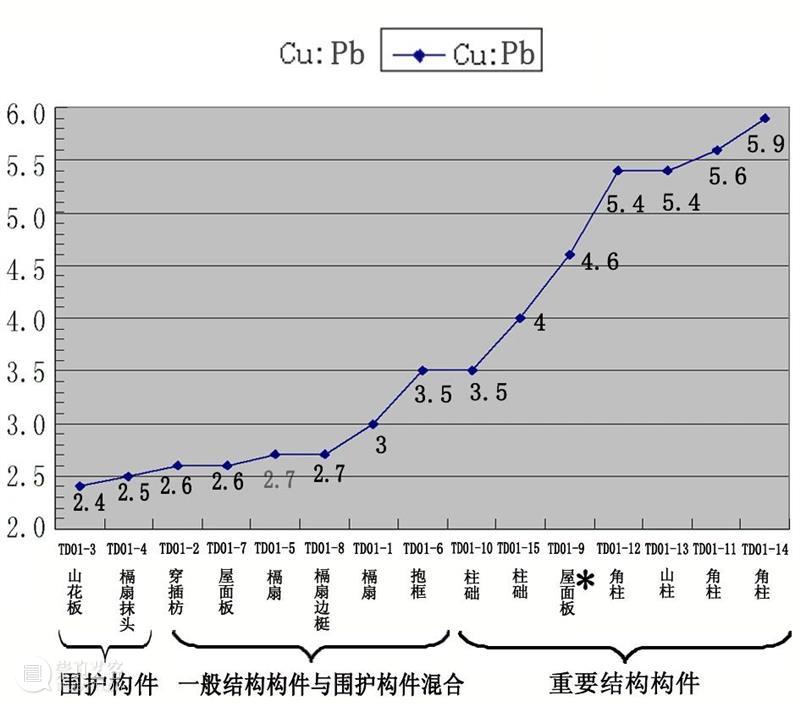

[47] 使用的检测设备为美国尼通公司XLt 898型手持式XRF分析仪。该设备使用35kV / 1.0W 银阳极靶X射线管作为激励源,分析范围为从22号元素钛(Ti)至83号元素铋(Bi)中的23个标准合金成分元素,并直接生成X射线谱图。可直接显示被测样品的合金牌号(对于符合现代合金牌号标准的样品),以及成分百分比含量和分析误差值(2倍sigma误差)。对于金属样品,该设备一般测试15秒以上能得到较为精确的结果。本研究中,对样品的平均测试测试时间为25秒左右。原始检测数据为保留小数点后两位数字,考虑到其精度的局限,本文对数据进行了处理,保留小数点后一位数字。

[48] 韩汝玢,孙淑云,李秀辉,潜伟. 中国古代铜器的显微组织[J]. 北京科技大学学报,2002,24 No.2(04): 223

[49] “在铜锡铅三元合金中,含锡12%~13%青铜中加人6%的铅时,总的力学性能较好”。引自Chase W T. “Ternary Representations of Ancient Chinese Bronze Compositions Archaeological Chemistry II”, Advances in Chemistry Series 171 [M]. Washington, D C: American Chemical Society, 1978,转引自韩汝玢,孙淑云,李秀辉,潜伟. 中国古代铜器的显微组织[J]. 北京科技大学学报,2002,24 No.2(04): 223。韩汝玢等同时指出:“在古代武器和刃具制作中,到目前为止,尚不能认为古代工匠是有意识制作符合上述铅锡含量的制品。”

[50] 《考工记》:“金有六齐,六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴燧之齐。”“六齐”列举了六种不同器物所需的六种锡青铜配比,表明该时期冶铸匠师对锡青铜机械性能随锡含量而变更,熔铸不同性能要求的器件时需相应选用不同合金成分,已有明确的认识。见:华觉明. 中国古代金属技术——铜和铁造就的文明[M]. 郑州:大象出版社,1999. 280。

[51] 如“金有三等,黃金为上,白金为中,赤金为下。”孟康曰:“白金,银也。赤金,丹阳铜也。”见(汉)班固. 汉书[M]. 卷24下 食货志第四下. 北京:中华书局,1962. 1164。

[52] (汉)司马迁. 史记[M]. 卷28 封禅书第六,北京:中华书局,1959.1370

[53] 《无上秘要》卷22“三届宫府品”. 道藏[M]:第25册. 文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1987. 58

[54] (宋)张君房. 云笈七签. 卷103翊圣保徳真君传. 道藏[M]:第22册. 文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1987. 697

[55] 姜生,汤伟侠主编. 中国道教科学技术史 汉魏两晋卷[M]. 北京:科学出版社,2002. 18

[56] 见:铅汞甲庚至宝集成. 卷2. 道藏[M]:第19册. 文物出版社,上海书店,天津古籍出版社,1987. 255

[57] (清)陈梦雷. 古今图书集成[M]. 方舆汇编山川典第一百五十五卷武当山部艺文三之一,光绪甲申年(1884年)夏上海图书集成铅版印书局重印

[58] (明)凌云翼. 大岳太和山志. 卷2 历代御制,见:杨立志点校. 明代武当山志二种[M]. 武汉:湖北人民出版社,1999. 274

分享

分享