点击蓝字

关注我们

新时代探索舞台美术“科艺融合”的新路径

沈 倩

【摘要】科艺在认知与碰撞中的共情及态度倾向上的协调,是近年来大家非常关注的焦点。中外戏剧史上的很多重大变革,都是源自舞台新理念的革新,而这些变革几乎都来自“艺术”与“技术”革命性的通力合作。作为集“文学性”“艺术性”“技术性”于一身的舞台美术,艺术和科技都有各自独特的语言形式,拥有各自的符号系统。综观当代的舞台美术设计,但凡能给观众留下深刻印象的,无不是科技与艺术完美结合的典范。要想探索新时代舞台美术“科艺融合”的新路径,要想结合当下并对“科艺融合”视阈下舞台美术未来发展提出展望,可从“观念”“空间”“时间”几个角度来深入阐释。

【关键词】新时代 舞台美术 科艺融合 大舞美

【中图分类号】J80

【文献标识码】A

【文章编号】0257-943X(2020)06-0123-9

沈倩,舞台设计与演出史研究方向博士,上海戏剧学院副教授,上海戏剧学院舞台美术系灯光教研室主任,中国舞台美术学会灯光专业委员会副主任,中国演艺设备技术协会专家组专家。多年来一直从事戏剧和演艺领域灯光艺术的教学、研究和应用工作,参与过百余部各类演出的灯光设计工作,作品多次获得各类国家级、省市级舞台美术奖项。曾出版著作《戏出文物——宋代戏曲文物与宋代演出》;多次在中文核心期刊发表论文。长期关注本学科国际领域的发展前沿。在国内外舞台美术研讨会中多次发表演讲,曾多次受邀参加OISTAT国际舞美组织、USITT美国剧场技术协会等国际组织召开的专业学术会议。

00

导语

在人类文明的发展史上,艺术与科学总是并肩向前的。著名物理学家、诺贝尔奖获得者、反物质的主要发现人埃米利奥·赛格斯说:“我们看到了艺术世界和科学世界之间罕见的平行现象。” 艺术和科技都是一种独特的语言形式,拥有各自的符号系统。这两套符号系统从外在看大不相同,因此,两者间的关联往往变得十分隐蔽。幸运的是,在艺术世界和技术世界之间,有一个介于两者之间的“过渡地带”——设计,而舞台美术,由于其与生俱来的“艺术性”与“技术性”,又成为这个“过渡地带”中的佼佼者。舞台美术“艺术性”与“技术性”的结合引发了“科艺融合”的新话题,但“科艺融合”的案例古已有之,站在时代的纵轴线上,“新媒体的‘新’并非横空出世,在实践中也不应是偶一为之,而是建立在深厚历史经验与强大文化背景的根基上”。[1]

戏剧史上很多重大的变革,都是从舞台美术开始的,而回看每一次舞台美术的变革,几乎都来自于“艺术”与“技术”的革命性发展与通力合作。文艺复兴和启蒙运动带来了许多技术的进步,并被艺术家用于舞台。透视画法的背景、机械场景的变换、在半空飞行的机器……这些舞台技术发展提升了演出的表现力,带来了新的戏剧运动。1879年,爱迪生发明了白炽灯,这个革命性的光源以一种前所未有的效果照亮了舞台,使当时的演出大为增色,启动了舞台电光源照明的时代,成为剧场艺术发展的一个里程碑。1975年,美国灯光设计师塔伦·穆塞尔(Tharon Musser)将计算机照明控制技术用于百老汇音乐剧《歌舞线上》,这是舞台美术(实质上是戏剧演出)迈入数字时代的开始,并开启了以计算机控制光影、机械和声音之先河。电子技术和信息时代所带来的伟大技术变革改变了世界,也从根本上改变了戏剧故事的讲述方式。舞台艺术发展正在向高科技迈进,演艺科技、机械舞台、光影技术、数字技术的广泛运用,极大地丰富了当代舞台的表现手段和视觉面貌,并且为人们带来全新的审美体验。

以“科技与观念齐头并进”为旗帜的舞台美术新时代已经如火如荼地到来了。怎样用好科技手段、讲好艺术故事,我们必须用新的眼光寻找舞台美术“科艺融合”的新路径。

1

“科艺融合”的新路径:观念的突破

自舞台美术诞生之日起,在观念与理论层面已经经历了一次次的发展,对于艺术而言,只有理论的进步、观念的进步,才能真正让作为手段的技术具有艺术的价值。“戏剧的操作理论从来不是一个封闭的自足的领地,其延伸的幅度与动力也并非来自操作层面的内部,许多具体的操作技巧关系之中都蕴含着对戏剧本体与元戏剧层次的理性思考,靠着他,操作层面的理论才能得以不断演化与更新。如果一味强调操作技巧,没有基础理论的开拓,那么任何实用的操作,都将陷于无理性导航的盲目之中。”[2]

舞台美术诞生之初,是作为表演的背景出现在舞台上的。在绘画布景时代,主要运用平面绘画的手段为演出提供一个简单的环境和基本的氛围。19世纪末20世纪初,“象征主义运动”向戏剧领域的自然主义发起了冲击,舞台布景逐渐改变了写实绘画一统天下的局面,进入了强调隐喻和暗示的风格化时期,但仍以追求画面效果为主。这是一个重要的转折点,舞台美术突破了自然主义的束缚,开始走向现代。20世纪是戏剧发展的重要时期,各类美学观点蓬勃而出,一大批导演和舞台美术家积累了丰富的创意,积极寻找新的表现形式,舞台美术的创作融入了现代意识,进入了多元叙述的时代。舞台美术的首要任务从画面描绘转向空间塑造和情感表达,舞台美术家尝试各种手段为演员提供表演和动作的空间,在追求空间布局合理的同时,追求造型和舞台画面对内在情感的表达。阿庇亚、戈登·克雷、梅耶荷德、莱因哈特等现代戏剧先驱者就是在这段时期出现的。“在所有表现中我们都可以区分出两种不同的东西,如字、词、形象以及各种具有表现力的事物;第二种是它暗示的东西,如深刻的思想、情感等在心中唤起的意象,以及被表现的其他事物中。”著名美学家桑特耶纳在《美感》中的这段叙述,可以用来概括这个时代优秀舞台作品的特征。桑特耶纳提到的“字、词、形象”,转化到舞台美术创作中便是光、投影、结构、机械等新兴的手段的运用,这些当时的新技术被大量运用到舞台上,推动了20世纪戏剧艺术的革新,谱写了新时代“科艺融合”的宏伟前奏。20世纪末到如今,在现代设计观念的观照下,舞台美术家又开始了全新的尝试,舞台美术的外延和内涵已然发生了巨大而深刻的变化,舞台艺术从封闭走向多元,积极的创作实践、广泛的社会需求和丰富的创作手段相互作用,拓展了专业疆界,催生了新的“大舞台美术” 观念。

“科艺融合”是新时代“大舞台美术”发展的必然产物。与历史不同的是,如今的“科艺融合”在参与舞台美术的整体创作时充满多元化特征:强调“多样性”,尝试新观念、新材料、新技术的运用;强调“时间性”,追求时间的意义与过程的体验;强调“整体设计”,尝试对表演的整体设计与把控;强调“体验感”,关注观众参与、分享演出过程的感受与经历。“现代意义上的大舞台美术观念标志着人的造物活动将人的需求与物品本身的功能、材料、结构、技术以及流通方式紧密地结合了起来,把本来那种经验形态式的工作方式上升到一个科学的理性高度。它不是一种外部的孤立的形态美、色彩美、工艺美、技术美,而是整个社会的美,只要与人发生关系的一切都应该划入大舞台美术这一范畴。”[3]

新时代舞台美术在社会生活中的广泛运用给“科艺融合”提供了广阔的实践场。在这个数字信息技术飞速发展,文化产业向多元化、综合化、智能化深刻转变的前夜,艺术家的眼界和思维也正在飞速扩展。从观念出发,不把舞台美术局限在戏剧舞台上,而是放置到人类社会生活的大舞台上,以一种积极主动的姿态对空间、表演和人类活动进行解读,走向更社会化、广泛化的领域,进而转化为创作的手段,便意味着赋予了每一种技术进入舞台的“独特方式”。

2

“科艺融合”的新路径:空间的突破

空间是戏剧永恒的、最重要的研究课题之一。河竹登志夫在《戏剧概论》中,认为戏剧是一种由多要素构成的复合艺术,是演员、剧本以及观众再加上戏剧得以实现的物理空间(即环境)所组成的,但是剧本一经演出,其最本质的关系还是在观众、演员和环境之间。[4]格洛托夫斯基说:“在每次演出中,为演员和观众设计新的空间,表演者与观众关系的无限变化就有可能了。” 空间是舞台美术的第一要素,无论何种形态的表演,都在一定的空间中进行,艺术性地运用技术的手段设计人和空间的对话,智慧地运用材料和结构组织空间、恰当地运用光和色彩展示空间,是研究舞台美术“科艺融合”新路径的重要切入点。

1618年,意大利帕尔玛建成了世界上第一座带有固定镜框台口结构的剧场,从此,镜框式舞台开启了戏剧舞台上长达数百年的统治地位。镜框式舞台对戏剧的发展意义重大:观众和演员被镜框式台口分隔开,有利于制造舞台幻觉,唤起了艺术家对创造舞台画面效果的不断追求,这种对画面美的追求结合科学技术的发展,推动了舞台美术的发展。20世纪初,戏剧舞台进行了一系列尝试和变革。1933年,梅耶荷德的学生奥赫洛普科夫用一种“中心舞台和环形舞台之间以四个通道相连”的形式为高尔基的《母亲》设计了一个演出空间,被誉为“欧洲第一次最重要的中心舞台演出”。[5]斯沃博达也曾提出:“我梦想建造一个工作室剧场,它应该是一种中性的建筑空间,并且有可能为每一个演出造成不同的观演关系。”[6] 当代舞台美术强调演艺空间的整体设计,我们对舞台美术的判断不再是一种外部孤立的“美”,而是融合于演出中的整体之“美”。如今,“动态的”“自由的”剧场和舞台已经比比皆是,任何空间都可以作为表演的特殊场域,舞台已经不是唯一的表演场所了,这是演出艺术在空间观念上的革命性突破。

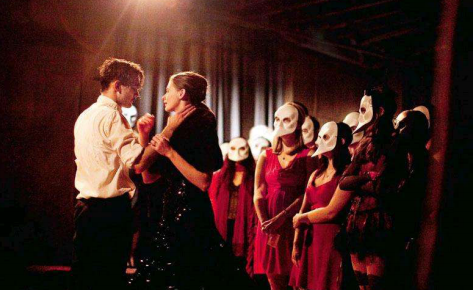

无论是剧场建筑本身的发展,还是特殊场地演出的出现,对舞台美术的要求都离不开“科艺融合”。以沉浸式戏剧为例,舞台的界限已经被彻底突破了,传统剧场空间的演艺科技手段和艺术设计思维在这样的特殊演出空间必须做出改变。在上海演出的沉浸式戏剧《不眠之夜》中,一幢5层楼房整体上被设计成演出空间,这个演出“舞台”已然不是传统的舞台概念。该剧改编自莎士比亚的《麦克白》,共有21个角色,每个角色承担了一条故事线索,观众在观看的时候可以随意跟随某一个演员,即每个观众在同一场演出中,由于观看的视角不同,看到的内容也是完全不同的。从观演关系看,观众和演员身处同一个空间中,随时可以“亲密接触”,演员甚至会伸出手来触碰观众。而每一个观众则要求全程戴着面具,对观众而言,自己仿佛就是整个故事中的一员,对空间、物体、声光电的感知,也全然不同于以往的观摩体验。这打破了传统的观众坐在台下以观看者角度观看的形式,观众真正参与到剧情的发展中,每一个行为对整个演出都有主导作用,舞台美术也不再仅仅是舞台画面的创造者,更是整体氛围的营造者。当代的舞台美术设计师随着演出空间的发展,将高科技和沉浸式的舞台设计融入多感官的艺术体验中。

《不眠之夜》上海演出剧照

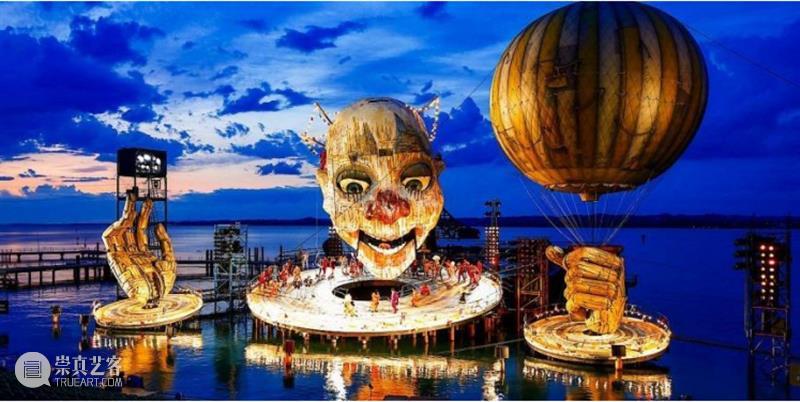

对于各地如火如荼的实景演出而言,巨大的、充满各种可能的原生态演出空间不断挑战着舞台美术家的设计边界和舞台技术的实施边界。1946年,奥地利小镇布雷根茨为了洗刷战争给城市发展和人民内心带来的伤害,在阿尔卑斯山脚下的博登湖,用两艘船接驳在一起作为舞台,举办了第一届布雷根茨音乐节。这个小小的创意本是为了在那个特殊的时代振兴经济、改变城市的颓废面貌,没想到被一年一年延续了下来,布雷根茨艺术节成为了全世界最受瞩目的艺术盛典之一。布雷根茨艺术节的引人关注,离不开舞台美术的作用,演出剧目和舞台设计每两年一换。相比演出本身,庞大而充满视觉张力的舞台搭建已然成为全世界瞩目的焦点。每一次新的设计都会成为演出行业的热点话题。2019年上演的歌剧《弄臣》,舞台形象由一个小丑的头和双手组成,小丑的眼睛、鼻子、嘴巴以及双手,都由舞台机械控制,在演出中随着剧情的发展和演员的动作,巨大的小丑装置也会随之做出相应的动作和变化,配合光影、音乐,呈现了一场巨大的视听盛宴。巨大的演出空间突破了以往舞台的概念,给了艺术家创新的平台,在思维上打破传统舞台的框架,在形式上更注重思想的表达,在表现上更注重独具匠心的美感。

《弄臣》剧照

舞台美术领域演出设备、控制设备、设计软件等方面的技术革新,在推动舞美设计思维发展的同时,也推动了演出艺术本身的发展。这些由舞台美术率先引领的技术革命,也影响了整体戏剧理念和演员表演方式,带来了演出艺术的新时代。

3

“科艺融合”的新路径:时间的突破

与空间紧密相连的是时间。当代舞台美术强调“时间性”和“过程性”。剧场中的图像是在时间的进程中展开的,它的意义不在于结果,不在于固定的画面,而在于和表演相互作用的过程。事实上,舞台美术的展开过程,本身就是表演的一部分。强调变化的过程、时间的意义和强调观众在视觉阅读中的体验,是当代舞台美术的新趋势。捷克艺术家约瑟夫·恰佩克说:“真正的现代感是热衷于速度。对现代人来说,感受快捷的过程已经成为具有美学价值的形式。”时间元素在舞台美术中的表现,体现为画面和空间的变化。打造一部“科艺融合”的现代演出,需要艺术家在超越时空的演出中共同构成具有声、光、色、形等多因素的视觉、听觉创意空间。当代舞台美术的概念包含艺术装置、互动科技、舞台特技等多种元素,这些新技术给舞台美术的“动作设计”带来无限可能,带给观众意外之惊喜。现代舞台美术对“时间性”的关注,就像索绪尔在《普通语言学教程》中的“棋局”比喻:“在对弈的每一瞬间,棋的格局都处于共时态中的一种静态结构,而下棋的全过程则是一种历时态。一盘棋实质上是平面结构(每一瞬间,对垒态势)在纵向上的发展与变化。”“科艺融合”则是打造舞台美术动态过程与强调时间性的重要途径。

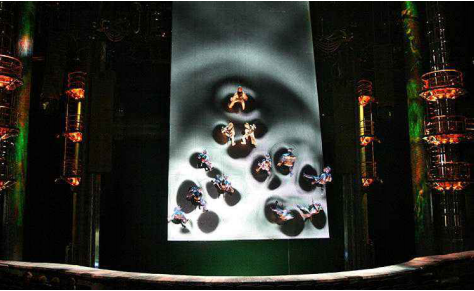

古希腊人曾利用“机器”让演员在剧院中从天而降,以表现神灵下凡。[7]1897年,霍普金斯在著作《魔术、舞台幻觉、特殊效果和特技摄影》中,用魔术和幻觉来形容戏剧技术。[8]人类从力所能及之日起,就使技术成为戏剧制作的一部分。2005年,太阳马戏团在米高梅酒店的《KA秀》中,为演出提供了一个仿佛无所不能的舞台。这个演出没有用常规的舞台地面,而是用了7块大小不一的浮动平台,舞台机械复杂而奇特,同时挑战了技术的极限、表演的极限和创意的极限。其中最大的一块平台被称作沙崖甲板(Sand Cliff Deck),长15.2米,宽7.6米,厚1.8米,重50吨,由一个巨型的机械手控制,在演出中可以上下移动22米,实现水平方向的旋转和垂直方向的翻转运动,并且随时可以消失在观众的视野中。在演出中,配合光影效果,舞台在瞬间可以变换成沙滩、悬崖峭壁、宫殿楼阁……演员依靠成熟的威亚技术和高超的演技在平台上随上随下。有一场动人心魄的战争场面,几十个演员站在这个大平台上搏斗,配合激烈的音乐,平台开始移动翻转,渐渐向观众席倾斜成垂直方向,而演员“站”在已经变成一堵竖直的墙壁的平面上,上演空中打斗。平台的竖直呈现与演员表演融合,给了观众一个类似于 “上帝的视角” 的俯瞰视角,摄人心魄,夺人眼球。舞台机械的自由运动颠覆了平面舞台的运用惯例和表演形式,在带来视觉突破的同时,也突破了演出的样式和局限。瞬息万变的场景,随时颠覆的空间,这是技术的进步带来的前所未有的戏剧体验和视觉盛宴。

《KA秀》演出剧照

约翰·霍华德·劳逊说:“光的分布是动态画面构图的关键问题。” 灯光和影像一直是科艺结合的先驱,从煤气灯照明到电脑灯布控,从阿庇亚、戈登·克雷到斯沃博达,由于“光”本身所具有的强大表现力,在 “光”的艺术中每一步的技术革命,都引发了戏剧审美的变革,从而引发戏剧演出的总体面貌产生巨大变化。从灯光设计的角度,高效节能光源的探索、新型灯具的发明、控制技术和连接技术的更新换代,这一切看似理性而冷静的技术提升,都对灯光艺术的发展具有重要的意义。作为“光”的一种特殊形式,影像在演出中的运用也趋向复合化和多样化。随着技术的提升,艺术家对影像的运用也越来越信手拈来,而光作为一种“带有形象”的媒介,成为艺术家手中又一个得心应手的创作利器。

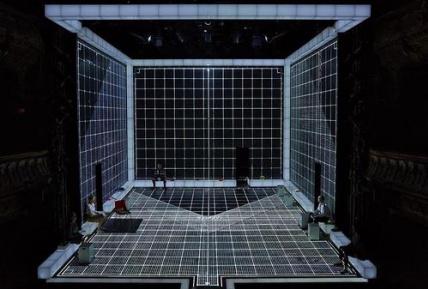

2015年的托尼奖戏剧《深夜小狗离奇事件》讲述了一个奇特的故事,15岁的克里斯托弗有一个非凡的大脑,但他不能解释日常生活的一些现象,他被怀疑杀害邻居的狗,便着手寻找真正的罪犯。在演出中,观众可以通过充满科技感的灯影效果,直观地感受这个男孩的脑内世界。该剧的舞台墙面和地板均由LED屏幕围成,加上8台投影机输出的影像,配合着惟妙惟肖的音效与演员幽默娴熟的无实物表演,营造出逼真与虚构间美妙的平衡感。整个舞台是一个立方体的空间,借由影像和其他演员的肢体配合,这个不大的立方体打破了空间的局限,充满想象力、天衣无缝的光影效果同时赋予了角色思维的“天马行空”,将演员的肢体表现力发挥到极致。

《深夜小狗离奇事件》剧照

历史在每一次轮回中找到新的突破口,并向上、向前的发展。亚里士多德在《诗学》中就强调了动作对于戏剧的重要意义,他所说的“动作”,仅仅指演员的动作。如今,在“科艺融合”的时代创作背景下,这种“动作”不仅能通过演员表现出来。也能通过舞台美术表现出来,戏剧家可以凭借科技的手段,将活动的舞台、空间与光影注入演出,提供具有当代意义的视觉效果与精神象征。

4

“科艺融合”的新路径:未来的突破

身处舞台美术“科艺融合”的新时代,我们对未来充满渴望。未来舞台是一个什么概念?艺术与设计在其中起到何种作用?如何在人类最古老的艺术形式中运用最新的科技手段?这些都是我们探索舞台美术“科艺融合”的新路径时必须面对的问题。

1.“绘画性”与“空间性”的当代表达

在舞台美术刚成为一个独立的职业时,大部分的舞美师都来自绘画界,舞台美术的最初功能就是作为演出的“背景”,早期的舞台设计概念和“绘景”密不可分。公元前4世纪末期,亚里士多德的《诗学》中就提了到绘景。文艺复兴时期是使“布景设计”成为视觉艺术的重要时期,从那时起,直到后来的很长一段时间,舞台布景一直延续着“布景即背景”的古典传统,主要运用大面积的平面绘画手段为戏剧提供一个简单的环境。19世纪末20世纪初,人们逐渐意识到二维的平面布景和三维的演员身体之间不可调和的矛盾,开始寻找透视画景的接替者,立体布景登上了历史舞台,这标志着现代舞台美术的开端。斯沃博达认为舞台美术家最好的预备功课是学习建筑。[9]他的观点映射了时代的潮流,舞台美术家开始致力于认识空间、理解空间、重塑空间。艺术家开展了对舞台美术 “空间性”的探索,舞台美术不再满足于作为一个装饰性的背景,而逐渐成为一个更为实用的、能让角色生活在其中的环境。

时至今日,“绘画性”与“空间性”仍然是舞台美术的重要特性之一。我们要追求“绘画性”与“空间性”的当下表达,注重传统审美内容在当下的延续、创新和发展,立足于当代表演和演出场所的实践性、多样性和实验性,承认并促进当代表演的复杂性,借助各类科技手段,在传统的艺术表演的基础上辨证地开展舞台美术的创作。

2.科艺融合的新视觉艺术

德国戏剧理论家尤根·霍夫曼说:“也许人类仍在变异,但肯定,这些科技革命将给我们新的认知,给我们的体验与享受能力带来翻天覆地的变化。”从发展历程来看,每个时期的舞台美术都运用了当时最先进的科学技术。在戏剧本体发展相对迟缓的现代,得益于舞台技术的进步,舞台美术迎来了蓬勃发展的好时机,也在很大程度上带动了戏剧演出的多样化发展。在观念创新上,我们已经处于一个“新文化创意时代”,在今后的时代中,要求艺术家不断更新知识结构,广泛涉猎数字技术带来的新兴领域,以艺术创意引领技术应用,合理利用高新技术增强艺术作品的张力。

我们欢迎新的科技,但是这不意味着技术至上和技术滥用。“在舞台新技术新材料强大到常常使人误以为那就是艺术创造本身,视觉符号或图像的获取便捷到唾手可得的时代……提醒我们重要的不是媒介,而是驾驭它的态度和表达的需要。”[10]各种科技手段、新型材料的堆砌和叠加,并不能使艺术的美学内涵增值,关键是进行艺术创造的人是否能掌握现代科技并合理有效地利用。戏剧艺术家应当具备高尚的美学情操和高超的艺术造诣,如此才能将各种科技手段水乳交融地内化于创造中,释放其活跃的本质和强有力的戏剧行动能力。

3.跨界融合的舞台美术新概念

在这几年的国内外戏剧领域的专业会议上,我们常能听到这样的词:“表演设计”(performance design)、“空间设计”(space design)、“动作设计”,而这些词指向的都是舞台美术。这些名称的变化,折射出舞台美术在设计观念和设计原点上的变化,也体现了新时代专业发展的背景和趋势。在“2019布拉格演出设计与空间四年展”上,所有的观众都感受到了强烈的“现场感”“表演感”“融合感”,这说明了舞台美术领域势不可挡的发展方向。本届展览的最高奖项 “金马车奖”得主——北马其顿共和国的《建筑如实说》是一个长达一小时的“特定演出作品”。“作品突破了过去的舞台美术无法被展示的过程性,将表演、舞台、展览、交流、历史记忆以及社会语境等汇集成一个多层次的作品。同时,它在有限的展陈空间,作为一个综合性较强的案例,直接体现了舞台设计如何为戏剧叙事及表演提供支点。” [11]此次展览中,从形式到内容,都可以看到传统力量与创新手段的并存,既有我们熟悉的图片、模型展览方式;更有以新科技、表演性、跨界感为手段的体现。展览结束后,各种不同的观点和声音此起彼伏,有赞赏也有不解,有兴奋也有疑惑。然而无论如何,舞台美术专业正敞开胸怀,与当代演出中的各种因素走向更密切的融合,追求跨越传统边界的全新视野。

4.可持续的未来

2020年1月,国际舞美组织教育委员会和灯光委员会在赫尔辛基召开了主题为“剧场的可持续与生态发展”的年会,这一领域正在发生一些深刻的变化,艺术家们越来越关注演出资源大量使用造成的浪费,以及如何合理选择与运用舞台技术与材料,在可持续发展的总体观念下兼顾艺术理念与呈现效果。不可否认,舞台美术是非常物质化的艺术,然而“简陋”“简单”和“简约”具有不同层次的含义,舞美艺术既要有简洁、干净的视觉效果,又要有理性、节俭的物质投入,还要合理平衡科技与艺术的关系。未来的舞台美术需要在观念与设计思维上进行探索与更新,平衡创意与资源使用的关系。

在新时代探索舞台美术科艺融合的新路径,就是要理性并灵活地把握艺术与科技的关系,在创作中既坚守艺术的基本原则和法则,又勇于突破思维和观念的禁锢;在手段的运用上既不奉行唯技术论,也不惧怕新技术的冲击;追寻当代视野下的哲学、美学的价值与精神观照,树立整体性、开拓性、创造性、开放性和预见性的戏剧观念。“文化的或学术的发展必须摆脱狭隘的实用藩篱,在追求自身的合理性和完善性中待以实现。当西方学者好奇于大自然的千变万化,为了纯粹的求知去探求客观世界的奥秘时,他们所构建起来的科学知识体系最终却引发了划时代的工业革命。”[12] 从现代舞美诞生到今天,舞台美术在设计观念、媒介材料、科技手段等各方面都发生了革命性的变化。而技术本身不是艺术,唯有当技术升级为艺术家的主观创作目的时,才能成为真正意义上的“科艺融合”。时代的发展给了今天的舞台美术家全新的视角和机遇,他们利用前所未有的技术发展和观念革新去面对舞台、构筑未来。毫无疑问,一个承前启后的新时代终究到来了。

(作者单位:上海戏剧学院舞台美术系)

注释:

【1】刘杏林:《当代世界舞台设计十录》,北京:中国戏剧出版社,2019年,第59页。

【2】王邦雄:《艺术的味道——图像的文化》,上海:上海百家出版社,2009年,第268页。

【3】王邦雄:《艺术的味道——图像的文化》,第363页。

【4】(日)河竹登志夫:《戏剧概论》,陈秋峰、杨国华译,北京:中国戏剧出版社,1983年,第24页。

【5】王邦雄:《艺术的味道——图像的文化》,第281页。

【6】(捷克)约瑟夫·斯沃博达:《戏剧空间的奥秘——斯沃博达回忆录》,刘杏林译,北京:中国戏剧出版社,2016年,第233页。

【7】 郑国良:《图说西方舞台美术史——从古希腊到十九世纪》,上海:上海书店出版社,2010年,第22页。

【8】Albert A. Hopkins, Magic: Stage Illusions, Special Effects and Trick Photography(New York: Munn & Co.,1897)

【9】 (捷克)约瑟夫·斯沃博达:《戏剧空间的奥秘——斯沃博达回忆录》,第27页。

【10】 刘杏林:《当代世界舞台设计十录》,北京:中国戏剧出版社,2019年,第278页。

【11】 黄莎莉:《舞台美术的现场性与跨界思考——2019布拉格四年展记略》,《新剧本》,2019年第4期。

【12】 许纪霖:《让学术摆脱狭隘的实用藩篱》,《读书》,1987年第12期。

[本文为2020年度国家社科基金艺术学重大项目(项目批准号:20ZD22)的阶段性成果]

扫码关注我们

《戏剧艺术》

上海戏剧学院学报

扫描小程序二维码

在线阅读

《戏剧艺术》电子版

关于我们

《戏剧艺术》,上海戏剧学院学报,创刊于1978年。全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊。以繁荣戏剧研究,推进戏剧教育事业为己任,坚持古今中外兼容、场上案头并重,关注戏剧热点问题、鼓励理论创新,力推新人新作,曾以发起“戏剧观”大讨论为学界所瞩目,又以系统译介国外当代戏剧思潮、及时发表戏剧学最新优质研究成果为学林所推重,是国内最重要的戏剧学学术期刊之一,在戏剧研究界享有盛誉。

投稿须知

《戏剧艺术》是上海戏剧学院主办的学报,为全国中文核心期刊、全国高校社科精品期刊、中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、中国人文社会科学期刊AMI综合评价A刊核心期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、国家哲学社会科学学术期刊数据库来源期刊,在戏剧研究界享有盛誉。

本刊设有“戏剧理论与批评”“中国戏曲研究”“中国话剧研究”“表导演艺术研究”“戏剧教育研究”“戏剧与社会研究”“跨文化戏剧研究”“国外戏剧思潮”“国别戏剧研究”等栏目。本刊奉行“理论与实践互动、传统与现代交辉”的学术理念。为进一步提高本刊质量,欢迎广大作者惠赐富有新材料、新观点、新视角的佳作,尤其期盼关注当前戏剧实践、学理性强的力作。

本刊实行专家匿名审稿制度,力求杜绝种种学术不端现象,务请作者文责自负。根据新闻出版总署及教育部有关通知,希望作者来稿时标明和做到以下几点:

1.作者简介:姓名及二级工作单位(如,夏晓虹:北京大学中文系)。

2.基金项目:含来源、名称及批准号或项目编号。

3.内容摘要:直接摘录文章中核心语句写成,具有独立性和自足性,篇幅为200-300字。

4.关键词:选取3-5个反映文章最主要内容的术语。

5.注释和参考文献:均采用页下注,每页重新编号。格式如下(参考2019年以来我刊):

(1)注号:用“①、②、③······”。

(2)注项(下列各类参考文献的所有注项不可缺省,请注意各注项后的标点符号不要用错):

A.专著:[序号]主要责任者:文献题名,出版地:出版者,出版年,页码。

B.期刊文章:[序号]主要责任者:文献题名,刊名,****年第*期。

C.论文集中的析出文献:[序号]析出文献主要责任者:析出文献题名,论文集主要责任者:论文集题名, 出版地:出版者,出版年,页码。

D.报纸文章:[序号]主要责任者:文献题名,报纸名,出版日期(版次)。

E.外文版著者、期刊、论文集、报纸等采用芝加哥格式:用原文标注各注项,作者姓在前、名在后,之间用逗号隔开,首字母大写。书名、刊名用斜体。

F.译文正文中首次出现的新的外来名词和术语、新的作家作品名和人名请附英文原文,并用括号括起。

本刊鼓励严谨求实、实事求是的学风和平易晓畅、言简意赅的文风,希望稿件以1万字左右为宜。论述重大学术问题的论文篇幅可不受此限。本刊投稿邮箱:theatrearts@163.com;暂不采用其他公共投稿系统。务请标明详细通讯地址、邮政编码、电子邮箱及电话。请勿一稿多投,来稿3个月内未收到本刊录用或修改通知,作者可自行处理。来稿一律不退,请作者务必自留底稿。文章一经采用,将通知作者提供定稿电子版以及身份证号码、开户银行(建行或工行)支行、银行卡号码等信息,以便发放稿酬。

特别声明:本刊从未以任何形式、任何理由向作者索取版面费、审稿费等费用,若发现类似信息,可视为诈骗行为,向公安机关举报。

制作:高诗怡

责编:吴靖青

编审:李伟

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享