【悦来文献·科学革命与艺术收藏 专题5】追逐奇迹,揭示秘密:探索时代的艺术收藏馆(上)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

科学革命与艺术收藏

Scientific Revolution and Art Collection

我们今天对科学、技术、艺术、工艺等概念的认知,被19世纪的学科分化所定义,但在历史的很长一段时间内,这些概念的边界是模糊的,甚至是同一种事物。欧洲历史上的16-18世纪,是一个被历史学家们称为科学革命的时代。这一时期,由于各国航海事业的兴起,统治者们通过收集大量精巧而华丽的物品来炫耀财富,并以此争夺对世界的掌控权和支配权。他们对科学和艺术的双重追求也演变成了国家行为, 科学技术、制作工艺、装饰艺术受到了整个社会前所未有的追捧,从国王到贵族,从科学家到工匠。因此,统治者们意识到科技对于国家力量的重要性,开始从国家层面支持科技创新,统治者们为了显示国力,往往花重金支持科学实验和机械工具的研究,并建立起相关的科研制度。与此同时,产生出了许多理论著作、实验记录,也产生了大量的与新技术相关的艺术品。在1550年至1750年之间,欧洲大大小小的国家统治者们竞相积累属于自己的庞大收藏,逐渐形成了现代艺术收藏馆的雏形。这些收藏品的种类繁多,有希腊古典学术的翻译文本、科学仪器、炼金术实验器具、装饰艺术品、自动钟摆、发条行走机器人和绘画,以及来自异国的珍稀资源。这些物品集最新的科学知识、先进技术和艺术想象于一体,并直接与各国科技水平的进步程度相关。艺术收藏馆也因此被国家所重视,成为统治者们累积财富、自我表达和传承知识的重要载体,也是其统治能力和权力地位的象征。科学革命时代的艺术收藏,远远超出了它们表面所焕发出的光辉,成为一个时代的人们在知识渴求、技术创新、艺术活动,以及社会生活的表征。艺术收藏馆的藏品越是不寻常之物就越受人追捧。1572年,马克西米利安二世(Maximilian II)[1]派遣到马德里的大使,用这样“不寻常之物”的标准寻找大自然中珍贵、稀奇古怪,又能体现人类非凡的智慧的东西。文艺复兴晚期是一个追求矫饰主义的时代,那个时代的人们视野开始扩大,超出了那些有着好奇心的探险家的认知界限,于是他们开始向各个方向展开了探索。那是哥白尼(Copernicus)[2]推翻传统世界观的时代,但取代它的新世界观尚未被接受为既定事实。在那个时代,探索新世界、质疑旧世界,在经验主义还没有完全取代想象和宗教的情况下变得越来越重要。那是一个新老并立的时代,不确定未来的道路将走向何方,一个同时性、交融性和不确定性的时代。那也是艺术收藏的时代,不寻常的东西填满了橱柜,它们互相争夺空间,观众的眼睛被迫好奇地从一个令人惊讶的奇观飞向另一个奇观。正是在那段时间里,马克西米利安二世派人去寻找最稀有的物品,以增加他的艺术收藏馆中的奇珍异宝。早在1565年,塞缪尔·奎奇贝格(Samuel Quiccheberg)[3]就称赞了这位皇帝的收藏热情和态度,认为他对文艺复兴时期德国的收藏实践产生了持续性的影响。奎奇贝格称马克西米利安二世为“世界上最伟大的艺术守护者”和“一个制造储存最美之物的仓库的杰出家具匠”。他说:“事实上,到目前为止,这个人一直致力于最伟大、最有用和最值得钦佩的事业,以至于无论他从统治基督教世界、神圣帝国和他自己的王国中留下了多少安息的时间,他都是自由、慷慨的,是无条件地致力于倾听和提升那些他认为是最丰富和最有用的艺术发现者和培育者的人,也是一个去探索世界上任何一个地方的人。”追寻“世界上任何地方”的知识是一个决定性短语。至少从欧洲的角度来看,世界变得更大了,好奇心和求知欲也随之增加。关于异域传说、神奇的生物和植物需要被证实。同时,全新的事物需要被归类、分类,理想情况下需要与普遍知识相协调。比如说传说中的“多毛人(hairy man)”佩德罗·冈萨雷斯(Pedro González)是特内里费人(Tenerife),患有多毛症(hypertrichosis)[4],可以被认为是中欧骑士传说中的“野人”种族之一。畸形生物偶尔被视为“龙”可能存在的证据,大量的鳄鱼、短吻鳄和外来巨型蜥蜴的骨骼和有填充物的尸体于众多收藏品中被发现。图1《白色国王》封面,木刻,德国,1515年制作;艺术家:布克迈尔·汉斯,(1473年-1531年)马克西米利安一世神圣罗马皇帝委托;博物馆编号:E.3803-1920;画廊位置:打印和图纸研究室,F层

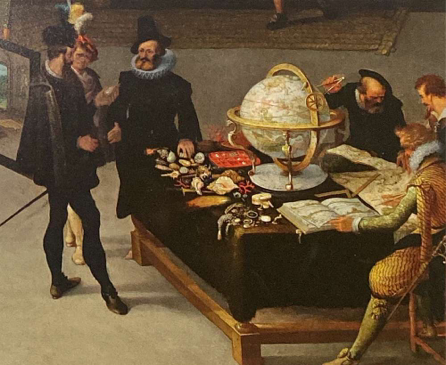

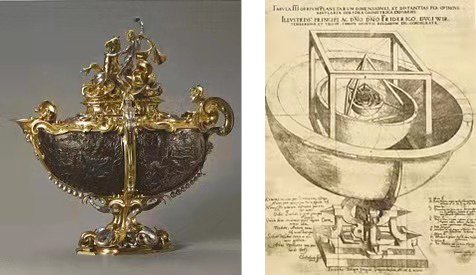

从1572年的超新星((supernova) )[5]到伽利略(Galileo)发现木星卫星,所有这些新奇的事物都提出了一些新问题,像不寻常的天体现象一样,它们需要答案。这些现象需要被理解,并融入到一个最终可能解释世界运转的模型中去。每个单独的部分都必须容纳在一个更大的整体中,每一个世界机器( Weltmaschine )[6]的齿轮在其意义和功能上都能得到理解。这是给越来越多的学者的挑战,尤其是对王子和国王。因此,获得“世界的秘密知识和经验”已经被马克西米利安二世的曾祖父视为称职的统治者的义务。在马克西米利安一世的自传《白色国王》(Der WeissKönig德文,英文White King)(图1)[7]中指出:“君主想要继续掌权,就必须要了解世界和追求知识的进步......”,因为“统治一个国家的国王必须比王子和人民更博学,他们的臣民才能继续被他们统治。”左:图2 盖杯,约1600年制作;简·维梅恩(Jan Vermeyen,1559年-1608年),牛黄,黄金,145厘米;维也纳珍宝收藏艺术历史博物馆(Kunstkammer, Kunsthistorisches Museum,Vienna)右:图3 角、牙齿和犀牛角罩杯(局部),鲁道夫二世藏品(约1590年-1610年)奥地利维也纳国家图书馆(Osterreichische Nationalbibliothck. Vienna)在探索时代,知识自然要超出此前的认知范围。因此马克西米利安一世声称,国王需要积累最丰富的知识,这最终解释了他的曾孙指派给西班牙的大使——汉斯·凯文休勒(Hans Khevenhüller)的使命。这位大使和前面提到的马德里大使一起为马克西米利安一世从新世界中寻找奇迹。他也继续为鲁道夫二世( Rudolf II)寻找奇迹,鲁道夫二世是马克西米利安的儿子,他热爱艺术,尽管并不总是像1600年凯文休勒的信件中提到的那样。据凯文休勒说,葡萄牙驻印度的总督马蒂亚斯·德阿尔布开克(Matias de Albuquerque)曾给马克西米利安二世的遗孀送去一大块东方的牛黄。凯文休勒说那是他见过的最棒的标本,因此他敦促鲁道夫的母亲把礼物传给了她的儿子。其实这并没必要,因为鲁道夫已经从南美和亚洲反刍动物那里得到了十个令人满意的化石标本,这些反刍动物被认为具有神奇和药用的特性。他挖空了一块牛黄,从而变成一个又大又漂亮的容器,一个带盖的杯子(图2)。另外七个物品被制成了同样容器:由异国的犀牛角(图3)、印度坚果(椰子)和大塞舌尔坚果(Seychelles nut)等材料。尽管这些作品是用金银精心制作的,但它们身上的外来材料被认为更加珍贵。查尔斯三世大公( Archduke Charles III)继承了塞舌尔鲁道夫的大坚果容器作为对其遗产清单的补充。据估计,一块牛黄(Bezoars )的价值是等量银的三十四倍;犀牛角的价值是四十二比一。因此,牛黄和犀牛角( rhinoceros )不仅得用黄金支付,而且它们的价值比黄金高出两倍半到三倍。然而正是它们的货币价值才使得这些物品如此受欢迎。我们从这些事物和它们在整体分类中获得知识的诱惑比货币价值要大得多。这种知识在某种程度上是具有特权的,给予者的物品独一无二,非同寻常。图4 《科学与阿里斯》(The Sciences and the Aris ,局部),约1650年,木板油画,89.9 x 117厘米;阿德里安·范·斯泰尔贝姆特(Adriaen van Stalbemt ,1580-1662),马德里普拉多国家博物馆,1405年(Museo Nacional del Prado, Madrid )奇珍异宝通常是为艺术收藏而生,由于新的学术成就,其百科全书性质在过去的三十年里变得更清晰。它们被创造出来是为了尽可能完整地描绘可见世界。从理论上看来,这些收藏品包括所有自然产物的标本,以及人类技能和创造力的案例,“通过频繁的观察和处理,人们可以迅速、轻松、自信地获得对事物的独特知识和值得称赞的理解。”人们通过与世界上无数物体的视觉和触觉接触,可能比学习书面文字更容易获得新知识(图4)。图5 杯子,制作于约1570-1575年间,克莱门特·基克林格制作(Clement Kicklinger,活跃于1561年-1617年); 鸵鸟蛋,珊瑚,镀金银,油漆,56.8厘米; 维也纳艺术收藏历史博物馆(Kunsthistorisches Museum, Vienna)艺术收藏馆中具有异国风情的奇观是在一种“原始”的状态下被发现,之后被融入到艺术作品中,后者几乎总是解释性的,在本质上是说教性的。物体的艺术加工或转化暗示了工匠对它的理解,并暗示了它的起源、物质属性和在世界秩序中的地位。一个鸵鸟蛋可能会变成一个饮水的碗,在这个碗里,鸟被沼地牵着链子,嘴里叼着铁蹄,如此表明这些鸵鸟蛋来自非洲,它们活力十足,并有助于恢复其原本特征(图5)。另外,一个脆弱的支架支撑着珊瑚枝,是为了突出珊瑚的神奇的药用特性,因为人们认为它可以治愈疾病,抵御雷击、中毒等各种危险。这件作品并不具有实用性,圣杯只是一种象征,因为珊瑚只有在溶解在液体中并口服时,其药用性才被激活。左:图6 安东·施温伯格(Anton Schweinberger 约1550-1603年)和尼古拉斯·普法夫( Nikolaus Pfaff约1556-1603年),塞舌尔坚果壶,1602年,塞舌尔坚果(Lodoca seclellarun),镀金银,高15.5英寸,38.5厘米;维也纳艺术收藏历史博物馆(Kunstkammer, Kunsthistorisches Museum,Vienna)右:图7 行星间隔的多面体模型,摘自约翰内斯·开普勒的《神秘宇宙学》第三章(Mysterium cosmographicum,1596年)哈佛大学霍顿图书馆(Houghton Library, Harvard University)塞舌尔坚果的底座总是呈现出相似的图像,这并非巧合。这些来自16世纪和17世纪的奇珍异宝中,只有不到10件是今天所知的,并且在每一件作品中,金匠都试图“解释”作品,并将其与水元素联系在一起。直到18世纪,法国人在塞舌尔发现了棕榈果,人们认为它巨大的种子是生长在海里的。因此,鲁道夫二世的艺术收藏馆目录中列出了一种被称为“从海中钻出的海坚果”的“马列迪瓦椰子(cocco de malediva)”,鲁道夫拥有五种塞舌尔山坚果和一些松散的坚果。最精彩的例子是,他让安东·施温伯格(Anton Schweinberger)和尼古拉斯·普法夫(Nikolaus Pfaff)设计了一个水壶,作为水的胜利和海王星的纪念碑(图6),它矗立在一个未完成状的盆地中央。从图像学来说,也许最具信息量和复杂性的例子是一个喷口为贝壳状的容器,表明其代表了海洋起源。盖子上的装饰物也表明了含有牛黄;库存档案将一种长鬃山羊角描述为“牛黄动物的小角”。显然,设计者是知道牛黄的来源的,并在容器的设计中适当的暗示了这一点。另一个母羊造型的盆子也提供了类似的见解,这个藏品上面的情色元素提醒了人们食贝类的后果。在古人的思想和神话中,软体动物被认为与爱神阿芙罗狄蒂一样,都是从海里的浪涛中生长出来的。1563年,康拉德·盖斯纳(Conrad Gessner )[8]断言,食用软体动物的肉会引发性欲。像这样的作品实际上是图像知识,通过与材料的接触而获得,在艺术家对材料的重新阐释中得以更清楚的表达。维尔滕贝格(Wüirttemberg)的弗雷德里克公爵(Duke Frederick )的艺术收藏馆制作的“克里登茨比彻Credentzbecher”反映了同样的意图:他在杯子上的设计说明了行星路径理论,与约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)的愿望一样。开普勒相信行星之间的间隔是由柏拉图式的形式决定的,它们以特定的、有规律的顺序相互嵌套,他试图在一块金雕作品中将这种理论可视化(图7)。不幸的是,这项工作未能执行,因此它的目的是只是传达知识,并作为科学证明和信念的工具。维也纳艺术史博物馆、艺术收藏馆和皇家珍宝馆的策展人策展人、艺术家。中央美术学院设计学院展览策划与视觉传播方向博士在读,麻省理工学院访问博士生。博士研究方向为技术史作为策展方法。本科、硕士研究方向为时装设计。中国服装设计师协会会员 ,时装艺术国际同盟主任委员,主要从事与技术相关的艺术展览策划,研究技术史视野下的艺术、工艺与科学的互生关系,用技术史的发展脉络建立传统技术与现代技术的桥梁。[1] 马克西米利安二世(Maximilian II,1527年7月31日-1576年10月12日),哈布斯堡王朝的神圣罗马帝国皇帝(1564年至1576年在位)。[2] 尼古拉·哥白尼(波兰语:Mikołaj Kopernik,1473年—1543年),文艺复兴时期的波兰天文学家、数学家、教会法博士。他提出的日心说,改变了人类对自然对自身的看法。从而引发了哥白尼革命( Copernicus revolution),康德设想了批判哲学的哥白尼革命,他在《纯粹理性批判》第2版序言中把哥白尼的批判方法看成是向自然提出问题,要求自然答复,就像哥白尼体系把托勒密体系中的太阳围绕地球转改成地球绕日旋转。[3] 塞缪尔·奎奇贝格( Samuel Quiccheberg),慕尼黑巴伐利亚公爵的艺术顾问,1565年用拉丁文出版了一本关于如何管理藏品的书,这本书成为贵族们管理藏品的指南,也成为V&A新的策展视角。[4] 多毛症(hypertrichosis)被医学界认为是一种返祖现象,患者一般在出生后不久全身就长满了乌黑而坚硬的毛,但身体其他状况与常人无异,智力发育也正常,经常被称为“毛孩”,是一组极其罕见的基因紊乱疾病,中世纪以来,仅有50个有关这种病例的记载。法国国王亨利二世的宫廷中曾出现过这样的狼人。亨利国王对人类天生的怪貌和奇异变化具有高度的兴趣,1547年一个看起来好像半人半兽的10岁男童被当作礼物送给亨利国王。[5] 超新星(supernova) ,人类最早的观测超新星纪录是中国天文学家于公元185年看见的SN 185。人们观测次数最多的超新星是SN 1054,它形成了蟹状星云。继第谷·布拉赫的仙女座SN 1572之后,约翰开普勒在超新星SN 1604达到亮度峰值的1604年10月17日观测到它,并且在此期间一直估计它的亮度,直到第二年亮度暗淡到裸眼看不见才停止。超新星SN 1572和SN 1604是目前为止以裸眼观测到的最后两颗银河系内的超新星。[6] 在古罗马哲学家的卢克莱修的《物性论》中,自然是具有神性的“世界机器”(Weltmaschine),这种说法也来自古希腊的“机械”含义。[7]《白色国王》(德文:Der WeissKönig,英文翻译:White King)是马克西米利安一世(1459-1519)皇帝委托出版的三本书之一。这本书记载了马克西米利安的一生,并将他的宫廷描绘成一个理想的骑士社会。[8]康拉德·盖斯纳(英文:Conrad Gessner ,拉丁文:Conradus Gesnerus 1516-1565)瑞士医师、博物学家和语言学家。他在49岁死于瘟疫时,编纂了关于目录学(Bibliotheca universalis 1545-1549)和动物学(Historia animalium 1551-1558),并撰写了一部植物学著作。他被历史学家称为现代科学目录学、动植物学之父,并且是第一个描述欧洲动植物种类的人。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享