{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

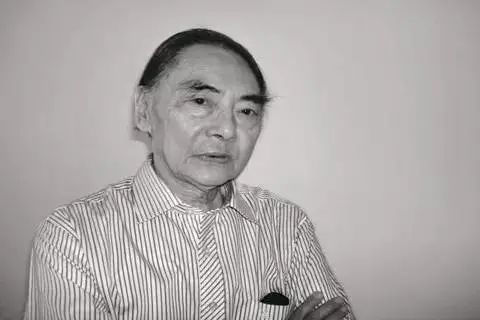

叶秀山(1935-2016),著名哲学家、美学家,中国社会科学院首届学部委员,哲学研究所研究员,中国社会科学院研究生院教授、博士生导师,清华大学特聘教授。主要著作《前苏格拉底哲学研究》(1982)、《苏格拉底及其哲学思想研究》(1986)、《思•史•诗:现象学和存在哲学研究》(1986)、《无尽的学与思》(1995)、《中西智慧的贯通》(2002)、《哲学作为创造性的智慧》(2003)、《学与思的轮回》(2009)、《启蒙与自由》(2013)等。

书法美学告诉我们什么?

文|叶秀山

先来说说美学的情形。“美学”这门学科一般都认为是近代十八世纪德国一位叫鲍姆加登的哲学家建立起来的,也就是说,“美学”首先是“哲学”的一个部分。那个时候的哲学都讲究“体系”,要把对整个世界(包括宇宙、人生、自然、社会)的看法(世界观)统统囊括在内,“美学”在这个大体系内占一席之地,譬如,在鲍姆加登所属的那个学派里,“美学”是比起“理性知识”来说稍为低级一点,稍为模糊一点的知识,而“美学”这个字的本来意思,也就是指“感觉”、“感性”而言。所以,我们首先就有一个印象,“美学”本是“哲学”的一个分支。

但是,“美学”还有更为广泛的意思,它首先又是与“艺术”分不开的。“艺术”是人类很早就有的一种原始性的(或叫本源性的)活动,对这种活动作理论上的思考和研究又是“美学”的重要的核心部分,所以“美学”又与“艺术学”有密切的关系。如果从这个意义来说,那末西方的美学则又是很远古的事了。

我们知道,欧洲的文明起于古代的希腊,公元前五世纪左右希腊诸邦,特别是雅典这个城邦已是繁荣昌盛的黄金时代。当时希腊的艺术,无论建筑、雕塑、绘画、戏剧等都达到了历史的高峰。艺术的理论问题也随之被有聪明才智的人(所谓“智者”)注意起来,成为当时“学术讨论”(柏拉图的对话)的内容,后来亚里士多德作了“总结”,但可惜他这方面的书失散了,他的《诗学》只留下了论悲剧的部分。亚里士多德这本书当然可以作“美学”观,所以《诗学》又常被认为是“美学”的开创性著作;只是当时绝无“美学”这门学问,连这个词也只是在日常语言的“感觉”意义上来使用,并没有学术性的含义。

无论如何,“美学”在欧洲是近代发展起来的一门学问,最初是“哲学”的一个分支,这一点是可以明确的。

正因为“美学”作为一门学科发展得比较晚一点,所以它本身还是不很成熟的,就连它到底研究些什么问题、它的“对象”是什么也还是不很清楚的,学者们常常为这个问题产生争论。毫无疑问,“美学”应该研究“美”;同样毫无疑问的是“美学”必须研究“艺术”,但“美”和“艺术”却又不是完全等同的概念,何况“什么是美”、“什么是艺术”本身又是一些说不清的问题。

现代大部分美学家都有一个共同的认识:“美”并不是事物的自然的属性,并不能在事物中加进一点“美”去,事物就变“美”了,像加一点“盐”就变咸了那样。所以对于“美”也不能下一个定义,学了这个“定义”就一劳永逸地知道什么是美了。“什么是美?”这个问题是要你永远追问下去,永远思考下去,而不可能有现成的答案的。这个问题有点像“什么是生活的意义”这类的“价值”问题,也不太能有像自然科学那样的确定的答案。所以“什么是美”和“什么是桌子”这两个问题是很不相同的。

“什么是艺术”也一样没有现成的答案。我们要研究的“书法”艺术,也难以给它确定的界说。譬如我现在写在稿纸上的字,就不堪言“书法”,但潘天寿先生在“文革”期间被罚抄的“大字报”就曾被人偷偷揭下珍藏起来;然而“好”、“坏”难道是“定义”的标准?做得“不好”的“桌子”,同样还是“桌子”。所以,就连“什么是书法”也不容易下一个确切的“定义”。或许,“艺术”也和“美”一样,根本不是下“定义”的问题。

以上这些话,无非想说明:“美学”不告诉人“什么是美”,“什么是艺术”,“什么是书法”,或者说,“美学”不是“艺术几何学”、“美的数学”,不给公式,不下定义。

学了几何学、数学的公式、定理,就会做几何、数学的题,会计算,会解题,“美学”给不出“美”和“艺术”的公式和定理,所以学了“美学”照样做不出“美的作品”,做不出“艺术品”来;学了“书法美学”照样写不出好字来,“书法美学”不保证出“书法家”,但“数学”却与“数学家”不可分。

“书法”作为一门艺术,有相当的“技术性”,因为“艺术”与“技术”本不可分,在一些外文里可以是一个字。“技术性”就个人的掌握来说,需要一定的锻炼,以达到熟练的地步。所以,一般说来,就连文学这样注重“思想性”,但也讲究“铸词练句”,要有一定的“写作技巧”。别人可以“教”你艺术创作或写作方面的“原理”,但掌握技术和技巧,却是别人代替不了的,是你自己的事。“书法美学”不“教”你如何写字,主要不讲“如何执笔”、“如何布局”、“如何临帖”等技术性方面的问题,更不能代替你自己“练字”;不是说这些问题不重要,而是说“书法美学”不能越俎代庖。

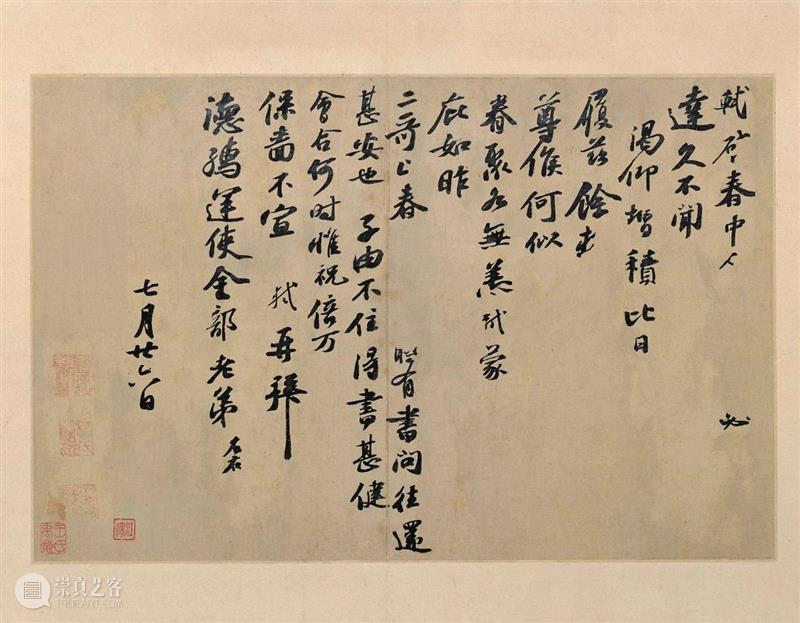

“书法美学”也不能代替你自己去欣赏书法作品来提高自己的鉴赏力。我们前面说过,“书法美学”既不给“美”下定义,也不给“书法”下定义,我们只告诉你:关于“什么是美”、“什么是书法”的“知识”,是一种“直接性”的“知识”。“要知道梨子的滋味只有亲口尝一下”,要知道“什么是书法”,只有亲自去“看”作品。一切的艺术理论、美学理论都不能代替你亲自去“欣赏”艺术作品。尽管我在这本书里告诉你王羲之的字如何如何好,说得天花乱坠、头头是道,但你要真的“知道”王羲之的字如何好法,还得亲自去“看”它,“看”一次还不行,还得反复看、经常看才能体会出它的好处来。

你要当作家必须去“写”,你要当画家必须去“画”,你要当演员必须去“演”,你要当鉴赏家必须去“鉴赏”。

看来,所谓“美学”、“理论”似乎一点用也没有了?倒也不尽然。俗话说:“外行看热闹,内行看门道。”我们不是生活在孤立的世界上,“我”在“看”作品,“别人”也在“看”作品,“看”的经验可以交流,“创作”(做)的经验也可以交流,“理论”就不局限于“我”一个人的经验,而是把“别人”的经验也融汇进去,来互相交流,经验多了,就由“外行”变成了“内行”,所以欣赏也有“内行”与“外行”之别。美国当代有一个叫科普兰的大音乐家写了一本很受欢迎的小书叫《怎样欣赏音乐》,书中一方面指出直接欣赏音乐作品之不可替代性,同时也告诉人们如何从“外行的欣赏”变为“内行的欣赏”,向读者介绍了音乐的基本常识。由于他本人就是大音乐家,所以他的介绍有相当高的水平,这是这本书受欢迎的原因。

“美学”的学习当然有助于欣赏能力之提高,但它与上述从艺术内部来提高欣赏能力的途径又有所不同,“美学”是在一个更为广阔的范围里来提高人们的欣赏能力,从这个角度来说,我们可以把“美学告诉我们什么”这个问题,简单地作出如下的回答:

“美学”告诉我们如何“理解”“艺术”;“书法美学”告诉我们如何“理解”“书法艺术”。

“理解”比直接的“欣赏”更进了一步,它是属于“理论”的范畴。

“字”是“人”写的,“书法艺术”是“人”创造的。“人”是完整的,但又是复杂的。我们生来并不是光在“写字”,我们还做别的许许多多的事,但写字的和做别的许多事的又可以是“一个人”。不仅如此,“我写字”、“我做事”,“别人”也在“写字”、“做事”,于是就有许多的“人”“事”关系。有“我”、“你”、“他”的关系,有“做写字这件事”与“做别的事”之间的关系。所以“书法艺术”是独立的艺术,但又不是孤立的艺术,它是在各种关系之中独立出来的,我们要“懂得”(理解)书法艺术,就离不开“懂得”(理解)与书法有关的各种关系,这样我们的“懂得”、我们的“理解”才能深入、透彻。

“理解”、“懂得”什么?“理解”、“懂得”事物的“意义”。我们已经说过,“艺术”、“书法”似乎下不出一个“定义”来让人一学就“懂”,用我们美学的行话来说,“艺术”、“书法”本身不能光从“概念”上去把握,不能像平常所说的“人、手、足、刀、尺”那样去“把握”住它们是什么“东西”。“艺术”、“书法”要你去“体会”它的“意义”。

什么是“书法艺术”的“意义”?“书法艺术”的“意义”当然不是“字”的“意思”(字义),而是一种艺术的“内容”,有些美学家把它叫做“意蕴”,以区别于可以用公式、概念表达出来的“意思”。严格来说,任何艺术的“意蕴”都是“只可意会,不可言传”的,就连文学作品,读一篇“作品介绍”也是不能代替对“原作”的阅读的。因此,按照当代西方一位大哲学家的意思,既然这些内容“说不清”、“说不得”,那末就请你“闭嘴”。

当然,我们这些研究哲学、研究美学的人并没有听他的话,而是不断地在“说”包括书法艺术在内的各艺术品的“意蕴”,而并不因为“说不清”就不去“说”。“清”不“清”的问题是相对的,许多的科学性概念也并不那样“清楚”,更不是一句话或几句话、一堆话能“说清楚”的。我们也可以这样看问题:

正因为艺术的“意蕴”不是一两句话、一大堆话能“说清楚”的,所以我们要不断地“说”,翻来覆去地“说”,这就是“讨论”。艺术的“意蕴”永远在“讨论”之中。

美学就是告诉我们如何去“讨论”艺术的“意蕴”,书法美学就是告诉我们如何去“讨论”书法的“意蕴”。真理愈辩愈明,“美”也是愈辩愈明,但这个“明”并不是自然科学或逻辑上“定义”的“明确性”,而是“理解”的“透彻性”。

既然谈到“理解”,就有分析和综合两个方面。我们在欣赏具体艺术作品时,常常是综合性的,是完整地体验一个作品。一幅精美的字,可以把人们完全吸引住,甚至来不及注意书家是谁,我们面对的就是“作品”;但如果我们对“作品”作美学的、理论的研究,就需要“分析”。我们总是要问一下书家是谁,书家的大体的身世当然也在考虑之列,于是这张作品的时代背景,创造时的具体环境,作品本身的用笔、结构、布局以及纸墨笔的发挥等等,都会在考虑之列。于是,美学家对一个作品的研究和理解常常可以有两个侧重的方面:

一个是侧重于心理方面,叫做审美(或创作)心理学(艺术心理学),一个是侧重于社会方面,叫做审美(或创作)社会学(艺术社会学),这是目前美学研究的两个大的方面。

心理学和社会学是两门具体的科学,它们在西方近代以来有很大发展,它们的研究成果被运用到美学中来,对我们理解美和艺术,有很大的影响。这种影响是双方面的、交叉式的。艺术学和心理学、社会学相互提问题,相互讨论,加深各自的理解。

艺术心理学吸收各心理学派的成果,研究艺术创作、艺术欣赏的心理过程,对艺术活动过程中思想、感觉、情绪等关系作科学的研究,包括一些实验性的试验,对于完善艺术(创作和欣赏)过程很有帮助。实验心理学派对剧场的设计、声音、色彩、心理效果的研究,不仅为西方艺术家们所重视,而且也为美学家所重视。随着这个心理学派的发展,美学也逐渐摆脱了早年经验主义者对“美感”的描述性的朦胧观念,而走向了实证科学的道路。

目前对理解艺术心理现象影响比较大的可能要数“完型心理学”(又按音译“格式塔心理学”)和“精神分析学”(或译“心理分析学”)这两大派。

“完型心理学”重点在研究“知觉”的性质,在这方面这派的心理学有两条信念:一是整体先于部分,一是整体大于部分之总和。这第一条信念在心理学中是有开创性的,因为按过去经验心理学的说法,“感觉元素”是最为基本的,而“知觉”是“感觉元素”结构起来以后的事。完型心理学指出,人对世界事物的知觉是最基本的,它是整体性的,譬如“桌子”的知觉,本是完整的,人“看”到的不仅是感觉给予的刺激,而是一张完整的“桌子”,只是后来经过科学的分析,桌子的“颜色”、“形状”等“感觉元素”才被厘析出来。我们看到,这个主张,不仅对艺术,而且对哲学(知识论)也有很大的影响。这个观念对理解艺术的重要性表现在:在感性知觉领域中也有了总体性把握的可能性,而这种综合性、总体性的态度是我们在进行艺术欣赏时的一个基本的体验。我们在欣赏书法艺术时就能体会到这种总体的直接性,而不是先有线条、黑白等“感觉元素”然后再综合起来的。

“整体大于部分之总和”这个观念也是非常重要的一种现代的观念。上面说过,普通的实证科学的方法是“先分后合”,把事物分成各种基本的元素,然后再使它们“复原”,以此来形成事物的“概念”。但是,就连这些科学家本身也意识到,这样先分割开来,然后“复原”的办法事实上是“复”不了“原”的。譬如最简单的经验对象“桌子”,无论我们用“圆形”、“四只脚”、“木制”、“能放物”……各种被“分析”出来的“概念”拼起来,也决不等于对“桌子”的完整的知觉形象。所以完型心理学说,“桌子”作为一个整体的知觉要多于、大于“桌子”所提供的诸“感觉元素”的总和。这一点对我们理解艺术的重要意义是不言而喻的。研究文学的人常说,“形象大于思想”,就是说文学作品中的形象,文学作品的“内容”要大于“概念”、“判断”、“推理”说出来的“思想”。譬如曹雪芹的《红楼梦》作为文学作品的内容决不是“反映了社会本质”这句话所能概括得了的。同样,董其昌的字也不是“俊逸”或“潇洒”这类的概念所能说清楚的,更不是能用“董字细长”、“笔涩多飞白”、“布白宽松”这类“感觉元素”所能“综合”得了的。艺术的总体性的知觉直接与艺术作品的“意蕴”相会,对于“诸感受之总和”来说,它是一种新的东西,不是这个“总和”所能涵盖得了的。这个观念对于哲学的影响表现在哲学传统中“理念”说有了一种心理学上的根据,而这种“理念”作为一个世界,就是我们生活的世界,就是活生生的活的世界,而既不是单纯的感觉的世界(物质的世界),也不是抽象的概念式的世界,这一点,也正是当前所谓“现象学”、“解释学”的基本立足点。

另一派对艺术理解影响较大的心理学是“精神分析学”。这一派心理学认为人的意识有两个部分:自觉的和不自觉的。前者是我们日常生活的正常的意识状态,后者则是因种种原因被压抑住了的意识,它会在某些条件下(如梦、白日梦、艺术活动等)表现出来而不自觉。后一种意识如果过于强烈,则形成“精神”上的病态,治疗这种病要用一种“精神”宣导的办法把不明确、不自觉的意识明白清楚地表现出来,即“说”出来,则病就会霍然而愈。在西方,这派心理学的力量正在逐渐集聚、扩大,已经形成了一个叫做“心理医生”的专门行业,而它对文学艺术在理解上的影响之大,甚至早于它在学院心理学派(实验心理学派)中立定脚跟。这一派的心理学首先对西方美学上“模仿”和“表现”两大学说提出了自己的心理学的见解。艺术既是一种潜意识的流露,形式则必是“表现”无疑。

当然,“艺术家”与“心理病人”不同,他有“清醒”的一面,表面上他是正常的,他把自己的潜意识的生活与真实的、正常的生活拉开了距离,用一种特殊的、文化性的崇高的方式表现出来,但他所创作的作品却不是“理性的”逻辑的产物,而是以特殊方式把那种非理性的潜意识表现出来,而这些潜在的东西因种种原因为社会正常生活所不容而被压抑了下来,因此我们要理解一部作品的真义,就必须透过作品表面的理性的结构,深入到内在的、深层的意识中去,于是从“符号”、“象征”意义上来理解艺术作品就有了一种心理学上的根据。

当然,这一派学说的创始人把潜意识局限于“性”意识,虽然能解释一些现象,但不免以偏概全,已经被这派的继承人所纠正,对于“压抑”的理解也不完全限于社会正常的规范,人类抽象理性本身的不足,使一些深层的心理意识不能借助于概念推理的逻辑形式表现出来,而要寻求别的表现形式(艺术、宗教等),这就扩大了“精神分析”的范围。譬如我们以写字为艺术,不仅仅是要模仿什么,也是要表现什么,要把“字义”所不能完全表现的东西表现出来。就“书法”来说,可以理解为抽象概念的“字义”“压抑”了我们所要表现的“意蕴”,但与社会习俗、道德观念无关,更与“性”的意识无关,只是觉得“言之不足”,则“手之舞之,足之蹈之”;“言之不足”,则“写之、画之”,于“龙飞凤舞”的笔划中表现胸臆之“意蕴”,比起点划之“感觉”或“字义”之概念来说,的确是更为深层的东西。这派心理学“非理性之潜意识”的观念,对当今西方哲学也有很大的影响,所谓“存在主义”与这派心理学思想的共通之处是很明显的,萨特把他的哲学叫做“存在的心理(精神)分析”当然不是偶然的。“存在”是被长期、大量的理性文化“沉积”(所谓“积淀”)“压抑”住的“本源性状态”,这一派的哲学就是要把那些“积淀”、“渣滓”“排出去”(“括起来”、“揭示出来”),以使这种本源性的“存在”“明朗”起来。

我们知道,人类的活动不仅是个体的活动,而且是群体的活动,因此心理也不能仅限于个体,而且有群体对个体的影响,比如我们书写不仅为自己“看”、“读”,而且归根结蒂是要给“他人”“看”、“读”的。于是,“整体”的观念也进入了“心理学”的范围,精神分析法的中坚人物、弗洛伊德的学生容格力主不但个人有“潜意识”,而且群体也有“潜意识”,这种“群体的潜意识”表现在宗教、伦理、道德文章、民俗习惯等远祖的“原始意识”中,是人的意识中比“个人潜意识”更为深层的部分。这样,实际上,心理学的研究与社会学、人类学的研究就有了相当的联系。

艺术社会学在美学中占有重要的地位,它在西方也有一段很长的发展历史了。艺术社会学把人类艺术活动当作一种社会活动来研究,研究艺术的社会本质、社会功能以及与社会其他活动的关系。随着西方社会学本身日益成熟,艺术社会学也有很大的发展。这里特别应该指出的是,马克思主义的产生和发展,对于从社会角度研究艺术的本质带来了革命性的变化。在这方面,除了马克思主义经典作家们的著作外,早年普列汉诺夫的著作和现代卢卡契的著作,对艺术的社会本质作过深入的研究,有很大的贡献。由于“书写”和“文字”本身不可避免的社会功能,使得从社会角度理解“书法艺术”显得格外重要。我们将会看到,在探讨“书写”和“文字”的起源问题时,我们必定要借助社会学家和人类学家的研究成果,对原始民族的各种意识形态性的活动(巫术、神话、宗教仪式等)有一个基本的了解,才能更加清楚地认识“书法”作为一种“艺术的活动”是如何产生出来和发展起来的。

然而,无论心理学还是社会学,说到底,总是一门具体的经验科学,它们的基本方法还是分析式的,即把“人”作某一个方面(社会的或心理的)来着重考察,虽然并不否认各门科学之间的内在关系,但毕竟有点“先分后合”的味道,而唯有“哲学”才真正是从总体上、整体上来把握、理解“人”及其“生活的世界”,从方法上来说不落“先分后合”的窠臼。这就是为什么胡塞尔要大反“心理主义”,萨特要以“存在的精神分析”代替“经验的精神分析”,而马克思主义历史唯物主义更要批评资产阶级社会学在方法方面的原因之一。

这样,我们的美学中不但有艺术心理学,有艺术社会学,同时也有艺术哲学。

什么是哲学?这个问题同样是不能下通常意义下的定义的。哲学研究“至大无外”、“至小无内”,上穷碧落下黄泉,而又似乎天文地理、风土人情无所不包,所以我们只能对哲学作一番“描述”,作一点“讨论”。我们常听说,“哲学研究世界之本质”,这是很正确的说法。但这个“本质”可不像“桌椅板凳”那样可以从世界里指出来。当然,我们可以说,世界里也指不出“桌椅板凳”的“概念”来,就是打开我们的脑子也找不出哪一块地方是这种“概念”的存身之处。这就是当代一些哲学家所共同承认的:“概念”、“思想”并不“在”哪儿。但我们说,“桌椅板凳”这些“概念”与“世界本质”这个“概念”还是有不同的地方。这就是说,“桌椅板凳”这些“概念”在现实世界有它们的“对应物”,但“世界的本质”这个“概念”却没有。那末,“世界的本质”,是不是像“妖魔鬼怪”那样是人们“幻想”的产物呢?我想,除了早期一些头脑僵化的所谓分析哲学家外,大家都会否认这一点。“世界的本质”,是人类理性必然要追求的东西,而不是“幻想”出来的“无意义”的东西。哲学所思考的“世界的本质”是一种对世界的总体式的理解,所谓“本质”不是一个抽象的“概念”,而是具体的、活的“意义”。哲学要求“全面”地把握世界,这个“全面”意味着不把世界作为一个静观的对象,当然更不把它当作完全实用的物质性的交往来对待,而是把主体与客体统一起来思考。这就是哲学从近代开始所常说的主客体关系,主客体的“同一性”。“同一性”就是“总体性”、“全面性”,所以哲学从方法上来说不是分析性的,而是综合性的。从主客体的同一性来把握世界,于是有黑格尔的唯心主义辩证法(绝对精神),有现象学的“理念”,有存在主义的“存在”。认真说来,不是“主体性原则”,也不是“客体性原则”,而是“同一性的原则”,这才是哲学的真正的意义所在。那末,从主体与客体“同一性”的立场来理解艺术,而不是从“主体性”或“客体性”各自的分别原则来看艺术,会有什么样的启发,这就是艺术哲学要告诉我们的东西。

“美学”的情形大体上就是这些了。如果从“美学”包括了“艺术心理学”、“艺术社会学”和“艺术哲学”来说,“美学”就是一门交叉学科。心理学、社会学、哲学方面的研究都与美学有关,因此要了解美学,还必须有一点心理学、社会学和哲学的知识。

“美学”如此,“书法”的情形又如何?“书法”是我国历史最悠久的艺术部类之一,但对它的理论性的思考却发展得比较晚。这种情形,当然不限于“书法”,中国的古典艺术各部类都在不同的程度上有这种“理论”与“实际”不相适应的情况。一般来说,中国的“诗论”水平高一点,而“画论”、“文论”、“剧论”、“乐论”则远不及各自艺术实践中已达到之水平。“书论”的情形也好不了多少。

就广义的“书写”而言,中国的“书论”的精华在“文字学”和相应的“语音学”、“训诂学”,各领“形“、“声”、“义”一方;但能作“艺术”的理解观的,自“卫夫人笔阵图”以来,“书论”著作寥寥可数。“书论”在近代以来有很大的发展,包世臣、康有为对书法的见解,也与古代书论有很大的不同,但仍离“美学”尚远。

当然,我们不能抹煞历代书论的价值,尤其是其中不乏绝妙的好文章,如孙过庭的《书谱》等,代表了一个时代对书法艺术体会、理解的历史高峰,是不容忽视的。我们想要说的是:

中国传统学问有中国传统学问的特点,当中国的历史进入近、现代以后,中国的社会在变化,中国的学问也在变化,我们学问的传统要与世界的学问潮流结合起来,使自己得到发展和丰富。在这个意义下,我国的传统学问本身也成了研究、思考的问题,所以我们的“书法美学”不但包括对“书法艺术”本身的思考,也包括了对历代“书论”的思考,总起来说,是对“书法艺术”的“再思考”,即把前人对“书法艺术”已经思考过的问题,按我们自己的方式“再思考”一遍。这样,我们的“书法美学”就既是“自己的”,又是“有传授的”;既是“新的”,又是“传统的”;既是“现代的”,又是“历史的”。

所以,“书法美学”告诉我们如何理解书法艺术,但就连这个问题的答案也不是现成的。“书法美学”让你自己去“想”,自己去“体会”“书法艺术”的“意义”。那末,这样一说,似乎“书法美学”一点确定的东西也没有了?实际不是的,“书法美学”有确定的东西,“美学”有确定的东西需要学习,“书法”本身当然也有确定的东西需要学习,“书法美学”也有相当的专业性。

我们说过,心理学、社会学都是很实在的科学,艺术心理学和艺术社会学虽然还不很成熟,但也是需要学习的科学。“哲学”似乎无所不在,“专业性”不太强,但它是一门很古老的学问,有自己的浩如烟海的书籍,记录了前人的思想,我们要使自己的思想得到训练,除了与这些“思想家”对话之外,别无它法,而除了读他们的书以外,也没有别的办法和历史上的思想家对话,这些都是实实在在的事,要你踏踏实实地去做。书法本身也有许多“书论”,不读是不知道的。历史的“书籍”、“他人”的“学说”,都是现成的“事实”,是改变不了的,只有老老实实地一个字一个字去“读”它,才能知道它的内容;这些书籍、学说都是些“死东西”,要下“死功夫”去学,但我们却又不能把它们完全当作“死东西”来学,被那些“过去了”的传统思想或“他人”的思想牵着鼻子走,而是要用自己的“思想”来吸取那些“思想”,使“传统”和“他人”融会在自己的思想之中,使它们“活”起来。所以,“书法美学”告诉我们,我们对“书法艺术”的理解不是没有“根据”的,我们有历史的传统,有“他人”的“学说”,作为我们思考的依据,我们自己的思想、理解是有传授、有渊源、有来历的,不是闭眼瞎说;但是,我们的思想又是创造性的,因为我们是把别人想过的问题用自己的头脑再想一遍,“重新”整理一遍,是“重新”,而不是“依旧”,所以我们的书法美学又是强调创造性思想的。

“书法美学”告诉我们如何理解书法艺术,但却不给、也给不出什么条条框框,给不出一个(或一些)固定尺度去“衡量”书法艺术,“书法美学”不是“规范学”,好像“道德规范”那样教人“应该”“如何”去做人。“书法美学”永远是启发式的、引导式的,它所提供的“他人”已建立起来的确定性的东西,包括人类历史上一些最高超的智慧在内,在我们自己“理解”书法艺术时,都只是我们自己思考的“材料”和“依据”,而不是一成不变的“标准”或“准则”。“书法美学”不是“灌输式”的,而是“启发式”的学问。

本文摘自《叶秀山全集》第二卷,江苏人民出版社。

END

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享