摄影,作为21世纪的视觉法则:论坛系列III

“技术的幽灵”

日期:2021年1月24日19:00-20:30

嘉宾:胡昊、沈宸

主持人:何伊宁

何伊宁

大家好,我是“在群山、丘陵与湖泊之间”的策展人何伊宁,首先由我給大家介绍一下展览和讲座的背景。“在群山、丘陵与湖泊之间”由瑞士文化基金会上海办公室发起,以瑞士的地理环境作为隐喻,将从地理、神话、科技和日常相关等不同维度考察与这个国家社会、文化相关的摄影和相关媒介的作品,在展现一个融合和复杂的当代瑞士的同时,侧面考察瑞士当代图像创作的独特之处。

“在群山、丘陵与湖泊之间”北京展览期间邀请了摄影与视觉研究方向的学者、写作者和实践者共同就“摄影,作为21世纪的视觉法则”这一开放性的议题来讨论摄影在当下的不同面貌。闭幕线上论坛“技术的幽灵”作为北京展览的最后一站,也是本展览自开幕以来的第十场活动,重点关注摄影在媒介生态和技术哲学交汇之处扮演的角色,以及当下摄影艺术家们创作中所采用的技术性策略。

首先请沈宸就他的一个策展方案进行分享,这个方案也涉及到我们今天谈论的很多关于技术性在摄影实践中扮演的角色。沈宸是一位策展人,现就任于空白空间,曾担任三影堂摄影艺术中心的策展人,也是2017年集美·阿尔勒国际摄影季的提名人和策展人。本场讲座是关于“幻痛”的讨论,有请沈宸。

沈宸

谢谢伊宁。首先需要说明一下的是,我跟胡昊所讨论的技术背景主要还不是一个科技意义上的技术(technology),尽管在部分层面上会有所涉及;而是艺术家如何通过创作中具体的技术(technique)性策略和手段使作品主题得以有效传达。

今天我会就我2017年参加集美·阿尔勒摄影节的一个展览方案“幻痛诊所”作为案例来做分享。“幻痛”这个概念以及从这个概念出发策划的展览,其实是基于当时我观看一些摄影或者影像,以及阅读某些和历史相关的文本的时候产生的一种整体性身心感受。尽管照片自身包含着信息,但当我面对一张抽取自现实的历史照片时,常感到照片在信息传递的层面上是非常不明确的,是一种被抽离、被架空,与现实若即若离的这么一种状态,是一种意义游离而漂浮的存在。启示性是摄影图像的一种品质,但也因此依赖其他的信息作为一种上下文对其加以锚定,也极易被篡改和操弄。在阅读一些跟历史相关的文本的时候,同样也会产生这样一种印象,这种印象和感受当时在我脑海中唤起的一个概念即是“幻痛”。

Silas Weir Mitchell, 约1889年拍摄。

© Center for the History of Medicine, Harvard University

“幻痛”(phantom pain)这一概念是在1871年由美国的神经学医生塞拉斯·威尔·米切尔(Silas Weir Mitchell)正式提出的。在南北战争期间,米切尔在医院为一些士兵进行治疗的时候发现,很多士兵因为病痛或伤残而不得不截肢,比如被截掉了手或脚,但在跟医生聊天过程中,这些士兵提到他们似乎仍能感到消失的肢体甚至手指颤动的存在,仿佛这些被截掉的肢体还与其意识相连。米切尔在这里直接使用了“幻痛”这样一词来归纳和解释当时他所观察的这种现象。这种器官丧失而人仍感觉到其存在的状况,给予了病患的身体或者心理以刺痛感。下面是米切尔医生在他的医学观察和报告中记录下的相关的文本内容。

The Autobiography of a Quack : and the Case of George Dedlow (New York : Century, 1900)

© the Boston Medical Library

具体到“幻痛诊所”这个展览,如何面对和理解一种由于上下文的缺乏造成的图像与文本的悬置,以及更进一步地,由于时空的区隔乃至人为因素造成的我们与某些历史性对象的藕断丝连甚至隔绝的关系与状态,而艺术家又是如何通过重构新的语境来不断迫近、临显并理解他们的“幻痛”对象,是展览试图讨论的基本问题。

第一个介绍的作品是沈凌昊的《心中的景致,历史的剧场》。艺术家拍摄的是中国南方的两个空间——江南造船厂和蒋经国的旧居被拆毁的内部样貌。举例来说,江南造船厂是中国最早的造船厂之一,中国的第一个钢炉、第一门钢炮和战舰其实都是在这里生产的。在抗日战争时期它实际被日军所占领,战争结束后被中国政府收回。有意思的是这个场地在上海举办世博会的时候重新成为了日本馆的主展厅,但此后又就遭到了拆毁的处理。在这样的占领和被占领的过程中,所有这些曾经占据空间的人事物,最终都被排除和消失了。

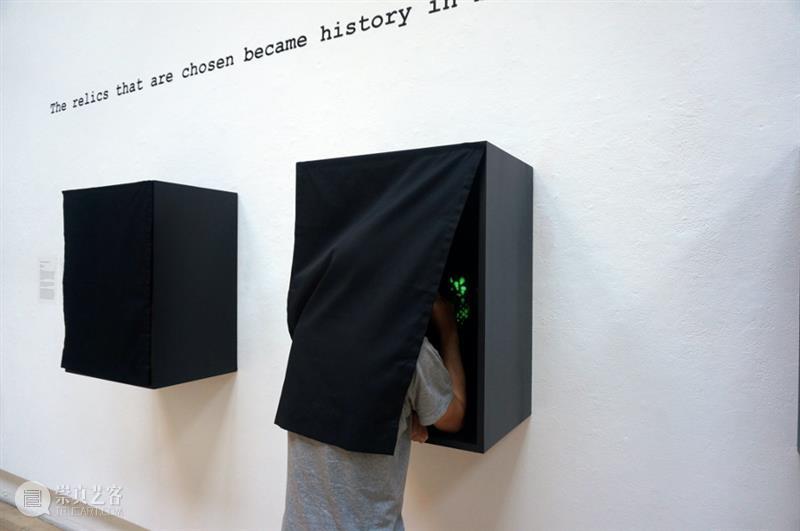

沈凌昊,《心中的景致-历史的剧场》,混合媒介装置,单件70cm × 90cm × 70cm,2015。

图片致谢艺术家

在具体的展陈中,艺术家为每一张照片设置了黑色的立方盒子,正面是黑色的布帘。观众想看到图像内容,首先要进入到这个黑色盒子当中。但在没有任何光照的情况下,我们是没有办法看到这张照片的。艺术家在这里运用了一项特别的技术手段,他使用了荧光材料制作照片,只有用紫外线灯的照射下,照片才会产生反应,显现出图像内容。当观众身处黑盒中,必须手持一个紫光手电筒来照射并观看这张照片。但这个材质的一个特性在于,即便观众用紫外线去照射照片,能够留给照片显影以及呈现的时间仍然是非常短暂的。图像只能在紫外线的照射下,部分地渐渐出现又缓慢消隐。另外,在照片的具体图像中,艺术家拍摄了空间因为窗格或拆毁的破洞被光照入的瞬间。我们想要看到这些从窗外照射来的光,就需要我们进入到场景中,用我们自己的光来照亮它,才能够看到这些重新被照亮、被唤醒的空间。另外基于作品的这种装置化的处理,理想情况下一次只能有一位观众进入到这个狭小的黑盒子空间中,这也提示出我们与历史空间的关系有时往往是很个体而私密的。

沈凌昊,《心中的景致-历史的剧场》,混合媒介装置,单件70cm × 90cm × 70cm,2015。

图片致谢艺术家

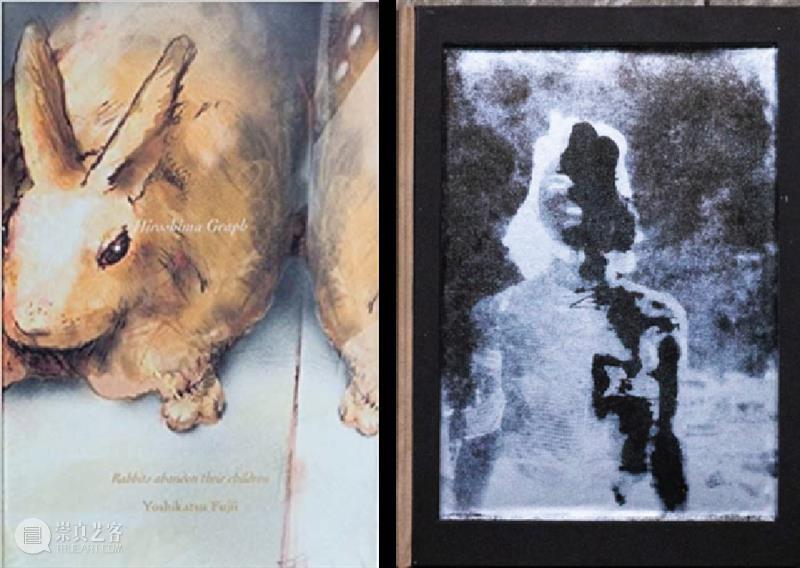

第二件作品是日本的艺术家藤井良雄(Yoshikatsu Fuji)以摄影书为主要呈现方式的的系列项目《广岛图表》(Hiroshima Graph)。作品分为上下两部,上半部分叫《弃子之兔》(Rabbits Abandon Their Children),下半部分叫《永恒之流》(Everlasting Flow)。整个项目包含了大量的艺术家拍摄照片,历史档案图像及文本。艺术家本人是广岛人,也是广岛核爆之后幸存家庭的第三代。作为一种传统,广岛人会在核爆纪念日当天举行祈祷和缅怀的活动。后来他搬去东京工作,发现对大都市中的非广岛人来说,对于核爆事件的感受和反思是非常稀薄的。基于此,他重新回到广岛,以上述项目思考关于广岛本身、原子弹爆炸和战争的事实对于广岛人、日本人以及更广义上的其他人到底产生了怎样的影响。

左:Rabbits Abandon Their Children

右:Everlasting Flow

作品的上半部分《弃子之兔》选取了广岛周边的一个叫做澳之岛的小岛作为考察对象,这个岛是日本人都不是那么熟悉的一个地方。小岛在二战后成为为美军制造毒气武器的场所。越战后因为岛上军工业被废弃,逐渐地成为了一处旅游观光地。尽管如此,岛上仍然遗留了大量的兵工时期的痕迹。与此同时,兔子也开始在这个岛上肆无忌惮地繁衍生息,并成为了澳之岛的象征。兔子作为神经敏感脆弱的动物,在怀孕和生产过程中,极易受到外部的惊吓刺激而抛弃自己的孩子。在这里,兔子既是岛上风景的显性存在,另一方面也是在项目的拍摄中成为现实语境和战时图像里人的精神状态的隐喻。

项目的下半部分名为《永恒之流》,暗指流经广岛的河流与人的生命状态,而下面我还会提到河流和作品中具体故事的关联。这部分的作品以广岛核爆和身处事件中心的幸存者,及整个广岛市经历的战争及遗存问题作为的考察、讨论对象。贯穿于作品的主人公之一是艺术家本人的祖母,一位在爆炸中幸运存活下来的女性。

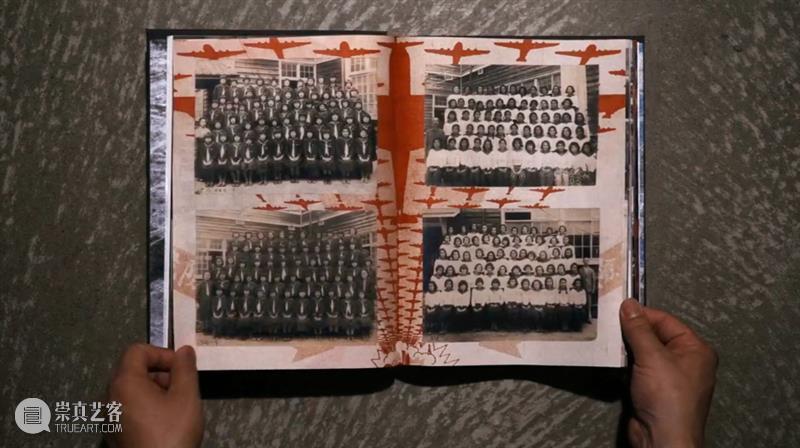

因为两本摄影书包含了大量的图像和文本内容,我下面将以其中两页,和大家分享一下艺术家如何通过一些图像的使用方式回应项目的主旨的。比如其中两页共四张照片是当时他祖母在女校读书时的毕业合影。在四张合影背后以一张跨页的战斗机飞行场景作为底图,图像上有着很具体的导弹炸弹的内容,而机群的飞行动态以及由此形塑的构图和透视不难让我们想到日本的军旗。5张图像以严谨的居中构图和轴对称的方式分布,体现出一种严肃的氛围。而集体照中鲜活而具体的的年轻女学生们,在背景图像的映衬下,产生了一种分崩离析的视觉感受。

Yoshikatsu Fujii,Everlasting Flow,共314页,自出版。

图片致谢艺术家

第二张照片是艺术家祖母年轻时候的一张肖像照,上面是这张照片具体展示时的样貌,下面是他在书中如何处理这些图像和地图之间关系的一个示例。在肖像照中,我们能看到一些非常明显的看似“过曝”至空白的部分。这一效果来源于艺术家用漂白剂对照片中受伤的祖母的身体不断进行擦除,试图让伤痕消失的过程。通过漂白和擦拭的动作,艺术家掩盖住了女人身上的伤痕,却也由此造成了肖像的破坏和图像信息的抹除;而这一渐变式的从白色到黄色再到红色的印记,如同相纸被火灼烧后的残留。在肖像照的背后是流经广岛市中心的一条河流,这里也是当时他的祖母在核爆受伤后停留了三天的地方。在这张黑白照片中,河流几乎是干涸的,水天无法分别,似乎整个世界都变成了模糊混沌的存在。在画册中,艺术家通过肖像照、风景照和核爆地图的排版策略,将战争中的个体及其身心理状态还原到了具体的时空环境当中。

Yoshikatsu Fujii,Everlasting Flow,共314页,自出版。

图片致谢艺术家

接下来介绍的作品来自Sheida Soleimani,她是一位伊朗裔美国女性艺术家。艺术家的父母当时是伊朗的革命人士,因为革命斗争的失败流亡到了美国。她的这组作品叫“To Oblivion”,关注的是伊朗本国由于伦理或政治原因遭到监禁或迫害的个体女性。作品中采用的肖像来源于调查记者提供的这些女性的身份证或者护照上的图片,或是当地的媒体上公开传播和宣传的女子被惩戒后的新闻照。这些新闻照在其原始的使用目的上,是为了使一般民众乃至青少年看到,以此达到训诫的目的。

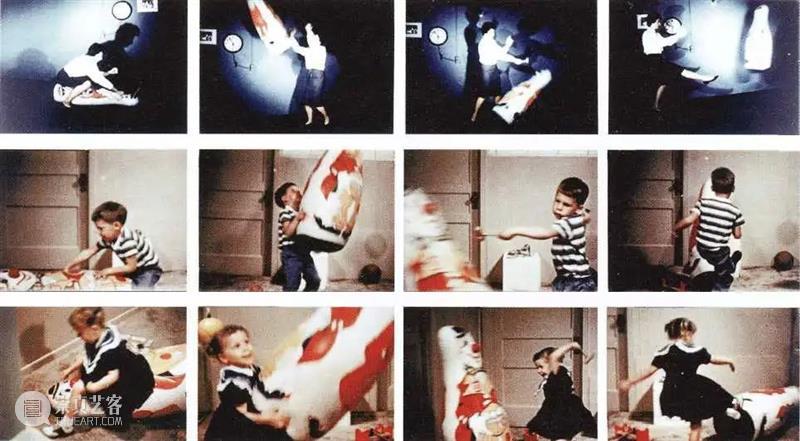

波波玩偶实验 ©Albert Bandura, Stanford University

在艺术家这组置景拍摄的作品中,我们看到了一些以上述肖像为面部的布娃娃物件。这里艺术家其实指涉了美国心理学家、社会学习理论的创始人阿尔波特·班杜拉(Albert Bandura)在60年代的一个实验,叫做“波波玩偶实验”。在实验中, 班杜拉制作了形似不倒翁一般的玩偶,并找来孩子,以分组的方式让他们观看成年人对待玩偶的不同举动,以此考察成年人对待玩偶的行为是否会对小孩产生影响。实验的结果证明,成人对玩偶的攻击行为会对孩童产生影响,造成他们模仿性的暴力行为,并会进一步内化为他们对待他人的模式。艺术家缝制了类似于波波玩偶式的女性受害者身体并采用了上述新闻肖像作为面部,并再次拍摄下来。由于玩偶是她自己手工缝制的,其形态并不完美甚至显得粗糙;加上原始图片的低像素,使得这些“波波玩偶”的面部显得更加斑驳。而恰恰是粗糙的布偶身体形态以及粗粝的面容,更能让我们去感觉到这些女性所受到的折磨或者惩罚是多么的残酷和严厉。

Sheida Soleimani,Raheleh,43.18 × 90.96cm,2016。

图片致谢艺术家

后面要介绍的是两件录像作品。其中一件是许哲瑜的《1970年11月11日》,我会主要放其中一些片段给大家看。作品的创作背景,来源于艺术家当时在翻看旧报纸时,发现的一则台中市某中山公园关于孙中山雕像落成典礼的简短报道。彼时台湾仍处于“戒严”时期,而今人读到这样一则新闻仍不免感历史如鬼魅般对当下的影响。影片中画面的组成部分其实是非常简单的,以公园实景图片作为基本环境素材,前景则是艺术家手绘的人群形象。尽管并不完全同步的行动暗示着个体的差别,但这些人群的样貌和身形如出一辙并做着形似的致意动作,展现出置身群体氛围下个体的相互模仿与动作传递。而背景中的静帧图像不断抖动,一方面形成了类 3D的视觉效果,使得二维的平面产生了空间感,另一方面也造成了短暂时间的自我重复。由于这一抖动,画面中的人物似乎被困顿在一个短暂而狭小的时空中,不得走出。

许哲瑜,《1970年11月11日》(静帧),单频道录像,8'01'',2012。

图片致谢艺术家

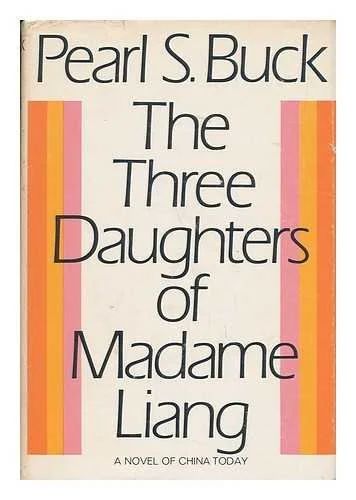

最后分享的是王拓的《奠飨赋》。艺术家长期以来对人同历史文献之间的关系十分感兴趣,在长期的调研中,美国作家赛珍珠进入到他的视野。对电影感兴趣的朋友可能知道由她的小说改编的《大地》《龙种》这两部电影。他在考察赛珍珠有关的材料时,发现了一本书叫《梁太太的三个女儿》(Three Daughters of Madame Liang),不同于赛珍珠的其他著作,该书没有中译本。

Three Daughters of Madame Liang,John Day Company出版,1969

赛珍珠跟中国的渊源很深,她的父亲是一位来中国的传教士,她早年在杭州和中国南方上学、活动,是一位对中国文化非常了解的外国女性作家。她在上世纪40年代回到了美国。《梁太太的三个女儿》这本书首次出版于1969年。书中的主人公梁太太,早年留学法国,和她的丈夫一起,是追随孙中山的数百名男女之一,其间结识了后来贵为新中国外交部长的张某和许多军政要员。但是由于只会生女孩儿,做了国民党地方大员的老公带着小老婆在解放时出走台湾,梁太太则留在上海做生意,把三个女儿送到美国去读书。她的大女儿和二女儿因为受到建设新中国的号召回到了国内。大女儿是一位植物学博士,尽管在北京的一所医院工作得不是很如意,但因为找到自己的真爱就留了下来。二女儿是一个学音乐的学生,她的新婚丈夫是一位研究核物理的博士,因为不太想用自己所学制造杀伤性武器,他先后被下放到农村和矿场进行改造,后来差点被饿死,二女儿因为受不了这样的生活环境,最后又偷渡去了香港。梁太太的第三个女儿是学习美术,只有她一个人留在了美国,嫁了一位知名的艺术家。

这本小说产生的时间点刚好处在中国的特殊时期,所以这本书并没有被翻译成中文、被介绍给中国的读者。王拓的《奠飨赋》正是以这本小说的内容及小说本身的遭遇为背景来进行的创作。对艺术家来说,我们和一些历史和文献之间这种没有办法接近的平行状态,促使他做了这样一件作品。整个影片中可以看到有两个角色,其中一个女人在房间中沉默地准备饭菜,另一个身穿唐装的女人则独自念着旁白。从影片的环境和两者不同的行为中,我们大致可以分辨两位女性角色的不同指向,做饭的女人指向的是梁太太的小女儿,旁白的角色其实就是梁太太本人。

王拓,《奠飨赋》(静帧),单频道录像,27’26”,2016。

图片致谢艺术家

影片中,“梁太太”所诉说的旁白是艺术家截取小说原著中的一段,由于小说没有中译本,艺术家直接使用了翻译软件把截取的选段翻译成了中文。所以我们在观看影片时,常会感到一些略显诡异、不太“正常”的言辞,不同于我们在一些顺畅文本中会对词语和语法的使用。此外,片中的两者尽管共处同一屋檐下,却从未同时出现在画面中,而在影片的结尾,桌上的蜡烛和食物也暗示的小女儿做的晚餐乃是一场祭奠,又仿佛是一次对至亲的招魂,然而桌前逐渐显现又消失的两人仍然无法相见,天人永隔。通过以上言辞错漏造成的疏离感,以及画面中的种种细节和处理,艺术家向我们展现了一种我们同不可触历史、文献间的暧昧关系。

以上就是我这次分享的一些内容,谢谢大家。后面等胡昊讲完我们再跟伊宁一起来探讨各自的一些想法和感受。

何伊宁

非常感谢沈宸的分享。这个展览和研究是沈宸为2017年集美·阿尔勒摄影节策划的“幻痛诊所”展览中的一部分,这个展览也是我本人特别喜欢的一个展览,尤其是在整个展览现场,每一个艺术家的作品都是能够通过,无论是档案还是作品本身,有一个很好的展示。

再次感谢沈宸从这些系列背后的图像出发,让我们重新思考摄影实践者是如何通过一些隐藏在图像背后的技术性策略来创作这些与不可见历史相关的作品,那么接下来我们邀请写作者、策展人胡昊,跟我们分享他近期的一些研究。

这次的分享聚焦历史和当代摄影的一些代表性案例,胡昊将从摄影史中作为技术性诞生的图像经典案例开始,再到档案的拍摄,最后到无人机视角这几个部分分享,试图探讨技术是如何将摄影的意义从图像拓展,只关于摄影的立体之网的新媒体时代的大语境下,技术究竟是解放摄影的重要因素还是其羁绊?接下来有请胡昊就他的研究进行分享。

胡昊

谢谢伊宁,大家晚上好。本次讲座的主题是“技术的幽灵”。我理解的“幽灵”,更多指的是一种隐藏在创作背后的技术性因素。在我接下来分享的具体案例中,创作者使用的技术工具不一定有多么前沿,我希望大家可以透过这些案例,看到“技术的幽灵”是如何改变我们理解摄影、理解观看的方式的。

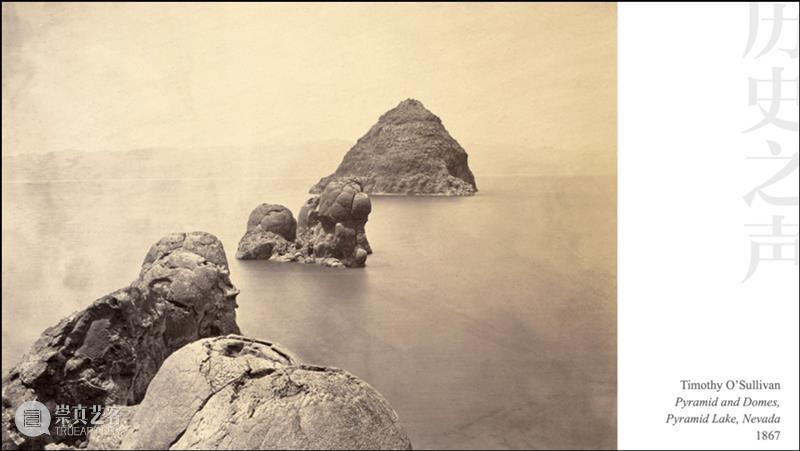

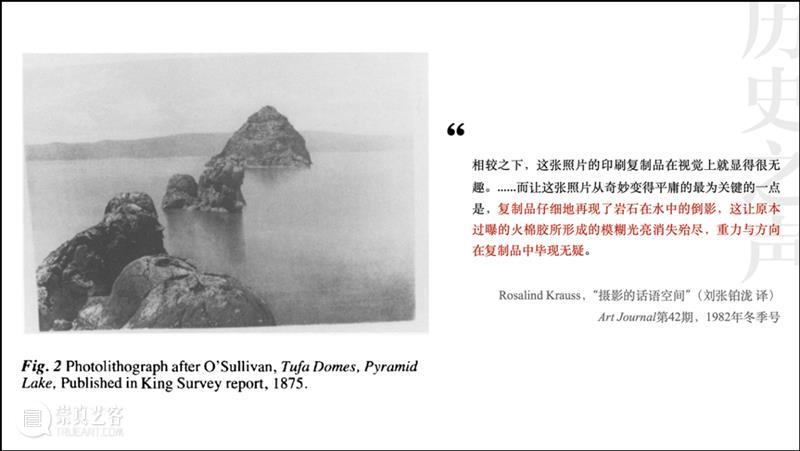

首先分享一幅来自美国摄影师蒂莫西·奥沙利文(Timothy O'Sullivan)的作品《金字塔和穹顶》。时值19世纪中期,全球范围内最主要的摄影成像技术蛋白工艺与稍晚的湿版火棉胶工艺,这两种技术工艺所需的曝光时间较长,成像后的底板上通常也会有较多“瑕疵”——如果仔细观察《金字塔和穹顶》,我们很容易发现照片的四个角隐隐泛出了雾感;在其他局部也有近似皴擦痕迹的细节闪现。

美国艺术批评家罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)在《摄影的话语空间》一文中提到,《金字塔和穹顶》包含了“对于清晰度近乎狂热的偏执,赋予了这些石块足以让人产生幻觉的丰富细节,这使得火山喷发的热力在岩石上留下的每一条裂痕,每一块颗粒都被记录在了照片之中。”在这里,克劳斯用相对文学化的方式描述了这张照片。与之对照的是,当她面对印刷在地质学书籍中的同一张照片的复制品时却说后者已经“从奇妙变得平庸”,因为“原本过曝的火棉胶所形成的模糊光亮消失殆尽,重力和方向在复制品中毕现无疑”。

从奇妙到平庸,这到底是怎么发生的?我认为,这很大程度上因为湿版火棉胶工艺所特有的物质属性的造就,比如克劳斯提到的“模糊光亮”或者被今天的发烧友称为“空气感”的东西。这类物质属性很难被同时代,即19世纪中后期的印刷技术复制,因而具有一定的独特性。我分享这个案例是想提示大家,一种技术可能会影响我们对摄影的理解,“摄影”(photography)并不等同于“摄影图像”(photographic image)。

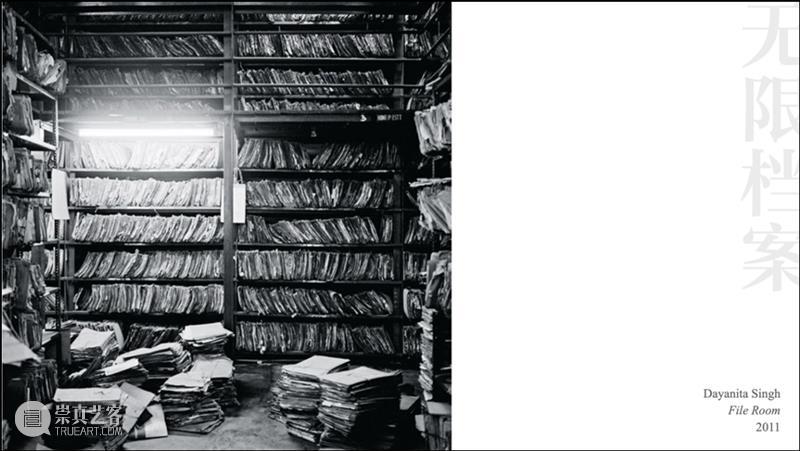

第二个案例和档案相关。大家首先看到的是印度裔的摄影师达安妮塔·辛格(Dayanita Singh)拍的“文件室”系列。照片中我们可以清晰地看到乱中有序的文献档案,但可能很少注意到黑白的强烈对比对图像中的书页表现起到的决定性作用。

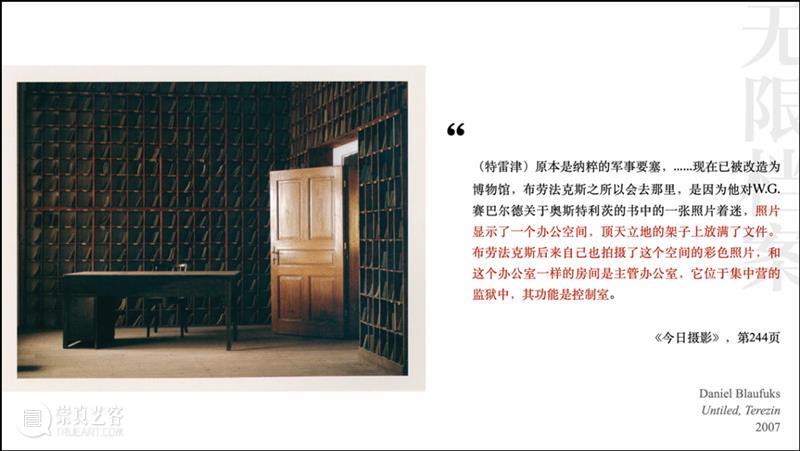

接下来这张照片来自丹尼尔·布劳法克斯(Daniel Blaufuks),他出版过一本艺术家书《特雷津》,这本书据说缘起于他之前看过的来自德国小说家温弗里德·赛巴尔德(W. G. Sebald)的《奥斯特里茨》。特雷津是当时纳粹德国的一个军事要塞,虽然不是集中营,但许多被送去集中营的人都曾途径此地,所以它同样是充满了恐怖和暴力的场所。我们现在看到的这张照片是特雷津的控制室,背景中齐整码放的文件可能就是几十年前能决定一个犯人生死的致命档案。布劳法克斯追随《奥斯特里茨》书中的影像到访了特雷津,并在相同的场景拍摄了这样一张照片。

和“文件室”系列相比,布氏的作品最直观的区别就是它们是彩色的。我们在他拍摄的照片中能看到原木色、棕调中的绿色,或者是一些靠近原木色但是稍稍发红的混合色。颜色本身能够引起人们的想象。如果单纯去看布劳法克斯的照片,我会首先感觉到一种怪异的平静,就像巴尔蒂斯某些环境肖像画的背景——自然光从左侧的一扇窗户打进来,使整个场景都处在温馨的空气之中。右侧的门敞开着,仿佛象征了出入的自由。然而,我刚才补充的背景资料却显示,这实际上是纳粹的恐怖指令发出的地方,而指令的发出基于的正是对档案的管理。

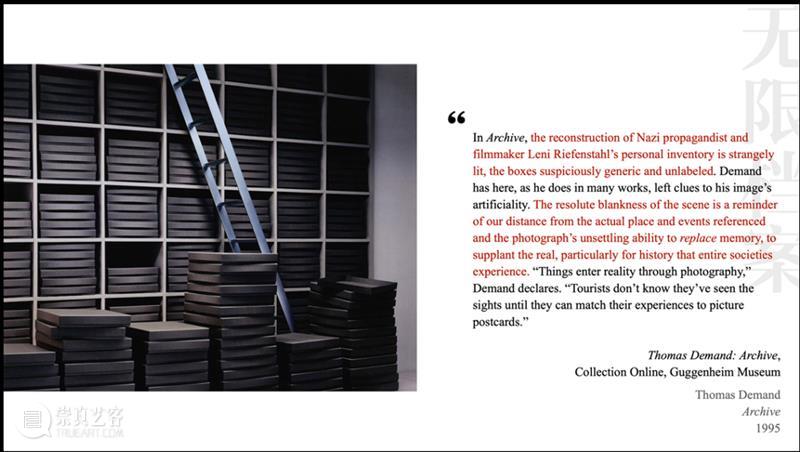

接下来我们看第三张作品,托马斯·迪曼德(Thomas Demand)的《档案》。迪曼德喜欢用纸模型摆出他想象或者他想模仿的实体空间,但由于这些虚拟的场所缺乏日常经验中的琐碎细节或纹理,所以他的作品总是有一种怪奇的超现实感。据迪曼德说,《档案》和著名的纳粹电影导演里芬斯塔尔(Leni Riefenstahl)相关联。和具体的、残暴的、充满纹理的历史相比,我们在《档案》中看到的是另外一番风景——干净的、细腻的(照片的原始素质所赋予,区别于辛格和布劳法克斯)、理想的、充满理性的。一如鲍曼在《现代性与大屠杀》中所分析的那样,从极端理性到极端非理性的逻辑必然透过特殊的技术与观念在这里彰显。

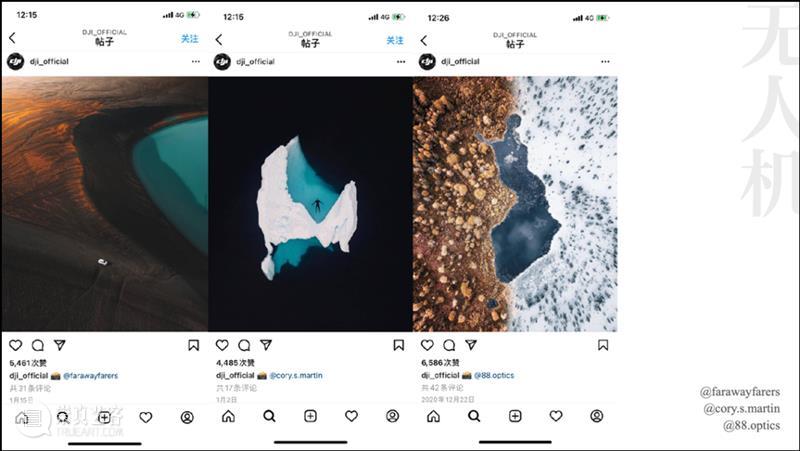

在我分享的最后,我想给大家讲一点最近自己对无人机技术的观察。

大疆的官方ins账号分享了许多无人机拍摄的照片,这些照片中的场景在之前是很难拍到的。和传统的包直升机“旅拍”相比,无人机的出现使得人们能够以一种更加平民化、更加经济的方式实现类似的拍摄。在今天,无人机摄影的爆炸性增长早已让无人机的视角成为当代人想当然的视觉经验。尽管我们还是会被这种风景中的崇高所打动,但是我们不会感到震惊。

这也让我想到了之前看过的一次无人机障碍竞速赛。在天空中有一条悬浮的跑道,无人机需要在参赛者的遥控之下绕过所有障碍物,然后以最短的时间抵达终点,当我们以无人机视角去观看这场比赛的时候,那种眩晕感是之前任何的拍摄技术都很难实现的,就像在4D电影院看电影一样。在无人机的镜头下,我们可以体验从特别高的位置迅速下沉,然后再快速上拉、漂移、拐弯的感觉是什么样的。这也让我想到动漫和电影中常用的CG技术,例如我们在《进击的巨人》中就能频繁看到视角类似的作战场景,其场面之热血、暴烈,其实早已成为这一神作的精神气质之一。随着无人机的逐渐普及,类似的效果变得越来越易得,也和人眼的经验越来越相像。而这些都是技术的幽灵的显现之时。

何伊宁

非常感谢胡昊的分享,将今天的议题上升到了摄影的技术性的诞生,一直到当下技术性图像的一些议题。我刚刚在想一个问题,我们在谈论技术跟摄影的时候,我们在讨论什么,包括沈宸也提到英文的主题是technology而不是technique。两位的嘉宾给我们带来一个思路,当我们在谈论摄影跟技术的时候,我们可以去从哪些方向进行探讨。

我从2018年策划了北京摄影双年展后,我个人非常关心的是当下摄影跟技术之间的关系。就我很浅显的观察,有两种关于创作的策略是让我特别感兴趣的,第一个是从摄影技术发展的逻辑出发,尝试用技术实践来突破摄影生产的外延与边界。这些作品很多是沿着摄影史的脉络推进,与摄影术形成对话,我觉得跟两位谈到的内容有一定重合性。第二种是艺术家用技术图像就当下媒介生态的一些问题进行反思和批判。比如算法、控制术在当下的跟我们日常生活的关系,这些创作可能更多关于机器视觉和技术图像,所以我们这次大的讨论方向可能更加关注的是这种摄影技术在实践中的一些应用。

但是我想提一个更切合当下的问题,随着人工智能成像技术的不断更新和发展,基于算法技术的影像是否给当下的摄影创作带来了一些挑战?比如有一些艺术家已经开始关注这种机器视角或者机器图像,像胡昊提到的无人机图像,这种基于新技术的创作对于其他从传统出发的艺术家带来了哪些挑战?

胡昊

人工智能带来的最大挑战是,作为创作者本身的“命”都被革掉了,摄影者有时已经不再是持照相机的人。其实对于拿相机这件事,以前有很多艺术家都有相关的实验,比如他们把它绑在腰上,有的人会选取一个特别低的视角。我之前也查到一个例子,有位艺术家叫迈克尔·沃尔夫(Michael Wolf),他很关注中国话题,比如说拍摄香港密集的城市建筑等。我感觉他似乎带来了一种风潮:沃尔夫借助谷歌的街景地图系统,从中截图出来影像。这些影像跟我刚才提到的摄影师改变拍摄视角相比有一个根本性的差异——按快门不是由艺术家本人完成的,影像是现成的,而艺术家此时变成了一个要去做选择的人。相应地,人工智能结束介入下的影像可能做得更加彻底,它对人的主体性清理得更多。

沈宸

胡昊今天这个角度提示了一个非常好的一件事情,如果说媒介即信息,我觉得任何一次技术的更新其实都带来了一次语言更新的可能,以及新的沟通和理解世界的方式。当一种新的技术或者一种新的“语言”到来的时候,我们总是会有一种恐惧感,但恰恰可能是这些新技术、新语言帮助我们破除掉了一些俗见与陈规,看到世界另一面的方式。刚才在分享中有一位我没有提到的俄罗斯的摄影师,他的项目是关于1941到1945年间列宁格勒发生的一些事情,当时在城市中普通人是不被允许拥有照相机的,因为在官方眼中,拍摄有关本地城市的照片,传播并使市民看到城市的图像是危险的行为,总结起来这样的策略就是,对摄影术的禁绝成为了治理术的一部分。

而回到今天的情形来看,技术革新产生的如此庞大数量的包括图像和文本在内的信息,充斥在了我们的生活中。其中矛盾在于,在有限的时间和无限扩充的信息的两相对照中,什么样的信息“应该”被我们看到?或者换句话说,对于创作者,包括艺术家、写作者策展人在内,哪些信息值得被筛选并呈现给观众也变得尤为重要。这可能也是其中一个挑战和需要注意的一个地方。

何伊宁

沿着你刚刚说的我又想到了游戏摄影,两三年前大家看到一些游戏摄影师对已有的游戏的一些截屏,从非常简单的肖像,或者说从场景的截屏到摄影实践者开始用CGI(Computer-generated imagery,计算机成像)创造完全虚拟的游戏图像,再到对一些特别复杂的社会问题的讨论,都通过这种自己生成CGI的方式来实践。其实这都是当这种新技术出现,一种新的语言出现之后,艺术家如何从开始尝试到慢慢更加系统性地应用这种语言的过程。所以我觉得你刚说的特别好,怎么样的作品被归纳到当代艺术,或者说归纳到摄影的领域内,其实是跟策展人跟整个学界是密切相关的。

观众提问

胡昊老师你如何看待在模拟到数码的进程中,摄影行为有什么不同和改变吗?或者像有些人说,摄影行为的独特瞬间被终结了(因为图像可以立即删除和重构)。

胡昊

这是一个很好的问题。我们今天处在一个信息过载的时代。艺术家拥有表达的能力和表达的平台,这让他的创作在一定程度上也是筛选着信息——我们没有看到的,艺术家帮我们看到了。

说回到刚才这个话题,摄影独特性的终结,我认为这个事情还是得辩证地来看。独特性是每位持照相机的人都乐意去探索的。苏珊·桑塔格曾经在《论摄影》中说过:“到今天为止,世界上已经没有哪个角落没有被照片记录了。”我觉得这句话反过来说就是,如果想要寻找独特性,就不是寻找题材、场景上的稀缺性,而是创作观念,以及由技术手段、观念、工作方法综合而成的结构性方法的独特性。从这个角度来看,创作者当然会面临更大的挑战,但是我们可以用很多方式回应挑战。假如我们可以更好地了解先进技术能做的事情,然后带着这些可能性重返现实世界并摁下快门,有可能就能看到一些以前没有注意到的细节。那个时候假如这张照片变成了一个输出的纸本,或者你在电脑面前分享给朋友们看的时候,你就可以让别人意识到那种在你的心目当中早已逝去的独特性是什么了。

转写:讯飞听见

编辑校对:胡昊、沈宸、陈昕怡、何伊宁、石

三影堂摄影艺术中心(北京&厦门)春节假期安排:

2021年2月1日至2月19日闭馆

北京三影堂2月20日(正月初九)起开放庭院、咖啡厅及艺术商店,新展3月6日开幕,敬请期待。

厦门三影堂2月20日(正月初九)起正常开放,“陈荣辉个展——野望”持续展出。

三影堂团队祝您春节快乐,诸事顺意!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享