编者按

“自 觉”图 解——

叶浅予《民族大团结》图像分析

周方涵

中央美术学院研究生毕业

中华艺术宫收藏保管部

文章原载于《美术遗产》

【摘要】

本文集中关注于叶浅予在建国初期创作的《民族大团结》[1],结合叶浅予先生捐给中央美术学院美术馆的相关画稿作为材料进行对比分析,尝试还原其创作过程是如何紧扣“全国各民族大团结”这一政治口号,表现了一个影响深远的主题性创作的图式。而晚年叶浅予评价此画为政治概念的“图解”,这正是他自觉对自己做出的理性主义的批判。艺术家主体能动地选择与实践体现了一种“现代性”的追求他艺术态度的转变背后是他自觉对社会、政治的思考与纠结。

【关键词】叶浅予 民族大团结 毛泽东时代美术 图解

一、

叶浅予(1907—1995)是20世纪具有时代特色的艺术家,他没有受过正规的、系统的美术教育,就凭着盐务中学的两年课余美术班中所学的铅笔写生和水彩静物画法,从一个练习生闯到中国高等美术教育学府任国画系掌门人。

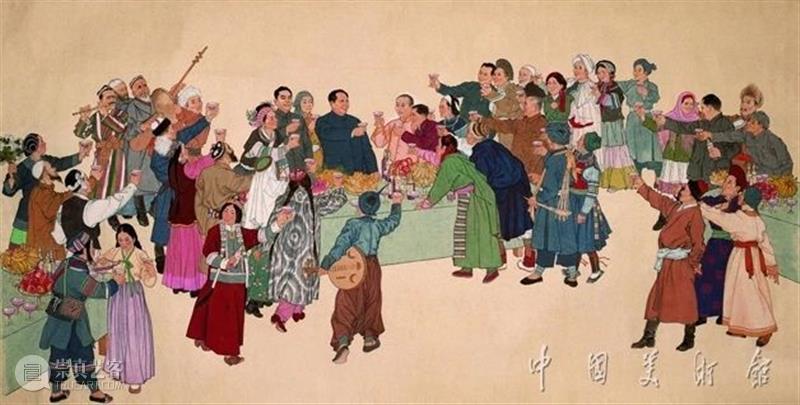

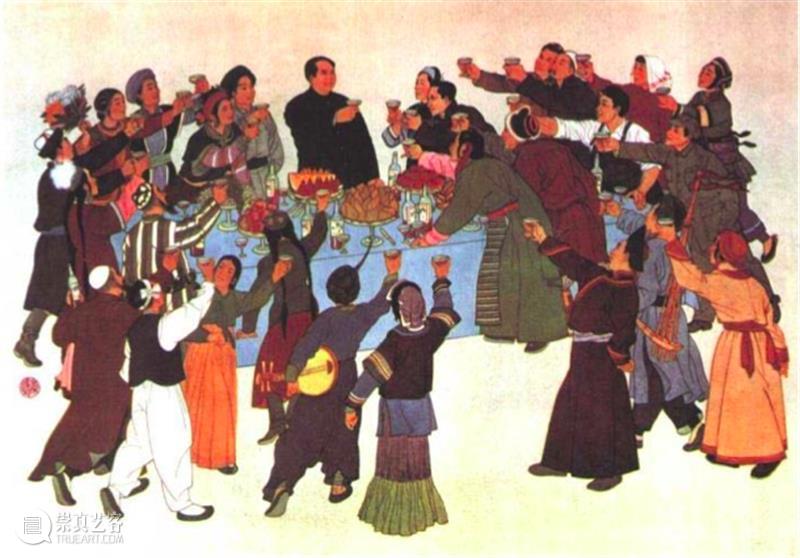

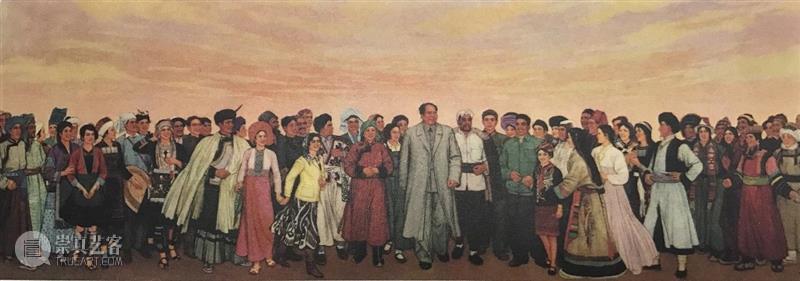

叶浅予以“全国民族大团结”为主题的完成作品有两张,包括国画《民族大团结》(图1)与年画《中华各民族大团结》(图2)。

图1:叶浅予 《民族大团结》 1953年 141×246cm 纸本工笔重彩 中国美术馆藏[2]

图2:叶浅予 《中华各民族大团结》 1952年 129.2×196.5cm 年画 中国美术馆藏[3]

两幅作品画面整体相似,都是以领导人(主要是毛主席)为中心,人民的代表(包括工人、士兵代表,主要是少数民族代表)团结在他们周围,少数民族代表依稀可辨认出维吾尔、柯尔克孜、回、朝鲜、蒙古、彝、藏、苗、瑶族等,他们都盛装出席,带着欣喜的笑容簇拥在宴会长桌周边,举杯祝福,喻示着画作的主题:盛世中的各族人民对领袖的爱戴和团结一致建设祖国的信念。

这两张画在新中国美术界均受到好评,在文化部对1951年至1952年度优秀年画进行评奖活动中,年画《中华各民族大团结》获得三等奖[4],同时也作为建国十年的六十多件年画精品之一,收入人民美术出版社出版的《年画选编》。1954年,江丰在全国美协会议上列举了一批有独创性的高质量作品,国画《民族大团结》是所列的第一件[5];同年十月《美术》杂志载江丰《美术工作的重大发展》中举出 的“从现实的观察出发作画,描写新人物和新事物的作品……得到群众好评”的新国画,《民族大团结》再次列于首位[6];1957年傅抱石在谈论中国画技法时列出《民族大团结》作为继承优秀传统为新时代服务的优秀国画个案[7];1963年出版的《叶浅予作品选集》中由张仃撰写的前言称赞《民族大团结》是叶浅予的“第一幅重彩巨作”,“对于国画的推陈出新,有它的重要意义,而且也是作者在创作上的一个里程碑”[8]。

二、

(一)、叶浅予政治理想与艺术图解——《民族大团结》主题性分析

1、社会主义的新现实

1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》(后文简称《讲话》)指出艺术应该为最广大的劳动人民服务,努力在普及中提高。叶浅予作为旧中国有影响力的画家,是被人民和新政权所需要的“统战对象”[9]。叶浅予在1950年讲到他在国画上 “始终在努力把我们所生活着的世界搬到中国画面上去,而且企图将现实的内容和传统的形式协调起来”。在建国前,他的艺术就坚持以生活为艺术的源泉。他起初在上海画漫画时“因为要解决漫画的题材内容……拼命去发现社会在的一些矛盾”[10],使得他对生活有深度的认识与思考。叶的速写是他对现实生活最直接的写照,他在画速写中打下基础,逐渐把握人物形象的特点与动态,也是他通往国画的桥梁。

新中国时期,无产阶级的文艺应该歌颂现实[11]。叶浅予承认自己由于“思想武器太差”,他的艺术“浮游在现实的表面上,不可能做深一层的认识”[12]。他反思之前的漫画在“游戏人生”态度下习惯于“丑化”和“变形”的手法,表现不出完美的正面人物,而这正是新中国美术中大量出现的。[13]此后,他更多关注用中国传统画法歌颂新时代的生活与人物。

2、从“题词”到“敬酒”——叶浅予主题性创作的画面选择与政治含义的深化

《民族大团结》是叶浅予进入新政权完成的第一件表现新现实的国画,表现了新中国初期重要的政治主题——各民族人民团结统一。

“民族”是中国近现代时期形成的新概念,是外来文化影响的结果[14],也是本民族与外来民族对抗的自我定位。新中国时期的“民族”观念进一步力图建立新的民族关系,将各少数民族看做人民群众的一部分。毛泽东 1949 年 9 月30 日为中国人民政治协商会议起草的宣言标题为“中国人民大团结万岁”是解放初期流行的口号;1950年3月,朱德、刘少奇和周恩来共同拟定了“五一”口号“中华人民共和国万岁”和 “全国各民族大团结万岁”,自此“全国各民族大团结万岁”成为重要节日、庆典的规定口号之一。[15]

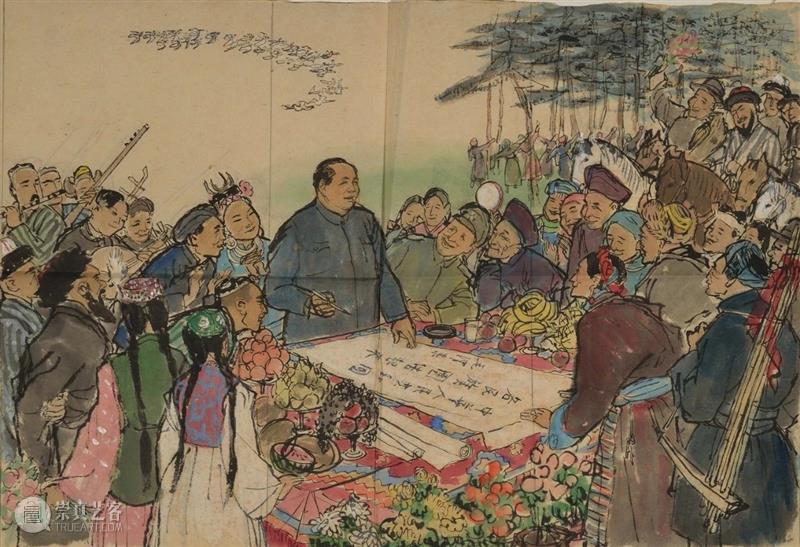

中央美术学院美术馆藏有一批叶浅予的手稿,包括他正式创作前的大量人物速写、多幅基本完整的画稿,反映了其创作过程及重视态度。所有画稿可分为三类:国画《毛主席会见兄弟民族》(文中称为《题词》)、《民族大团结》画稿(后文称为《敬酒(之一)》)、年画《中华各民族大团结》手稿(后文《敬酒(之二)》)。

《题词》画稿

图3:叶浅予 《毛主席会见兄弟民族草稿》 年代不详 36×62cm 纸本设色 中央美术学院美术馆藏

图4:叶浅予 《毛主席会见兄弟民族墨笔稿》 年代不详 26×36cm 纸本墨笔 中央美术学院美术馆藏

色稿和线稿画面内容基本一致,中心是站在大方桌前的毛主席,拿笔题字,向群众微笑;桌旁环绕的少数民族群众都带着笑容回望毛主席;背景是葱郁的松树林,树下隐约有一群跳舞的少数民族群众,空中略过大雁。两张画虽然没有具体年份,但有作者题名“毛主席会见兄弟民族草稿”,并定下作品规格“六尺三条通屏”(图5)。

图5:叶浅予款题 《毛主席会见兄弟民族草稿》(图3)局部

画中毛主席的题词恰好是他在1950年中央民族访问团的新疆之行出发前,为访问团做的题词[16]。叶浅予也加入此行,历时数月行遍天山南北,留有不少速写。逻辑上,在毛主席题词现场的人更应该是访问团成员而非少数民族群众,叶浅予可能是根据这一题词发挥想象,将中央领导人的关怀直接传递给少数民族群众,而将访问团隐没了。毛主席与各民族兄弟的会面突破时空的局限而实现,题词的内容——“中华人民共和国各民族团结起来”——成为双方了然且认同的连接点。

《毛主席会见兄弟民族草稿》与《民族大团结》两画作之间有不少契合,如站在正中桌子左前方的藏族妇女,两幅画中她都以同一姿势出现在桌前,是毛主席目光最直接的对象。画面的含义不言而喻,都是对民族大团结的美好愿望。虽然在叶浅予的完成作品中并没有《题词》这一幅,但笔者推测它是叶浅予试图表现这个主题最早的尝试。

图6:《毛主席会见兄弟民族草稿》(图3)局部

图7:《民族大团结》(图1)局部

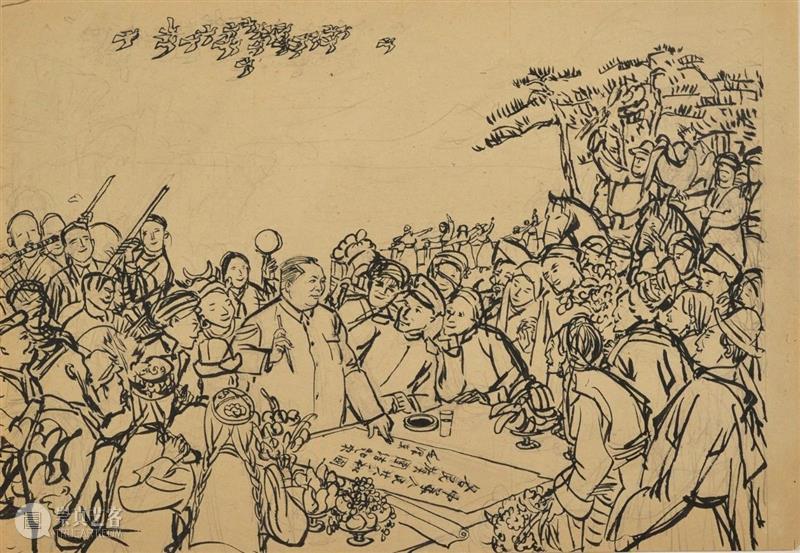

中国画《民族大团结》画稿

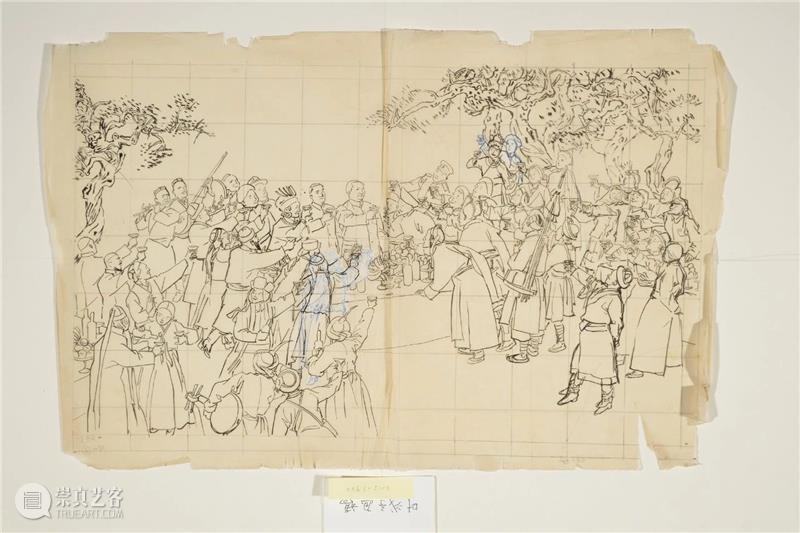

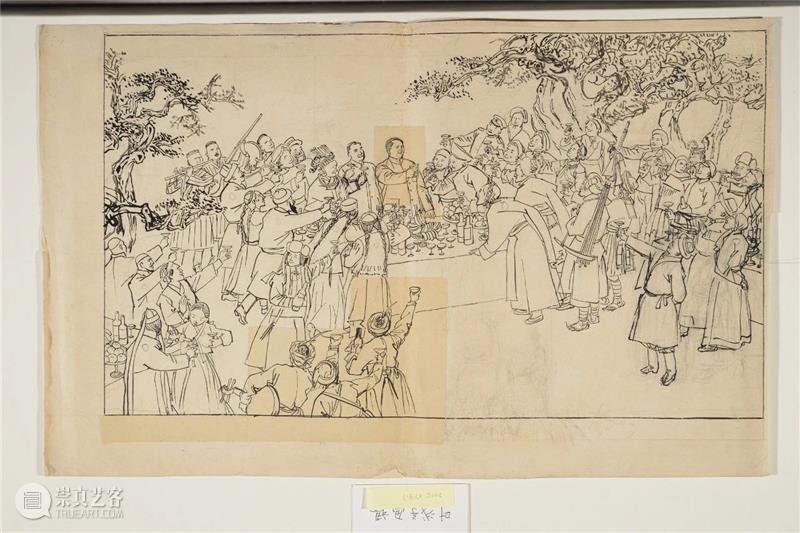

与中国画《民族大团结》类似的草稿同样表现了少数民族群众向毛主席和周总理敬酒,有两张线稿及一张完成稿。

三幅作品画面视线比《题词》开阔,画面中人物更多。中心人物毛主席与周总理出现在画面偏上方,举杯示意,周围的少数民族群众似乎是从四周奔过来,纷纷向他们敬酒祝福。

这几幅画之间略有不同。两草稿大小一致,图9上布满整齐的网格线,或许可以推测这张是最终的中国画《民族大团结》(图1)的直接草稿或某个环节;彩色稿变动更为明显,线稿前个从远处奔来的三个半身彝族青年在上色草稿中改为一个离桌子更近的全身背影;线稿画面右下的长桌一角在彩色稿中被蒙古族代表所骑的马取代,这一元素似乎与《题词》画稿相关。

图8:叶浅予 《中国人民大团结上色稿》 年代不详 30×64cm 纸本设色 中央美术学院美术馆藏

图9:叶浅予 《中国人民大团结线描稿》 年代不详 39×60cm 纸本墨笔 中央美术学院美术馆藏

图10:叶浅予 《中国人民大团结墨笔稿》 年代不详 39.5×64cm 纸本墨笔中央美术学院美术馆藏

画稿将人物动态改为“敬酒”,与长桌上拜访满满的事物一道,表现了一个宴会中的欢庆场面。这个场景可能取材于1950年国庆前夕中央人民政府政务院在北京饭店对少数民族代表的宴请:周恩来总理出席,会上频频为毛主席的健康举杯[17]。人民日报头版报道了这次宴会,还有影片《民族大团结》中记录了宴会盛况。

图11:《政务院周恩来总理与内蒙代表举杯祝毛主席健康》 《人民画报》第一卷第四期,1950年11月号。

叶浅予虽然并没有亲历这次宴会,但他很可能接触过相关图像。1950年国庆前,正值“抗美援朝”作战伊始,国内外局势尚不安定,巩固少数民族的关系至关重要。这次国庆大团聚有36个民族少数民族代表到场,是历史上的第一次;各代表在保卫和平的宣言上签名,也表达了各族人民共同反抗侵略、保卫祖国的决心。

在这个政治事件中,“敬酒”不仅是宴会情绪最浓的时刻,也是一个具有文化含义的礼仪:主人向客人表示欢迎,客人向主人表示敬意,主客间深情厚谊,形同袍泽。“敬酒”发生在建国一周年这一重要时刻,少数民族代表向领导人举杯的场景不仅表现着双方的情谊,而且意味着少数民族团结在中央的周围、接受并支持中央的领导。

无论是“敬酒”还是“题词”,都表现各族人民团结统一的主题,既符合新中国民族政策的需要,又与当时一个具体政治事件紧密相关而具有新闻热度。相比而言,宴会上的“敬酒”直接针对全国性的政治事件,较“题词”社会影响力更广;举杯的动作丰富了人物的动态,使画面更加活泼,更能体现双方的互动;同时,“敬酒”是对宴会最热烈时刻的“再现”,更有力地印证了民族友谊。

年画《中华各民族大团结》手稿

图12:叶浅予 《中国画中国人民大团结线描稿》 年代不详 51×73cm 纸本墨笔 中央美术学院美术馆藏

除了上述三张表现“敬酒”场面的画稿外,还有一张表现同一题材的线稿,整体构图与年画《中华民族大团结》相似。这张画在细节上有很多人物形象及其动态来自中国画《民族大团结》及其草稿(《敬酒(之一)》),应该是国画《民族大团结》到年画《中华民族大团结》之间的过渡。

最终,画面中心只有毛主席。“毛泽东形象的制造是毛泽东时代美术中最重要的篇章……包含着复杂的社会动力、政治诉求和意识形态的需要”[18]。1950年与少数民族代表一道参加国庆的有各民族文工团,内蒙古民歌《举杯祝福毛主席》表达了见到毛主席的激动之情:

这是我一生最大的光荣/和伟大的领袖坐在一起/透明的杯子里斟满酒/

我双手高高举过头/祝福兄弟民族大团结/祝福中华各民族的领袖毛主席。[19]

《举杯祝福毛主席》的歌词表现的正是叶浅予描绘的宴会。年画《中华各民族大团结》中人物少而集中,中心更明确。陈履生在《新中国美术图史》中认为该年画比国画更集中且动态丰富,他在书中插入的也是此年画[20]。

通过上述分析,笔者认为叶浅予的“民族大团结”主题的创作应该存在一个先后的次序:《题词》应该在访问新疆之后完成,在此基础上创作国画,最后完成年画。

3、叶浅予《民族大团结》对毛泽东时代同类图像的影响及特殊性

“民族大团结”的主题创作通常根据某事件,对多个具有象征意义的民族人物进行图像组合,在新中国时期逐渐发展成为一种模式化的图式,并一直延续到“文化大革命”以后。这类作品的特点在于:身着不同服装的各族人民同时出现在作品中,以肢体语言如握手、手挽手、同奏乐、共舞蹈等相互呼应;画面中心往往以毛泽东形象、天安门、国徽、国旗、人民大会堂等作为各族人民拥护的中心标识,[21]这也象征着中央与边疆的关系,具有政治象征寓意。

图13:侯一民、邓澍等 《永远跟着共产党,永远跟着毛主席》 年代不详1966年印 106×39cm 宣传画 藏地不详

图14:金梅生 《全国民族大团结》 1958年 75×53cm 年画 藏地不详

(二)、作为国画家的追求——工笔重彩与年画形式

叶浅予创作主题性绘画《民族大团结》,不仅是对自己政治改造成果的检验,也有对自己国画技法的要求。作为一个国画家,叶浅予吸收传统中国画的有用部分,致力于突破旧的束缚,促使国画适应新社会。

中国画和年画的《民族大团结》都用传统人物画中工笔重彩的方式表现,这种风格受张大千的影响。1945年叶浅予在张大千的画案旁站了一个多月,对大千的运笔用墨深有体会,他的国画自此走向成熟[22]。叶评价张大千的古意人物有“现代人的感觉”,其艺术也带有“活泼的时代感”。[23]叶浅予在40年代开始钻研中国传统画论。《民族大团结》用工细笔法勾勒出现代人物,笔重彩墨色无渲染,在沉着雅致的重彩上细细勾出少数民族特有的纹样图式,使得表现少数民族服饰多样的浓艳色彩在画面中和谐得宜。这幅画可作为叶浅予形成工笔现代人物画的典范,也是他延续“新国画”运动、追求用传统笔法表现新时代人物的重要之作。

在新中国时期的一段时间内,国画曾被认为是封建地主阶级趣味的产物,而受到“冷遇”。同样是传统社会的产物,年画在延安时期实现了成功转型,用人民喜闻乐见的形式向广大群众“普及”革命思想与政治理想。国画要改造成为群众喜闻乐见的样貌,或多或少受到“新年画”的影响。叶浅予清楚知道新年画最重要的特点是“担负起用新内容来教育人民的作用”[24]。《民族大团结》首先紧扣国家政策与宣传口号,在主题上表现了“新内容”,学习年画歌颂美好的生活。

中央美术学院美术馆藏有叶两幅为贸促会[25]所作国画,尺幅大且画面工细,平涂上色鲜艳明快,年画特征突出;人物都圆润丰满、面有荣光,脸上少有皱纹,突出表现“人物美”。

图15:叶浅予 《民族大团结》 1953年 228×307cm 绢本设色 中央美术学院美术馆藏

图16:《民族大团结》(图15)局部 中央美术学院美术馆藏

这幅中国画内容、形式上都符合“新年画”的样板,也符合新中国美术创作的要求,突出了画中人物是“没有任何缺陷的完整的正面人物”、具有“客观美”[26]。叶浅予成功运用传统中国人物画的形式表现出符合新时代审美之作。

三、

(一)《民族大团结》的政治概念的图解

十年动荡之后,叶浅予又恢复工作及正常创作。对于《民族大团结》的创作,叶浅予在1980年向《美术》编者总结自己学习经历与创作经历时,提到解放初期自己曾走过一段弯路,:“《中华民族大团结》(图1)是我解放后最早的一幅图,是从概念出发的。……是上面分配下来的创作任务,的确下了很大的功夫,表达了我的政治热情。从整个创作过程讲,也有些图解式的倾向,《大团结》的构思,是政治概念的形象化……”[27]

可见,这幅画主要有两个问题:一是“图解式”的创作方式;二是政治概念的产物。

“图解”,顾名思义是讲视觉图像用来解释文字或概念,叶浅予并未直接解释他如何具体图解“民族大团结”这一主题,但是通过前文的画稿分析,可推测他是如何将政治主题一步步在画作中强调突出的。他后来在谈论自己艺术或评论某创作风气时也常用这个词,例如某些认为国画应该如何逼真如科学挂图,或用政治口号给花鸟、山水帖标签的现象等等。叶浅予不否认定图解式绘画有其社会功能,但是创作应该选择自己熟悉的题材,勉强承担“主题先行”的创作任务是“吃力不讨好的”[28]。他认为绘画的创作有两种类型:“一类是画家把个人生活经历中所熟悉所喜爱的形象画出来;一类是画家由于政治激情,把所感所想酝成主题,经过构思经营,使之形象化。……前者是正常的,普遍的;后者是特定的、个别的”。[29]叶浅予认为“图解”使绘画成为带目的论的工具,缺乏审美性[30],不符合他的艺术追求。

(二)、叶浅予的民族情感与艺术追求

叶浅予最初接触国画就是因为对美的追求,1942年叶浅予在贵州苗区停驻,用速写记录苗族的特色文化,此时他开始认为漫画的“刻薄之笔”不适合表现这些“自然而质朴”的美,于是探索新的艺术形式。审美观念的改变使他转向了中国人物画的传统画法。[31]

叶浅予国画中最重要的一类就是戏剧舞蹈人物。叶早期对传统戏剧感兴趣,也常去看表演,妻子戴爱莲是一个舞蹈家,后一任妻子王人美是演员。他总结到:“我所表现的生活是舞台的生活,而舞台上的形象是编剧、导演和演员从生活中直接提炼出来的。”[32]有根据、有来源的作品,以生活为题加上艺术家的主观创造,从而具有艺术的魅力。

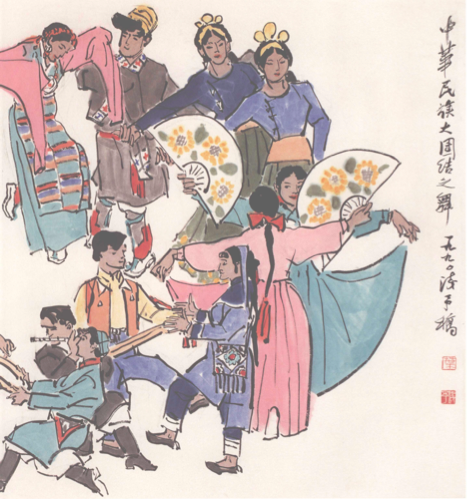

他对少数民族也是有特殊感情的。从四十年代起,叶浅予在艺术创作中就多次表现少数民族人物,尤其是舞蹈形象。他曾在西南居住过一段时间,又深入藏区,建国后两次到访新疆;相伴十年的妻子戴爱莲十分热衷于少数民族舞蹈,特地学习少数民族舞蹈,由此叶浅予对少数民族舞蹈有深刻的认识,画了不少速写,这些速写成为他后来诸多表现少数民族舞蹈的国画创作稿,也是他最具代表性的作品之一。他1990年重现民族大团结主题的作品《中华民族大团结之舞》中,恣意勾染出载歌载舞的少数民族人民的舞蹈行列。画面中心取消了早期作品中的领导人形象和符号,而是代之以留白。

图17:《中华民族大团结之舞》局部 1990年 94×177cm 质地不详 叶浅予艺术馆藏

四、

《民族大团结》是叶浅予在新中国早期的政治任务,紧扣重大政治事件,是典型的毛泽东时代的人物画。这张画符合毛泽东时代美术的政治理想,也是如叶浅予等进步知识分子的共同理想。画面细致的工笔精妙地表现人物的神态与动作,通过少数民族特有的服饰对群像中不同少数民族代表作了区分,表现了一个令人信服的宴会现场。然而,从身体政治的角度分析,人物的身体包括位置、体量、动作、表情、发型、服装等只是作为政治话语的工具,需要符合政治地位和政治身份上的规则。《民族大团结》用写实手法表现了人们的汇聚,却忽视季节、气温上的合理性,将身体“冷”、“热”等生理的感觉置于政治意图之下:画中少数民族人物都穿上了本民族的典型服饰乃至盛装出席,既表明他的民族身份又烘托宴会的气氛,于是就出现了高原民族的藏袍与西南民族的纱裙并置的状况。整个宴会场景好像一个舞台,人群用他的身体表明自己的“政治姿态”。画中人物在身体动态上都趋向中央,似乎预示着宴会到了高潮。每个人物都高大完整,空旷的背景更突出人物浮雕般的形象,象征着毛泽东时代身体政治中神圣、理想和去肉体苦难等寓意。

“图解”的艺术是被“塑造”的,它的生产、传播都是在控制之下,此时的艺术家不是艺术的自由生产者。叶浅予提到美院国画系将基本训练课与创作课分开,创作课要保证文艺为工农兵服务,但是创作课的老师是不会国画的[33],在这样的处境下,艺术家成为了政治的传声筒。这件主题性作品也在文革时期被打为“牛鬼蛇神包围毛主席”,叶浅予本人成为重点批评对象,受到长达十年的折磨。

叶浅予是一个关注现实的艺术家,他在文革过后重新创作的一些政治题材作品,在形式表现上有更加自由的变化。以《天安门神游》为例,主题是与天安门相关的历史事件,画面正中是人民英雄纪念碑,两边是人民队伍,由飞天带起的一个大花环将他们环绕在中间,花环连接画面两边的现代人与原始人、开国大典与古代君臣,画面上方分别画太阳、月亮,寓意日月同辉。内容上不是单纯的歌颂,形式上也并不突出领导人,运用传统元素,以历史的眼光力求均衡对待,其大胆的想象具有浪漫主义色彩。

政治是艺术家绕不开的话题,新中国美术“政治挂帅”的创作模式与叶浅予追求艺术高度的理想有矛盾。在这里,艺术家最初向往政治乌托邦,自觉为政治扬起旗帜,成为政治宣传画的工具;之后他发现自己的艺术理想受到桎梏,而政治也给他沉重的打击;他开始反省、质疑,意识到自己“走过弯路”。艺术不是神坛上的标语,叶浅予的艺术最终又回到了生活,“觉得它有一点意义,觉得它美,可以入画”,而主观的“美”才能引起他人共鸣[34],他对生活的热爱使得创作具有动人的深情,时至今日都传达出鲜活的生命力。

注释

[1] 包括中国画《民族大团结》(又《团结在毛主席周围的各民族兄弟》)与年画《中华各民族大团结》及相关画稿,在文章中画稿比较分析时题目名称上有区别,因为主题一致,在论述时除特别区分外皆指叶浅予国画与年画及画稿的统称。

[2] 图片及信息来源:中国美术馆官网,年代未改动。

[3] 图片来源邹跃进《新中国美术史》(湖南美术出版社2002年)第22页,尺寸数据见《毛泽东时代美术(1942-1976)文献展作品目录》,王璜生主编《美术馆》第8期,2006年,第259页。

[4] 《一九五一、五二年度年画创作奖金获奖者名单》,《人民日报》1952年9月5日,第3版。此画创作的时间问题后文有更详细的分析。

[5] 江丰:《四年来美术工作的状况和全国美协今后的任务——在中华全国美术工作者协会全国委员会扩大会议上的报告》,《美术》,1954年第1期,第5页。

[6] 江丰:《美术工作的重大发展》,《美术》,1954年第10期,第6页。

[7] 傅抱石《山水·人物技法》,上海:上海人民美术出版社,1957年,第83页。

[8] 张仃:《传统、技法、生活——谈叶浅予人物画》,原为1963年出版的《叶浅予作品选》的前言,《论叶浅予》,北京:中国文联出版社,2007年,第26页。

[9] 邹跃进:《新中国美术史》,长沙:湖南美术出版社,2002年,第4页。

[10] 叶浅予;《吞吐古今,涉猎中外》,《叶浅予散文》,广州:花城出版社,1997年1月,第5页.

[11] 毛泽东:《在延安文艺座谈会上的讲话》,北京:人民出版社,1975年,35-39页。

[12] 叶浅予:《从漫画到国画——自我批判》,《美术》,1950年创刊号,第48页。

[13] 叶浅予:《从漫画到国画——自我批判》,《美术》,1950年创刊号,第46页。

[14] 关于“民族”概念受到日本或德国的影响方面的研究可见郝时远《中文“民族”一词源流考辨》,《民族研究》2004年06期,第60-61页。

[15] 李万万:《开国》,陈履生编著《红旗飘飘——20世纪主题绘画创作研究》,北京:人民美术出版社,2013年12月,第455页。

[16] 刘曦林:《先行者的足迹——20世纪30至70年代新疆题材绘画概述》,《美术》,2011年第12期,第85页。

[17] 《人民日报》:《周总理欢宴各民族代表,与会者频频为毛主席朱总司令健康干杯一致表示亲密团结为巩固新中国而奋斗》,1950年9月30日。

[18] 邹跃进:《毛泽东时代美术》,同9,第39页。

[19] 美利其格(蒙古族)《举杯祝福毛主席》,《人民日报》1951年5月6日,第5版。

[20] 陈履生:《新中国美术图史:1949-1966》,北京:中国青年出版社 , 2000年,第81页。

[21] 邹跃进:《毛泽东时代美术》,同10,第320页。

[22] 叶浅予:《细叙沧桑记流年》,北京,群言出版社,1992年6月版,第162页。

[23] 叶浅予:《我所知道的张大千》,同10,155页。

[24] 叶浅予:《从旧年画看新年画》,《人民美术》,1950年第2期,第46页。

[25] 中国国际贸易促进委员会,成立于1952年,是全国性对外贸易投资促进机构。以促进对外贸易为主要职责,五十年代,正值西方国家对新中国实行经济封锁和禁运,中国贸促会同世界各国的民间贸易团体积极开展双边和多边交往,为发展国际间的正常经济贸易关系而努力。国画是当时受欢迎的外销品,叶浅予的这张画有可能是给贸促会出售或作为礼物馈赠。

[26] 叶浅予:《从漫画到国画——自我批判》,《美术》,1950年创刊号,第46页。

[27] 叶浅予:《吞吐古今,涉猎中外》,同10,第5页。

[28] 叶浅予:《师古人之心》,《画余论画》,天津,天津人民美术出版社,1985年,第10页。

[29] 叶浅予:《漫画和速写》,《画余论画》,同28,第238页。

[30] 叶浅予:《古今人物画杂谈》,《画余论画》,同28,195页。

[31] 叶浅予:《细叙沧桑记流年》,同22,第144页。

[32] 叶浅予:《吞吐古今,涉猎中外》,《画余论画》,同28,第59页。

[33] 叶浅予:《细叙沧桑记流年》,同22,第282页。

[34] 叶浅予:《从生活到艺术》,《画余论艺》,天津:杨柳青画社出版,1991年,第110页。

识别二维码,关注我们

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享