编者按 | 在1月16日的《纸张实验室 · 纸之千》讲座中,RAM邀请到了独立撰稿人孟晖老师,与大家解密纸的古今千面。在纸出现前,各大世界文明已经有了记录的需求,并探索着各种媒介的可能,但却少有媒介能满足军事、远行等苛刻的环境需求。正是在这样的背景,中国古代匠人发明了造纸术。其低廉的成本和稳定的质量,使得其立即被广泛使用,而彻底改变了人类文明的发展进程。今日,互联网或将替代纸张的媒介功能,但纸本身所凝聚的匠人智慧与文化精神却将生生不息,再续华章。

活动现场孟晖老师介绍古代的文字记录媒介

为文字寻找合适的记录载体,一直是人类文明最重视、也最重要的任务之一。为此,不同的文明都发明了多种方法,其中最普遍的一种就是刻在石头上,包括岩石、神庙的石柱或者石碑等等。

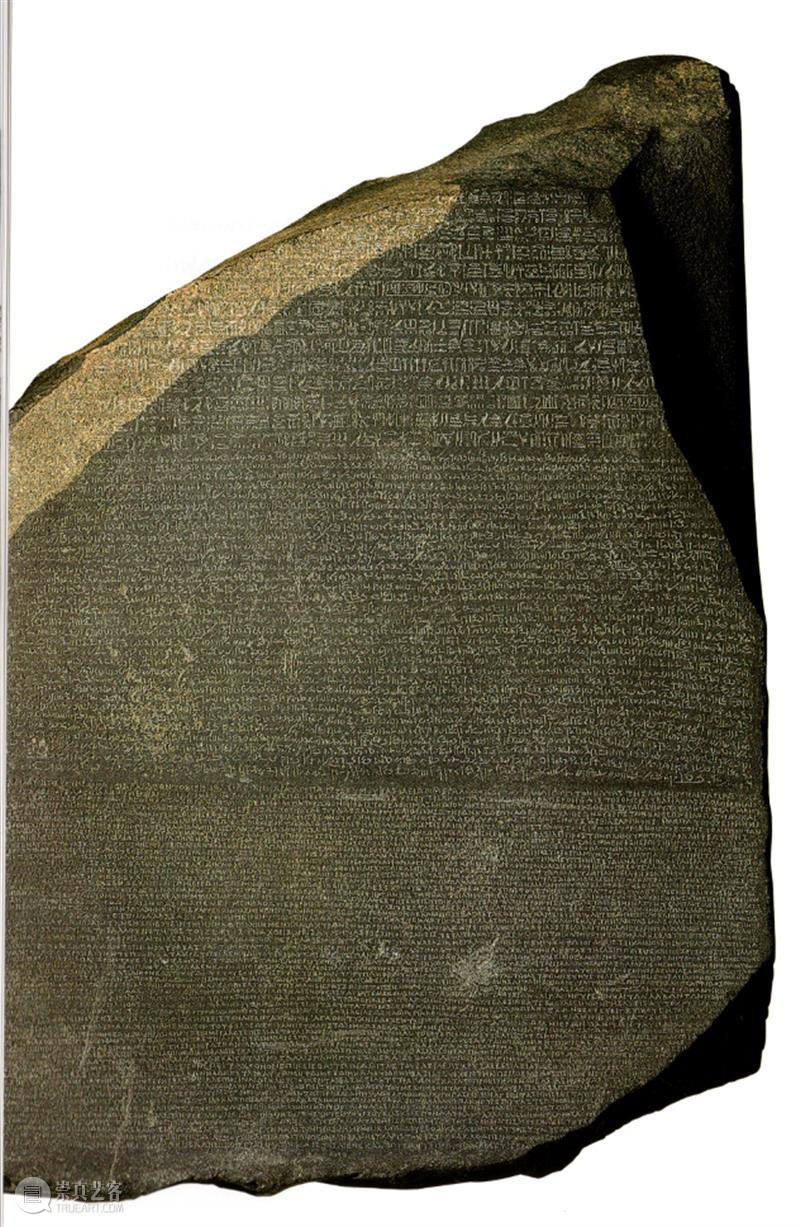

典型如罗塞塔石碑,制作于公元前196年,刻有同一段诏书的三种语言版本,即古埃及象形文、埃及草书和古希腊文,为后世破解已经失传的象形文字提供了标本。

罗塞塔石碑(现藏英国大英博物馆)

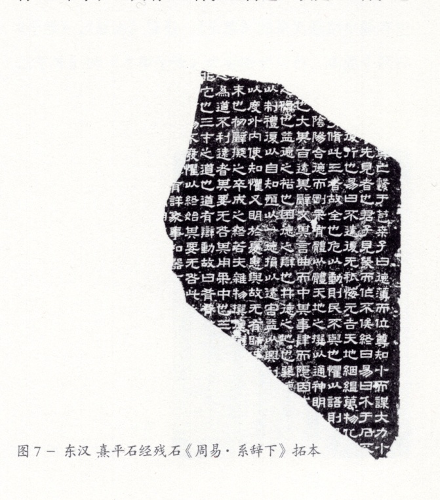

再如中国的熹平石经(公元175年——183年),将儒家最重要的经典刻在石碑上,供天下儒生抄写校对,这就提供了一种新型的学术平等和思想平等,打破了经典传承上的家族垄断。

熹平石经残石拓片(现藏西安碑林博物馆)

此外,各文明还发明了泥板、陶片、木板、羊皮、贝叶等各种材料,在中国,则是使用丝帛和竹简。此外,古埃及人发明了莎草纸,是最为轻便好用的一种材料。不过,从古代保存下来的莎草纸实物可以看出,其成品保留了莎草的原有质地和结构,在加工中,没有发生化学变化。

莱因德数学纸草书(公元前1550年前,现藏英国大英博物馆)

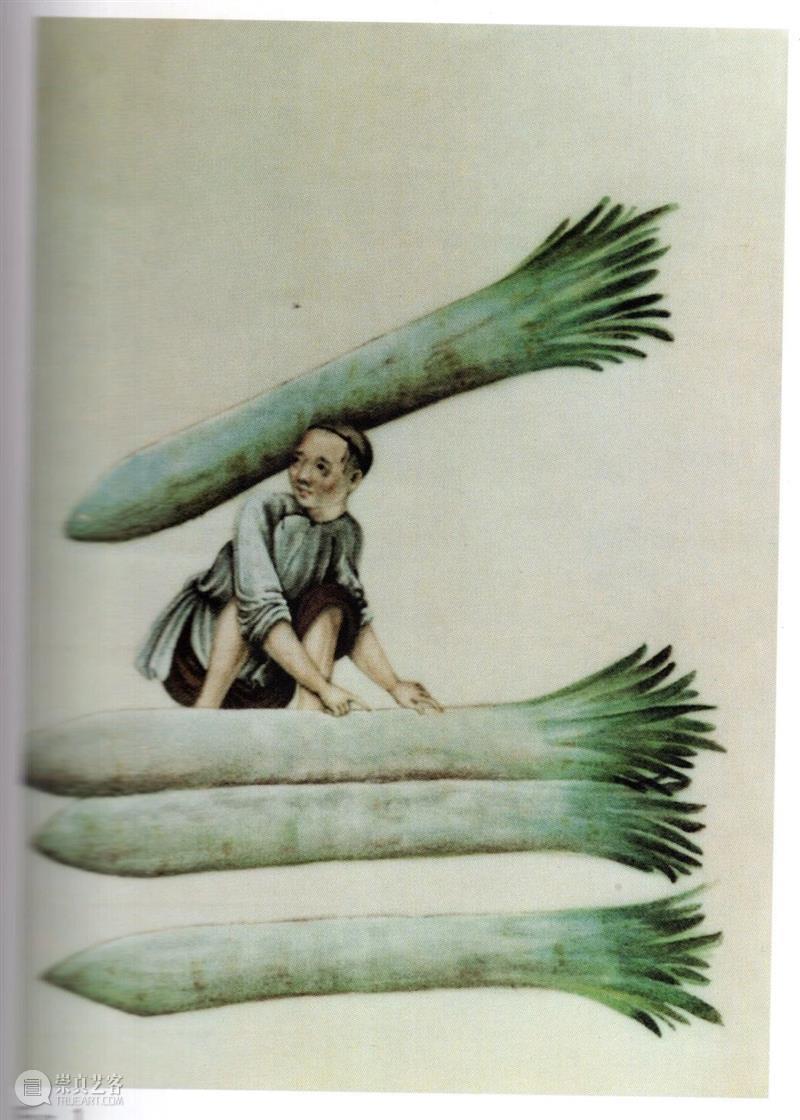

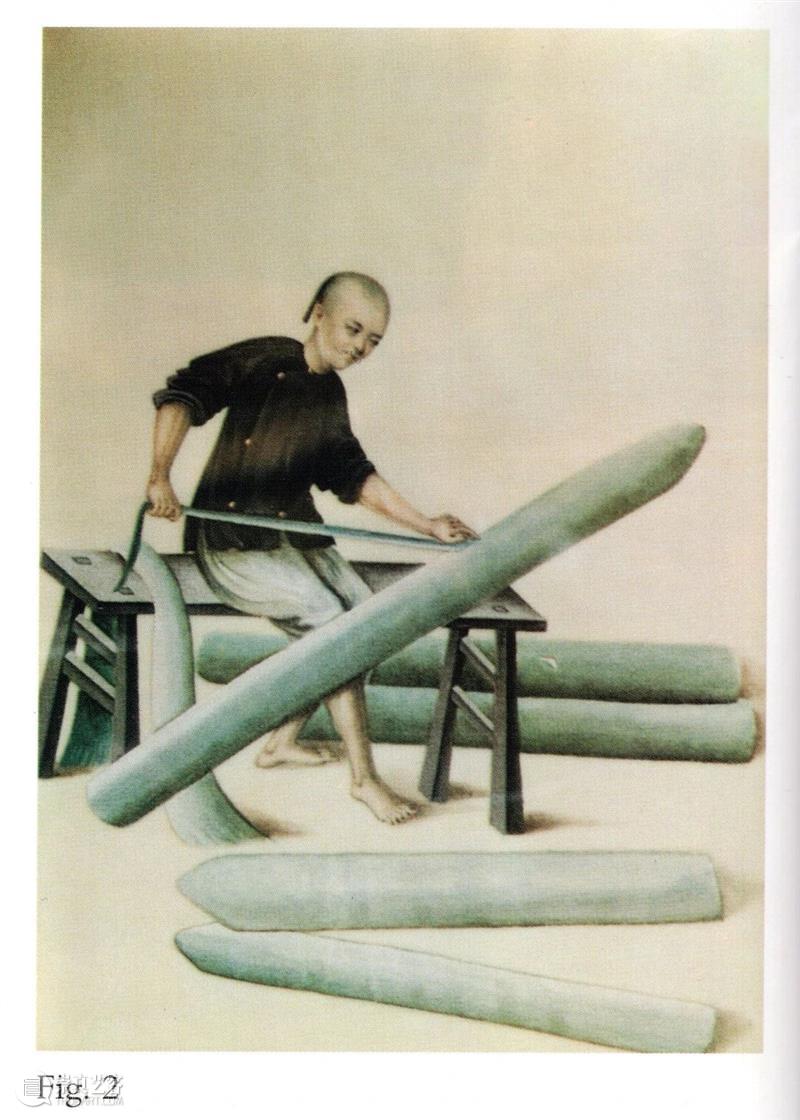

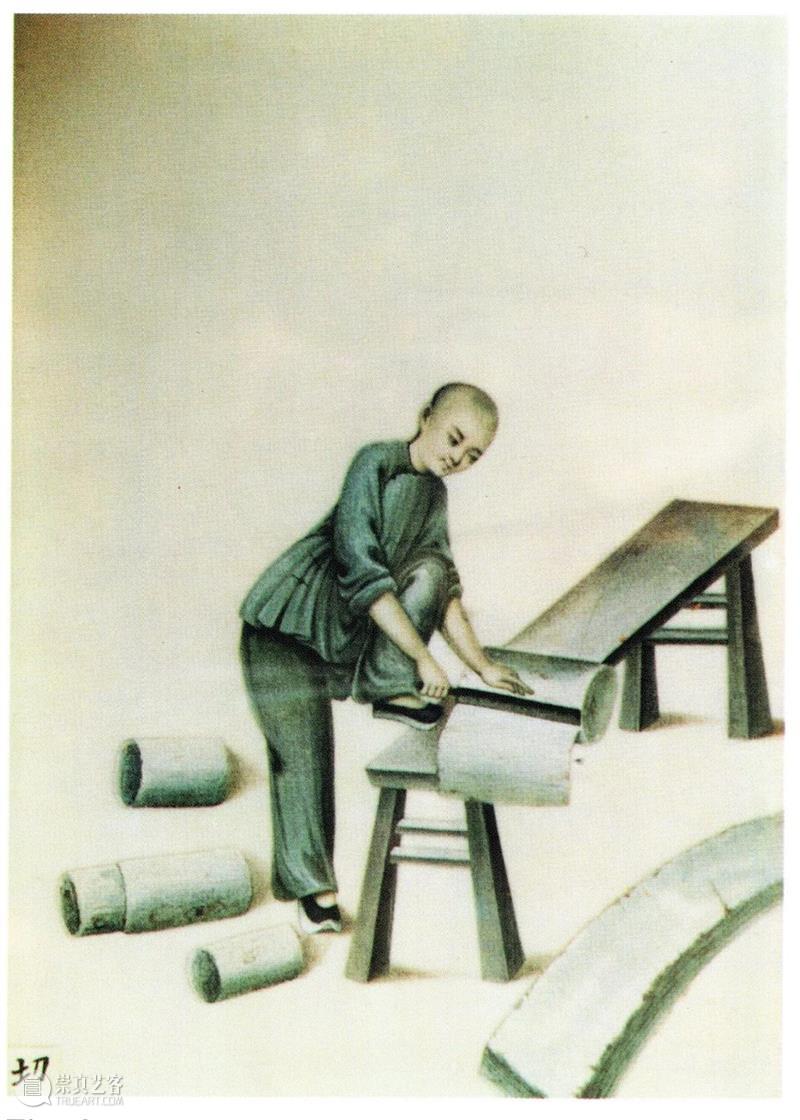

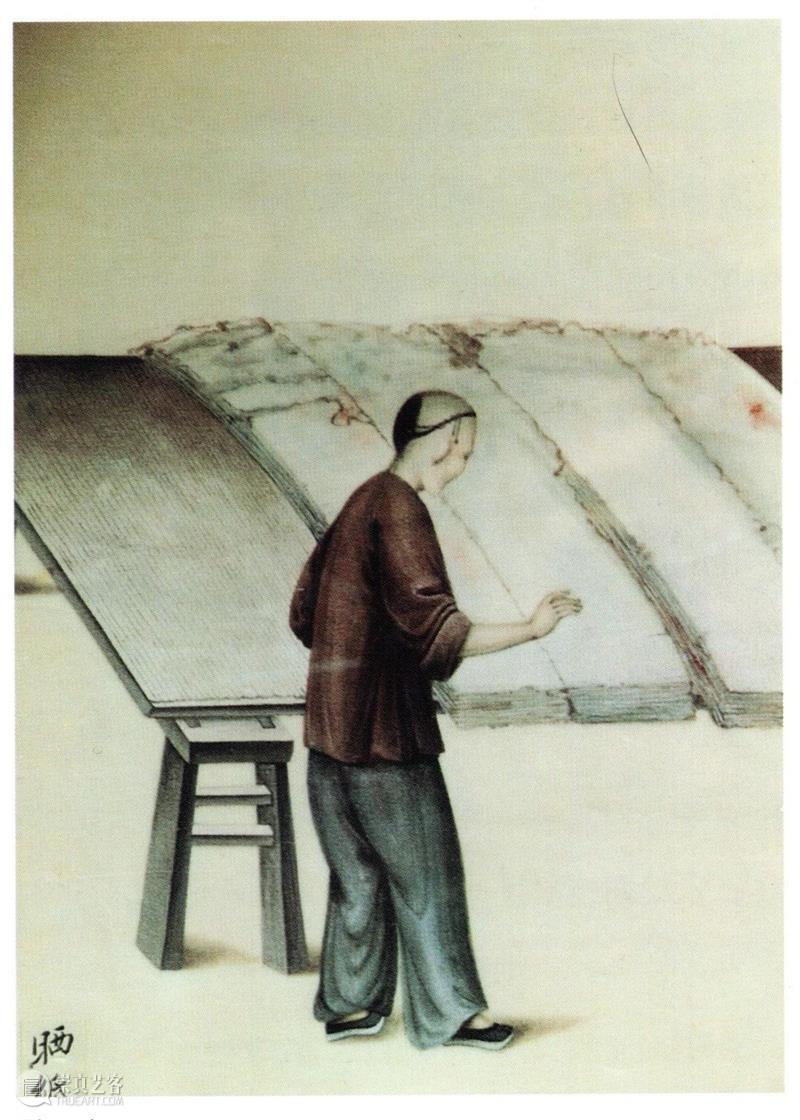

类似的例子,在中国有清代的通草纸,是广东的特产,将通草的茎截取下来,剖成薄片,加工成纸。

左右滑动查看⇦⇨ 清代广州外销画《制造通草纸》系列(现藏英国伦敦凯尤镇皇家植物园)

上述这些材料,要么笨重、储存起来占空间、不易搬动和携带,很难制作长篇巨制的文献或者文件;要么成本高昂,难以随意地、大规模地使用;要么受产地限制,只能在某些具体的地方制造;要么同时兼具这三种问题。因此,在很长一段时间,人类的思想活动受到记录手段的限制,这方面能力的低下,影响了人类的思维发展,也影响了政治活动、国家形态以及人类社会各方面的进步。

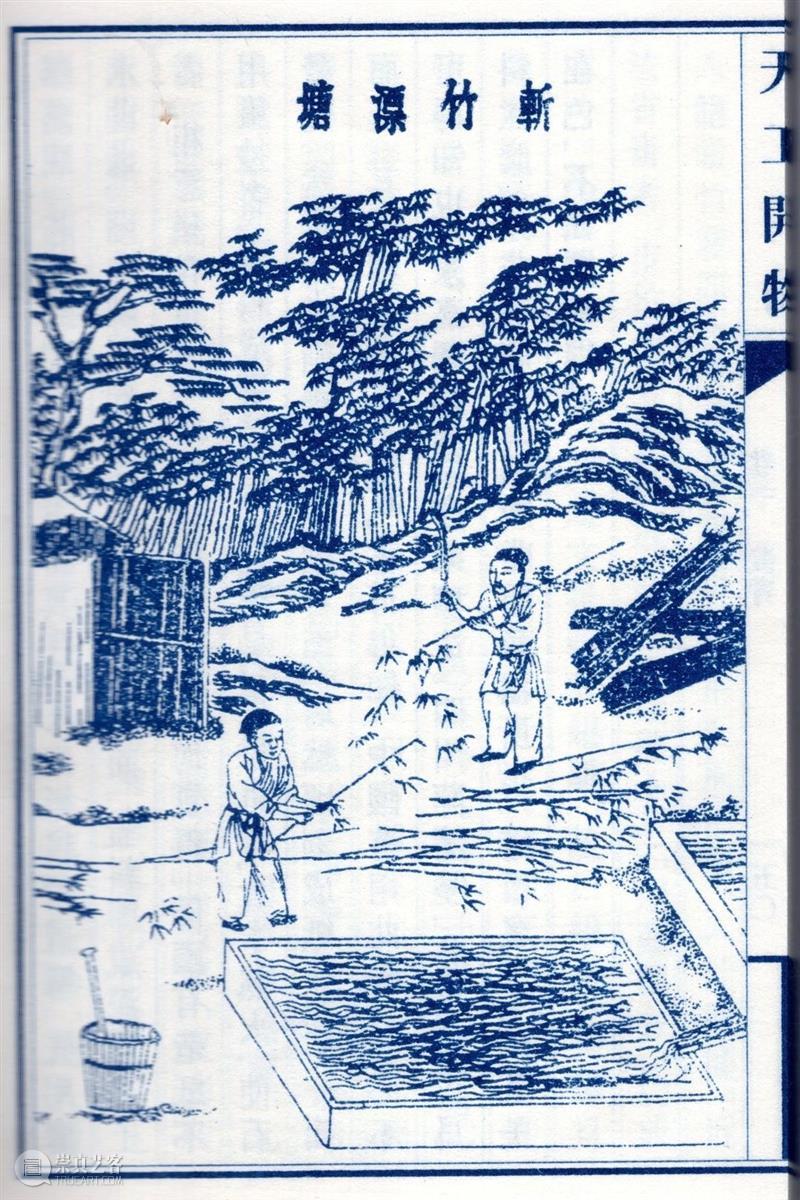

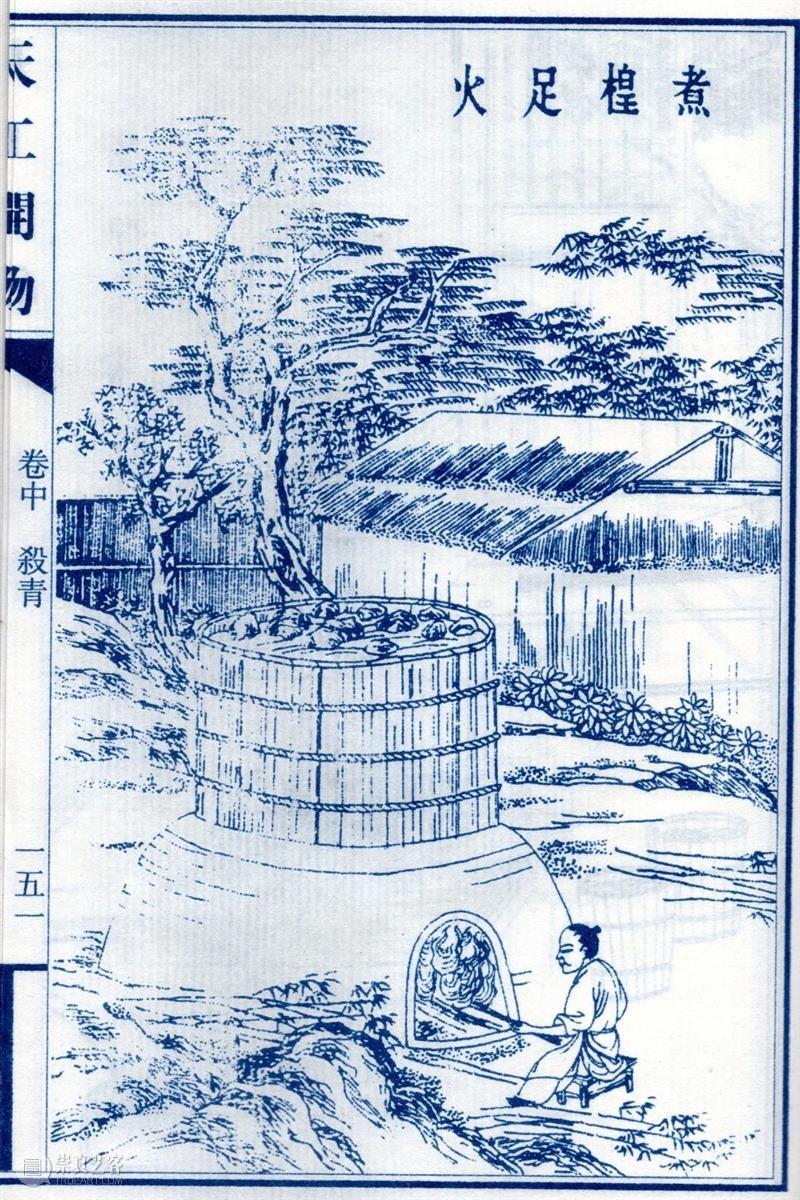

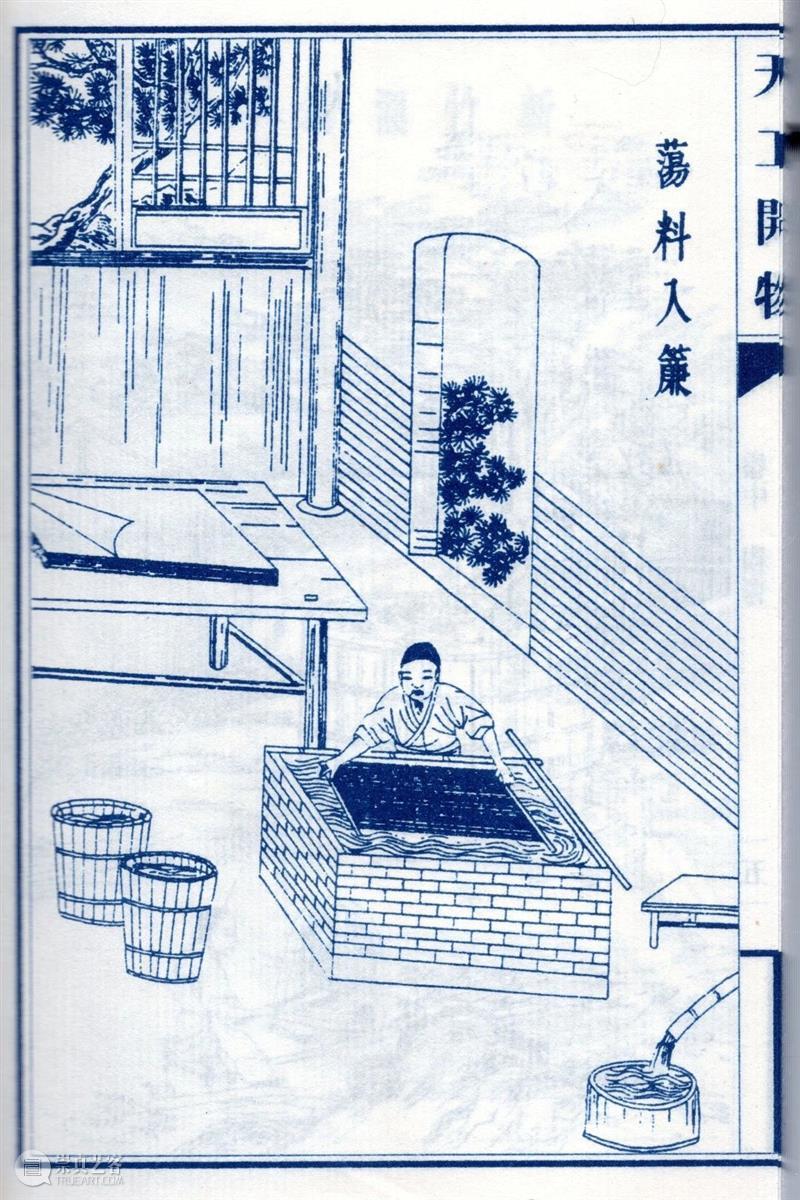

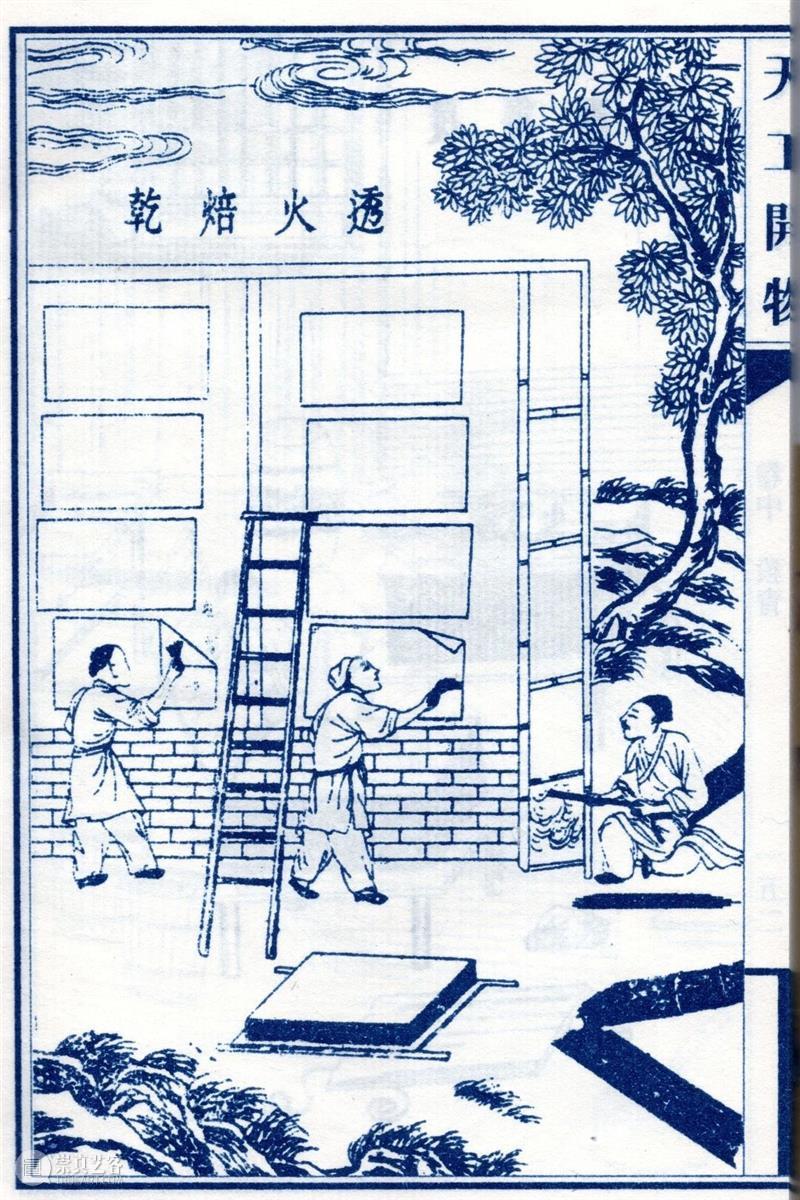

直到古代中国人为全人类发明了造纸术,人类的文明才走出了这一困境。明代的《天工开物》中,把纸的制作工艺介绍得很详细。如竹纸的工艺流程大致为:

首先,“斩竹漂塘”,将嫩竹浸泡百余日,洗去其粗壳青皮。其次,“煮徨足火”,将所得苎麻状竹穰置于徨桶之中,以石灰调和共煮八日。再次,在舂臼至泥面后置于水槽,“荡料入帘”,使得竹料在竹帘上形成薄层。最后,在压去多余水分后,逐张“透火焙干”,即得成纸。

左右滑动查看⇦⇨《天工开物》中展示的造纸过程

这一套技术如果用于制造一般质量的纸品的话,工艺环节非常明确,流程与细节都是固定的,没有复杂的变化。也就是说,这是一套标准的技术,到哪里都是这样制作,不会因为环境的变化、地理的变化就不适用。并且,其生产过程非常稳定,产出的成品形态、质量一致,无需工匠对付变化多端的意外情况。同时,其工具也都利用最简单的木头等制作,样式、制作工艺也很固定,只要掌握了相关技术,在地球上任何一个地方,都能加以复制。从原料来说,纸可以采用各种材料,从破布、烂渔网,到藤、树皮、麻等等,因此,其产地也不受限。

并且,工艺过程相对简单,再加原料低廉,可以快速、高效、持续地大规模生产,产品价格便宜,能够市场化,并且供应充足,满足社会的广泛需求。

从书写的角度而言,纸也有着非常重要的品质,那就是吸墨性能好,让书写过程快速而流畅,不费力;结实柔韧,能够长期保存。

因此,造纸术可以在全世界范围内传播,并且为各个文明都提供了一种理想的记录手段。

纸张的上述特性改进了信息的传播,从而也与治理规模的提升相辅相成。其稳定的品质,使得军事远征、商贸旅行等对媒介要求苛刻的情境,都可选用纸。而其低廉的成本也间接降低了管理成本,促进了管理的成熟。从新疆考古发现就可以看出,在纸普及以前,官方与私人都靠书写在木板上的契约或者命令来交流,随着纸的利用,地方档案、类似签证的证明、讼状等等都采用了纸,这就大大促进了社会交流的活跃度,降低了社会组织成本。利用纸作为文书,可以建立详细的地方档案,并将之复制,上传给更上一级的管理机构;中央与地方、地方与地方之间可以频繁轻便地传递文件、发布号令,等等。此外再如全国范围、多层次的科举考试,如果没有纸,依靠羊皮、丝绸或者竹简,那是不可想象的。因此,中国能在很早时期就形成大一统的国家管理格局,拥有纸,是众多条件之一。

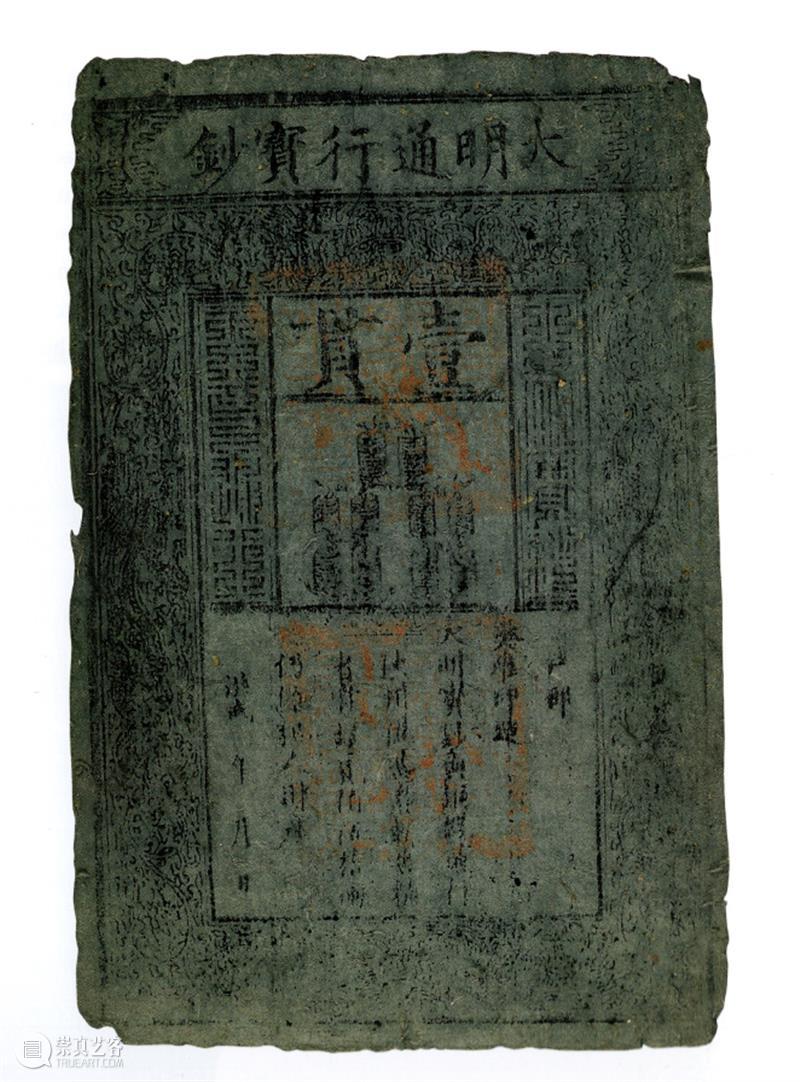

另外,中国还率先发明了纸币。实际上,一直到清代,大银庄都会发行数额巨大的银票,清代统治者发动大规模军事行动包括统一战争时,会直接使用民间银庄的巨额银票支付财政方面的需求,因此清代既没有央行也没有类似美联储那样的机构。

大明宝钞(现藏大英博物馆)

纸的应用,也改变了文化景观,激发人类发展更为复杂的思维能力。从中国来说,一直到汉代,都是史官记史,需要有专业的史官家族代代传承对于古史的记忆与记录。但到了南北朝时代,兴起了私人修史,打破了原先的特权,不仅记录的史料更为丰富,而且不同的作者对历史事件表达不同的理解。此外,在这一时期,私人创作全面兴旺,博物志、玄怪小说、诗赋成了文人自由发挥的领域,与纸的普及都是分不开的。而思想一旦书写下来,会要求书写者更为严谨,想得更为复杂与全面,这对人的智力发展必然起到催化作用。

这种变化并非仅限于上层阶级,像唐时的民间说唱文学“变文”得以抄写成卷,以文本的方式传授。尤其是到印刷术普及之后,印刷的生活百科知识书以及版画形式的美术教科书“画谱”等,都把文化教育输送到平民阶层,形成了知识与审美趣味的跨阶层流动。另外,民间版画、年画,也让市民趣味、农民趣味得到表达,在艺术中得到呈现。

《芥子园画谱》的一页

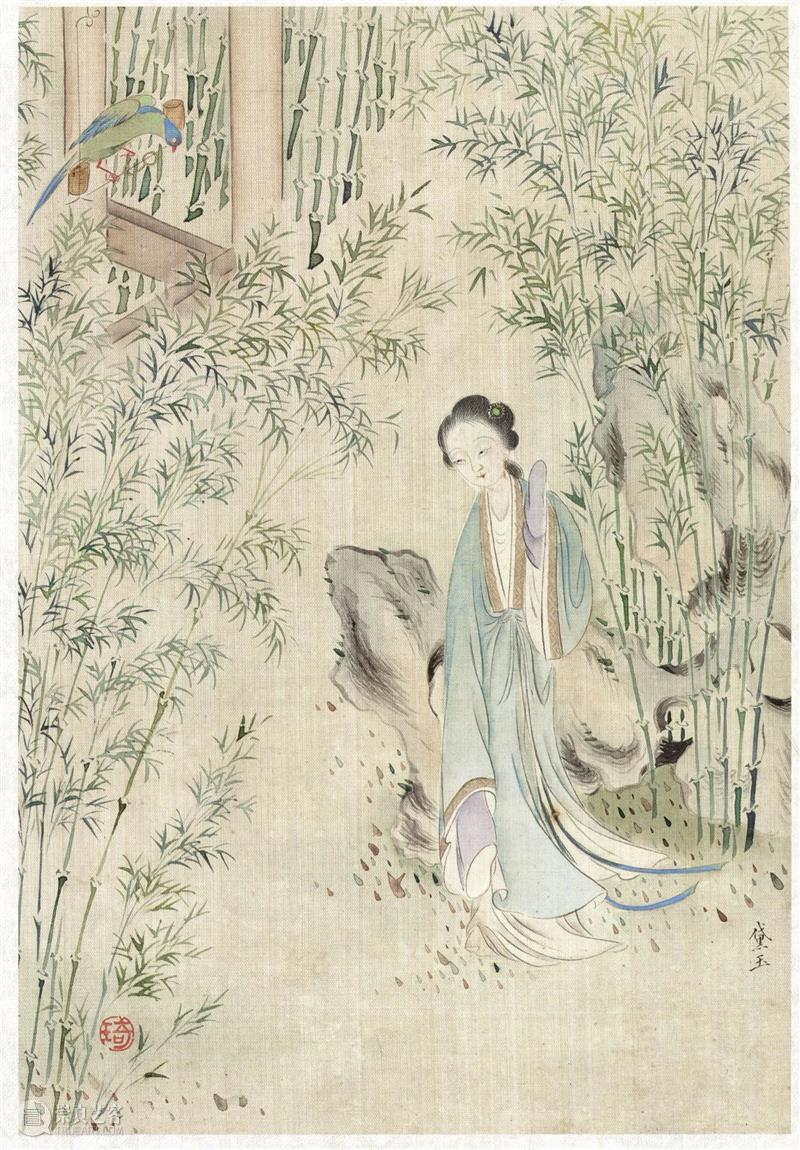

左为清代佚名彩绘《红楼梦图咏》之黛玉

右为民间版画中的“黛玉葬花”

据传说,751年怛罗斯之战后,唐军中有中国的造纸工匠就此流落异乡,把造纸术传入了伊斯兰世界。很快,这一重要技术就传到了巴格达,随后又扩散到大马士革、提比里亚以及叙利亚的的黎波里。其中,尤以大马士革生产的优质纸蜚声远近,曾经长期向欧洲出口。大约到800年,造纸术就登陆埃及,然后再惠及摩洛哥及北非其他地区。950年前后,这一划时代的工艺跨过直布罗陀海峡,到达伊斯兰文明下的西班牙安达卢斯。至于基督教范围的欧洲,则是迟到1295年才在意大利博洛尼亚出现了第一家造纸坊,1309年第一次在英国出现了使用纸的记录。就这样,一种实用的技术,逐渐改变了整个世界的文明风貌。

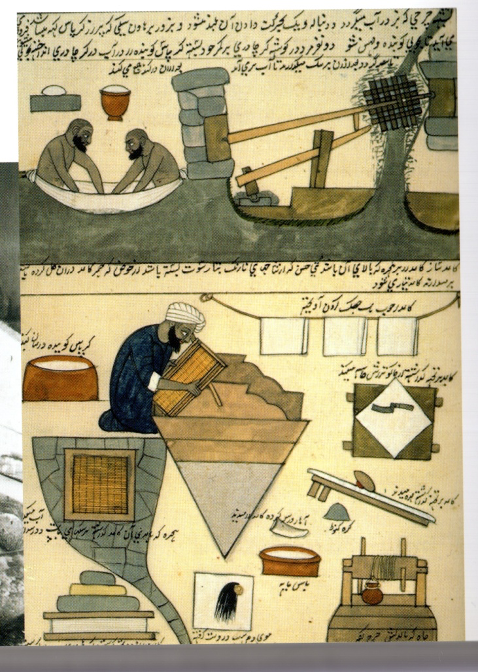

17世纪波斯文文献中描绘的造纸过程(引自《1001项发明——西方世界中的穆斯林遗产》

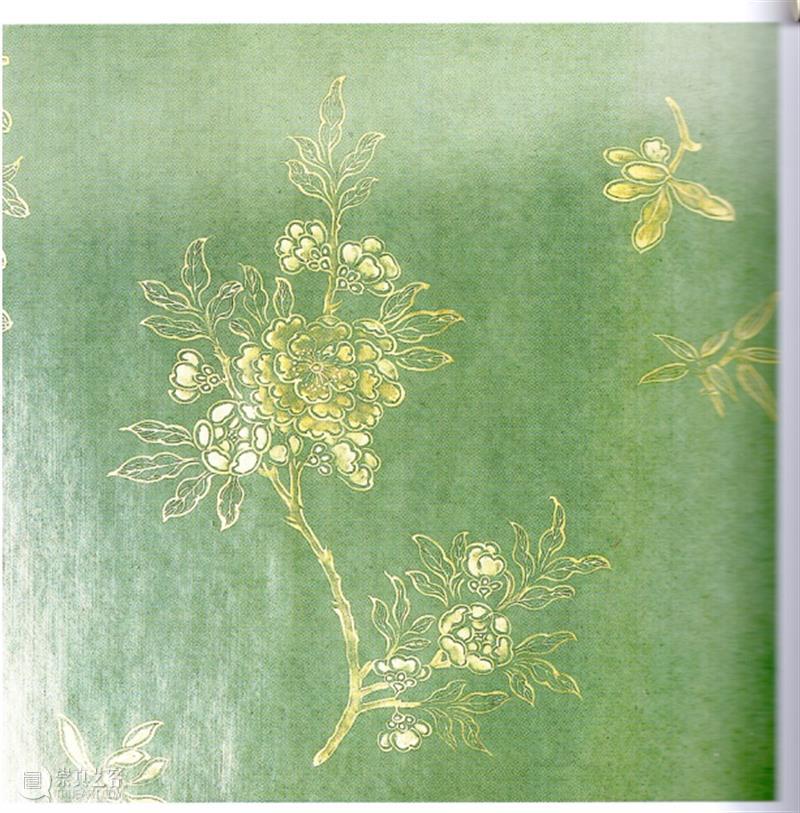

在中国传统中,高档纸精美华贵如同艺术品,从唐代起,逐步发展出染成各种颜色乃至印刷精美花纹、砑花、装饰金银的彩笺,如著名的薛涛笺,是专为记录诗词的小笺,有十种颜色之多。这些精美的彩纸用于艺术创作与居室装饰,打造了中国独有的一种奢侈与风雅。使用彩笺的风气也传入日本等国,成为东亚文化的一道瑰丽风景。

清宫用描金蜡笺(现藏故宫博物院)

唐宋以来,中国传统纸的质量达到了惊人水平,一些高档纸可以洗浣、可以裁剪,在棉布普及之前,纸一度作为织物,用于缝制御寒的纸衣、纸裤、风衣、被褥等,文人则喜欢在冬季使用纸帐,在帐内四角挂小瓶,瓶内插贮梅花的花枝,即朱敦儒《鹧鸪天》中所谓“道人还了鸳鸯债,纸帐梅花醉梦闲”。另外还发展出刷油的油纸,防水、透光,用于糊窗、做冬日门帘、制油纸伞等。总之,纸,在中国传统社会,曾经起到类似塑料的作用,用于各种生活用途。

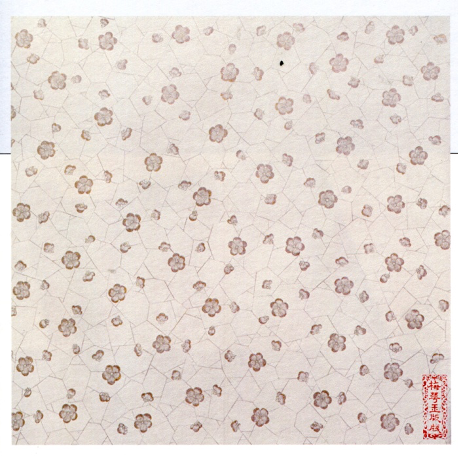

清宫所用梅花玉版笺(现藏故宫博物院)

在互联网崛起的今天,纸或许已经完成了其作为媒介的历史使命,但其所凝聚的文化智慧依然具有强大生命力。孟晖老师预测,将来,纸可能以高端文化产品的形式重新进入到我们生活之中。不论是更精美的品质,抑或是更绝妙的运用,我们都可期待在将来与更多面向的纸邂逅。

在系列活动“纸张实验室”中,我们也将秉承这一文化精神,与大家一同探索纸的千面。

*所有图片由讲者提供

幕线上出版第一期:末日超话

幕线上出版第二期:偶然的到访

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享