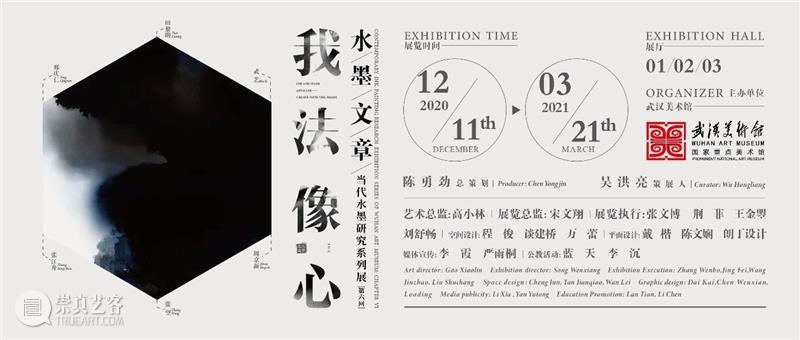

“水墨文章第六回——我法像心”

观众来信

Letters from The audience

水墨印象

——观武汉美术馆水墨展有感

文 | 宋俊毅

@美术馆热心观众、大二在读学生

武汉美术馆的“我法像心”水墨主题展已经是第六回了,之前的每一回都有关注。恰逢这一回的参展艺术家张江舟教授到我校举办讲座,得知这个展览后非常兴奋,便邀上三五好友,在辛丑年初,冬月里晴朗的一天,来到了武汉美术馆看展。

虽然已记不清这是第几次到武汉美术馆看展,但每一次都给我不一样的感受,这一次刚入展厅,便被眼前的场景所震撼。首先看到的是邢庆仁老师的作品,邢老师的作品给人一种古拙之美。研究过美术的朋友都知道,想要把东西画得“巧”,非常容易,但想要画得“拙”却是很难的。刑老师无论是用色还是用墨,都有一种直击人心的感觉,富有灵性。虽然画的是乡村题材,但并无一丝土气。反而让人觉得厚重、肃穆。

走到下一个展厅,初入眼帘的是几幅张望老师的人物写生作品,这系列作品用笔灵活,干湿浓淡都把握得恰到好处。尤其是张老师的《自修系列》作品,恰恰与邢老师的作品形成了反差,几乎都是用淡墨进行创作的,轻柔细腻,给人以清凉之感。

接下来便是张江舟老师的作品,张老师在我们学校进行讲座时讲述了他对于当代水墨的理解,给我留下了非常深刻的印象,但当时我并没有完全消化,直到站在张老师的作品面前。无论是写生还是创作,张老师的作品都给人奇妙的联想,比如这幅作品——《天地词》,我并不是第一次看到它,但当时不知道这幅作品的创作背景,因此并未产生共鸣。在那次讲座过程中张老师提到,这幅作品的创作是为了纪念四川地震中逝去的人们。整幅作品看上去如同一座巍峨的山,动人心弦,给人以庄重肃穆之感,把逝去的人们比作山,我想这也可以说是绘画语言中的“形容词”了。

后面我们陆续参观了武艺、田黎明老师的作品。武老师的作品感觉是以当代的方式记述着传统。田黎明老师的作品让人感到深邃宁静,飘逸洒脱,有着中国画传统的韵味和书卷气。这些,我觉得是中国画创作中必不可少的,当下有太多人舍本逐末,追随着所谓的“当代”,而迷失在时代的浪潮当中,我认为两位老师的作品把“当代”和“传统”两者平衡得很好。

最后看到的是周京新老师的作品。看完周老师的大幅写生系列作品,让人感觉痛快淋漓,笔法运用上可谓是出神入化。周老师提出过“水墨雕塑”的概念,何为“水墨雕塑”?依周老师而言,“水墨雕塑”即为一种新的概念,这种画法有别于传统的绘画模式。这种塑造手法常将线条藏于画中,一步到位,一气呵成。这既与传统的没骨法有相似之处又处处不同。隐晦、含而不露,这正是对周老师画法最好的表达,这种表现形式几乎没有欣赏的死角,犹如雕塑一般扎实、立体而生动。而且周老师不仅仅是大幅作品画得好,小品系列也刻画得入木三分,《水浒》系列让我很有感触。

看完整个展览让我大饱眼福、收获颇丰。可能在有些人看来,“实验水墨”艺术家的创作和理论构建,现在已经奠立了坚实的基础,现如今的水墨不再是一个论题。但水墨也远非仅仅是一种物质媒介,已然成为了中国人心中的文化原型。水墨中蕴含的思想脉络、价值与观念,仍然会长久的刻录在国人的思想中,影响着当代中国艺术家的理解、认知与判断。或许正是因为有了“水墨"这种看似自由不羁,没有限制的创作媒介,反而会激发出当代艺术家独特的观念以及语言尝试。

水 墨 文 章 第 六 回

展 / 评 / 征 / 集

END

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享