这样的颜色叫做灰

文 / 李继开

我经常靠在我的躺椅上,有时候晒晒太阳,有时没有太阳只有点小风,恍惚中看见自己躺靠着的身体起伏得像一座丘陵。这让我不由想起我小时候生活的地方,从长江上了岸就一直向上走,走十几里就可以爬到我家,因为我家所在的位置是最高的。我在家门口往下放眼望去,在那个时候可以先看到竹林、梧桐树、厂房、田坎、一些小的土坡,而后可以见到更远处的农舍与镇子,然后看到火车站;如果视力很好的话,再远就是一条灰白色带子似的平躺流动的长江,和江对岸越来越淡的山外山。现在我陷在睡眠的躺椅中,眼睛就是我从前的家门口,我平伸出去的脚就是长江,小时候的我经常就会从山脚这头不断地爬坡,慢慢走至我的眼前。

▲李继开《帐篷》60x50cm 布面素描 2020

▲李继开《帐篷》60x50cm 布面素描 2020关于过去的漫长记忆,有总比没有好,一个人的故乡是不可以被选择的,我只能时不时摘取如雨后春笋般冒头的记忆细节,一些回忆的准确出现就像一场不期而至的雨水一样,让人有靠天吃饭的感觉。我在整个儿童时期感觉天地恒定,万事万物生长变化缓慢,而自己也从未想着急长大过。就算是这样,到了某个时候人也会离开他熟悉的过去,而在我离开时已经不是一个小孩子了。还记得在搬家前一个儿时的朋友送我了一对鸽子,等我到了新家鸽子飞走了再没回来,一个月以后收到朋友的来信说鸽子自己飞回老家去了。

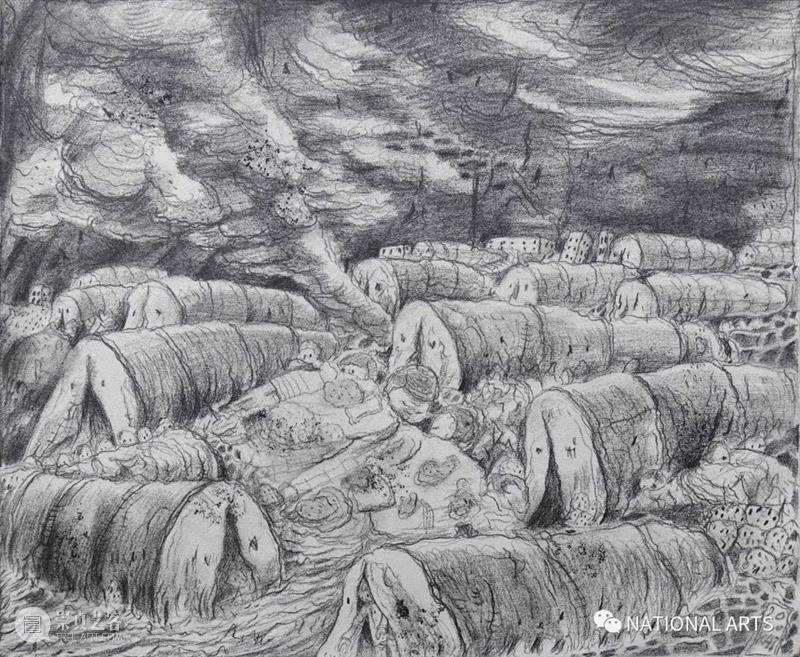

▲李继开《烟-1》45x55cm 布面素描 2020

▲李继开《烟-1》45x55cm 布面素描 2020

现代性的乡愁在画家心中挥之不去,他抒发自己对周遭的领悟,总是以个体内省的方式来展开。这种个人式书写中也包含了许多出于本能的反抗意识,对宏大叙事的回避、对集体主义伦理的排斥、对现实表象的疏离和拒绝,这些构成了李继开作品的内在冲动。

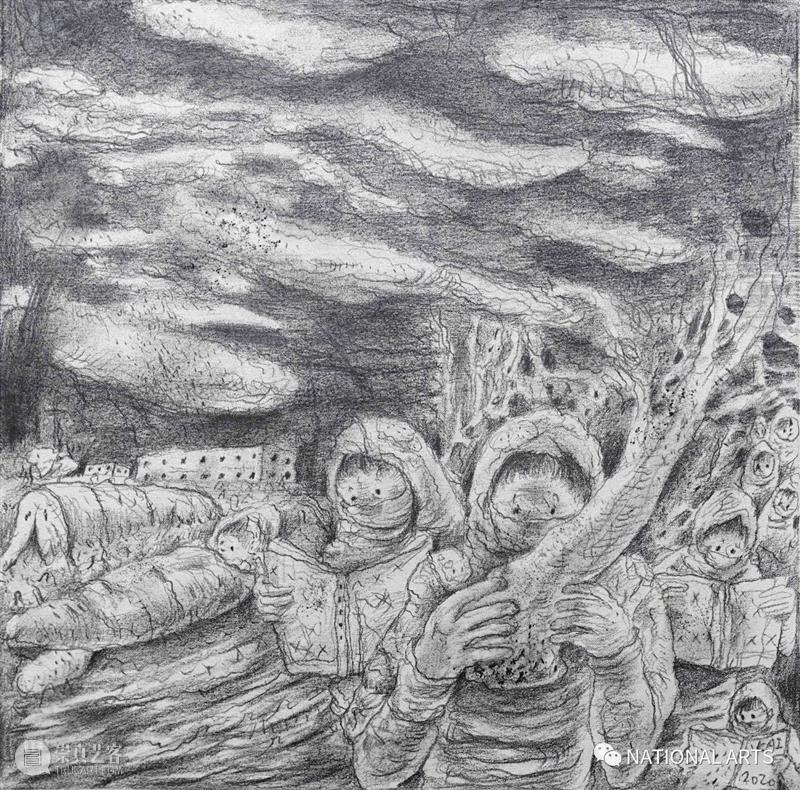

▲李继开《烟-2》45x55cm 布面素描 2020

▲李继开《烟-2》45x55cm 布面素描 2020

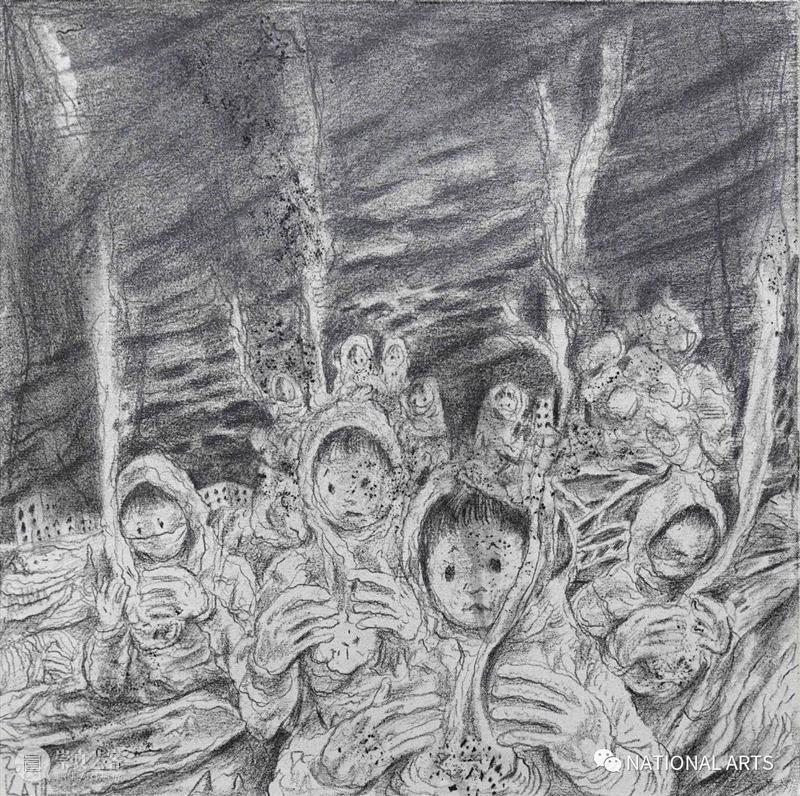

▲李继开《烟-3》45x55cm 布面素描 2020

▲李继开《烟-3》45x55cm 布面素描 2020

我身旁的长江是在它的中上游段,在缓缓流过许多的地名后就流到了我在重庆上大学的地方,我在那里呆了十年。之后长江向东流经过更多的地名,穿越三峡到了武汉,我现在呆着的家就在长江边上,我发现自己这么多年一直是在伴江而居,发现在长江的沿岸也一直都有铁路和站台,深夜总是会听见火车的声音和江上轮船的声音。

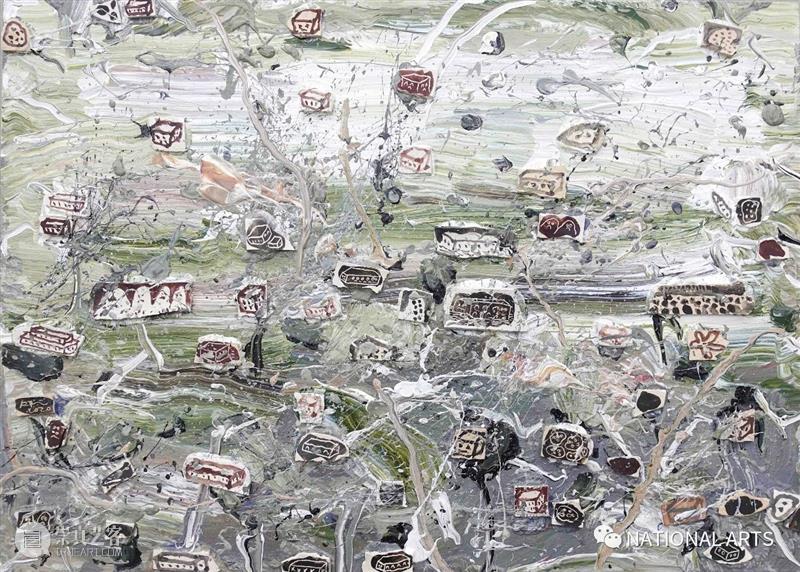

▲李继开《荒园》70x80cm 布面丙烯 2020

▲李继开《荒园》70x80cm 布面丙烯 2020

在一个人生命里,儿时的故居总是会伴随终生的,这就像对于某种食物偏好的口味和对某种气味的记忆一样。很多人的家乡都已经消失不见了,就如我的老父亲在几年前有机会去找寻他在成都双流的故居一样:从前的石板路和水井早就不见了,于是他在夜色中的一家超市和理发店门口留影,说这就是从前他家的所在。这样沧海桑田的事情实在是太过平常,但该记得的是一定会记得的。所以以至于我回乡时见到的飞鸟和地里的蔬菜野菜,也象见到它们的先祖一样毫无陌生感,仿佛它们就应当一直守在此地一般。

▲李继开《有书的风景》70x50cm 布面丙烯综合材料 2020

▲李继开《有书的风景》70x50cm 布面丙烯综合材料 2020

▲李继开《碎片风景》70x50cm 布面丙烯综合材料 2020

▲李继开《碎片风景》70x50cm 布面丙烯综合材料 2020

在流走的时间面前,一个人的真实面目只能是驻足于此时此地。自己过往几十年经过的四季颜色变化,记忆里面无数可说可不说的事情,终于杂混成了一种灰色。这是一个封存了我个人历史的灰色信封。自己一直以绘画作为职业,心知一种灰色形成的自然而然与不可言说之处,它就是一种必然的结果;如同生活中的灰尘的显形一样,时间一天天过去,淡淡的和暴烈的灰的味道都会适时出现。

▲李继开《沉睡的人》70x80cm 布面丙烯 2018

▲李继开《沉睡的人》70x80cm 布面丙烯 2018

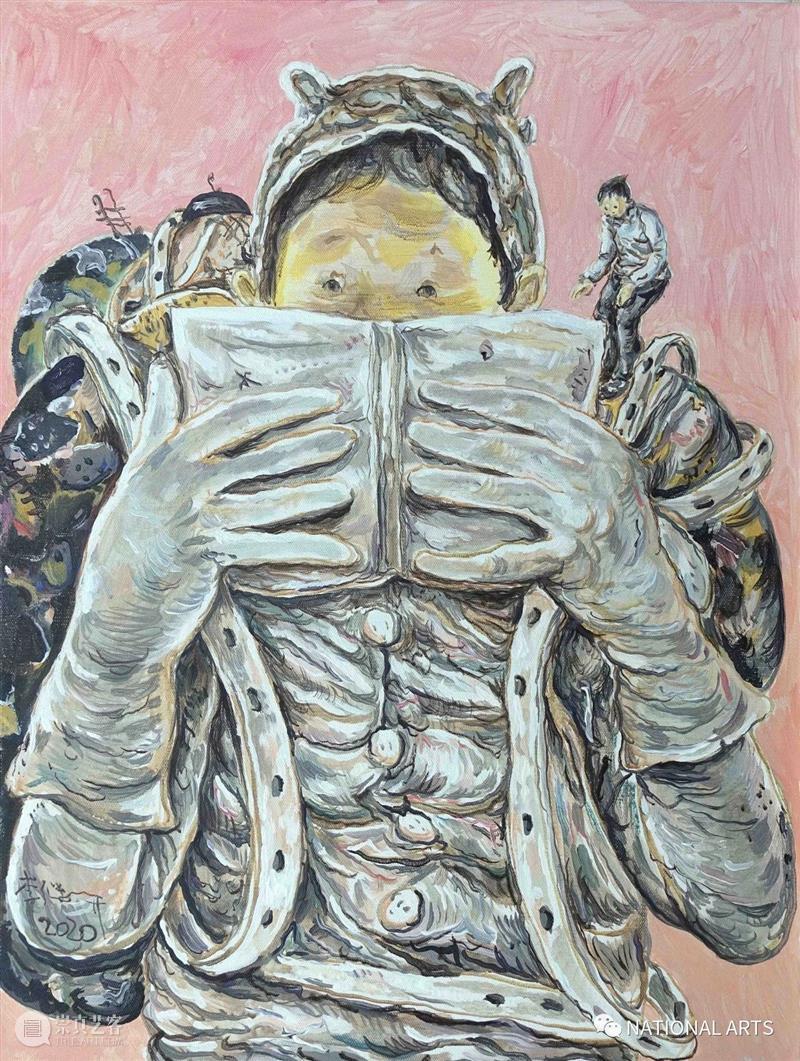

▲李继开《阅读》60x80cm 布面丙烯 2020

▲李继开《阅读》60x80cm 布面丙烯 2020此时我靠在我的躺椅上,想像自己身躯成为了一条有着山川河流,田园厂房的长长的路,或者是我小时候每天回家时爬过的起伏丘陵,仿佛我在目送自己的离开和注视着我的每一次归来。

▲李继开《芦苇》40x50cm 布面丙烯 2020

▲李继开《芦苇》40x50cm 布面丙烯 2020

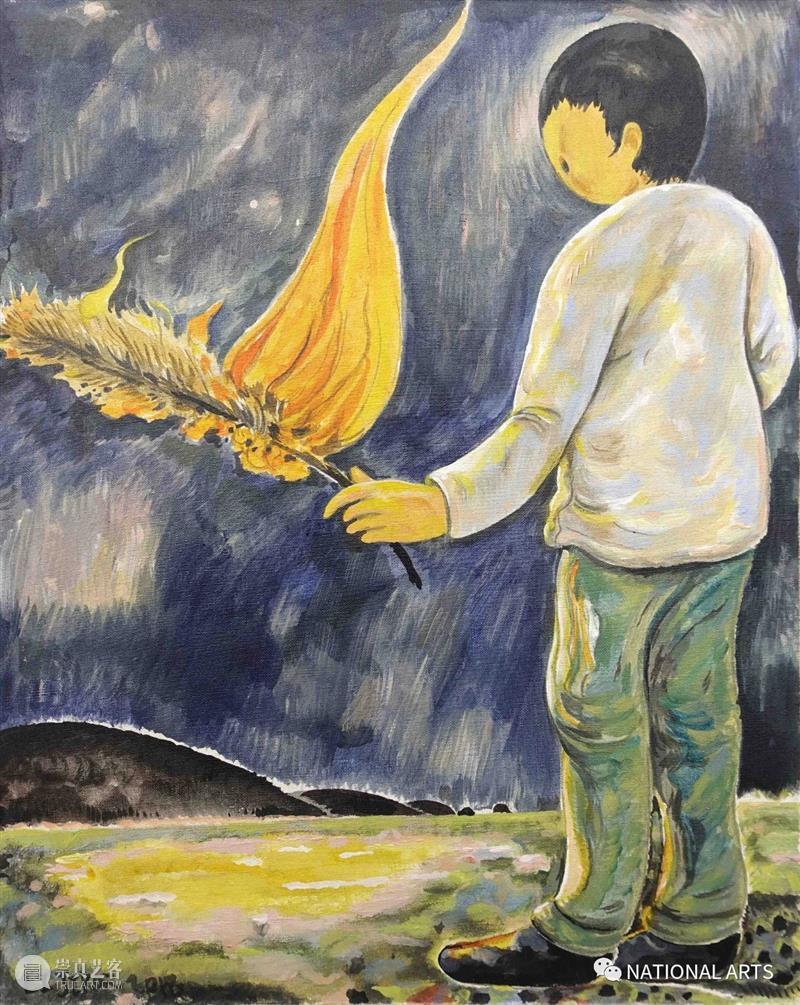

▲李继开《看火》60x60cm 布面丙烯 2020

▲李继开《看火》60x60cm 布面丙烯 2020

追忆,虚构,抒情

文 / 张尔

在文学写作中,虚构作为作家推动叙事和建构表达的重要策略,是完成一部作品不可或缺的主体手段。与此相似,在视觉艺术创作中,艺术家同样会借助虚构和想象来建立自我对世界的观察与认知,从而传达某种价值判断,见证和描绘其所经历和熟知的事物,将之转换成图像语言来抒发内心活动和内在的情绪。这两种创作情境下的虚构活动,都并不意味着虚构是脱离真实的,换言之,虚构并非虚假。一般而言,无论作家还是艺术家,他们所虚构的对象和内容往往基于一种已经发生或正在发生的现实,亦即历史或当下。因此,在小说《奥吉·马奇历险记》中,成年后的奥吉通过记录的方法,逼真地追忆他所生活的城市,他的童年过往,以及成年后光怪陆离的社会景观,这些驳杂的经验后来被认为是已经发生的历史,并且不为后来者所去认知或经历。

▲李继开《休息的人和蘑菇》200x147cm 布面丙烯 2020

▲李继开《休息的人和蘑菇》200x147cm 布面丙烯 2020

虚构通常面向两种对象,角色和情景,也可以理解为人物和故事。在李继开的绘画作品中,人们最为熟知也是印象最为深刻的,是大量出现在不同媒介和不断变化场景中的一位人物形象。随着艺术家在经历自身创作的不同阶段,他所虚构的人物也似乎由一个童年逐步成长为少年的形象。李继开借助丙烯、铅笔、木炭等材料,在画布、纸本、树脂、布艺以及瓷片上,展开对这个人物不同年龄和向度的刻画,随着时间的推移与空间的转换,情景/故事的内容和节奏也发生移步换景。和大多数完成后的作品一样,人们在阅读或观看这样的对象时,或多或少会去猜测,这个少年来自哪里,他是谁,经历过怎样的故事,他的形象代表什么或意味着什么,他是否与作者有关,抑或他就是作家的化身?

▲李继开《蘑菇》85.5x145.5cm 布面丙烯 2020

▲李继开《蘑菇》85.5x145.5cm 布面丙烯 2020

李继开所代表的新的艺术风尚不再关注以往艺术与社会及政治相关的话题,而是转向挖掘自我心灵的潜意识活动。李继开的绘画描绘了“70后”一代的内在精神历程,表现了这一代人的一种自我本质的内在状态。这是一种处于“失语”状态的冥想。画家就像一个结构主义者那样,沉溺在一种怀旧的、乡愁的态度中无法自拔。这是一些神秘、奇特、发人深省的奇幻作品,让我们迷失在梦幻的泡沫中不能自拔,李继开追求的就是这样一种“失败的纯洁与过时的美丽”;对漂浮、失败的体验是李继开焦虑的中心。

▲李继开《睡袋》146x200cm 布面丙烯 2020

▲李继开《睡袋》146x200cm 布面丙烯 2020

似乎不需要排斥类似上述的疑问,一旦作品已经完成,就意味着无论读者产生什么样的联想、揣测和追问,接下来人们面对它之后所发生的一切,将与作品重新融为一体,成为不可或缺的新的组成,作者也无需负责为其解答或解释。如果我们一定要相信这个少年的形象即是作者本人,不妨去相信另一种现象,一个作家或多或少会在他的追忆和虚构中,潜在地带有某种自传和神秘色彩,借此更为传神地抒发他的生命觉悟。出生于上世纪1970年代的李继开,童年的记忆发生在动荡年代刚刚结束的其后几年,社会文明和秩序正重新被构建,整个国家一边为过去的历史付出惨重的代价,一边又必须为民族的政治、文化、经济谋求新的出路,人民因此身陷某种疼痛、焦虑、尴尬和对未来未知的复杂情绪中。

▲李继开《睡袋》60x60cm 布面丙烯 2020

▲李继开《睡袋》60x60cm 布面丙烯 2020

一定程度上,童年最初的经验经历着一如梦幻般的荒凉废墟,很快,新的社会变革又接踵而至。这时,真正意义上的原初记忆和成长经验,正发生在中国历史急遽转型的重大阶段。改革开放改变了过往的农业社会结构,城市经济迅猛突飞,农村和城市一同经历着巨大嬗变,人们甚至来不及作出反应,只能在内心深处累积起也许是无所适从的情绪,彷徨、犹豫、顺应、顺从,成为一代人的情感写照。李继开笔下的少年,无论其年龄、身型、衣着和相貌发生着怎样的改变,但人物自内心向外在所传递的情绪始终保持着相对的统一、迷惘、呆滞、木讷、感伤,他们情感低靡的五官表情单一,大多时候下颚紧收,身体重心偏下,看上去不苟言笑,性格内向而克制。

▲李继开《碎片系列》尺寸可变 陶土上绘画并烧制 2020

▲李继开《碎片系列》尺寸可变 陶土上绘画并烧制 2020奥吉曾经做好了准备,意愿随时为现代生活的庞杂力量所牵引。尽管借助《奥吉·马奇历险记》这样的文学作品来谈论李继开艺术创作的现实意义并非妥切,但是,索尔·贝娄对文学的判断帮助我们厘清了一个既是基本的也是重要的前提,文学阐释着生命的混沌并赋予生命以重要意义。李继开在绘画、诗歌以及散文中,通过追忆一个人物的童年、少年乃至成年后的经历,虚构出种种故事情节和命运场景,抒发对生命的认知和自省,然而,个体生命无法从历史和当代中被抽离,意义于是在纷繁复杂的混沌中被建立。和他的上一代艺术家不同,同样是在塑造一个变革时期的人物,方力钧和岳敏君所描绘的当代形象传达的情绪也许更为激烈和迫切,而看上去性情内敛、不善言辞的李继开笔下书写的少年,则显得冷静和隐忍。不过,这些性格迥异的鲜明形象,都共同暗喻着在历史情境和当代社会的矛盾冲突中,人们所普遍遭遇的病痛与面临的症候。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享