a 提示:点击上方"上海油画雕塑院"↑免费订阅上海油画雕塑院最新活动资讯!

提示:点击上方"上海油画雕塑院"↑免费订阅上海油画雕塑院最新活动资讯!

学术主持杨疏清:下面我们请江梅老师发言。

江梅:我刚才都在听各位的发言,谈到的内容已经相当丰富了,有谈子健前几次的展览作品,包括谈到这一次有哪些不一样的地方,涉及的面很多,其中一些也是我的感受。

现在我想再具体谈谈自己的印象。前几天布展的时候我来过展场,当时空间还几乎是空的,里面就放了几件作品。我看到了那件《圣维克多山》的作品。现在想来,当时我可能真的是一种“误读”,因为那时候还没有相应的文字介绍,而且在当时的灯光氛围下,我想到了“相望”这个词,东方与西方的一种对望、神交。很有意思,在当时的情境下,我首先联想到的是中国的山水,凑近看发现原来不是,是塞尚的“风景”变体,由二维变成了三维。今天展场布置好了,不同的光线、气氛下,再看又不一样。这件“山”的作品,感觉像是经历了一个时空穿越,靠近地、仔细地看进去,塞尚画里的一些东西就逐渐浮现出来了。还有,其中包括骷髅这样的带有象征性的东西浮现了出来。然而,退后、保持一定的距离观看,我居然联想到了北宋米芾画里的“米点皴”,一种很中国山水的意象。我觉得这就是观看和阅读一件作品时,基于观看者的背景和趣味所产生的一种不期而遇,它是潜在的、自然的发生。记得在子健的早期创作中,对中国山水的题目也有所涉及。这样联系起来看的话,这件来源于塞尚的作品能够引导出观看者关于中国山水的联想,应该是有可以共通的来源。

在此次展览的这个系列的作品中,可以说,子健把他过去作品中一向思考的问题通过塞尚原型图像用集中的、潜在的方式体现了出来。

和前几天布展未完成状态相比,今天的现场很饱满,尤其是一进展厅,《荒原之子》高大的男子形象和周围的山形围合起来,周围还有其他尺幅不大的雕塑和小幅画稿相呼应,整体空间很充盈。

但同时我又产生了一个新的体验感,即它完整了。但是,那天布展的展厅里只有这个巨大的人物雕塑,一种未完成的现场状态,空荡荡的,灯光也不是布展调整好之后的,那个状态下的形象似乎给我的冲击力更大。那个“沐浴者”虽然像个巨人在现场,但他同时也是一个少年的形象,他站在那里感觉很莫名,具有一种不确定性。虽然知道这个形象是来自塞尚的绘画,但是他站在此时此地给我的感觉是一个惶惑的形象。尤其是今年世界遭遇新冠疫情的大背景下,更是具有了一种明显的指向性。人们开始重新反思人类的处境、命运和未来。所以,当时我看到那样一个巨人同时又是少年的形象,他的身上被消除了一切社会性的表征和信息,是一个赤裸的人在荒原中的形象。这似乎是生活在今天这个物质高度发达、资讯极度泛滥、被图像裹挟的世界中,关于“人”的某种真实情状的另一隐喻。在貌似充满了“一切”的喧嚣世界、熙攘现实里生存时,个人如何自处,如何面对孤独、困惑以及不可预知的未来?这是我看了今天的现场再对比之前的现场,体会到的另外一点。真的,一件作品在不同的现场、光线、条件下,给到观众的触动是不一样的。我想,今天的展览如果换一个场地,换一个空间,可能带给我们的信息,带给我们的触动,以及带给我们的思考也会不一样了。这是一件好的、有意思的作品,非常重要的一点,它是一个开放的,能够从不同角度进入,不同的观看者可以从中获取不同的思考激发。

还有一点,刚刚有谈到子健过去的作品。2017年,我策划了“刺点——韩子健、朱勇、林森”的三人联展。“刺点”这个词来自法国哲学家罗兰·巴特关于摄影的一个术语,大致讲的就是在观看照片时,照片里所具有的那些打动甚至是刺痛观看者内心的某些细节。这些不同寻常的细节不都是令人愉悦、舒适的,有时反而会让人在心理上感觉不适。在那次展览上,子健的部分作品就有这样的特点。但是今天当我看到这件作品的时候,“刺点”的感觉没有了,就像刚刚几位所言,让人感到了平静、冲淡。我不知道是不是子健有了另外的状态,刚才听到子仲的发言,他们是兄弟,很亲密,对他的了解是非常真实的。我从中看到的是,他把时间的维度拉长了,空间扩延了,时空放大了之后,这里面显现出了某种“向死而生”的思考。我在里面看到了死亡,而死亡是一种对于生命的终极追问。

这次展览是一个非常纯粹的展览,这种纯粹跟我们当下在很多空间看到的展览是非常不同的。比如说这个“沐浴者”、巨人,他的色彩也是主观的,过滤掉很多所谓色彩的色彩,而这种对于色彩的过滤实际上增加了一种纯粹性,让你能够直面本质性的东西。这种本质性的东西不仅仅是视觉的,而是能够进入到精神思维层面去的。我觉得子健你非常享受在精神领域中的徜徉、漫游,要了解你的话可能还需要多了解你日常的阅读。

以上是比较直接、感性的印象。我觉得这些作品很有意思,涉及的问题也比较深入,很具有启发性。一些也是目前的主流的艺术不大去涉及的问题。

杨疏清:谢谢江老师,这些都是作品的内在的问题,如死亡和存在等,讨论已经更加深入了。首先,关于作品解读的开放性,我们都在解释作品,但同一件作品解读也有另一种可能性,一个作品“横看成岭侧成峰”,我们从不同的角度上甚至在不同的时间段里都有不同的感受,不同的场地又有另一种效果出来了,所以场景化在法语里叫mis en scène,是一个动词,不同的场景化会有不同的效果,不同的呈现的方式,代表潜在的不同解读的可能性,场景化带有偶然性、时间性。您刚说第一次看到这个是米芾的山水画的暗示,而不同阶段会出现不同侧面的可能性,不同时空,像您说的一旦打开了时空的联想,解读也就开放了,不再是强调一幅画,平面的、固定、静态的东西的解读,你是可以穿越的,我们的理解、观看的视角都能带来不同的变化。另外一个问题是关于荒原。有一首诗,《The Waste Land》,艾略特的代表作,就是翻译为《荒原》。我们在北京上海这些大城市里荒原感、赤裸的生命感已经丧失了。而当社会关系、财富,物质性的东西关系脱掉之后,一切又化为乌有。这也是子健这次展览深刻性的地方,把死亡和生命带进去。静物画法语里是natur mort,死的自然的意思。面对死亡的存在,用海德格尔的话来说是“向死而在”。我们看塞尚的画不是像莫奈、雷诺阿那样充满气氛和光感的生机,塞尚是坚实的感觉,刚才石老师说的触感,触感是与古典绘画不一样的,它更多是通过身体的感觉,并通过死亡的概念引出塞尚深刻的思想。另外就是深色调的色彩,不是说没有色彩,但灰色更接近本质的色彩,灰色也是通过过滤达到的颜色,或者是黑白交融。然后你再来比较莫奈,莫奈的作品很多是没有灰色的,雷诺阿也很少有,塞尚有,保罗克利也有灰色、黑色,这就是为什么塞尚始终和印象派若即若离的原因。

江梅:我有一个疑问,刚刚讲到塞尚的作品,他画中的苹果给我们的是一种结实感,硬邦邦的,是很实在的东西。但是子健你在面对塞尚作品的时候,把他的颜色过滤掉,把二维的转换成三维的物体,雕塑也是物体,正是这种转换消解了很多原有的信息,反倒回到了你的展览的主题,“虚空”的概念。我觉得这之间的转换很奇妙,你是怎么来想象这种变化的,它是否也是一种秩序的消解与重构?塞尚有塞尚的画面秩序,但是在你的雕塑当中你似乎把它整个柔软化了。

韩子健:也许在这个过程中有无意识出现的东西,我还要再考虑一下。江老师谈到了布展过程中那天你来的第一印象和感受,我回想那天的场景,你看着孤零零的巨人,我看着你看着他,这让我想起了戏剧家彼得·布鲁克的《空的空间》,他说一个人看着另一个人走过一个空间,这就是一幕戏剧。

杨疏清:看塞尚的静物有种结实感,骷髅叫做《堆成金字塔的骷髅》,堆积在一起,工艺和形状是非常相似的,比例关系,转化成三维的时候也是有结实感,但是反而感觉骷髅是虚空的。

江梅:而且我会联想到中国的山水,中国的山水不会联想到坚实感。

杨疏清:不是说从平面到立体就变得坚实、立体,这个就是转换的奇妙之处,三维的东西代表的是不可穿透,三维也可以是通透的虚空的,这是很奇妙的转化。

韩子健:这说明转换本身就很奇妙。

杨疏清:刚才说到死亡,向死而生。请振华说说。

张振华:每个人的身心结构不一样,看完一个东西的印象点也不一样,我倒没有想到海德格尔的“向死而生”,而是觉得荒原跟海德格尔思想有点关系。

下面我先谈几点自己刚才的看展印象。中文有一句话叫“文如其人”,我看了这个展第一印象是“不如其人”,不是我认识的韩子健。我看完展览以后下到一楼,见到他在门口迎面呵呵笑调侃的时候,觉得这才是我认识的韩子健。所以我想,在一楼的子健是平常生活中接触到的子健,二楼可能是我们游历在他的思想世界里。而且我们下到一楼看到真人以后会和二楼产生一个明显的对比,有一种复杂的关系。

我记得上一次18年“超限当代雕塑展”上看到子健的两件作品《抓铁》和拳头的那个。上一次能看出来有清晰的逻辑链,是一种悖反逻辑。拳头的关节雕成反向的关节,这是悖反的状态。《抓铁》也是,铁是重的,你把它用绳子挂起来,有一个轻重的悖反逻辑。这个逻辑很清晰而且一眼可以看透。这一次和上一次不太一样,这一次比上次更加复杂。这次展览的作品更丰富一些,边界更模糊,意义和无意义之间的联系更复杂。

刚才江老师还有了了都提到了荒原。荒原是一个很有生发力的主题,不管是在艺术上还是在哲学上。尤其是在当代文明的状态下。我认为存在两种荒原:一种是代表生机的荒原;另外一种是代表颓败的荒原。这两者之间还有联系。前面江老师也提到,上海在中国是一个高度发达的城市,它在国内的任务是跟国际接轨。跟北京的政治中心不一样,上海是一个经济中心。如果看它的商业化的一面,上海就成了一个荒原,一个思想、艺术和人文方面的荒原。它如此的发达却如此的没有灵魂。我们可以把荒原这个主题放大。也就是说,在艺术展馆空间内的艺术作品映射了上海这座城市的荒原。那么,为什么如此文明的状态给人以荒原感?因为缺乏第一种状态的荒原,充满生机、生命力的荒原。而这就是现代文明的状态。海德格尔对此的解释是“存在之遗弃”,即只剩下存在者意义上的东西。这有点戏剧化,全部点亮了的文明,却是没有野性、生机的荒原。我记得第一次去北大的时候,印象深刻的是两样东西,一个是北大的猫,长得特别壮,像狮子;还有就是北大里面有一片荒地。寸土寸金的地方有一片荒地是非常奢侈、稀罕的。在上海就更加是了。今年房价又开始涨了,你要有一片荒地是不用的、不造东西的,就让它荒在那里,反倒成为有生命力的状态。我们能不能在这么文明的背景下去接近第一种意义上的荒原,让无用的荒原在那里存在、生长?这是一个不断反复出现的论题。

然后我还想提一件大家都没怎么提到的作品,就是《这个人》这件作品。我觉得这件作品比较耐看,其他作品你不一定一直在看它的各种细节,但是拳击手的状态,这个人的姿态是很耐看的。因为他并不特别鲜明。一般而言,拳击是一个激烈的搏击运动。但是这个人物呈现出来的整体状态并不特别激烈,既不是胜利也不是挫败。他不是激烈地在那里搏击,而是松散的,带有一点疲乏,却又不是坏的疲乏,可能是训练完以后的状态。既不是完全的生也不是完全的死,是一个带有松劲儿的,很有趣的,不太好描述的状态。我觉得它非常耐看,因为这件作品并不确定和清晰。这件作品还有一个有趣的地方是,它的旁边有一只鞋子,一只成年男性的鞋子。整个展览的现场都是非日常化的,充满了骷髅、荒原、死亡等主题。那只鞋子给我很深的印象,因为它非常日常,就好像是某一个男性穿的鞋子,可能就是我爸爸的鞋子。这双鞋子在这里特别突出,它跟整个展览表现的东西不一样。

杨疏清:谢谢振华。“文如其人”,作品和人生的关系,这里我们知道塞尚是一个永恒的主题,梅洛-庞蒂有一篇名文叫做《塞尚的疑惑》,塞尚他的性格上有狂躁症,有一点人格分裂,而且他极度的不自信,回到子健这里,随着年龄增长,也触发了对一系列问题的思考。塞尚把骷髅作为主题确实是从1902年开始,他母亲去世之后,他四十几岁接触到皮萨罗。塞尚以前在巴黎和印象派画家在一起,过着典型的巴黎艺术家的生活的。但是后来他收敛了,回到法国的乡下,然后他的创作是和他生命体验相关的。上海是不是荒原我们另说,我们是从北方过来的,对上海另有看法,与上次我们讨论的绘画中的南派和北派问题相关。荒原这个意象确实跟艾略特《The Waste Land》有关,振华说的很好。自然生命的维度,这是我们城市文化所缺失的。回到塞尚这里,它有一种野蛮的自然,这个是在绘画透视学成熟之前更加野蛮的状态,这个跟我们荒原的主题结合起来。野性、混乱chaos都是相关的。

韩子健:我看到振华老师就想起在振华课上度过的时光。《这个人》是几年前做的,现在做了一些细节处理。同样的东西在不同的场域和语境中会生发出不一样的意义,我希望每个人都能有自己的感受。这也包括对现场的感受。

杨疏清:这人好像刚打完一场比赛,没有了运动时候肌肉的张力。

丁设:前面我在展厅看展,没太看明白,我就进来听听,听一听似乎明白了些,看来这次的展览需要导览。今天来的大都是从事理论和哲学工作,阐释的理论也十分高深。没听之前,我在想子健和塞尚有啥关系,塞尚已经过去了,子健还在进行中,大家反复在讨论塞尚,看来是对话。塞尚是西方很重要的大师,我认为今天子健对我们也同样重要,他的作品反应了这个时代的的认知,他们之间空间距离很大,但能互相包容。讨论会听着听着反而让我先前的没有看懂变成一种满足感。今天展览让我们看到了一种人类文明的尴尬,从少年“浴者”身穿的短裤,到莫名其妙的面部表情,给人很多思考。今年世界发生的一切让我们反思,人类进步快否?展览营造的场景异样,物品之间的莫名关联,那站着的少年,可能是子健也可能是我们,十分戏剧,只身站在展厅中让我们变得自我疑问,我是谁?一切之间的交流需要点位和通道,今天的展览给我们提出了很多要去解决的疑惑,这一切反而让我感觉到充实和兴奋。

杨疏清:丁老师说得很实在。丁老师一开始提到的感受可能就是现代艺术和古典艺术的区别。看的状态一般分为两种,观念性的看或识别性的看,比方说看到一个瓶子的形状和理念,这是观念性的看明白,另外一种是所谓的感性的观看,首先要把我们的观念排斥掉、屏蔽掉,这样就不再是我们说的一定要看明白画的是什么。因此,这样反而有不同的作品解读性和丰富性。

李诗文:丁设刚才提出一个问题,塞尚和子健之间有什么关系?还是接着他的话讲,子健你和塞尚一样的晦涩。塞尚一直是我们艺术界的难题。我不是从一个批评家的视角来谈这个展览,我是从一个绘画实践者、创作者来谈塞尚和你的作品的感受。我觉得子健的展览有一点是没有疑问的,这是一个非常诗意的展览。如果我们静下心仔细去品味,从他的作品中我们能感受到一种无法用言语表达的感动,包括作品呈现的现场境域和他在墙上写的那些文字。我们似乎觉得他的作品是晦涩的,充满了理性的思辨,又充满了典故。他的每一个造型设计、现场设置都能找到艺术史或者哲学思考的源头。当这些与他写在墙上感性的文字相比照时,又可以感觉到他有一颗很敏感的心。我说他的作品具有一定的诗意性,诗意的东西又是带有感性的。用典是这个展览很鲜明的特点。因为石老师知道他一贯的作风,所以刚才在看展是问他那个苹果不是被踩了一脚有什么来历,他后来就解释了,果然有来处。他作品一贯常用的手法就是他不是完整的方式去呈现,他以不完整的方式去表达完整的东西,所以我们看他的东西总是处在未完成的状态,现场总是邋里邋遢,弄成那种气氛,就像你们去年做的展览(注:指展览“嗅汗-李淜油画展”)一样有相近的气质。那个展览开幕也是在12月下旬一个阴冷的冬天,那是一个充满现场感的画展;现在是充满现场感的雕塑展,时隔一年,两个展览是有呼应的。这是我对他们作品的感受。

再谈谈“真实”。我觉得中国的艺术和西方的艺术对“真实”的界定追求是不一样的,虽然在走到极致处这两者或可相通。西方秉持科学精神,注重理性逻辑,对“真实”不断追问、拷问、剖析,这点在塞尚身上体现的非常明显,塞尚对于“真实”的追求为什么如此的倔强、暴烈?西方人对视觉观察非常尊重,因为人有两个眼睛,两个眼睛实际上是两个视点,所以从两个角度去看一个东西的时候,两个视点获得的物体轮廓肯定会产生交叠的现象,所以塞尚在写生时会不断地修正对象的外形,留下叠影的轮廓,这跟他对真实的追求是有关系的。这一点在好多西方艺术家身上体现的很明显,比方说英国的厄格罗,还有西班牙的洛佩斯·加西亚。他们往往在追求“真实”过程中展示了对时间的绵延、对空间的拓展。洛佩斯画一张画,有的时候时间跨度达到十几年以上。他画工作室庭院里的果树,从果树刚刚长出叶子、到结出果子、乃至果子掉落在地上变成泥土,这个对“真实”追求的创作过程有个纪录片跟踪记录了。他画的时候需要在地上打两个桩,运用线、铅锤不停地去衡量、测量物体之间的距离和物体的比例。由于创作时间跨度大,自然而然间果树随着季节的变化是不断的生长的,由春天到冬天、生长到死亡的过程,时间感在他的画作中不知不觉地凝固下来了。他的作品不仅仅展示的是眼睛所看到的形象,还展示了的是一个深远的物体存在的空间和时间。这就是展现了存在之“远”。

讲到“远”,其实是有两个维度的“远”,一个是属于空间上的、距离上的远;一个是时间上的“远”。艺术创作需要是在两个维度上展现这个“远”。“远”是什么,“远”是距离和时间,其本质具有诗性的,诗和远方,远的本质就是诗意的东西。这是西方对于真实的追求。

中国人对于“真实”的追求,往往把实化为无,化为虚空,他觉得最真实的东西是从无中间生发的。我看到塞尚晚年画的《圣维克多山》和倪云林画的平远的山水非常类似,好多用笔结构、气息,萧散、疏离的感觉非常相似。晚年的塞尚相当从容,尽管他大的线、大的画面的结构仍然存在,按照他自己的说法,是想要把大自然的各个妙处结合到画面中来,这种想法和中国画家的“外师造化,中得心源”“搜尽奇峰打草稿”不谋而合。我们古人面对山水的时候也是写心中的诗意,写理想境界的山水,把自然界中各种各样的妙处结合在画面中,这和塞尚的想法是类似的。显然塞尚是没有读过中国山水画论的,他的观点后来在他圣维克多山的风景画中验证了。我谈的这些只是从一个绘画实践者、创作者来思考空间,思考时间,思考观念,思考一些诗意表达等等。这些东西和子健雕塑创作某些地方或许相似,这是实践者对这个展览的感受与理解。

杨疏清:晦涩,ambiguity,塞尚诠释过的。

李诗文:他的晦涩你可以用心感受到,但是你没办法用语言表达出来,予欲无言,我想说但是我说不出来,就是这样一种感觉。

杨疏清:喜欢梅洛庞蒂的都会说喜欢的就是他的晦涩,子健这个展览和去年我们做的李淜展览都有一种未完成状态,在workshop,工作的现场。

陈庆:各位老师好!大家都讲了很多了,我就尽量精简一些,就是四个关键词:废料、遗迹、凸与凹、变形。在我看来作品现场给我的感受不是原始荒野而恰恰是废料。无论是骷髅还是树木都是衰败的形式、废弃的存在,那些石子不是自然的废弃状态而恰恰是工业生产的余留,这也是为什么张老师前面说鞋子显得很突兀,因为其它的废料是可以被自然消化的,只有那只鞋子最终无法融入自然的环境。第二点:遗迹;骷髅的形式是人的遗迹,是从人的形式向自然的过渡,但又不完全是自然的状态,他有我们的DNA,也有我们的形式在那里。所以其中涉及到的不仅仅是死亡的问题,还有我们变成骷髅时在图像上的转变,我们现在的图像和我们变成骷髅时的图像。像我们看到贾科梅蒂的画时,画里的人会有点儿骷髅的感觉,在我看来他是想在活人身上画出从人像转变成骷髅时的形式,而塞尚那里独特的地方不是让骷髅向自然进行转化,而是寻求自然物相似于骷髅的地方,这是因为事实上骷髅是比苹果更难表现的形式,因此更根本。骷髅有两点,刚才杨光老师也说到了,凸与凹两种形式。我们说苹果跟头盖骨那么坚实是它凸的一方面,凸来自制高的光点散射,正如塞尚所说阴影不是凹陷的而是凸出来的,其实不仅仅是三个苹果或骷髅在构建三角形,而是在单个的骷髅里面已经有三角形、圆柱体了,所以会有坚实的感觉。凹则是更有意思的形式,我们看到骷髅的形式还是它深陷的眼窝,那种虚空。杨光老师在展览的导言里为什么说遥远,在我看来这种遥远恰恰是凹陷、虚空带来的感受,虽然可以放得很近,但是它给人遥远的感觉。而且很有意思的是梅洛·庞蒂在《可见的与不可见的》中说过凹陷其实是灵魂的形式,它塑造一种虚空,而这种虚空是灵魂产生的条件。最后一点:变形;那就是说坚硬、柔软。韩老师的作品中有四种骷髅形式:平面的、一个球的、三个球的、还有一个金字塔式的骷髅,刚才各位老师谈到了骷髅的形式涉及到从二维到三维的过渡。因为在塞尚那里骷髅是在画中,是二维的,这个展览中的骷髅是雕塑,是三维的,恰恰是从二维转到三维之后这些骷髅好像比塞尚的画中的骷髅变得更加柔软,它是物的变形,更接近培根表现的肉体,通过转化达到了塞尚追求的东西。刚才张老师提到拳击手这件雕塑,这件作品也给我印象深刻,一方面是姿态上摸着肩膀的拳击手有种疲惫酸痛的感觉,还有一点是他的左手没有带拳击手套的地方是有点儿血肉模糊的感觉,可能身体在那种地方也变成一种废弃物, 激烈的使用过呈现出这样的状态。上边就是我想讲的。谢谢!

杨疏清:废弃、遗迹、凹陷式的灵魂的形式,都是很德里达式的概念。自然不全是生机勃勃的存在,苹果与骷髅并存,还有这个身体的变形,转换成立体三维之后反而有了废弃的感觉。

马艳:一直觉得韩子健的作品很难谈,结合刚刚看过的展览现场来谈三点感受:一、此次展览叫“遥远之迹”,在展览现场我们看到韩子健用雕塑方式处理的塞尚主题。塞尚作为画家中的画家,现代艺术史之父,他不仅影响了当时的艺术,包括立体主义,对今天的艺术也产生了很大的影响。我没有和韩子健交流过他为什么要选这几件东西来处理,无论是苹果、骷髅、圣维克多山都太经典了,但我们看到在这些作品中,他不是简单的挪用和拷贝,而是用多元的手法重新表现出来,一种新的作品生成。在展览中,最大的雕塑作品是《荒原之子》,其实塞尚的《浴者》是一个系列,他画了好几幅,这幅应该是塞尚在1885-1887年左右画的比较早的一张,而且是画的比较具象的一张。而韩子健根据展览情境将这件作品进行了有效放大,进行“塑形”,是不是也考虑到雕塑语言平面向三维的转换问题,这是我自己的一个思考。另外,塞尚作品的色彩是很丰富的,而在整个展览中,韩子健用单色画的方式根据雕塑结构和形体关系进行更加个人化的过滤和处理。

第二点感受是韩子健作品中呈现出的“文本性”。他作为当代雕塑的实践者,对艺术和哲学中的问题有着敏锐的思考,这种文本性,视觉语言和文本书写、艺术和哲学的关系一直内在于他的作品中,是他作品非常重要的特点,是他作品的“灵韵”,承载着作品的厚度。比如在《指月》的早期作品中对物与存在关系的探讨,“杀千刀”展览中对尼采生命哲学和视觉生产的讨论,以及今天的展览中关于梅洛—庞蒂现象学的关注等,但无论是中国传统哲学的探讨还是西方美学的追问,韩子健关注的不是文化的命题,而是哲学的议题,关于现象、存在的谈论。有一点他把握的比较好,就是他既没有让文本大于视觉语言,也没有让视觉语言大于文本,整体平衡的比较好。

我要谈的第三点感受是韩子健雕塑语言呈现出的“中间性”或“中间状态”。从他的艺术创作脉络和谱系中,可以观察到他不是一个传统意义上的雕塑家,而是介于雕塑和装置之间,就像他自己谈到的,他一直在探讨雕塑是什么,雕塑还能做什么,雕塑的边界是什么?传统的雕塑关注的是手工、手感,形塑出一个形象,而装置可以用文本、影像等多种方式呈现,包括此次“遥远之迹”的展览现场对于视觉场域的呈现,都体现出对于装置语言的运用。除了雕塑和装置的中间性外,在这个展览中雕塑和绘画之间,平面和立体之间,作品和反作品之间,完成和未完成之间的“中间性”都有讨论的痕迹在。

杨疏清:谢谢马老师,这个作品是1887年到89年的,确实塞尚有一系列的浴者,子健为什么选这件?

韩子健:可能就是我喜欢这张吧,因为它的个人化处理相比其他几张要少一些。

李诗文:《浴者》其实是塞尚以儿子为模特画的海边浴者,一个少年,一个小男孩儿,在空旷无人的海滩上。子健据此营造的雕塑场域,氛围中有种荒原感觉,孤独少年在荒原中间,传达的是“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”的失落与惆怅。

江梅:还有刚刚讲到少年,少年是一个很特殊的形象,少年是介于成熟和童年中间的状态,这种中间状态充满矛盾感,既有成长的劲,又有很多不适应,会拒斥很多东西,所以少年的形象在文学作品中时常出现。

杨疏清:少年有点儿沉思状。

江梅:沉思的少年内心充满激烈的张力,这可能就是子健选择了这个形象呼应了他自己内心的一个少年的形象。

余明锋:最终我们都把它解释称自画像了。

庞海龙:前面诸位老师的发言已经很深入了,我就简短地说下我自己的感受吧。我今天来的有点儿晚,等我来到二楼展厅的时候只我一个人在现场,我在现场似乎忘掉了每件作品,突然发现这种体会是我在2020年这一年中一直思而不得的状态,并被现场释出的气息所笼罩。对我来说这个时候所有的技术性语言和逻辑都变得无力和局限。这是我一个最大的感受。忘记了它是场展览,而且每一件作品和塞尚的关系与否都不重要了。另外这次有件《踩一脚-物质的非理性》的作品是之前我策划的一个展览邀请子健参加的一件参展作品,我看到这件组作品在布展上贯穿了整个空间,感觉这恰到好处地和当下的某种情绪产生了共情。这么多年我对子健作品的了解从看到他的作品《指月》开始到现在,在我看来他的作品一直是在诗意的表达中充满着思辩的力量。现在很多展览看上去都很潮,而子健的展览却反其道而行之,展览有着深沉的内在气息。展名虽为“遥远之迹”,但它却能贴近一个人内心之中最柔软的那一块。在今年这个特殊的语境下,他能从一位艺术家的语言视角来直抵一个人的内心,他做到了,这个很重要。

杨疏清:庞老师讲的非常好,感觉气息对了。

庞海龙:很多东西是不可描述的,语言有的时候有局限性的,感受是最真实的,感受是不可琢磨的,语言是局限性的,局限性的东西永远是有距离的,所以我偏向感受。

李淜:子健这次的展览作为油画雕塑院雕塑学术系列展,是想在“学术”这两字上有所体现的。今天我在展览现场的时候,非常期待某块地板突然松动了,从其中塞尚冒了出来,支起画架,再画子健依据他的画作做的这些雕塑作品,这是我的心里的愿望。塞尚在上个世纪被棒为神明,但我一直觉得他是不太会画画的,上天没给予他任何一只巧手的禀赋。为什么这样一位不太会画画的人会被封神呢,我以为他的绘画底色是西方的科学实证,以及对客观世界的本质真实再认知,并在平面画布上运用视觉语言,推导、演绎他个人对世界的理解。基于以上,我想是否拥有巧手己然非那么重要了。这俨然开启了在太阳系内一颗蓝色行星上位于北大西洋东岸地区的灵长类生物对于自身视觉系统更深入的探讨。今天位于太平洋西岸的子健为塞尚的作品植入了纵向的座标轴,将塞尚的平面作品再编码,进而引发了更多思辨与想象的空间。

杨疏清:最后请我们李晓峰老师总结。

李晓峰:看了展览,这也许是今年最让我感到尽兴、舒畅的展览之一,为什么呢?因为2020快要过去,我们总是会谈及疫情,很多事情因为疫情暂停、又重启。第二就是研讨变成非常独特的格局,一批是子健的艺友,一批是子仲的哲友,把我们带到了极其思辨的语境中去,我远离了几十年的哲学,浸泡在艺术的满足中,所以我对研讨局面觉得很意外也很有意思。韩子健的创作我很熟悉,他其实是一位特别追求禅意的人,但他的禅意里头有一股狠劲儿,不然也不会有“杀千刀”和“遥远之迹”这样的作品,包括《指月》,中国表达月亮的作品有多少啊,美好也好,超脱也好,他那一指是一指禅啊,挺狠的,这是我们要注意的维度。2008年我做意大利都灵国际雕塑双年展中方策展人,特意把子健的作品《马远之水》邀过去,那个作品不是纸本,是雕塑的水,经验之外的表达,觉得很东方也很能被西方接受,再早先他做过一批钢铁焊接山水,这里有种很矛盾的观感,水墨系统用金属来焊接,颠覆了我们的观赏经验,子健作品的非常与冲击呈现得越来越充分。刚才我们提到的“杀千刀”,那次展览里有个锤纸的作品,那么柔软、脆弱的纸被千万次击打,这次展览他的材料使用更有了更具体体现,故事、寓言、神话,呈现出了史诗的气质,不管是现实、历史、虚构,却有着显然的逻辑链。踩过的苹果,残缺的骷髅,两个东西放一起,山用水泥做,子健弄的时候一定很尽兴。还有那些像沙滩一样的碎石、碎沙甚至泥土,我刚刚又去看了一遍,感觉是有意弄的,他是非常小心的完成这个场景。这个场景非常细腻,我们在找的是形象还是一种经验呢?他既打破了形象又改变了经验。比如说那个碎石,边角料的东西,想在哪儿留痕迹是很难的,所以韩子健的痕迹,是带着很多尖利、艰难、伤痛的历程留下的痕迹,是某一种荒原的局部。

我觉得从“杀千刀”到“遥远之迹”,这个“迹“很妙,遥远看不到迹,那是一种心里想象,当遥远的时候,只看到一片混沌、虚无,但是有“迹”是什么意思呢?留下来的发生过的东西,这个东西是有关联的痕迹,泰戈尔的诗说“天空未留痕迹,鸟儿已经飞过”。韩子健恰恰是一位雕塑家,他的痕迹,跟塞尚对话也好,或是把塞尚作品做一个雕塑衍伸也好,借用了塞尚的新世界观进行一次更新世界观尝试。一位画家的新的观念表达,这个表达,也是一次颠覆与开启,如疫情带来的停摆与重启的可能。不是表面模仿性的印象,是骨子里生成的观念性印象,以当下雕塑家身份和剧场化、场景化、场域化来完成向塞尚的致敬。那个男孩子的雕塑形象给我印象很深,去年达明赫斯特做了一个海底打捞的神话作品,我觉得赫斯特那件似乎就太匠气了。我们在座的哲学家多是德系的,应该理解读歌德的《少年维特之烦恼》,今天子健的作品也可以叫“新少年维特的烦恼”,这个男孩子还让我想到《香水》里的那个男孩,腥臭鱼市里诞生出来,却天才地甚至暴力地演绎了香水的精魂,遍身伤痕,又有一种神圣庄严;甚至感到像爱神丘比特,那脸显然是被拳击“哐叽”打了一下,这个雕塑对面又有一个戴着拳击手套的作品(注:指《这个人》)。这件作品也像经典的德系,丢勒的自画像,这个姿势是新教最初期的一个行为暗示:我只忠于自己。右手往左边放,左边是心脏的位置,这像宣誓,我只忠于我自己,代表了自我救赎。

还有最后一个感概,我们中国80年代以来,在现代艺术进程中,曾有一支一直非常强大的力量我称之为西南力量,但他们属于一个新图式时代、图像时代,景观社会,消费社会,都因图像而图像化了,比如广告、符号、logo。上海难以成为实至名归的设计之都,是因为这边出来的艺术家多愿走出图像,比如抽象,比如意象,都是远离图片路数,我们找的路数其实很痕迹,很味道,很触摸感,找的其实就是我们刚才提到的时间性,又是品质感的东西。这种体会无论从雕塑、绘画、抽象,我们能看到一种可能性,可能性替代了我们80年代以来图像时代一枝独秀的现象。这次来到子健的展览我就得到了再次的佐证,我喜欢子健的作品,也觉得不管上海是不是荒漠孤岛,上海的独特性究竟在哪里?或许这批人会渐渐地说出来,我就说这么多。

杨疏清:李老师讲得好,作为一种创伤性的痕迹,是肉身的经验,不是一个简单的时间和空间上的印记。谢谢李老师,很好地总结了。也谢谢各位,我们今天研讨会效率和质量都很高,稍后文字会整理出来,可作为展览的一部分。

韩子健:谢谢大家,时间太晚了。这次展览可以说是具有解读性的或者是文本性的,当然也不止于此。我关注塞尚的作品以及对他作品在不同时期的诠释,这样的工作好像霍克尼对透视法的研究,我这样既是出于兴趣而同时也许又是很好的休息。近年来对塞尚以及马奈等现代主义时期画家的形式分析工作,许多专家学者做得越来越出色,我也挺受启发的。当然我的解读是接近于现象感性式的,希望能与之形成补充,从而对塞尚也好、对自己的创作也好能形成更丰富的理解。

录音整理:杨莹莹

据录音整理,文字经发言者审校。

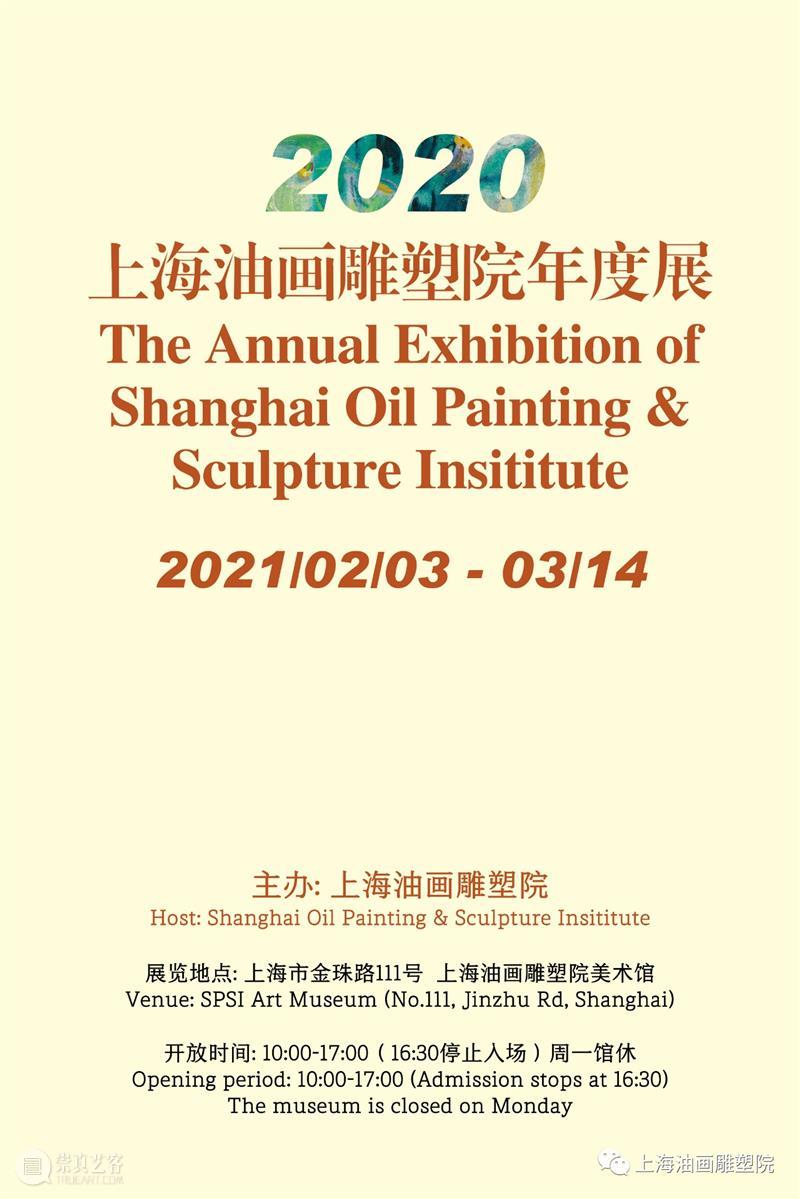

当前展览

展览时间

2021年2月3日~2021年3月14日

开馆时间

10:00~17:00(16:30停止入场,周一馆休)

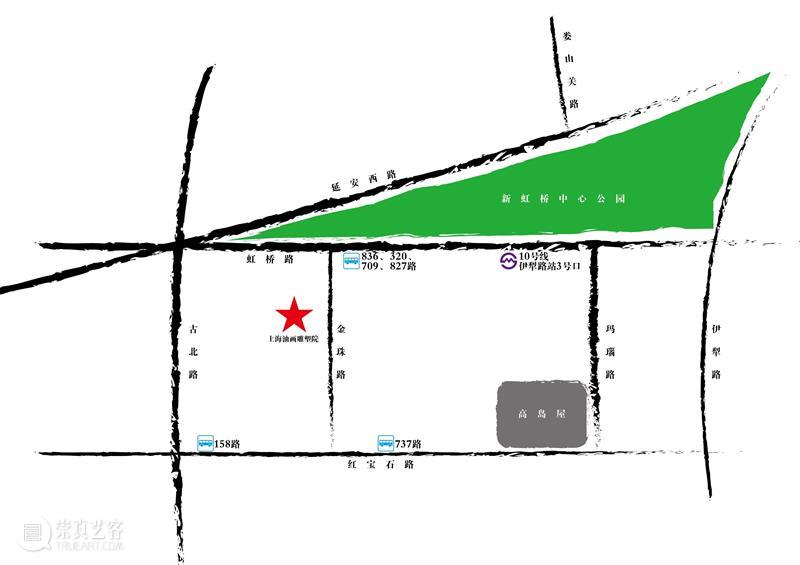

展览地址

上海油画雕塑院美术馆(金珠路111号)

上海油画雕塑院

↓↓↓

扫描二维码关注我们

了解更多动态

编辑:周雨亭

校审:李诗文

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享