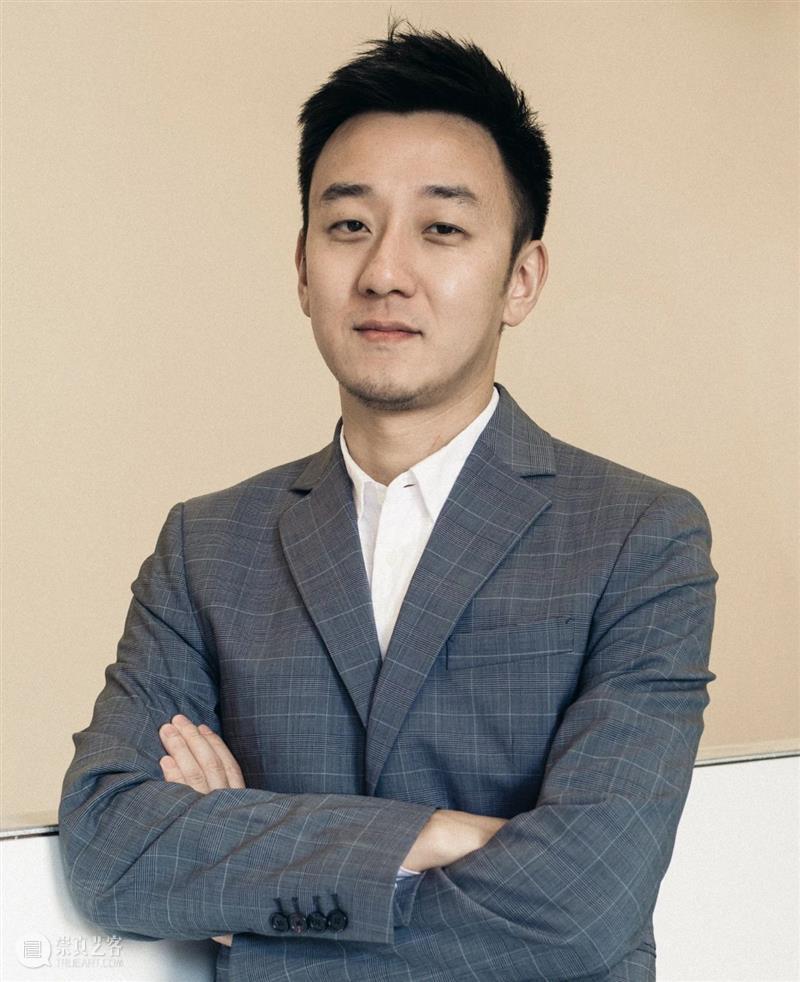

沈奇岚

陆寻最喜欢的事情,是和艺术家一起聊天畅想,他喜欢成为他们其中的一份子 —— 一起布展,一起喝醉,一起唱歌到半夜。当艺术家们组织拳击赛(一个“艺术拳力榜”的行为)时,陆寻是参赛选手之一,他挥舞着拳头,汗水淋漓地认真比赛,获得了那一回合的胜利和掌声。

陆寻的状态,更接近于一个创作者,他的材料,是他在南京的美术馆、他的收藏、他的经验和想象力。他说,他“像策展人一样去收藏”,他希望给年轻的艺术家们提供一个可以创造和成长的可能。陆寻和四方当代美术馆,代表着某一种新的能量,一种通向未来的新道路。

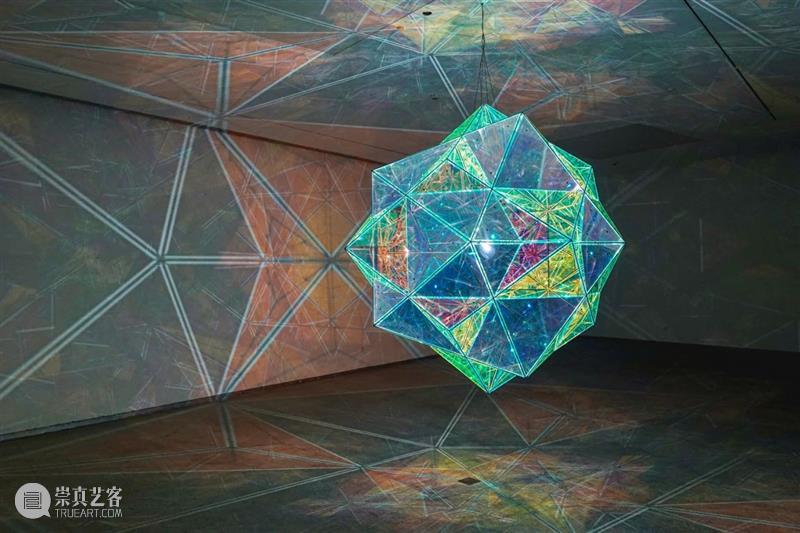

奥拉弗·埃利亚松,可能性中的投影(2018)

这位从剑桥毕业的纳米科技专业的高材生,在毕业之后进入家族企业工作,与矶崎新、Steven Holl等建筑大师密切合作,让一栋一栋的建筑落地,并渐渐进入了艺术收藏领域。创立四方当代美术馆时,陆寻对自己的路线非常清晰:只做自己喜欢的项目,无论是展览还是活动。这意味着放弃很多其他的可能性,却也在几年之中让美术馆拥有了自己的清晰面貌,并成为了南京最受年轻人喜爱的目的地之一。

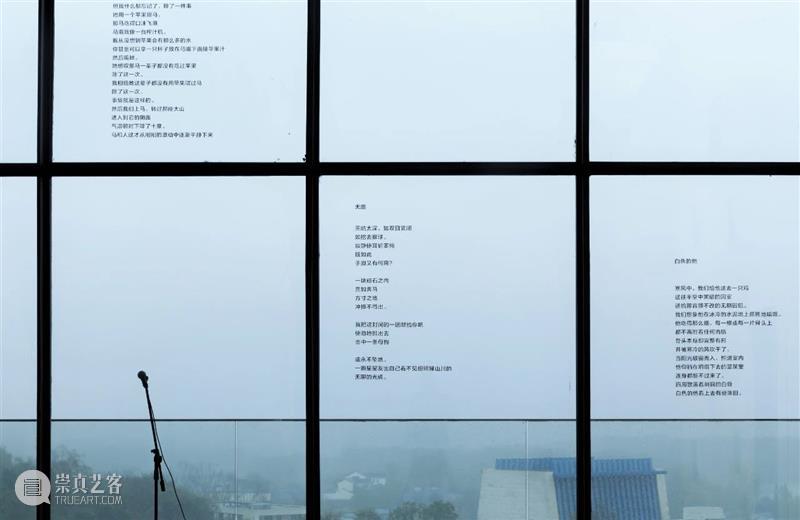

从南京市中心驱车一小时可以抵达的四方当代美术馆,成为了让人向往的“诗与远方”。展览内容常常与南京在地的艺术家和南京独有的历史密切相关。比如《毛焰韩东》的双个展,展出的是住在南京的著名艺术家毛焰横跨其20余年创作生涯的代表作品,以及南京的诗人韩东为此次展览精选的诗句与箴言。让一个艺术家和诗人一同办展,需要想象力和勇气。展览开幕时,四方当代美术馆一同参与出品了韩东的首部舞台剧《妖言惑众》,在四方当代艺术湖区的会议中心内举办。展览同期时举办了“山中漫谈”,南京的诗人、艺术家、音乐人、写作者、电影人一同相聚在美术馆,交流创作。这个展览,为南京创造了极为难得的当代文艺气氛。

四方当代美术馆也并非只关注轻盈诗意的展览,近期的《未完成》文献展是一个具有历史深度的展览,也与南京独特的历史相关。这次展览以详实的文献呈现了南京的城市历史——1927年国民政府定都南京后,将欧美的城市规划理念及市政建设经验引入,改造南京,并于1929年编定《首都计划》。1928年,国民政府邀请美国建筑师亨利·墨菲全面主持对新都的规划,计划最后于1949年废止。《首都计划》是中国的第一份现代意义上的城市规划方案,奠定了南京当代城市空间的基本格局和属性。四方当代美术馆邀请了十余位艺术家展开创作和漫游,让艺术作品与纪录片、照片和地图互为注解,一同探讨中国现代性进程的复杂性。以艺术来重新认识城市历史,是一条更有想象力的道路。

四方当代美术馆在中国的年轻艺术家心中有着独特的位置。让美术馆成为一个创作的场所,而不仅仅是展示的场所,是陆寻不同寻常的实践。四方当代美术馆在南京远离市中心的山中,附近是不同建筑师创作的建筑群落。陆寻曾邀请一批年轻艺术家前来驻地创作。仿佛一个愉快的乌托邦,这群艺术家在一起互相碰撞、激励、创作,并实现了长久以来的艺术语言上的突破。让他们在山中,在创作中,在互相认可的同行中,成为更好的自己。目前,中国并没有第二个美术馆,给年轻艺术家这样的平台和创作上的支持。为了表示心中的欣赏,艺术家们亲自动手,赠予了陆寻两个小小的文身。

除了美术馆,陆寻常常把自己的家当做创作场所。比如在上海市中心的一个居民小区里,陆寻买下了一间屋子,迟迟没有进行装修,房屋内部是破旧的地板和斑驳的墙壁。于是这里就成为了四方当代美术馆的上海空间,他把这个空间开放给了几位富有创造力的艺术家,顿时有了让人惊艳的场域创作——年轻艺术家苏畅的作品在粗粝的建筑环境中浑然天成,雕塑家张如怡直接用“装修”作为主题重新定义了空间,于吉的作品展示成为了2020年上海艺术季中的最佳展览之一。让一个几乎没有任何优势的空间成为一些作品的最佳展示地,有种四两拨千斤的智慧。

左邻右舍是传统的上海居民,看不懂展览开幕时怎么会来那么多人,当代艺术展览的举办简直惊扰了小区一直的宁静。陆寻给全楼的邻居一家一家解释并奉上月饼,总算获得了社区的支持。某种意义上,他也是将当代艺术普及到了居民小区。

在一些访谈中,陆寻说要“对现有的艺术系统提出全新挑战”,但他的状态却又是放松的。比如在2016年,“山中美术馆”项目展开,展览的区域扩大到美术馆所在的整个山脉,20多位艺术家参与其中。每位艺术家都基于具体的场所去创作包括雕塑、装置、表演、声音及影像在内的各类艺术作品与项目。这些作品散布在展厅、湖区、荒野、遗址及山林间。这一次展览,让许多艺术家实现了艺术语言上的突破。

以四方当代美术馆为支点,做一些更长期、更具有研究性的项目,做一些目前艺术生态中缺乏的、却又重要的事情,是他提出挑战的方式。

在南京这个当代艺术气氛还不那么浓厚的城市里坚持做了十年,有时候有些孤独,他身边的朋友并不完全理解,可渐渐四方当代美术馆形成了自己的气候和气氛。十年树木,一切事物都需要在时间中等待花开和结果。

陆寻也是一个创作型的收藏家,在把艺术作品放到家里进行布置的时候,他就像一个要求完美的策展人,在物件的相互关系中费尽心思,让每一个空间都充满艺术品但同时富有功能性。这个充满艺术品的空间,顿时成为了时尚家居杂志追捧的空间。有一阵陆寻对木工发生了巨大兴趣,于是报了一个木工的工作坊,认真学了木工的手艺,并自己打了家具。他把自己做的家具拍照放在网上,马上就有人想订购。这也给了他做创作者的快乐。

他在享受收藏的快乐,也在享受创作的快乐。

● ● ●

关于以收藏致未来,我们进行了深入的对话。

奇岚:你曾说过,艺术改变了你看世界的方式,可否详细展开?

陆寻:这个就太多了。进入当代艺术收藏之后,会对世界的这种美有非常多不一样的看法。以前觉得美就是美的,后来发现一根管子也是美的,比如张恩利的画,一个残破的空间也是美的。看东西就变得非常多维,觉得任何地方都可以找到美。但是这个东西要有一定的语言,每个艺术家创作的时候,每个人都有自己的语言,他在他的语言里面能不能做到最好,就奠定了他是不是一个质量好的艺术家。

奇岚:四方当代美术馆对年轻艺术家特别关注,经常给年轻艺术家一个很大的发挥空间。你觉得四方当代美术馆和年轻艺术家之间的关系是怎样的?

陆寻:做美术馆,是因为当时是看到了一个契机。中国的年轻艺术家其实都很不错,但是可能没有到一个特别成熟的状态,但到成熟的状态是需要很多的展览、很多的机会去让他锻炼出来的。

在我开馆的2013年到现在,看到一个特别清楚的西方艺术大举来攻的态势,这会对中国本土的艺术家形成压力,尤其是那些还没有特别成名的艺术家。如果在2013年还没有特别成名的话,他们的机会、才华以及空间是被压制的。

一个年轻的艺术家,他拿一个方案去和美术馆谈合作,是很难的。当时我看到了这个情况,然后他们也觉得南京很近,我的美术馆又有很多不同的空间,可以做的事情比较多。他们可以离开工作室,这是他们特别喜欢的一件事情。这样就不是策展人去工作室选一件作品直接放到美术馆里面,艺术家可以在我的美术馆里创作。能够在一个新的地方,做一些比较自由的事情。我当时对此有些思考,想提供这样的一个机会,年轻艺术家可以用一些当地的材料,美术馆当然会给他们预算和框架,他们就可以开始创作。

奇岚:来到四方做这样的项目的年轻艺术家,有没有发生什么变化?

陆寻:我发现基本来四方美术馆做项目的艺术家都会在他们的创作上有一个很大的改变,或者可能是他们一个新的创作阶段的开始。特别有意思,比如张如怡在“山中美术馆”做了水泥的开模。当时我们一直在一起讨论,如何做成in situ cast。这个工艺就看起来会好看很多,这个之后她就开始做不少开模。

另外还有苏畅。我在上海的空间其实是他发掘的。他问我不可以在那做一个展览,我说可以,你就去做吧。其实很多时候艺术家会发现这些可能性,我很多时候和艺术家在一起交流,很多灵感来自于他们,就是一个很有趣的方式——你往前走一步,他也往前走一步,这种感觉特别好,这就不是一个互相限制的关系。

因为现在社会太多关系是一种互相限制的关系,在社会里面不管是一个办公室或者是各种都在搞政治,每个人存在于各种人际关系里面。我就特别想去提供一个很单纯、纯粹、轻松的状态,一个让艺术家敢想,我也可以接受的状态。这个可能比较难得。艺术家需要一个滋养他们的系统。

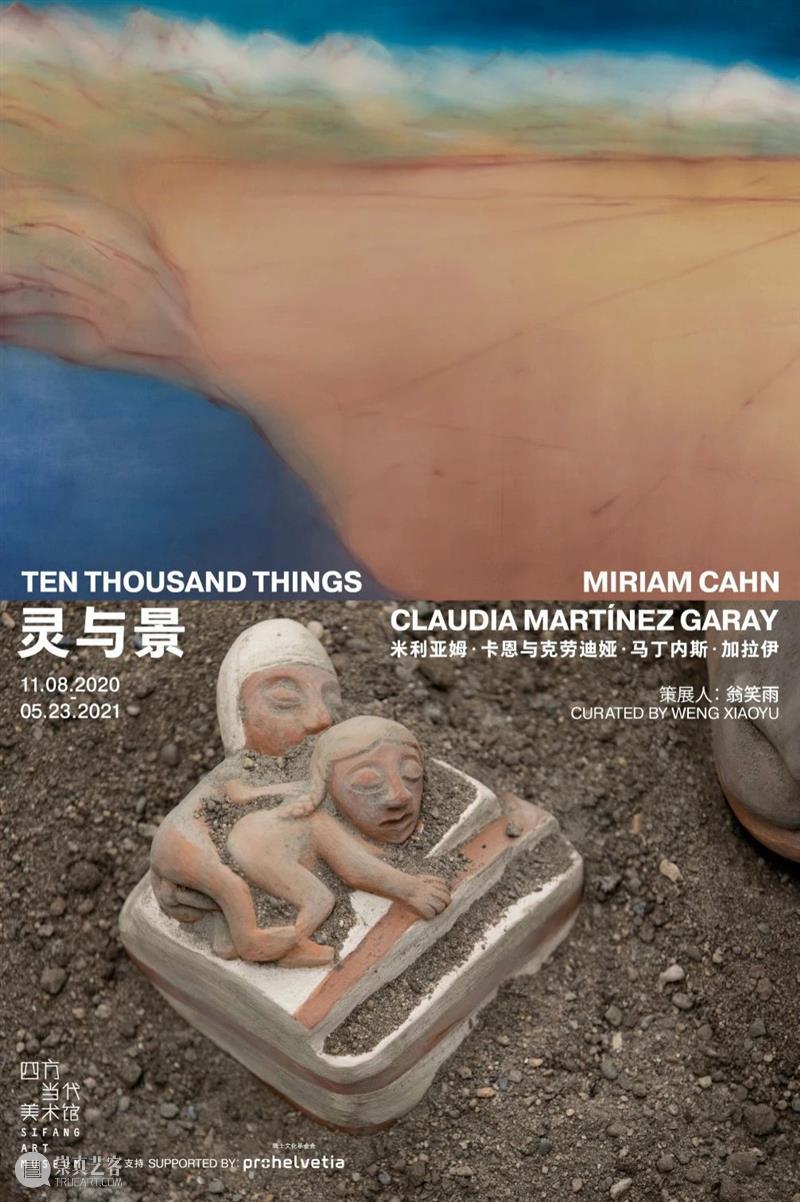

奇岚:这次四方当代美术馆的新展览是《灵与景:米利亚姆·卡恩与克劳迪娅·马丁内斯·加拉伊》。为什么会选择 Miriam Cahn来呈现给观众?

陆寻:把这两个人放在一块,特别有意思。Miriam是我很喜欢的画家,我想给她做展览,也是因为我选她的时候她还没有那么的受关注。那是三年前,我跟策展人去了她在瑞士的工作室。这两年,她开始被关注,其实在那之前并没有很多个展。她参加学术性很强的展览,比如文献展等等,欧洲的知识分子和策展人很欣赏她。

这次呈现的作品也是大家比较不熟悉的。因为大家平时都看到她画的脸,各种稀奇古怪的脸,她可以画几千种,每一张都不一样,但这只是她创造的特别小的一部分,她每10年都有一个很大的创造上的改变。

这次我们有一些她早期的影像,她的风景画和她的人像就特别有关系,因为很多风景里面画的都是皮肤。她的工作室的周边特别美,在意大利和瑞士的交界处,她画的东西和这种孤独的风景,这种有伤痕的体验特别有关系。她在那里三四十年一个人独居,这种生活状态产生的能量是特别大的,她完全没有再被别的东西消耗,都在作品中。

奇岚:四方的展览都和收藏有关吗?

陆寻:四方的展览,其实每一次都是跟收藏有关系,展览跟收藏之间是相辅相成的。有些时候是我先收,然后再回去展一个收藏里面的特别喜欢的艺术家,有的时候是展览,然后会通过展览再去收藏。

奇岚:现在会喜欢怎样的作品?

陆寻:我现在没那么会被概念所打动。刚刚进这个圈子的时候,我特别喜欢概念艺术,特别喜欢听故事,容易被一些很复杂的故事打动。现在我变得更加直接,觉得一个好东西还是需要给人直接有力的想象力的空间。那种完全把想象力空间塞满了东西,我不是那么的喜欢。

如果你有非常好的概念,同时在呈现上给人有很大想象力,这个是好的艺术。只要是大师,他不但平衡了概念与完成度这两点,他平衡了所有东西,就是一个好的作品,他可以从任何一个角度去诠释它,都是make sense的。从任何一个批评的角度去批评他,都是没有办法被批评的,比如培根的作品。

奇岚:如何看待工艺出众的作品?

陆寻:要么这个艺术家把某一个部分的工艺做的特别牛,但我觉得可能不会很长久。比如特别精致的雕塑,但是这肯定不会比那些特别好的绘画长久。那些特别好的绘画会给人力量冲击和想象力空间。

好的绘画特别直接,不需要那些花里胡哨的东西去呈现他的东西,艺术家的绘画语言能看得出来是很多年的积累。艺术到最后就是一个磨的过程。对任何行业我都觉得如果不放进去三四十年的功力,就不要去想会不会成功。这些事情必须要天天做,不要想别的,才可能有一点点成就。

奇岚:四方美术馆做展览的原则是什么?

陆寻:我一直都坚守一个原则,就是每一个项目都是我自己想做的这个东西。想好这条路,就意味着要得养美术馆,会赚不到钱,因为别人想做个项目找过来,我会拒绝。别人可能会给租金,但是我就不愿意。一开始想好了这条路,那么就意味着这会是一个很个人的东西。

任何投入都可以有一些回报,有快速的回报。我也会考虑回报,但可能不是一个立马的回报,这可能是一个很长远的或者不是金钱的回报。我也懂那些商业的东西,但是可能就不是我的本能里面和本性里面的东西。

奇岚:如何与艺术家合作?

陆寻:我10年前作为甲方和建筑师合作。我特别喜欢做这个事,我可以理解对方在说什么,然后去翻译给团队的其他人听。把握好这个度。和艺术家合作也是一样。美术馆有一些诉求,比如说我们想要更好看,观众更喜欢,然后艺术家的诉求可能要更个人,作品要体现的更好。这种矛盾肯定会有,我特别能够理解两边的需求,然后可以去做到一个平衡,这个是从当时和建筑师的合作留下来的经验。

我特别知道,说艺术家提了10个要求,我就建议里面有七八个特别重要,对艺术家来说也很重要,我会满足他,然后另外两个可能做了以后对美术馆伤害会比较大,可不可以考虑把这两个去掉。因为对他们创作了解,然后也知道他们的思维方式,我了解他这10个要求里面哪几个是对他来说更重要。

奇岚:你也收藏家具?

陆寻:对。我特别喜欢拉美设计师所设计的家具,他们不但有形,还有很原始的东西在里面,这种很原始的东西来自于他们的生活和宗教。

拉美的现代主义发展得是非常好的,但是他们本地的文化特别的强势,所以当欧美的现代主义进去以后,他们把这两者结合得特别好。用当地的材料,用一些当地的形式,然后工艺上去完成一个接近于西方现代主义的一个东西,做出来更有意思。我自己收了一些巴西的家具。

我喜欢巴西的设计,它木头特别好,有些木头在80年代禁止出口,属于一级红木保护级别。

中国值得去收藏的设计师,目前还不多。因为比较起步比较晚,也没有一个特别好的系统去去滋养他们。巴西有不少建筑师做建筑时候也会做家具,比如奥斯卡·尼迈耶。这些东西以后会成为作品,也会成为一个legacy。其实好的建筑师做家具设计是很出色的,比如柯布西耶和他的表弟皮埃尔·让纳雷。

奇岚:所以一个策展型的馆长和创作型的收藏家,你将来还想做的事情是什么?

陆寻:我特别想把艺术和设计联结在一起,有机地连在一起。我也想做咨询,因为做艺术收藏的人越来越多,但是如何让收藏与自己的生活空间发生真正的联系,需要经验和品味。中国可能是全世界唯一一个每天收藏圈都在变大的国家。有特别多跳圈的人,比如一个金融圈的人突然来做收藏。

但是这些新的藏家,买到七位数就不买了。所以如何长期持久的去玩这个游戏,在这个系统里面,就需要去做一些有益的事情。

老的藏家一般都不把收藏摆放出来。但新的藏家会越来越愿意把自己的藏品和人们分享。所以我想分享经验,每个人都有自己的空间,如何把艺术和设计消化成自己的系统,有一套自己的美学,有一套自己的性格在里面,让藏品和家具摆在一起是好看的、高级的。这是未来我想分享的。

我在家里的藏品,每天都会换摆放的位置,看在家里放适不适合。在美术馆里面布展和在家里完全不一样,很多在美术馆里面make sense的东西在家里是不能那么放的,因为语境变了。

这20年中国的藏家品味变好了,现在就看他们如何将艺术摆放在自己的生活中。这是一个综合的整体的(holistic)的方案,也是我非常有兴趣去深入做的事情。

● ● ●

以上采访刊登于《艺术收藏+设计》杂志2020年12月刊“New Wave 以收藏 致未来”专栏

原文刊标题为《陆寻|新的能量,新的道路》

场地支持:

展览支持:

同时,为确保观众的健康安全,疫情期间四方当代艺术湖区制订相关防疫措施如下:

一、实名制参观,观众入园/入馆需出示本人身份证和“苏康码”绿码,配合工作人员做好核查登记。

二、入馆必检,请观众正确佩戴口罩,入馆前接受体温检测和安全检查。体温大于等于37.3℃或有咳嗽、呼吸急促等可疑症状者谢绝入馆,并将进行临时隔离,转交有关部门处理。

三、观众参观过程中需全程佩戴口罩,排队和观展时请保持1.5米以上距离,避免聚集。

四、疫情防控期间,四方当代美术馆将暂不提供存包等寄存服务,请勿携带任何除单肩包以外的箱包进入展厅。

五、请观众遵守馆内规定,服从工作人员引导和管理,文明有序观展。

特殊时期,为了您与他人的健康,以上措施,敬请理解并予以配合。

感谢您一直以来对四方当代美术馆的理解与支持。祝大家生活愉快!

关注微信公众号四方当代美术馆

及服务号南京四方当代美术馆

及时获取展览信息及售票动态

当前展览

展览时间 | Exhibition Duration

2020年11月8日 - 2021年5月23日

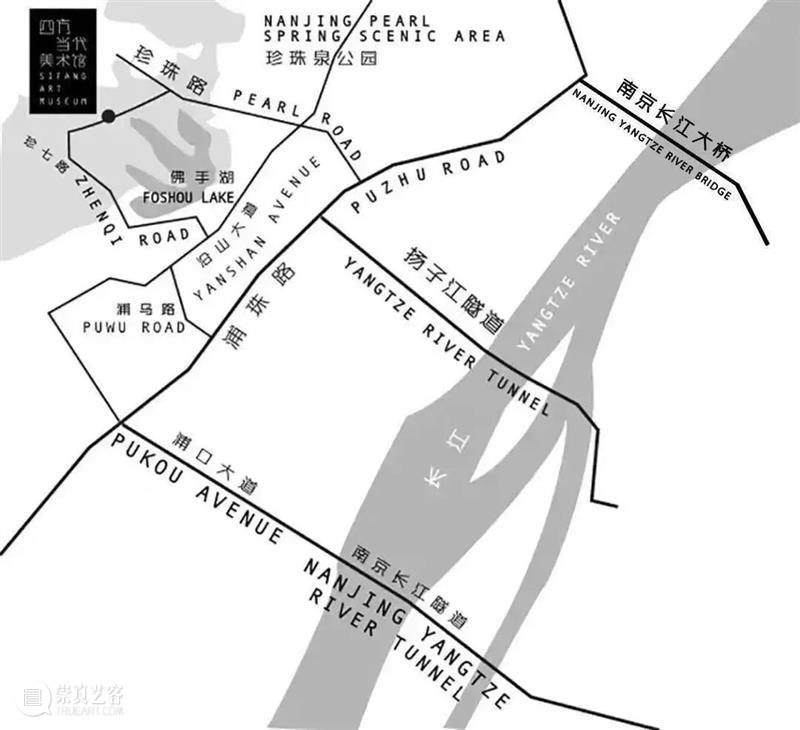

展览地点 | Venue

四方当代美术馆

湖区票价 | Ticket Price

80元(单人票),40元(优惠票)

如有任何问题,请通过以下方式联系我们:

电话:+86 25 58656360

网址:www.sifang.art

邮箱:contact@sifangartmuseum.org

地址:中国江苏省南京市浦口区珍七路9号

No. 9 Zhenqi Road, Pukou District, Nanjing, Jiangsu, China

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享