纽约时报《T》杂志年度人物 | 芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)(下)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

“克鲁格对格言警句的使用引人入胜,极具前瞻性,模糊了介于政治口号、诗歌和广告语言之间的界限。她为这个交流中充斥着各种“梗”的时代提供了一面黑暗之镜。”

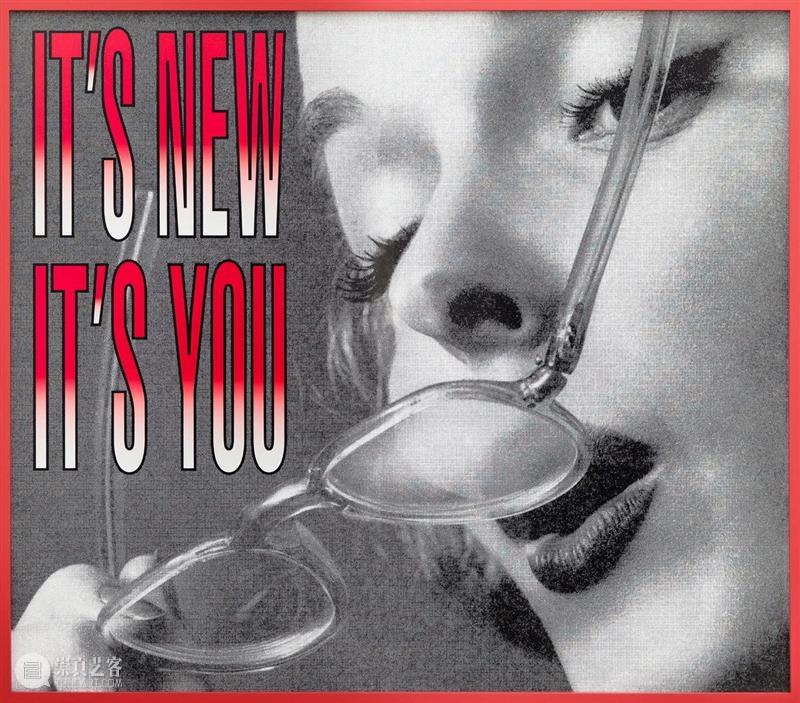

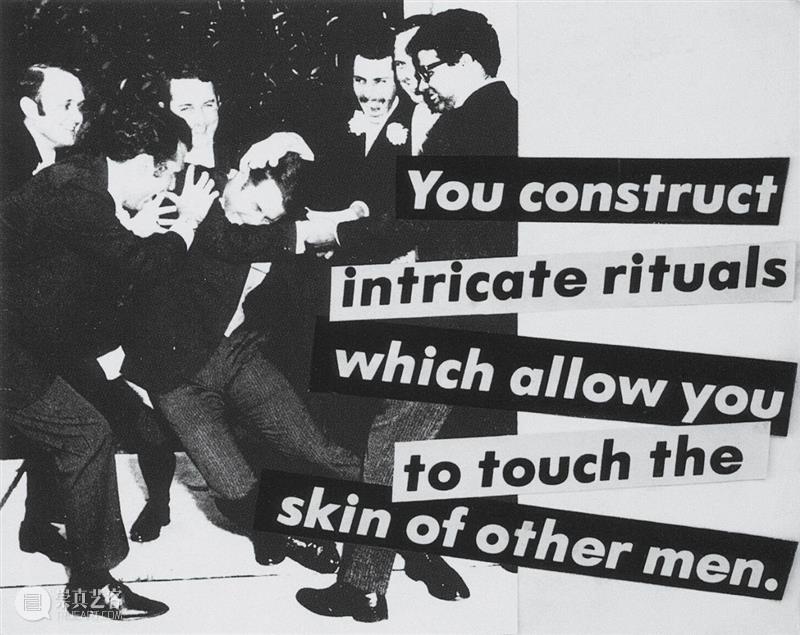

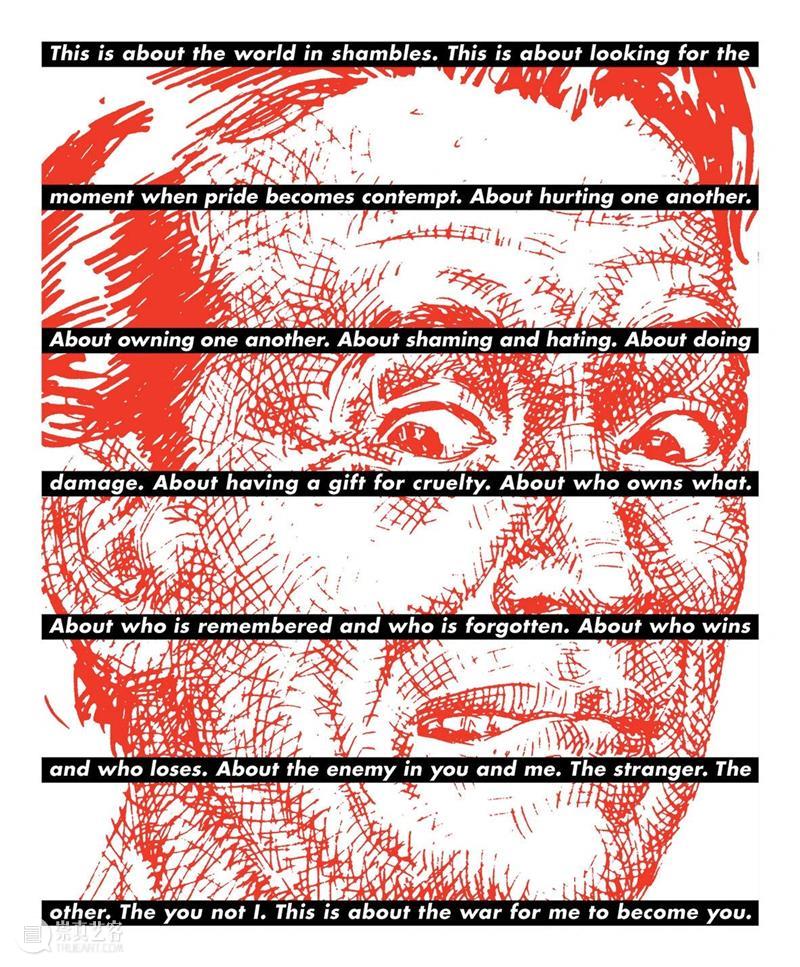

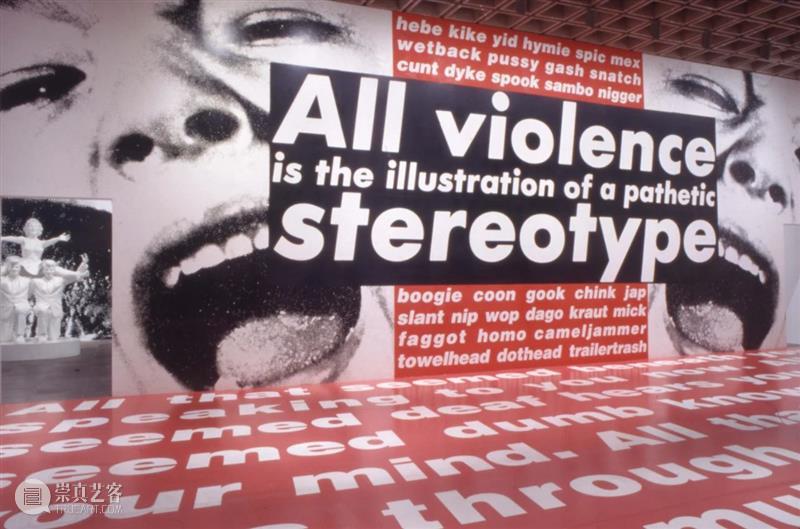

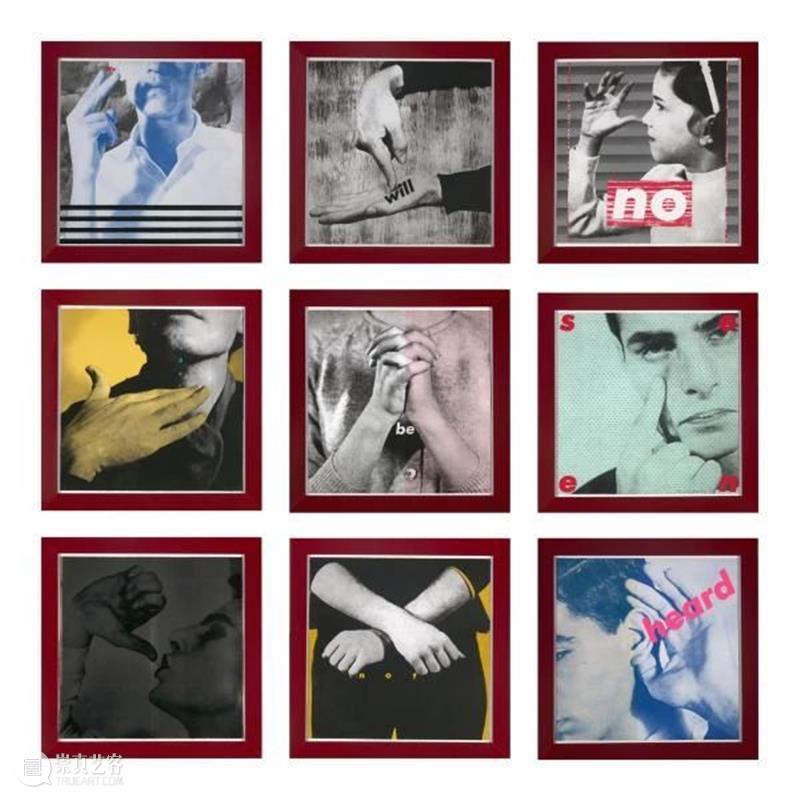

克鲁格是自成一派的文化杂食者,讨论电视剧《温达普规则》或是《到美国结婚去》,就像讨论本雅明和罗兰·巴特一样令她感到高兴。1980年代时,她曾经是《艺术论坛》杂志的电影和电视节目艺评人,她在这些影视作品和巴特的写作之间交互寻找灵感。她出版于1993年的评论选集《远程控制:权力、文化和外观世界》收录了她非常经典、至今读来仍然十分生动的《艺术与休闲》,文章将我们在高雅和低俗文化之间划分的区别与其他更具破坏性的二分法联系在一起。克鲁格是直言不讳的,此外她身上那种不搭架子、不渲染情绪的特质也很吸引人,而这些对她规模较为宏大的项目而言至关重要:她打破了分门别类的思考方式以及那些让我们产生牢固的刻板印象的分化因素。她对真人秀电视节目的热衷,从很大程度而言是基于现象学的,也是她批判性写作的一种延伸:作为一个极其注重保护隐私的人,这种当代性的自我暴露的标准令她着迷也令她感到拒斥。“我认为真人秀,是自恋和偷窥癖相碰撞的一种残酷的人类学。我们能否在没有镜头对准的情况下生存?”她这样问我。这也是她不少视频装置作品中的主题,包括《全球萎缩》(The Globe Shrinks,2010)以及一部即将在芝加哥个展上呈现的新作品《无题(不置评论)》(Untitled(No Comment)),两部都是雄心勃勃的多频道作品,后者主要基于互联网,将包括动画、截屏录屏以及文本的内容,以探讨评述和自我反思的数码形式。《无题(您构造了复杂的仪式,可以让您触摸其他男人的皮肤)》,1980她对我们如何建构身份认知以及如何为自己构架和过滤意涵的兴趣浓厚,而这种兴趣拓展到了新闻领域——她会收看MSNBC和Fox这两个电视台;在互联网上,则除了《纽约时报》之外,还会访问Reddit、Breitbart和Stormfront(“南部贫困法律中心”将之称为“互联网上的第一个以仇恨情绪为主的网站”)——还有社交媒体的领域,这也是我们碎片化的公众意识的另一重反映。“我很爱读评论。它们真是太有意思了:‘华美’、‘迷人’,‘加油女神’等等。太可怕了,但是又道出了许多我们的需求。那真的是一种令人惊叹的、很有说服力的人类学。”我们俩发现自己最近都沉迷于那些更黑暗、更艳俗的文化输出形式,那个充满了古怪慰藉的虚构世界,“与我们正在崩溃的星球相比,那就像是德美罗牌镇痛药”,她这样比喻道。我在她的推荐下阅读了出生于匈牙利的作家雅歌塔·克里斯多夫(Agota Kristof)以第二次世界大战为背景写作的小说《恶童日记》(The Notebook),故事讲述了一对几乎无人看顾的双胞胎男孩,他们目瞪口呆地观察着人之堕落的种种极端情形,以至于让我觉得自己生活里的问题完全可以被解决。最近,克鲁格阅读了安吉拉·戴维斯(Angela Davis)的自传、梅尔莎·巴拉达兰(Mehrsa Baradaran)的《金钱的肤色:黑人银行与种族财富差距》,还有迈克·戴维斯(Mike Davis)和乔恩·维纳(Jon Wiener)合著的《放火烧夜:六十年代的洛杉矶》。在我们第一次谈话后的第二天早上,我给她发去一篇文章的链接,讲述的是68岁的作家吉尔·纳尔逊(Jill Nelson),她在一间钉着木板的临界店铺上用粉笔写下“特朗普=瘟疫”的字样,而被警方逮捕后关押了五个小时,不过克鲁格已经读过这篇文章了。“每次我看到人们在电视上说‘我很震惊,我很震惊’,就心想‘你的失败的想象力正是我们何以至此的原因’,这不仅仅针对疫情,其实针对所有的事。我只觉得这真是可怖的时代。”她把特朗普形容为“介于纽约熟食店老板和光头党之间”,并且认定特朗普的成功在于他同其追随者之间的沟通方式。“就是他说话的那种方式。非常滑稽,而且他有时候很幽默,也很擅长于此。他知道如何运用语言的经济学来解析他的措辞。”还有当她说到民主党当时的败选很大程度上是修辞性的原因时,真的太对了。“真让人心碎。损失太惨重了”,她说。克鲁格的许多早期作品是从街头海报开始的:她会在位于西12街和Gansevoort的一家小型商业打印店里印上数百份,然后用一种“狙击”(sniping)的方式,在纽约城的各处张贴它们,在架上了木板条的窗户上和各种建筑工地,那就像是互联网时代之前的公告栏。(后来,她会聘用专业的“狙击手”,他们可以在一夜之间就把海报贴得满城都是。)她张贴的每一张海报都有一种与生俱来的瞬息幻灭的特质:仅需几个小时,其他广告或者某些演唱会的宣传资料就会将它们覆盖。在她成名之前,克鲁格记得自己给公共交通部门打电话,希望可以拿到一块大幅广告牌,但对方只是不断地询问她到底要售卖什么。她还给“计划生育”(Planned Parenthood)项目打过电话,提议他们可以使用她创作的《无题(你的身体就是战场)》(Untitled(Your Body Is A Battleground)),但对方告知她自己已经有代理广告公司了。(从那时开始,她就一直把自己的作品捐给对方。)她从最必要的事项开始,而这很快成为了一项策略,将她的信息以非传统的艺术呈现方式最大化地传达出去。“我刚开始时,画廊领域中还没有多少女性”,她回忆道。“所以,我开始展出作品的时候很有趣。当时还有人会说类似这样的话:‘你明明在街头进行创作,怎么能跑到画廊来销售和展出呢?’所以,你终究得在画廊系统里摸索出一条生路来,那是一个数个世代以来你都不被允许进入的领域,然后忽然之间,你就……,用他们的话来说,你就是“同流合污”了。那里就是这样一个二分对立的处境。其中存在着各种社会的病症,你知道吗?” 克鲁格从不将任何事视为理所当然。她出生于1945年,是纽瓦克一个工人阶层家庭里的独生子女,母亲是个法务秘书,父亲则是化学技师。从很早开始,她就展露出绘画的天赋并且想成为一位插画师,但后来为以防万一而学习了打字(那个年代,只有女性会学习打字以担任文职工作)。1964年,她在纽约州的雪城大学(Syracuse University)呆了一年后——“我觉得自己像个火星人。在那里没有归属感,就阶层而言,非常明确”——她的父亲去世了,她回到家中陪伴母亲,找了一份电话接线员的工作,并在帕森斯(Parsons)注册入学。在那里,她曾师从黛安·阿巴斯(Diane Arbus)和马文·伊斯雷尔(Marvin Israel),后者是时任《时尚芭莎》(Harper’s Bazaar)杂志的艺术总监。在她21岁时,她成为康泰纳仕(Condé Nast)旗下女性时尚杂志《Mademoiselle(小姐)》的一位设计师,她在那里工作了数年,随后前往《住宅&庭院》杂志担任图片编辑。她很快学会了如何用精简的语句最大化传播的影响力。“我意识到我不能做设计师”,她回忆道。“我没法完美地呈现其他人的想法,但那时我还不太清楚身为艺术家是怎么回事。”她对摄影很感兴趣,但对当时摄影物化被摄人物的方式感到困扰。(即便是苏珊·桑塔格在《论摄影》中细述的阿巴斯,也曾非常著名地承认道:“我想,要被拍摄,确实会有点受伤。”)克鲁格受到马格达莱纳·阿巴卡诺维奇(Magdalena Abakanowicz)纺织物墙饰作品的启发,曾短暂地探索过那些传统的女性手工艺被抬升为纯艺术的进程:“我热爱编织和钩针编织等那些工艺,但那感觉好像是让我的大脑昏昏欲睡”,她回忆道。“所以我花了一阵子才意识到,我在康泰纳仕做设计师时发展起来的那些工作技能,确实是可以让我将自己对世界的参与可视化的很好的载体。”就像安迪·沃霍尔起初是一位商业插画师那样,克鲁格也同样在流行文化的消费主义幻想中、在那些为了将概念卖给我们自己而充斥着女性形象的光鲜亮丽的杂志页面中到了丰富的脉络。纽约现代艺术博物馆(MoMA)、大都会博物馆、惠特尼美国艺术博物馆、史密森尼学会博物馆、伦敦泰特美术馆等机构收藏《无题(我们再也不会被看见或不被听见)》,19851976年,她在加州大学伯克利分校做访问艺术家时,发现了批判理论以及电影制作人香特尔·阿克曼(Chantal Akerman),阿克曼的作品《珍妮·德尔曼》(Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles)当时在学校那一年的亚太电影档案活动上放映。影片长达三个半小时,是阿克曼25岁时创作的,聚焦了将家庭生活与现实严格区分开来的一位中年的中产阶级寡妇,她的生活最终逐渐在自己的公寓里瓦解。作品像一块女性主义的试金石,朝盛行的男性凝视上猛泼冷水。“《珍妮·德尔曼》是一件如此重要的作品”,克鲁格说,“它的长度、它那种持续的闭合的阅读。那真的非常让人惊叹。”当时的克鲁格还在写诗,她会去纽约的“艺术家空间”(Artists Space)做诗歌朗诵表演。此外,她还曾在包厘街圣马克教堂里看过开拓性的舞蹈艺术家伊冯·雷纳(Yvonne Rainer)以及帕蒂·史密斯(Patti Smith)的表演,她们也是她亲眼见证的为女性开拓表达空间的破除陈规的先锋人物。克鲁格仍旧记得,她听到史密斯1975年的专辑《马》(Horses)的乐声从伯克利一扇宿舍窗户中飘扬而出的那个瞬间。1977年,批评家道格拉斯·克里普(Douglas Crimp)在“艺术家空间”组织了一常规模很小但极具影响力的展览《图片》(Pictures),其中包括了谢丽·利文(Sherrie Levine)和罗伯特·朗格(Robert Longo)的作品,这些艺术家感兴趣的是视觉调解现实的方式以及符号和图像所谓的中立性。之后几年,所谓的“图像一代”(The Pictures Generation)很快就囊括了许多今天仍然最为著名的艺术家的创作,包括辛迪·舍曼(Cindy Sherman)和理查德·普林斯(Richard Prince):通过对图像进行引用和挪用——几年后,对既有曲目进行采样后重新创作的录音艺术家们,所采用的也是这种方法——他们对艺术原创性的概念进行了探究。一张图片,经过重新构图、裁切或是置换了语境之后,会获得全新的含义,而且最终的作品即便对文化进行了重新梳理,但仍然是一种文化解码的行为——比如利文对黑白艺术摄影进行再创作,她的《致敬爱德华·韦斯顿》(After Edward Weston,1979)挪用了韦斯顿为自己儿子拍摄的肖像;还有普林斯1980年代的《无题(牛仔)》系列,艺术家在其中对复古的万宝路香烟广告进行了重新创作。1981年,与同行相比作品没有那么隐晦但仍旧引人瞩目的克鲁格,参加了在纽约安妮娜·诺塞画廊(Annina Nosei Gallery)举办的群展《公共讲演》,一同展出的还有巴斯奎特和珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)的作品。在群展中,她展出的作品上,经过调整的黑白图像上覆盖着衬在白色盒子里黑色Futura字体的文字,而作品以红色的画框展出。1984年,她为仅呈现单幅折叠图像的杂志《Aqui》创作了丝网印作品《我们之所以爆炸,是因为他们的口袋里有钱和上帝》(We Get Exploded Because They’ve Got Money and God in Their Pockets),她在那件作品中运用了红色衬底的白色文字,而这很快就在后来成了她标志性的视觉风格。1999年,时任洛杉矶当代艺术博物馆的策展人安·戈德斯坦(Ann Goldstein),为克鲁格举办了首个大型美术馆展览,极佳地确立起她在艺术界之外的影响力。

克鲁格从不将任何事视为理所当然。她出生于1945年,是纽瓦克一个工人阶层家庭里的独生子女,母亲是个法务秘书,父亲则是化学技师。从很早开始,她就展露出绘画的天赋并且想成为一位插画师,但后来为以防万一而学习了打字(那个年代,只有女性会学习打字以担任文职工作)。1964年,她在纽约州的雪城大学(Syracuse University)呆了一年后——“我觉得自己像个火星人。在那里没有归属感,就阶层而言,非常明确”——她的父亲去世了,她回到家中陪伴母亲,找了一份电话接线员的工作,并在帕森斯(Parsons)注册入学。在那里,她曾师从黛安·阿巴斯(Diane Arbus)和马文·伊斯雷尔(Marvin Israel),后者是时任《时尚芭莎》(Harper’s Bazaar)杂志的艺术总监。在她21岁时,她成为康泰纳仕(Condé Nast)旗下女性时尚杂志《Mademoiselle(小姐)》的一位设计师,她在那里工作了数年,随后前往《住宅&庭院》杂志担任图片编辑。她很快学会了如何用精简的语句最大化传播的影响力。“我意识到我不能做设计师”,她回忆道。“我没法完美地呈现其他人的想法,但那时我还不太清楚身为艺术家是怎么回事。”她对摄影很感兴趣,但对当时摄影物化被摄人物的方式感到困扰。(即便是苏珊·桑塔格在《论摄影》中细述的阿巴斯,也曾非常著名地承认道:“我想,要被拍摄,确实会有点受伤。”)克鲁格受到马格达莱纳·阿巴卡诺维奇(Magdalena Abakanowicz)纺织物墙饰作品的启发,曾短暂地探索过那些传统的女性手工艺被抬升为纯艺术的进程:“我热爱编织和钩针编织等那些工艺,但那感觉好像是让我的大脑昏昏欲睡”,她回忆道。“所以我花了一阵子才意识到,我在康泰纳仕做设计师时发展起来的那些工作技能,确实是可以让我将自己对世界的参与可视化的很好的载体。”就像安迪·沃霍尔起初是一位商业插画师那样,克鲁格也同样在流行文化的消费主义幻想中、在那些为了将概念卖给我们自己而充斥着女性形象的光鲜亮丽的杂志页面中到了丰富的脉络。纽约现代艺术博物馆(MoMA)、大都会博物馆、惠特尼美国艺术博物馆、史密森尼学会博物馆、伦敦泰特美术馆等机构收藏《无题(我们再也不会被看见或不被听见)》,19851976年,她在加州大学伯克利分校做访问艺术家时,发现了批判理论以及电影制作人香特尔·阿克曼(Chantal Akerman),阿克曼的作品《珍妮·德尔曼》(Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles)当时在学校那一年的亚太电影档案活动上放映。影片长达三个半小时,是阿克曼25岁时创作的,聚焦了将家庭生活与现实严格区分开来的一位中年的中产阶级寡妇,她的生活最终逐渐在自己的公寓里瓦解。作品像一块女性主义的试金石,朝盛行的男性凝视上猛泼冷水。“《珍妮·德尔曼》是一件如此重要的作品”,克鲁格说,“它的长度、它那种持续的闭合的阅读。那真的非常让人惊叹。”当时的克鲁格还在写诗,她会去纽约的“艺术家空间”(Artists Space)做诗歌朗诵表演。此外,她还曾在包厘街圣马克教堂里看过开拓性的舞蹈艺术家伊冯·雷纳(Yvonne Rainer)以及帕蒂·史密斯(Patti Smith)的表演,她们也是她亲眼见证的为女性开拓表达空间的破除陈规的先锋人物。克鲁格仍旧记得,她听到史密斯1975年的专辑《马》(Horses)的乐声从伯克利一扇宿舍窗户中飘扬而出的那个瞬间。1977年,批评家道格拉斯·克里普(Douglas Crimp)在“艺术家空间”组织了一常规模很小但极具影响力的展览《图片》(Pictures),其中包括了谢丽·利文(Sherrie Levine)和罗伯特·朗格(Robert Longo)的作品,这些艺术家感兴趣的是视觉调解现实的方式以及符号和图像所谓的中立性。之后几年,所谓的“图像一代”(The Pictures Generation)很快就囊括了许多今天仍然最为著名的艺术家的创作,包括辛迪·舍曼(Cindy Sherman)和理查德·普林斯(Richard Prince):通过对图像进行引用和挪用——几年后,对既有曲目进行采样后重新创作的录音艺术家们,所采用的也是这种方法——他们对艺术原创性的概念进行了探究。一张图片,经过重新构图、裁切或是置换了语境之后,会获得全新的含义,而且最终的作品即便对文化进行了重新梳理,但仍然是一种文化解码的行为——比如利文对黑白艺术摄影进行再创作,她的《致敬爱德华·韦斯顿》(After Edward Weston,1979)挪用了韦斯顿为自己儿子拍摄的肖像;还有普林斯1980年代的《无题(牛仔)》系列,艺术家在其中对复古的万宝路香烟广告进行了重新创作。1981年,与同行相比作品没有那么隐晦但仍旧引人瞩目的克鲁格,参加了在纽约安妮娜·诺塞画廊(Annina Nosei Gallery)举办的群展《公共讲演》,一同展出的还有巴斯奎特和珍妮·霍尔泽(Jenny Holzer)的作品。在群展中,她展出的作品上,经过调整的黑白图像上覆盖着衬在白色盒子里黑色Futura字体的文字,而作品以红色的画框展出。1984年,她为仅呈现单幅折叠图像的杂志《Aqui》创作了丝网印作品《我们之所以爆炸,是因为他们的口袋里有钱和上帝》(We Get Exploded Because They’ve Got Money and God in Their Pockets),她在那件作品中运用了红色衬底的白色文字,而这很快就在后来成了她标志性的视觉风格。1999年,时任洛杉矶当代艺术博物馆的策展人安·戈德斯坦(Ann Goldstein),为克鲁格举办了首个大型美术馆展览,极佳地确立起她在艺术界之外的影响力。

洛杉矶郡立美术馆收藏

受洛杉矶郡立美术委托,为布罗德当代艺术博物馆开幕创作

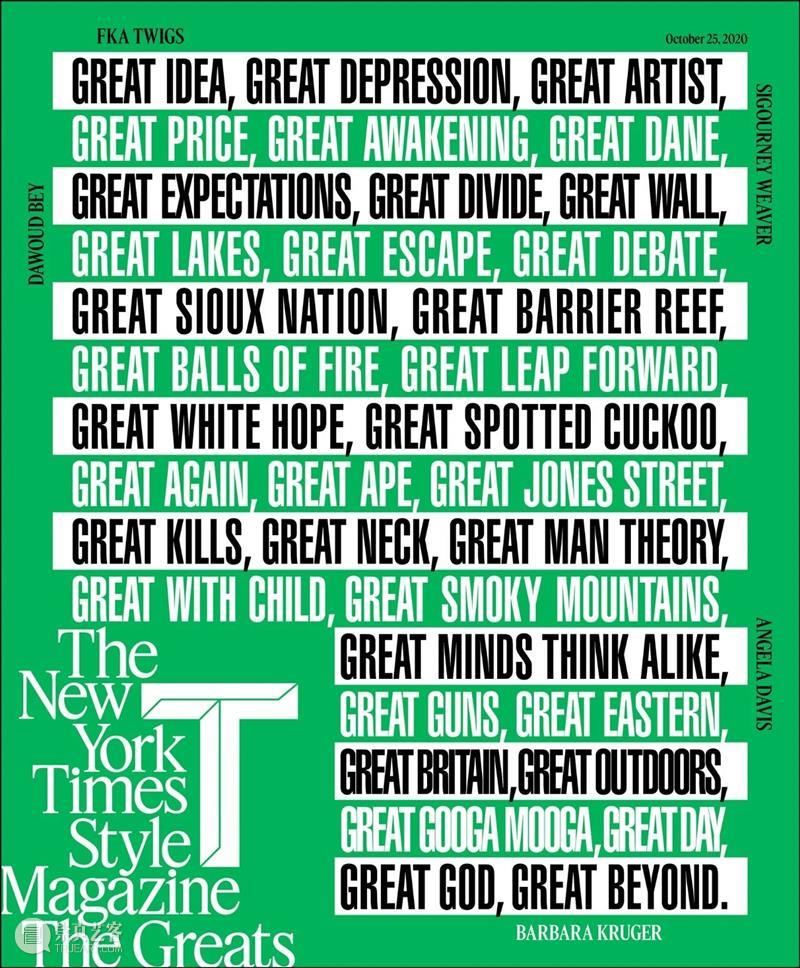

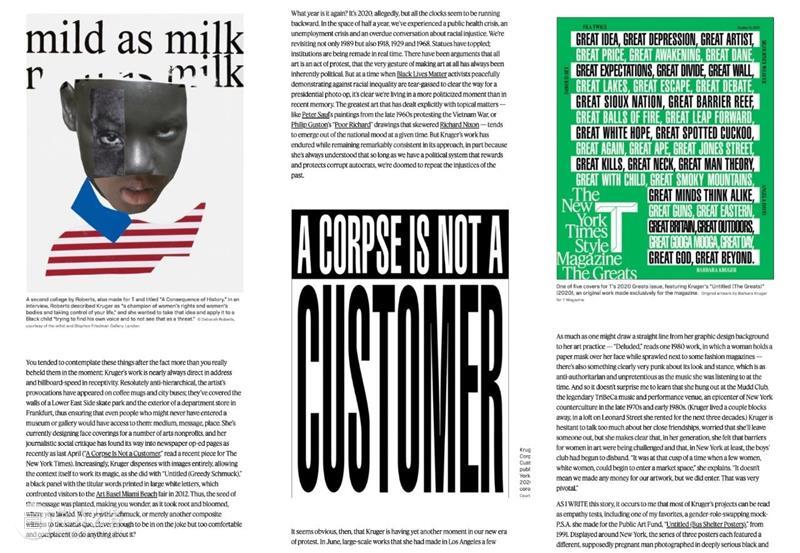

芭芭拉·克鲁格(Babara Kruger)

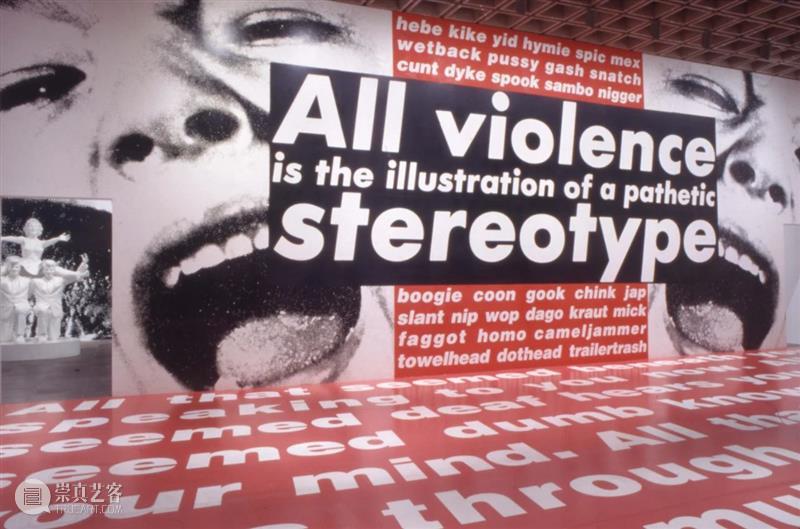

《无题(欺骗)》(局部),2008

人们很可能会在她平面设计的背景和她的艺术实践之间做出直接的关联——“Deluded-蒙骗”,她1980年的一件作品中写着这样的字样,图片上是一位用纸质面具遮挡着脸的女性,周围四散着一些时尚杂志——不过显然,她作品的外观和姿态非常朋克,与她当时爱听的音乐一样,具有反威权和朴实无华的气质。所以,当我得知她当年喜欢出入Mudd Club——位于TriBeCa区的传奇音乐表演俱乐部,曾是1970年代末和1980年代初纽约的反主流文化中心——时,我毫不惊讶。(克鲁格当时就住在几个街区之外,她在伦纳德大街上租了一间loft公寓长达三十年。)克鲁格不愿过多地谈论自己亲密的朋友们,担心这样会漏掉一些人,但她明确地表示,她这一代人中,能感觉到艺术圈中那些本来针对女性的壁垒正在遭受挑战,至少纽约的情形是这样,许多所谓的男孩俱乐部都开始解体了。“那个档口,一些女性、白人女性得以开始进入市场了”,她解释道。“这并不意味着我们因为自己的艺术作品赚了很多钱,但我们确实进入了市场。这一点是非常关键的。”在我写作这个故事的时候,我发现大部分克鲁格的项目都可以被解读成某种共情测试,包括我最喜欢的那件作品,她从1991年开始为公共艺术基金会创作的《无题(公车站海报)》系列里那种性别互换的、对PSA(前列腺特异型抗原)开的玩笑。这组作品张贴在纽约城里的各处,一共三幅海报图像,每一幅都用沉重严肃的黑白照片拍摄了一个样貌不同的、看起来怀孕了的男性——一个学生、一个建筑工地工人、一个中产阶层的父亲形象(另有第四个版本,是年轻的乔治·H·W·布什,当时出现在《纽约时报》的专栏版面)。巨大的“HELP!”(求助!)字符以红色和白色出现在一段描述他们困境的文字之上——比如要去念大学,要交付按揭——结尾这样写道:“我该怎么办?”(What should I do?)这真是特别典型的克鲁格的风格,对我们熟知的事物进行采用以此揭露其核心所包含的一种被逆转了的任义伪善。我们究竟能多大程度地将自己放到对方的角度、身体、外在现实当中去换位思考?如果艺术改变了我们对生活的感知,那么克鲁格仍然促使着我们去思考艺术究竟可以在多大程度上对生活进行改变。克鲁格的作品之所以能引起共鸣,正是因为有太多东西就隐藏在众目睽睽之下,但却遵循旧例地未能被我们辨识。

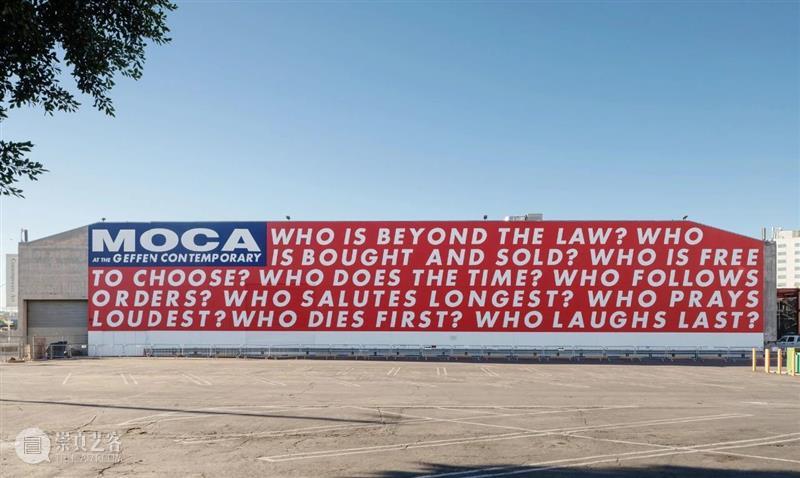

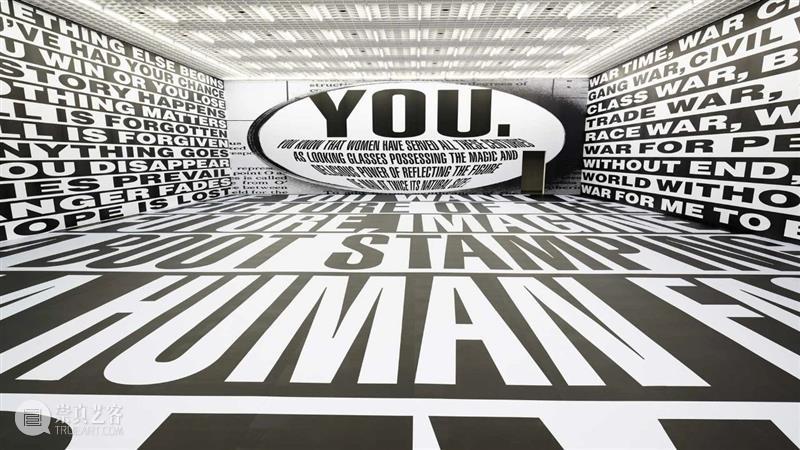

芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)

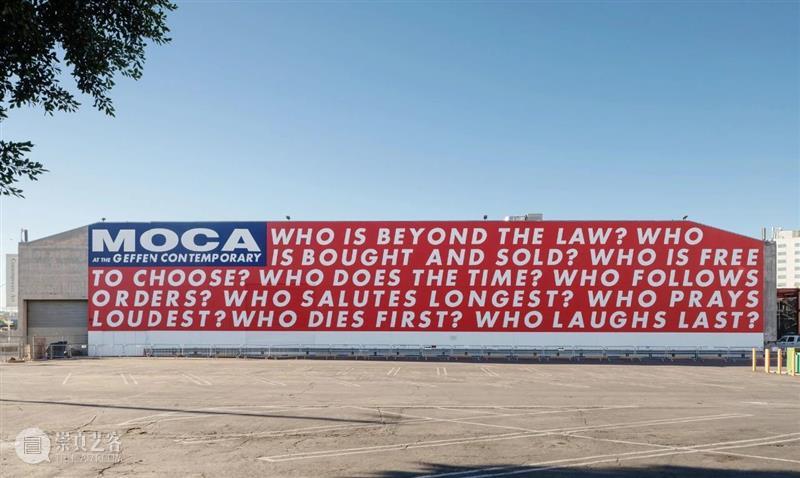

《无题(问题)》,1990/2018年

洛杉矶格芬当代艺术馆现场

同理心能够改变这个世界,正如1994年克鲁格在法国斯特拉斯堡(Strasbourg)一处火车站的墙面上所写的那样——这或许是一个诚挚至极因而足够激进的情绪表达,但是,鉴于作品的位置,它悬挂于成千上万的通勤者的上方,所以这个表达成了一种挑衅,而非老生常谈。我告诉克鲁格,我看到她视边缘化为一种推进她创作的驱动时非常感慨,她表示赞同但又赶紧做出补充。“我成长的时候,一直觉得自己是艺术的局外人,而根据人们的种族、肤色、阶级和性别,始终存在着不同程度的局外人”,她解释道。“不被看见,会在创意上和物质上都造成伤害。不被看见会让人感到自己并不存在。”那些令克鲁格在视觉艺术的同代人中脱颖而出的特质——她脉动着的怜悯之心和那有如施了魔法般的文字——让她的创作能产生如此持久的影响。如果说是她使用的极其恰当的图像在吸引着我们,那么无法避免的则是我们总是被她的字词击中。最近,我观看了克鲁格对她1988年的作品《无题(誓言)》进行重制而创作的一部动画——新版本的作品对美国效忠宣誓的誓词做出了巧妙的调整,将一些关键词进行了修改,结尾变成了这样:“人人/一些人/少数人/有钱人/穷人/给予者/索取者/所有人享有自由和公正”(with liberty and justice for all/some/a few/the rich/the poor/the givers/the takers/all)——我能理解,在我脑海中那个堆满了东西的书架上,为什么克鲁格总是会屹立在离桑塔格和琼·蒂蒂安(Joan Didion)等战后作家们不远的位置上,他们对美国式自信的探究,似乎总是以颇有成效的紧张情绪表达而出,伴随着一种他们对此并不信任的情感倾向。

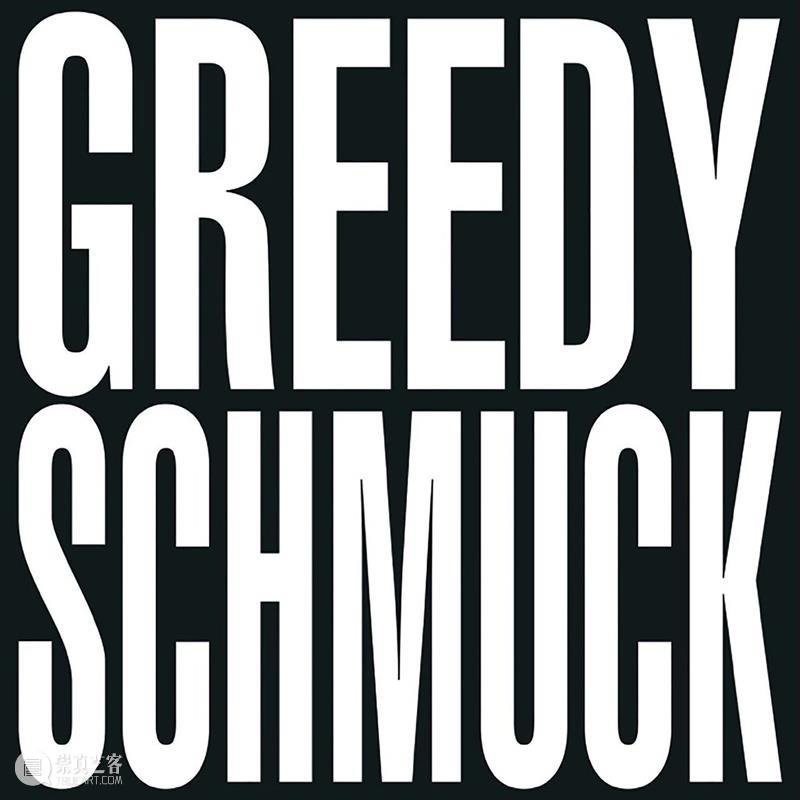

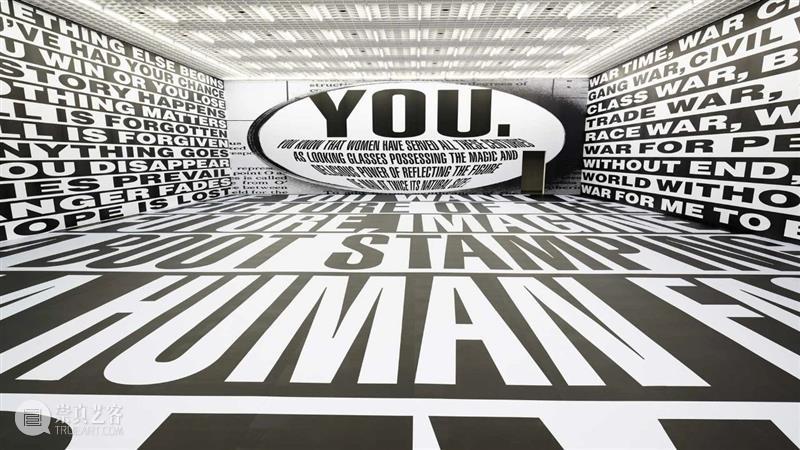

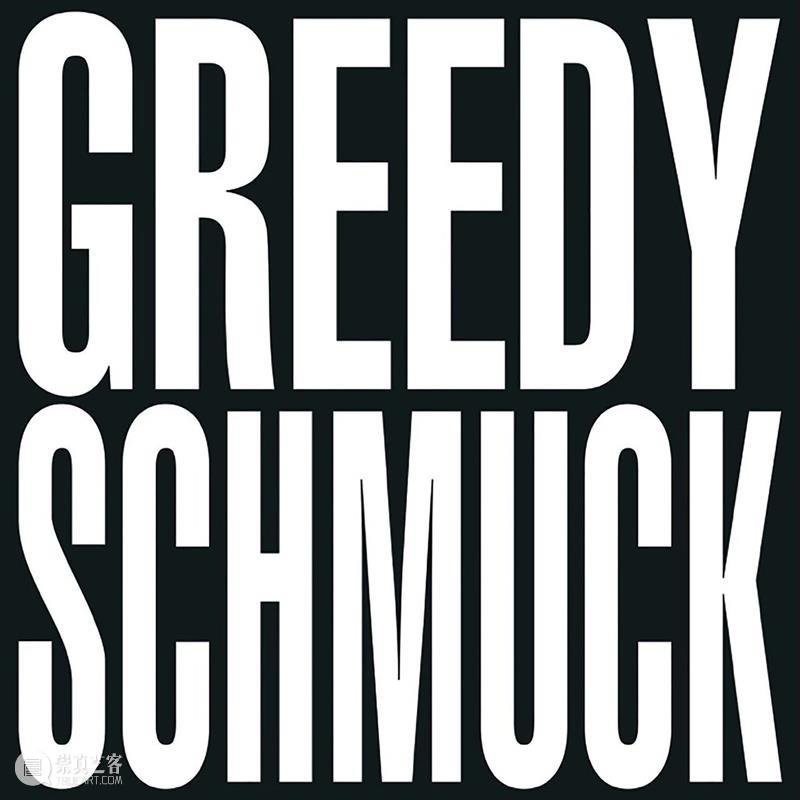

芭芭拉·克鲁格(Barbara Kuger)

《无题(贪婪的傻瓜)》,2012

也许,就像克鲁格一直想让我们去做的那样,我们终于开始把支离破碎的点滴,那些存在于我们对个人生活方式的思考以及支配我们公共现实的结构之间,在我们对世界的观看方式以及媒体对我们的猛烈攻击之间的点点滴滴,都串联了起来。我们试着去理解,花10美金买一杯增强免疫力的奶昔,究其根本,是没法让我们康复的。去理解家庭暴力与警方的暴力执法,就是一枚硬币的两面,而对女性身体的侦查也就是集权主义的另一个面向。尽管我们对视觉以及它们传达的意义都更精明了,但它们并不总是显见的,它们不是富人区海滩上那种绣着邦联旗的毛巾,也不是藏在白色Max Mara手袋中的圣经。此刻,在全美的各所大学里,艺术史正在经历着重写,与此同时,类鸦片药物的名字和监狱系统的获益者们在诸多重要的艺术机构的展厅中仍旧赫然地占据着高位。克鲁格的作品之所以能引起共鸣,正是因为有太多东西就隐藏在众目睽睽之下,但却遵循旧例地未能被我们辨识,比如那些纪念碑人物,他们的成就来自于对他人的镇压征服。这不止是因为我们没有真正地予以关注(不像我们往往会全神贯注于自己的表现如何),而是即便是我们在关注之时,我们仍然聚焦在了错误的事件上。在克鲁格的近期展览中,文字变得无比庞大,通常像墙纸般覆盖着展厅空间——从地面到天花板到墙面——用她的紧迫感将观众包围起来。那种感觉,就好像她在朝着你惊声尖叫以期你能苏醒过来。2017年,在她位于柏林马格斯画廊(Sprüth Magers)的装置作品《无题(永远)》中,来自乔治·奥威尔(George Orwell)《1984》中的一句话覆盖着地面:“如果你想要一张未来的图片,就请想象一个靴子印踩踏在一张人脸上——永远地”(If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face — forever);去年在首尔爱茉莉艺术博物馆的展览中,也呈现了作品的另一个版本。明年春天,她为自己的专题展计划了一系列“介入”式的创作,包括一件视频投影装置,将会打在芝加哥商品市场面积约2.5英亩的外立面上。作品会写着:“谁的希望?谁的恐惧?谁的价值?谁的公义?”(Whose hopes? Whose fears? Whose values? Whose justice?)克鲁格提出的是她对自己也常常发出的疑问,这些问题促使我们要敢于追求一种更经得起检视的生活,其中充满了复杂和模棱两可:大部分是非美国式的特质,而且正是它们在定义我们的现状。芭芭拉·克鲁格总是说得很对,但她因此感到不快。

[完]

芭芭拉·克鲁格的相关阅读:

卓纳画廊宣布代理芭芭拉·克鲁格

顾铮谈芭芭拉·克鲁格:在文字与图像的合奏下

卓纳画廊是位处纽约、伦敦、香港及巴黎的当代艺术画廊,现代理近70位在世艺术家和已故艺术家遗产,拥有过百人的专业团队。画廊自1993年创立至今,成功举办了众多具开创性的展览。卓纳画廊活跃于一级和二级艺术市场,一直致力于培育艺术家的职业生涯,当中许多已在当今最具影响力的艺术家之列。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享