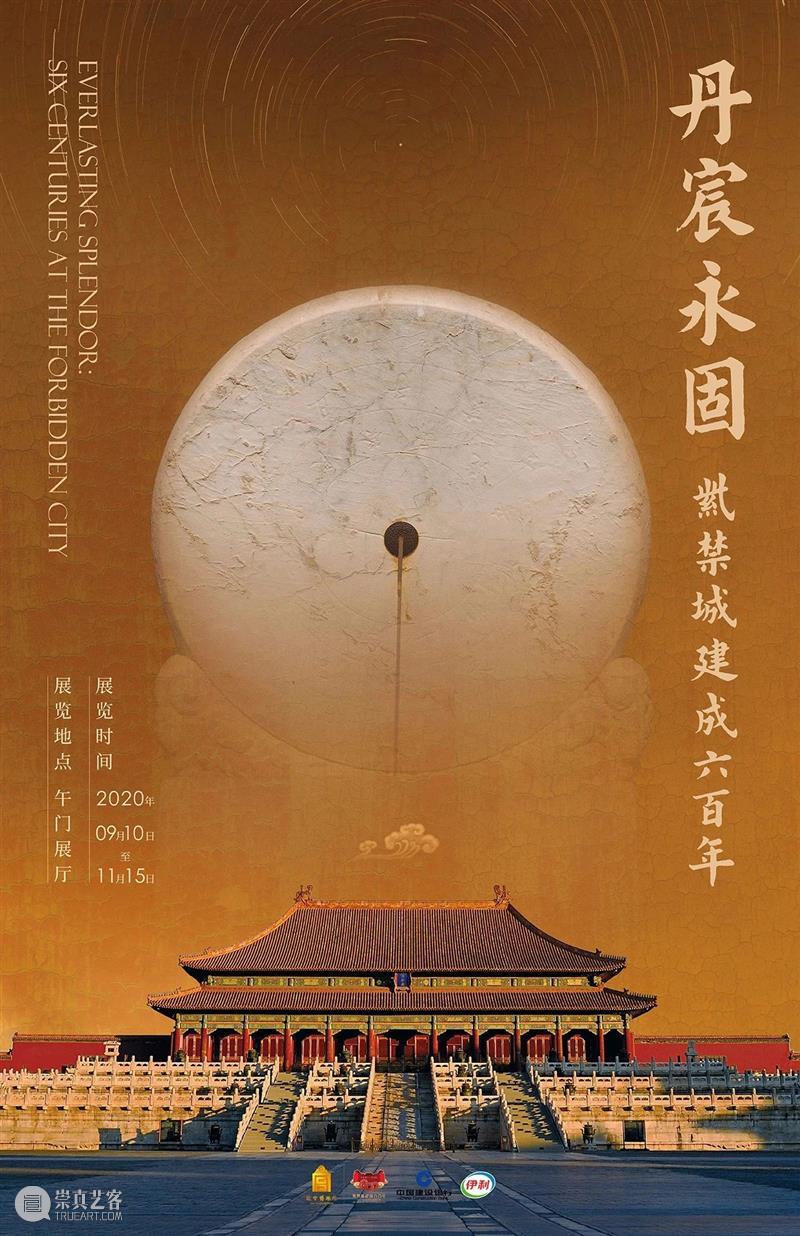

天上紫微垣,地上紫禁城

天子“象天立宫”

紫禁城被誉为地上天宫

紫禁城宫殿建成于明永乐十八年(1420年)

至今已有600年的历史

作为明清两代的皇宫

共有24位皇帝在此生活居住

实行对国家的统治。

紫禁城继承唐宋规制

与城市功能、山水形势有机结合

是中国古代城市建设和宫殿营造思想的集中体现

2020年适逢紫禁城建成六百年

故宫博物院推出

“丹宸永固——紫禁城建成六百年”大展

由三大主题

十八个历史节点

介绍紫禁城的规划、布局、建筑、宫廷生活

以及建筑营缮与保护的概况

展出文物及史料照片共计450余件

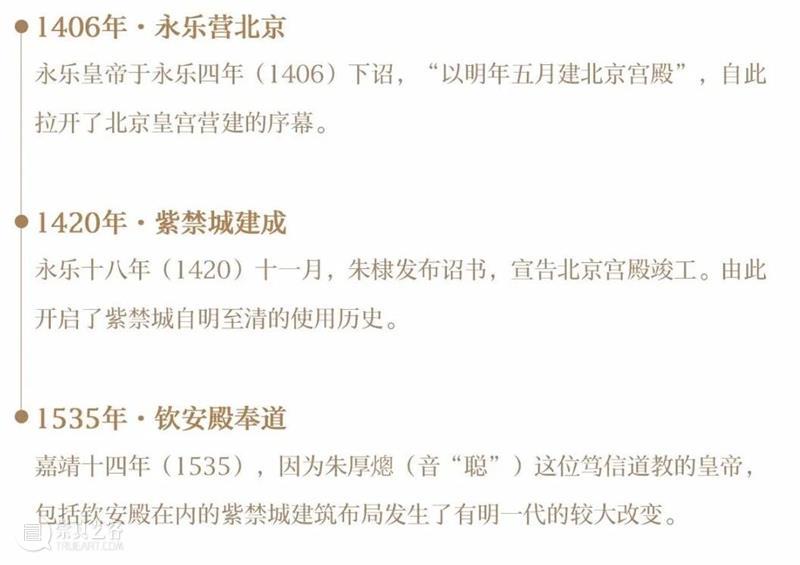

“宫城一体”,空间色彩采用米白色,凸显明代石质构件立体效果,配合大量图版说明及书画展品,讲述明代宫城建设理念及建筑工程技巧。通过3个历史节点,讲述了北京皇宫营建的序幕、告竣和明代紫禁城内布局的改变。

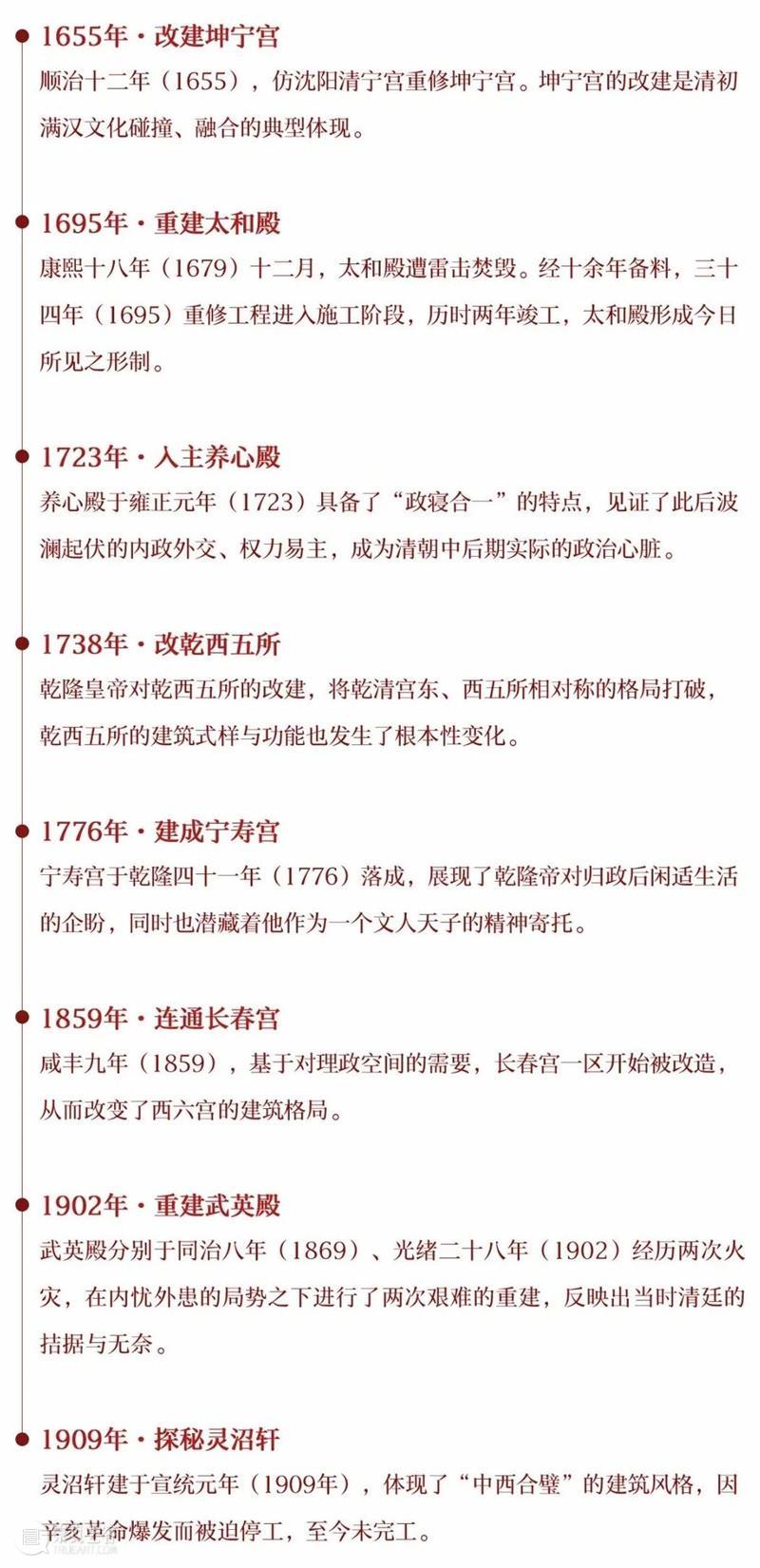

“有容乃大”,空间色彩采用红色,烘托出清代紫禁城宫殿建筑及内檐装饰的华丽与精美,同时讲述清代各个时期紫禁城建筑格局与风格的变化。通过8个历史节点,讲述了清代的十位皇帝为满足其理政、寝居等功能的需求,对紫禁城建筑进行重修或改建,形成今日紫禁城的基本格局。展出文物体现了中国古代多民族文化融合和劳动人民的智慧。

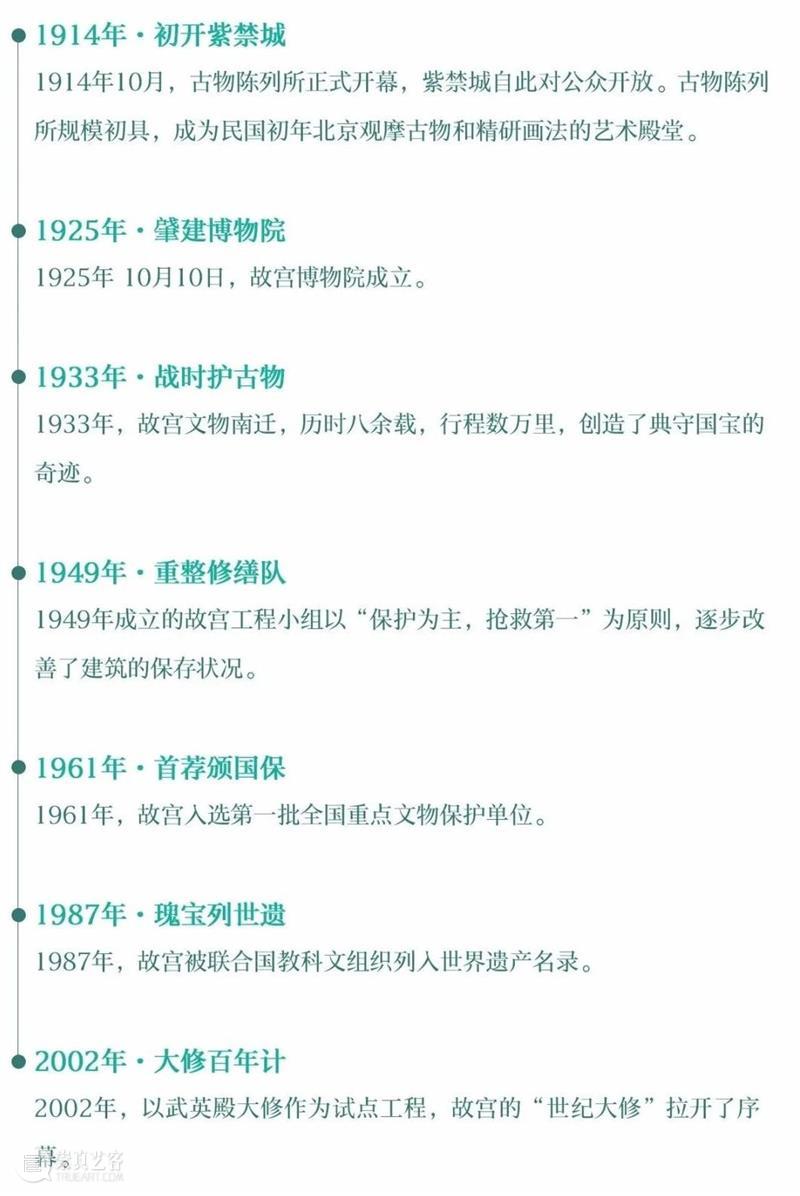

“生生不息”,空间色彩采用绿色,意在表示故宫博物院成立后生机勃勃、欣欣向荣的发展景象。通过7个历史节点,讲述了昔日皇宫成为博物院后发生的故宫文物南迁、中轴线建筑测绘等事件。大量的老照片影像、史料档案以及实物展品,呈现了故宫博物院自成立以来各方面的工作成果以及发展过程。

展览资料

(历史照片另行介绍)

视频介绍

明宫城图复制品 明 南京博物院

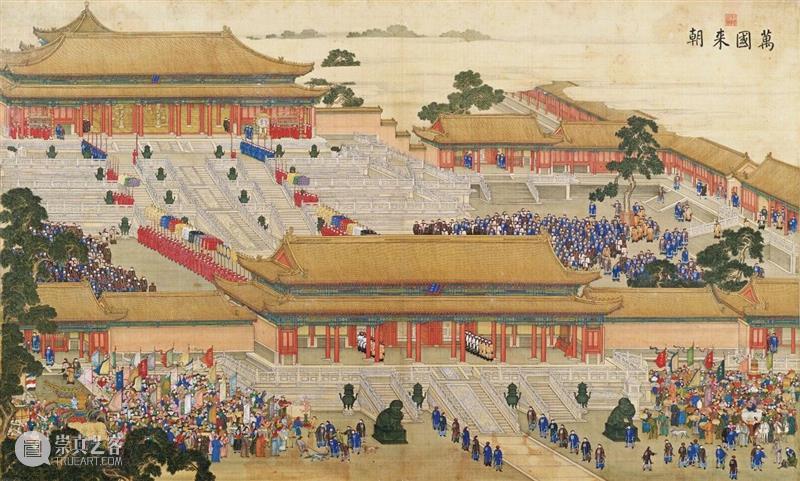

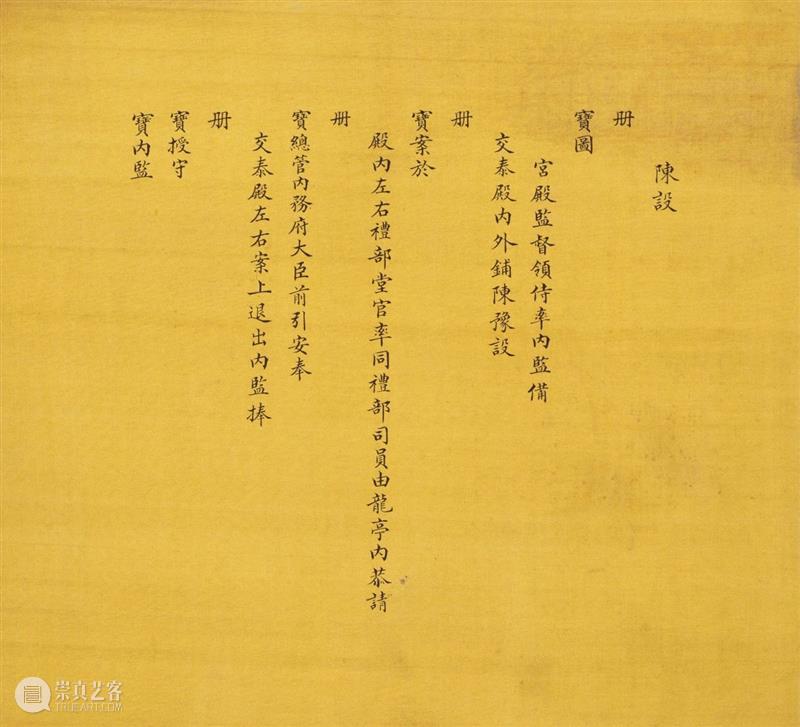

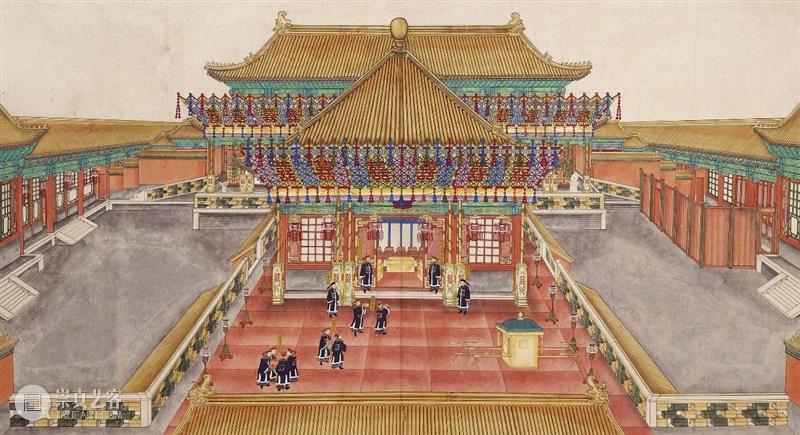

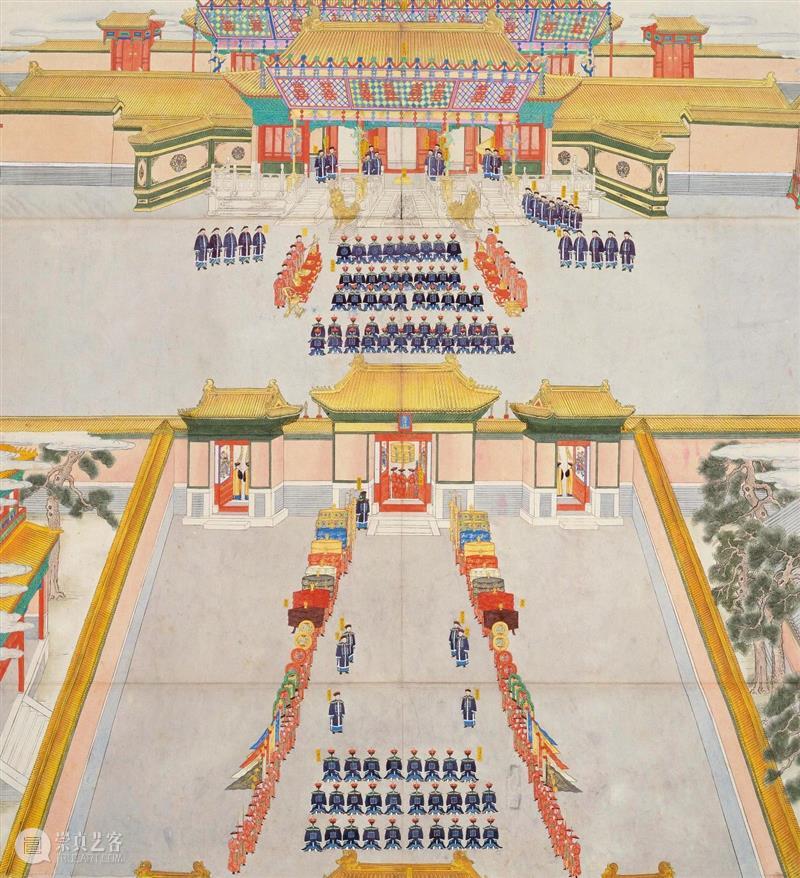

《胪欢荟景图》册

共8开,为清宫廷画家所制。记录了清乾隆朝鼎盛时期,乾隆帝为其母崇庆皇太后七十圣寿举办的庆典活动,堪称清宫内最大的画册。分别以“万国来朝”“合璧联珠”“回人献伎”“慈宁燕喜”“寿宇同游”“九老作朋”“香林千衲”“厘延千梵”八个场景来描绘朝贺、庆寿、筵宴、游乐等举国胪欢的盛大场面。图册施以工笔重彩,楼宇殿阁以界画形式画出,借助西法,造型精准,带有清宫院体绘画的时代气息。

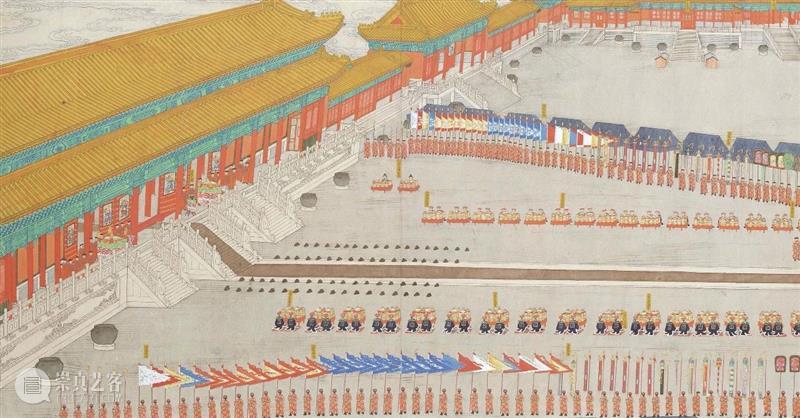

京师生春诗意图轴 清乾隆三十二年(1767年)

此图是宫廷画家徐扬依据乾隆帝御制生春诗的诗意,于乾隆三十二年(1767年)所绘。徐扬在创作上以从上至下的鸟瞰式构图,表现了正阳门大街、紫禁城、景山、西苑、琼岛及天坛祈年殿等实景。他以中国传统散点透视画法与欧洲焦点透视画法相结合的艺术手法,将繁杂的建筑群描绘得清晰而明确,为后人研究以紫禁城为中心的北京城堿建布局,留下了宝贵的图像资料。

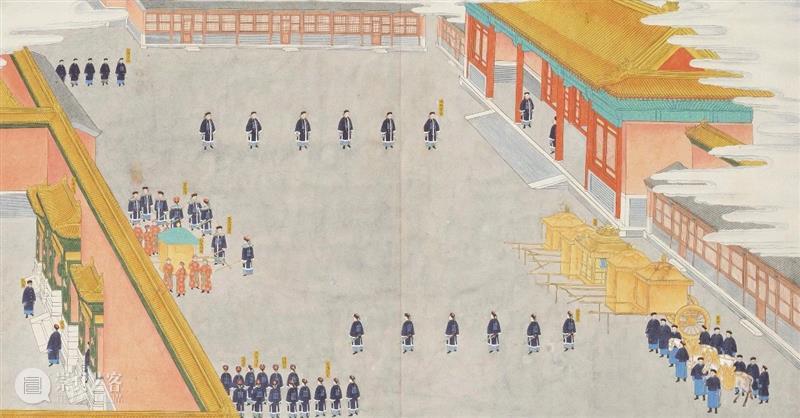

光绪大婚图 清

光绪十四年(1888年),17岁的光绪皇帝迎娶慈禧太后的侄女叶赫那拉静芬为后,是为隆裕皇后。整个婚礼从光绪十四年十月初五一直到次年的农历二月十五才全部完成。此套《光绪大婚图》共有八册,画家运用精到的写实技法,按顺序如实描绘了纳采礼、大征礼、册立礼、奉迎礼、合卺礼、庆贺礼等皇家婚礼的整个过程,为我们了解清代晚期宫廷风俗、服饰、建筑、制度等留下了详实的资料。

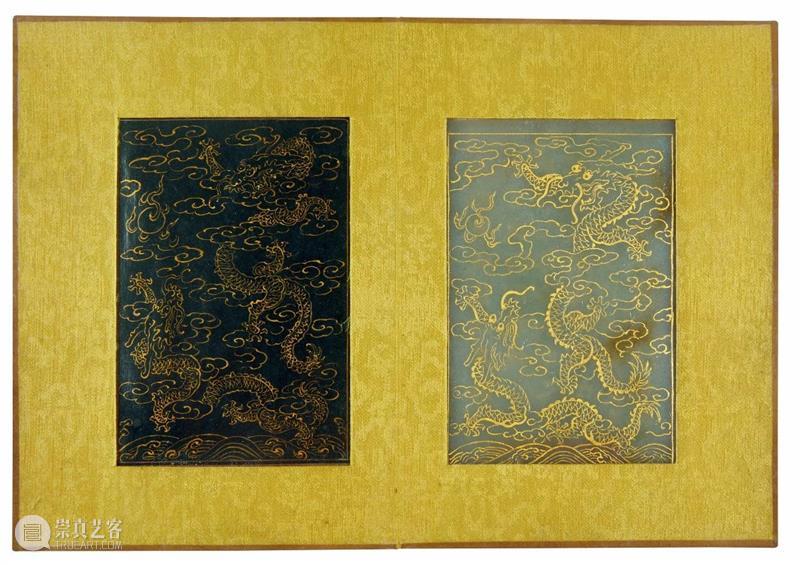

符望阁南间描金银漆纱横披窗槅心 清乾隆三十八年

这件漆纱原为镶嵌在符望阁一层南面明间宝座栏杄罩横披与槁扇內的槁心。漆纱是种特殊的织物,清代例由江南地区织造并进贡,可用于制作衣物、灯罩等,传世实物极其罕见。些件漆纱是专为符望阁定制的,制作于乾隆三十八年,由两淮盐政李质颖在江南一带督办,造成后运送到京。漆纱正反面均做金银三色西番莲、卷草和夔龙纹装饰,双面皆可观赏,有如一件双面绣,且可完全透光,精美程度超乎寻常。漆纱的制作工艺已经失传。根据文物专家和科技工作者多年研究与复原,初步探明,漆纱系以桑蚕丝织成的纱芯为地,每根纱芯上都包裹着一层大漆,正反两面中部的图案均以纸样为衬地,其上涂刷大添,并以漆层厚度变化做出立体感。漆层之上,再以金箔和银箔研粉,综合运用描金银,贴金和晕金等多种传统技法描绘纹样,实现富于深浅变化的色彩效果。

明黄色缎绣藤萝纹夹衬衣

衬衣为清代后妃便服之一,通常穿于氅衣、马褂等外衣之内。其式为圆领,直身式,大襟右衽,多重短平袖,裾不开。此件衬衣在明黄色缎地上加绣彩蝶及绿、蓝、紫三色藤萝花,绣工平整细腻,配色蕴藉雅致,缀铜鎏金錾花扣一,铜鎏金狮子滚绣球币式扣五,湖色素纺丝绸里。此件明黄缎绣衬衣应为孝钦皋太后生前所用之物

清代后妃便服具有纹样主题统一的特点∶在衣服多重领袖绦边中,必有一道与衣服的主体纹样相同,从而起到相互呼应和衬托的效果。此件衬衣即在领、袖、衽及下摆装饰了一道石青缎绣彩蝶藤萝纹边饰。此外,清代帝后服饰具有鲜明的等级特征,服饰的颜色是使用者身份的重要标志。按照清代冠服制度的规定,明黄色仅为皇帝、皇太后皇后和皋贵妃所使用。

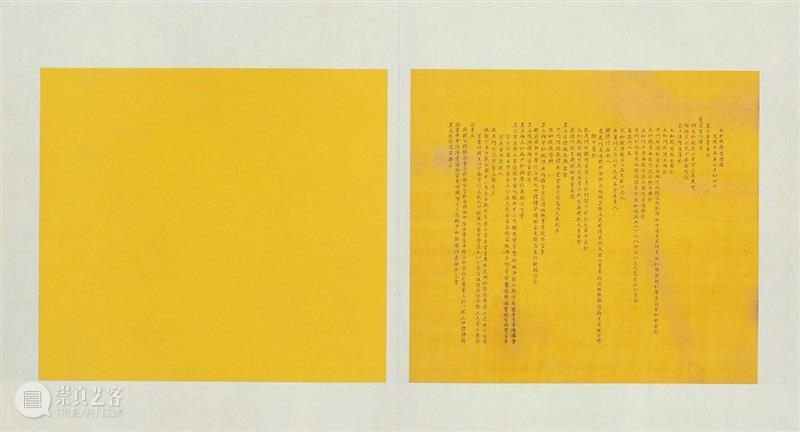

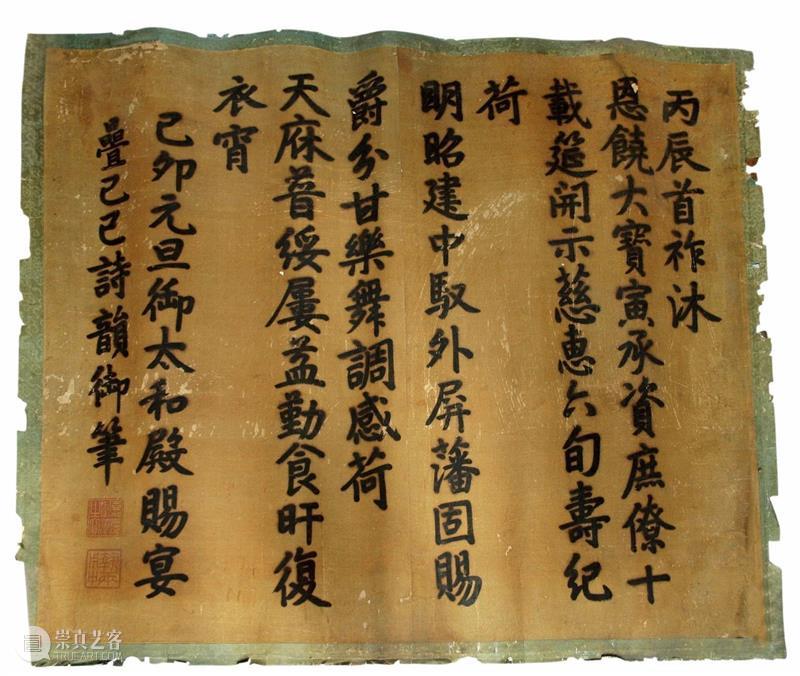

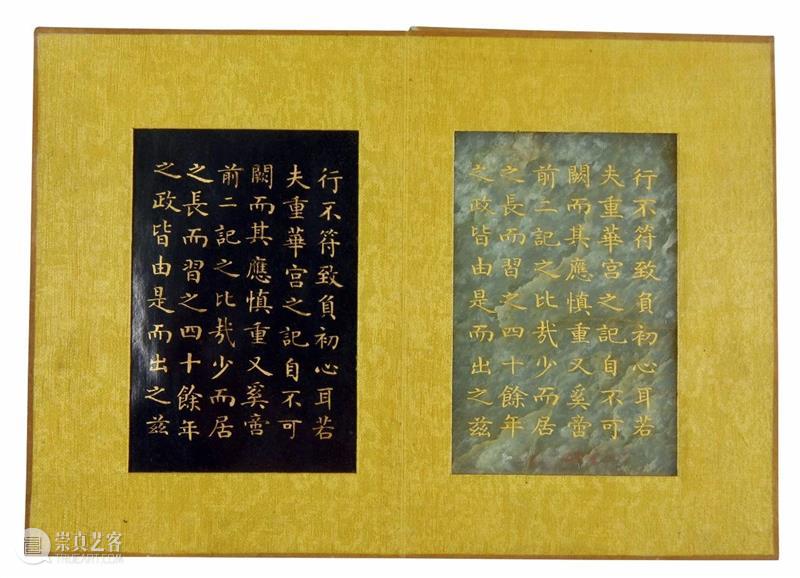

嘉庆帝御笔太和殿赐宴贴落,绢本,墨笔楷书

释文为:

丙辰首祚沐恩饶,大宝寅承资庶僚。

十载筵开示慈惠,六旬寿纪荷明昭。

建中驭外屏藩固,赐爵分甘乐舞调。

感荷天庥普绥屡,益勤食旰复衣宵。

落款为“已己卯元旦御太和殿赐宴叠己巳诗韵御笔”。钤方形篆书阴文印“嘉庆御笔之宝和方形篆书阳文印执两用中”。“己卯”即嘉庆二十四年(1819年),也是嘉庆帝六旬万寿之年。正月初一日按惯例皇帝会赐宴群臣于太和殿,君臣相贺之时嘉庆帝写下这首诗,既是对他自丙辰(嘉庆元年,1796年)即位以来的一个总结,同时也立志要继续当好一个勤勉的皇帝。该诗后收录于《清仁宗御制诗文集》三集卷六四。

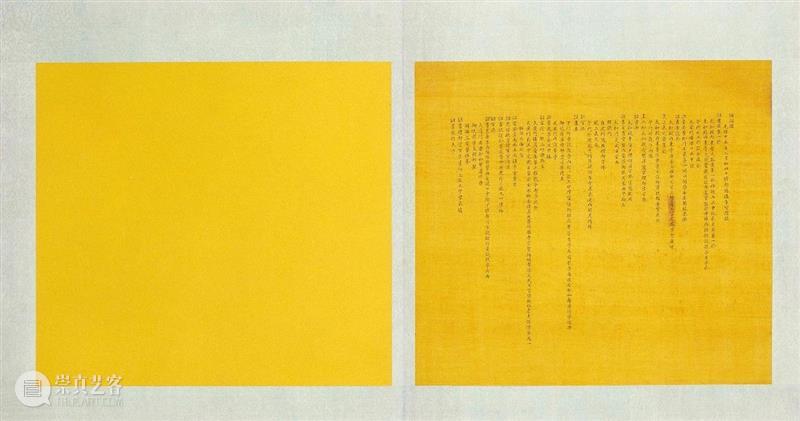

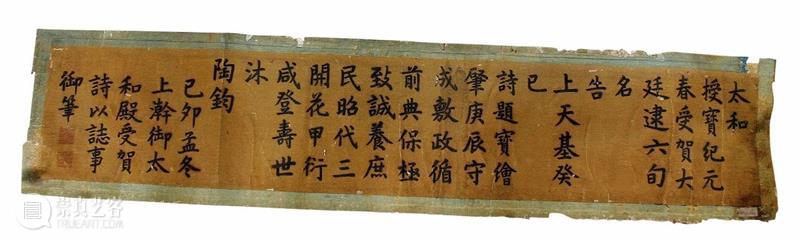

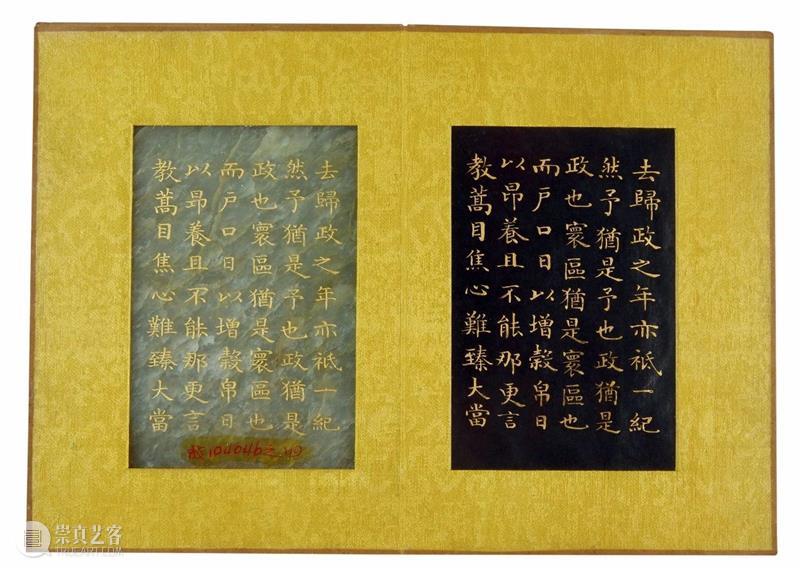

道光帝御笔太和殿受贺贴落,绢本,墨笔楷书

释文为:

太和授宝纪元春,受贺大廷逮六旬

名告上天基癸巳,诗题宝绘肇庚辰。

守成敷政循前典,保极致诚养庶民。

昭代三开花甲衍,咸登寿世沐陶钧

落款为“已卯孟冬上翰御太和殿受贺诗以志事,御笔”。钤方形篆书阴文印“周甲延禧之宝湘和方形篆书阳文印健行不息”。嘉庆帝全名爱新觉罗·顒琰,清高宗乾隆帝第十五子,生母为孝仪纯皇后魏佳氏,生于乾隆二十五年(1760年)十月初六,嘉庆二十四年(1819年)孟冬月(十月)恰逢其旬万寿,故于太和殿设宴庆贺,并写下这首诗。诗句表达了嘉庆帝自癸巳(乾隆三十八年,17年)被乾隆帝秘密立为皇储之后,一直以父祖为榜样,决心做一个勤政爱民的守成之君的理想信念。该诗后收录于《清仁宗御制诗文集》三集卷六四。此贴落为道光帝御笔书嘉庆帝诗文。

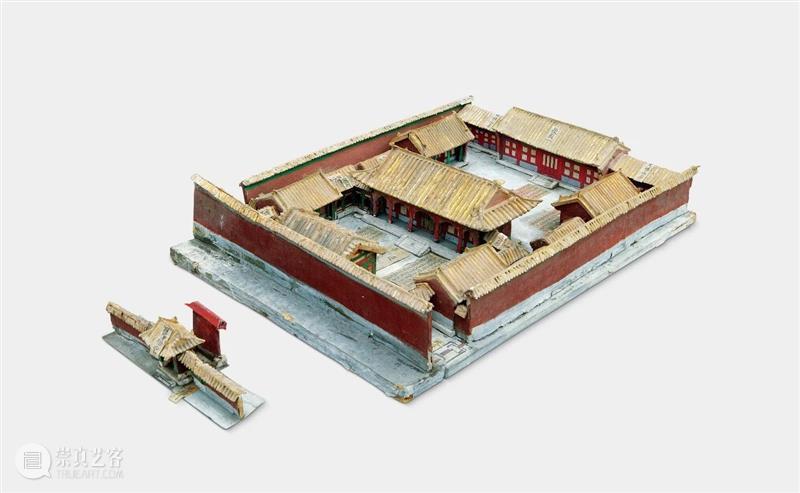

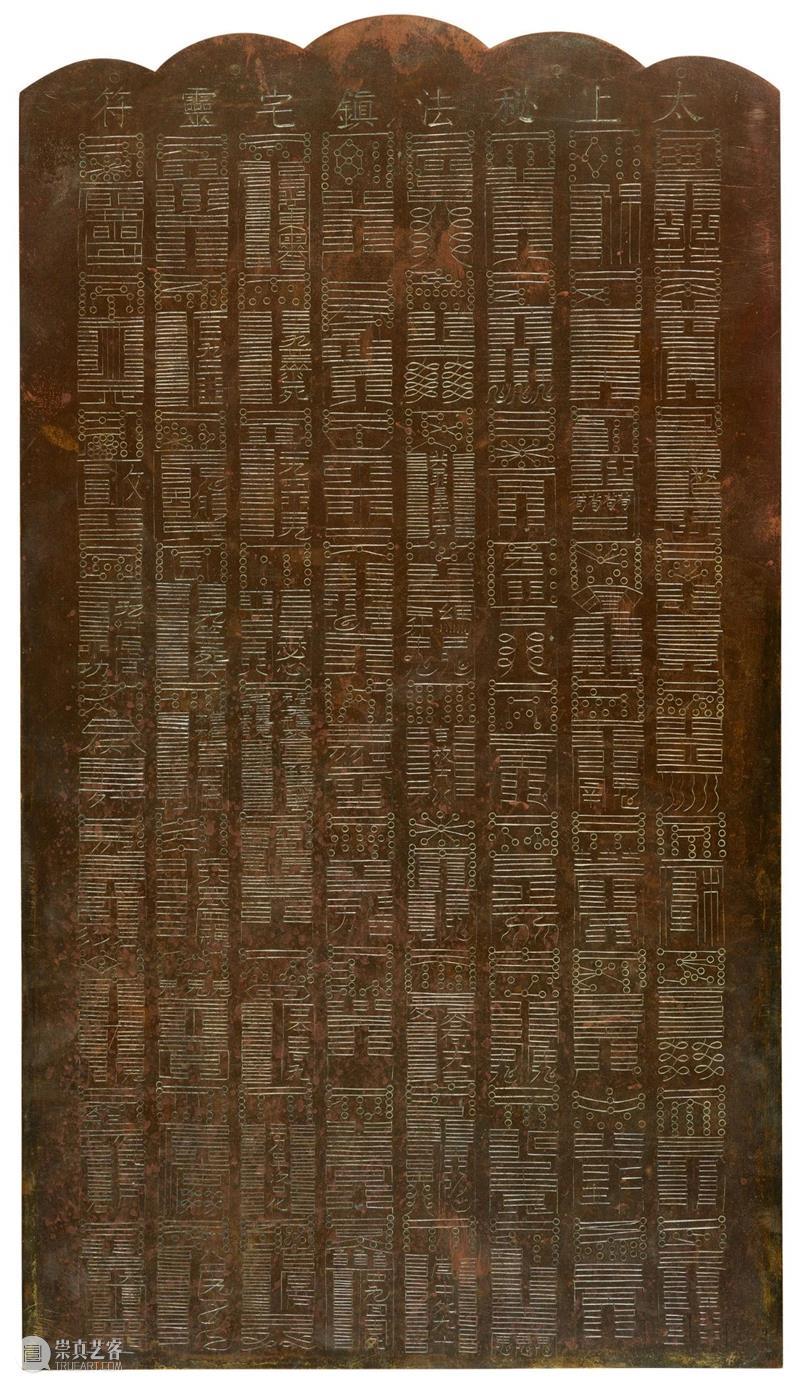

太极殿

内廷西六宫之一,建于明永乐十八年(1420年)。原名未央宫,因嘉靖皇帝的生父兴献王朱祐杬生于此,故于嘉靖十四年(1535年)更名启祥宫,清代晚期改称太极殿。清代曾多次修葺。太极殿原为二进院,清后期改修长春宫时,将太极殿后殿辟为穿堂殿,后檐接出抱厦,并与长春宫及其东西配殿以转角游廊相连,形成迴廊,东西耳房各开一间为通道,使太极殿与长春宫连接成相互贯通的四进院。太极殿面阔5间,黄琉璃瓦歇山顶,前后出廊。外檐绘苏式彩画,门窗饰万字锦底团寿纹,步步锦支摘窗。室内饰石膏堆塑五福捧寿纹天花,系清末民初时所改。明间与东西次间分别以花梨木透雕万字锦地花卉栏杆罩与球纹锦地凤鸟落地罩相隔,正中设地屏宝座。殿前有高大的祥凤万寿纹琉璃屏门,与东西配殿组成一个宽敞的庭院。后殿为体元殿,黄琉璃瓦硬山顶,面阔5间,前后明间开门。后檐接抱厦3间,为长春宫戏台。清光绪十年(1884年),为庆慈禧五十寿辰,曾在此演戏达半月之久。明万历年间,乾清、坤宁两宫火灾,神宗朱翊钧曾暂居启祥宫。逊帝溥仪出宫前,同治帝瑜太妃曾居太极殿。

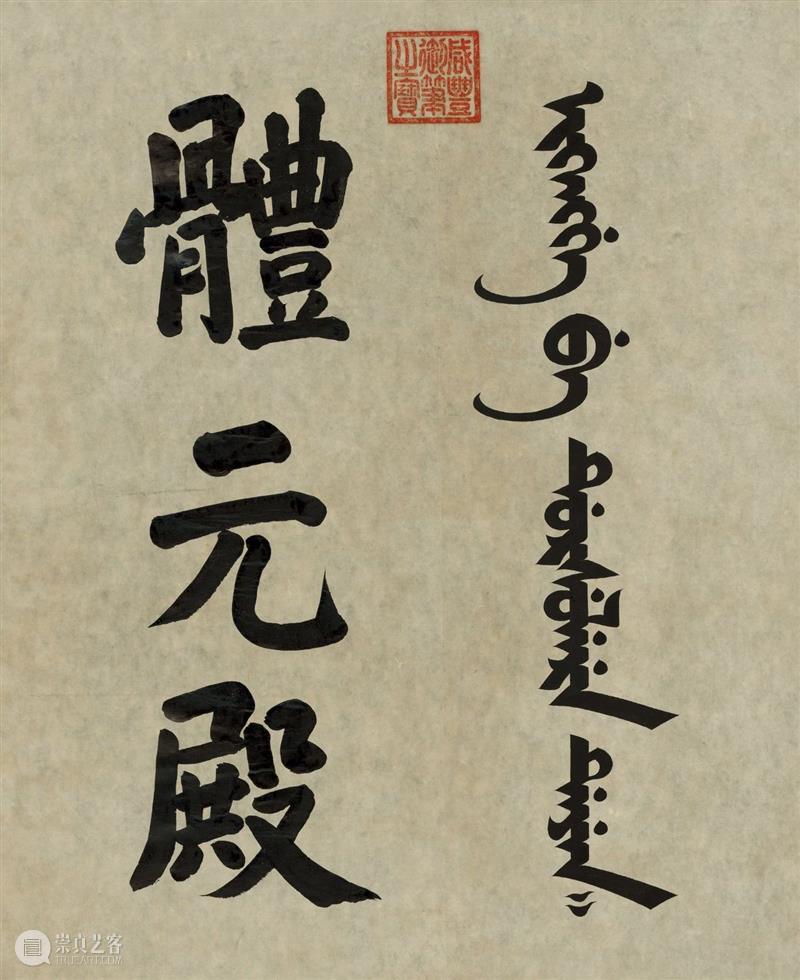

体元殿

原为启祥宫后殿,清咸丰九年(1859年)将此殿改为前后开门的穿堂殿,咸丰帝御笔题匾曰“体元殿”。清代为后妃居住之所。慈禧太后曾在此居住。体元,意为体法天地之德。此件为咸丰帝楷书汉文“体元殿”,翰林补满文。另钤有“咸丰御笔之宝”朱文方印。爱新觉罗·奕詝(1831-1961年)是清朝第九位皇帝,也是清朝最后一位通过秘密立储继位的皇帝,年号咸丰。他是清宣宗道光帝第四子,于道光二十六年(1846年)被立为储君。工书画善画马,亦能画山水、花卉。

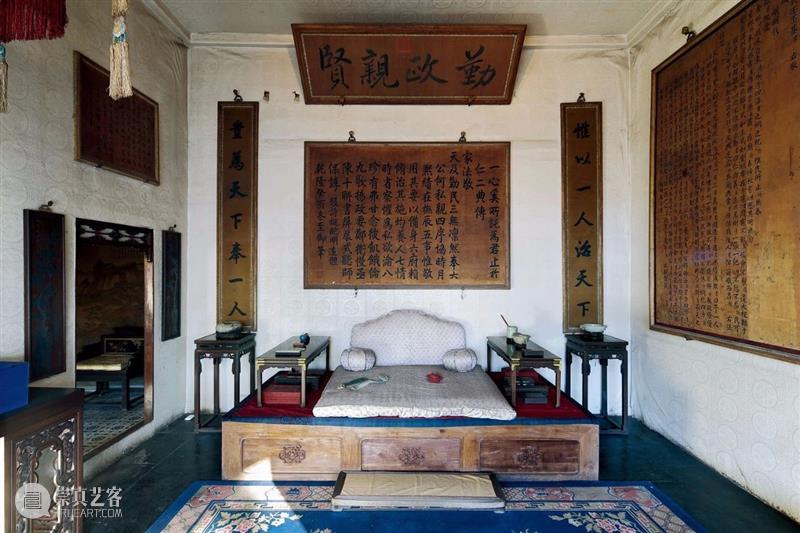

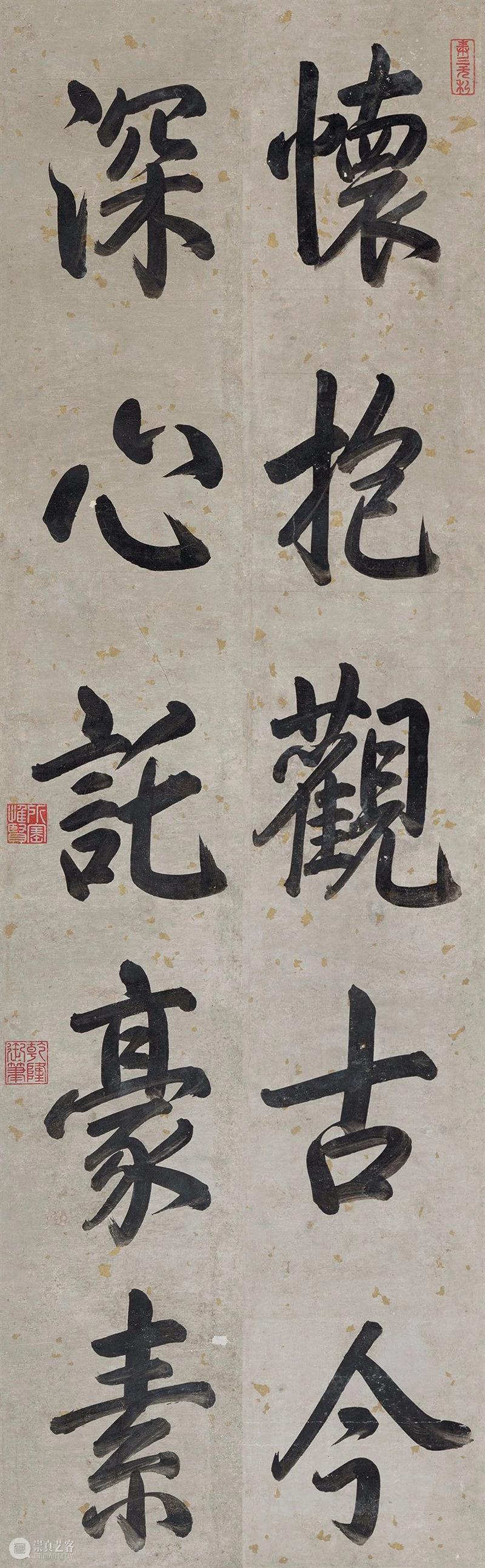

养心殿内景

养心殿西暖阁前后隔为数室。西次间前室为“勤政亲贤”殿,联曰:“惟以一人治天下,岂为天下奉一人。北设宝座,南为窗,东有板墙开门,与养区西部心殿明同相通,为皇帝看阅奏折、召见大臣之所。为保守秘密,南窗外抱厦内门内东西设有木围屏。前室梢间内一小室,原名曰“温室”,为皇帝读书处。乾隆年间乾隆皇帝将王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》视为稀世之珍收藏于此,易名曰“三希堂”。联曰:“怀抱观古今,深心托豪素”。养心殿临窗设地炕,炕上宝座面西,东墙上悬有乾隆御书“三希堂”匾。

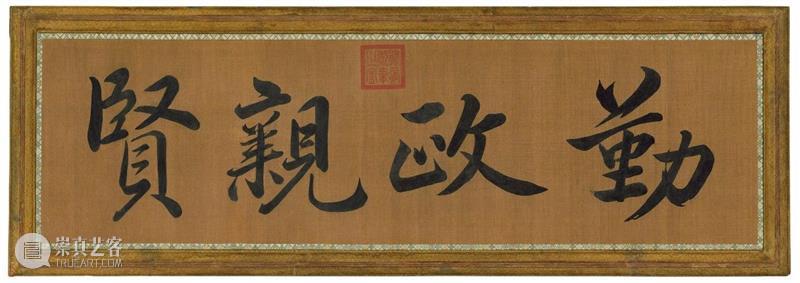

勤政亲贤匾及两侧字对 清雍正

雍正皇帝御笔,位于养心殿西暖阁南部中室北墙牦枋正中向南。因悬挂此匾,该室也被称为“勤政亲贤室”,是皇帝批阅奏折,召见大臣密议之所。为保证此间的私密性,其南窗外抱厦内围有木屏。雍正元年正月二十二日,雍正御笔“为君难匾,及其两侧字对“惟以一人治天下,岂为天下奉一人”,均出自唐太宗时明臣张蕴古之《大宝箴》:“今来古往,俯察仰观,惟辟作福,为君实难。…故以一人治天下,不以天下奉一人。”雍正皇帝用反诘的语气感叹:皇帝应公正无私,忧国爱民,实为不易!不久后,将“为君难”撤下,换为“勤政亲贤”,正是其理政心态转变的体现,由感叹转为寻求解决之道,表明政治主张勤政爱民、礼贤纳士。

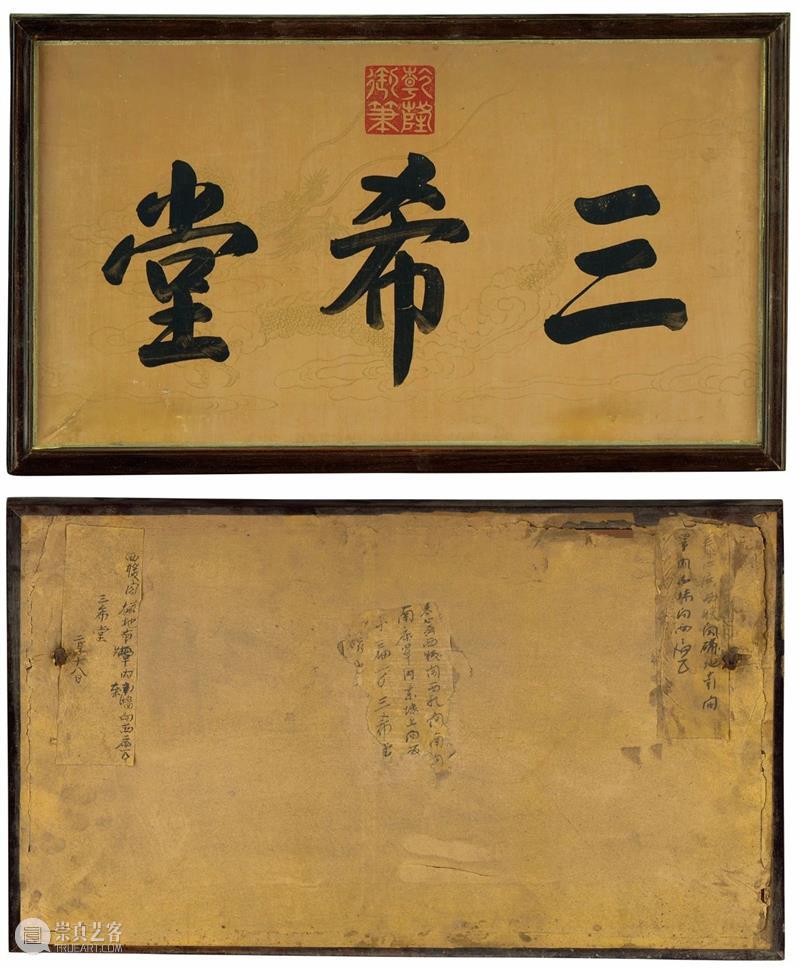

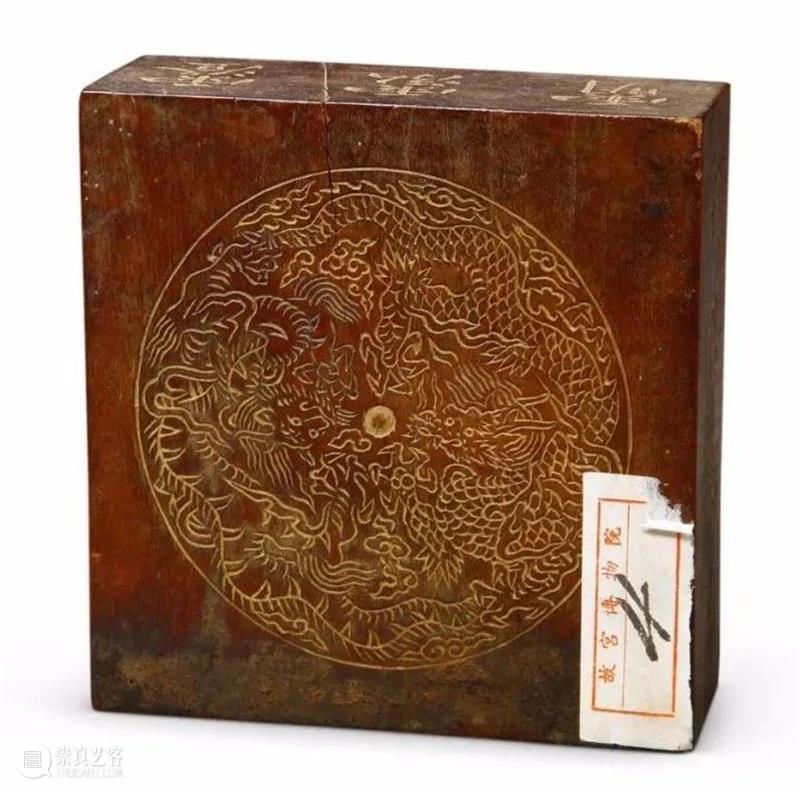

“三希堂”纸匾

据匾后字条记载,此匾悬挂于三希堂南床罩内东墙上向西”。四周围以木框,于云龙纹地上墨笔书写“三希堂”三个大字,纸面上部正中钤“乾隆御笔”印一枚。用笔遒劲,结体秀媚,意趣飘逸。三希堂位于紫禁城养心殿西暖阁,因贮藏王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》及王珣《伯远帖》而得名。《国朝宫史》载:“内府秘笈,王羲之快雪帖,王献之中秋帖,乾隆十一年又得王珣伯远帖,皆希世之珍也。因就养心殿温室易其名曰三希堂以藏之。”乾隆十一年为1746年。“三希堂”的命名开启了乾隆时期以书画名室的先河。

此联是乾隆帝专为“三希堂”所作。上联迎首钤“奉三无私”(朱文长方印),下联钤“所宝惟贤”(白文方印)、“乾隆御笔”(朱文方印)“怀抱观古今”出自南北朝谢灵运《斋中读书诗》,“深心托豪素”出自南朝颜延之《五君咏.向常侍》。对联意境幽深、洒脱清隽,将乾隆帝俯仰古今、寄情翰墨的逸兴雅趣表现得十分充分,与所处环境氛围亦较为协调。此外,对联以仄声结尾,较为少见。

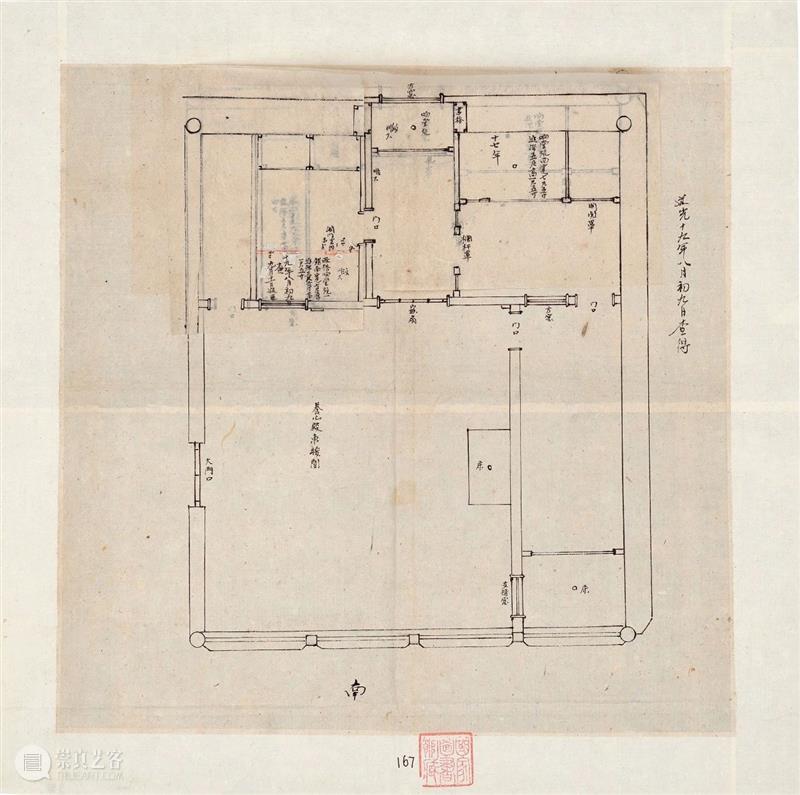

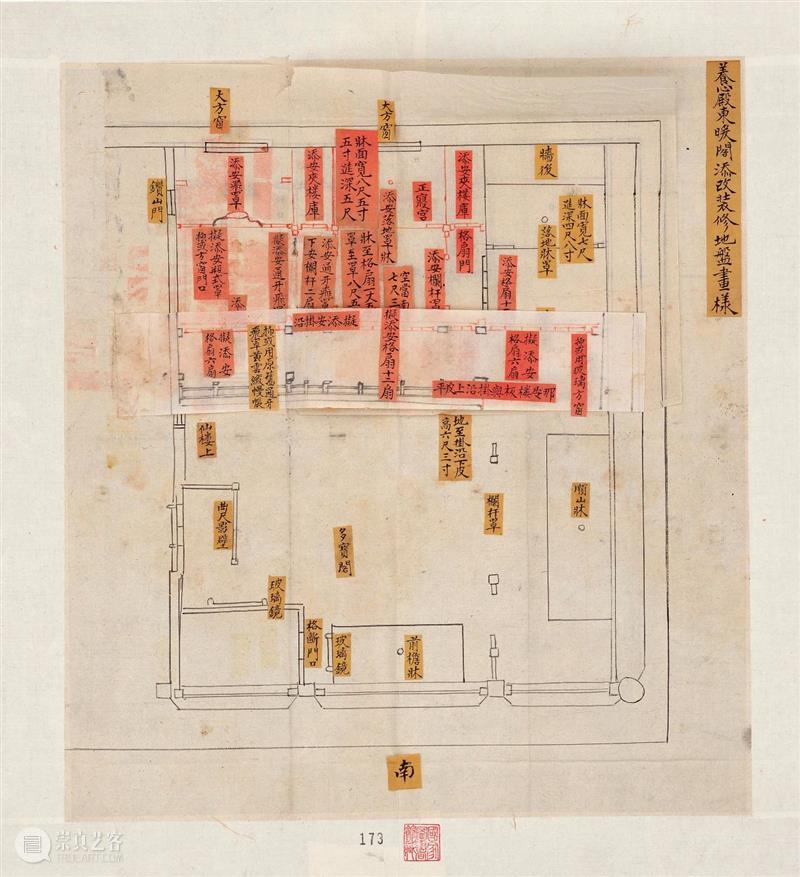

养心殿位于紫禁城内廷西南,自雍正年间始,一直是皇帝的寝宫,兼作日常处理政务的办公空间。养心殿为工字形殿,前殿面阔三间,分为明间、东暖阁和西暖阁。殿中明间为礼仪性空间,正中设宝座、地平、屏风、桌张一组陈设,宝座、宝座上方的藻井、两侧朱漆板墙上带有毗卢帽的双扇板门,构成清代宫廷朝仪殿宇的典型布置;西暖阁为理政场所,形成前敞后抑的空间形态,而其南部在清代晚期曾经作为垂帘听政的场所。收藏在中国国家图书馆和故宫博物院的样式房资料涵盖了多次养心殿內檐装修改造工程,其中改变则以东暖阁为主。在人们熟知的清末针对垂帘听政功能所做的较大规模改造之外,嘉庆朝之后,道光年间也有微妙的“重新装修”。

《养心殿东暖阁添改装修地盘画样》反映的是室內假仙楼的改造过程。该图样由墨线朱线绘制,有黄、红两色贴签数枚,应为內檐装修改造设计进呈样。图样分为三层最底层为墨线绘制改造前平面,上二层贴样分别为改造后平面和仙楼平面。图样所反映的改造前东暖阁前室布局与现状大致相同,只图中室内西南角尚保留有板墙围合的“明窗”;后室东侧为寝宫,正中设宝座床,并在其后部设背向宝座床。宝座床两侧为对称的过道,楼梯位于后室南向宝座床西南侧,由东向西上至仙楼。图样中反映的改造内容集中在东暖阁后室,最大的变化是取消了到西侧的楼梯,布局仿照东侧寝宫设计;后室正中增设碧纱橱千二扇,使前后室空间划分更为明确,同时取消了居中放置的两张宝座床,改为后檐炕,此为“正寝宫”空间。“正寝宫”与东西两侧空间以栏杆罩分隔,其与西侧空间连通成为完整珒开敞的空间。

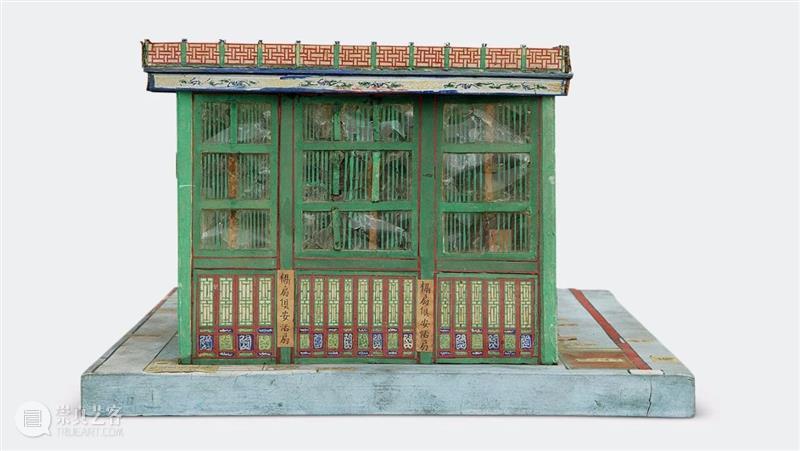

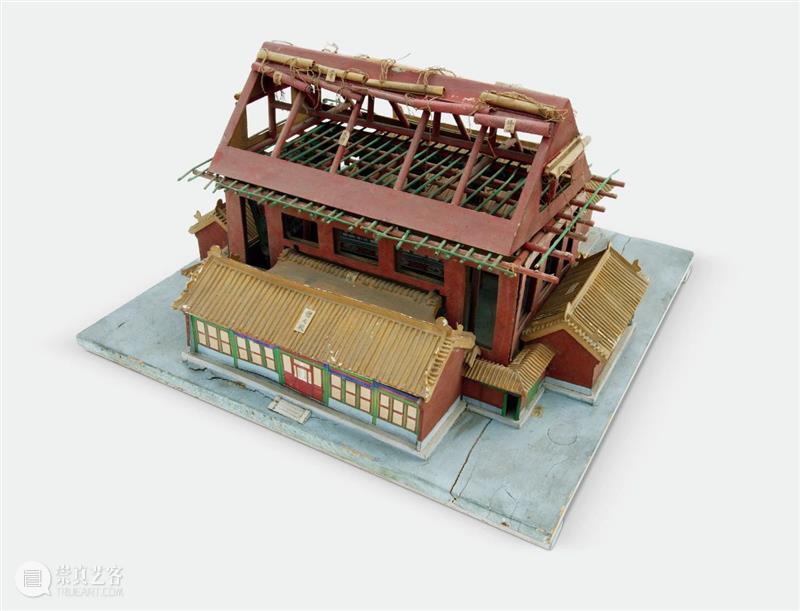

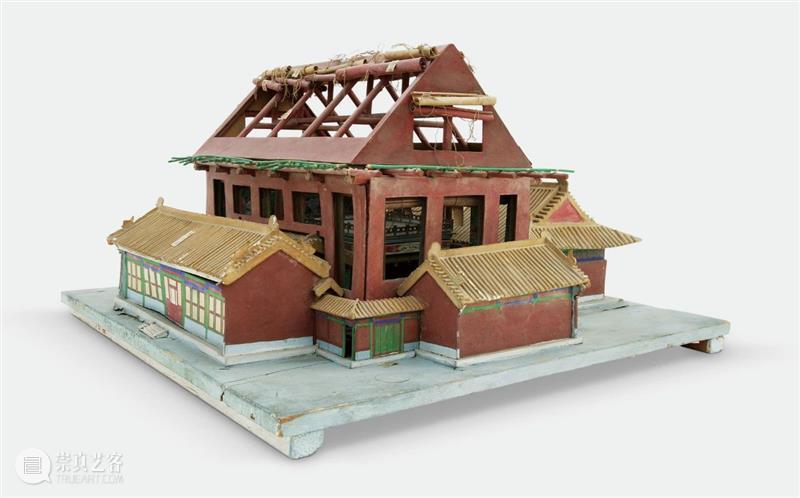

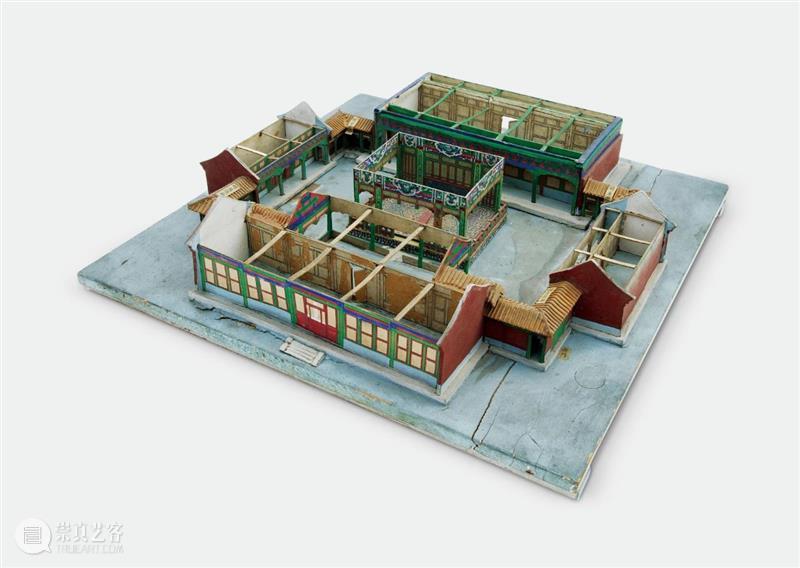

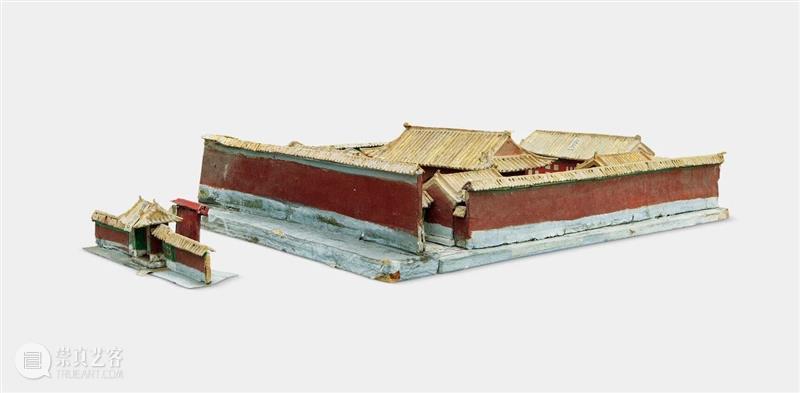

养心殿喜棚烫样 清

养心殿在雍正年间开始被用作皇帝日常起居之所,有理政、尊佛、读书、燕寝、娱乐等功能。据清宫内廷档案记载,自乾隆朝起,养心殿便经常搭盖临时戏台,用于排演月令承应戏或帽儿排。此件明瓦木棚烫样便是为在养心殿东暖阁前院落内添搭临时戏台及木棚而做的烫样。据研究人员考证,该烫样疑为同治年间样式房所做,合一寸五分样,包括地盘、木棚及戏台三部分,共有红、黄二色纸签47张,上录“添搭明瓦木棚一座,南北进深四丈五尺,东西面宽三丈三尺七寸,柱高二丈六尺”,“添搭彩台一座,见方三丈,柱高一丈六尺等营造信息。其地盘部分绘有辅助网格及尺寸信息;木棚部分三面用方格玻璃加步步锦福扇,顶棚设明瓦天窗,四周围有蝙蝠花草纹挂檐及绿柱栏杄;戏台部分下接须弥座,上设万福万寿五彩天花,三面扎彩,台上三面围栏,后墙绘各式寿喜图案,设上下场帘门。总体看来,养心殿明瓦木棚烫样样式独特,工艺精湛,彩绘细微而精致,构造简洁而巧妙,为现存烫样藏品中不可多得的精品。

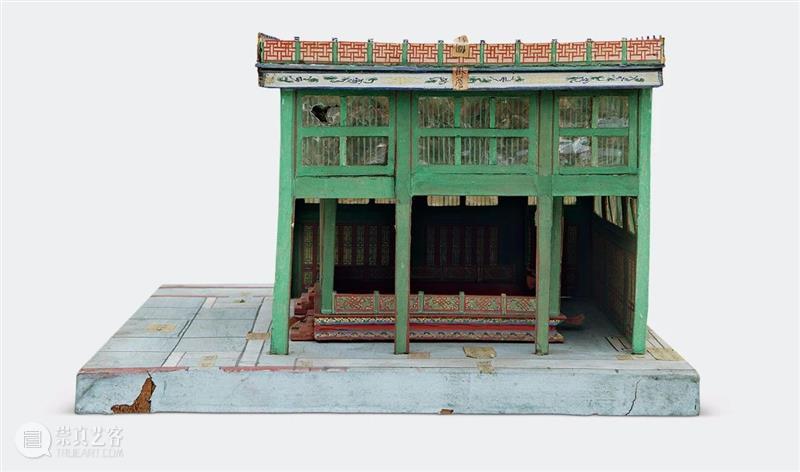

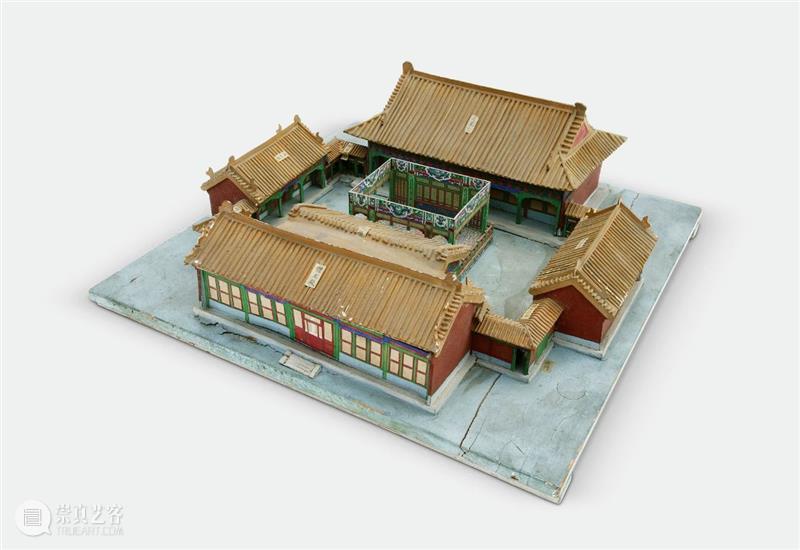

长春宫烫样 清

长春宫是紫禁城西六宫之一,始建于永乐十八年(1420年),初名长春宫,明嘉靖十四年(1535年)更名永宁宫,万历四十三年(1615年)复称长春宫。清咸丰九年(1859年)之后,长春宫进行了数次较大规模的改建,拆除了长春宫宫门及其前的宫墙,并将原太极殿后殿体元殿改为穿堂殿,殿后加盖三间抱厦为戏台,成为与太极殿相通的四进院,合两宫为一宫。同治皇帝亲政之后,慈禧太后由养心殿后殿燕喜堂移居长春宫,又于同治十三年(1874年)、光绪十二年(1886年)和二十三年(1897年)对此建筑进行多次修缮。长春宫烫样,原为慈禧太后四十寿辰而设计,但因同治帝驾崩未实施。烫样中的凉棚形式与长春宫正殿建筑一样,分为五间,用杉篙高高支起,搭出悬山顶样式,上覆苇席,殿顶开天窗便于光线进入,窗上分设一层卷箔和油布以防沙防雨。从这具烫样可以了解清宫夏季防暑的一项具体措施。

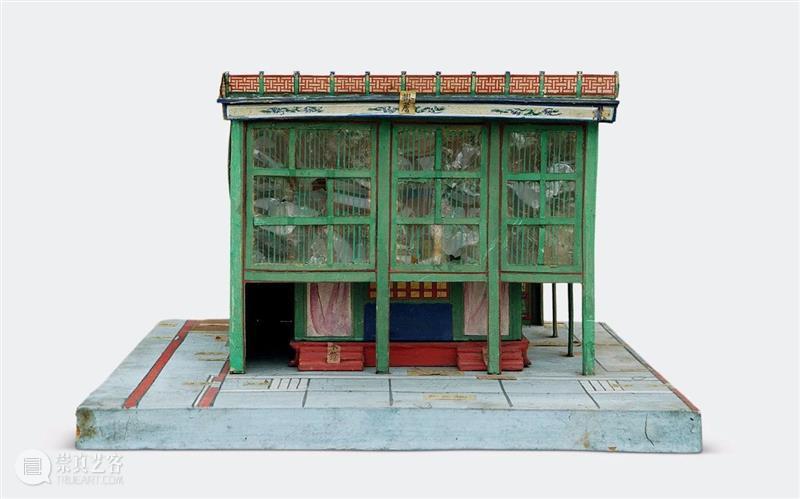

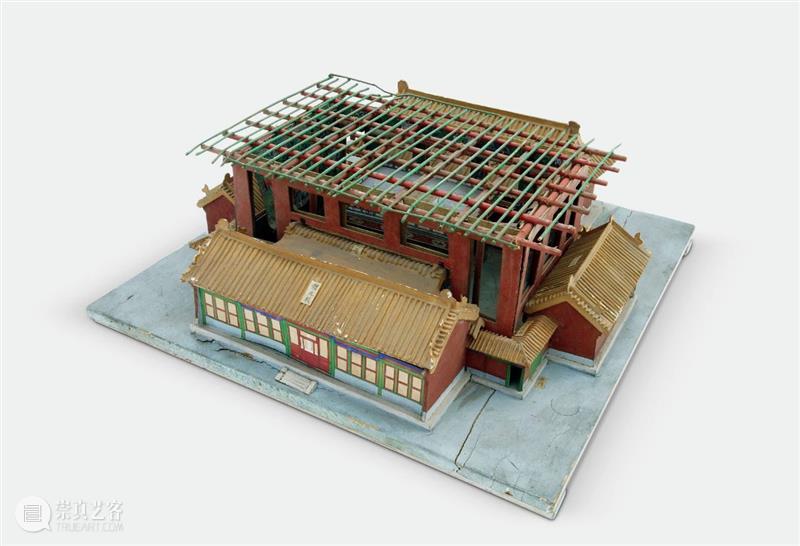

延禧宫烫样 清

延禧宫为内廷东六宫之一,位于东二长街东侧。建于明永乐十八年(1420年),初名长寿宫。嘉靖十四年(1535年)改称延祺宫。清代又改名为延禧宫,康熙二十五年(1686年)重修。明清两朝均为妃嫔所居,清道光帝之恬嫔、成贵人曾在此居住。延禧宫原与东六宫其它五宫格局相同,为前后两进院,前院正殿5间,黄琉璃瓦歇山顶,室内悬乾隆皇帝御笔匾曰“慎赞徽音”,东壁悬乾隆《圣制曹后重农赞》,西壁悬《曹后重农图》。殿前有东西配殿各3间。后院正殿5间,亦有东西配殿各3间,均为黄琉璃瓦硬山顶。道光二十五年(1845年)延禧宫起火,烧毁正殿、后殿及东西配殿等建筑共25间,仅余宫门。同治十一年(1872年)曾提议复建,但未能实现。宣统元年(1909年)在延禧宫原址兴工修建一座3层西洋式建筑--水殿。水殿四周浚池,引玉泉山水环绕。主楼每层9间,底层四面当中各开一门,四周环以围廊。楼之四角各接3层六角亭1座,底层各开两门,分别与主楼和回廊相通。据《清宫词》、《清稗史》记载,水殿以铜作栋,玻璃为墙,墙之夹层中置水蓄鱼,底层地板亦为玻璃制成,池中游鱼一一可数,荷藻参差,青翠如画。隆裕太后题匾额曰“灵沼轩”,俗称“水晶宫”。事实上,该殿所有构架均为铁铸,殿内4根蟠龙纹柱也系铸铁锻造。整座建筑大都以汉白玉砌成,很少用砖,外墙雕花,内墙贴有白色和花色瓷砖。因国库空虚,水晶宫直至宣统三年(1911年)冬尚未完工,后被迫停建。宣统二年(1910年)六月,隆裕太后还曾下令西苑电灯公所给延禧宫安装电暖炉、电风扇并添安电灯。1917年张勋复辟时,延禧宫北部被直系部队飞机投弹炸毁。1931年,故宫博物院将其改建为文物库房。

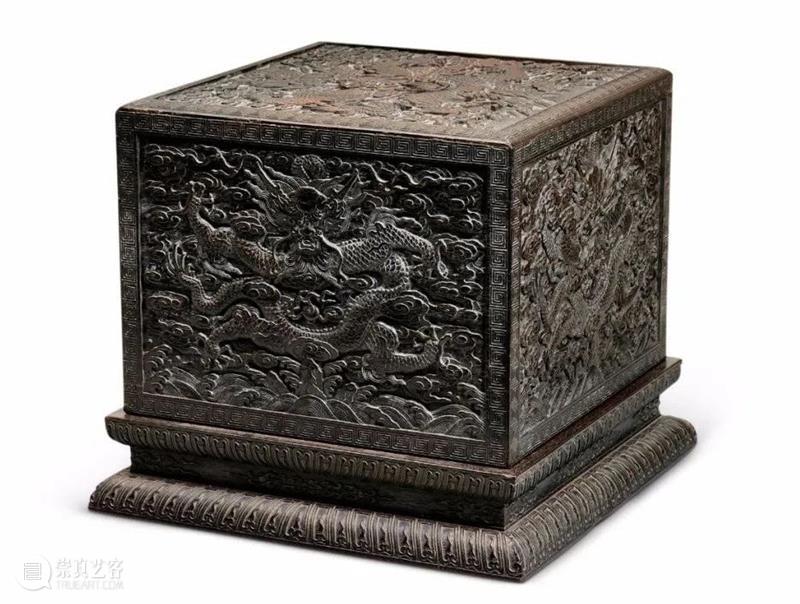

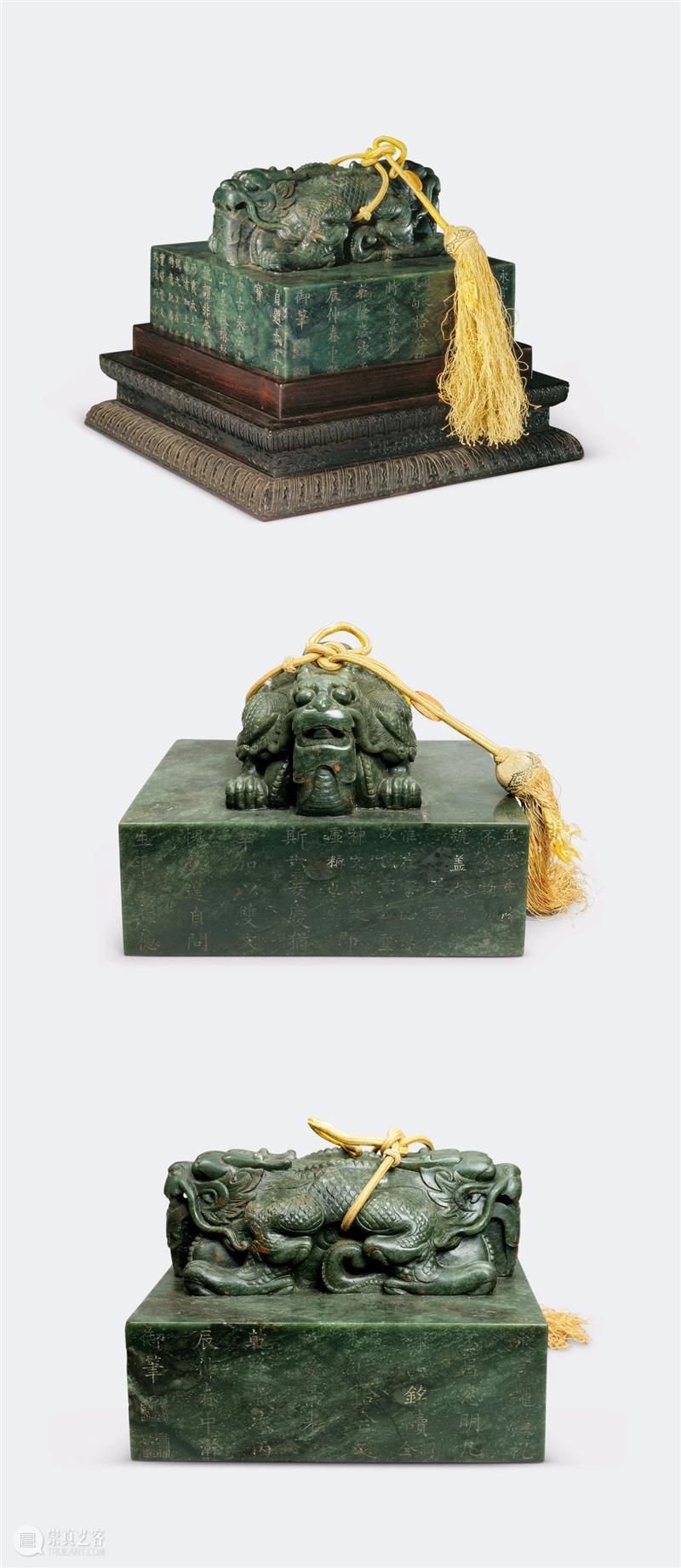

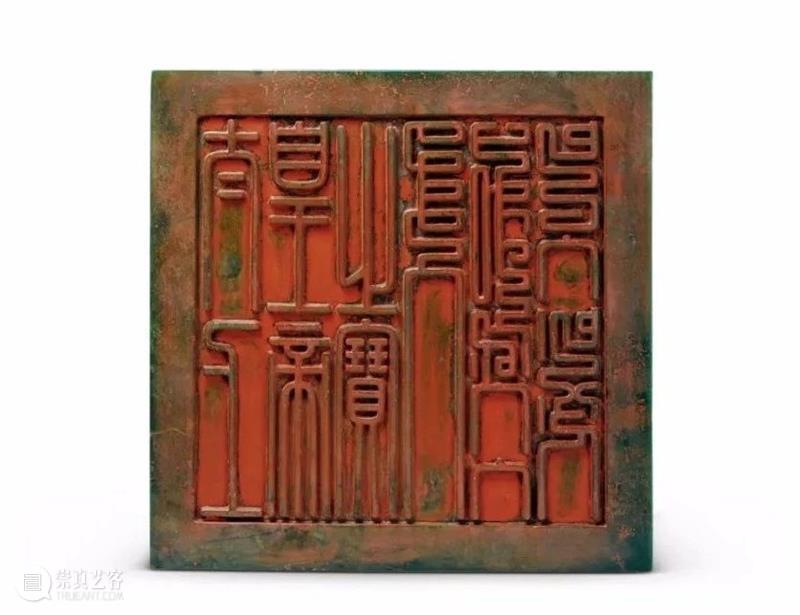

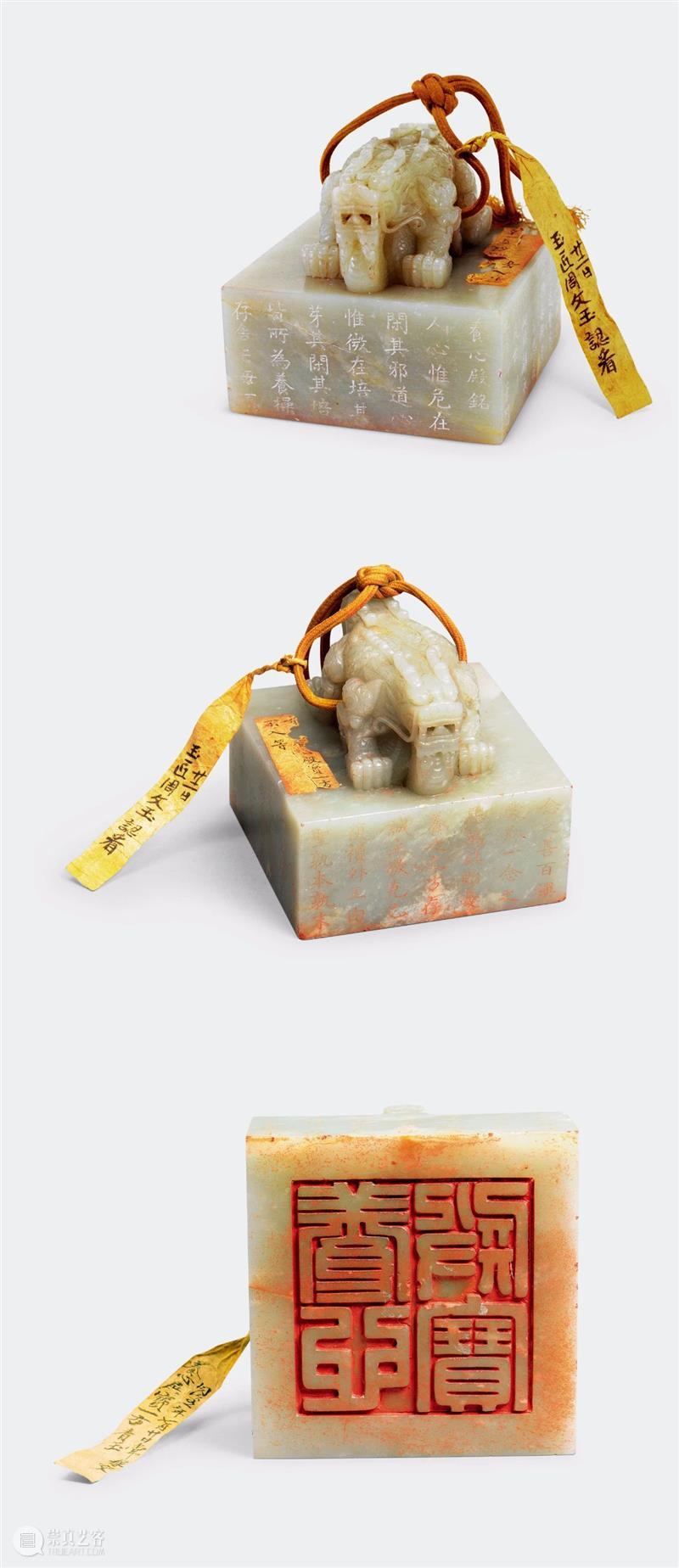

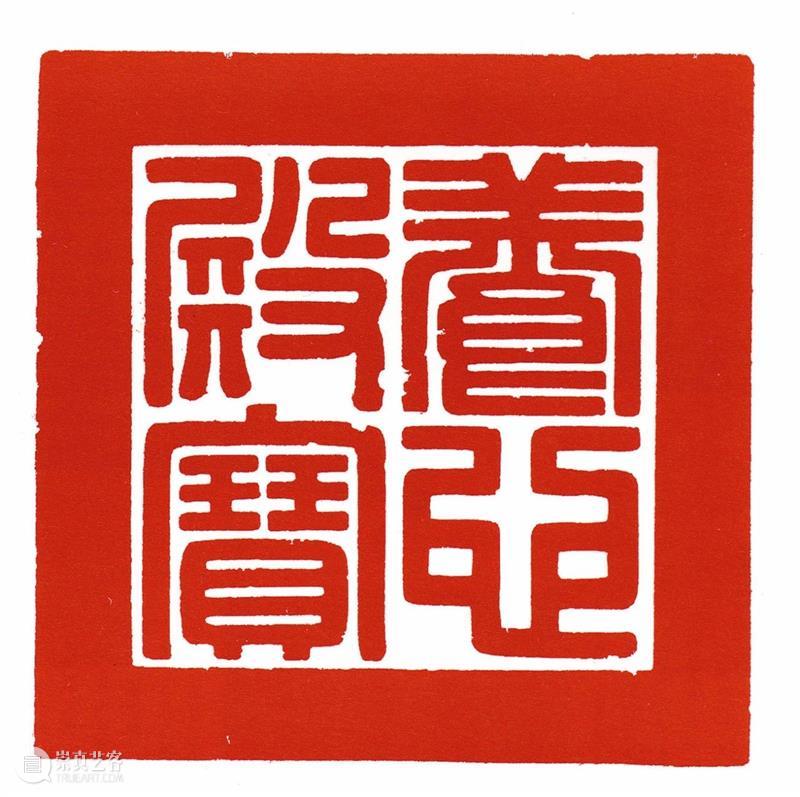

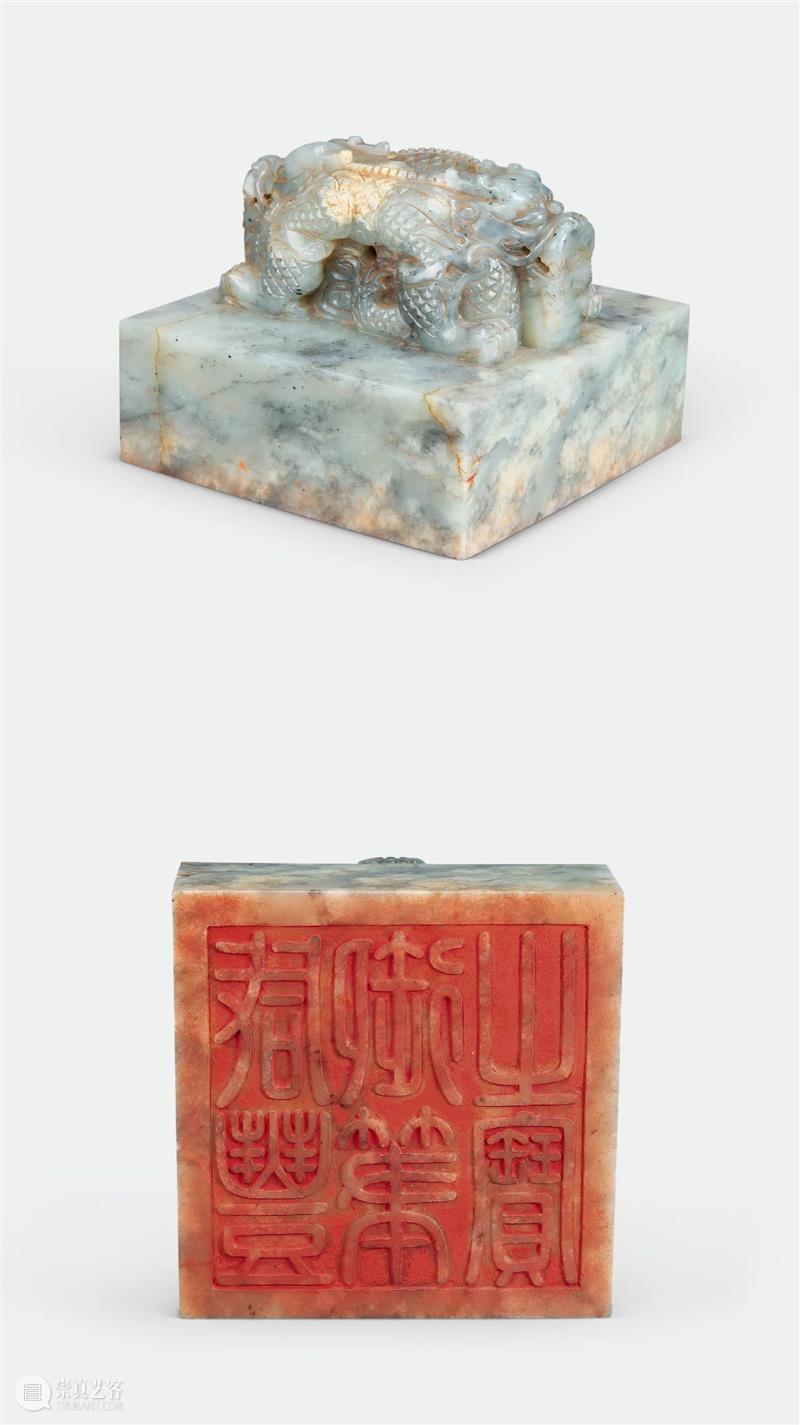

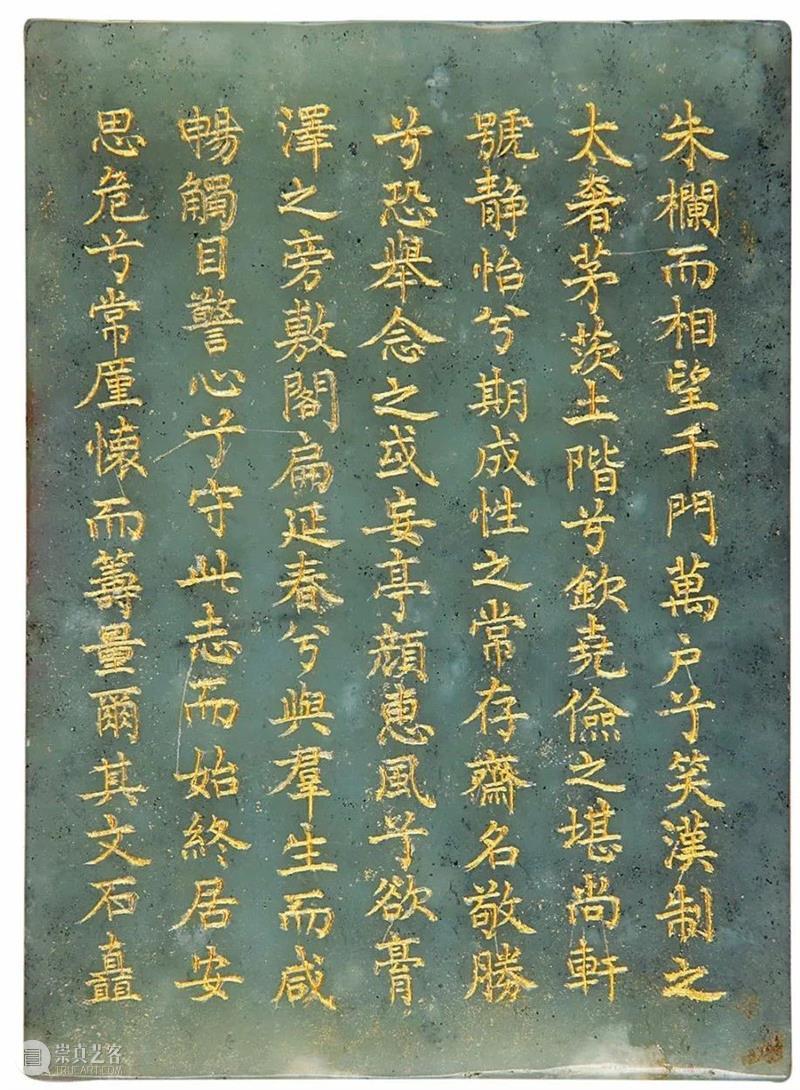

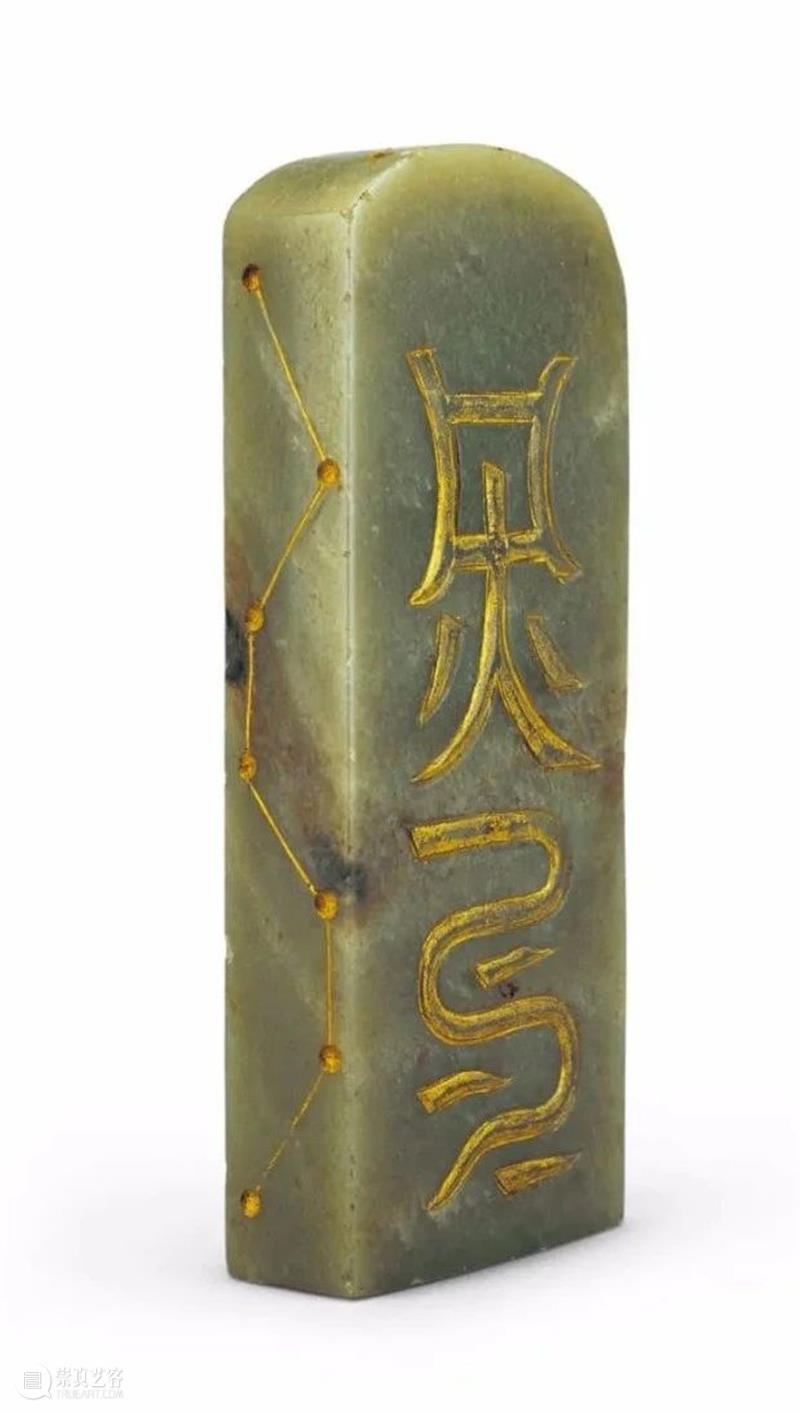

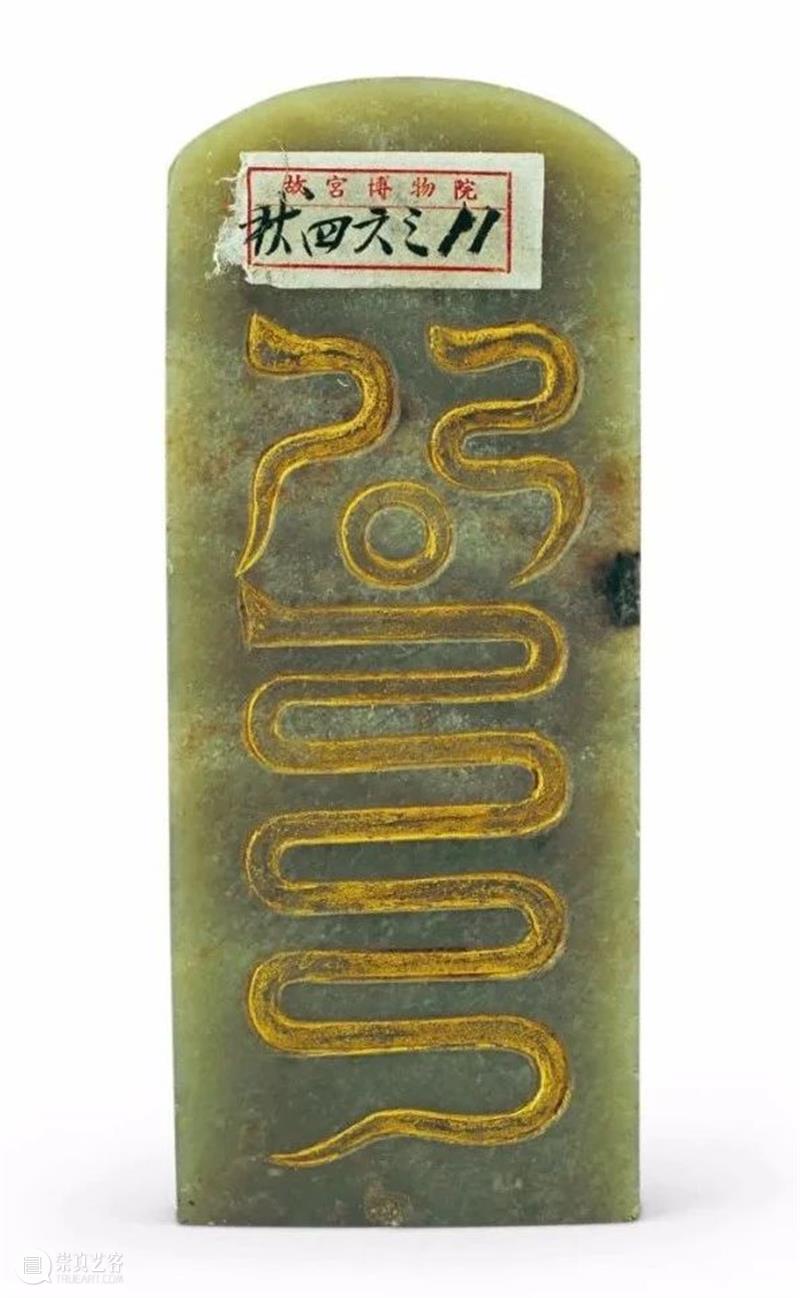

碧玉交龙纽“太上皇帝之宝”方形玺 清乾隆六十年

汉文篆书,宝玺四周刻《自题太上皇宝》御制文,文末注明乾隆六十年所制。康熙皇帝在位61年,乾隆帝表示“不敢上同皇祖”,早年就立誓若得在位六十年当即归政。但其退位后仍旧训政,用乾隆年号,称“太上皇帝”,并镌“太上皇帝之宝”数方,于日常使用。

青玉交龙纽养心殿宝方形玺 清

阳文篆书。印台四周镌刻《养心殿铭》,纽上系黄条:“同治五年七月二十日,常禄交养心殿宝一方,青玉。”说明此玺于同治五年被点查、整理过。明代和清初之时,皇帝寝宫在乾清宫。雍正皇帝在养心殿守孝二十七个月,终未迁回乾清宫。于是养心殿就成为皇帝的寝宫,直到宣统皇帝退位。清代共有8位皇帝居住此宫,且顺治帝、康熙帝、同治帝均在此逝去。养心殿呈工字形,前殿为皇帝处理政务、召见臣工之所,后面是寝宫,其东暖阁曾经是慈安、慈禧两太后垂帘听政的地方。

青玉交龙纽“咸丰御笔之宝”方形玺 清咸丰

阳文篆书。咸丰帝为清代最后一位通过秘密立储制度继位的皇帝,也是最后一位有实际统治权的皇帝。此宝尺寸较大,配有木匣,用于咸丰帝御笔书画之上。

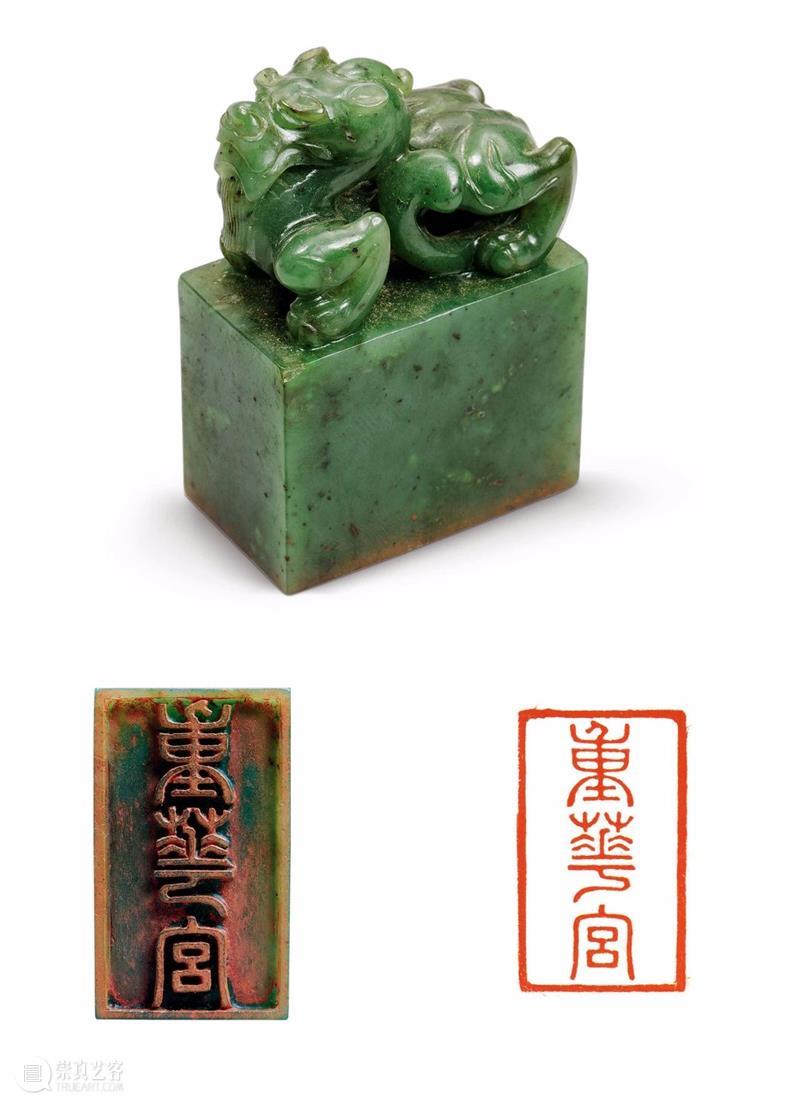

碧玉辟邪纽“重华宫”印 清乾隆

阳文篆书。此玺与“八徵耄念之宝”自强不息”玺为一组。重华宫原为乾西五所之西二所,为乾隆未登基前的寝宫,也是兆祥之所。乾隆帝令人镌刻多方重华宫宝和他喜欢的文玩收藏于此。乾隆时期,紫禁城中的主要宫殿几乎都有宝玺,乾隆帝还将一些册宝陈放宫殿内。

檀香木交龙纽“长春宫精鉴玺” 清

阴文篆书。长春宫是明清两代后妃居住的西六宫之一,同治时期慈安、慈禧均住长春宫。光绪入承大统后,慈安移居钟粹宫,慈禧独居长春宫。光绪的妃子和宣统的淑妃也曾在此宫居住。《翁文恭公日记》载:“光绪十年(1884年)十月,自初五日起,长春宫每日演戏,近支王公,内外诸公皆与。”此方印与“道湛天初”同为一组,共置于一个紫檀盒中,常钤于慈禧书画作品上。

铜直柄钮“养心殿造办处图记” 请

铜直柄钮“养心殿造办处图记” 请

铜质满汉文方形印,阳刻篆书。养心殿造办处始创于康熙初年,三十年奉旨移出在慈宁宫茶房做造办处。此外,景山、圆明园另有许多制造地点。造办处在编制上属于内务府,是为皇家制造和储存各项器物的机构。后移至紫禁城外西部,慈宁宫以南。下设十余个不同的作坊,由造办处管理大臣派本处司官分别管理。

“重华宫司房”木质长方章 清

阳文。司房本系元明州县衙门里负责记录口供、管理案卷文书的部门。到了清代,逐渐演变成管理日常岀纳的小单位,紫禁城内一些主要建筑均有设立。它和殿房、茶房、膳房、药房等一起,隶属于内务府,由总管太监、首领太监提领,负责宫里奴婢的调迁内廷生活用品的采购、验收、入库、报销等事务。

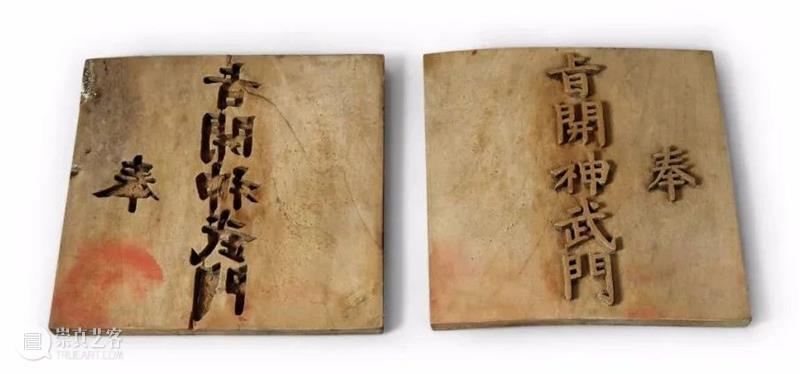

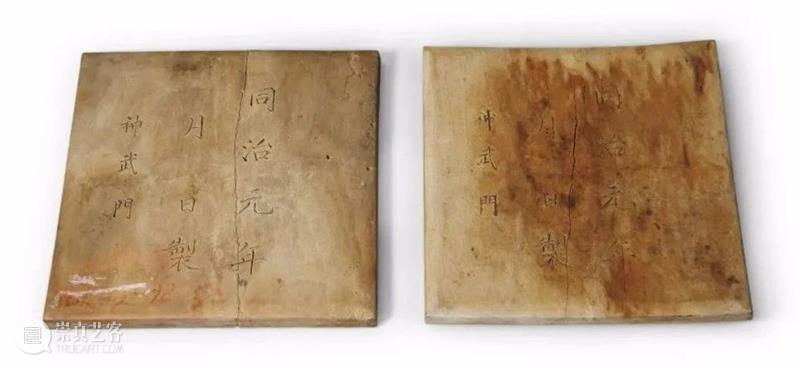

神武门木合符 清

木质,长方形,两扇,面刻同治元年月日制“神武门”。内侧分别阴、阳文刻奉旨开神武门”。神武门是紫禁城北门,帝后诣景山或北海陟山门皆通过此门。清代挑选八旗秀女亦由此门出入。

武英殿木腰牌 清光绪二十四年(1898)

腰牌是清代内务府各差役出入宫禁的重要凭证。使用时系于腰间,不得转让或出借,违者论罪。腰牌三年更换一次,如有人员变动,随时更改。此腰牌为木质,正面有“武英殿,光绪二十四年制造,恩甲常兴年四十三岁,第六号,面黄无须”,背面有腰牌,内务府颁制字样,记载了腰牌的制造时间、颁发机构和持有人的姓名、年龄、体貌特征等信息。

武英殿铁火印 清

不论是出入宫苑的差役所佩戴的腰牌还是一些重要的宫廷物品,其上都要有烙印,以便查证。烙印的工具称铁火印,以铁铸造而成,上有各种字样,加热后可以在木板或皮革上留下印记。此铁火印上有“武英殿,道光二十二年制造”字样。从文字上看,此铁火印应是道光二十二年在武英殿制造某种物品时所用。

宋徽宗题玉册单简 北宋

青玉明成祖谥册 明嘉靖十七年(1538)

青玉册,长方形,计10页。首尾两页刻升降金龙,每页以黄色织金缎联结。此为嘉靖十七年(1538年)上成祖文皇帝谥册。明成祖朱棣为明朝第三位皇帝,建文四年(1402年)即位,改年号“永乐”。即位后便开始准备迁都。永乐四年(1406年)开始肇建紫禁城,至永乐十八年(1420年)建成。此外,天坛太庙等规模宏大的建筑都是自此开始陆续建造的。

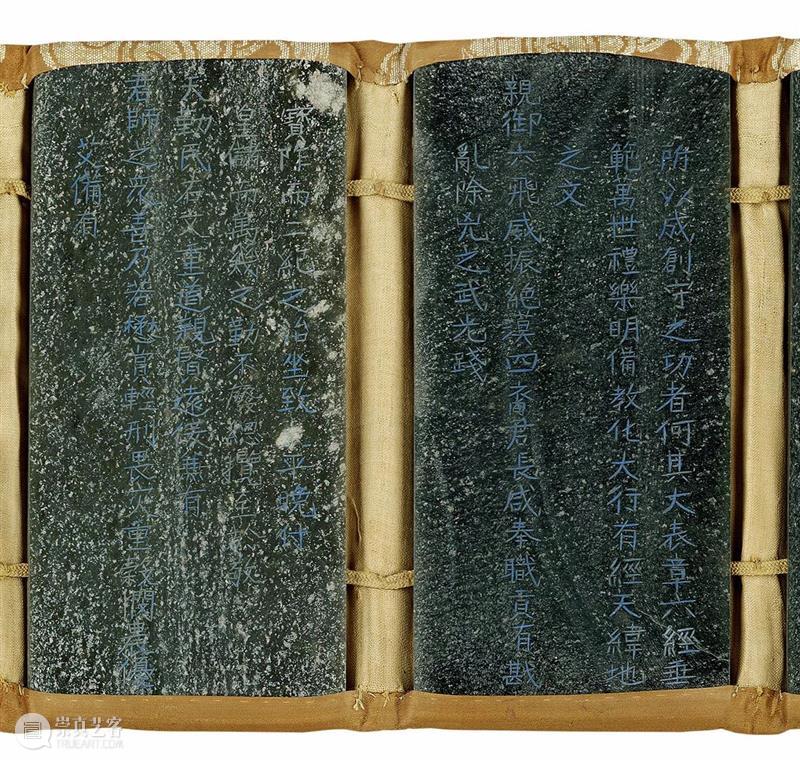

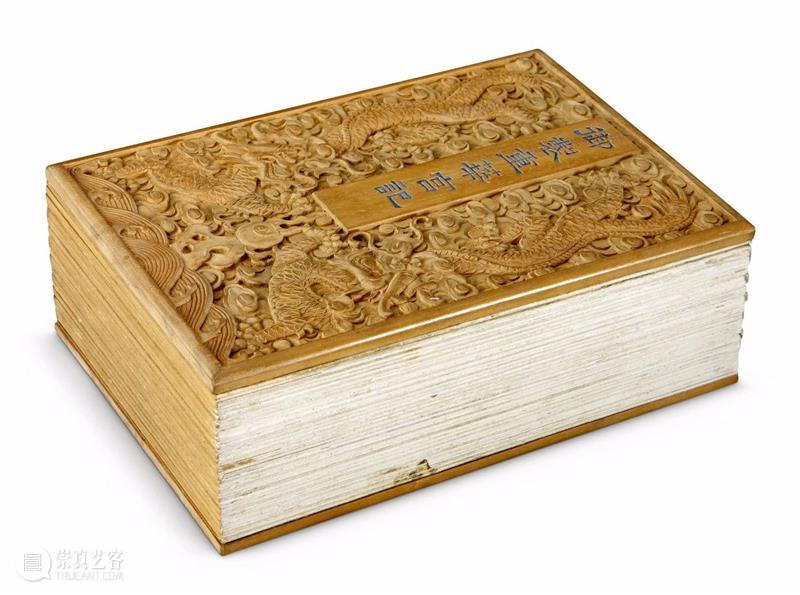

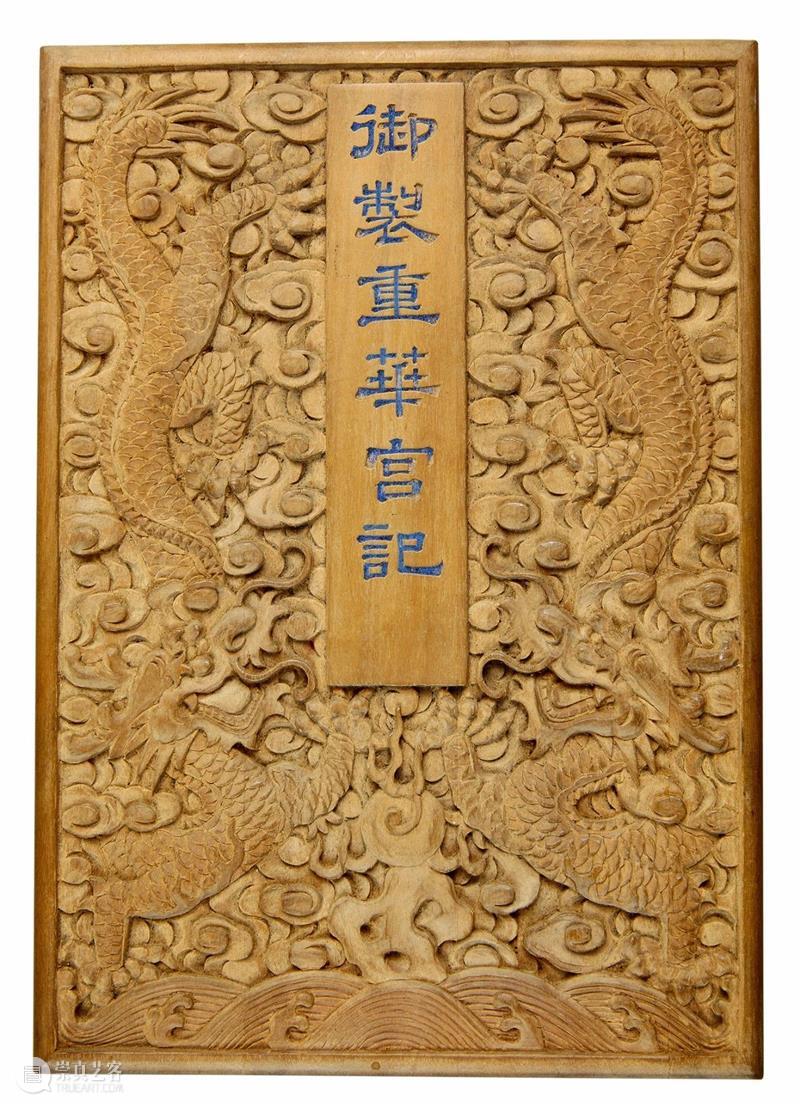

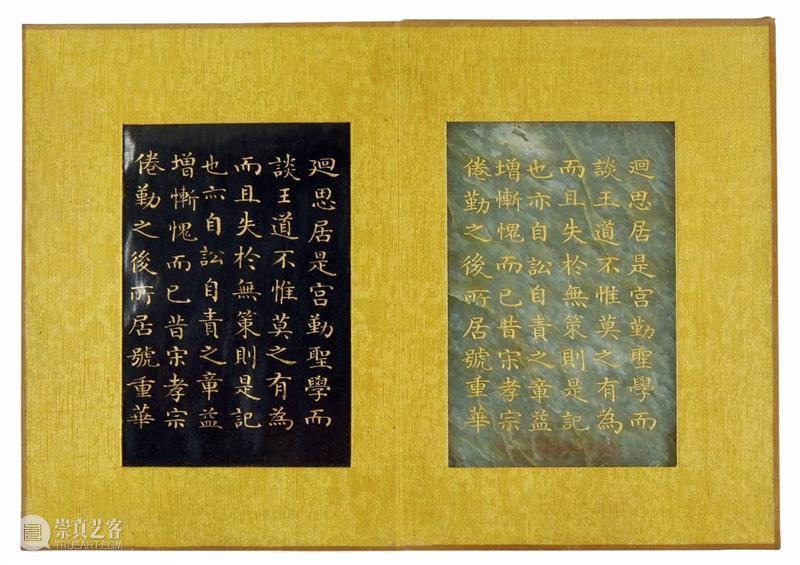

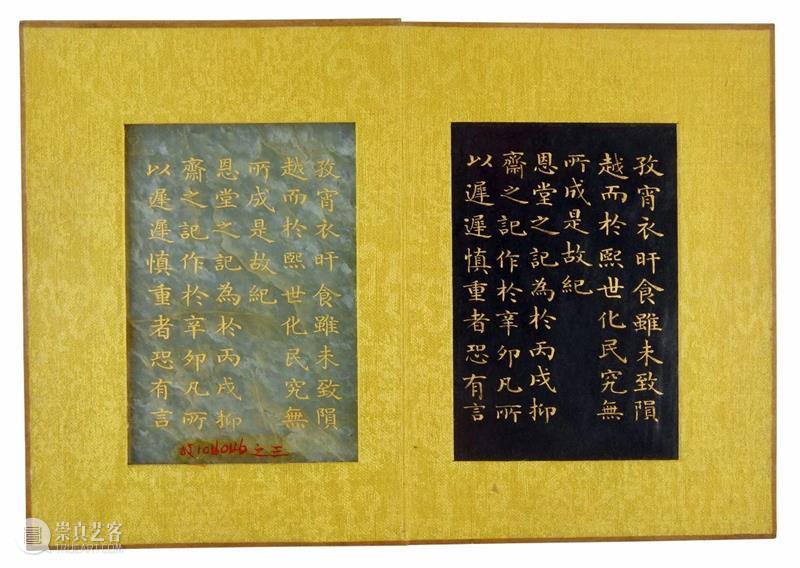

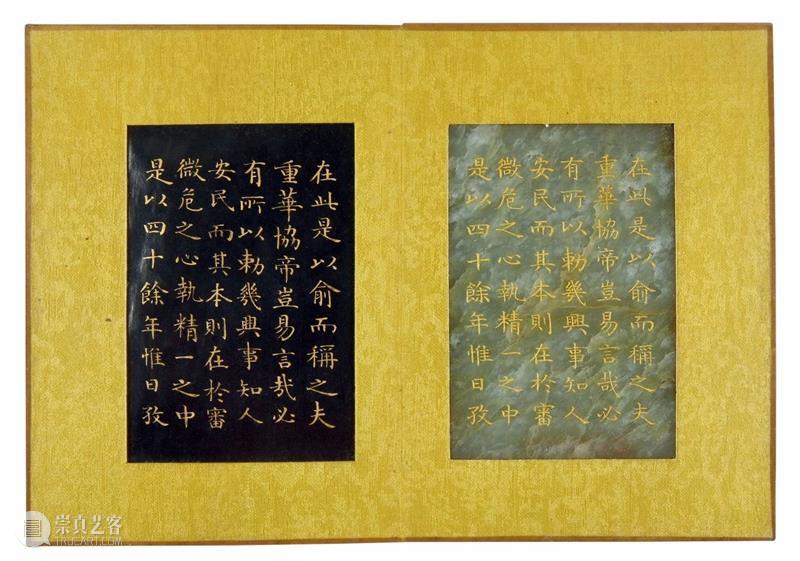

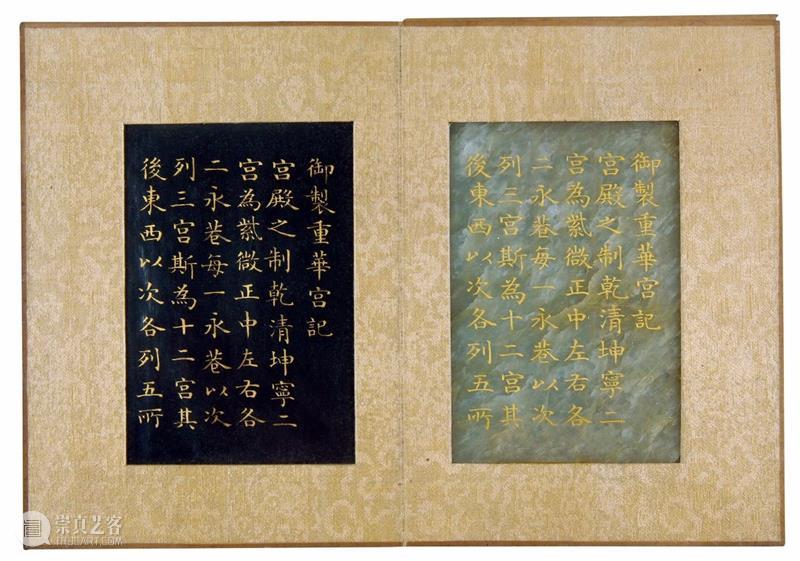

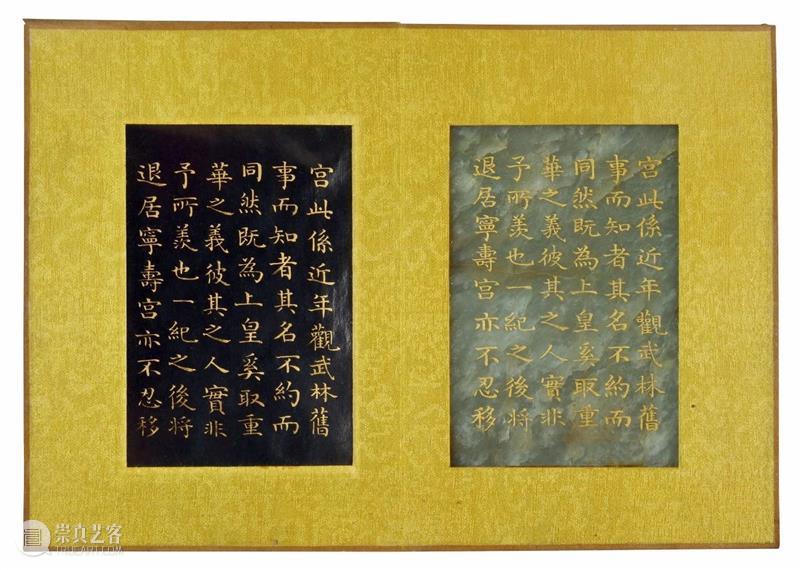

青玉《御制重华宫记》册 清

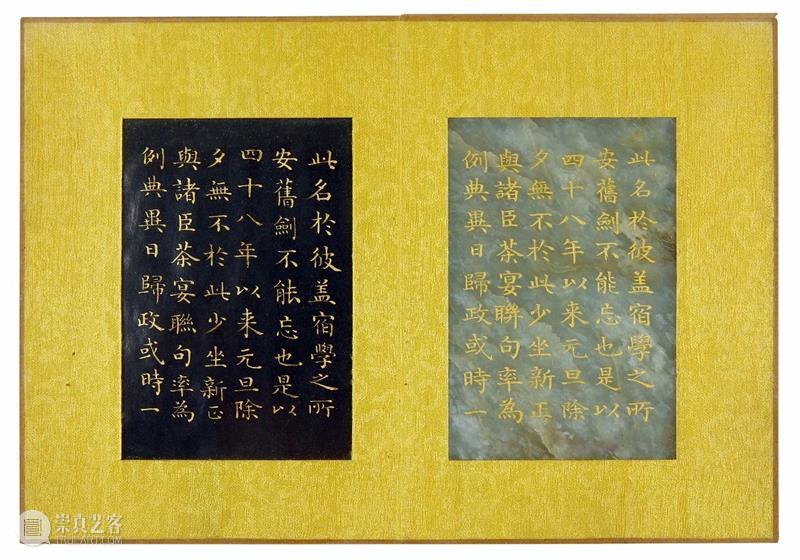

共6片,册文为乾隆帝《御制重华宫记》。玉册以雕龙檀香木板作为封面和册底,装于锦盒中,并以三交锦套扣封。玉册采用以玉版为册心的书籍折合形式,由六片玉版合装成一册,第六版款识为“臣梁国治敬书”,下“臣”治”二字印文。梁国治,字阶平,号瑶峰,乾隆十三年进土,累官至东阁大学士兼户部尚书,工诗文,善书法,为乾隆时期重要词臣。《御制重华宫记》收录在弘历撰《御制文二集》卷十四。重华宫承载了乾隆帝的诸多记忆,他在记文中写道:“少而居之,长而习之,四十余年之政皆由是而出之……旧剑(指孝贤皇后)不能忘也,是以四十八年以来,元旦除夕,无不与此少作。”重华宫是乾隆帝年少时居住、学习、成长的地方,他在这里的所得所悟,对于他成为一国之君后的所作所为有着深远的影响。同时,这里也是他怀念早逝的孝贤皇后之所,在其人生经历中是无可代替的。

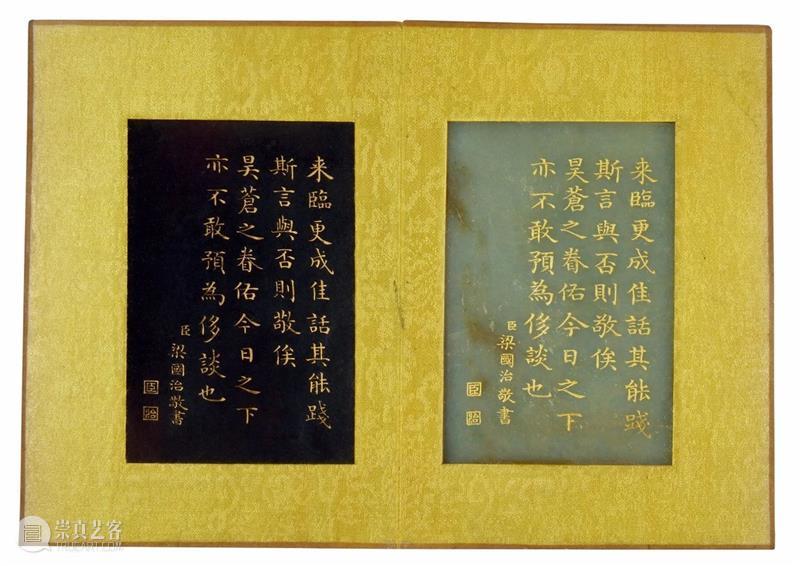

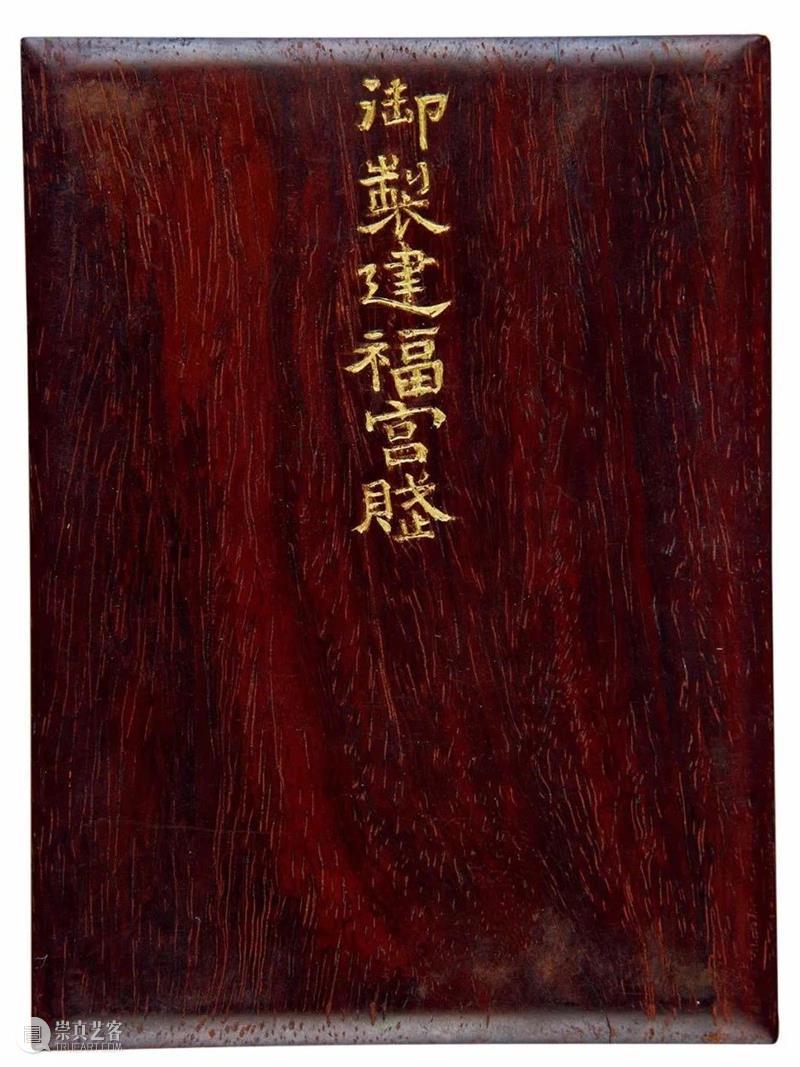

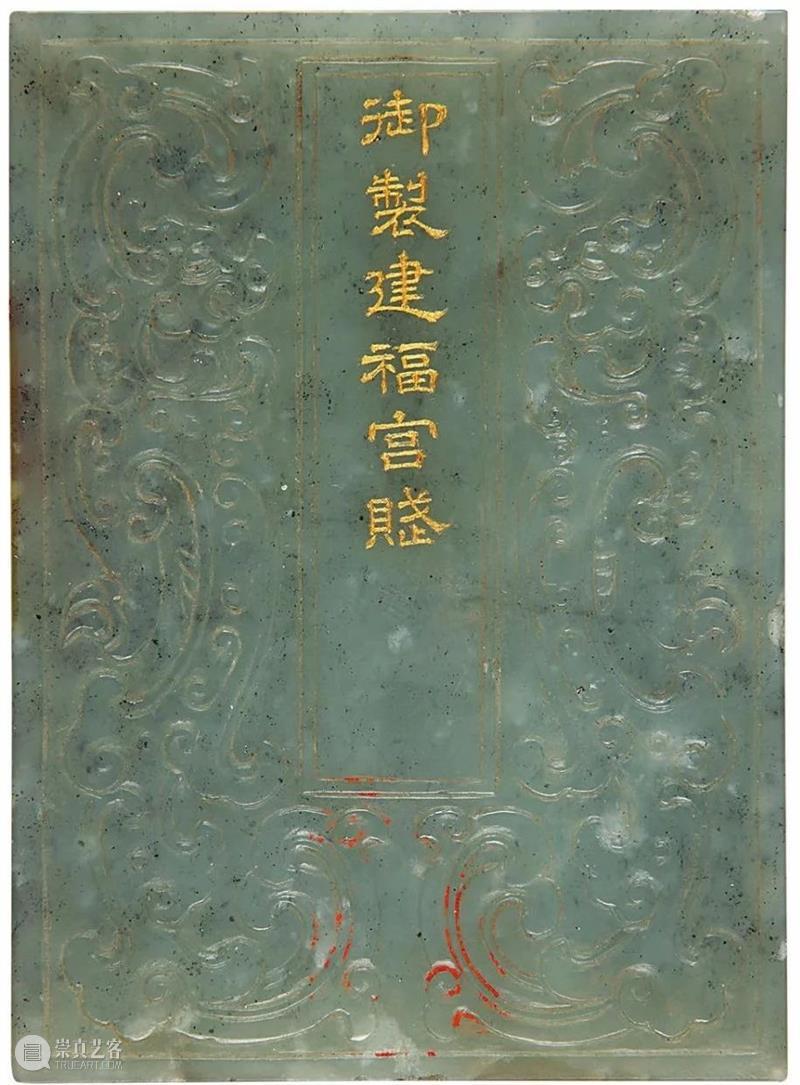

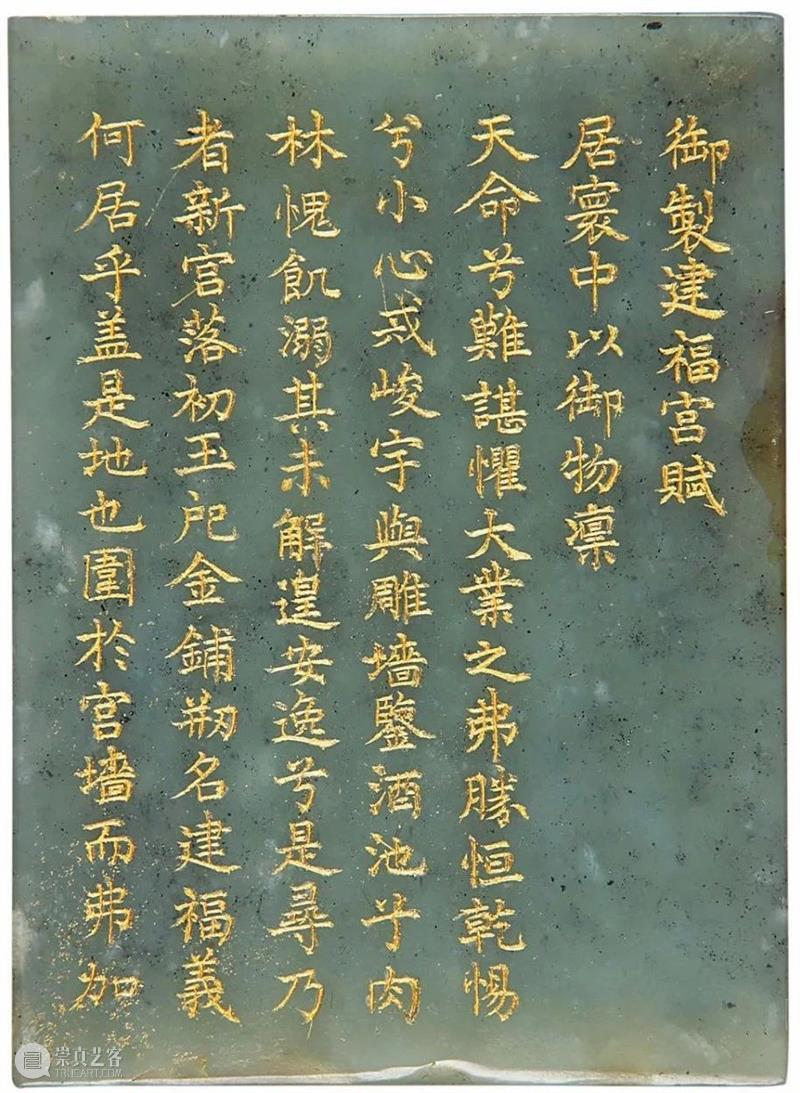

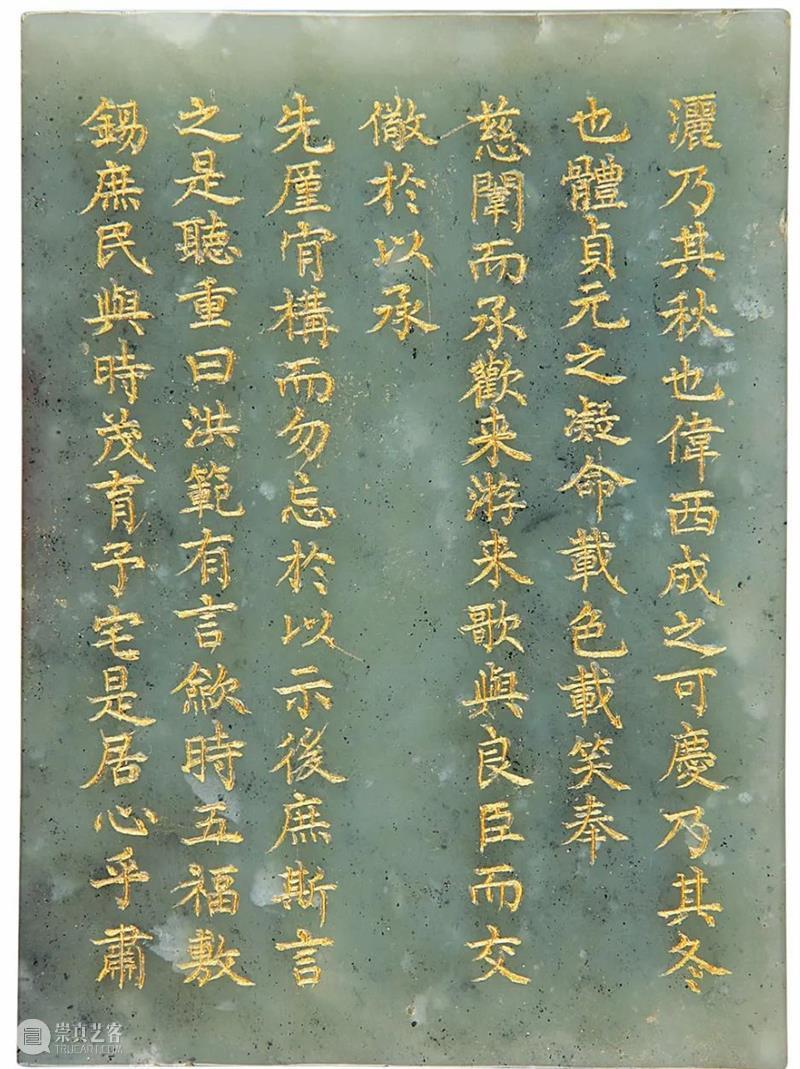

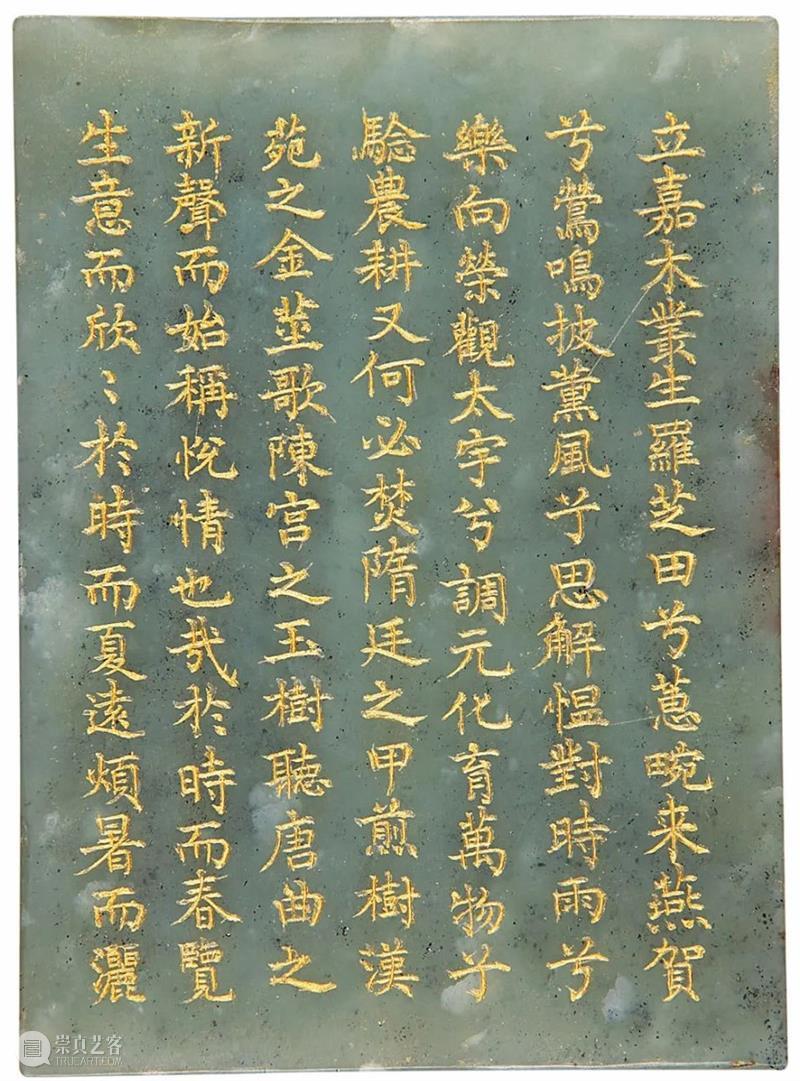

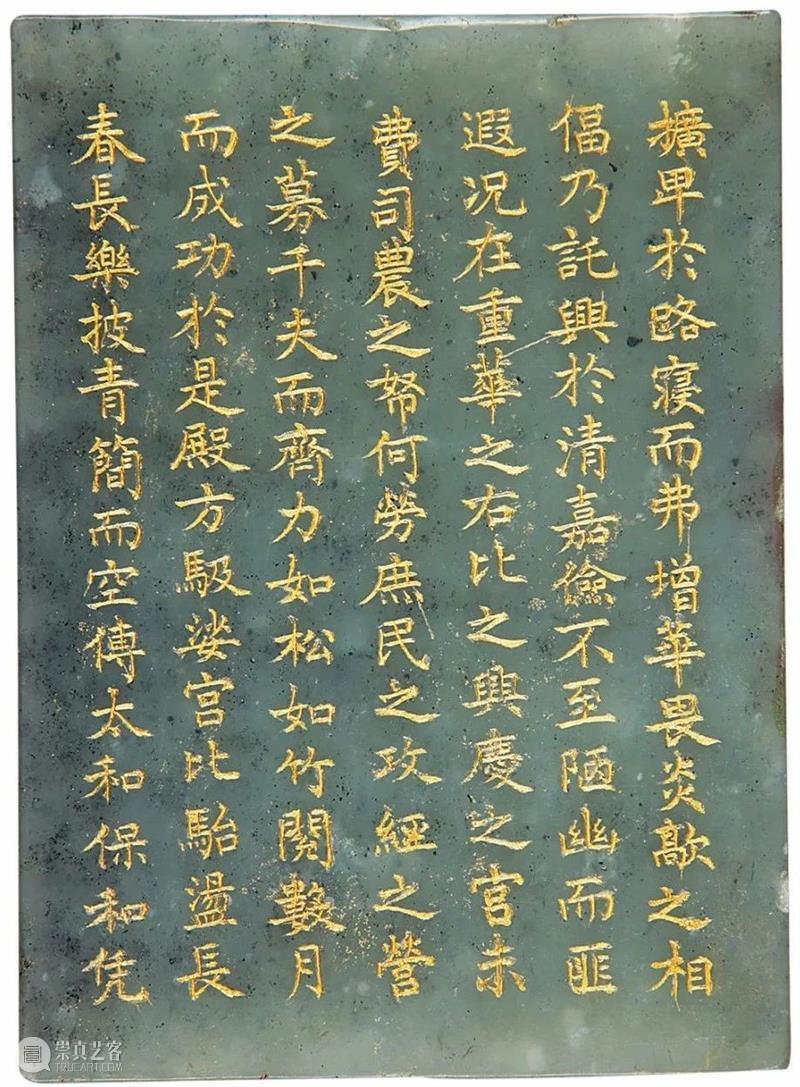

青玉《御制建福宫赋》 清乾隆

青玉册,共四片,册文出自乾隆《御制文初集》卷二十三,由乾隆朝重臣于敏中书写。玉册装于紫檀匣之中,匣面中心隶书竖刻“御制建福宫赋”,匣内另附墨拓原玉版赋文小册一件。四片玉册均为双面刻,第四版款识为“臣于敏中敬书”,下“臣”中”二字印文。于敏中,字叔子,乾隆二年状元,官至文华殿大学士兼军机大臣,担任《四库全书》编纂正总裁。此人博学多才,诗文雅正,在书法上亦有很高造诣。建福宫建于乾隆五年(1740年),备受乾隆帝青睐。他将自己钟爱的奇珍异宝收藏于此,并时常到此吟诗休憩,曾作下著名的《建福宫红梨花诗》及此賦。后清代皇帝每年腊月初一于此宫开笔书福,以贺新禧。

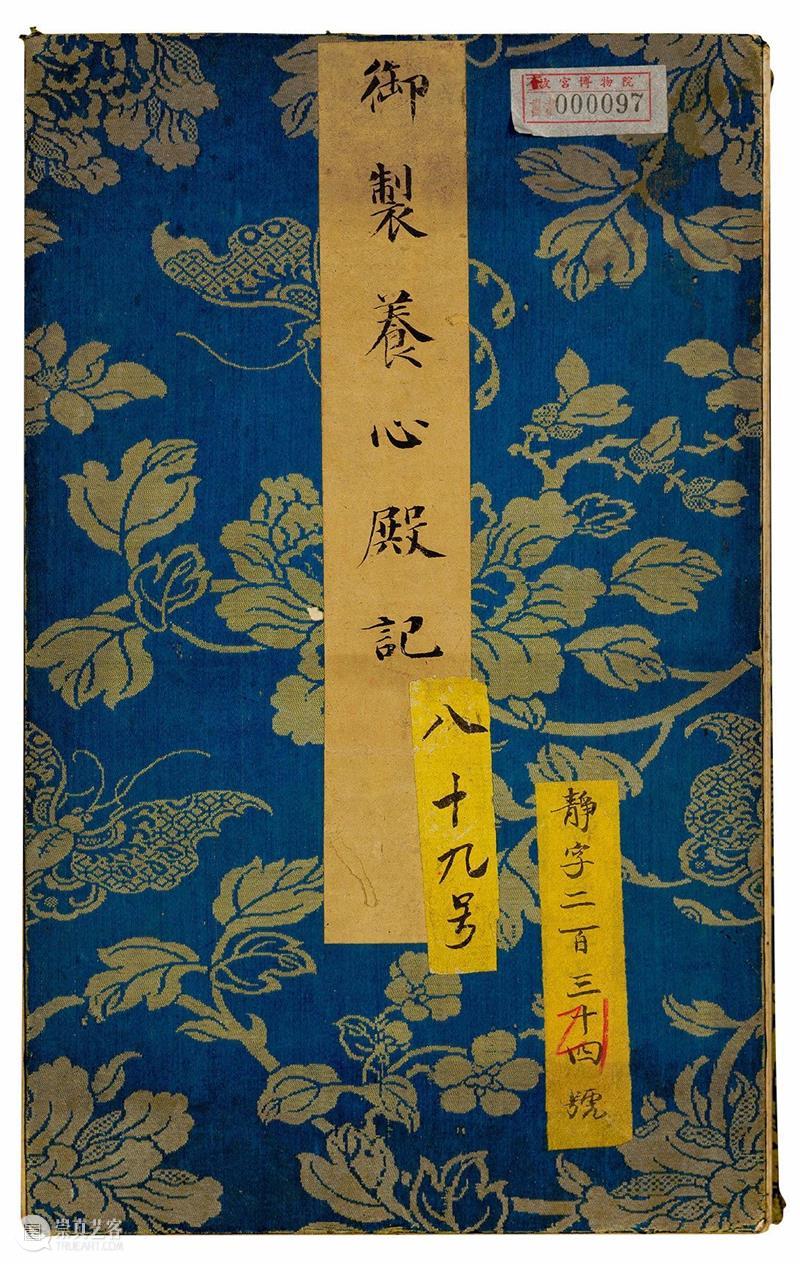

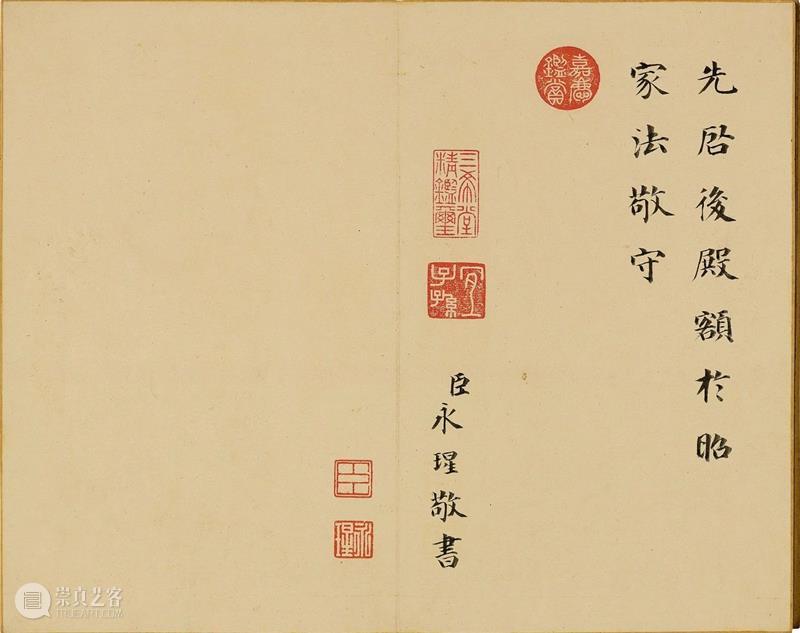

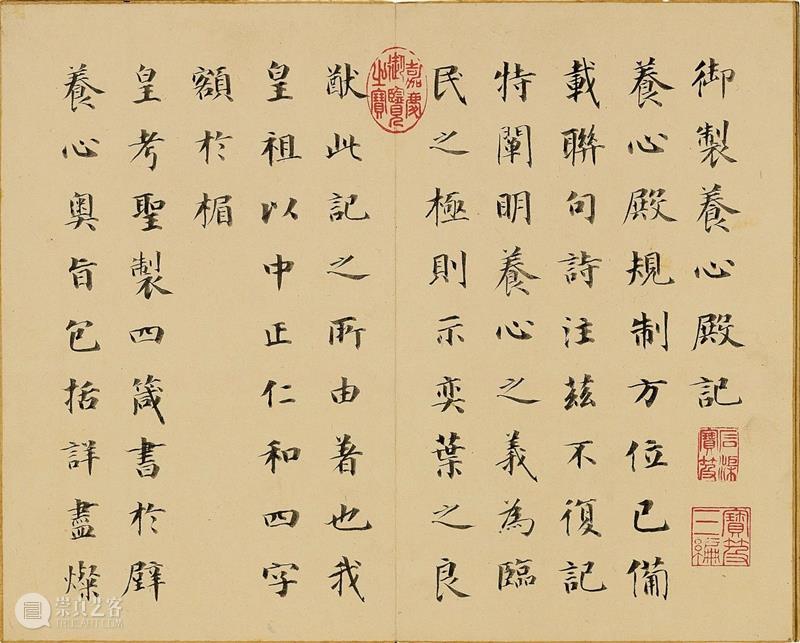

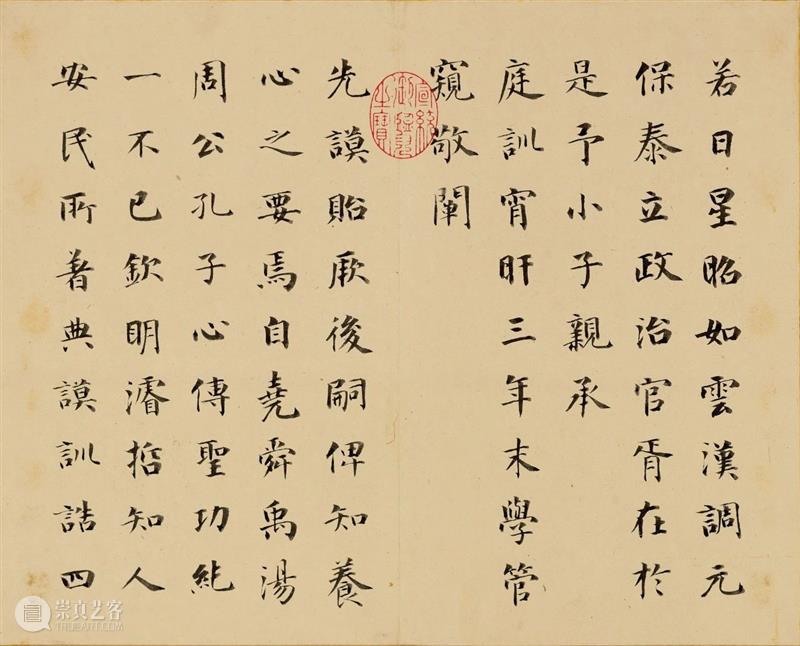

养心殿记册 清嘉庆

养心殿始建于明嘉靖年间,从清雍正时期开始成为皇帝处理政务和生活起居的场所,是紫禁城中宫廷政治活动中心之一。乾隆帝曾作四字箴言《养心殿铭》。此《养心殿记》为嘉庆帝御制,收录于清仁宗御制文集中,可见养心殿对于清代帝王的重要性。永瑆书此册是应制为嘉庆帝所作,通篇笔法俊逸,结体疏朗,风格典雅,当属其小楷书精品之作。永瑆早年书学赵孟頫,见于其《兰亭序并跋》中:“余幼学书专摹赵荣禄者约三十年。兼攻米芾,在书法上汲取了其注重整体气韵又兼顾细节完美的艺术风格。中晚年转攻唐碑,特别力摹欧阳询,博涉柳公权、虞世南诸家,形成其用笔劲利、规正端庄、神情兼备的书法风格。此册为清宫旧藏。款署“臣永瑆敬书”,钤“臣”永瑆"两方印章。第一开钤盖有“嘉庆御览之宝石渠宝笈“宝笈三编”,第二开钤盖“宣统御览之宝”,最后一开钤盖“嘉庆鉴赏*“三希堂精鉴玺宜子孙”。

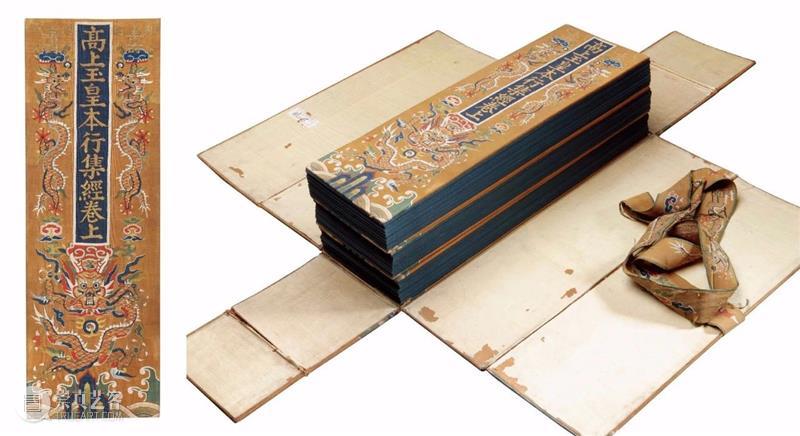

高上玉皇本行集经卷 清

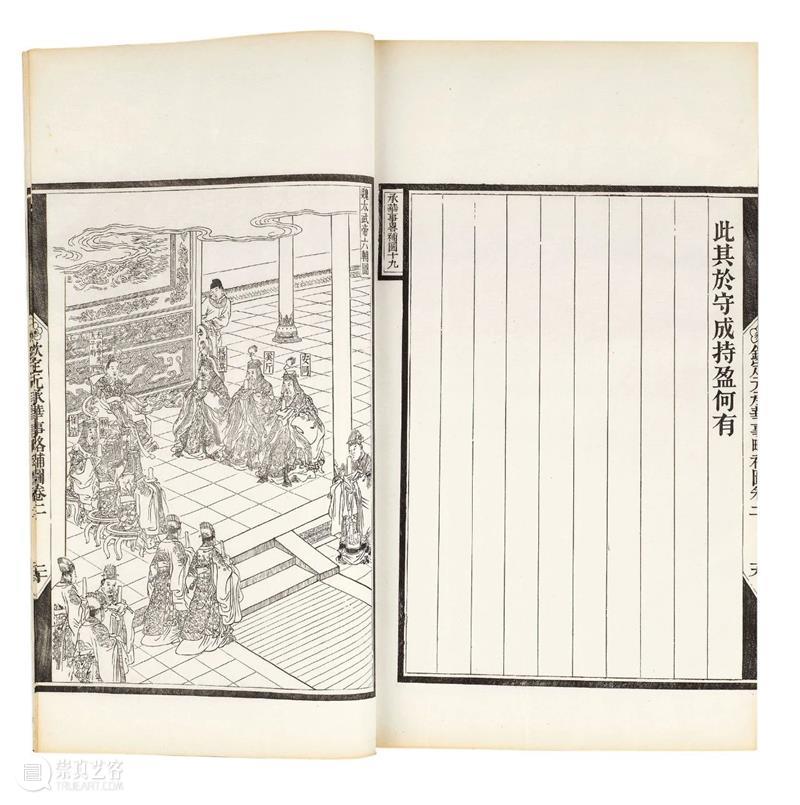

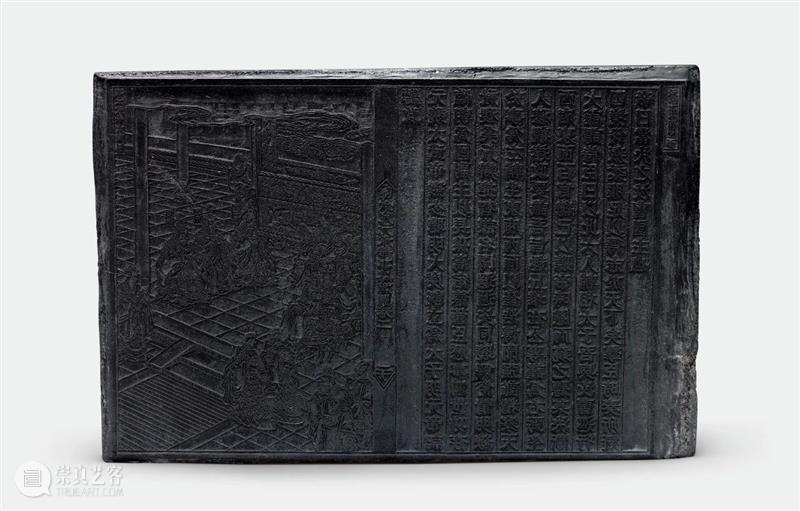

钦定元王恽承华事略补图 清光绪二十二年(1896)

清代武英殿作为修书处,制作了大量雕版,以刊行书目。《钦定元王恽承华事略补图》为光绪帝敕命,将元代王恽从政期间对历代明君勤政安邦的经验和事迹所作的《承华事略》逐段释义、加以图说制为版画据原书成文39段,并补第40段为跋,总40图。此书版画仿顾恺之仕女画及汉代画像石用小字在方格内注明主要人物,在绘镌上刻意模仿清嘉道年间传入的西方石版画风格,是宫廷木刻版画中别具一格的精品,也是清代宫廷木版画的最后一部作品。此两件展品一为该书刻版,一为其对应刻本。

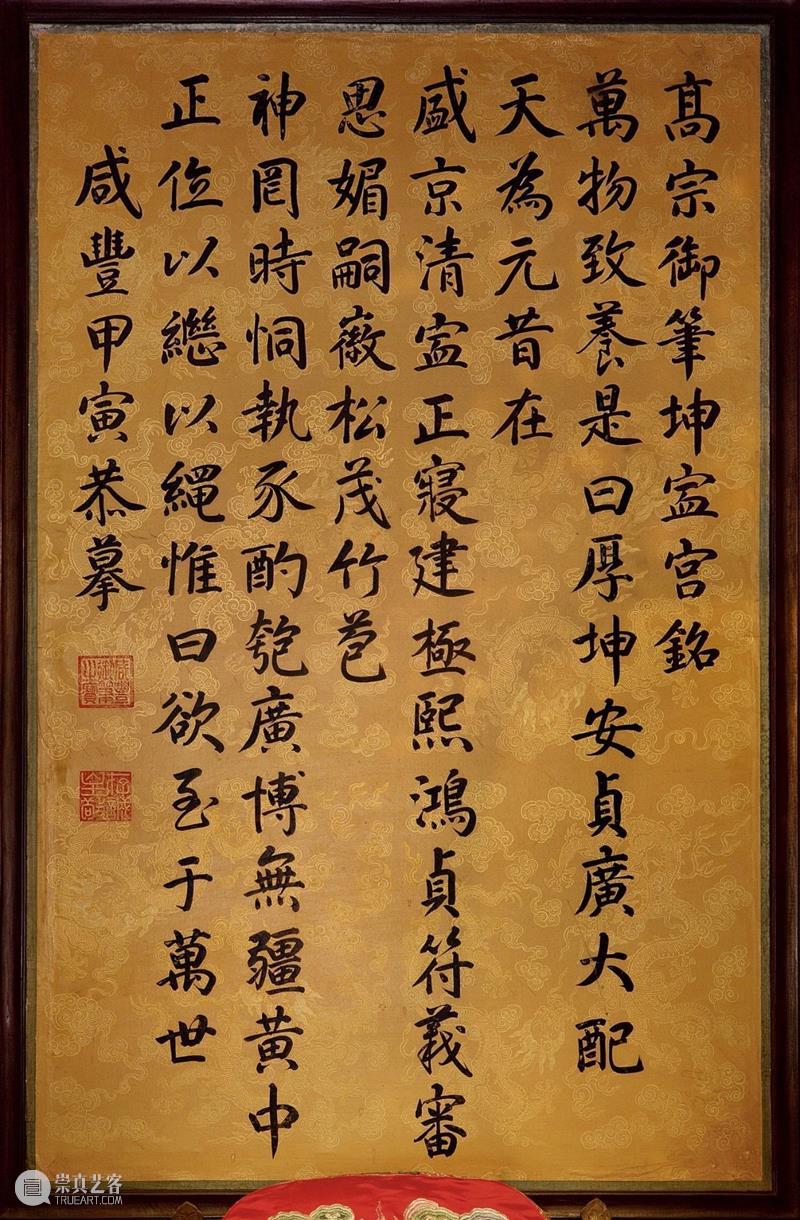

《坤宁宫铭》挂屏 清

释文为:“高宗御笔坤宁宫铭。万物致养,是曰厚坤。安贞广大,配天为元。昔在盛京,清宁正寝。建极煕鸿,贞符义审。思媚嗣徽,松茂竹苞。神罔时恫,执豕酌匏。广博无疆,黄中正位。以继以绳,惟曰:欲至于万世。”落款为“咸丰甲寅恭摹”。钤方形篆书阳文印“咸丰御笔之宝”和方形篆书阴文卬“存诚主敬”。据落款可知这是咸丰帝临摹的乾隆帝《坤宁宫铭》,原文收录于《清高宗御制文集》初集卷二十七。坤宁宫位于交泰殿后,为内廷后三宫之一,面阔九间。明代是皇后起居的正宫。清入关后,于顺治十二年(1655年)仿沈阳故宫清宁宫将坤宁宫西部的四间改为萨满祭祀场所。坤宁宫东暖阁则在顺治、康煕、同治、光绪时期先后四次作为皇帝大婚洞房。

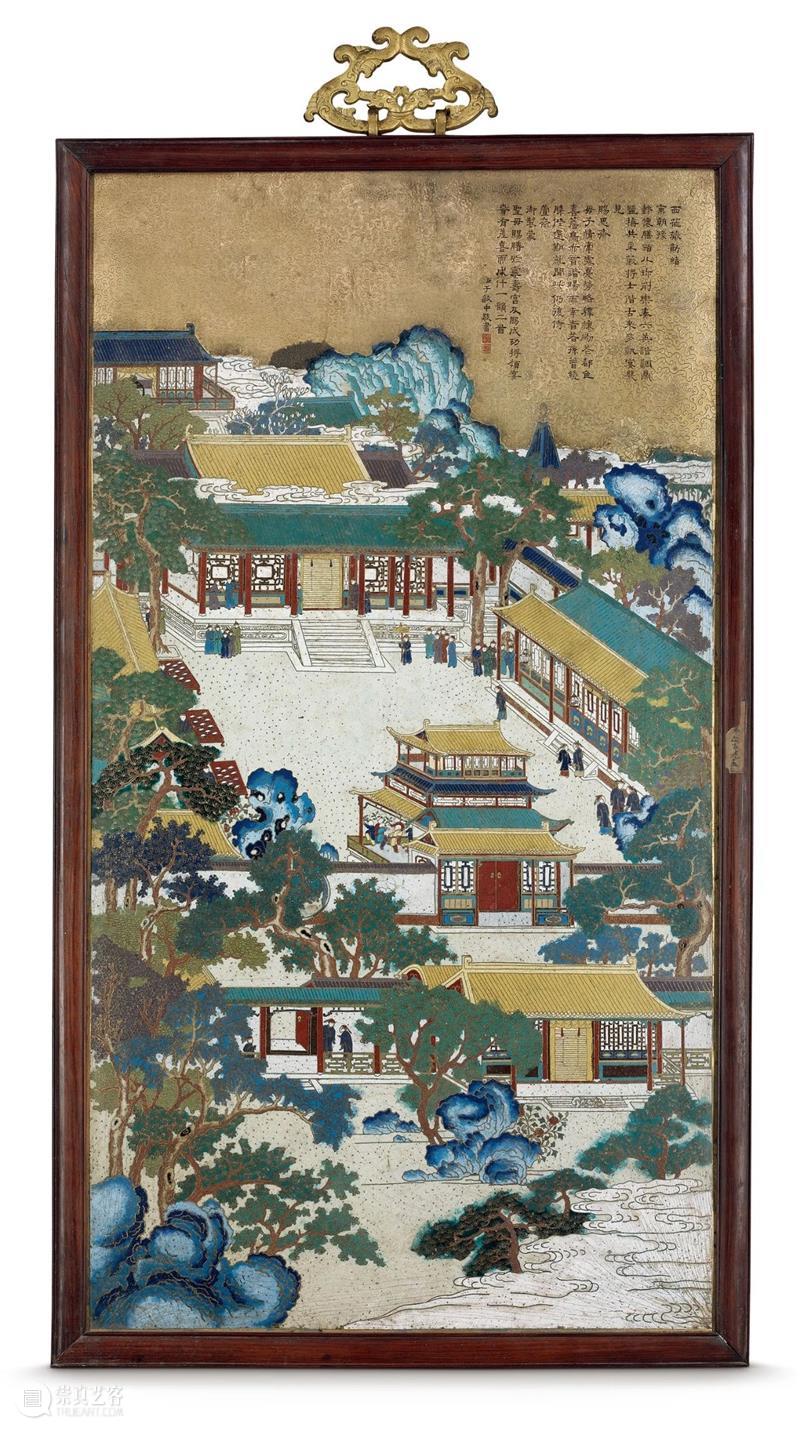

紫檀框嵌珐琅宫廷人物图挂屏 清乾隆

紫檀框嵌珐琅宫廷人物图挂屏 清乾隆

乾隆四十一年(1776年)春正日(即元旦),崇庆皇太后于新落成的宁寿宫赐宴他的儿子弘历即乾隆帝,并于阶下赐宴平定金川的有功将领阿桂、丰升额等,慰劳这些为国家安定作出重大贡献的英雄们,乾隆帝喜作《蒙圣母赐膳于宁寿宫喜而成什一韵二首》,诗曰:

西笮蒇勋绩,东朝豫懿怀。膳颁八珍列,乐奏六英谐。

调鼎盐梅共,采薇将士偕。古来多凯宴,几见赐思斋,

母子情牵处,忧劳略释怀。砌花都色喜,檐鸟亦音谐

阳雨幸时若,孙曾绕膝偕。还期就闲此,仍复侍萱斋。

诗的大意是说宁寿宮建成后,母亲于此赐宴,以犒劳有功之臣。母子情深,处处念着为国操劳的儿子,自己还有什么担忧的呢?连台阶上的花都含喜,连屋檐下的鸟儿都唱着和谐的歌。雨逢其时,孙曾绕膝。如果我归政闲居于此,仍然要到母亲的萓堂侍奉母亲。可是,谁曾料到,第二年正月,86岁的太后薨逝,这给乾隆帝以沉重的打击,乾隆帝亲拟尊谥曰孝圣宪皇后。同时为了怀念母亲,乾隆帝下旨令人将母亲的这次赐宴情景制作成珐琅挂屏,陈设于养和精舍以示纪念。画面刻画的是宁寿宫畅音阁院落,戏台上正在演歌舞升平的吉祥神仙戏,对面挂着门帘的房间是太后看戏的落座处。画面右上角镌刻乾隆帝的这首诗,由大臣于敏中敬书。

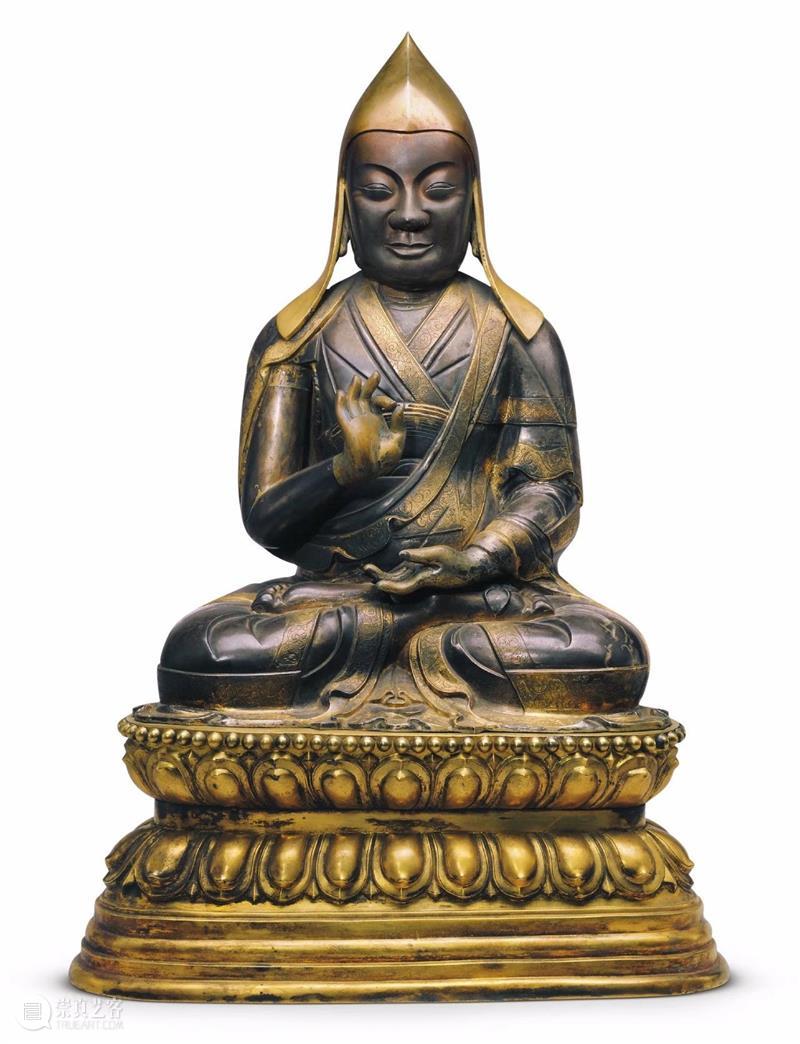

银镀金三世章嘉国师坐像 清

颊颐丰满,是典型的福寿之相。头戴班智达帽。帽子、衣领缘和莲座均镀金,银色已氧化;发黑,想象当年刚完成时,银白色与明亮的金色相映成辉,一定令人赞叹不已。据说,三世章嘉的面颊上有一个鼓包,这也被工匠塑出,可见人物面相非常写实。莲座较高,莲瓣均匀,瓣尖略挑,是明显的清宫特点。此像供于雨花阁东配殿影堂。档案记载,此像因三世章嘉于乾隆五十一年(1786年)圆寂而造,像重六百九十九两一钱。章嘉呼图克图这一系统从二世阿旺洛桑却丹( 1642-1714年)就开始驻京,并深受清廷的推崇。康熙四十五年(1706年)受封为国师,成为清代历史上唯一享有国师称号的活佛系统。至三世若必多吉(1717-1786年)时,因幼年奉诏进京,进入宫中学习佛法,与乾隆帝有同窗之谊,加之乾隆帝笃信佛教,且章嘉国师学识超人,精通满、蒙、汉、藏、梵等多种文字,佛学造诣极深,故深受乾隆帝器三世章嘉对于清宫佛堂建设、法物成造的贡献无人能及。他编纂《诸佛菩萨圣像赞》作为宫廷藏传佛教的图像学指导书籍,又参与蒙、藏、满文《大藏经》的编译、刊刻岀版,帮助乾隆帝将《首楞严经》翻译成满、蒙、汉、藏四种文字刊行,赐给蒙藏各地。他还是清宫藏传佛教寺庙、经堂建设、内部陈设以及法器、佛像、唐卡创作的艺术顾问。也曾作为乾隆皇帝的特使赴西藏参与达赖转世坐床的工作,对于稳定西藏的政局贡献颇巨。三世章嘉是清代最有名的藏传佛教一代宗师,对清宫的藏传佛教的发展产生巨大的影响。

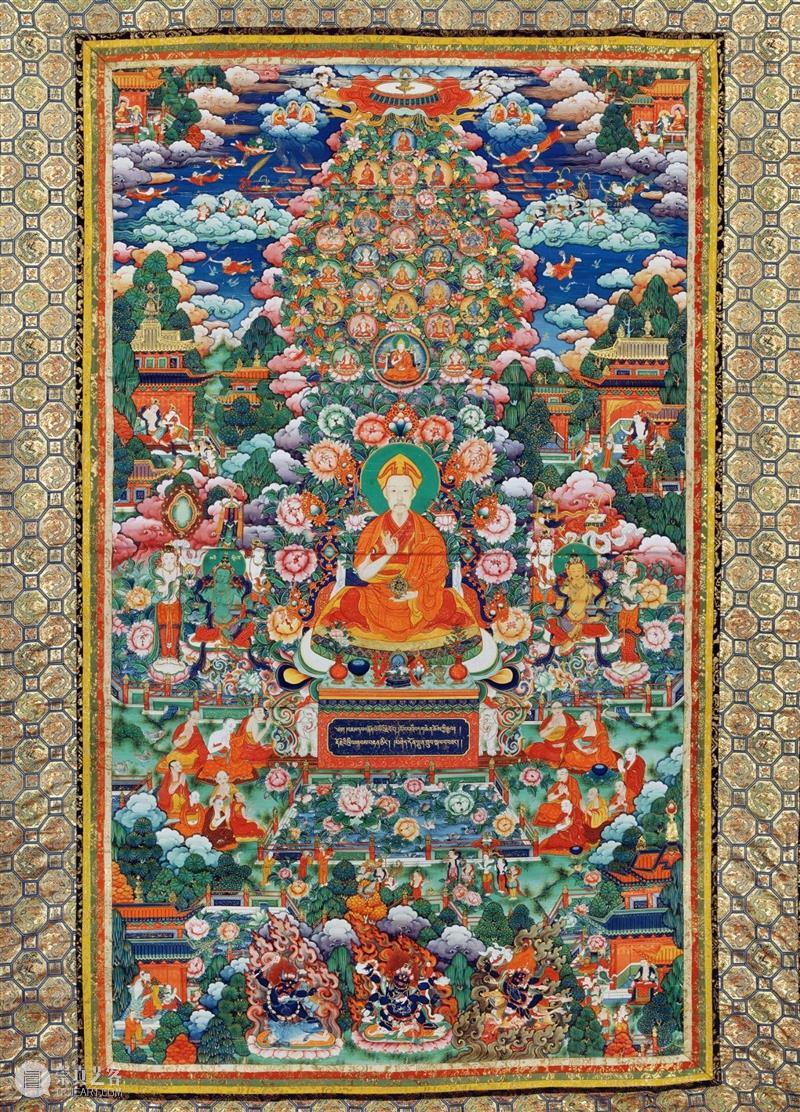

乾隆皇帝佛装像唐卡 清

乾隆皇帝佛装像唐卡 清

根据西藏的传统观点,清代皇帝是文殊菩萨作为转轮圣王的身份在世间的统治者,乾隆帝笃信藏传佛教,将此观点加以宣扬、发挥,乾隆时期的“御容佛像”唐卡就是其中的表现之一。故宫博物院现存乾隆御容佛装像唐卡四幅,构图相似,图中间乾隆作祖师形象,戴僧帽,着黄教袈裟,右手施无畏印,左手施禅定印,捧法轮,双肩侧的莲心上有象征文殊菩萨的智慧剑和梵篑。乾隆御容祖师像上方绘有佛、本尊、罗汉、菩萨、黄教僧众等,座下绘女尊、护法等。普宁寺为承德避暑山庄外八庙之一,建于乾隆二十年(1755年),此唐卡为朝廷颁赐给该寺。御容祖师高垫台座前有藏文韵文四句,译为:“睿智文殊人之主,游戏圣主法之王。金刚座上安奉足,意愿天成善福缘。”

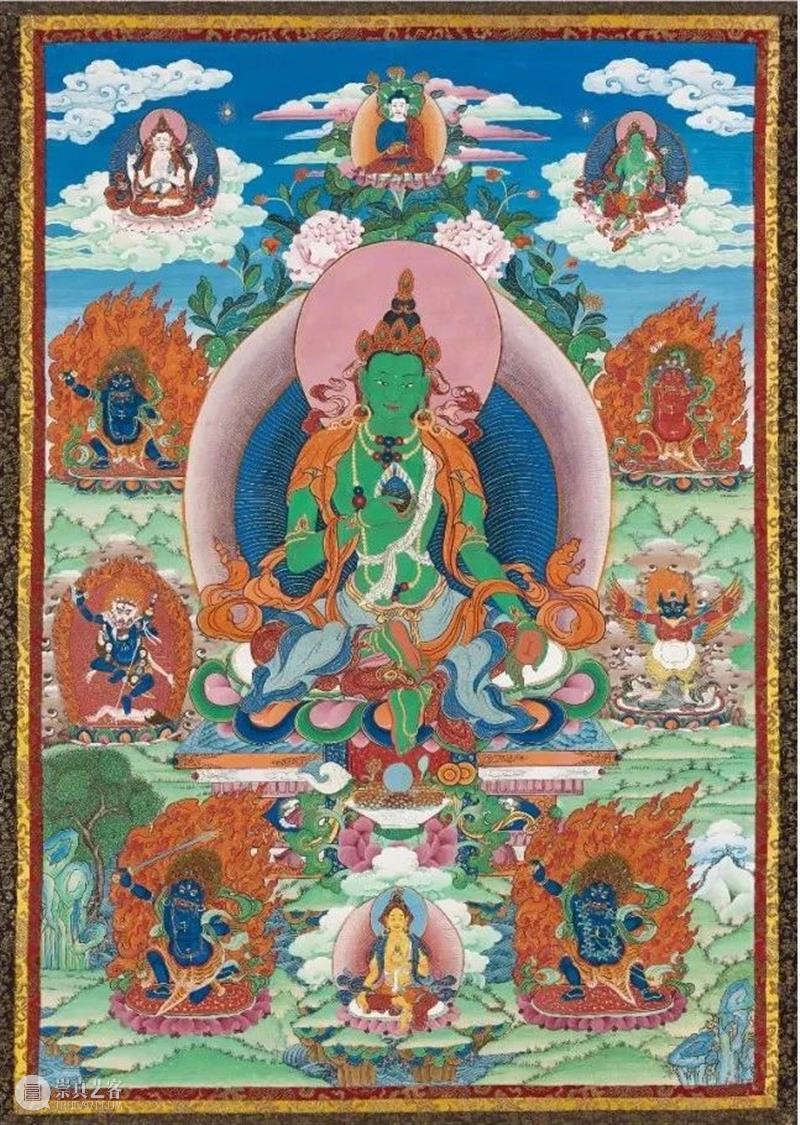

神武门唐卡 清

存放于神武门明间后檐檩上。唐卡特指藏传佛教或本教题材的卷轴画,作为古建镇物较为少见,故宫曾于西华门、神武门梁架内发现,均放置于紫檀木长盒内,但西华门唐卡心已无存。此件绢本彩绘唐卡,其中心神是虚空藏菩萨,菩萨顶上为龙尊王佛,左边为四臂观音,右边为绿度度佛母。虚空藏菩萨因具有佛的智慧和才识并能如愿满足世人的祈求,可使众生免灾祛祸而受到崇拜;龙尊王佛是用于祈雨的尊神,宫中一直把它与祈寿的无量寿佛、观音菩萨一并供奉,反映岀祈福、祈寿的主题。

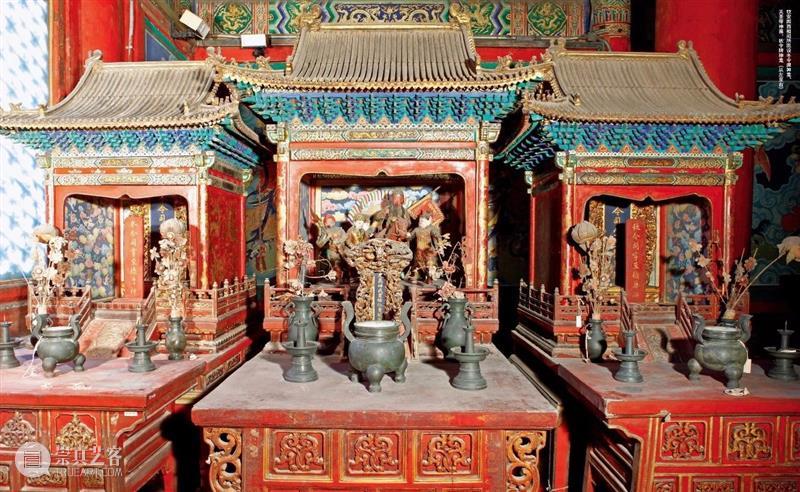

故宫钦安殿陈设

铜鎏金玄天上帝像 明永乐

铜鎏金玄天上帝像 清乾隆

故宫钦安殿西梢间陈设

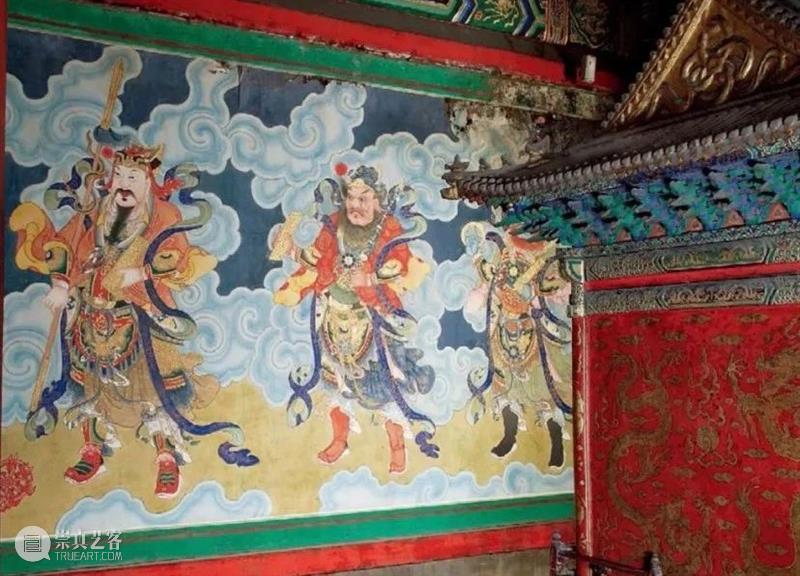

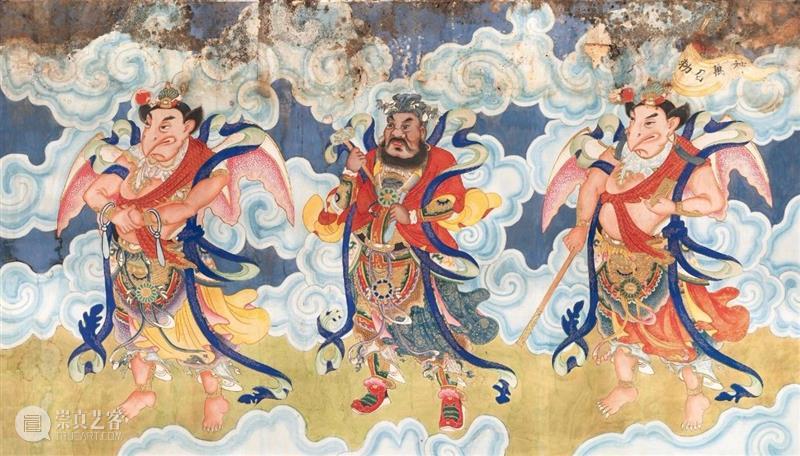

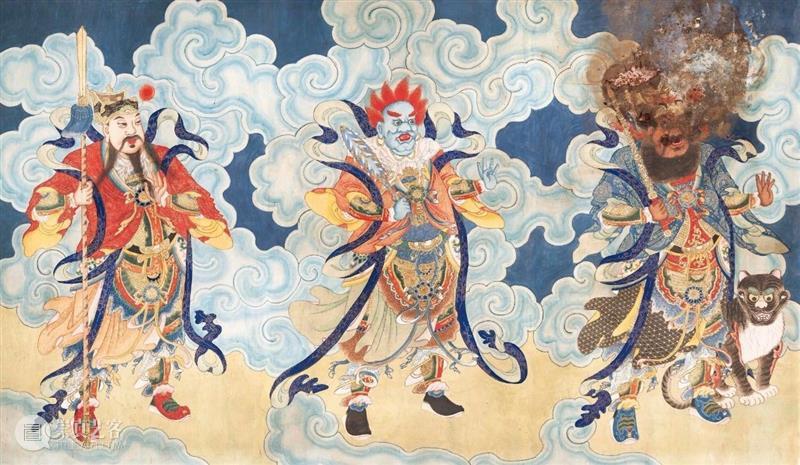

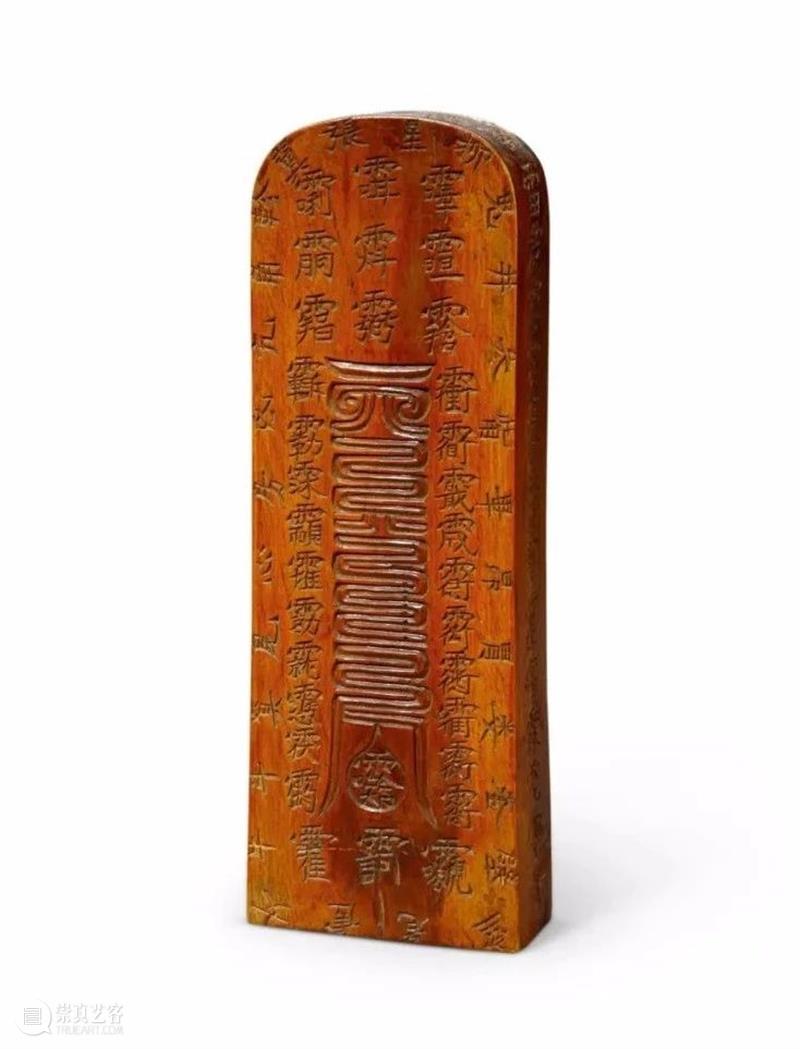

故宫钦安殿北壁十二雷将神像画

张天君 苟天君 邓天君

陶天君 殷天君 辛天君

温天君 王天君 马天君

岳天君 毕天君 赵天君

关圣帝神牌 清雍正

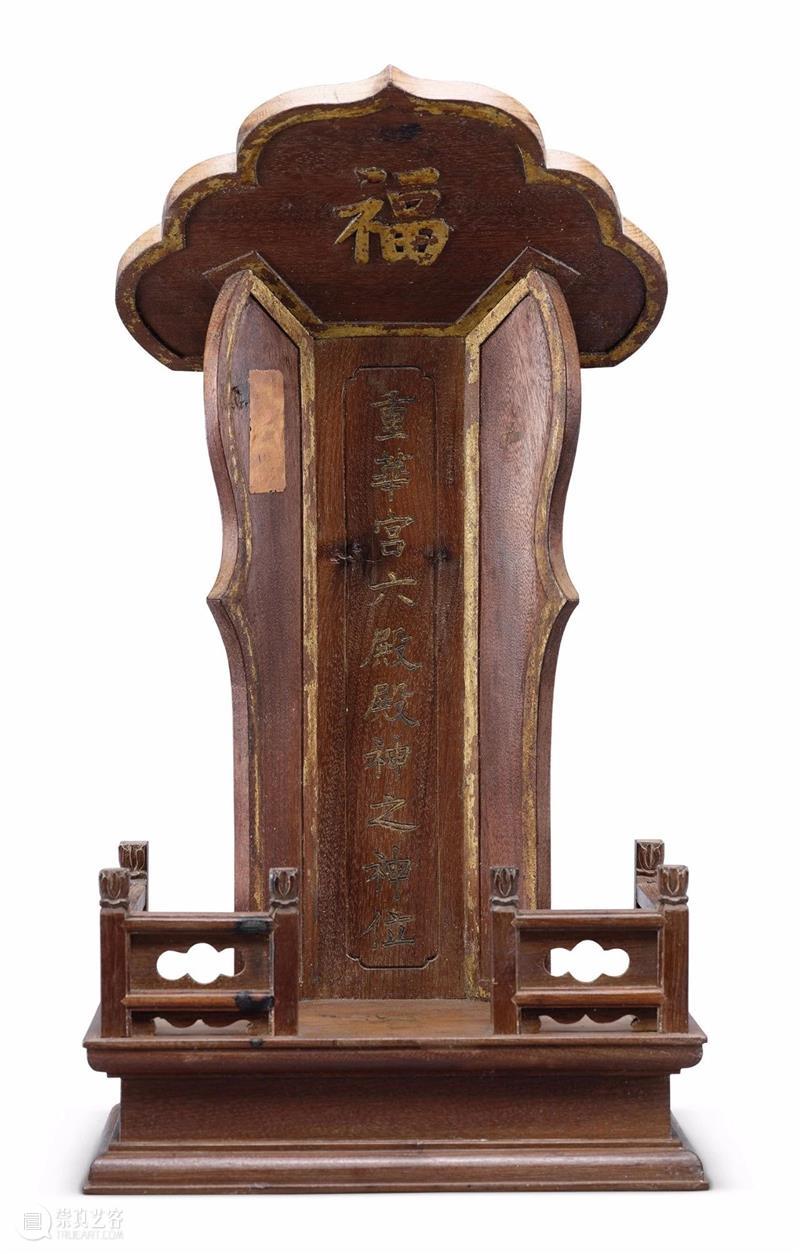

“重华宫六神殿殿神”木神牌 清

金漆勾边。牌位顶部为如意云头形,正中浮雕一“福”字。牌位正中阴刻填金“重华宫六殿殿神之神位”。下为须弥座,座面两侧及前部围有栏杆。原供奉于崇敬殿东暖阁佛堂内。重华宫位于紫禁城西六宫以北,东接御花园,为乾隆帝的潜邸藩居。“重华”出自《尚书·虞书舜典》“若稽古尧舜,曰重华,协于帝,濬哲文明,温恭允塞,玄德升闻乃命以位”,取义“此舜能继尧,重其文德之光华”。乾隆帝将潜邸命名为重华宫,表达了希望自己能效法舜帝,继承其祖父康熙、雍正二帝的功德,建立累世升平。重华宫六殿当指重华宫院落内最主要的6座殿堂,即重华宫(正殿)、葆中殿(重华宫东配殿)、浴德殿(重华宫西配殿)、崇敬殿(重华宫前殿)、崇敬殿东配殿和崇敬殿西配殿。

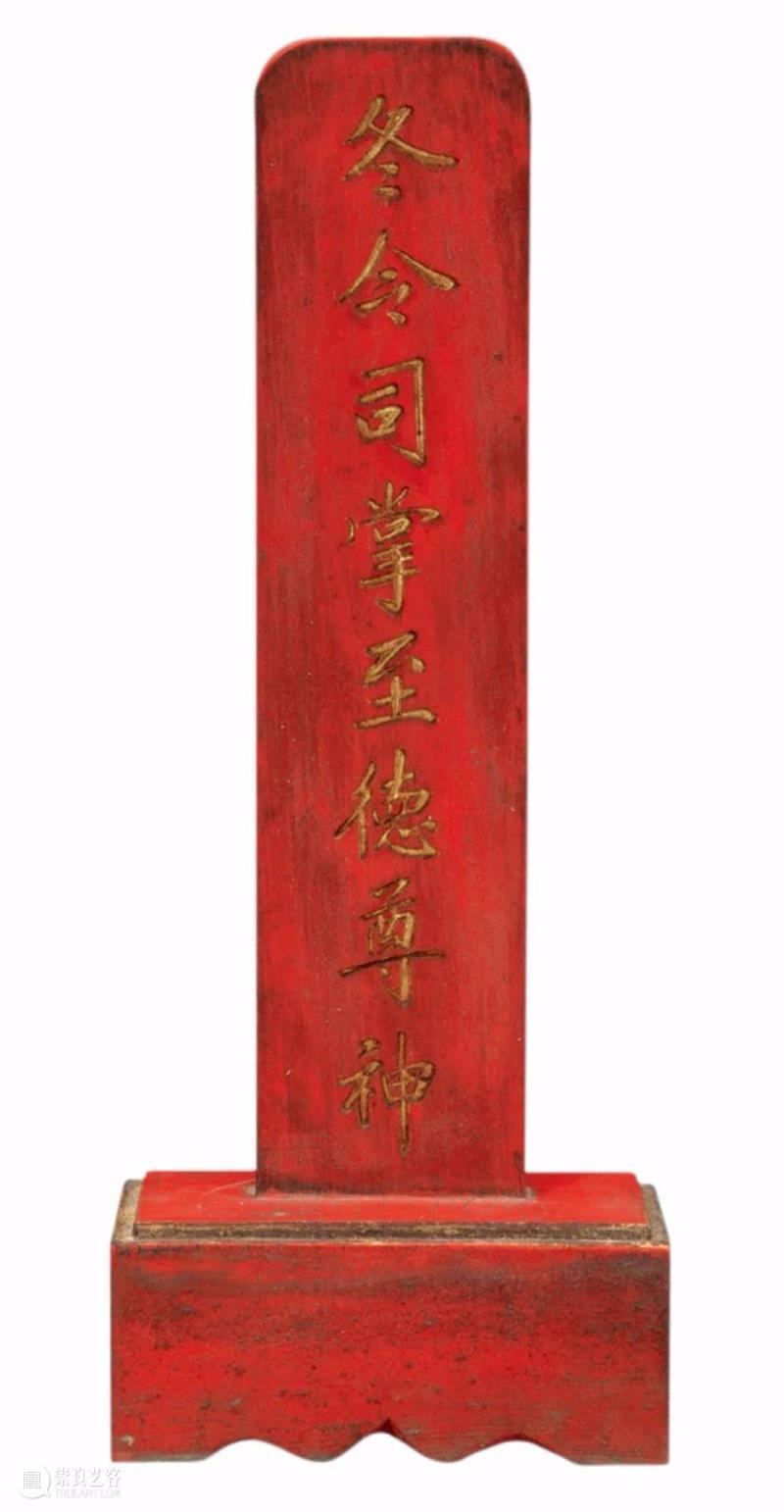

朱漆冬令神牌 清雍正

狮子节与命魔幡 清

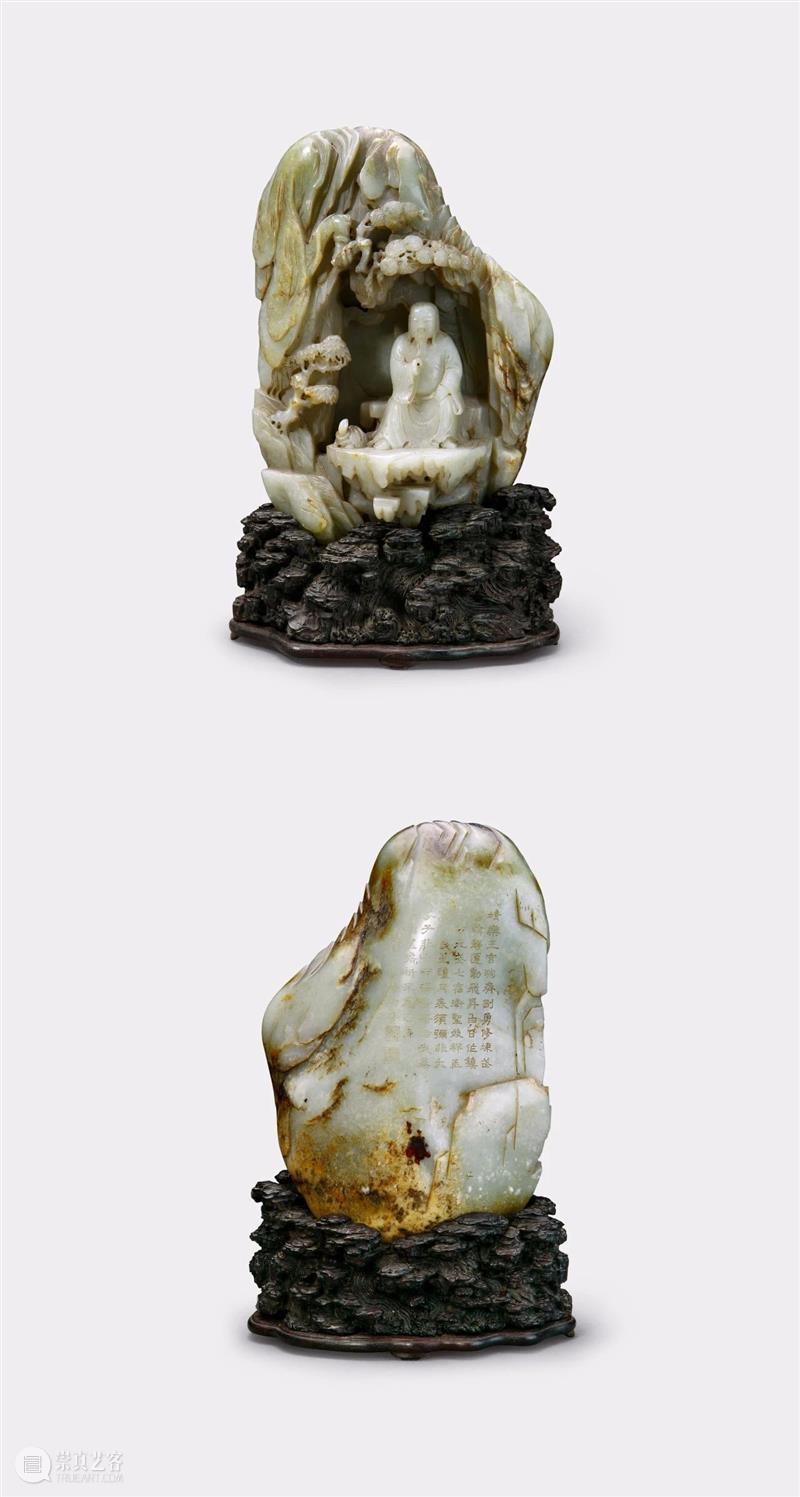

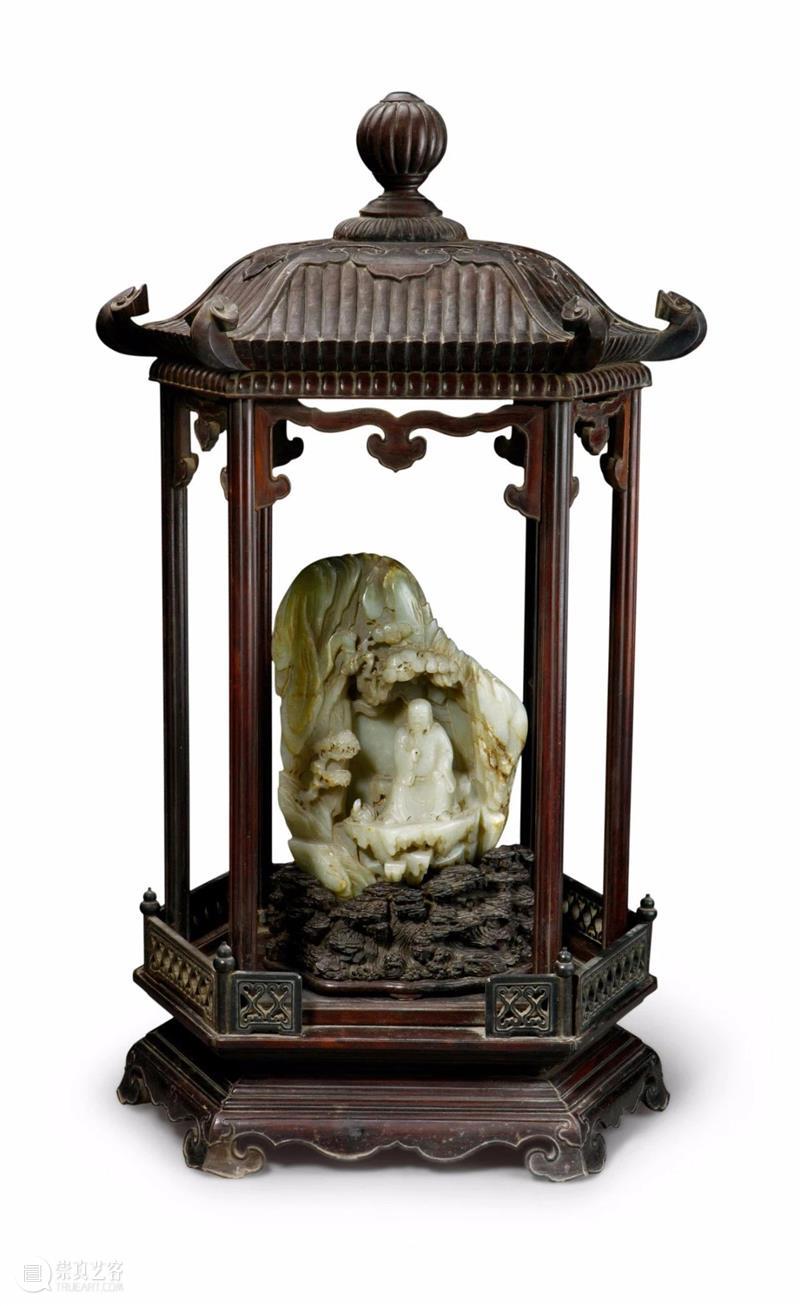

青玉真武大帝山子 清

青玉真武大帝山子 清

青玉质,山形,洞口右侧雕有两棵松树,特別是上边的一棵松树,向左倾斜,其浓密的圆形松叶正好形成宝盖罩在真武大帝头上。洞口处向外伸出一石平台,真武大帝坐于石台凳上,披发跣足,身着皂氅,腰系玉带,右手拈须,左手置于腿上。右足旁边蹲着一回首玉龟,蛇缠绕其颈和身上。玉山子下承紫檀木座,木座如峰峦状,雕刻的山峰似万朵祥云垒叠,间有飞瀑。供奉于钦安殿正龛前供案上的木龛内。

山子背面刻有乾隆帝的御制诗一首《玉真武赞》:

靖乐王宫,徇齐刚勇。修炼武当,斡静运动

飞升白日,作镇北方。元武七宿,卫圣效祥。

玉写神仪,星瞳月表。须弥非大,芥子非小。

雨晹时若,佑我蒸民。朔望瞻祈,不为己身。

落款曰:“乾隆庚寅春御赞。”庚寅年即乾隆三十五年(1770年),这一年恰逢乾隆帝六十寿辰。

青玉真武大帝像清

青玉质。真武大帝面相饱满,长须垂胸,身着皂氅,系腰带。绀发跣足,双手扶膝,端坐于紫檀木宝座上。供奉于钦安殿西龛前供案上的木龛內。

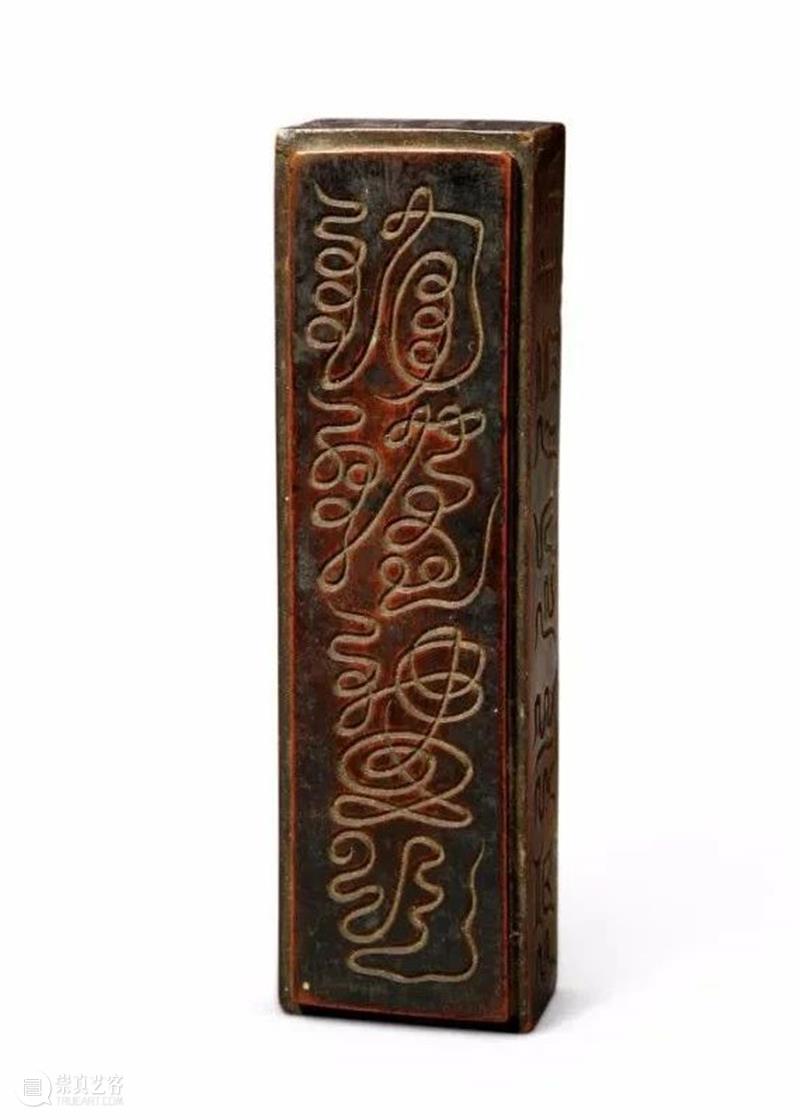

玉质“清微法”令牌之天一令

玉质,上圆下方。令牌正面和背面均为阴刻填金道教符咒,侧面分别刻七星和六星图案,顶部刻三星,底部刻两星图案,均阴刻填金。现供奉于钦安殿红漆描金小卷书案令牌是道教中常用的法器之一,上面的符咒很难辨认,故民间常有“鬼画符”之称。据考证,这件玉令牌正面符号为“天一令”符,背面符号为“令字符”,即《清微元降大法》及《清微神烈大法》中所记载的¨天一令符”。此种令牌在民间极为少见,应为皇室专用。

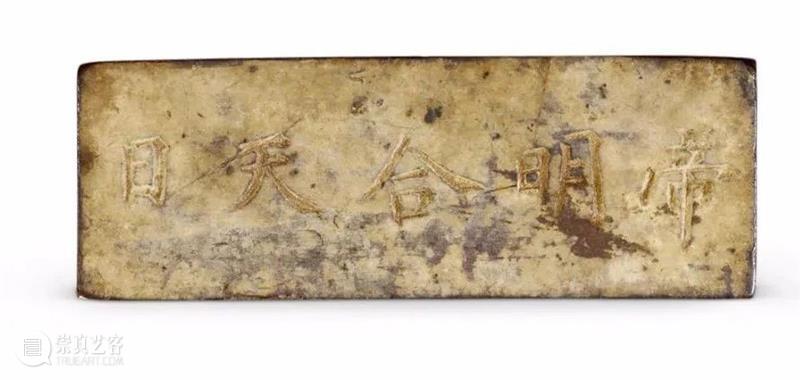

木质净尺

正面、两侧面及上、下面阴刻道教符咒,背面无符咒。供于钦安殿抱厦供桌此件五面有符咒,形制不同于普通令牌,是一种功用类似“惊堂木”'的道教法器,亦名净尺”。斋醮中,高功代表天尊说法或代祖师嘱将,至关节处鸣尺镇堂,面上刻四道符,其符与召‘陶元帅”有一定关联。

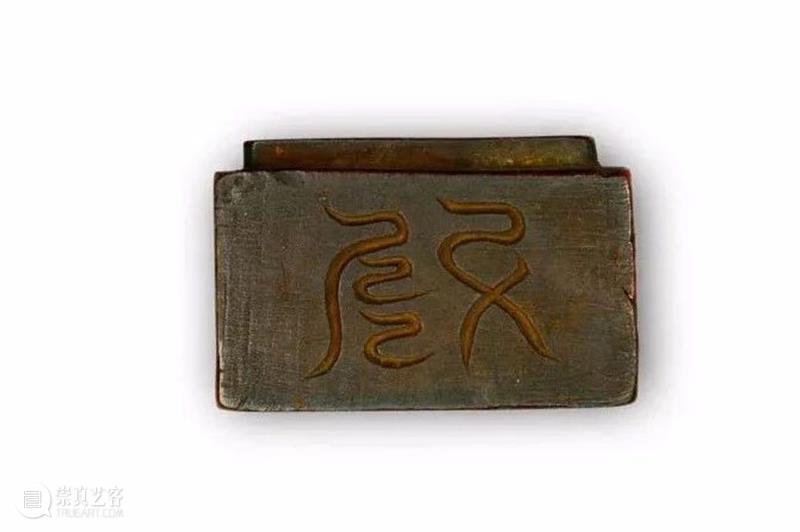

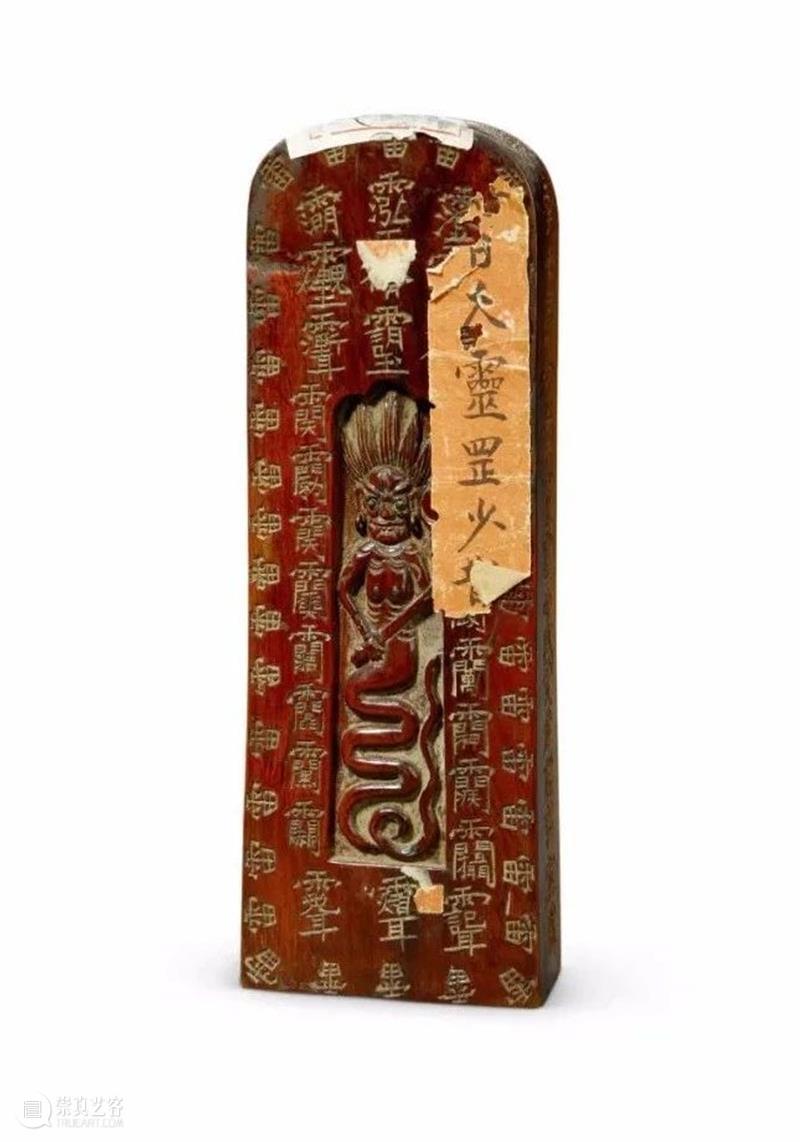

木质“神霄法”令牌之天皇号令

该令牌属“神霄法”令牌。正面神龛內浮雕¨勾陈天皇大帝”人首蛇身像。天皇左手托日,右手仗剑,蓬头獠牙做愤怒状,周围以“讳”环绕。“讳”是道教的特殊符字,以一个“讳”来代表特定的神,例如此令顶部的“霐”代表三清的“三天內讳”,其下的讳字为具有西河派风格的元阳上帝(中)、铁师上帝(右)、玄元上帝(左),再下为玉皇(中)、天皇(右)、紫微(左)讳。在天皇神龛两侧,有雨字为头,门字为框的“天皇系”讳字,中间可辨“天皇御政万神疾摄”以及“天敕天奭晶精湿赫”,天皇神龛下还有雨字为头,耳字为底的三字:熠(星主讳)、记(天父)、免(真王讳),周围以三十六枚雷字环绕,象“三十六雷”。背面正中为阳刻“天皇号令”符字,下有“作用”一团,中填斗母讳“矣含”字。顶部有雨字为头,口字为旁的甘、毕、利三字,分属元始、道君、老君的“三清讳”,下有(天罡)、晅(太阳)、肭(太阴),再下分别为星主讳(中)、斗母阳讳(右)、斗母阴字为头,口字为旁的甘、毕、利三字,分属元始、道君、老君的“三清讳”,下有(天罡)、晅(太阳)、肭(太阴),再下分别为星主讳(中)、斗母阳讳(右)、斗母阴讳(左),在“天皇号令”符底部排列有玉皇(中)、雷尊(右)、天父(左)。“天皇号令”两侧有二十字秘咒成对联状排列,外围以二十八宿环绕。令牌顶部刻“唵哞吒唎敕”,底部刻有五方五帝讳“合明天帝日”。两侧有“雷威响震霹雳摄”“亨轰滑辣究竟摄”和“天皇伽耶霹雳摄”“轰天霹雳敕煞摄”。

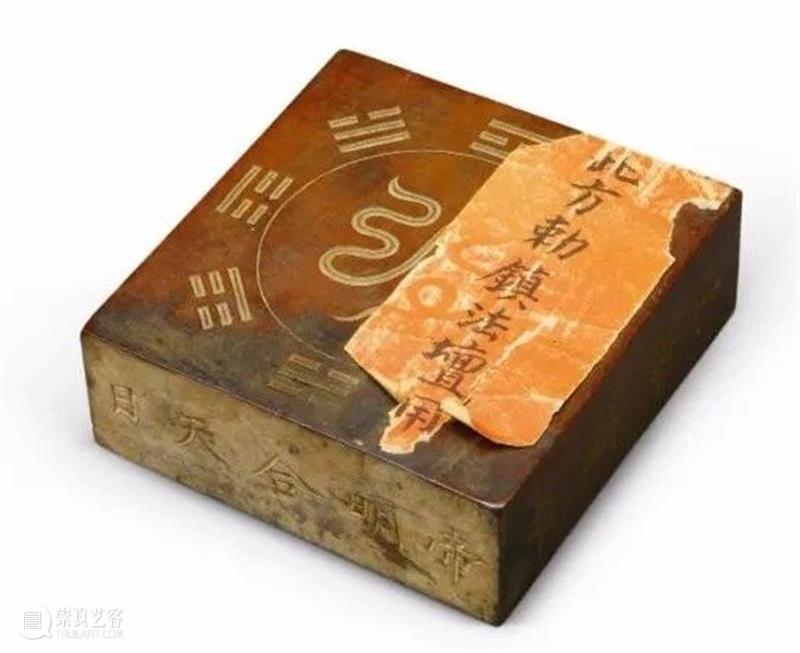

木质“神霄法”令牌之祖讳令

木质,近正方,文字和图案阴刻填金。正面刻二龙戏珠图案,反面刻乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑八卦卦爻图,圆圈中刻道教秘字,上贴红纸签“此方敕镇法坛用”,顶面刻“霐”道教秘字。右侧面刻“敕召万神”,左侧面刻“上帝有令”。底面刻“帝明合天日”。

供于钦安殿红漆描金小卷书案上令牌木锦盒內。木锦盒外贴黄签“木令牌”,盒内装有卧囊槽,以其令牌大小样式成形,令牌插入槽中严丝合缝,原装有十四面令牌,现存十三面。此令牌为十三面令牌中的一面。

长方锡香池、铜素连座羊角桌灯 清

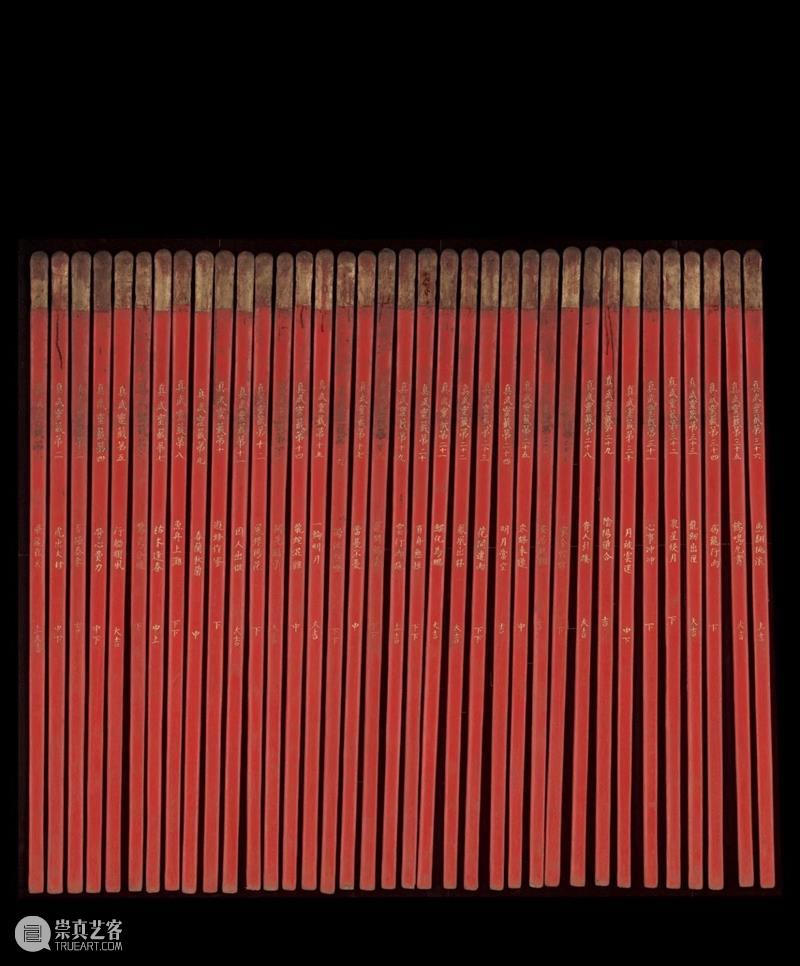

真武感应灵签及签筒 清

瓷胎珐琅锦上添花大缸 清

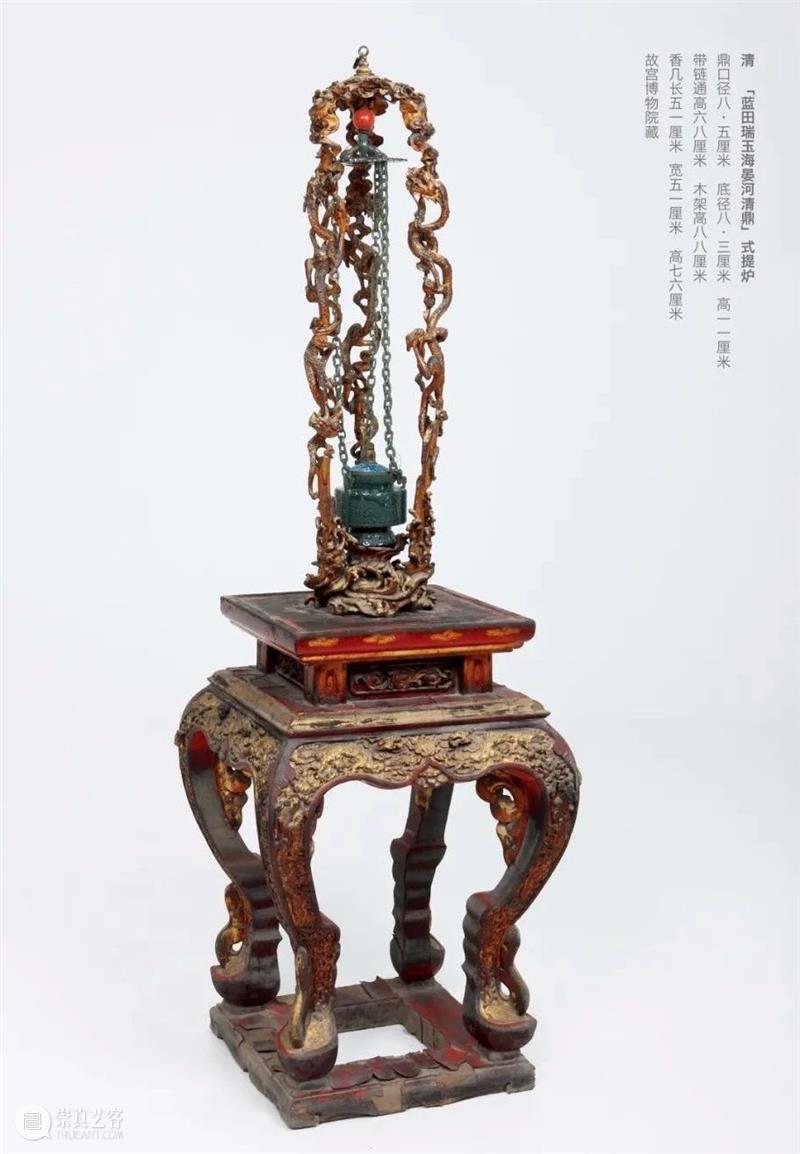

蓝田瑞玉海晏河清鼎式提炉 清

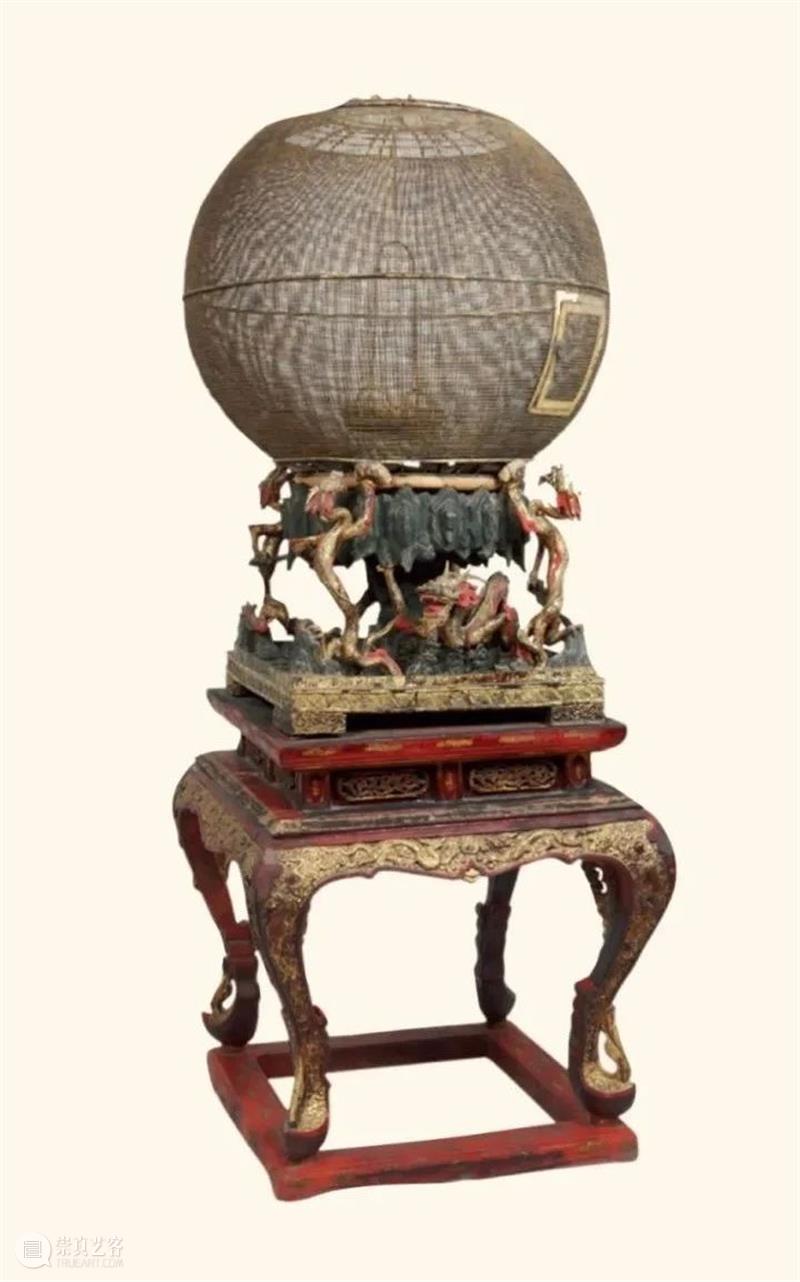

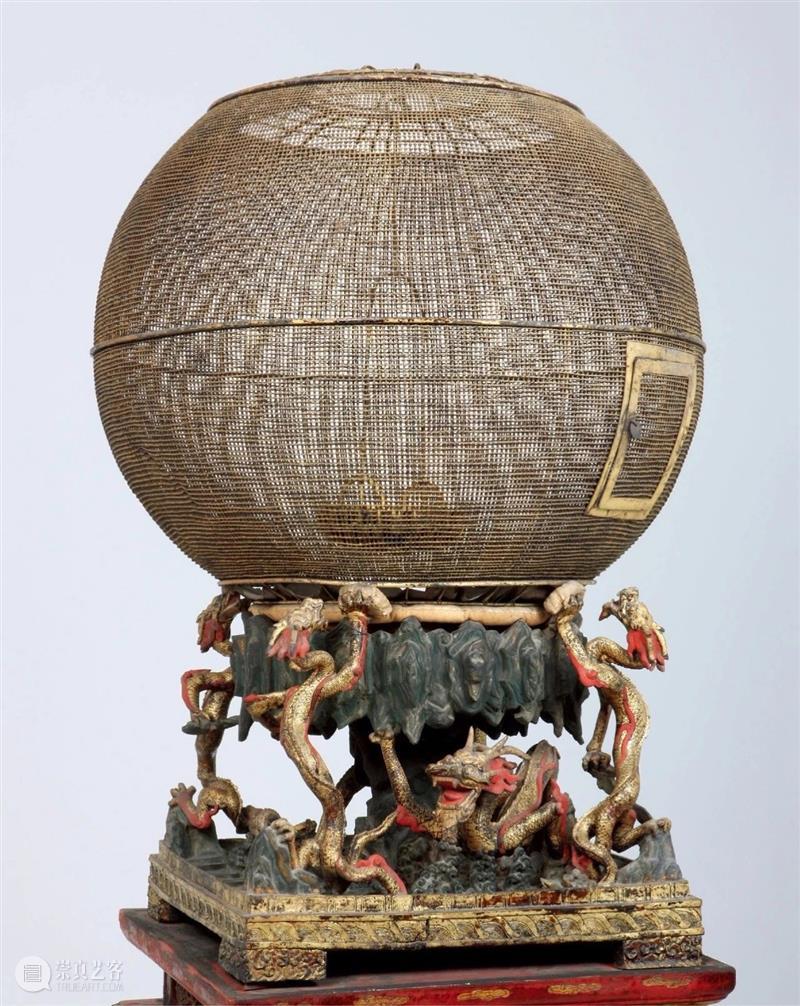

铜丝罩五龙捧圣海灯 清

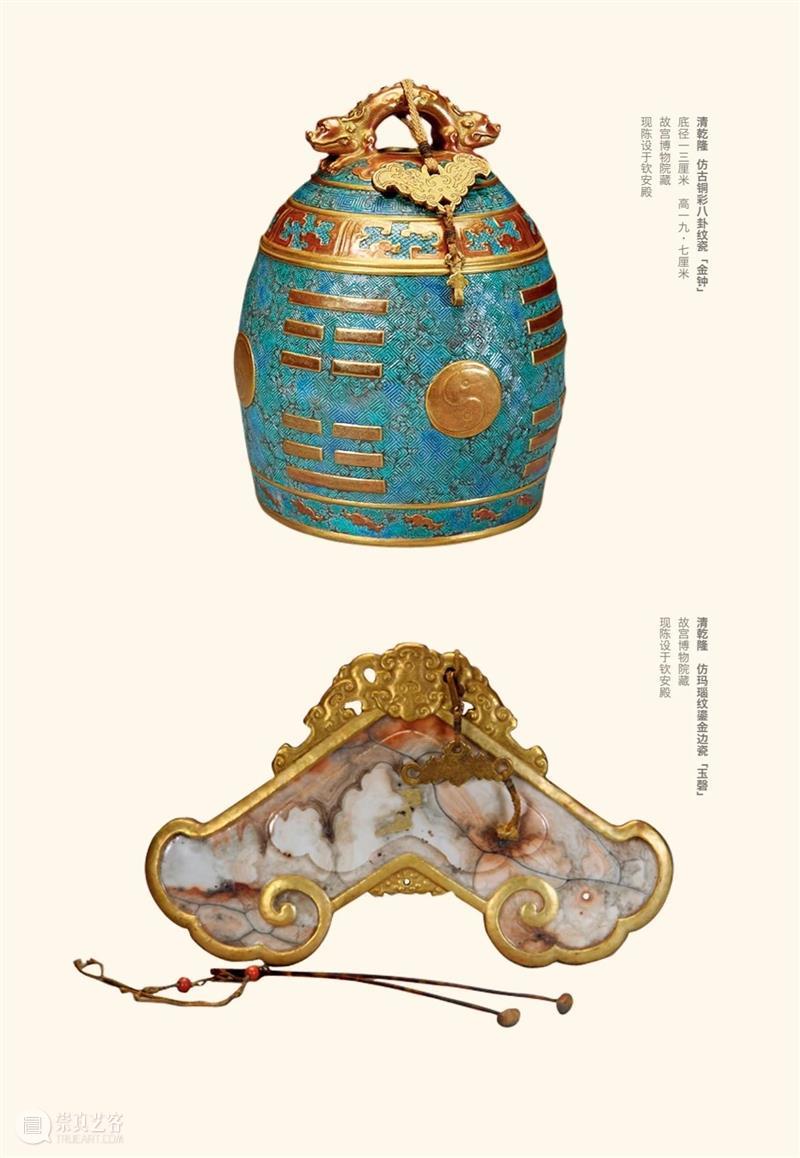

乾隆金钟玉磬 清

炉瓶盒三事 清

木质手炉 清

三弦 清

又称弦子。流行于蒙古、满、彝、白、拉祜、哈尼、基诺、傈僳、景颇、傣族地区。源于秦代。元代始有三弦之名。木质。音箱扁平,呈椭圆形。两面蒙皮。正面置桥形琴马。杆长无品。背圆面平。兼做指板。设三轸三弦。通体黑漆,饰花草纹。演奏时习惯按四度、五度关系定弦。音域有三个八度。演奏时坐姿,两腿自然分开。音箱置于右腿上。左手轻托琴杄,斜向左上方,右手拇指、食指执拨子或戴假指甲弹弦。常用板、粘、揉、扣等指法。奏三声、三声和音及滑音、泛音、颤音等。用于独奏、合奏歌舞伴奏等。现存坤宁宫。据《钦定满洲祭神祭天典礼》记载,在坤宁宫祭祀朝祭过程中,司俎太监需频繁“奏三弦、琵琶,鸣拍板”。

腰铃 清

铁质,共21枚,形状大小类似,均为上尖下阔的喇叭形,末端缝缀于长条皮带皮带两端有钩和眼,以便于系腰间。现存坤宁宫。据《钦定满洲祭神祭天典礼》记载∶在坤宁宫祭祀朝祭时,“司祝系闪缎裙,束腰铃,执手鼓,进于神位前。…诵请神歌祈请”,说明这种腰铃是在满洲萨满教祭祀活动中司祝所佩戴的一种法器,在整个祭祀过程中需要一直佩戴。据说萨满法师系上腰铃,请神时扭动腰肢盘旋舞步,铁铃相互撞击发岀有节奏的声音,与手鼓、拍板、三弦和琵琶等声相应和,意味着萨满灵魂升入天空。满族民间还相传天神阿布卡赫赫将腰铃围在战裙上,发出的响声让恶魔耶路里头晕害怕,最终被打入地下,所以腰铃还是镇邪之物。

紫檀嵌黄杨木雕九龙戏珠纹屏风

屏心嵌黄杨木雕九龙戏珠纹,龙五爪,暗喻九五至尊,毗卢帽、站牙等处各雕夔凤纹,又有龙凤交泰、阴阳和合之意。此屏风气势雄伟、制作精良,堪为清代盛世宫廷家具的代表。

紫檀嵌玉龙纹宝座

靠背及扶手以碧玉作地雕云纹,上嵌白玉雕龙纹及火焰纹,座面以“百纳镶”工艺拼接万字锦地纹,束腰处打洼嵌铜胎掐丝珐琅片,牙板等处嵌青玉、白玉团花蝙蝠纹等。此宝座的制作使用了多种工艺,样样精湛,反映了清代宫廷家具制作水平所达到的高度。宝座配脚踏。

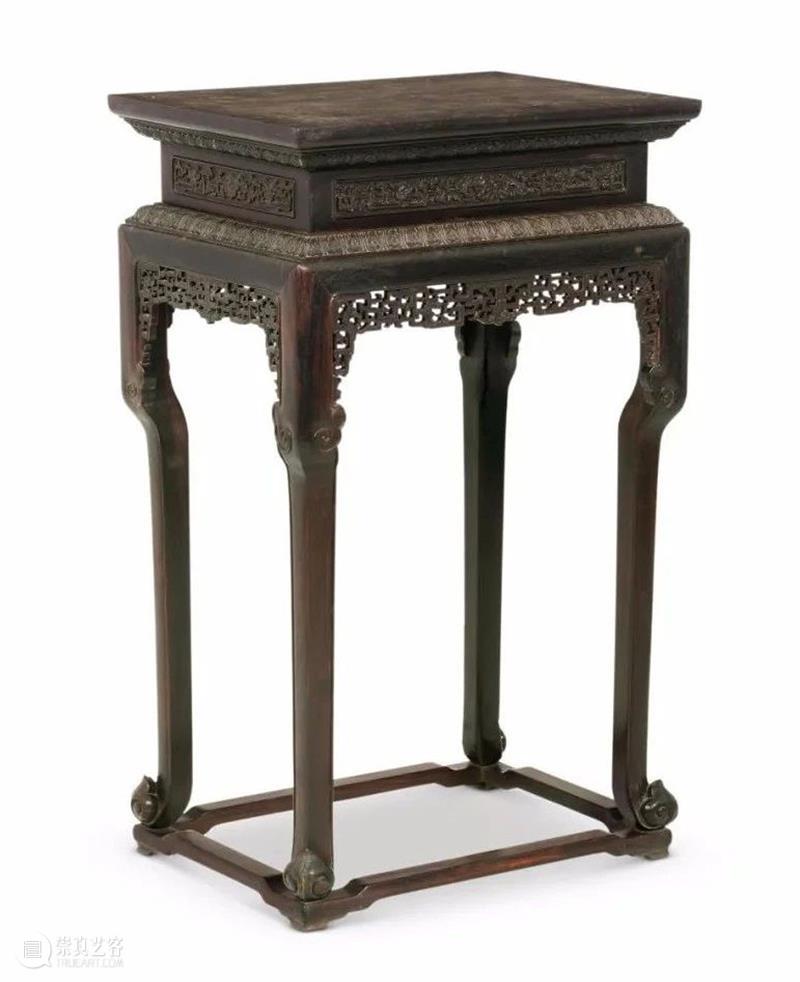

紫檀雕夔龙纹长方形几

几面攒框装板,面下高束腰饰长方形绦环板,内雕夔龙纹,束腰上下托腮雕仰覆莲瓣纹。透雕拐子纹花牙,拱肩展腿,外翻云纹足,下承托泥。

铜镀金珐琅太平有象

象以铜为胎,四足直立,头微转向,卷鼻,垂尾,背负兽首衔环耳宝瓶,长方委角须弥底座。通身镀金并錾刻螺旋纹饰,挂铜镀金錾花填珐琅鞦辔、绊胸。宝瓶、鞍鞯、底座皆采用掐丝珐琅工艺装饰,蝙蝠和团寿字寓意“福寿双全”,艳丽的珐琅釉在金色地的映衬下,愈发显得富丽奢华。大象性格温顺,安详端庄,又与“祥”字谐音,在中国传统文化中一直被视作吉祥象征。象背之上的瓶很大,古时,“大”字通“太”,“瓶”又与“平”谐音,故大瓶寓意“太平”太平有象陈设在宝座两旁,寓意“吉祥如意、天下太平”。

铜镀金珐琅甪端香薰

立像,呈向天吼状,头部为盖,腹部中空可放置点燃的香料。通体为铜镀金地,采用内填珐琅工艺装饰纹样,身体上布满蓝色珐琅釉团寿字纹,身下有一铜镀金盘蛇,带围栏须弥座。所谓内填珐琅,是指器物表面的花纹主要采用锤揲、模压或腐蚀的方式制作岀来,而后在凹下处填充珐琅釉烧制而成。这种工艺一般以器物通体镀金的装饰为主,珐琅装饰为辅,因此具有富丽堂皇的视觉效果。甪端是传说中的一种瑞兽,能日行一万八千里,通晓四方语言,明君圣主在位,则奉书而至。甪端的陈设历来是皇权的象征,均成对制作,对称摆放在宝座两旁。

碧玉透雕云龙纹亭式香筒

香筒为一对,由三部分组成。上部为铜镀金重檐六角攒尖亭式顶盖,盖上有玉顶;中间香筒为碧玉制,圆柱形,柱身镂空雕琢祥云蟠龙,龙绕圆柱似腾云驾雾般盘旋,刀工犀利流畅,疏密有致;下部为六边形须弥式铜制底座,底座上部有底墙,用于接香灰使之不洒落。香筒一般成对岀现,与甪端一同使用,置于座前左右两侧,肃穆大气。从《清宫陈设档》记载来看,这种香筒名为垂恩香筒,雍正朝始岀现,一般大殿内使用的垂恩香筒规格较高,多为重檐玉顶,且形制较大,而后宫居所使用的则更为小巧精致。使用时香筒内燃香料,香气由中间孔洞释岀,造成香烟萦绕的神秘气氛,座下群臣俯首叩拜,以彰显皇恩浩荡、垂及万民之意。

金鹤香熏

一对,鹤长颈昂首,双翅并拢为熏盖,可拆下,鹤体內中空,可注香料。焚香时,香气可通过鹤之长颈由喙冒出,设计极为巧妙,口吐香雾之时能给人以神秘之感。鹤双腿立于铅质底座之上,底座作为山石之形,鹤之双爪上有铜镀金插销,可插入铅座孔洞内使之整体稳定。山石形器座与鹤搭配更显物座合一之效果。此类香熏常置于宝座两侧,与甪端、香亭等搭配摆放,焚香之时,可增加皇帝的威严。鹤寓意吉祥长寿,可保佑皇帝延年益寿。

红木雕花炕几 清

为内翻卷书式,分三部分组合而成,几面与二侧腿板以内藏的闷榫结构格角相接,接角处打成软圆角,构成舒展圆柔的曲线过渡。腿板外侧浮雕云纹开光,内饰拐子龙纹,几面边沿亦浮雕拐子纹。此几用材厚重,造型却不失文秀轻灵。

红色漆“奏”字折匣 清

红色漆“奏”字折匣 清

清代官员以个人身份密奏的文书称奏折。接规定,奏折上不许钤印,直接装奏折匣呈递给皇帝,皇帝批阅后,再随奏折匣交还具奏人执行。为防止被人私拆泄密,奏折匣均上锁封缄。此奏折匣为本质,红色漆皮,正面有“奏”字,侧面有铜锁。

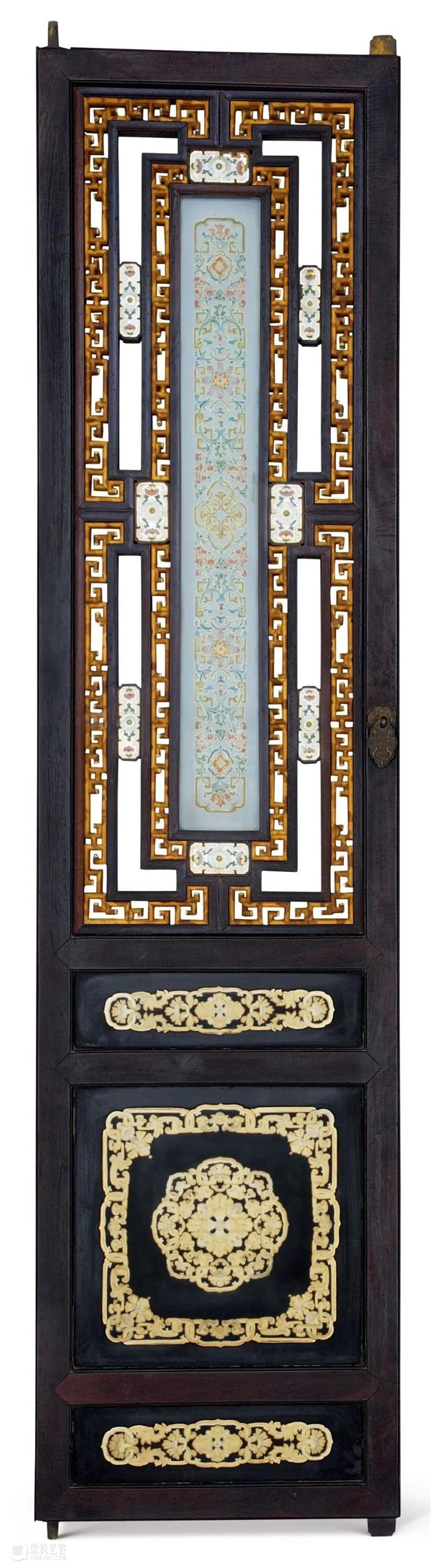

乐寿堂嵌珐琅书画屉槅扇 清乾隆

乐寿堂嵌珐琅书画屉槅扇 清乾隆

五抹槅扇,紫檀,槅心拼攒灯笼框,卡子花镶嵌蝙蝠夹寿字珐琅,槅心双屉夹蓝纱,槅眼双面贴落臣工书画,绘画作品是宫廷画师绘制的山水花鸟画作,书法作品则是大臣们书写的万寿祥瑞诗句,书、画相间,增添了艺术情趣。裙板、绦环板酸枝木,双面镶嵌珐琅夔龙框、铜鎏金云龙团纹。此扇槅扇原位于乐寿堂内,是乾隆帝为他归政后建造的宫殿,内檐装修制作于乾隆四十年(1775年)左右。槅扇采用包镶工艺和镶嵌工艺,包镶工艺,即槅扇框架内芯用楠木或杂木制作,外表贴上一层薄薄的紫檀面,严丝合缝、浑然一体;镶嵌工艺,即在木装修上镶嵌瓷片、琺琅、玻璃、铜器、宝石、螺钿等材料,色彩绚丽、富丽堂皇。体现了乾隆中晚期内檐装修工艺的典型特点。槅扇,也称碧纱橱,是用于室内空间分隔的装修构件。视空间大小安装六扇、八扇,以至十扇十二扇等多寡不等,槅扇上方横枝,三堂、五堂、七堂不等。槅扇上下安鹅项碰铁固定,开合转动自如,可随意拆装。一般中间两扇作为通道,外安帘架。

延趣楼紫檀回纹嵌瓷片夹纱槛窗 清乾隆

此套夹纱槛窗原先位于延趣楼一层北次间北鏠,四扇骈置,槅心紫檀雕回纹,嵌粉彩西番莲纹瓷片,双屉夹湖绿色团龙杂宝芝麻纱。福心以粉彩瓷片嵌成“攒盘”式图样,四周点缀以长方形斗彩嵌片。绦环板镶嵌青花矾红彩瓷片。整槽槛窗色彩清新淡雅,细节处又不失精美考究。

三友轩紫檀嵌玉槛窗 清乾隆

此4扇槛窗原先位于宁寿宫花园三友轩明间西缝。槛窗所用木材均为紫檀木,在内檐装修中属于相当昂贵的用材。槅心双屉夹纱,屉心饰以臣工书画。绦环板饰以紫檀雕万字锦纹。槅心四合如意纹饰圈边,镶嵌有新疆和田出产的菱形浅浮雕如意纹白玉。

萃赏楼紫檀拼竹夹玻璃画槅扇 清乾隆

橇扇四幅骈置,中间两扇对开为门。对开槅扇前置帘架一槽,上口圈边为紫檀雕回纹装饰线。隔心双屉,紫檀回纹拼竹灯笼框嵌彩色西番莲螺钿。隔心夹双层描金彩绘西番莲纹样玻璃画。绦环板、裙板为黑漆描金西番莲裝饰纹样,色彩绚丽夺目。

普天同庆班牙笏 清光绪

板由象牙制成,朱书“普天同庆班五字。随形底座为木质,上髹朱漆,站牙和柱头髹黑漆。清光绪九年(1883年)慈禧太后以其寝宫长春宫太监为主成立“普天同庆班”,又称“本家班”,以承应演出,满足观剧需求。普天同庆班为皮黄科班,由升平署指派教习,分配演出戏码,但它又不在升平署编制之内,学徒钱粮列入慈禧太后宫中额数,归慈禧太后直接管辖,宣统三年(1911年)解散,共持续28年。笏板本为古代天臣上朝所拿之手板,上可记事。旧时戏班用来写戏目供人点戏用的的手板也成为了笏,此牙笏文物系统中记为“仪仗模型”,可能与此有关。

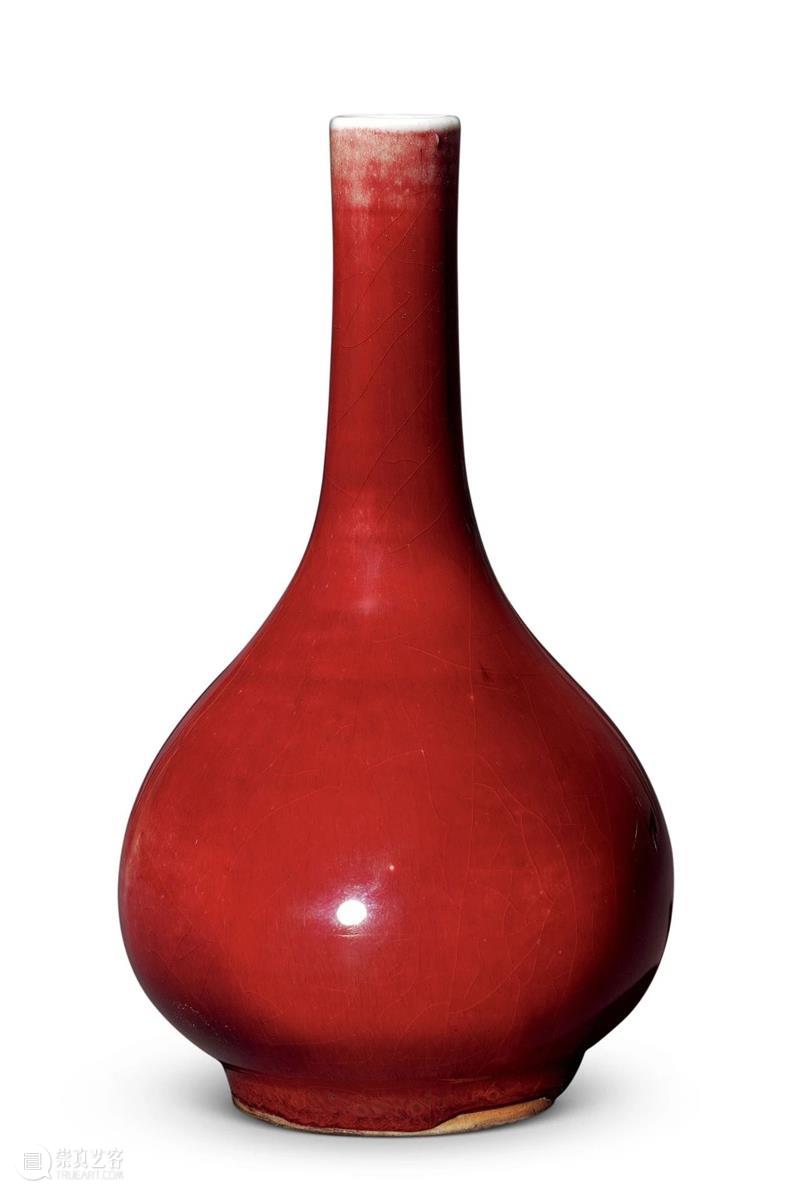

郎窑红釉胆式瓶 清康熙

瓶直口、细长颈、垂腹、圈足。內壁施白釉,外壁施红色釉,釉色暗沉,玻璃质感强,釉面伴有细碎开片,近口沿处脱色。足端无釉,露胎,胎呈白色。外底无款识。此瓶所用红色釉,即所谓郎窑红,是康煕朝郎廷极督理景德镇窑务时在模仿明宣德宝石红釉基础上所创烧的一种高温铜红釉。它是以氧化铜为着色剂,在1300度以上的高温还原气氛中烧成。烧造过程对烧成气氛、温度等技术要求很高,烧制一件成功的产品非常困难。此件郎窑红胆瓶,造型规整,釉面鲜红明亮,是郎窑红釉器物中品质较高的作品。此尊属清宫旧藏,清末存于太极殿正殿,应是清代宫廷内殿宇中的礼器或陈设器。

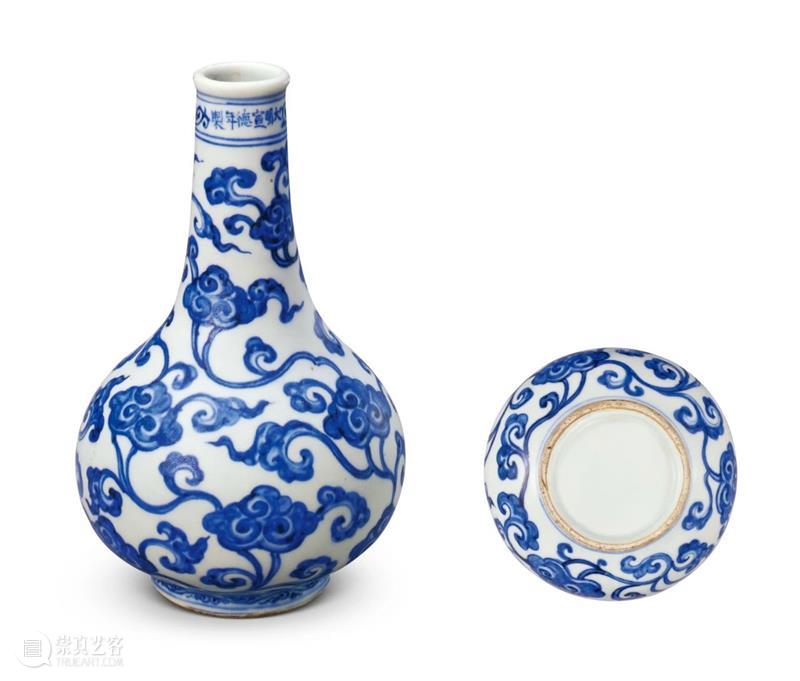

宣德款青花缠枝灵芝纹瓶 明宣德

瓶圆唇、直口、长颈、溜肩、扁圆腹、圈足。内、外施透明釉,圈足端无釉,为垫烧部位。外壁以青花为饰。近口处绘两组双弦纹,中间自右向左署“大明宣德年制”六字楷书横款。器身通体绘缠枝灵芝纹,青花发色鲜艳,纹饰生动。圈足外墙绘卷草纹。据《故宫物品点查报告》,清末点收清宫文物时,此器存放于太极殿,原文记录名称为“宣德款白地青花小花瓶”。

孔雀绿釉菊瓣式尊 清雍正

尊撇口、短粗颈、圆腹、短胫近足处外撇、圈足。除圈足外,周身作菊瓣式。通体施孔雀绿釉,呈青蓝色,玻璃质感较强。器身凹陷处积釉,釉色略深,薄釉处显岀白色胎体。外底无款识,足端无釉。孔雀绿釉属于低温釉,因恰似孔雀羽毛上的青绿色而得名,其用于陶瓷器上的历史悠久。古代中国窑厂烧造此色器物的技艺在明永乐朝发展成熟,从清康熙、雍正朝开始,御窑厂此釉色器物的产量和质量皆高于前代,釉面玻璃质感强,并伴有细碎开片。清代御窑厂大量烧造此类菊瓣式的琢器或圆器,亦以雍正朝为开端。此尊属清宫旧藏,清末荐于太极殿正殿,应是清代宫廷内殿宇中的礼器或陈设器。

貂皮金凤嵌珠宝皇后冬朝冠 清

朝冠圆形捲檐式,帽沿为棕色薰貂皮,顶缀红绒。冠中心以金累丝凤叠压三层顶子,顶尖镶大东珠一,每层贯东珠各一。金累丝凤上凤顶及羽翅均镶珍珠。朱纬周围缀金累丝凤七,其上均饰猫睛石一,凤顶及身体羽翅皆饰珠。帽背缀回首金累丝凤一,凤身饰猫睛石一及珠数个,并垂挂“六行二就”,六行指六串垂珠,二就指被中间饰青金石的结分为两段,下坠珊瑚坠角。清代皇太后、皇后冬季所戴的朝冠和服用场合与皇帝的冬朝冠基本等齐,但装饰所用的珠宝更多,形式上有男女的差别。

金嵌珠宝金瓯永固杯 清嘉庆二年(1797)

杯金质,直口,两侧各有一夔龙耳,龙首顶嵌缚珍珠。三足,以卷鼻象首为形,象首嵌珍珠及红色宝石。杯身錾刻缠枝宝相花,花内嵌东珠、红色宝石及蓝宝石等各色彩宝。口沿饰以带状回纹,一面錾刻篆书“金瓯永固”,另一面錾刻乾隆年制'。通体以点翠为地,惜多已脱缺。造型优美并富丽堂皇。每年元旦子时,乾隆帝都会在养心殿东暖阁举行开笔仪式,以金瓯永固杯饮用能消灾延寿的屠苏酒,点燃“玉烛长调”烛台上的蜡烛,再用“万年青笔”写下新年祝福吉语,同时翻阅是年的历书,祈愿政权稳固、风调雨顺、国泰民安。

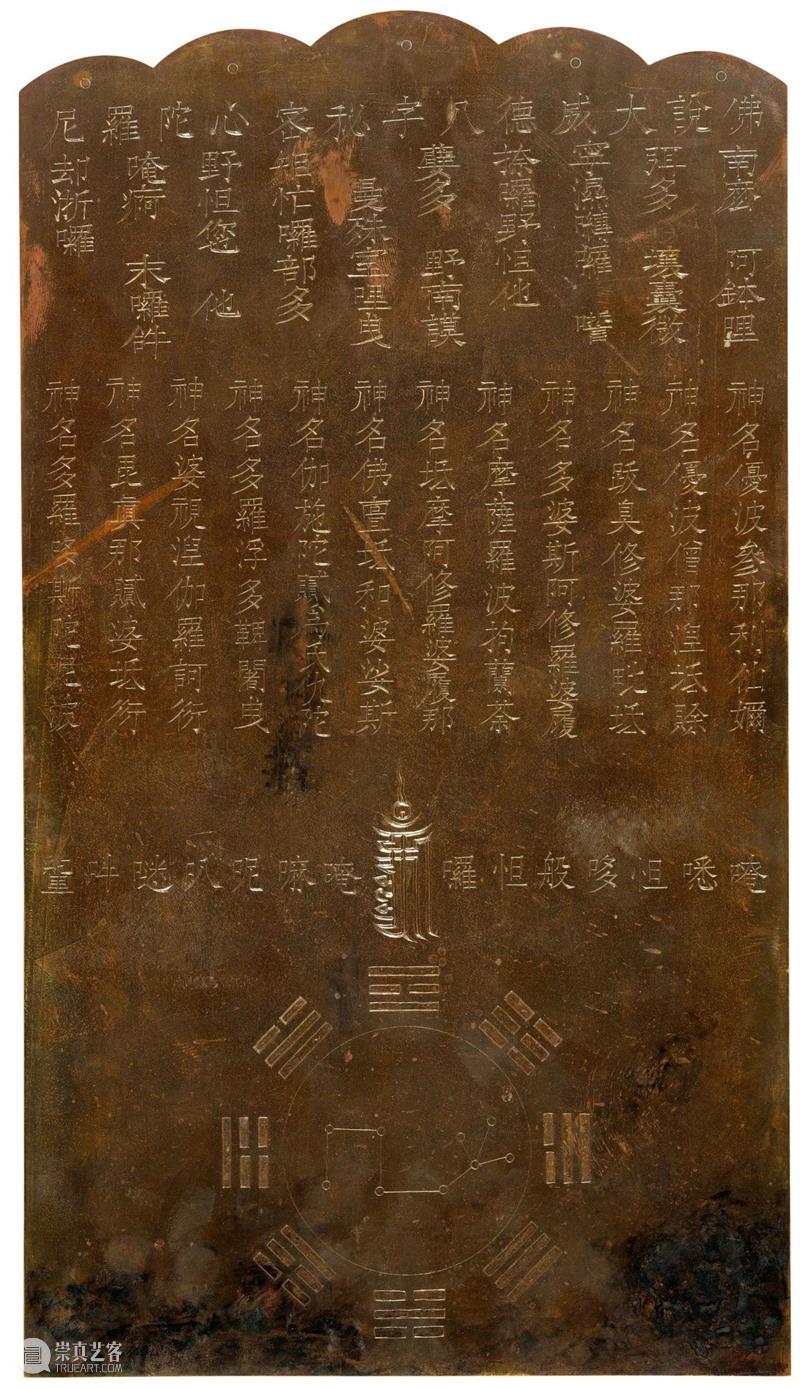

养心殿铜符板及五栱 清

该符板铜质,上刻镇宅灵符,为守护宫室的古建镇物,供奉于养心殿明间梁架内藻井正上方,坐北朝南,铜五供一套陈设于前。符板上的内容是佛、道两教的镇宅厌胜经咒、符咒的拼合,是雍正朝同时推崇道、佛教的典型体现。紫禁城内所现符板较少,仅见于等级较高或功能重要的建筑,且材质不-。太和殿梁架内发现的5件符板分置于东、西、南、北、中,皆为木质。此件养心殿符板,于清代《造办处各作成做活计清档》有记载∶雍正九年八月十二日吉时,将旧做下黄铜符板分安在养心殿。

白玉碗成对 请

侈口,圈足,体型较一般碗小。白玉质,玉质上佳,莹润薄透,璧薄而均匀,虽无纹饰,也体现了较高的工艺水平。碗下承紫檀莲花座,座较高且镂空雕刻缠枝花纹等,工艺精湛,为造办处工匠精心配制。在配座的衬托下,碗也由实用器转为精美的陈设器。据《故宫物品点查报告》民国点收清宫文物时此器存放于太极殿。

青玉丹凤朝阳太极摆件 清

摆件青玉质,以双卧凤为底,上雕饰祥云托日,寓意丹凤朝阳。太阳中间做太极图,可转动而不能脱出,太阳上面雕螭龙一。丹凤朝阳出自《诗经大雅卷阿》:“凤凰鸣矣,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳。“比喻贤才逢明时。据《故宫物品点查报告》民国点收清宫文物时,此器存放于太极殿。

白玉三星图插屏 清

插屏白玉质,略发青。圆形,正面浮雕三星图,寿星拄杖捧桃,福星手持灵芝,禄星手拿书卷。三星站于山石、松柏之间,山中藤萝垂挂,瀑布飞流,祥云缭绕。远处两只山羊口衔灵芝,神态悠闲,天空中一只仙鹤飞翔,和地上另一只仙鹤遥相呼应。一派和谐祥瑞之象。插屏反面仅于四周雕刻勾连回纹带,中心光素。屏底边侧隶书乾隆年制款。碧玉架,高浮雕、镂雕花叶纹,底部阴刻隶书“乙”字。福禄寿三星是中国人喜闻乐见的三个神仙人物。寿星的起源很早,又称为南极老人,古人认为南极星可以预兆国家寿命的长短,也可以给人增寿,所以南极仙翁成为了长寿的象征,其前额突出,鹤发童颜,老而不衰,慈祥可爱,早至东汉时期,民间就有了祭祀寿星的活动。福星则是根据人们的善行来施福,常常手持灵芝。古人认为岁星(木星)照临,能够降福于民,所以就有了福星。禄星则掌握着人间的荣华富贵,因禄有升官发财的意思,所以禄星有时会手持书卷,借科举考试以谋得官职。乾隆帝特别喜欢福禄寿三星的题材图案,曾写过《福禄寿三星赞》,从《诗经》《易经》《书经》中选取关于福、禄、寿的句子组成,命人抄录,或书写为法书,或命人将之刻于多类器物上,如册页、如意、插屏等,玉、竹、木、纸,材质多样,不过以玉质为多。同时,关于福禄寿三星图案的器物也相当多,表达了人们对福、禄、寿的向往。据《故宫物品点查报告》民国点收清宫文物时,此器存放于太极殿。

黑漆描金套盒文具 清

长方形,天地盖式,底有座。通体饰黑漆描金花草纹(日本称作莳绘)。盖面饰描金梅花纹及方格纹,并以浅淡彩漆晕染云纹,四面饰描金花卉纹,面侧有镂空海棠式花窗,里及底面均为洒金地。内盒,长方形,子母口,平底。内盒均通体饰黑漆描金花草纹,里为洒金地,底为泥金地。此类套盒多用以盛放墨、印章或文玩。清代皇帝素慕文人风雅,因此它也成了帝王书房案头的清赏雅玩。

长春宫款粉彩蝠纹笔筒 清

笔筒呈圆筒形,直口、直腹、宽浅圈足。外壁以绿色、墨色等粉彩绘青花海水与山石,山石之上绘有灵芝,近口沿处绘有五只蝙蝠,有“寿山福海”之长寿寓意。外底心红彩方框內署“长春宫制四字楷书款。

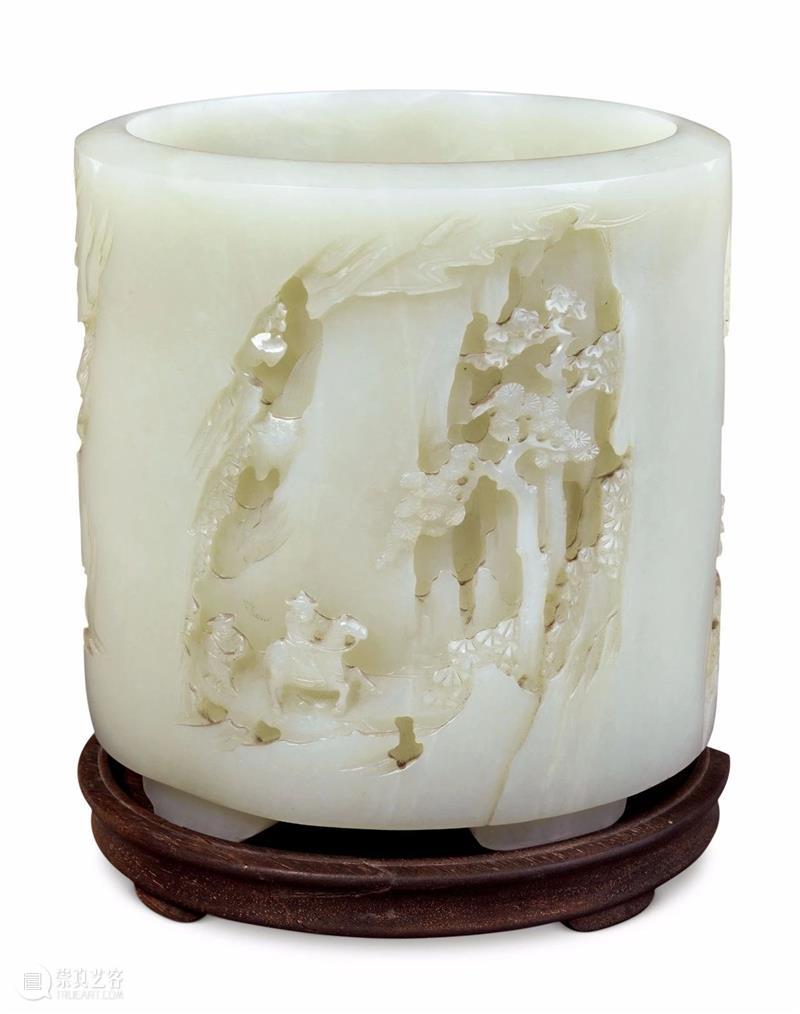

青玉行旅图笔筒 清

青玉行旅图笔筒 清

青玉质,圆柱形笔筒腹部以镂雕作三段秋山行旅图,其雕有老者、苍松山石等景物,峰峦叠嶂,林木入秋,行旅者行进其间,给人以置身于景,和谐宁静之感。腹下有五垂云足,里光素。并配硬木木座。此类笔筒,置于书房有兼具观赏之用。宫廷中藏有较多以秋山行旅图为题材的作品,乾隆、嘉庆两朝皇帝曾作多首秋山行旅图的御制诗。

青玉四峰形笔架 清

青玉四峰形笔架 清

以整块玉料琢四个圆椎形山峰,相连而成笔架,山凹处架笔。附木座。此器造型简洁,少施工艺,玉工以极简阴刻线条勾勒出层峦叠嶂。置于几案,与青卷黄灯相伴,赏心悦目,意趣盎然。

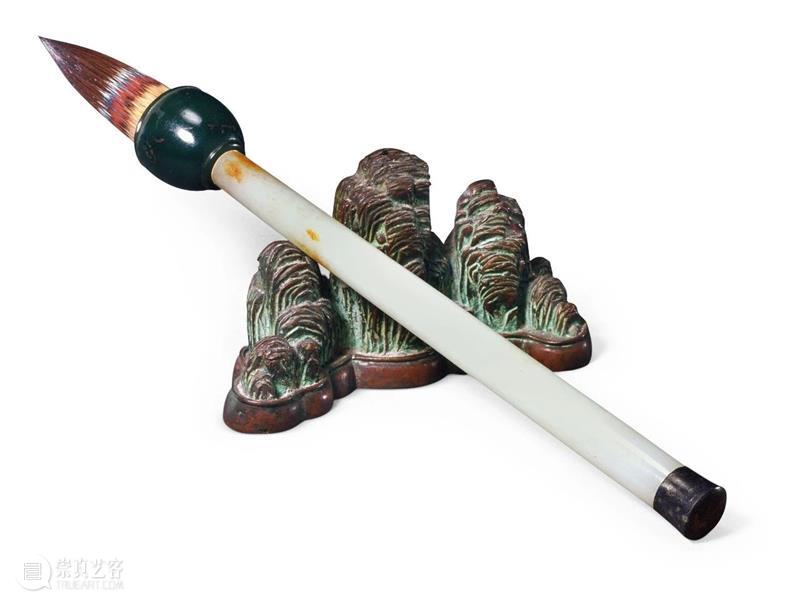

青玉管碧玉斗兼毫笔 清

通体光素,管端有明显的黄色沁斑痕。管顶镶青金石,不仅美观,而且也起到加固的作用。碧玉提斗,纳以兼毫,并敷彩毫装饰,黄、红、蓝、白相间,自然美观。此笔玉质莹润,纳毫精美,并将实用与鉴赏融为一体,为清代御用笔特点。

青玉松竹梅纹管笔 清

笔帽及笔管青玉质,管上浮环雕松竹梅纹,两端分别阴刻回纹为衬。微磕。笔管前端较细,中空,纳束褐色笔毫。古代文人素以兔毫为制笔上等原料。兔毫弹性较大,利于书写。相对而言,羊毫笔头更适合绘画。容易蓄墨且弹性较小。此笔当为清代宫廷造办处制作,集玉雕于制笔工艺一体,制作较为精美,是比较典型的清代玉管毛笔。

万国来朝紫毫笔 清

通体光素。笔端题铭“万国来朝”四字,即寓意礼仪之邦,万国朝贺之意。笔纳紫毫,短锋齐健。此笔选毫精细,毫颖黝黑润泽,并缚以彩毫,极为美观,具有画龙点睛之妙,为乾隆时期御用笔佳品。

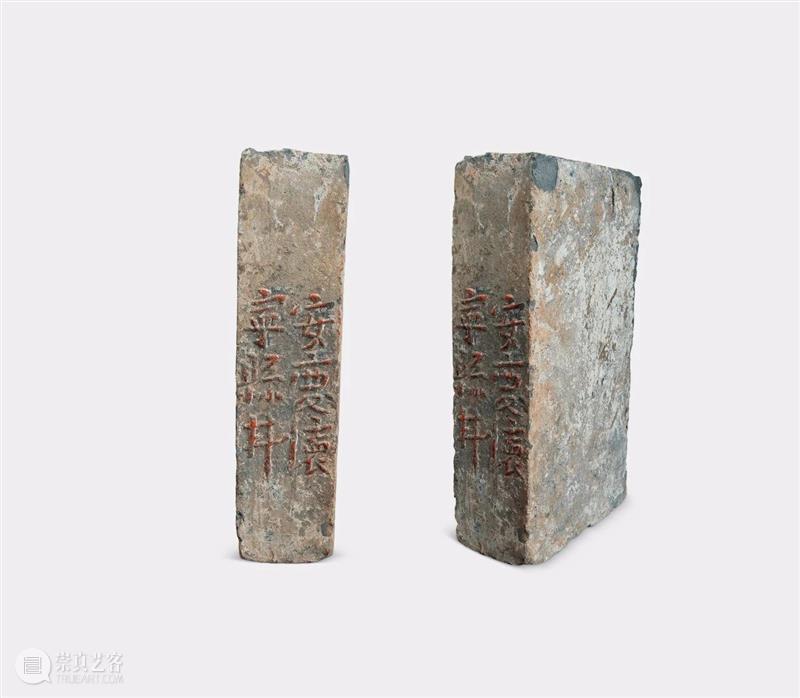

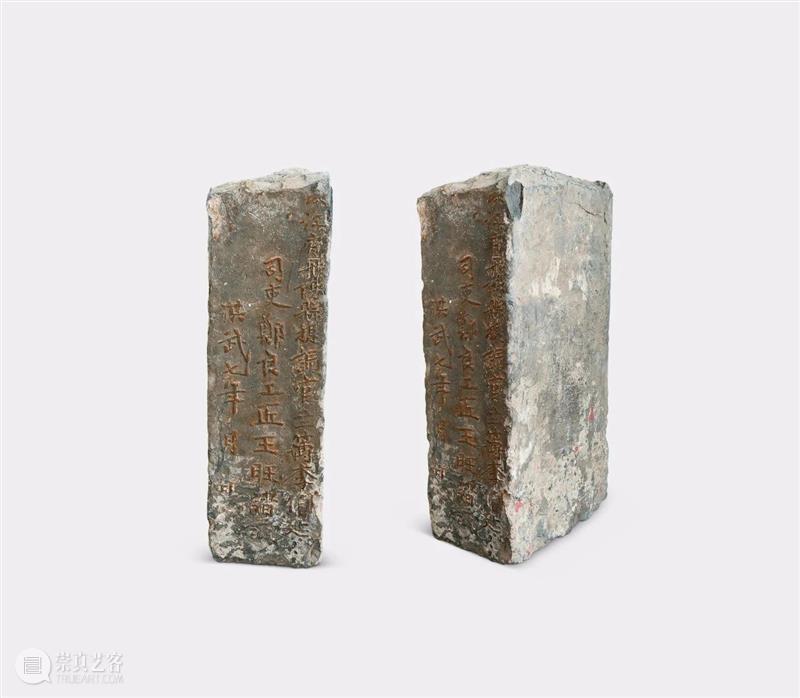

城砖 明洪武(1368-1398)

明中都城遗址出土(凤阳县博物馆)

明初修建中都城时,为了讲究质量,使各烧砖单位负起责任,便于检查和統计,将地名、军队卫所、烧砖官员、人匠、军匠、纪年等信息印在砖上。明中都所出土的铭文城砖为明代砖确定了新标准,其铭文用途也在南京、北京自殿的建设过程中被继承与沿用。

根据砖上文字内容,可分为以下几类:1、地方烧造砖,有南京(江苏、安徽)、江西省、湖广省的22个府、68个县及不知名的都、府砖和均工夫砖;2、军队负责烧造的砖,有驻本地的留守卫、凤阳卫、怀远卫、长淮卫的砖以及少量的墨书由应天府、扬州卫等运到的砖,有百户、总旗、小旗、军人砖共百余种,另外有军人名的金、木、水、火土五行砖近百种;3、字号砖,如温良恭俭让、仁义礼智信、春夏秋冬、一到等百余种;4、标明系罪犯烧造的少量刑狱砖。

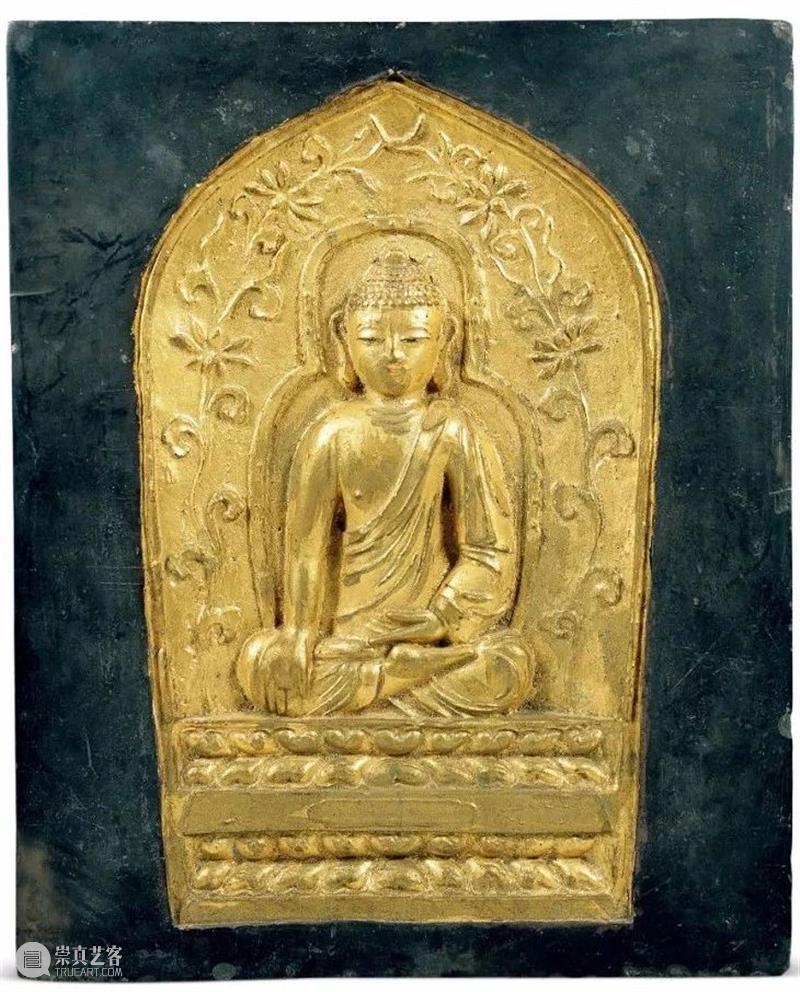

释迦牟尼描金砖 明永乐(1403-1424)

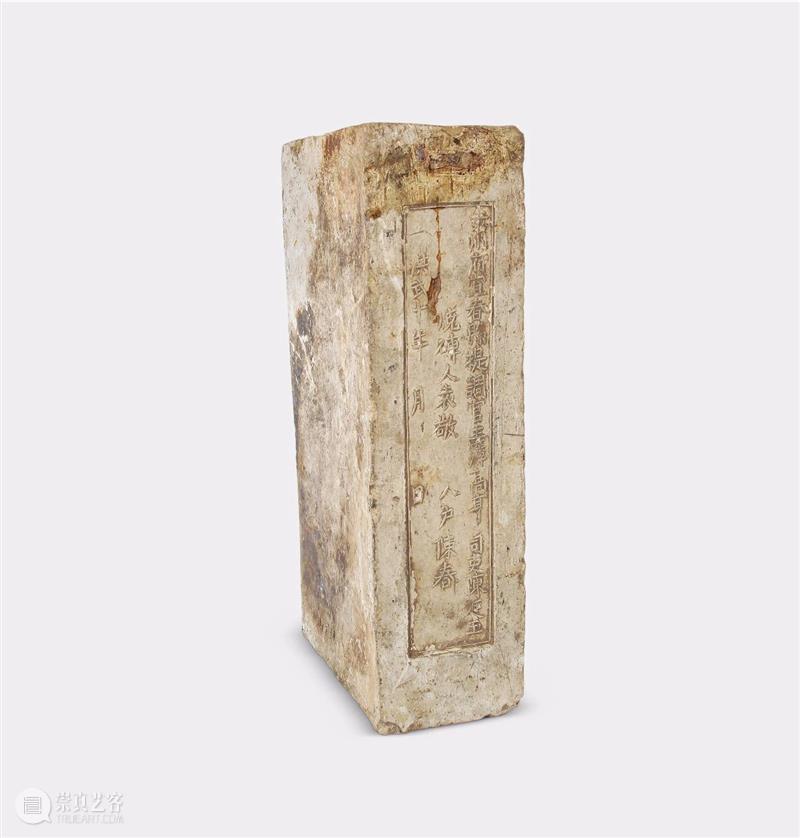

嘉靖铭文砖 明嘉靖(1522-1566)

白陶南京城砖 明洪武十年(1377)

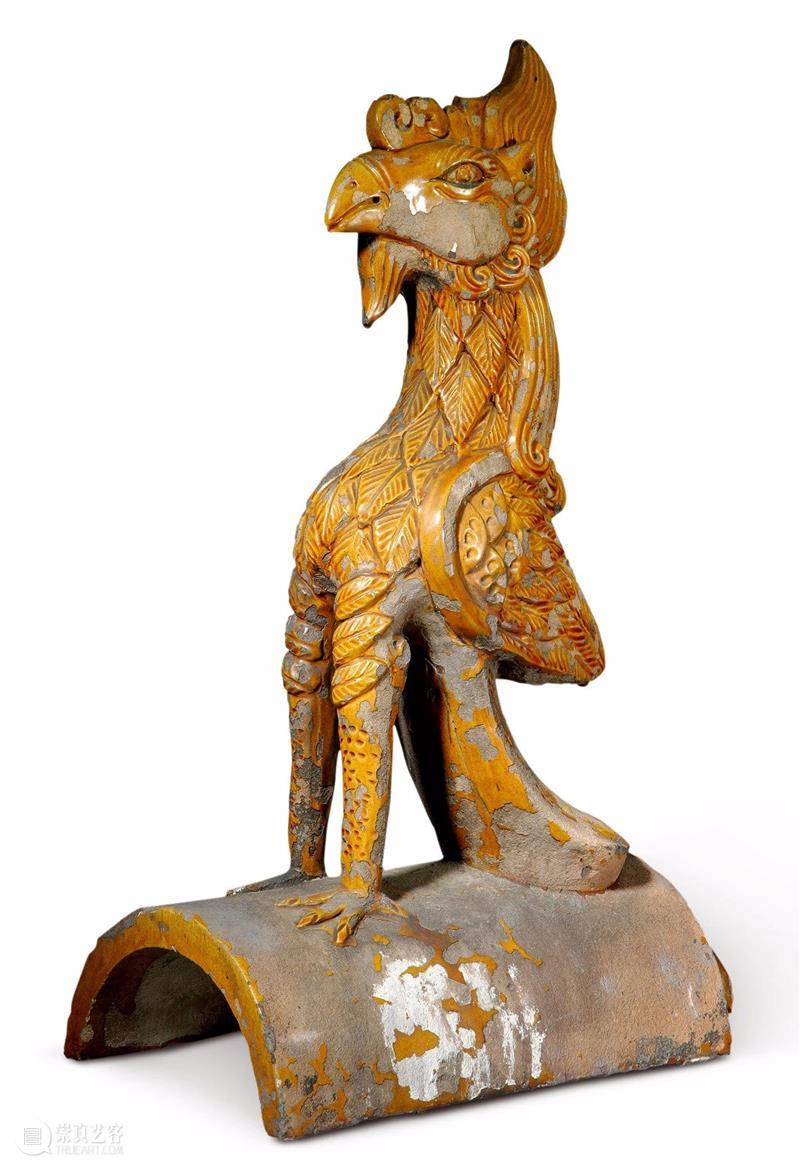

明中都城遗址出土琉璃仙人 明洪武(1368-1398)

琉璃仙人 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-龙 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-凤 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-狮子 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-天马 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-海马 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-狻猊 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-押鱼 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-獬豸 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-斗牛 清康熙(1662-1722)

琉璃走兽-行什 清康熙(1662-1722)

灭火铜枪筒 清

此灭火铜枪筒身由四节水管组成,储水量较多,筒身内有可抽拉铜管,前面出水圆头上有排列有序的小孔,灭火时,水可从不同方向喷洒。由于此水枪体型较大,使用时需两人配合。在水枪的正面有“顺安泰巧制灭火水龙,本号始创,向造铜水龙喉发售,今新出精工巧制灭火铜枪,一人持以射水,喷薄涌出,出水高数丈,灵便异常,倘遇同禄之警,即能湮灭,大效便工相宜。铺在粤东省仁济街开张”的款识和广告。

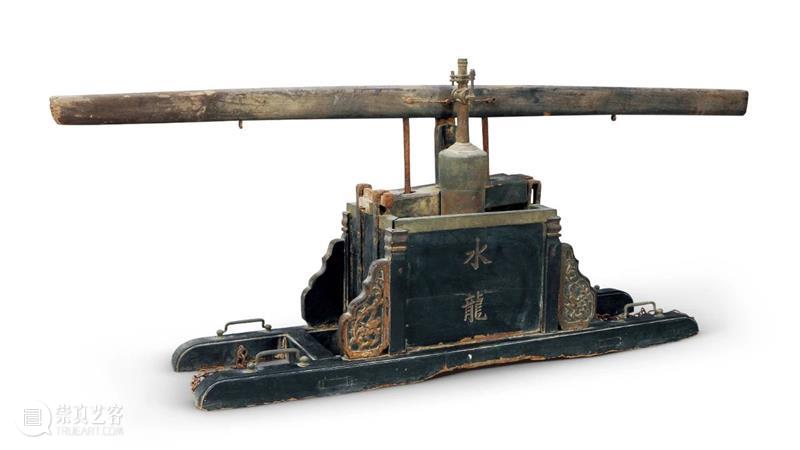

铜水激筒 清

激筒是清代宫廷用于灭火的器材。由于紫禁城內建筑多为木质结构,防火尤为重要,因此宫廷置备大量灭火器材。此激筒为木壳铜质,由木壳、按压柄和压力筒三部分组成。使用时,将水带与激筒连接,通过按压上端的木柄产生压力,从而将水喷射到较高较远处。在激筒正面有“水龙”标识,激筒下方有四个铜把手和铁链,可以移动激筒相较于传统的水枪,这种激筒的喷水量更大,灭火效果更好。

水龙带 20世纪初

水龙带是能承受一定液体压力的管状带织物,连接水源和喷水装置,可以输送水,是灭火器材的一种。晚清及小朝廷时期,购置了诸如大型激筒等当时西方先进的灭火器材,水龙带是这些设备的辅助器材。此水龙带上接有铜接口。在大的接口两侧还有小接口各,可以分别连接小的水管。

以上资料整理自网络

| 广而告知 |

▼

唐朝是中国历史上最重要的朝代之一

也是公认的中国最强盛的时代之一

也是我们最向往的时代

这一次

大唐之美

由齐东方等一线学者名师领衔

特邀服饰、书法、瓷器等方面术业专攻的杰出代表

从多方面给您展示唐代之美

为我们带来精彩的唐代艺术史

宋代是中国文化艺术登峰造极的时代

这一次

宋之美

从瓷器、建筑、绘画、书法、花笺、

服饰、石刻、宋陵、赏石、苏东坡艺术

全面反映宋代的艺术成就

可谓国内首次

欢迎扫码了解

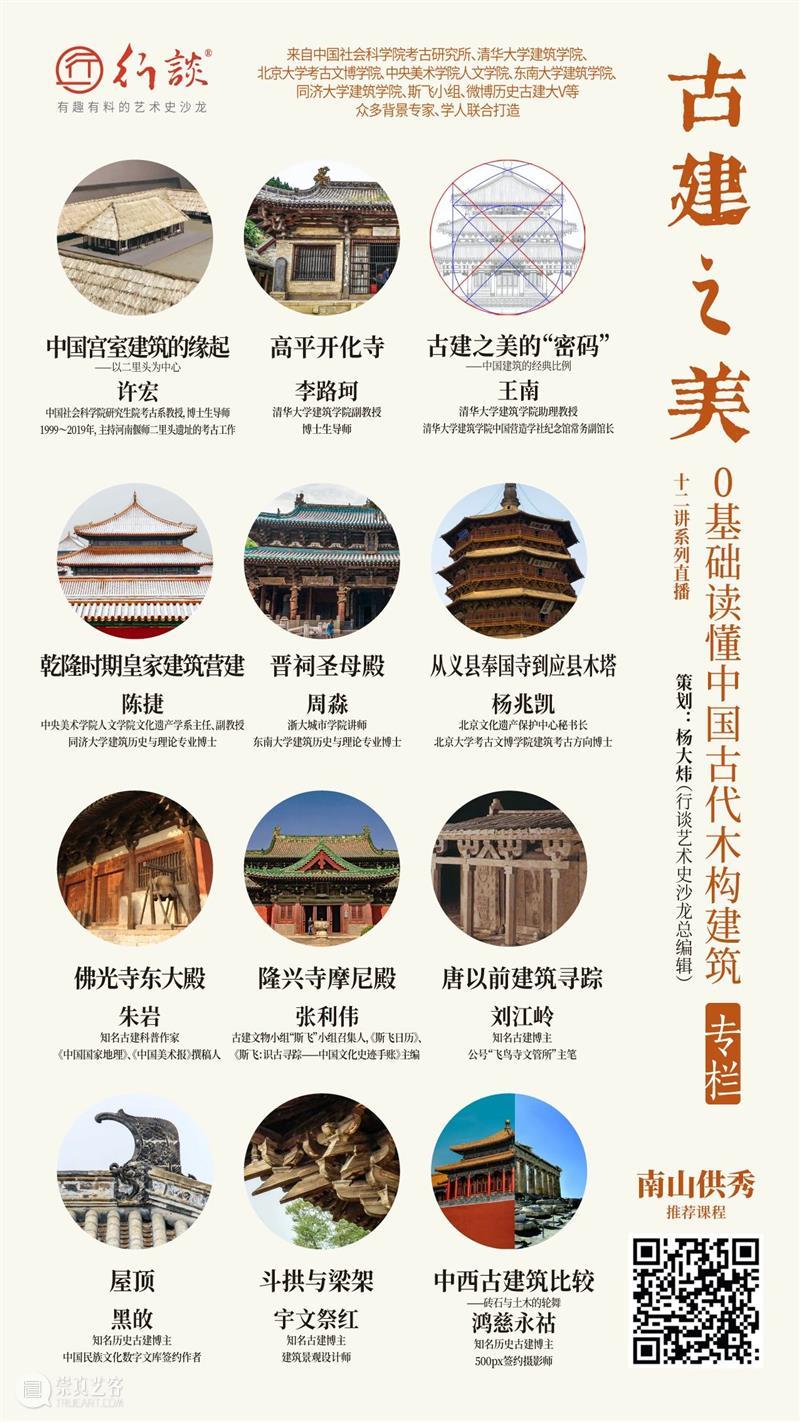

古建之美

特邀国内顶级院校专家学者和活跃的民间古建筑大咖

共同打造“0基础读懂中国古代建筑”的系列专题课程

以飨热爱古代建筑的朋友

自古以来

西藏特殊的地理位置阻绝了外来势力的侵扰

也保留了独特的地域文化

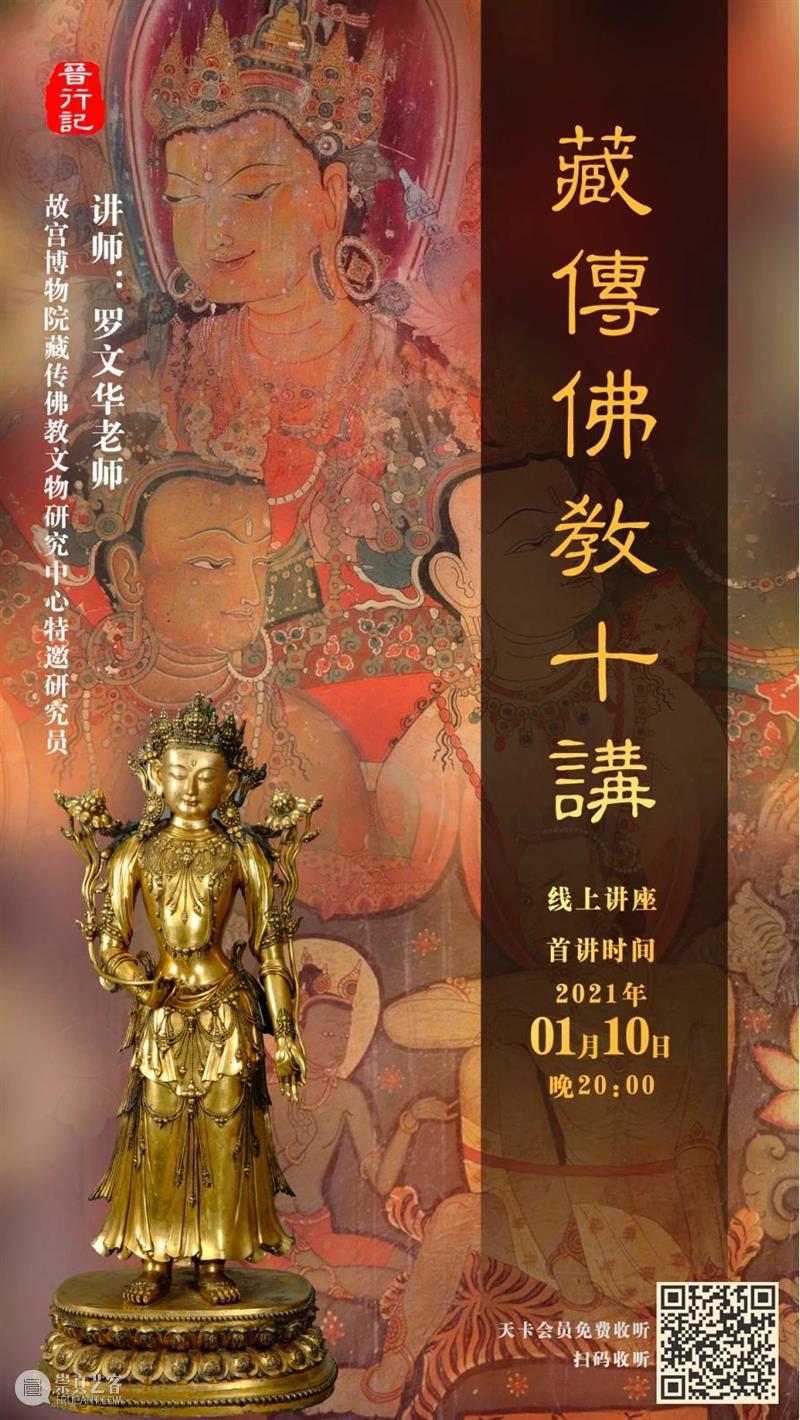

藏传佛教十讲

特邀故宫博物院藏传佛教文物研究中心特邀研究员

罗文华老师

为大家一一道来

《梵物志》

属于漫谈性质的经验分享

是太阳很大(阳新)多年来对造像研究的总结整理

书中有理性的分析

也有很感性的描绘

关于造像的审美认知、断代、真伪鉴别等等

—————————— END ——————————

转发分享是对本平台的最大支持与鼓励!

感谢关注

【 南山供秀 】

关注你所关注的,分享你所需要的

▼ 点击「阅读原文」查看更多

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享