今年过年是就地过年,多年前春晚提倡大家《常回家看看》,今年情况特殊就成了就地过年,过年越过越没有味道,只是公众号的推送提醒着我过年的脚步,要么年度总结,要么年度盘点,要么恭贺新春,总之除了手机里的信息像是过年,现实没有了过年的样子,此外快递停掉了,网络购物的发货时间后移了,这些也告诉我春节快到了,真的要过年了,除此之外现实中没什么过年的迹象。

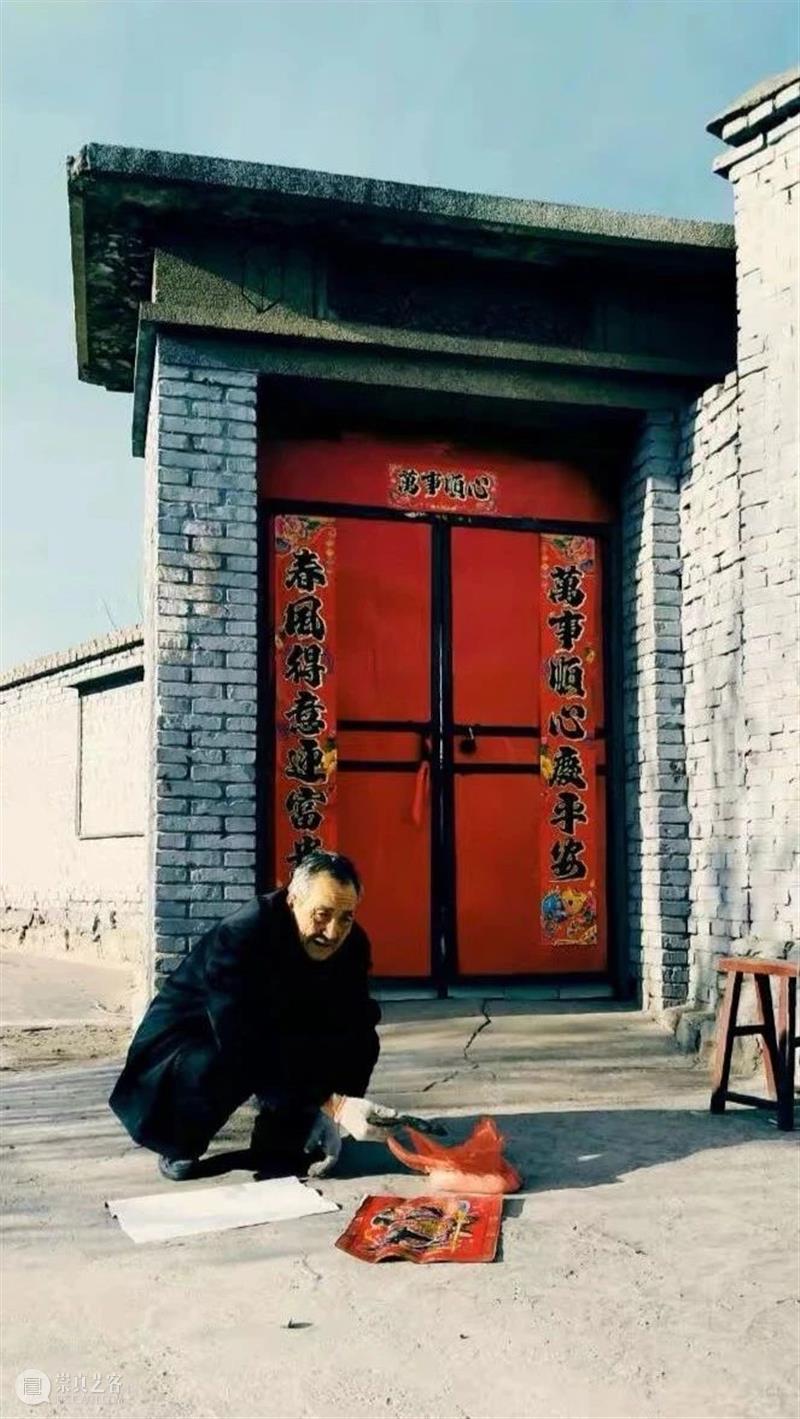

猛然发现就剩两天过年了,冰箱还空着,也不知道年夜饭怎么做——好像确实不知道该吃什么,就地过年的问题就在于自己真的作为单独的家庭单位过年时不知道怎么准备了,于是想起以前过年,父母忙碌,我们跟着忙碌,被动的忙碌中咀嚼着本来就不多的年味,亲情是年味必不可少的成分,这种忙碌让我感觉就像是过年本身,他们做饭我在一边看着,和父亲一起搭社火,一起准备贴春联,一起放一串鞭炮,这些都是过年的味道,所谓年味就是油烟味和爆竹的硫磺味混在一起的味道,还有新衣服的化学味,这些年味就是记忆中的年味,此外还有声音,央视主持人的声音,《一年又一年》节目拉开了过年的序幕直到晚上看春晚,晚会的声音和爆竹的声音,嗑瓜子的声音,糖纸的声音,锅碗瓢盆的声音,这些是年味的声音组成,除此之外就是躺着,斜躺着,坐着,没有手机的年代,手解放出来用在吃上面,嗑瓜子嗑到嘴疼,有了手机的年代玩手机玩到手疼眼疼脖子疼,有时候窝在家里不知不觉一天过去了,分明刚刚还是晌午阳光不知不觉就是点社火的时间了。现在社火和爆竹因为污染全不让弄了,索性只能坐着了。

高中以后听父母的絮叨中高中毕业考大学,考完大学考研究生,考完研究生工作,工作一段时间结婚,等等,每年都要经历母亲的絮叨,在母亲的絮叨中长大,过了青春期,直到自己不在少年,不再好意思谈青春。猛回头三十多岁了,母亲依然会絮叨,有时候着实心烦,母亲总会说我在他们看来永远是孩子,既然是孩子,那就是父母心头永远放心不下的那个人,即便是我这样了——有时候我自己以为自己还挺明白生活的,一回家就变成了一个笨蛋。

吃饺子是极具过年仪式感的流程,各地风俗不一,有的包硬币,有的包蜜枣,我父母骗我吃饺子一直到现在,他们总会说吃出来就是好运,以前骗我说吃出来能考上好大学,后来变成了吃出来就能赚大钱,在他们看来我多胖都嫌弃我瘦,总觉得我在北京挨饿,工作费脑子吃不好喝不好没人照顾我,等结婚了,又怕我照顾不好我老婆,也怕我老婆照顾不好我,总之父母一辈子的担心永远用不完。吃饺子之后就是串门走亲戚,走亲戚可以走到至少初六,要是少年时代,走亲戚吃饭可以走到正月十五,大城市亲戚确实不多,所以年味不持久。就地过年的好处有可能是大家有了很多相聚的机会,当然也可能多了复工谈工作的机会。所以几乎大多数朋友都在北京过年时我反倒好奇怎么过年。

年要过,饺子要吃,该聚的一定要聚,当然该给的红包一定的给,年前艺术家陈明强来我家,顺便给我一面锦旗奖励我“打工人劳模”,这也算是一种激励,小时候拿小红花,后来年底都会等着发奖状,高中之后我再也没得过奖学金奖状,难得强哥给我一个大大的锦旗,着实让我乐了半天。过年给了我们休息,总结和展望的机遇,有时候走累了停下来喝口水,过年变成了一种休息的理由。旧时年味不复存在,味蕾的声音逐渐暗淡,唯独还有家里老父母的牵挂和惦念,他们一遍遍的唠叨比城市的波光艳影更为真实,当我不说普通话,乡音响起来,我仿佛又回到了十九岁之前,语言具有一种保鲜和提示功能,乡音和年味终将我们拉入到真实中,告别那些看似深刻,看似遥远,大多没有意义的文化命题。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享