年关已过,春节假期也来到了最后一天,我们也要调整心情,准备迎接新一年的挑战。

我们就在这一岁岁的光阴流转中脱胎换骨,处在历史的节点却不自知。记忆保存了我们过去的样子,成为现在的对证。于是我们会在某个时刻的回忆中看到曾经的自己,然后讶然自己的改变。

今天电博君为大家推荐的是两部传记电影,让我们去看一看著名人士的往昔,看一看历史中的他们。

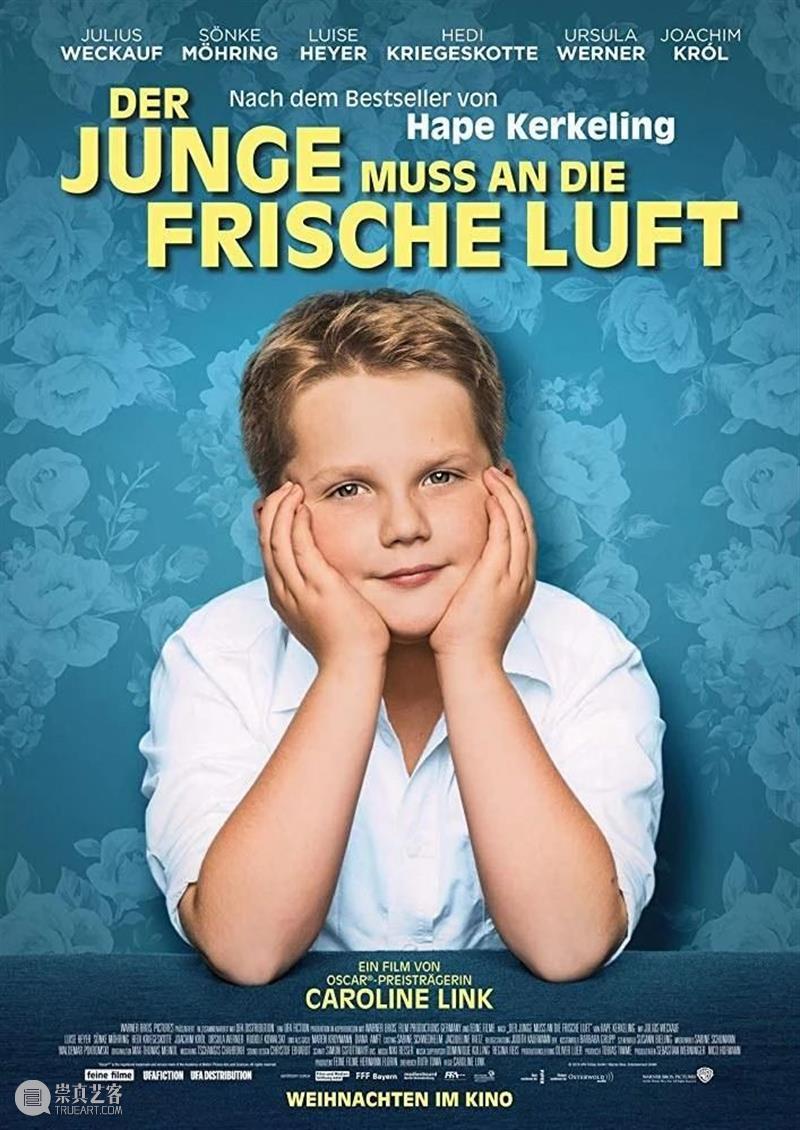

《这个男孩必须被释放》

导演: 卡洛琳·林克

编剧: 鲁思·托马 / 哈佩·科可林 / 卡罗莉内·林克

主演: 朱利叶斯·韦考夫 / 路易斯·海耶尔 / 索恩克·莫宁 / 迪安娜·安夫特 / 约阿希姆·克罗尔 / 玛蒂娜·艾特纳-阿奇姆彭

类型: 剧情 / 家庭 / 传记

制片国家/地区: 德国

语言: 德语

片长: 100分钟

1972年的德国,有一个胖乎乎的九岁小男孩叫汉斯彼得,虽然他看起来不像是个受欢迎的孩子,但他有逗人发笑的才能。在祖母和祖父这两位个性豁达而坚毅的老人的照顾下,汉斯熬过了因父母的消沉而产生的情绪波动,并用他的幽默才华治愈自己心灵上的伤口,同时让身边的人也开怀大笑。

作为一部传记电影,影片内容以德国著名喜剧演员哈佩·科可林这一真实人物的生平事迹为依据,使人物具有“真实性”。哈佩·科可林生于1964年,是德国知名舞台、电视喜剧演员,主持人。如影片中展示的那样,他从小就极具喜剧天赋且有强烈的表现欲,年少成名,此后一直深受大众喜爱,曾荣获多项广播电视奖,2005年获颁德国喜剧奖。还精通西班牙语、法语、荷兰语等多种语言。而传记片虽然强调真实,但必须有所取舍、突出重点,故在有限的篇幅内,影片主要展现了这位功成名就的著名演员的童年时期,以及这一期间发生的对他产生重大影响的事件。

同时,传记片与一般故事片不同,由于在情节结构上受人物事迹本身的制约,所以在人物形象建构方面也就更注重“客观性”。正如本片没有预设任何意识形态立场,反而以一种接近散文家式的客观深情,静静翻阅一段来自西德独特少年生动的童年记忆。叙述视角则通过主角汉斯彼得的视角与上帝视角之间的切换,真实勾勒出了男孩精神的多个层面,汉斯彼得幼年处在“两个德国”的分裂时期,又亲眼目睹父母的日益颓废,幸好还有祖母、外祖母的鼓励,这些至关重要的鼓励是汉斯走出阴霾的彩虹,也由此影片的总体色调是鲜艳明快的。而对于他过人的天赋与令人心疼的成长过程,影片也不吝笔墨,这些都使得影片具有了一种深邃的透视感。

除此之外,本片的导演与演员可谓强强联手,饰演剧中主角汉斯彼特的小演员Julius Weckauf用他充满魅力的演技贡献了令人信服的观看效果。导演卡洛琳·林克则曾于2001年凭借作品《何处是我家》获得奥斯卡最佳外语片。影片最终顺利斩获了2019年巴伐利亚电影奖最佳导演奖及同年德国电影奖杰出类型片电影铜奖得主、电影金奖最佳女配角等多项大奖。

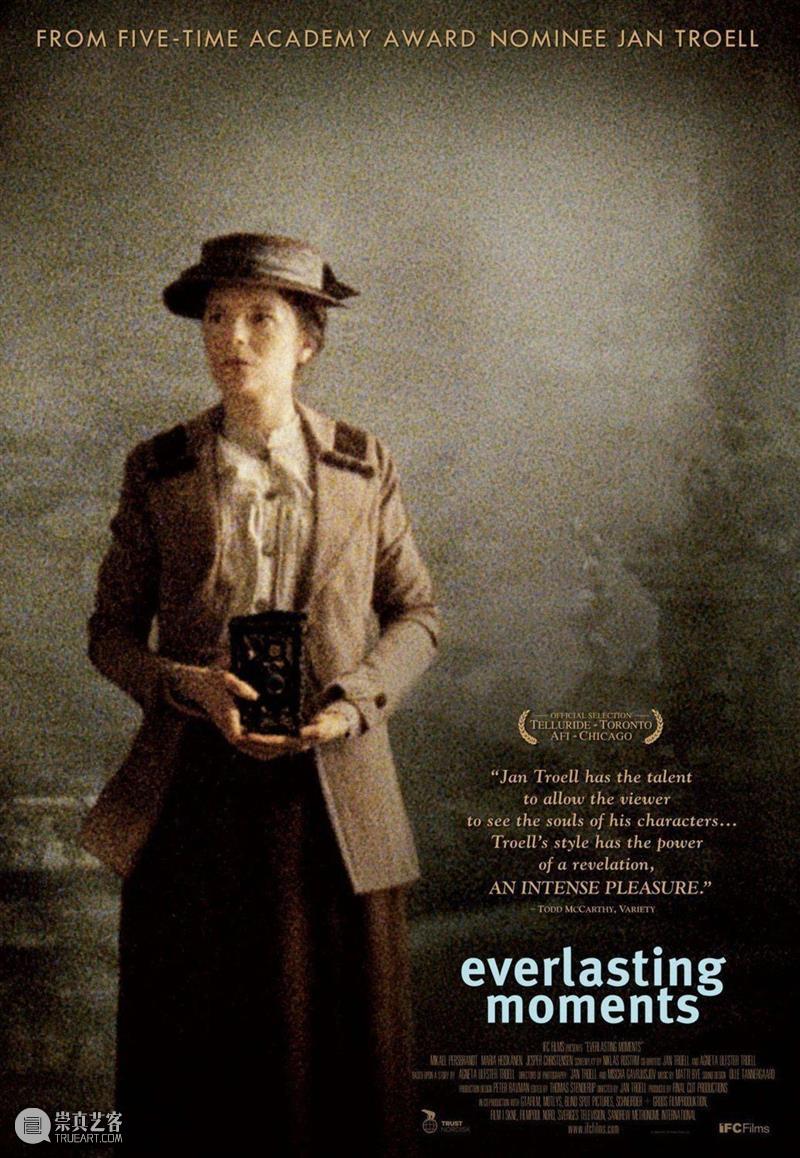

《永恒记忆》

导演: 扬·特洛尔

编剧: 尼克拉斯·拉德斯特罗姆

主演: 玛莉亚·海思坎恩 / 米卡埃尔·佩斯布兰特 / 阿曼达·奥慕斯 / 加斯帕·克里斯滕森

类型: 剧情 / 传记

制片国家/地区: 瑞典 / 芬兰 / 挪威 / 丹麦 / 德国

语言: 瑞典语 / 芬兰语

片长: 131 分钟

20世纪初的瑞典,社会动荡,物质生活与精神生活双双匮乏。玛丽亚(Maria Heiskanen 饰)是个普普通通的家庭主妇,操持着一个并不富裕的家,一次偶然的博彩,让她中了一台相机,她的人生就此改变。她开始偷偷学习拍照,并对此非常着迷,她拍下孩子成长的样子、随手发现的美景,慢慢的,她开始有能力为邻居拍照,赚点钱,他们也对照片特别满意,国王来访时,她也被请去拍照……当然,这一切要背着她的酒鬼丈夫。经常冲印照片令玛丽亚与当地小照相馆老板佩特森(Jesper Christensen 饰)熟悉起来,他是她的伯乐,一直称赞她的天赋,鼓励她拍下去,二人产生淡淡的情愫,最终发乎情止乎礼,湮没在时光里,唯有玛丽亚拍下的美妙照片,至今留存……

本片是瑞典史上首位女性摄影师玛丽亚·拉森的传记片,是影片导演扬·特洛尔 2008 年的一部作品,传记主人玛利亚·拉森的孙女正是扬·特洛尔的妻子。那一年扬·特洛尔已经过了 70岁,但是这部影片并不不仅仅是一个老人的低语,更像是在历史长河中摘取吉光片羽的行者的一趟回溯之旅。玛利亚的人生在时代背景下展开,终又聚焦到个人,个人与时代的距离使得故事饱满隽永,又透出回溯者的冷静。叙述往往重构记忆,大女儿的叙述视角与玛利亚的身份意识却碰撞出藏于历史碎片的真实。

她是挣扎的妻子,也是隐忍的母亲。丈夫酗酒,出轨,家暴,她却最终也没有离开,这份挣扎里纠缠着太多不得已,不得已中却也结绕着真情,除了宗教信仰的影响,很难说不是出于现实的考量。毕竟强壮有力的西格是全家主要的经济来源,也是她和孩子们的保护伞,同时又心灵手巧,玛利亚与他除了爱情,亲情,还有着一层乱世相依的依赖感,女儿不能理解她的隐忍,她却只是不语。

然而她从这两种身份里挣脱出来,为自己选择了第三种身份——摄影师。当她为自己摄下唯一的肖像,在她的坚定宁静甚至有莫测的神情里,我们知道,那是她在委琐的现实中获得的超越,在摄影中获得的圆满。

美学风格方面,大量运用了长镜头和古典主义式的剪辑的形式,进行话语建构与审美表达。苏珊·桑塔格《论摄影》中有这样一句话:“被剥夺了过去的人,似乎是最热情的拍照者。” 他们在摄影中握住流沙般的往昔,由此获得一些慰藉。我们一定会注意到小英格博格走向死亡时的固定长镜头叙写,风雪等着迷途的羔羊,蜃楼将美丽而脆弱的灵魂吸入,接着镜头一转已是尸体。干脆利落的切换中有一种古典主义的冷峻。英格博格的尸体躺在床上的安静宁谧,三角形的构图设置,经过修饰后的简洁家具,雪后的白光从窗户外面打进来,屋子的阴影,玛利亚在她的胸前放上了一枝绿芽,苍白而恬静的死亡——古典法则的构图不露痕迹,以至于女孩的母亲惊叹:“我从没有见过她这么美”。大女儿透过雨幕看情郎一幕则利用运动长镜头将雨景之美与年少的悸动完美结合,俨然一幅印象派油画。

同时导演还别出心裁的赋予了蝴蝶以象征寓意。玛利亚当掉相机的那天,佩德森在她的掌心映出一只蝴蝶,这是她的摄影启蒙,也是美好而挣扎的开端。而当一切都已尘埃落定时,玛利亚倚向一框载满流光的窗,目送一只真实的蝴蝶飞入虚空。八月,绿荫下犬吠之声远去,摄影也许会留下假象,但是没有照片可能什么也留不下。爱情,往昔,问来问去,簌簌一地碎金里,没有一只蝴蝶说得清。

这部传记片曾摘得“瑞典奥斯卡”五项大奖,获第66届金球奖电影类最佳外语片提名,第75届纽约影评人协会奖最佳外语片提名,也是奥斯卡的选送影片。

有那么一些瞬间,我们会怀疑自己存在的真实性,我所经历的一切是否只是幻觉?虚幻使人不安,这时那些记忆会给我们安慰。毕竟,时光在流逝,记忆却可以使我们握住那些真实的往昔。

欢迎大家扫码添加电博君微信进群,我们会在群内发布和提醒会员相关信息,大家也可以群内聊电影、聊博物、聊好物!

扫描二维码添加电博君微信

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享