关于繁星集2021

——武汉美术馆馆藏青年艺术家作品展

基于此,2011年,我馆启动了“江汉繁星计划·青年艺术家研究展”这一项持续性的艺术计划,展览以青年艺术家为主体,并邀请与他们同时代的艺术研究者和年轻策展人一同参与。这一学术项目自启动以来共延续了六回。此次展览“繁星集2021”——武汉美术馆馆藏青年艺术家作品展既是对前六届“江汉繁星计划”的回顾与再梳理,也是对青年艺术家收藏成果的展示与总结。

PART

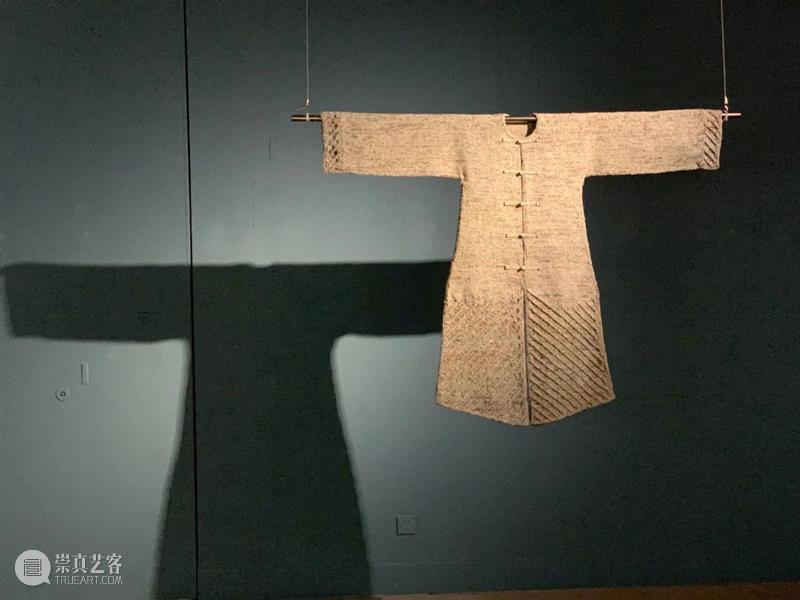

△ 王雷 《今古奇观 No.18》,报纸编织,163cm x 126cm,2009年

△ 王雷 《今古奇观 No.18》,报纸编织,163cm x 126cm,2009年

为何要选用报纸作为材料呢?艺术家认为,新闻和文字自身有其可延伸的含义, 在当今这种社会环境下更有其特殊意义。“艺术在某种程度上既是文化的,同时也社会的, 人们的生存和生活的内容本应根据自己的判断和需要去寻找, 但是商业化的需要通过大量的媒介堵塞了我们的耳目, 使我们在寻找自我需要时受到了阻碍, 把报纸做成衣服以此方法进行自我保护。”这种暗喻的概念鼓励我们突破媒介对个人的影响, 而去寻找自我的本质及需求。

PART

△ 黄彦《活标本》,玻璃器皿、树脂、丙烯,尺寸不等,2009年

△ 黄彦《活标本》,玻璃器皿、树脂、丙烯,尺寸不等,2009年

这些玻璃器皿中怪诞的身躯以及陈列空间的氛围,唤醒人类这一物种的反应和变化。“欲望,权力,良知,博爱,亲情,仇恨,这些物性本身促进了物种的发酵并且发展的同时,也可能让物种未来变得张狂或是更快地消亡。”人类的伟大尝试和发明在宇宙中依旧渺小,物种充斥着悲剧性,带有强烈英雄主义色彩。

PART

△ 魏青吉《物-像0606》,综合材料 , 197cm × 97cm,2006年

△ 魏青吉《物-像0606》,综合材料 , 197cm × 97cm,2006年

“‘水墨’并非我身份的标签,也非文化权利斗争的工具,而是我观念表达的自觉选择——我喜欢也善于利用这一媒材,其极强的可塑性预示着在绘画语言表述上的无限可能。我致力于让传统的媒材发出新的声音,无论是图像还是观念都应该与自身的和日常的经验有关。”

日常而又无常的生活线索引导出属于每个人的情绪与气息,日常而又带有孩子气喧嚣的画面直击人心。自然而缓慢的自我成长与调整是生命的逻辑,同样是生命本身必须有的态度,万事万物重在有心。

“用机器人的悲哀来映射人类的悲哀。”艺术家关注着虚拟与现实之间的距离和转换,并质疑真实:存在的真实和虚拟的真实。给作品中的人物保留眼神,营造一种心在别处的存在感,表达人的欲望与背离感。在数字的虚拟与影像的现实之间,用作品跨越这两种空间,呈现更为复杂交错的虚拟与存在的思考。

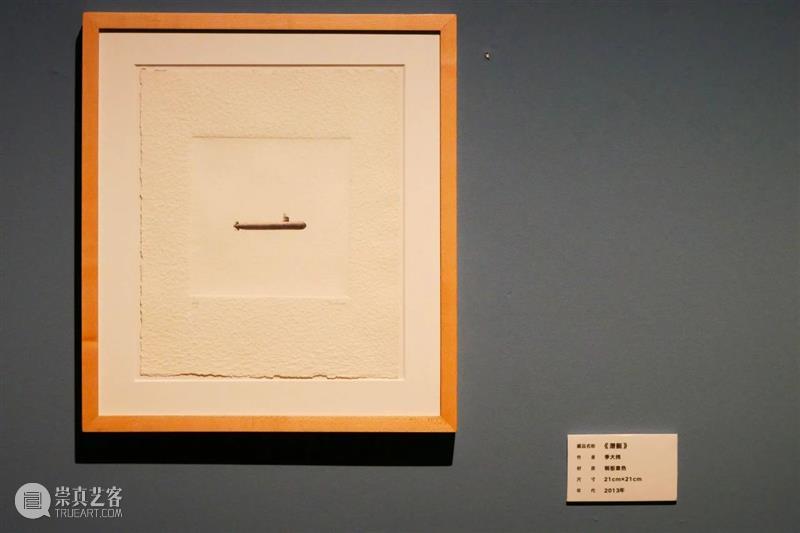

将真实的物以微观的视角表现出来,虽然微小,但是不放过每一处阴影和细节,细致的制作下,作品中仍有一种直接的“纯真”和“顽皮”,让人们感到由衷的愉悦和久违的轻松,仿佛这些作品不承载任何观念,单纯从绘画的视觉语言与观众交流。

PART

影片的故事选自于《聊斋志异》卷二第十篇故事,讲述一个书生在荒岛与蛇精和幻化成蛇精的娼妓的诡异故事。“冰冷的瓷质世界里,孤岛上的情爱与恐惧,精怪亦真亦幻,海公子不在别处......”瓷质世界的烧制过程艺术家用了一年的时间,在这里,陶瓷已然具备语言特质。

△ 李暐 《引力之外6》,数码输出,155cm × 232.5cm,2010年

影像作品更需要观众自己亲身观摩,这位艺术家说:“我只提供一种感受,它需要自己去碰撞,来深刻体会。”艺术形式和内容固然重要,但关键在于观者背后的思考,矛盾的、危险的、奇异的......大胆感受吧,这些都将成为你自己的思想!

END

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享