圆桌|从刘海粟的“写生”,谈及新文化运动和美术教育

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

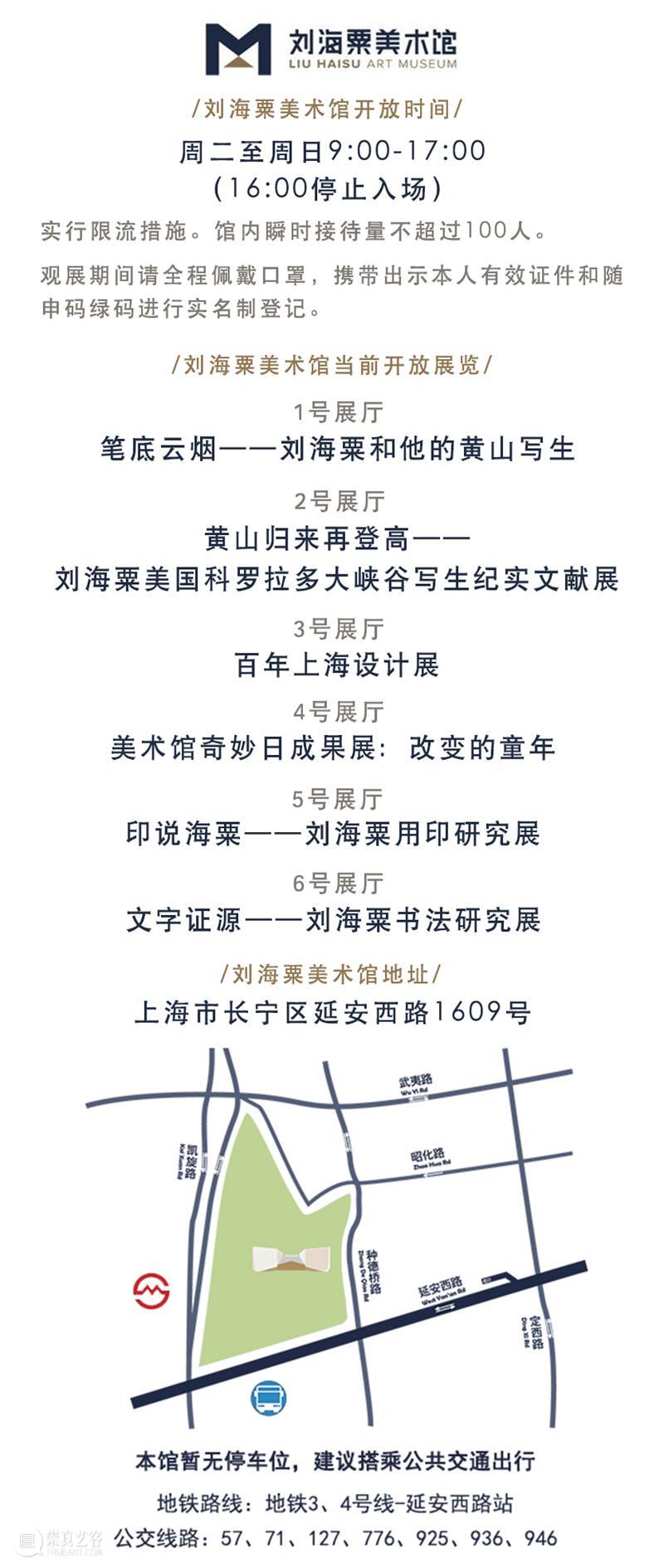

今年是刘海粟先生诞辰125周年,刘海粟美术馆推出“笔底云烟——刘海粟和他的黄山写生”和“黄山归来再登顶——刘海粟美国科罗拉多大峡谷写生纪实文献展”两大特展,以写生为切入,反思百年前的“美术革命”和“新美术运动”,以及给当下美术创作和美术教育带来的启示。

由两个展览展开,“新美术运动与写生”专题论坛近日举行,美术史研究者、书画家、批评家、教育领域专家从不同层面阐述展览,以及由此延伸出的对写生、美术教育、海派精神等层面的话题。

2021年是刘海粟先生诞辰125周年,在海老百岁诞辰之时文化部给了他两个定语——“新美术运动的拓荒者、现代艺术教育的奠基人”。其中“新美术运动”是一个至关重要的事件。从明中晚期至晚清,中国美术现代性的发生历经了一个漫长的自我成长时期。直到1840年,中国步入世界而成为众多国家中的一员,中国美术的审美现代性才在启蒙救亡的时代压力下,逐步转型为政治与审美复合为一的现代性。以此为始,中国美术正式步入了现代发展的阶段。“美术革命”是这一阶段中的核心事件之一。那么这一核心事件的主角或者说号手是吕澂,檄文是和陈独秀在《新青年》上关于“美术革命”的两篇讨论。延展开,为什么刘海粟美术馆可以来举这个旗帜?因为美术革命的“号手”吕澂,是之后上海美专的教务长;因为美术革命延展最重要的一个学术阵地,是美术理论的第一本刊物《美术》1918年11月25日;因为刘海粟、陈抱一等一群志同道合的人,因为一个践行者新美术运动理念的新型美术学校-上海美专。回顾历史,新美术运动百年前便已开始、其实至今还没有结束,因为关于美术的定义,美术的现代性、关于美术的边界、美术的未来发展方向等问题我们现在还在讨论。2021年,上海刘海粟美术馆对“新美术运动”回顾的研究展示,第一篇章以“一个研讨会+两个展览”展开,展览分别为“笔底云烟——刘海粟和他的黄山写生”和“黄山归来再登顶——刘海粟美国科罗拉多大峡谷写生纪实文献展”两个展览均涉及写生,刘海粟也以一生的写生实践践行自己的主张,他“十上黄山”的写生归来,95岁再去美国、去科罗拉多大峡谷写生。“写生”作为新美术运动时期倡导的艺术教育方法,对中国美术教育的重要性及其中跨时代艺术精神对当代中国文化事业的意义,也是展览和研讨会所要探讨的。以刘海粟十上黄山的写生实践为引,梳理与探讨“写生”作为新美术运动时期倡导的艺术教育方法,及其中跨时代艺术精神对当代中国文化事业的意义。

相比去年“十上黄山”展,这次的写生长卷、书法看得让人精神一震,非常难得。在中国百年美术史上,回看海老,无论是美术教育还是艺术创作,对于当下的启发都是非常巨大的,因为这百年有各种思潮。刘海粟美术馆团队尤令人敬佩,展览中有一以贯之的学术思路,包括百年前的新文化运动对刘海粟的影响、刘海粟欧游归来对印象派、写意精神尤其会心,也身体力行发扬写意精神,后来徐悲鸿先生的美术思想50年代以后占主导地位,如今怎么辩证看待美术教育的思想?今天两个展览给我们很大启发,尤其是写生而言。写生入美术教育一般认为从上海美专开始倡导和践行,但回溯中国艺术史,写生是很早开始的,对照现实中的山观看,宋代册页,北宋山水都源自写生,写生在中国是很悠久的历史。海老把中国的写生往前推进了一大步,因为欧游,对于印象派、后印象派,对于莫奈、马蒂斯的写意精神有了体会,海老有非常强烈的文化主体性,通过这样的展览来看,海老的艺术探求和写生的探索尤其有意义。海老“十上黄山”有一个誓言叫“深入黄山、表现黄山、跳出黄山、拥抱黄山、吞吐黄山”,这就是物我两忘,是吞和吐的关系。吞吐两个字解释来说是语境非常大的,吞吐有海纳百川,有容乃大的精神,也是海派的精神,所以吞吐两个字比在黄山、莲花峰看到的苍茫,更可以感受到中国文化和中国民族的博大精深。陈燮君(上海博物馆原馆长、上海市文物管理委员会副主任,上海市新学科学会会长):海老的一生为艺术而献身、为新生革命艺术呐喊、前行,尤其是中国共产党领导下的新美术运动,当年海老应该说是奋力践行。“十上黄山”,体现了海老献身艺术的精神,这是新文化运动当中很重要的文化特征。海粟老为什么能够“十上黄山”?实际上是文化活动升华为文化事件,而其本身就是隐含着一种文化思维,因为和新文化运动,和艺术运动天然结合在一起。海粟老从“走近黄山的”到“走进黄山”,献身精神体现在拼搏、深化和升华。而且在黄山的写生当中,原来对“黄山是我师”、敬畏之心,到“黄山是我友”亦师亦友的关系,其为艺术献身的精神,恰恰反应了新艺术当中重要的文化特征。海老的新艺术运动体现了大情怀。一个是东西方文化融汇,另外从艺术史中走来,很快演化为新的艺术史的有机组成。从建党百年的角度看中国共产党领导下的新美术运动、来理解或者重新读海粟老“十上黄山”的写生稿,一定会悟出新的艺术感觉,新的思考点。写生代表了当时中国美术界需要迫切推动的方式。甲午战争之后各界都是向西看,以此富强国家,其中美术、尤其是中国画是特别重要的一环。海老搞新美术运动确定是一种当时最先进的方式,从人体写生,发展到黄山的载体,将中国美术和西方精神融汇贯通。在写生上面能体现大的文化视野。刘海粟17岁办学校,22岁做校长,当时的风气是向西看的;但是随着年岁的上涨,到1954年的黄山写生,中国文化的养分潜移默化在血液中,黄山是一个载体。海老先说黄山是其师,后说,黄山是其友。从仰视到平视之,体现了艺术家对整个黄山的深深体悟。展览中的写生作品,对黄山由爱到理解到把握到呈现,是一种物我两忘。从海老写生的角度切入,向西方学习,在学习过程当中把民族精神融入其中达到新的高度。为什么要探讨刘海粟?我觉得至少有两点。一、刘海粟像黄山一样,很神秘,值得我们去了解,越了解进去觉得每个人从不同的角度都可以说你心中的刘海粟,你可以找到你的宝藏,找到你的矿场。二、当前艺术发展让对艺术的认知一些误区,我们也走过一些弯路,这种情况下我们想想前辈走的路。我想到刘海粟先生写过一句话,心灵与黄山竞美,我们都有写生过,从大自然中获得造型的基本。大自然太伟大了,“人定胜天”想象很美丽,但是“竞”这个字用的非常好,我心灵有我创造的美,美是大自然激发的,艺术是智慧的博弈,和大自然的博弈。在上海美专开办初期,以刘海粟、陈抱一等为代表的第一代美术教育家,倡导写生作为新美术运动中美术教育的一种重要方式,对中国近现代美术教育史的艺术创作产生了深远影响。“写生”刘海粟倡导并实践了一生的“十上黄山”,写生的重要性及其对美术的意义为何?我常在思考一个问题,为什么在上海人跑到外面不太讲乡土观念,很少组织上海同乡会。因为上海人来自四面八方,大部分是移民。国内国外的人带着自己的家乡文化在这里碰撞、交汇,形成一种五方杂处的移民文化。方增先先生曾说“海派无派”,大意说,我们今天所谓的海派,并不是清末民初单纯的前海派和后海派,而是指上海海纳百川的,包容性的移民文化,在全球化时代,最能够激活新思想。所谓海派,强调的是这种现代精神。20世纪以来,上海文艺界到底有谁能够真正体现海派精神?梳理过去百余年美术史,从刘海粟美术馆近期推出的一系列展览,我觉得刘海粟作为海派精神代表的地位逐渐呈现出来。刘海粟继承20世纪初以来,尤其是民国初期知识界的共识,就是引进西学,整理国故,有一大批知识精英投身其中。比如当时教育部长蔡元培,他的理政观念,就是把文化教育作为重点,引进西学,整理国故,体现出充分的文化自信。还有,黄宾虹和邓实以大美术的观念编辑美术丛书,收集包括书画以外的文献,包括把茶道、莳花弄草等,把认为是美的东西都收入囊中。刘海粟办上海美专也不限于书画,而是扩大到艺术层面。他有很多想法和实践都走在历史前面。我研究潘天寿时,觉得潘天寿了不起,他撑起了民族传统绘画,强调中国画要相对独立,体现出中国文化的自信。我发现,1923年,刘海粟写过一篇关于石涛文章,指出西方现代主义现象已呈现于石涛身上。潘天寿当时在上海美专教国画,刘海粟建议潘天寿开设中国美术史的课,还赠送了一批日本人写的书作为资料,让潘天寿研究中国美术。当时刘海粟和上海美专是个据点,海派艺术家汇聚于此,探讨美术及其教学理念。我后来到美国学习时才知道苏立文、高居翰研究明末清初历史,把石涛和明末清初的艺术现象归到中国的现代主义。看来刘海粟要早出几十年。从现代艺术史来看,20世纪东西方艺术在走近,刘海粟比较敏锐,他很早意识到这一点。刘海粟有个阵地,就是上海美专,影响了一大批人,很多现代名人都有上海美专的经历。刘海粟主持的上海美专,在中国现代美术文化中是独树一帜的。我也知道,在北京、天津也有一些当代意识的代表,甚至在东北沈阳、长春也有一些博学多才的精英,但能真正为中国美术做出贡献的产生巨大影响的,还非上海美专和刘海粟莫属。以前对刘海粟多有误解,例如,谈到他跟康有为的关系,有人说是刘海粟的吹嘘。但从现在发现的资料看,他们的关系是实实在在的,康有为器重这个年轻人,说明他以独到眼光看到了这个年轻人的巨大潜力。刘海粟非常自信,民国时期派他代表中国去欧洲,以大师学者身份待人接物,底气十足,而不是像一般的留学生那样,看到外国大师毕恭毕敬,施以弟子礼。这正是我们今天希望看到的文化自信。改革开放之初,我们打开国门,崇尚西方的一切,不免有一种邯郸学步自卑。这值得我们反思。再说写生。我觉得写生是学校里训练的方法,不能太简单的说西方人写生都是模仿。1839年发明摄影术之前,美国很多画家画西部风景,已经使用照相机设备,在毛玻璃上看到对象的图像,但当时还没有通过显影定影技术将之变成照片,而是在临摹毛玻璃上反射出的图像,借此画得非常逼真。后来随着彩色照相技术的出现,画画跟照相机比有点力不从心。但真的是这样吗?我们曾经推荐一批中国师生的设计作品到波兰展出,但对方告诉我们这批作品不合格,因为多是电脑做。他们说,展览强调手绘,从字体到图像都强调手绘,电脑不应取而代之。后来我也想到,我们的绘画,特别是写生,从自然中获取灵感的绘画有几千年的历史,能随便淘汰吗?写生的历史积淀能被抹杀吗?对自然的写生是我们获取灵感的源泉。当然,写生并不排斥电脑和照相机,但使用照片跟模仿照片是两回事,写生是对自然的学习。潘天寿带学生写生,强调的是目识心记的方法,反馈出来的是你记忆中保存最珍贵、最生动的东西,这样的写生跟看一笔画一笔完全不同。画黄山、大峡谷,虽然刘海粟也坐在对象面前写生,但他不是照相机式的摄取,而是把自然体的结构,烟云变换,跟笔法、与心里的感受、情感,以及自己对画面的认知结合起来。在观看的同时,组织画面,投射自己的认知和感受,刘海粟的写生本身就是一种非常独立的创作。我始终觉得我们对刘海粟的认识还是处于初级阶段,他的地位和影响正开始逐渐呈现,我觉得刘海粟很多地方已超越同辈,眼界高,是个关键人物,我们对他的研究才刚刚开始。钱初熹(艺术学博士,华东师范大学美术学院美术教育系主任,教授,博士生导师):刘海粟先生做过中小学课程标准,其实我们国家的中小学艺术教育从1904年就开始了,清末有图画课。那个时候没有写生的,主要是临画。但后来课程标准发生变化,写生一直在里面。20世纪写生是占非常重要的地位,因为当时的中小学绘画科目分成绘画、工艺等。名称叫图画或者也叫美术。刘海粟叫“艺术形象”是另外的名字,这里面写生是很重要。21世纪进入新的课程改革体系,我是国家课程标准制定者之一,最近制定新一轮的,注重造型表现这一领域,可见写生一直都在,但发生了一些变化,现在写生其实是多元的,对景写生也可以有创造。在这个时代写生到底有什么意义?我们的孩子将来成为美术家的很少,他们在各行各业的工作,他们需要写生吗?这就是我们要论证的,因为美术现在变成非常大的门类,中小学美术课程标准有设计,有欣赏,大写生到底还要不要?我觉得非常重要,写生可以培养孩子的观测能力、描绘能力、再现表现能力,这些都是非常重要的,可以训练思维,对美术以外的其他学科均有帮助。哲学的角度讲,人是需要近感和远感两方面,远感就是平面化,看电脑、手机、视频,近感觉很重要,写生教育除了视觉还有触觉,铅笔在纸上画的声音还有颜料。中国传统绘画中有很多重视写生的案例,横向比较,可能西方写生的历史短一点,在西方古典绘画中称之为再现,到19世纪现代主义形成过程当中,人与自然的关系发生了变化,这也是东西方文化的趋同性。写生在刘海粟整个创作过程和教学实践当中是非常重要,上海美专整个课程设计当中都强调的是东西方文化的融合,刘海粟以百年的人生历程和美术实践给整个艺术文化所带来了重要的启示。刘海粟先生的创作、写生和实践,强烈凸显他的大我,他有非常强烈的文化自信。刘海粟先生的启蒙教育是传统的,在办美专、到欧洲、日本考察,都反应出他对东西方文化的融合有强烈的欲望和表现性的艺术。他的油画有中国气派,刘海粟创作实践反应出他对人与绘画之间的关系是非常具有自己心得的。他在1923年就提到艺术是生命的表现,也就是强调表现性。今天的学术界、西方现象学界也在研究艺术家跟绘画的关系,在碎片化、图像化的背景下如何找到艺术家内心的东西?我觉得是找到艺术的特质、艺术的本真是非常重要的。把视野放宽,刘海粟先生贯穿整个20世纪社会革命到艺术革命之间的过程。陈独秀、吕澂、美术革命、新美术运动等均具有强烈的创新意识,有一种艺术背叛精神,刘海粟先生身上有跟整个时代的脉搏结合在一起,不断革新的东西。包括1950年代以后他在中国画中强烈的创新精神,也就是凸显中国绘画的表现性,写生是某种程度上的艺术创作主体。我们今天可能是要更多从文化战略上理解刘海粟。林风眠、徐悲鸿、刘海粟,都是今天值得再三研究的,但回到海派,如果是吴昌硕是海派立派的形象,我认为刘海粟是一个先锋,他代替了海派绘画、海派文化的精神,也就是坚持本土文化,同时不拒绝外来冲击,从这过程中体现中西融合,体现创新意识。刘海粟1929年至1935年间的两次欧游,到其95岁赴美写生;从刘海粟年轻时代开眼看世界并在欧洲推广中国艺术,到其黄山积淀后再看世界,谈他如何将艺术的体悟,融汇于写生之笔。

刘海粟老先生一生实践信念“黄山归来再登高”。这三个关键词——“黄山”、“归来”、“再登高”,伴随了刘海粟的一生,体现在他的艺术作品与思想中。每一次刘海粟先生从黄山归来,都会呈现出超越他之前的作品的理念和想法,黄山也成为一个他创作生涯中的重要实验地。关于“归来”,我觉得有两层含义,第一层是时间概念上的。1988年刘海粟老先生第十次登上黄山,远征凯旋。每一次老先生从黄山归来都达到了艺术的新顶峰,但寻常功德圆满的归来时常令人止步不前、享受成就。老先生的“归来”意味着再登高、再进步,这就是他的艺术的理想,也是刘海粟老先生的精神中最值得我们崇敬和学习的地方。在刘海粟老先生的登高生涯中,有一次在科罗拉多大峡谷写生的事迹。老先生的艺术年谱里面有短短的一句话提及,但具体细节没有更多披露。张善利先生在三十年以后,让这其中不为人知的故事“归来”。2020年11月4日,顾龙老师告诉我们张善利先生愿意无偿把刘海粟老先生在大峡谷写生的录像资料和照片全部捐赠给我们。三十年前的往事终于有机会重见天日。今天的故事可以用三个“牵”概括。第一个是“牵线”,第二个是“牵心”,第三个是“牵手”。首先是“牵线”。2003年,我和张善利先生,在上海谈了三个小时关于刘海粟大峡谷写生的细节,但因为种种原因,搁置了几年开始梳理。“牵线”以后才能“牵心”。张善利先生之前来参观美术馆的时候提过,这里面的资料有所缺少,而他正好拥有完整的大峡谷相关的资料。我们重新联系上张善利,他也最终答应把手头的资料全部无偿捐赠了却心愿,几位海外华人老先生都热情地参与其中。最后“牵手”。我拿到这些资料以后,代表张善利先生捐献给刘海粟美术馆,在海老人生最后几年的绘画写生历程上添上浓墨重彩一笔。所有人牵线、牵心、牵手,才能同心协力完成这件事情。张先生手边还有很多资料等待整理,疫情以后,他将完整“归来”,捐献给刘海粟美术馆。1988年,我去了大峡谷。那边景色带给我了强烈的震撼,与中国人对山水、风景的传统理解完全不一样。我觉得中国画家怎么面对从未接触的领域、解决这些问题就是我们的课题。写生在百年以前是权威的,但是到今天为止写生有没有价值,我觉得这是需要思考的。写生要写出我跟对象之间生命的关联。海老是油画的先驱者,他早早就在油画中间体现了中国气派。他的写生方法不是按照通常的黑白对比或者是自然光影变化,完全是主观的,融入画者自身情感的。他以书法用笔完成写生。比如起稿的时候用的线条,在中国画油画中尤为明显,即使覆盖以后,上了颜色的部分再用线条表现的时候还是用笔很讲究,这也是优化中国气派很重要的组成部分。海老的作品色彩鲜明,油画上面提诗,这是很少见的。海老是中国画家、油画家、书法家,我可以称之为诗词家,拥有四为一体的全面修养。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享