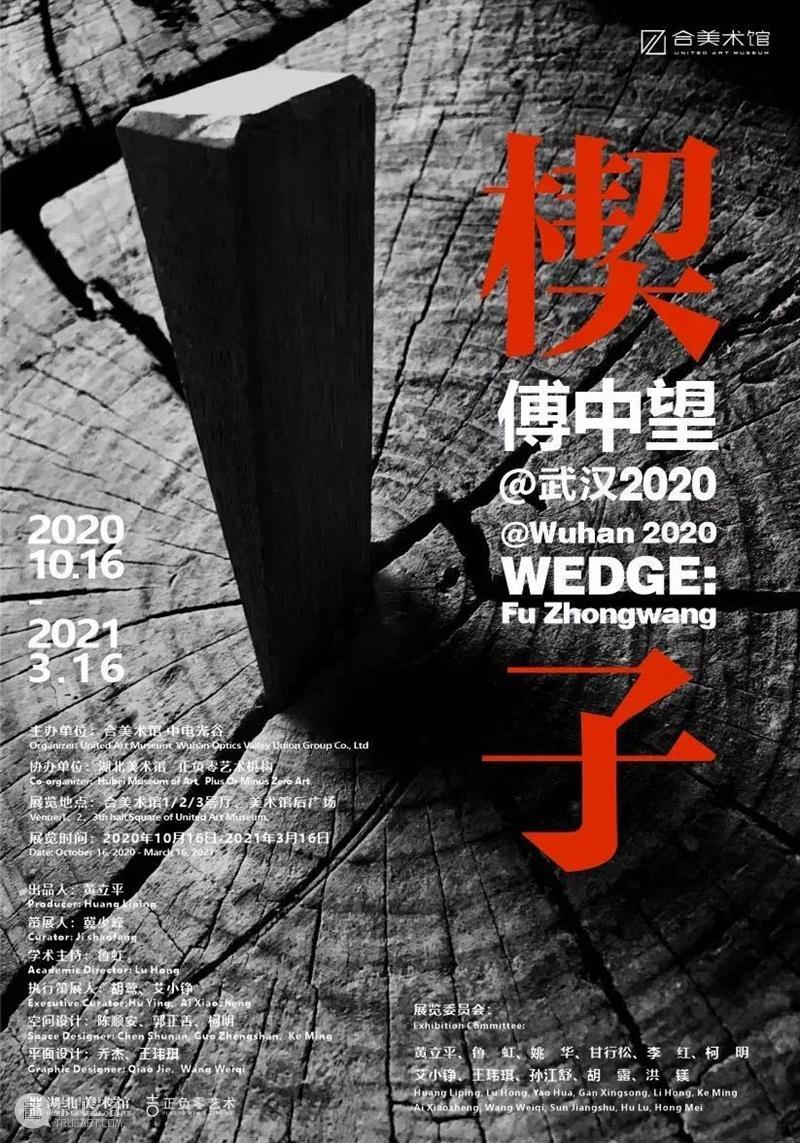

2021年1月11日,“北京隋建国艺术基金会”(以下简称:SAF)的艺术记者,在合美术馆“楔子”展览现场,先后对艺术家傅中望、策展人冀少峰进行了“随访”,下附近期整理的视频和文本。

点击视频观看

艺术家傅中望 随访

SAF:这一次展览作品将户外和白盒子空间有机地联系了起来,请谈一谈对于展览空间的控制、参与的核心理念是什么?

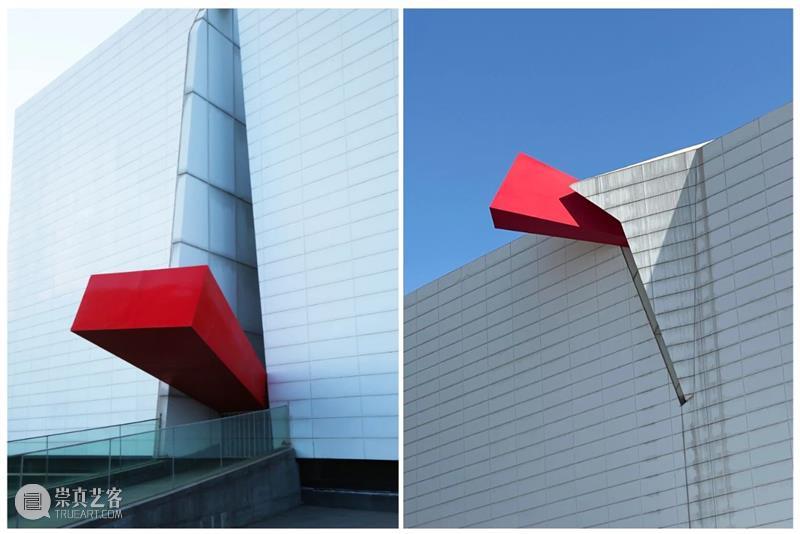

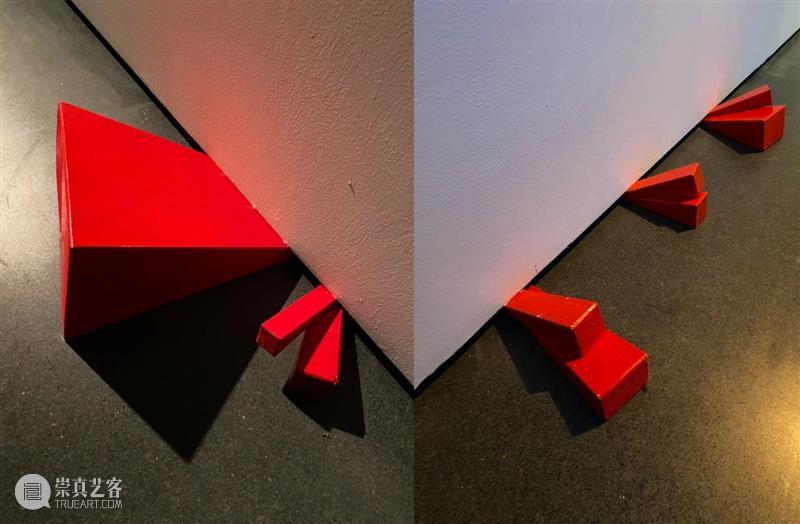

傅中望:我展览的主题叫“楔子”。通过楔子这么一个物件,把它放大。在室内展厅中,有些是很小的楔子。它是可大可小的。巨大的红色楔子直接和建筑找到一种关系,建筑本身它有很多开合的面在里面,有些打开的缝隙,我正好用楔子介入进去,给了这个打开的部分一个理由。这个楔子其实不是传统意义上的雕塑,它也不是个装饰。一般来说,在一个建筑面前你会摆一个雕塑,展完了就拿走。这个作品它直接传达了从外部到内部的这一种介入感,它其实是从外部空间到内部空间的一种穿透关系,也想通过建筑、雕塑和这个作品,构成一种本质上的联系,这是展览的主要看点。我想表达的是,通过有形的楔子来提示人们对无形楔子的思考,因为我们生活当中充满着“楔子”,所以“楔子”是这次展览的主题。

傅中望《2020楔子@武汉》,金属着色,可变尺寸,合美术馆,2020,图片由傅中望工作室提供

SAF:木头一直是您早期创作最重要的媒介,之后也使用过多种材料以及现成品等表达方式。您此次展览聚焦于“楔子”在公共空间的干预与融入。请具体谈谈您作品表达方式,在不同阶段变化的根源是什么?

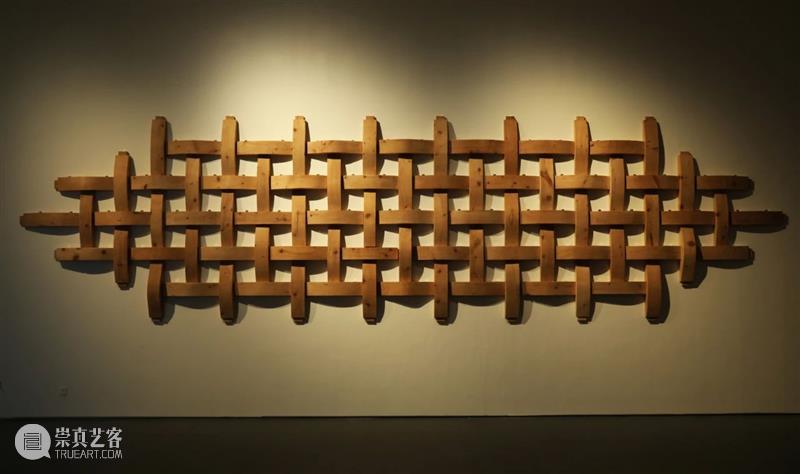

傅中望:我从上个世纪八十年代末,就开始进行木质材料的榫卯结构创作。榫卯结构其实是来源于中国传统的建筑、家具、农业生产工具。当然也来源于我个人的内心和生活经历。从小我就特别喜欢做木工,在家里喜欢做家具。这几十年一直在用木质材料进行创作,木材本身是和人很亲近的一种材料,当然我也觉得它是个很好驾驭的材料。

这么多年用这种方式来创作,主要是用“榫”与“卯”这样一种关系的建立。我的“榫卯结构”从提出到创作的十几年过程当中,做了大量的作品。后来我觉得榫卯结构不仅仅是木材和木材的关系,所以我再一次提出了“异质同构”的概念。榫卯不仅是木材与木材之间的构合,它也可以和石材、金属,以及和其它所有的物品发生关系。所以到后来,我的作品进入了《异质同构》创作阶段之后,我觉得它和我们的现实、社会产生了关联性,让我从纯粹的木质榫卯结构当中,拓展了一个更广阔的空间。无论我做什么,用什么方式,用什么材料,始终都有一种榫卯关系在里面。所以我说榫卯是关系和关系的艺术。其实今天,这个社会就是一个关系的社会。我做榫卯是因为它有丰富的榫卯接点,甚至连接的形态都不一样。这种多样的连接形态,是在某种意义上,呈现了我们这样一种复杂的社会关系。

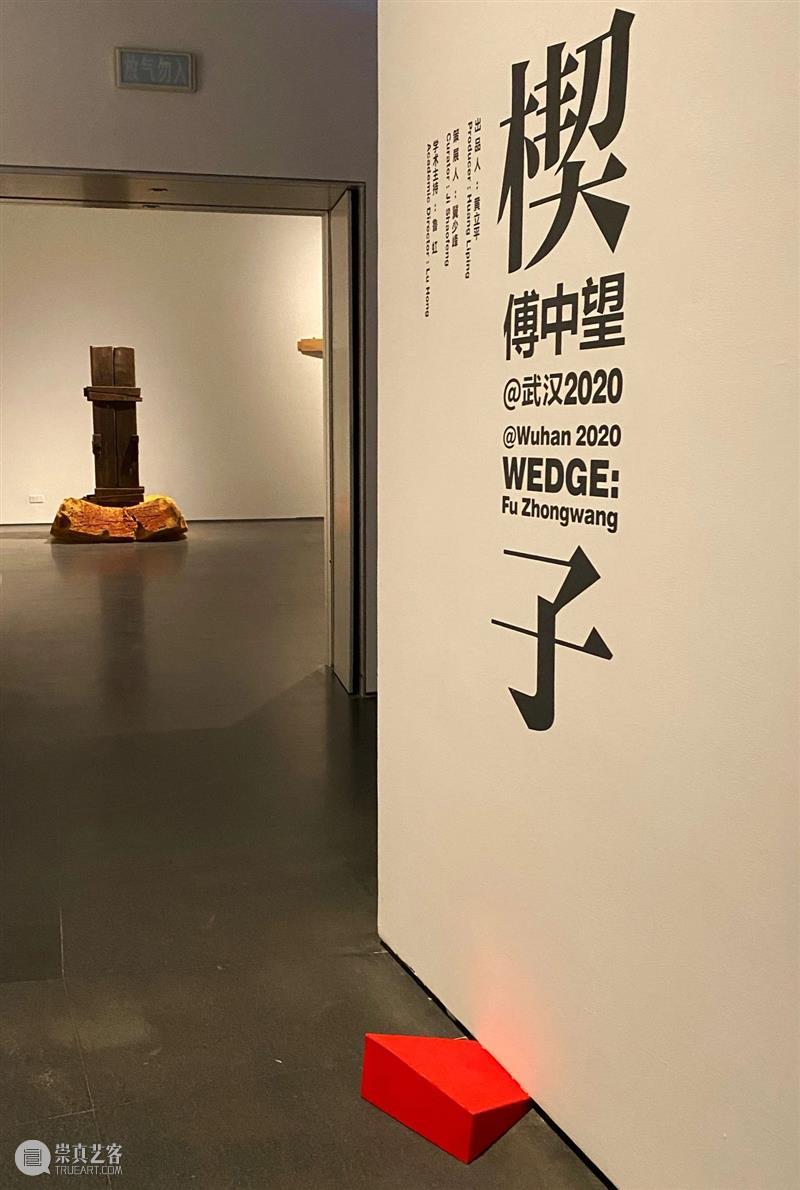

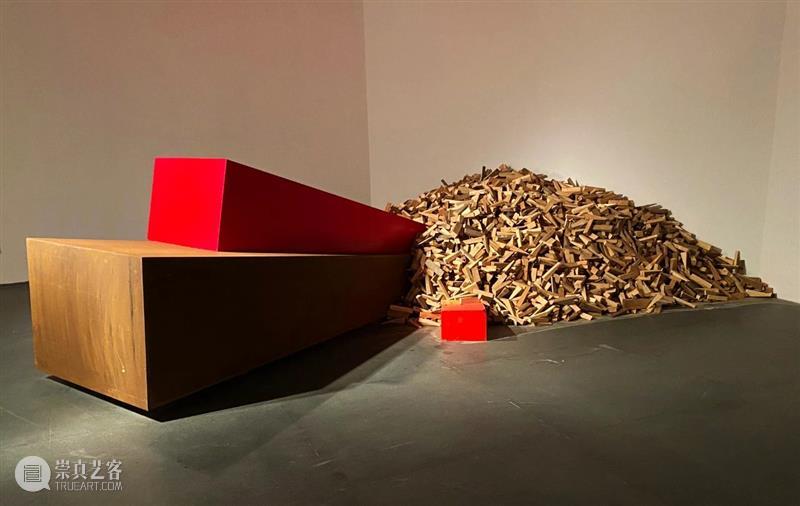

用现成品也是这样,我用了现成品,选择什么东西有意义,你跟它要发生什么样的一种契合关系,这也是我需要选择的。所以在我的整个创作逻辑当中,从最开始的《榫卯结构》系列作品到《异质同构》,一直到了今天我们谈到的“楔子”,其实几个阶段是不断地在发生变化和拓展。这次展览主要是两个层面,一个是在我所有的榫卯结构创作当中,经历了这么几十年的创作,所有的作品有一个很重要的物件,就是楔子。楔子在我的《榫卯结构》创作,包括《异质同构》的创作当中,充分地体现出楔子的力量,楔子是将一种纵向的力量转换成一种横向的膨胀力。所以我觉得楔子是非常有意思的,这一次独立地把“楔子”这个元素提炼出来,成为一个我认为有意义的形态,我说的意义不光是造型上的,其实它没有什么造型,我说的意义是因为今天这个时代,楔子无处不有,无处不在的。无论是有形的,还是无形的,甚至是生活当中广泛在应用的楔子,还是我们社会当中存在的很多政治、经济、文化的“楔子”介入到我们生活之中。所以我觉得楔子是一个很有当下意义的话题,从视觉语言的角度讲楔子是独立出来的一个媒介,让我摆脱了艺术造型的一种极致。很多人都在做各种各样的雕塑,原创都达到了一种极限的状态,包括我做了这么多榫卯结构,无非是这么接、那么拼,各种材料、各种各样的造型,你可能会更多考虑形式的问题。但楔子的出现它不是一个造型,它是一种观念的形态。我会将“楔子”介入到现实生活当中,介入到我们建筑当中,介入到我觉得有意义的所有地方。所以楔子它就是个五面体,它可以构成不同的语境,进入到不同的环境,形成一种特别有意义的关系,它可能是稳定的,可能是膨胀的,也可能是分裂的,就在于你怎么去利用和把握它。这就是我从榫卯结构中不断地去推进、拓展,最后我认为楔子到了榫卯结构最简洁、最没有多余的东西的一种表达。其实它也是榫卯,但是它比榫卯来得更直接、更有意味,这就是我整个创作的一个逻辑。

展览现场,2020,图片由傅中望工作室提供

SAF:从全球与历史的角度来看,关于雕塑、现成品、关系美学、艺术介入等,您的艺术实践主要沿着哪条历史线索发展和变化的?

傅中望:从全球艺术史或者从雕塑艺术的脉络来看,今天的雕塑越来越综合,雕塑只是当代艺术表达的一种媒介。 我们过去所说的雕塑是一个传统意义上的雕塑,今天很多物象立体的呈现,艺术家都可以把它称之为雕塑。

从我个人来说,这么多年,从我做榫卯结构创作开始,也就没有按照我们所习惯的那种雕塑方式在进行创作。其实用什么形式不重要,但是也非常重要,为什么呢?新的方法、新的材料或者你选择某种东西,都是你思考的结果,是一种思想观念的转换与表达。我的一些作品更多的是趋向于对传统资源的再利用和再思考。或者说我利用了很多的有形和无形的现成品。我说无形的现成品,比方说榫卯结构并不是我的创造,榫卯结构它就是中国几千年中国人的一种生存方式、造物方式。在我们现有的历史建筑,甚至传统的文献都有很多这方面的记载,我只是利用这样一种现成的资源。在具体的物质材料方面,我用过木材、各种金属材料等等。我身后的这件作品《楔子11#》就是一个现成品,我想告诉所有参观这次“楔子”展览的观众,楔子从哪来?楔子其实就从我们的生活、历史中来。我们每家每户过去要开门,要把门固定,都会插上楔子。古代的城门,都是很厚的、巨大的厚木板门,怎么去固定?我们就会发现在门的两边是用大楔子插进去进行固定。“楔子”在今天还是无处不有,我们在生活中常用的工具或农具,为了不让它脱落,会打个楔子进去,可以用得更久。这次展览我特别把它提出来,作为我艺术表达的一种媒介。这个媒介是想告诉人们,有形的楔子无处不有、无形的楔子无处不在。我还常常背着楔子到一些有意思的地方,在国内、在欧洲很多国家,我都插上了楔子。它已成为我的个体行为,其实就是一种新的东西的介入。这就是我的整个创作动机和来源。在这次展览当中,我还通过我们的展览、美术馆,向所有的观众准备了一百个楔子的小物件,让他们带着这个楔子,在生活当中,去插到他们认为最有意义的地方,得到了很多观众对这个活动的参与,他们插完楔子后,会拍成照片,回复给美术馆,并且有各种各样的留言。他们也确实体会到楔子在生活当中的使用性,同时也感觉到楔子有它特别的意义。

SAF:这次展览作品和空间的处理方式所涉及的雕塑语言、社会现实、观念表达方式等,你认为其中最大的挑战和困难是什么?

傅中望:这次展览的整个呈现方式可能和通常我们做雕塑展不一样。我们过去的雕塑展可能都是放在展台上,每一件作品是独立的。那么我这一次展览所有作品的呈现,都强调与空间环境发生某种关系,这种关系是一种榫卯的关系,也是一种介入的关系。展览中有专门展出楔子的一个厅,全面梳理了我在几十年创作当中与楔子相关的作品和最新的创作。其中也有我背着楔子到国内以及在欧洲很多国家插楔子的影像,它已成为我的个体行为,其实就是一种新的东西的介入。将楔子这里插一个,那里插一个,在不同的地方,不同的背景,不同环境当中,会给人一种特别的感悟,所有的观看者都会把自己带入进去。比方说我在外面走廊上放了那么多的楔子,其实就是一面墙,我很多楔子在墙体的缝隙插进去,你会感到不同的楔子有一种特别的遭遇。我是在提示一种东西,其实我们每个人都是楔子,相互之间都楔的紧紧的。这个楔子可能有时候让我们无法摆脱,所以楔子在这一个厅就提示了这次展览的主题。

还有一个就是,我让观众看到楔子的力量,楔子的作用,它不光是物理性能的作用,可能还有其他的作用。所以这个展厅在呈现上也是尽量地让楔子和环境建立一种关系,整个展览的布置,从室内到室外,我认为就是关系的艺术。我这么多年做榫卯结构做楔子,都是在提示这种关系的存在。因为今天这个时代,人类社会的关系已经越来越复杂,我们处在这个复杂的关系当中,无法去解决其中的问题,而只能通过艺术的媒介提出问题。

在我所有的作品创作当中,从上世纪八十年代到现在,我一直希望我的作品是对现实、对社会的一种思考,这种思考也不断地去把它物化。从榫卯结构到现在的楔子,可能和我们所说的审美有很大的差异,在过去我们所有的雕塑都会谈到审美的问题。我们塑造人物形象、制造形式感的东西都会给人带来美感。我觉得当代艺术、当代雕塑解决的可能不光是一个审美的问题,而是提出问题去让人们思考,有些可能不会是传统意义上的美感,它可能是一种视觉现象,或者是一个事件过程。你呈现的这个东西只是媒介,需要去和观众对话,一旦这种对话关系能够产生心灵的互动,就是一种美感,而不是形式上的美。

包括我在美术馆建筑上面插入的那些大楔子,我的本意并不是从视觉上去制造形式美,而是让这个楔子怎么介入到建筑当中,给人带来异样的感觉,甚至会发问。作品本身的制作是一个方面,作品的呈现也是非常重要的,所以这次展览对我最大的挑战,不是室内的作品,而是室外的大楔子。室外那些将近七、八米,甚至上十米的这种大型的金属楔子,要和建筑空间、体量、结构发生关系,要进入到它的间隙当中去。那不是我个人的力量,我们的展览团队为此付出了很多,几乎都是用将近六十吨、八十吨,有的是一百三十吨的大型吊车从空中跨越,然后插入到建筑当中,还要将其固定。这是在我以前所有展览当中都没有的事儿,对我来说是一个很大的挑战。当时在做这个作品的时候,作品起吊进入到某一个间隙当中时,我真的很担心它能不能成立,从建筑结构方面,能不能够承受住这么大楔子的重量。当然我们团队也有工程师来对建筑物的内部结构核重参数进行了计算,应该说这是我目前展览从室内到室外整体呈现的最合适的方案。这种挑战不光是创作作品和展示作品,公众对楔子是什么看法?你为什么要用红色的楔子介入到一个美术馆当中去?楔子意味着什么?我每天会给很多观众解答他们的提问,当然也有些是我解答不了的,因为我本身有疑惑也有问题。

所以这次展览,我觉得“楔子”只是一个开始。“楔子”在中国传统的章回小说当中,过去是没有“前言”两个字的,只有引言,这引言就是“楔子”两个字,就叫前言。所以我的作品在室内、室外这些空间当中的环境当中的呈现,也只是一个新的开端,我希望后面还有更多的故事。

SAF:疫情改变了世界的格局,您如何看待国内的艺术生态现状和当代雕塑在中国现实中的处境?

傅中望:确实在这么一个特殊的时期,疫情给全世界都带来了很大的影响。就像我前面说的,有一种无形的楔子进入了人类和地球,它就改变了当前的政治、经济 、文化的格局,包括艺术家本身。在一个疫情特别严重的时期,我就关在家里,将近三四个月的时间,这个时间作为个体的人是没有什么作为的,只能去思考,只能去期待。甚至在这么一个时期里,我觉得艺术无能为力,也解决不了什么问题,所以只能自己在家里写字、画图,表达个人的情感。作为雕塑家,一个长期从事立体艺术的工作者,在家里不能做雕塑,只能在平面上思考,所以在疫情当中画了很多图,做了很多图像,在微信和网络上发表,我作为一个个体来说,也只能仅此而已。疫情还在继续,这个继续不光是在中国,在全世界,通过这样的一个特殊时期,我们艺术家可能都有一种对生命的重新思考,艺术能做什么?艺术能为这样一个无形的、看不见摸不着的东西,能解释什么问题?这时期可能是对现实的感受和体验,希望用一种方式去表达。其实我们也看到从去年到今年,很多的艺术家都在这样一个特殊的时间,以个人化的方式,表达自己的各种立场、态度、甚至看法。我觉得艺术家在思想上是永远没有停息的,但是由于疫情,让很多艺术家的工作、生活都受到局限,在这样一个时刻,我们能够如何把自己个人的思考转换成一种视觉的形态,去表达个人的意图,每个艺术家都在做这方面的努力。事实上我这次展览在这么一个特殊时期出现,并且取名为“楔子”是有着特殊的意义的。楔子是有形的,进入人类地球的这样一个无形病毒的楔子,是看不见、摸不着的,所以这个对我们的现实,包括个体到社会整体,一直到人类的整个地球,都产生了巨大的变化,我觉得这可能是我们未来需要思考的问题。我们的存在方式和生活方式要做巨大的改变,要处理好这样一种生态关系,人类对自然的介入可能太深,所以我觉得这可能未来都是一个长期永久的话题。

点击视频观看

策展人冀少峰 随访

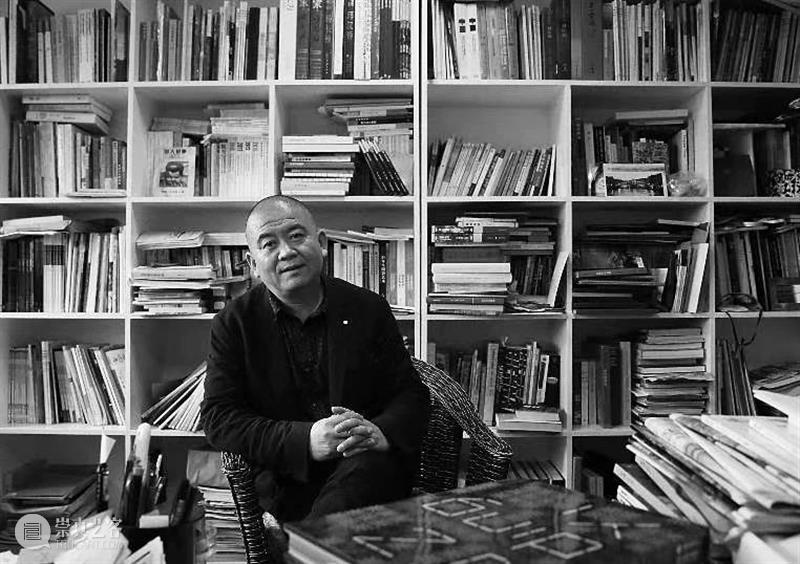

策展人冀少峰,2016,图片由策展人提供

冀少峰:这个问题我觉得问得挺好的。确实在疫情期间,我们开过两次线上的会议,讨论究竟取一个什么样的题目。当时想了很多,“楔子的N次方”我也想过,但是无论想什么题目,都觉得必须有“楔子”。所以这个我跟他讨论期间,也确实是从他的作品开始分析。他作为一个老炮儿吧,作为从“八五”这么一路走过来的,从改革开放亲历了计划经济的解体,也看到了市场经济的开启。特别是我们由思想解放到改革开放的全过程,傅中望他都经历了。这段经历是他这一代人的福分,他能尽享改革开放所带来的思想解放的活力。所以他的作品其实就是四十年中国改革开放的变迁史。那么他早期的作品《天地间》,你可以看到八五时期的开张强悍,他也做了很多金属的雕塑。如果往前再追溯的话,他参加过七十年代末期轰轰烈烈的黄陂农民泥塑。后来考上了中央工艺美术学院,接触到北京这种风云激荡的地方,促使他的创作发生了根本性的变化。回到湖北,他到了湖北省博物馆,看到了楚文化悠久的历史和灿烂的文明。后来他又到了省美术院,作为专业的创作工作者,我觉得这些对他创作都是有很大的影响。没有黄陂泥塑,他可能做不了雕塑,没有博物馆的经历就不会有《榫卯结构》。他在1994年的“雕塑1994”展览,我觉得对傅中望的出场是一个关键,从此就给他贴上了标签。大家一谈“榫卯”就是傅中望,傅中望就是“榫卯”。他的《地门》系列、《榫卯结构》系列、《异质同构》系列、《金属焊接》系列、《铝箔拓型》系列。他做的很多,信手拈来的都很多。他有一个优点就是信手拈来,变废为宝。他做人是这样,持家也是这样,办美术馆也是这样,都是搞那种没有钱的事,但把它做出好效果。我跟他在一起多年,体会非常深。

榫卯已经够简单了,就是一个榫和卯的结合。我查了很多,什么是榫和卯,就是关系与关系的艺术,一个阴一个阳,阴与阳的关系,就是关系与关系的艺术。人与社会的关系、人与人的关系、男女的关系,所有的榫卯都已经解决了。而且他有这个敏感度,比如我们今天特别提倡强调优秀的、传统的中华文明,其实榫卯就是我们的中华文明。他又没有完全像过去榫卯一样,他把榫卯变成了一个传统符号在今天当代的转换,这个问题就解决了。用今天的话叫“创新性发展和创造性转换”,就是中国的艺术在迈向现代性的过程当中,傅中望用榫卯抓住了创新性发展、创造性转换。但是榫卯还是有审美,还是有造型,还是有叙事还是有故事。那么如何脱离开榫卯?后来他在北京“开物—傅中望个展”的时候,他做的是《大木作》,就已经很简单了。这个还不是我心里想要的,也不是他心里想要的,但是艺术家的发展是要有一个过程。

其实在九十年代,他已经有“楔子”的痕迹了,他2018年和魏光庆在德国波恩当代艺术馆做了一个展览,在那个过程当中,他突然在大街上发现了跟这个楔子有关的内容,其实他以前自觉不自觉地就抓住了这个符号。那么这一次,他就抓住了“楔子”,他就说这个展览不想搞成一个回顾展,也不想展很多其他的东西。当时馆长给他提的条件,就是我把整个美术馆的三层都给你,当时我也特别惊喜,这么大的空间,那么这儿展文献、那儿展手稿如何如何。后来总觉得不直接。我的原意也是要展楔子,就是全部是楔子,进入到美术馆各个角落全是楔子。我的这个策划的理念就是这个。傅老师也是这个意思,他就想把我们前期的什么文献、年表这些都去掉,因为那就完全有点回顾展的意思。然后他在美术馆外边的不同的地方都插上了楔子,在展厅里边能插上楔子的角落都插上楔子,这样他就有一个侵占,这个不仅是空间的侵占,平面的侵占。你只要进到美术馆,你就可以看到楔子,看到楔子你就可以想到傅中望。所以我自己写的文章起的题目就叫《楔子的力量》,他的展览的名字也就叫“楔子”。为什么?楔子是最简洁、最单纯,没有造型、没有叙事、没有意义,但是它从有限走到了无限,从有形走到了无形,从有限走到了无边界。它超越了国界,超越了地域,超越了媒材,应该还是超越了观念。它就是在当下最有力量的表达,这就是楔子。无处不在,无时不有,打破媒材,打破边界。而且在最极简的内容当中,表达了最深邃的思想。他不多说,每个人都给你一个楔子。楔子回到你家的任何地方,就说我们这个门,你不想让它再关上,楔子一插它就固定了,这就是最简单的。它什么都说了,同时又好像什么都没说,因为它太简洁了。所以这就是楔子,这就是走到了这个阶段,他不仅颠覆了过去所有时段的艺术,他也给我打开了一个新的空间。这个空间我觉得它不是一蹴而就,也不是随意的,而是经年累月的思考所得。因为他没有前面的《金属焊接》、《榫卯结构》、《天地间》、《铝箔拓型》系列,没有《大木作》是不会走到“楔子”的。恰恰有了《大木作》,已经跨了一步了,但是“楔子”这一步就更大了。但是这楔子也很危险,以后傅中望再怎么走,不能总是做楔子了。

我觉得这也是在疫情阶段,他的阶段性创作,我期待以后可能会带来更加精细的变化。

SAF:您认为傅中望艺术生涯中不同阶段的变化是什么?

冀少峰:其实我刚才已经说了,不同阶段的变化,比如黄陂农民泥塑,他做泥塑,他那个时候做主题雕塑。后来报考了中央工艺美术学院。在中央工艺美术学院,比较能够表达自己在那个时段的创作的就是《金属焊接》。那么《金属焊接》后来就毕业以后就回到了武汉,其实他有很多可圈可点,比如说他的长辈,就是我们说那种掌脉的,在农村当你盖房子,他会给你看一下。所以傅中望的木工活做得非常好,从小周围邻居的家具都是他做的,他中学就做小提琴,非常可爱,他不知道小提琴需要加琴弦,所以拉不响。他特别热心,给别人做家具,这非常有意思。回来以后,他就到了博物馆,接触了擂鼓墩出土的编钟,各种传统文化的内容。

建筑,我们最能够代表的就是榫卯,榫卯这种构合,我觉得他抓住了。抓住以后,他做作品有一股气在里面,这非常令人感动。比如他在博物馆,白天你是不能工作。他临摹过出土的大棺椁上面的纹路,听起来还是很吓人的。擂鼓墩出土的这些大的文物上面都有很多雕龙画凤的古漆图案,他都临摹过,编钟他也复制过,所以这段经历其实很有意思,临摹你可以,复制你也可以,但是白天你必须做博物馆的工作,只有到晚上才可以有属于自己的时间。当时个天气又热,又困,那怎么办呢?没有咖啡喝,那就喝辣椒水,喝辣椒的时候浑身是汗,也驱蚊子,但是也给你带来的激情,很激动。现在就很舒适,喝杯咖啡提提神,抽根好烟,而那个时候喝辣椒水就是他的创作状态。所以你看很多创作系列就这么产生的。

后来他经常坐飞机出去,发现餐盒是铝箔的。那种餐盒他发现以后,觉得拓个东西还不错,这就产生了《铝箔拓型》系列。还有《异质同构》系列,“异质同构”这个词也是西方来的词,但是在他这儿表达的就是不同的材料的嫁接。你看最早是金属和木头的嫁接,给我们带来很强烈的震撼,这也是他的一个系列。后来《大木作》也是一个非常有代表性的。后来他的《束之行者》系列,这个树枝把它捆起来的那个树,还包括《地门》、《天井》,还有《无边界》这些东西,系列虽然很多,但不变的就是关系与关系的艺术。但是《楔子》是我最喜欢的系列,走到楔子阶段,我觉得傅中望是纯化艺术语言,而且达到极简的高度。这个高度,如果没有前面那些铺垫也是不可能的,他铺垫到这个程度了,抓住楔子敏感的东西,要把简洁的元素表达出无限丰富的思想,这个太难了。

我觉得傅中望非常智慧,因为我们在一起生活嘛,为什么不说工作呢?就他的吃喝玩乐和我是在一起,除了不在一个屋里睡觉,其实基本上都是在一起。以前一日三餐,除了早餐不陪我,基本上都是他陪着我。现在我尽可能多陪他。在陪的过程当中,他的优秀品格,比如说他做美术馆,把美术馆做成榫卯,为什么?因为要把社会、公众、专家搞成很好的关系,要让领导满意、让专家满意、让群众也满意,三满意。那么他现在不做美术馆了,他搞艺术,还是这个道理。我们开玩笑,就说他不是一个真正退了休的人,他心其实并没有退休,表象是退休的,但心系美术馆,他一直给我们操了很多心。我们这次“红色文艺轻骑兵”他都很有热情,写春联、送春联最早是他发明的,这都非常有热情,我们给他开玩笑叫“退而不休”,但是我们喜欢这种退而不休,他现在精力非常充沛。大型活动比如“中国姿态雕塑展”,我们马上做“中国生态雕塑双年展”,其实他都浸入了无限的心血。任何空间有活动,他都没有把它单纯看成是空间,他认为这就是繁荣区域的文化。比如我们今天讲武汉又活跃了,又突起了,傅中望起到非常重要的作用,他把整个文化生态来做了一个“楔子”。傅中望就是一个鲜活的“楔子”,这个“楔子”插在这,我觉得是最好的作品。他把自己的人生来做作品,是一种境界。

1982 毕业于北京中央工艺美术学院特艺系雕塑专业。 先后任职湖北省博物馆美工部、湖北省美术院雕塑创作室。 2006 年任职湖北美术馆。 2016 年在武汉创意天地设傅中望工作室。

关于策展人

冀少峰,现任湖北美术馆馆长。自20世纪90年代中期以来,先后参与了国内外许多重要的当代艺术活动的策划、组织和学术研讨,先后在重要美术期刊发表当代艺术理论、艺术批评和当代艺术家评论文章百余篇,计百余万字。已出版专著《中国当代艺术批评文库:冀少峰自选集》(北岳文艺出版社)、《品图:冀少峰艺术批评文集》(河北美术出版社),主编《从地门到天井:傅中望的艺术》(河北美术出版社)。2013年获第55届威尼斯双年展最佳策划奖,并在北大“百年讲堂”作“从水墨到再水墨”的讲演。2016年1月在斯坦福大学艺术学系作“片断叙事:中国当代绘画与社会叙事”演讲。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享