1911年2月,古斯塔夫·马勒作为时任纽约爱乐乐团的指挥和音乐总监,在纽约卡内基音乐厅指挥了他生命中最后的音乐会,而后回到维也纳,同年5月逝世。

马勒在纽约(1910)

©New York Philharmonic

1960年,马勒诞辰100周年之际,作为马勒作品最积极的倡导者和推广者,伦纳德·伯恩斯坦同样在卡内基音乐厅,作为纽约爱乐乐团的音乐总监,在面向青年观众的“年轻人的音乐会”(Young People's Concert)上,深入浅出、充满感情地,向他的“小朋友们”介绍了马勒的作品。

“谁是古斯塔夫·马勒?”

伯恩斯坦“年轻人的音乐会”系列录像也在全世界广泛发行

我们常常认为马勒的作品艰深庞大,富含哲思;而另一方面,在伯恩斯坦看来,马勒的音乐没有欣赏的“门槛”,在深沉的同时富于童趣,甚至,年轻人们比年长者更容易理解马勒的作品。

我们在此以马勒第四交响曲为线索,节译部分伯恩斯坦在这场音乐会上的说明,带着全新的视角共同发现——谁是古斯塔夫·马勒?

许多人认为,马勒是个好指挥,却不是一个伟大的作曲家,他们认为马勒的音乐与他指挥的那些作曲家太过相似——莫扎特、舒伯特、瓦格纳……他们认为指挥家的脑袋里装满了其他人的音乐,又如何能创作自己的作品?当然,我不同意这种观点,我认为马勒的音乐非常出色,也独具原创性。

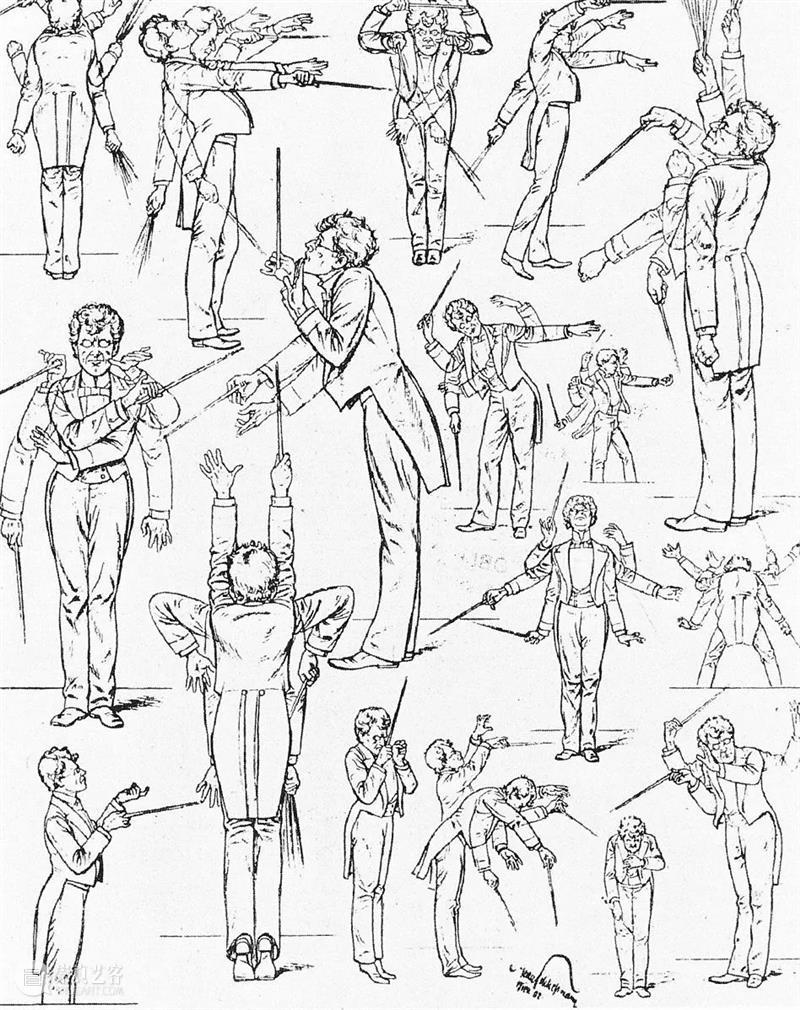

指挥家和作曲家,就像一个人的两面。而对于马勒,这个问题尤为突出——在他音乐生涯的许多方面,都表现出两面性。通过聆听马勒的音乐,我们也能够发掘这些特性的存在。

指挥家马勒(1901)

©Fliegende Blätter

在马勒第四交响曲的开头,你能听到像圣诞铃声一样的声音。愉悦可爱的旋律,充满高昂的情绪,就像有人站在世界之巅吹起了口哨。

或许你很难相信,写出这些愉悦内容的作者,却是世界上最不愉快的人了!而他的不幸来源于他内心长久的矛盾。这部交响曲一方面积极乐观,其中却而流露出这悲伤、呜咽的声音,如同心碎的,马勒另一面的声音。

当然,人们会觉得“就像莫扎特、巴赫,所有的作曲家不是都徘徊于悲喜之间吗?”没错,但没有作曲家在这两个方面做得如此极致,如此欢欣又如此痛苦。在马勒痛苦时,他的痛苦如此纯粹,就像一个哭泣的孩子,没有什么能够安慰他。在马勒快乐时,他的快乐也像孩童一样纯真。

这就是解开马勒这个谜题的钥匙之一:一方面他就像孩子,他的情感是极端的、夸张的,就像青春少年的情感。我认为年轻人其实能比年长的人更能理解马勒。当你理解了他音乐中这孩童的声音,就能够更加喜爱他的音乐。

捷杰耶夫指挥慕尼黑爱乐乐团

马勒第四交响曲唱片封面

马勒的一生中,一直在挣扎于重获这些纯净的、丰沛的童年情感。我相信你们都有过这样的感受,特别是在春天,当万物都如此美妙,让你莫名地想要流泪。而马勒的音乐充斥着这样的情感,也充满着自然的声音,像是鸟鸣声,号角声和森林中的声音,这些都是他对美的认知,是一种童稚的美。

一方面,你看到这个成熟老练、博学多才的成年人,挣扎于自身内心的多面性;在他的心中,总致力于找到纯真童稚的自我。这也是马勒双面性的矛盾:一半是成人,一半是孩子。

在马勒第四交响曲的最后一个乐章中,你能够听到这样的矛盾,它就像一个成年人关于童年的梦境,安宁、祥和、富足。而这一切,建立在多年的成熟艺术理解之上。

这段乐曲在演奏的同时伴有歌唱,一位女高音用德语唱出关于天国生活的美好诗篇。女高音的声音轻柔,就像孩子的声音。自然,乐曲也像是孩子对天国的美好想象。

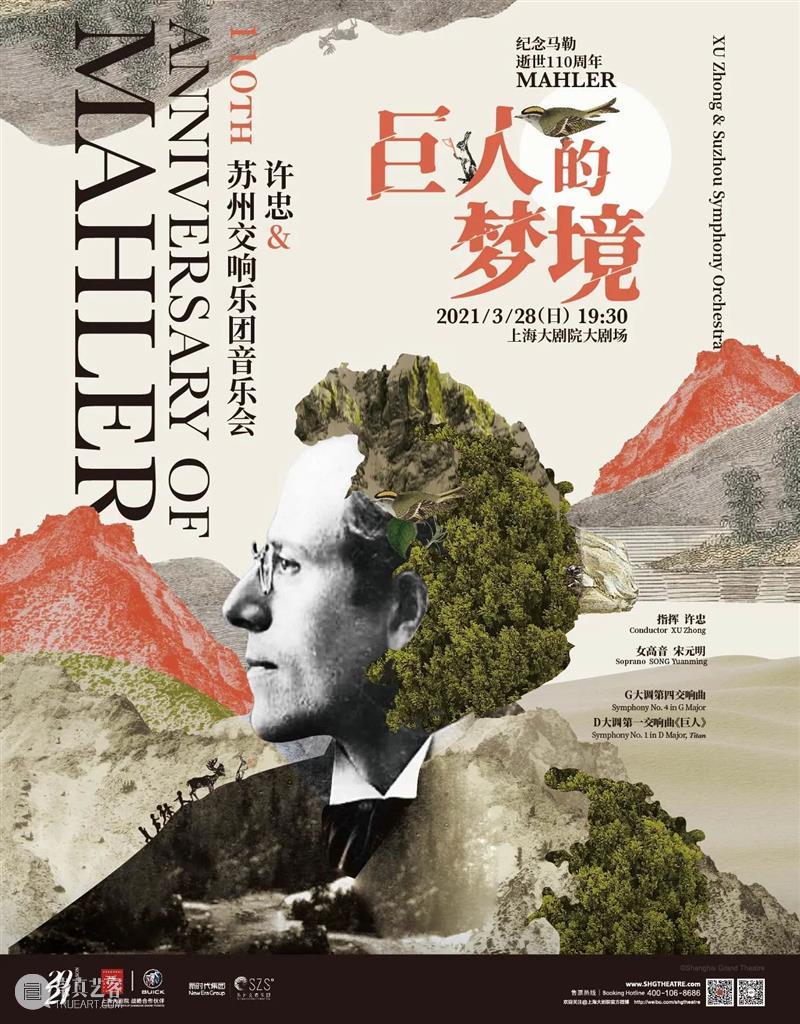

相关演出

纪念马勒逝世110周年

巨人的梦境

许忠&苏州交响乐团音乐会

110th Anniversary of Mahler

XU Zhong & Suzhou Symphony Orchestra

指挥:许忠

女高音:宋元明

演出:苏州交响乐团

Conductor: XU Zhong

Soprano: SONG Yuanming

Orchestra: Suzhou Symphony Orchestra

马勒 G大调第四交响曲

马勒 D大调第一交响曲 “巨人”

MAHLER Symphony No. 4 in G major

MAHLER Symphony No. 1 in D major, Titan

时间 | Date & Time

2021/3/28 19:30(周日 / Sun)

地点 | Venue

上海大剧院·大剧场

Lyric Theatre, Shanghai Grand Theatre

票价 | Tickets

¥160/280/480/680/880

长按识别二维码或点击“阅读原文”

立即购票

节目、艺术家及时长信息或有变动

请以现场演出为准

本文部分内容编译自 Young People's Concert: Who is Gustav Mahler?

责编 艾瑞 | 海报设计 好好 | 执编 Lotus

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享