点击海报了解相关展览“空间规训”

回归日常:建筑影像的生产与解读

孙海霆

(展览“空间规训:特邀摄影)

活动现场

<<请滑动查看图片>>

开始今天的讲座之前我稍微补充两句,这次展览是我的好朋友梁琛发起的,他想通过展览探讨建筑师曾经生活过的空间对他们日后职业实践所产生的影响,因此有了这个展览的主题“空间规训:一些房子与一些建筑”,也邀请到国内12位建筑师来共同完成这个展览。

我今天讲的主题只有很小一部分跟展览的照片直接相关,策展的时候我跟梁琛讨论过图像的问题,这些照片不是竣工照,我们不希望以此来美化拍摄对象,而希望呈现回归日常的建筑影像,让我们重新有机会去凝视日常。这些平凡的时刻塑造了我们的空间、我们的心理以及我们的日常生活。所以这次讲座主题是“回归日常:建筑影像的生产与解读”,我希望通过今天的讲座让大家重新去凝视、去回顾自己每天生活中那些看似很平凡的空间和建筑,让大家以一个新的视角重新审视自己的生活环境。

今天讲座我大致分成三个部分,首先我会稍微讲一下建筑影像的发展简史以及它的基本逻辑。然后我会分享两类个人非常感兴趣的摄影流派,也是对当代建筑影像影响很大的两个派系。最后我会分享自己拍摄的3-4个专题,包括这次“空间规训”部分的照片。

一

建筑影像发展简史与基本逻辑

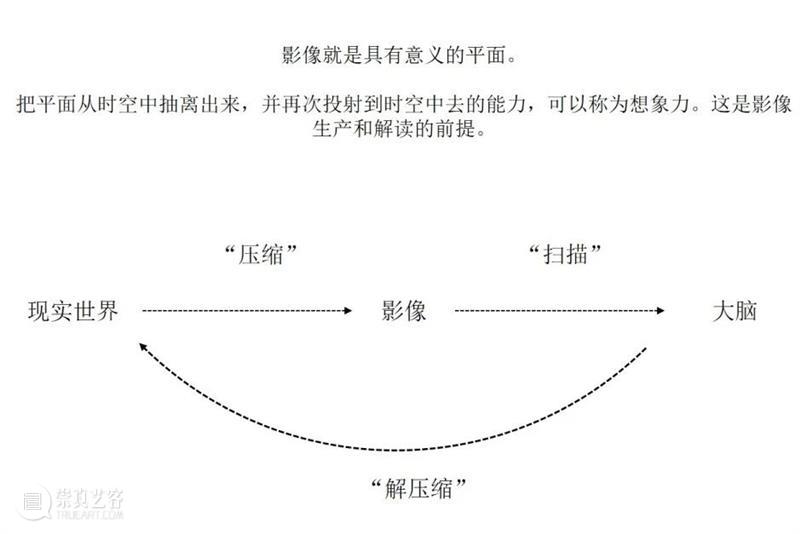

我现在就开始简单说一下影像,它的逻辑很简单:先把现实世界压缩,把它拍平拍成一个二维图像,然后图像通过眼睛扫描进入到大脑,真正对你大脑产生刺激的其实是一个“解压缩”过程,也就是说你必须要有现实空间的经验才能够读懂或者还原图像。但这里存在一个问题,压缩的过程可能是摄影师来做,解压的过程是观者来做,那么这两个部分中对于现实空间的认知或者判断都会左右人对图像的还原度。

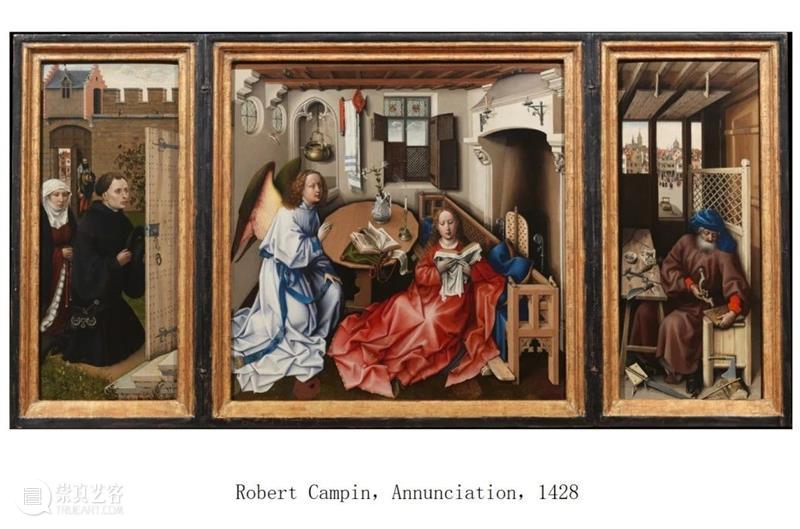

我先讲一个小故事,大卫·霍克尼(David Hockney)做过一个系列研究,把欧洲中世纪跨度大概一两百年的画作放在一起比较,发现15世纪左右(大概1450-1500年)绘画对现实空间描绘的精准度有了一个质的飞跃。

这幅1428年的画是罗伯特·坎平(Robert Campin)的《受胎告知》(Annunciation),它虽然也很好看,但很明显透视关系是不准的,比如画中桌子以及桌上物品的透视是非常僵硬和不真实的。

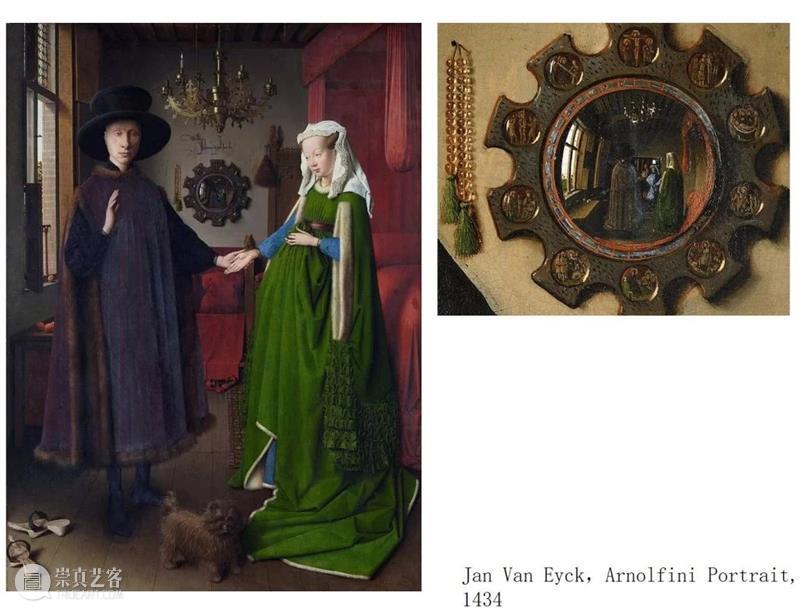

但是仅仅过了很短的时间,我们看1434年扬·凡·艾克(Jan Van Eyck)的《阿尔诺芬尼夫妇像》(Arnolfini Portrait)。请大家注意背景部分,背景里镜面的反射描绘达到了一个非常逼真的程度,这种细节的描绘反映出对透视的理解跟以往画作有了质的区别,已经达到照片级别的描绘。

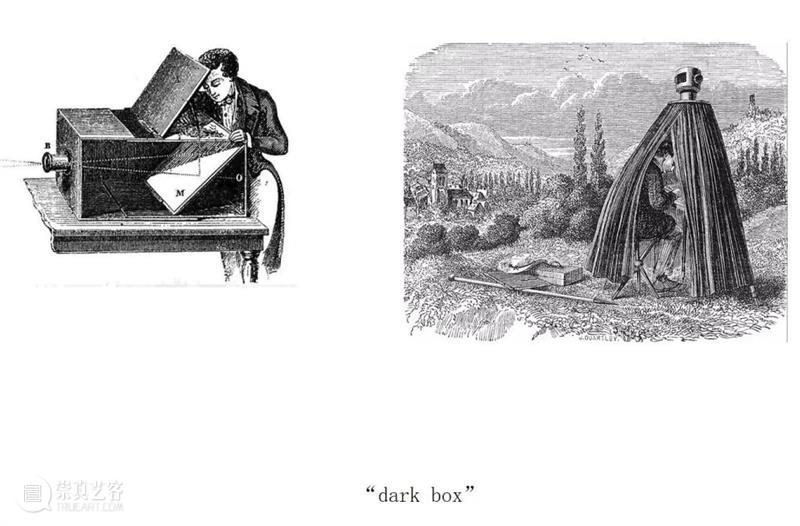

霍克尼在研究过程中对这种短时间内绘画技能以及画家对透视理解的进步感到惊异,后来有一些学者去研究这段时间的绘画技巧包括可能使用到的工具,发现当时很多画家已经开始采用一种装置,一种相机原型的装置,这个装置已经有镜头、有暗箱,能通过反光镜把图像投射到画家可以去描绘甚至去临摹的程度。右图是写生它帐篷顶上顶了一个取景装置。这样一来这些工具极大地提升了当时画家透视和写真的精确度。

刚才看到的暗箱是一个相机原型,光学部分的问题得到解决,但成像问题还没有,后来到19世纪路易·达盖尔(Louis-Jacques-Mandé Daguerre)把感光材料的问题解决了,真正带来一个质的变化。但最初解决成像问题后人们发现虽然能成像,但是曝光时间非常长,最开始一张照片可能要曝光半个小时,跟现在相机1/500秒一下的曝光速度完全不一样。

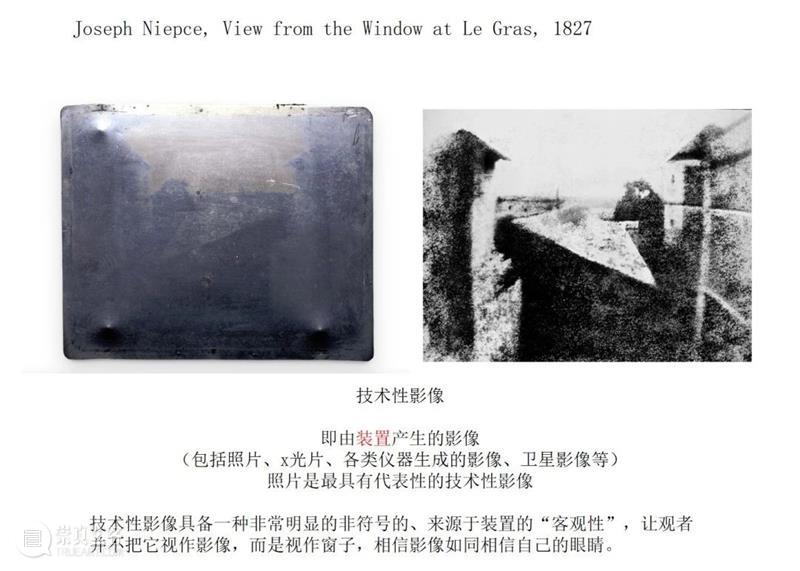

人类目前最早的一张照片是《窗外的风景》,可以看出建筑是一个天然的被拍摄对象,因为建筑不能动,特别适合当时超长的曝光时间。

从此人类通过摄影多了一个新的记录、传播和理解世界的渠道,就是“技术性影像”。

技术性影像最厉害的点在与它天然具备一种“客观性”(当然这种“客观性”其实非常可疑),人们都会把照片作为一种证据。它被认为是世界的镜像,是世界的真实体现,尽管它跟世界有天壤之别。随着照片洪流的闸门被打开,现在我们已经被图像世界所包围。图像它重新再次建构了“真实的世界”,某种程度上它甚至替代了我们真实的世界。

在建筑影像里,或者对建筑学对整个城市和建筑来讲同样的事情也在发生,建筑物与影像的配合变成一种天经地义的事情。其实大家也会有这样的经验,试着去想一下当你在讨论或者想起一个建筑时,脑海中有的是你在建筑中的真实体验还只是某张建筑的图像?很多时候包括在建筑学专业领域,很多人在讨论某个建筑时其实他不一定到现场体验过那个空间,他在讨论的基础其实是他曾经看过的这个建筑的影像。这种情况下有点可怕的事情产生了,图像它已经不再是传播信息的信使,它开始变成了一个建筑的替身,它在某种程度上替代了它所描绘的建筑。

二

两类摄影流派

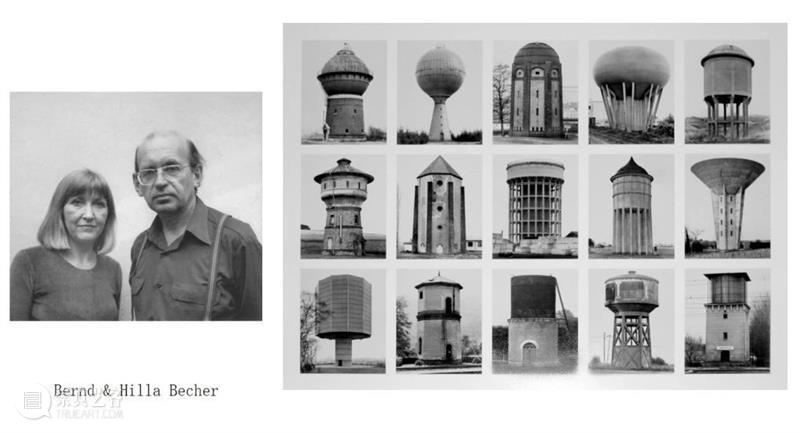

我接下来想讲的是我个人感兴趣的两批摄影师。一个是杜塞尔多夫(Dusseldorf)学派,主要由德国的一批摄影师组成。第二个是“新地景”(New Topography),主要是美国的一批摄影师。杜塞尔多夫学派的基本特点在于照片没有表情、非常理性而且匿名,你会看不出摄影师的任何情感,拍摄似乎也没有很多主观选择,整体上有类型学倾向。他们所有的拍摄工作都非常严谨、精准、有计划性,然后照片输出非常大。美国的“新地景”派则是公路漫游式的、很随机、有日常的视角与情感,是更生动的一种状态。

首先是杜塞尔多夫学派的创始人伯恩·贝歇(Bernd Becher)和希拉·贝歇( Hilla Becher)。他们最有名的照片是一系列工业建筑的摄影,包括水塔、仓库,煤气罐等,图像是档案式的,完全没有表情、没有情感,没有任何多余技巧。但其实照片拍摄非常讲究,拍摄时贝歇夫妇一定会选全云天,这样就没有阴影,状态一致使画面非常平,所有细节也得以展示,完全是一种标本收集式的客观拍摄手法。他们通过大量收集有相似结构的构筑物来探讨表象上的微小差异以及结构上的相似。所以照片本身有一种档案学或类型学的意义。

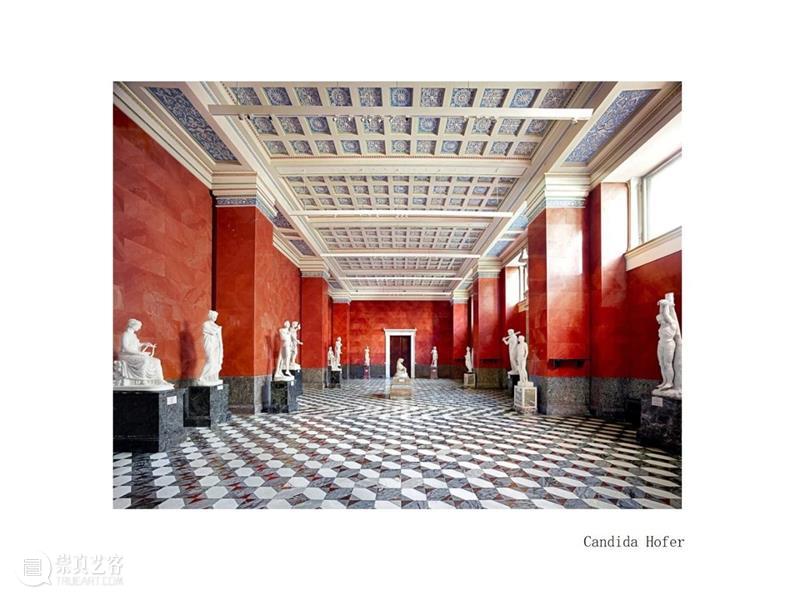

他们的学生坎迪达·赫弗(Candida Höfer)采用古典的一点透视的方法拍下一系列室内照,非常工整并且没有表情作客观呈现。托马斯·鲁夫(Tomas Struth)则以冷静视角拍了一系列别人参观博物馆的照片。

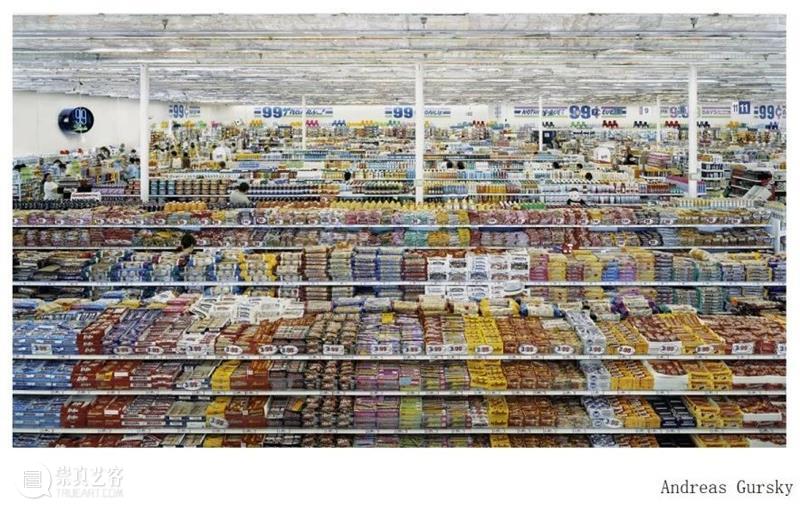

安德烈·古斯基(Andreas Gursky)是单幅照片售价最贵的摄影师。这是他很有名的作品《99美分》。他试图去展现并解读世界在生产、消费领域的奇观。

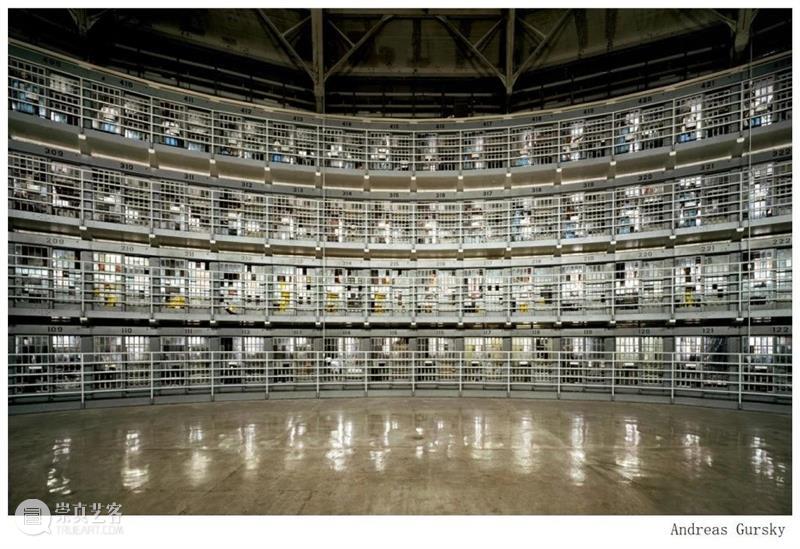

他的摄影还探讨了人类对自然环境的重新塑造使之变成人工化的自然。这是一个马里兰州的监狱,贴近于我们了解的全景监狱:建立一个环型监狱,一个典狱长上或者狱警站在中间可以一个人监控所有劳犯。探讨空间政治和空间生产也是古斯基关注的主题。

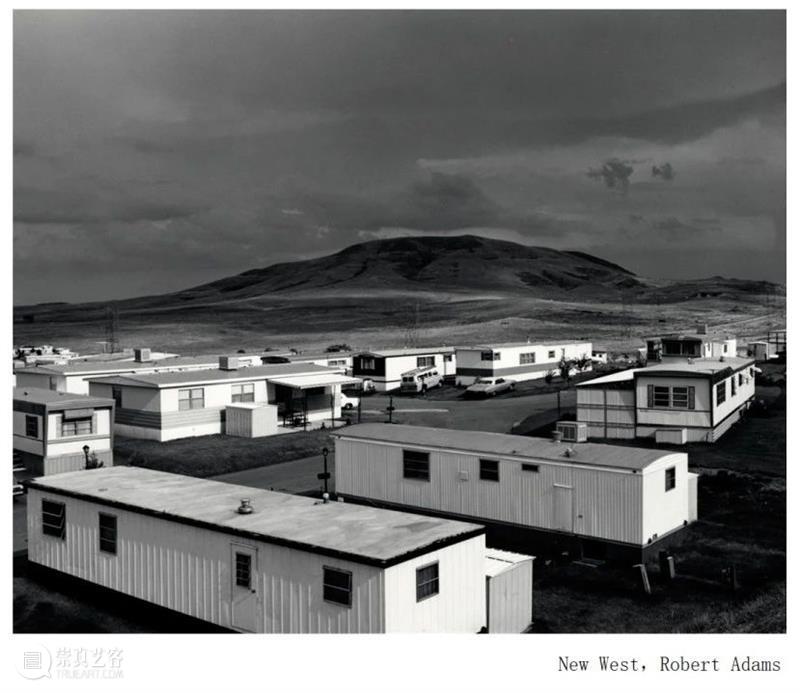

接下来是美国的摄影师,这组是罗伯特·亚当斯(Robert Adams)的“新西部”(New West)系列,表现了60年代的美国西部的移民开发,而不是传统的西部自然风光。我们可以通过这个系列重新审视什么是“风景”,传统意义上的风景是完全自然的状态,是表现纯净自然的美。但20世纪以来到现在,这个世界上你能够触及的地方,早已经被触碰并开发利用,你被迫不能再回避人类对自然地形的塑造与改变。所以亚当斯索性把人类这些粗制滥造的、临时的或者快速搭建的居民区纳入到风景范畴里,这种情况下他其实重新定义或者重新回应了“什么是风景,什么是地景”的命题,也让大家重新审视人类和自然环境的关系。

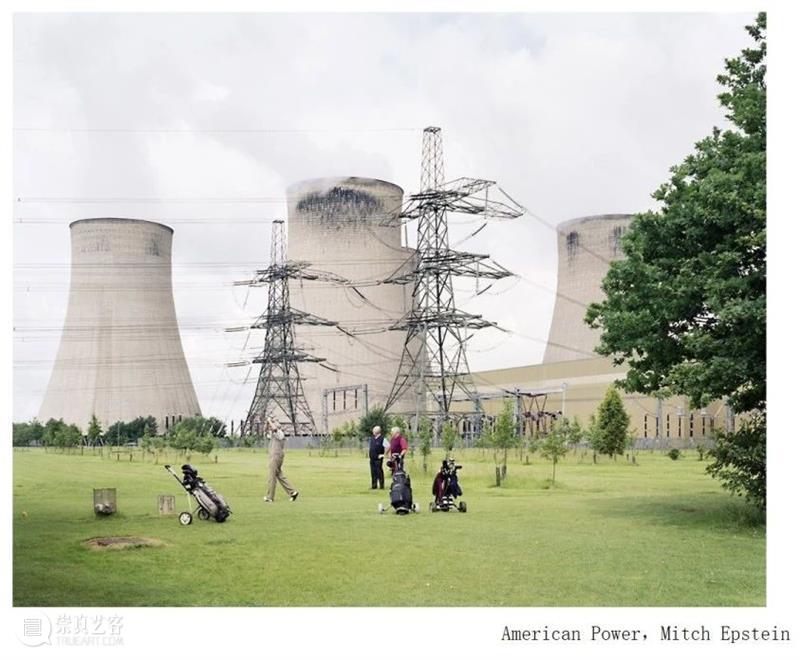

这个是米奇·爱泼斯坦(Mitch Epstein)拍的“美国能源”(American Power)系列,画面里为人类社会提供动力的巨大的能源设施与前景轻松寻常的生活场景粘贴在一起。

这个是约尔·斯坦菲尔德(Joel Sternfeld)的“美国景象”(American Perspective)系列。用一个日常视角看这些人类创造出的新型场所:如何建构一个“人工自然”并乐在其中。

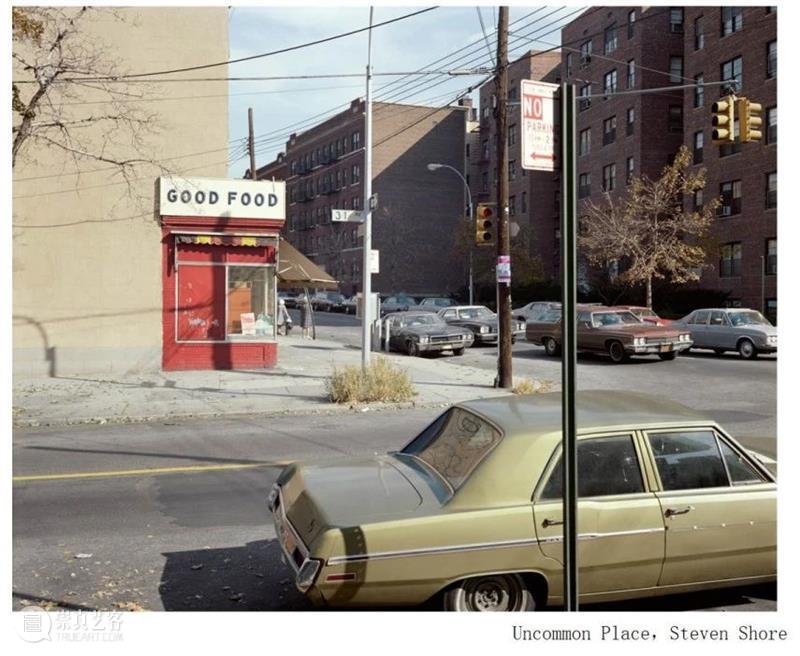

这是我特别喜欢的摄影师斯蒂芬·肖尔(Steven Shore)拍的“不寻常之地”(Uncommon Place),但其实再寻常不过。这一系列照片大概在1975-1978年拍摄,我们现在看这些照片可能觉得有时代感,但当时展出时人们觉得这拍的不就是我们家门口特别普通的景象,有什么好看的呢?大家可以去想一下这个问题,一个民族或者群体最深层次的选择往往是通过非常日常和基本的事情表达出来的,譬如说车辆的摆放、广告牌、电线杆以及基础设施等。肖尔让我们去重新审视这些日常图景,虽然非常普通我们现在看却觉得特别美国,这样一些照片准确传达出当时城市和建筑的氛围。

同时肖尔对于画面边框的选择看似随意其实非常考究,超出画面的电线杆、车辆会提示空间的延伸,观者的空间想象不会被框限在画面之内。

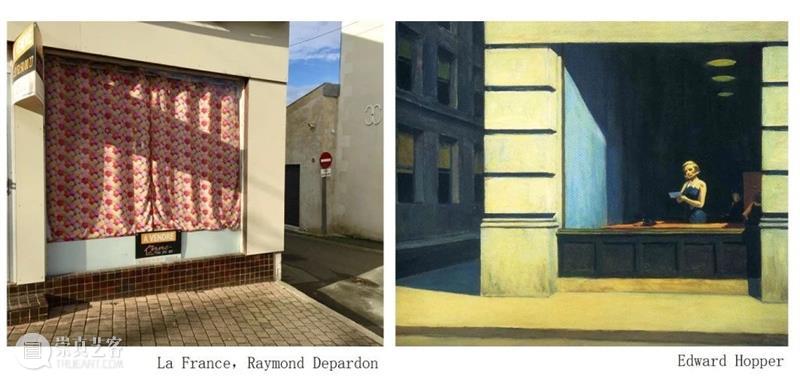

还有雷蒙·德帕东(Raymond Depardon),他以前拍黑白照片非常有张力,在职业生涯末期他突然用8x10相机去拍日常的法国乡村和城市图景。右边我放了特别喜欢的画家爱德华·霍普(Edward Hopper)的画,因为后来我看照片时发现画家和摄影师都会重新审视一些我们日常容易忽略的场景,这样的日常图景带来一种深层次的难以察觉的戏剧化体验,当我们去凝视平时一扫而过的场景时会发现非常多值得注视的细节。

三

拍摄作品分享

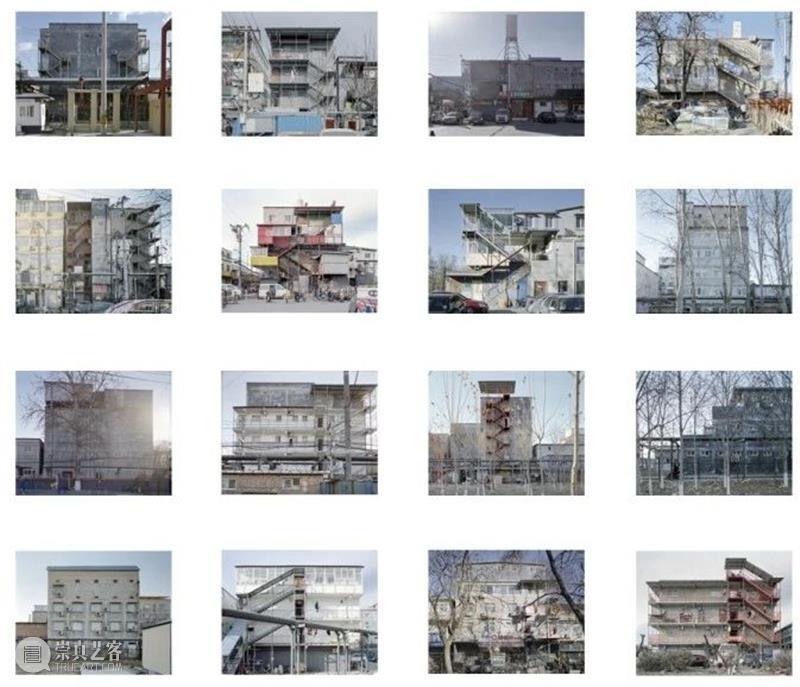

现在给大家分享我自己拍的一系列作品,第一个系列是“城中村建筑立面”。我先交代一下基本背景,我拍的是北京的城中村,大家可能认为在北京城中村已经被消灭殆尽,其实并不是这样。这些城中村靠西四环,但是因为旁边有西郊机场航空限高,征地拆迁的高昂代价却不能换来足够的新建空间,缺乏开发动力使得这些村子得以保留。而北京正常情况下小区房租非常高,大量外来务工人员承受不起,因此这个不在远郊非常方便贴着四环的城中村变成务工人员的庇护所,成为他们来北京的第一站。

这种情况下,城中村原来的村民发现把房子分割成很多小房间租出去的收益比做生意、种地或者做小买卖挣得多而且稳定。村民就开始了一系列的空间改造,开始给房子加建,但是北京房子的情况不像深圳、广州的城中村,房子一个挨着一个而且非常高形成“一线天”,北京的这个城中村是逐渐形成的自然村落,房子没有那么夸张间距也比较稀疏。因此村民想出的获得空间最大化的办法是“外挂”,他们用了各种外挂方式,在原来的方盒子外头加建很多小的空间,当然也在里面填充一些小的空间。然后为了这些小空间,他们又设立了一套单独的交通系统把它们连接起来,因为让所有的租户全从屋主自己家客厅上楼是不现实的。

结果这些外挂空间加上外挂的交通体系形成了一系列特别野生又好玩生动的房子,这些房子是大部分建筑师做不出的。举个例子,看这楼梯,这些支撑它的钢结构如此的纤细,如果大家稍微有点结构知识会知道这些柱子有非常夸张的高细比,所以没有结构工程师敢出这种图,但在当地村里随便找一个工匠就给做了。他们的逻辑很简单:用最小的代价尽量扩充面积。

这种情况下会产生很多极限的空间和建筑,比如这些外挂的小盒子,里面可能是卖煎饼的或者是教育机构,业态会非常丰富,整体看上去像一个移动城堡。有的楼顶上特别舒服,屋主做了一个大花房可以种花晒晒太阳。而且大家看楼梯,正常的楼梯应该是很缓的状态,城中村的楼梯有的很陡,但聊胜于无,“存在”比“难爬”重要。

这个楼梯也特别好看,在山墙面上,上面还有屋顶可以遮雨,很轻巧。我觉得特别棒,一般的建筑师未必能做出来这么好看的东西。

这个房子一看稀松平常,但仔细看你会发现一个奇怪的事,从这上二层怎么去三层?你会发现其实楼梯像腰带一样绕楼盘了几圈。而且它在内部小的出租空间和外部自然的边界处构建了一个非常暧昧的空间,既是公共交通空间又是一个气候边界,因为北方冬天非常寒冷这相当于多了一层保温措施。这个空间很舒服,租户可以在里面堆放一些自己家堆不下又不那么值钱的东西,晒被子、抽烟聊天这些事也都可以在走廊里面做。

这个房子甚至有点建筑学意义上的“好看”,像是欧洲的建筑师做出来的,大方窗和上面的小窗的比例也很有趣。

第二个专题叫“背景建筑”。在北京的环路以及主要干道的两侧有一些体量超级大而且特别平的板楼,长度可能100多米,高度至少70米大概有13-16层 。

北京盖板楼有一段历史大概分三个阶段,图中的楼是第二阶段的。第一阶段大概是一九五几年发起了一个“城市人民公社”的活动,要在北京盖4栋人民公社大楼,大楼可以看成理想的社会主义生活空间的实体化:楼里面有公司、幼儿园还有餐厅,每家没有单独的厨房,是非常理想化的社会主义生活模型。这种楼盖了3栋,第4栋没盖起来,因为后来发现不行,理想是这样但大家自己还是有生火做饭的需求。第二阶段的楼是在80年代左右盖的,现在还没有进到建筑学者的讨论视野。这批楼比起人民公社大楼往前走了一步,每家有自己的厨房,但跟现在一梯两户没有长走廊的板楼比保留了通常的走廊。这些板楼又高又大,如果楼在南边或者中间会投下巨大的阴影导致地块里没有办法盖其他的住宅楼,所以这些楼往往出现在一个地块的北边,在街道投下一个非常大的阴影。

之所以叫“背景建筑”,是因为这些房子很少被人注视却构建了北京街道的重要界面。要成为背景至少有两个特质,第一个是“脸盘”足够大,第二是没表情,这些房子恰好具备这两个特点。我在拍这系列照片时,刻意没有取景天空和房子两侧而是取了中间的部分,这样会让人感觉到一个无限延伸的状态,不知道这个楼它实际上有多大。我也是通过这种方法去探讨或者说去让大家感受到这种板楼对于城市空间有一个非常强的控制,会影响到人对街道的感受。

我都是冬天拍摄,因为夏天行道树会长叶子妨碍对建筑的呈现。

最后我说一下跟这次展览有关的图像。

建筑师的作品往往呈现出一种光鲜的感觉,因为大家看到的是房子被精心地拍过并且修过的照片。这次展览试图真实展现建筑师曾经生活过的空间、生活的状态以及他后来建成作品没有经过摆布的实际使用状态。我们这次定了个规矩,不管去谁家不管是老房子还是新房子一律不收拾,家里面地没擦就没擦,桌子上摆的什么就是什么。这个过程就会出现各种各样好玩的事情,也会有一些好玩的照片。

策展人梁琛设计的作品与丹东老家

点击文字了解更多

王子耕小时候的家

刘阳以前住过的房子和现在的工作室

刘晨的曲阜老家和北京的工作室

李伟的老家和新家

靳远在华南理工的家

点击文字了解更多

水雁飞的重庆老家

薛喆设计的“一庭亭”

陆少波在江苏的老家

刘可南在上海住过的地方

范久江的老家和设计的舟山定海台房

郭廖辉的老家宜宾

观众Q&A

当前展览中包括导览画册中的建筑摄影作品,你有没有设定什么基本规则或者有创作理念来统一整个影像风格?

我希望图像是真实的日常状态的反映,所以首先我拿胶片拍,没有用数码相机。不做任何画面上的修改。镜头我也用了一个非常接近人眼透视的,因为不希望有太夸张的视角。室内也完全不做任何摆布和清理,就在那样的状态下拍。总体来讲是非常日常的状态,我觉得只有这样你才能够去探索去让大家感受到真实的生活状态,才有可能去探讨或者去比较这种状态对于他后面职业生涯的影响。

建筑作为影像拍摄、记录的主体,如何让它主动叙事,是通过视觉来呈现还是要依靠记录人的行为来解读,比如说采访建筑师?

首先照片本身就是一个没有办法完全传达信息量的媒介,它是一个有目的的节选。这种情况下你要先审视照片的动机,它到底是想美化建筑遮掩一些东西还是想怎么样。我平时也帮很多建筑师朋友去拍房子的照片,我对一个房子的基本评价是如果必须要用特别夸张的视角去展现,这个房子我觉得设计得不好,它必须要依靠图像刺激去形成视觉上的趣味。比较好的房子是通过接近人眼透视的镜头能够反映它真实的尺度,看的人还是会觉得它有许多细节,空间很舒服。最动人的一类建筑是很难拍的,这种体验我在南禅寺、佛光寺有过,这种情况下新盖的房子会比较少,大部分都是历史建筑或者已经放了很长时间的精心营造的空间。你会发现这样的空间其实是对你进行全方位的感官辐射或包围,可能是声音可能是气味也可能是综合而不仅仅是一个视觉体验,老木头的味道、吱嘎吱嘎地板的声音都会丰富你对建筑的体验。

所以我认为照片最有价值的一个点在于唤起了你对房子的兴趣,让你想去现场体验,这个才是目的,而不是用照片去替代房子。好的状态是你看完照片后会建立对房子的好奇心和基本的感觉基础,然后你去现场去验证、体验,这才是照片应有的目的。

空间与性别有什么关系?建筑的时候是否会考虑到性别因素?

我感觉没有很直接的体现。除了厕所可能明确只给女性或男性用,正常去做一个空间,不管是住宅还是公共建筑建筑师都会考虑或者都应该考虑给全部的人用,不管是男女老少都能够很舒服地使用。

当然会存在一些小的细节上的差异,差异点在于尺度以及男性和女性之间的基本差异,假设我设计了一个门,弹簧力度很大,只有一个小伙子使劲开才能打开,这就不太友好,没有考虑到女性的臂力。

我感觉最大的差别其实不是给谁用而是谁来设计,我会发现女性建筑师做的房子和男性建筑师做的房子,还是有区别。通常男性思维以及他对空间的体验更强烈单纯,但是女性会很复杂。对于房子本身的张力控制包括一些材料做法都有来自她们性别一侧的理解,我觉得这是特别动人的。

关于摄影、建筑、设计、艺术这几个领域之间的跨界关系,比如如何用建筑设计讨论影像,摄影对建筑设计的影响或启迪以及两者的关系,然后建筑和艺术的跨界等。

本身这个问题是极其宏大的,每个人的结论可能不太一样。我说说自己的想法,我是建筑师出身,现在也在做,开始拍照的动机特别简单,就是我给其他建筑师拍照其实是一个偷师学艺的过程。比如我去了现场,建筑师会陪我,拍照的同时我可以问问题获得一手的知识。因为自己盖房子经验的积累是一个特别缓慢的过程,通过拍摄的渠道我会比较和学习其他同行的思路和技巧,对我本身的设计工作也是一种促进。同时我的设计工作又会让我保持对这个行业的敏感度,我拍照的时候就不会像一个拍广告的人去拍房子,我会很清楚建筑师这样做是为什么以及他当时的一些想法,所以摄影和建筑在我认为是互相统一的。

至于摄影跟艺术什么关系,我觉得还是要把照片的用途分开,我今天放的照片都不是给某个建筑师做宣传用的,是我自己的兴趣使然才有专题的拍摄,我觉得意义在于会重新建立对周边世界的“凝视”。“凝视”这个词很关键,它跟我们日常的扫视以及用视频去动态反映不一样。当你面对一张照片,你可以定在那看一个静态图像,那种全景深充满细节的图像,你可以从一个角上开始也可以从中间开始去一点点阅读它,看它里面的细节:墙上的涂料、那些字、那些树……这种情况下是一个完全不一样的阅读体验,是重新再认识世界的渠道,所以即便你不把它升到一个艺术或者展览的高度,把它就作为对生活的一个日常观察,建立一种视觉习惯,也是一个值得去做的事。

我想问现在比较普遍的现代建筑或者空间结构是不是适合中国人或者东方人居住?因为我自己有一个比较深的体验,我之前有去闵行那边的别墅区,外面很漂亮房子里面也很豪华,但可能人住一段时间之后,比起在西欧住同样的建筑逻辑所塑造的房间,他的生活质量并不高,由于生活习惯的差异可能会呈现出一种比较阴暗的场景。因此我在反思把这些现代的建筑模式从西方直接照搬到中国可能并不是那么适宜。

这个问题挺好。我们其实没搬多少西方的东西,咱们当下居住社区普遍的居住空间理念源头基本是搬用苏联的,这是第一件事。第二个关键的事是土地所有制,其实我们没有自己选择居住空间的权利,只能接受一个既定的居住商品,即便一个别墅好像是一个独立的房子,但那一片的户型都是一样的而且是某一个跟你没关系的人设计出来的,它不是你想要的房子。本质上是这样的,你买的是有时候甚至有点粗制滥造的成品户型的租用权。

它和你在西方看到的别墅的区别在于那个别墅是屋主自己参与营建的,因为那块地是屋主的,他会投入很大的心血。咱们住的地方是开发商强行塞给我们的,比较麻烦的问题就出在这里,我们没有办法真正地去设计建一个属于自己、适合自己的生存空间。所以其实你问什么样的房子适合中国人,我觉得没有一个统一标准,有的人他可能喜欢住四合院这样传统的空间,有的人可能喜欢住在一个水塔里面或者地下室,对于我们这样一个幅员辽阔的国家,还不可能有某一个范式统一到全体。我们现在所有的范式都是来自开发商的,房子变成一个商品,但它不是一个理想的居所,我对这件事有点悲观。

但我知道你更想问的是东方人是不是适合我们现在的居所,但像我刚才说的,其实每个人对房子都有不同的认识,东方人现在跟西方人也没有太大的本质差异,因为大家在全球化的冲击下对城市生活的认识都差不多。但因为我们没有充分的自由去定义自己的居住空间,导致我们的理想生活场景没有办法再现,我最遗憾的是这一点。

图片由主讲人提供

文字经主讲人审校

关于主讲人

孙海霆

1984年生于陕西西安。东南大学建筑学硕士,建筑师,文物保护工程责任设计师,垣冶建筑规划设计有限公司创始合伙人。业余从事建筑与遗产相关的影像创作。

主要设计作品:

黄泗浦考古遗址公园、蒲州古城遗址环境整治项目、苏家垄遗址博物馆、宁夏天河通夏葡萄酒庄等。

影像作品:

2017深圳城市双年展

2019北京GV画廊“B-SIDE”群展

当前展览

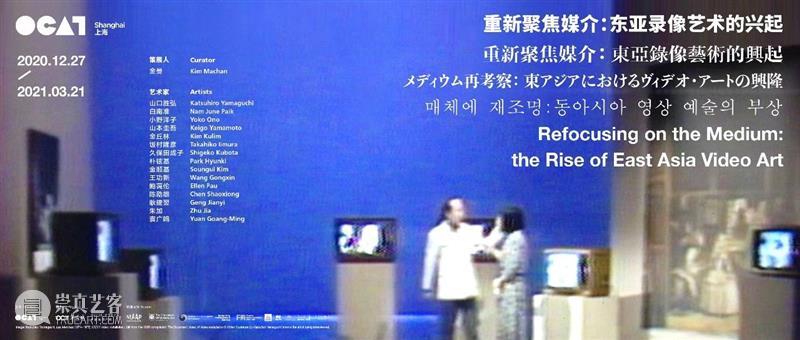

重新聚焦媒介:东亚录像艺术的兴起

展期:2020年12月27日-2021年3月21日

C空间计划 | 廖斐 | 这一切是随机发生的吗?

展期:2021年1月23日-3月28日

征稿启事

扩频Amplifier:OCAT上海馆媒体艺术专号

截稿日期:2021年3月14日

关于OCAT上海馆

参观时间 | Admission Hour

10:00-18:00 周二至周日(周一闭馆)

最后入场时间:17:30

10:00-18:00 from Tuesday to Sunday (Closed on Mondays)

Last Entry 17:30

联系我们 | Contact us

Tel: 021-66085180

Email: ocatshanghai@ocat.org.cn

Weibo: @OCAT上海馆

Instagram: @ocat__shanghai

地址 | Address:

上海市静安区曲阜路9弄下沉庭院,负一层(轨道交通8号线、12号线曲阜路站)

-1F Sunken Garden, Lane 9, Qufu Road, Shanghai (MTR Line 8 & 12 Qufu Road Station)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享