iArt专访丨假期结束,来探寻艺术家的另一个维度

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

春节假期就这么过去了,大家过得怎么样呢?🤠复工后的一周,我们迎来了温暖而和煦的明媚春光,本期2020 iArt三等奖获奖艺术家访谈(上篇),原酱将对话艺术家严一棚/王莹/谭淦泉,让我们一起看看艺术家们是如何将自己所领悟、感受到的现实情境,转化为独具个人特色的艺术作品。👀

/ 时间节:重思存在主义 /

- 三等奖获得作品 -

《记忆的消逝》

《租赁一平方米》

《隐私奏鸣曲》

《景丨景》

《蜉蝣日记》

作品来源于作者对阿尔兹海默症的忧虑,

它是以参与、对话的方法,

去讨论时间、记忆与阿兹海默症的关系。

一个立体环绕的沉浸式空间,

顶部的摇摆闹钟、墙面的仿铁锈木盒以及旧报纸、

地面的阿兹海默症患者视频。

整个空间环绕着时钟清晰的“滴答”声,

讲述着记忆的重复,与时间的消逝。

记忆的消逝

空间装置

摇摆器、时钟、木、报纸、镜片、药片、影像

尺寸可变 2020

Y:一棚您好,首先恭喜您获得了本届iArt“时间节:重思存在主义”的三等奖。对于展览主题——时间节:重思存在主义,您是怎么理解这个主题的呢?您的参展作品《记忆的消逝》与展览主题之间又有怎样的联系?

严一棚:

首先感谢原·美术馆此次举办的“时间节:重思存在主义”展览,布展时得到大家的鼎力相助,作品才能很好地呈现,表示感谢。

在我看来时间像是一个最公正无情的执法者,对待所有的事物都一视同仁,包括物质的、情感的,所有一切都抵不过时间的侵蚀,最终都会消逝在时间的长河中。人是在无意义的宇宙中生活,人的存在本身也没有意义,但我们尊重人的个性和自由,可以在原有存在的基础上自我塑造、自我成就,活得精彩。

人怎样在这昙花一现中活得精彩,活得有意义,甚至人怎样才能算是活着,这是我们需要探索讨论的,也是我此次作品谈论的一部分,也是与展览主题的联系吧。

Y:您在创作过程中邀请了20位对阿兹海默症有深切体会的人谈论有关该症的话题,在这个对谈过程中让您印象最深刻的是什么呢?

严一棚:

可能因为我身边亲人患有阿尔兹海默症,从轻症到重症,去照顾她。我亲身经历过这样的情况,所以我对采访对象的内容没有特别的感觉,但是我一直是处于一种共情、感同身受的状态,他们所讲的我都能从情感上感受到,理解到。我这种状态可能比较特殊,并不能从一个客观或者旁观者的角度去分析。

Y:您在作品简介中写到作为参与式艺术,《记忆的消逝》避免设置固定意义,而强调参与者的经验。在布展时您是怎么排列这些装置,从而引导观者沉浸其中感受作品中的含义呢?

严一棚:

我作品最开始是以一个参与式艺术的方式来进行的,避免设置固定的意义,我以一个客观的角度去呈现这些,让参与者和观者进入其中,自我感受并能够参与,每个人可能会有不同的感受和理解,共同成为作品的一部分。

但就像上面的问题说到的一样,在作品的创作过程中,我一直处于共情的状态,到后面我控制不住自己的情感和表达感受的冲动,所以打破了作品一开始的一些设置,做了很多个人情感和感受的表达,所以严格来讲应该不是参与式艺术了。

我大致分为上中下三个版块,立体地组成一个类似于沉浸式的空间,以声音、嗅觉和视觉感受来让参与者感受作品的情绪。

城中村,

由于其便利的地理位置以及低廉的生活成本,

成为大量外来人口在城市中的聚集地。

《租赁一平方米》选取生活在城中村内的个体,

在租户狭小的生活空间内租赁一平方米,

租户在丧失了对这一平方米的使用权的同时,

也使自己的日常生活被打破。

租赁一平方米

社会介入实验影像

38 分 51秒 2020

Y:你陆续做了一系列和现实社会相结合的作品,比如行为影像类项目《租赁一平方米》、《人群之上》、《放飞》等等,描绘出当下社会语境中个体或集体的命运形态,是什么吸引你持续探索这个创作方向呢?

王莹:

主要是因为我的成长经历,我家就是城中村的,我长期生活在这样的一个环境里,就会天然的对这里产生更多的关注。

城中村是介于农村和城市之间的过渡地带,距离城市很近,但房租和物价又比城市低很多,所以城中村成为了从农村来到城市的外来打工者的主要聚集地。像我们村,本村村民只有两千多人,但居住在我们村的外来人口有三万多人,所以我不出村,就可以看到各种各样的生活面貌。但因为这些外来打工者大多都是社会的底层劳动力,所以,我看到了更多底层人民的艰辛和无奈,可能也是有着一些本能的人文关怀吧,所以想要去做一些表达。

Y:《租赁一平方米》作为一个社会介入实验影像作品,你会如何看待你和你的作品之间的关系呢?在创作过程中,你遇到的最大的困难或挑战是什么?

王莹:

我的作品,就是我自身的一个投射,它包含了我的情感、我的态度、我的思考,我和我的作品之间是一种共生的关系。

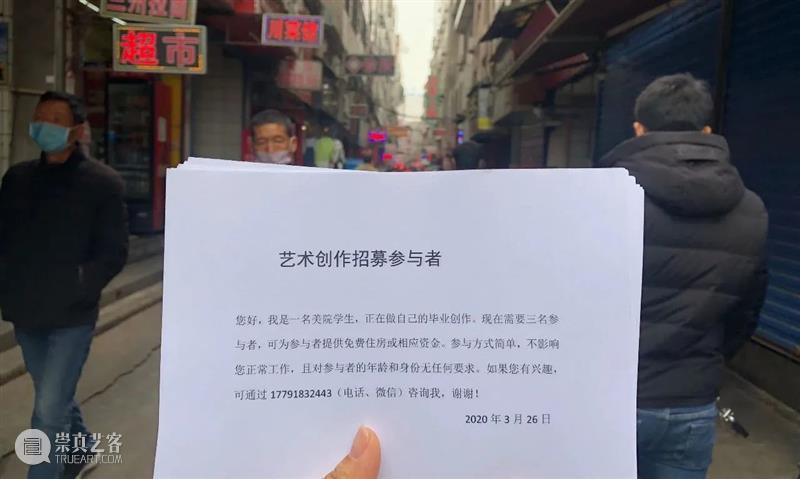

这件作品最难的是前期寻找参与者,因为它的创作时间是2020年的2、3月份,那时候正是疫情很严重的时候,人跟人之间都保持着足够的距离和警惕,但我却必须要去与陌生人交谈,寻找可能参与的人。

刚开始是在街上或者店铺里一个一个地问,但基本上我话都没说完,就被拒绝了,很难。后来我就印了几百张传单,传单上大致的介绍了一下情况,留了电话,在发了好几天的传单后,就陆陆续续有感兴趣的人打电话咨询,然后就慢慢把三组合适的参与者都找到了。

Y:外部世界的持续变化深刻影响着艺术家们的创作,近期你有关注什么新的社会议题吗?对于你用艺术介入社会的行动是否产生了新的切入点呢?

王莹:

两三个月前,我们村拆迁了。一个城中村的拆迁,其实会引发各种各样的问题,大到城中村与城市发展之间的关系、村民利益与政府利益之间的博弈,小到每个家庭成员之间的情感变化和经济纠葛,都在这短短的几个月中集中爆发,而我自己也身处其中,对我的生活也产生了一些影响。

我目前的主要兴趣点在于,如何在一个村庄消失之后,去重新构建它。这个构建,当然不是物理上的构建,而是情感和心理上的构建。可能就像梁鸿写《中国在梁庄》一样吧,每个人都会对自己出生、成长的村庄有着无法割舍的情感,有着想要记录的冲动。我小的时候,我们村是个传统农业型的村庄,后来随着城市化的发展,成为了容纳几万人的城中村,现在呢,城中村也被摧毁了,村民们分散在不同的区域生活着,即使七八年后回迁,也不会再有村庄,而是成为了千篇一律的小区。

我们村的变迁史,就是整个中国城市化发展进程中的一个缩影,所以我一直有着一种天然的热情想要去记录我们的村庄,也不仅仅是热情,也会有一些责任感在里面。目前还只做了一点点事情,这可能会是个漫长的项目,我慢慢来做吧。

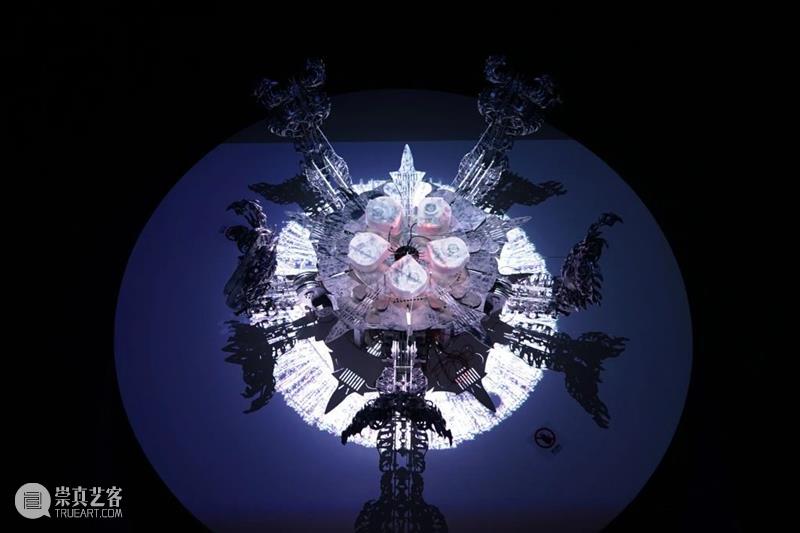

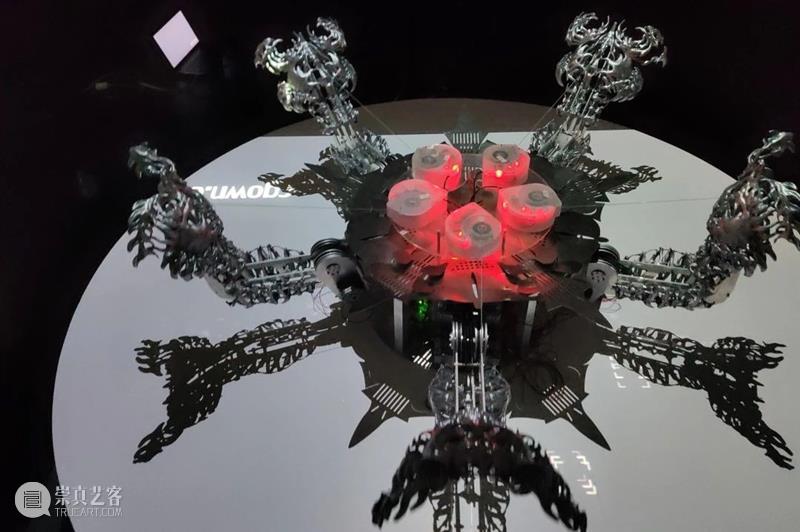

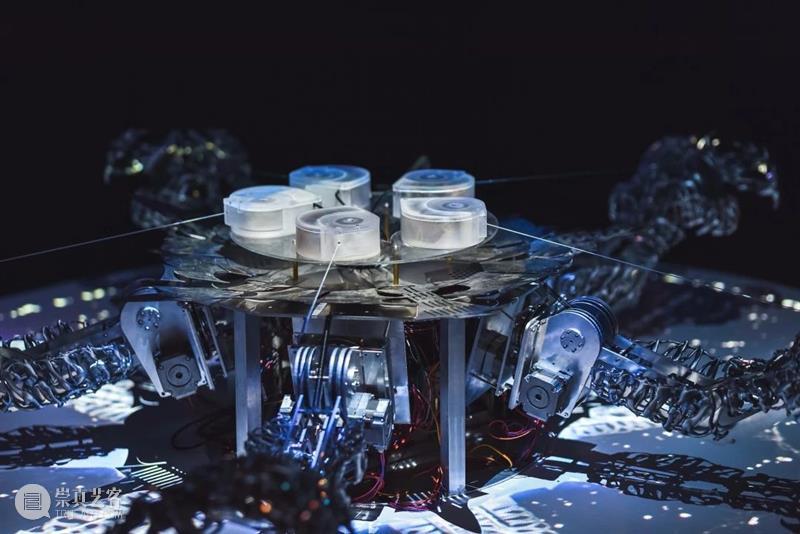

作品聚焦人工智能时代数据隐私透明化的现象,

艺术家以自己的隐私数据作为素材,

把抽象的数据通过映射的方式,

转化为观众可切身感受的一首无序奏鸣曲。

而弹奏这首曲子的表演者,

是一个类似于图腾衍化而成、

外部被骨骼包裹着的数据生命体,

它通过抽拉自己的身体器官来完成演奏。

隐私奏鸣曲

声音装置

树莓派、光敏树脂、金属、自制发 声器、投影

170cm × 170cm × 45cm 2020

Y:您此次在iArt青年艺术计划参展的作品叫《隐私奏鸣曲》,所研究的主题是人工智能时代数据隐私透明化的现象,你是如何理解你的参展作品与展览主题之间的关系的呢?

谭淦泉:

我的理解中,“时间节:重思存在主义”展览出发点源于存在主义认为存在先于本质,人拥有自我选择的权利,我们所选择经历的一切塑造着我们存在的意义,是人的本质得以形成的原因,强调我们的主观性和意志上的自由。但是这次疫情似乎给我们按下了暂停键后再次提醒了我们现实依旧是充满荒诞和无序,人在不可抗力面前容易迷失。

在疫情爆发这个时间点也令我对作品主题有了新的思考,或者说找到了更多可探讨意义,数据作为人存在的一种间接反映,它记录着比我们记忆更加客观真实的信息,像一张由大量的时间节点组成的网,把我们的身体、行为习惯、经济状况、社会关系等等数据串联起来,构建出我们存在的数据模型,但是随着疫情而来的大量监控技术铺设,加剧了数据隐私的安全问题,并且出于公共安全考虑,网络身份与现实身份也越来越融合,一系列对人的数据监控和追踪,正在改变着传统隐私权的定义,数据透明化的社会趋势中隐含的矛盾也是存在主义追求自由过程中的枷锁。

Y:这件声音装置作品的整体造型类似于图腾衍化而成、外部被骨骼包裹着的数据生命体,关于这种图腾意象的选择和形象的处理有什么特殊的含义或隐喻吗?

谭淦泉:

数据本身是没有具体形态,只是我希望以一种观察者的第三视角去看待我们的数据,于是构建了一个以人类生产的数据作为养料,进而野蛮生长的机械生命,它的种种表现其实是对我们存在的侧面反映,它的运动和表演也跟我们的宿命产生牵连。所以我对它的外形塑造离不开真实生命的特征,于是被我主观异化后的人类与其他动物的骨骼的造型就渐渐形成了。

过去图腾是被人格化的崇拜对象,也体现着人对了自然力的敬畏,塑造这样的造型是为了在作品中形成反差和矛盾,同时以图腾的形式作为个人对数据化的时代的记录。

Y:时代齿轮飞速运转,近几年社交网络盛行,数字技术蓬勃发展。在大数据时代背景下,关于隐私保护这一话题,你作为艺术家是如何看待的呢?

谭淦泉:

创作的过程中我也一直在思考着这个问题,但我始终没法站在一个极端的角度去评判这话题,我和大多数人一样都属于被蓬勃发展的数字技术推动着向前走的人群,对于数字技术的需求会伴随数据隐私的牺牲。

我们清楚时代就是这样发展,得失之间逐渐调和到大家都能适应的程度,并且大家对隐私的定义会随着改变,或者说大家的适应能力变得更强,敏感度会降低,当然这不一定是好的变化。正如这次疫情也几乎就是对于个体行动数据的全面监控,但在公共安全面前,个人的数据隐私显得次要,数据监控和揭露也不会引发多大的争议。

2020对许多人来说,是难以言喻的一年。但就是在这些不同寻常的反反复复里,我们也愈加珍惜身边的人和事。此次参与访谈的艺术家们,他们将以各自的视角与我们聊聊眼里的2020并分享曾触动过他们的时刻。

💬

回顾过去一年,

你会以哪张照片总结你的2020呢?

周三我们将推出iArt三等奖获奖艺术家专访(下篇)

对话艺术家兰池/易宝星辰&张柯瑞&张友杰

敬请期待!

⏳

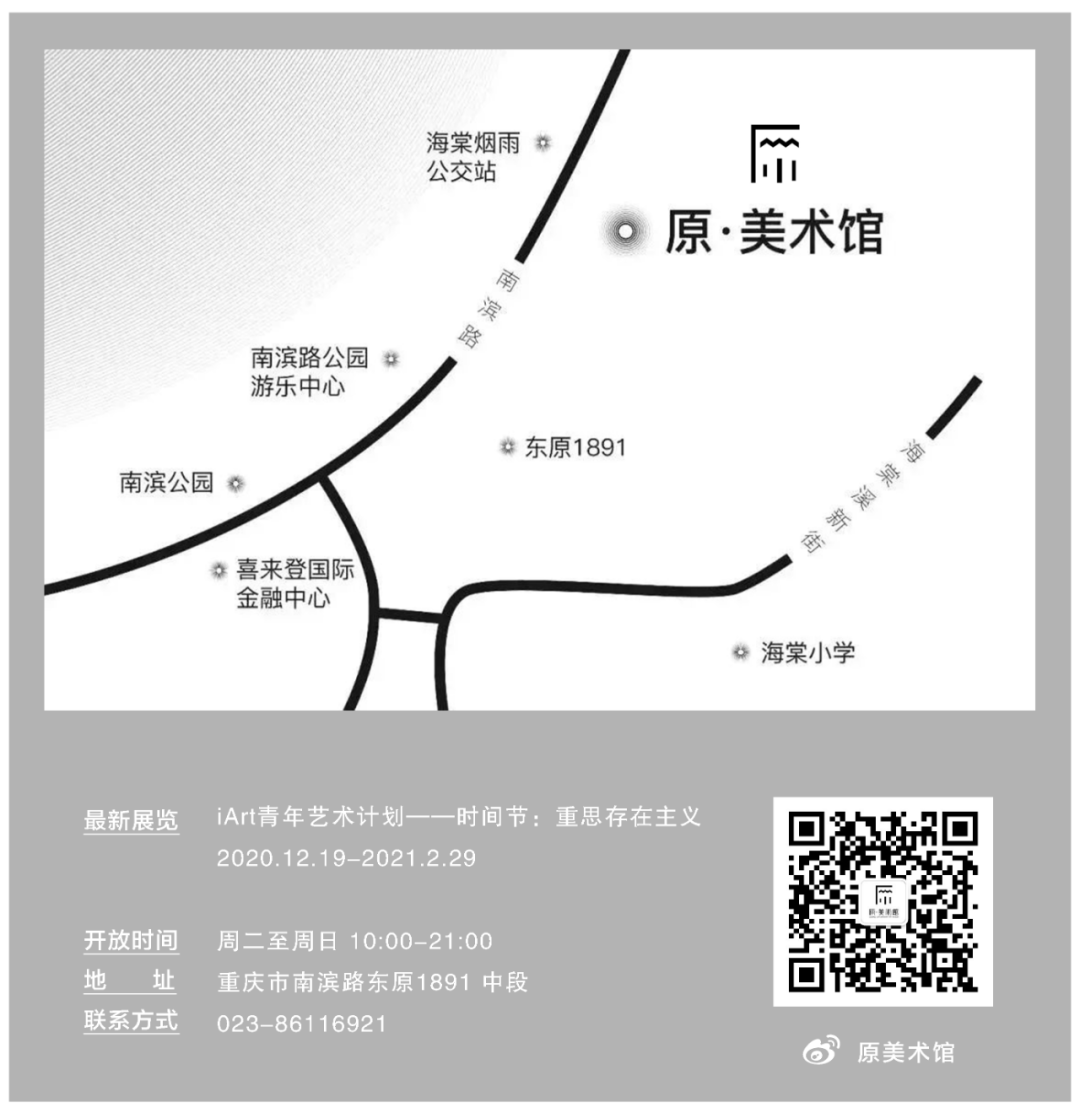

距离“时间节:重思存在主义”

展览结束还剩 7 天!

还没观展的朋友不要错过啦!

- E N D -

由罗韶颖女士于 2016 年发起和创办,位于重庆市南滨路东原1891商业建筑群落中的滨江球体建筑,因其独特的造型,又被誉为“重庆眼”,是立于“长江岸,观世界”的先锋艺术场所。美术馆面积近 2000 平方米,并带有临江无敌观景的高空露台,是集个性化景观建筑、艺术专业场馆、艺术收藏品鉴、公共艺术教育、时尚潮流策动发布以及高端消费社群互动的跨界空间,可支持架上、雕塑、装置、多媒体等多种艺术、戏剧、舞蹈及音乐形式的呈现。

原·美术馆以“直抵人心,引领城市的艺术与美学教堂”为自身定位,并践行“做每个人的美术馆”为宗旨,通过策划举办兼具学术性、先锋性、潮流性和话题性的艺术展览、文化公教及跨界时尚潮流活动,成为连接大众、提升大众审美与“艺商”的策源地。

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享