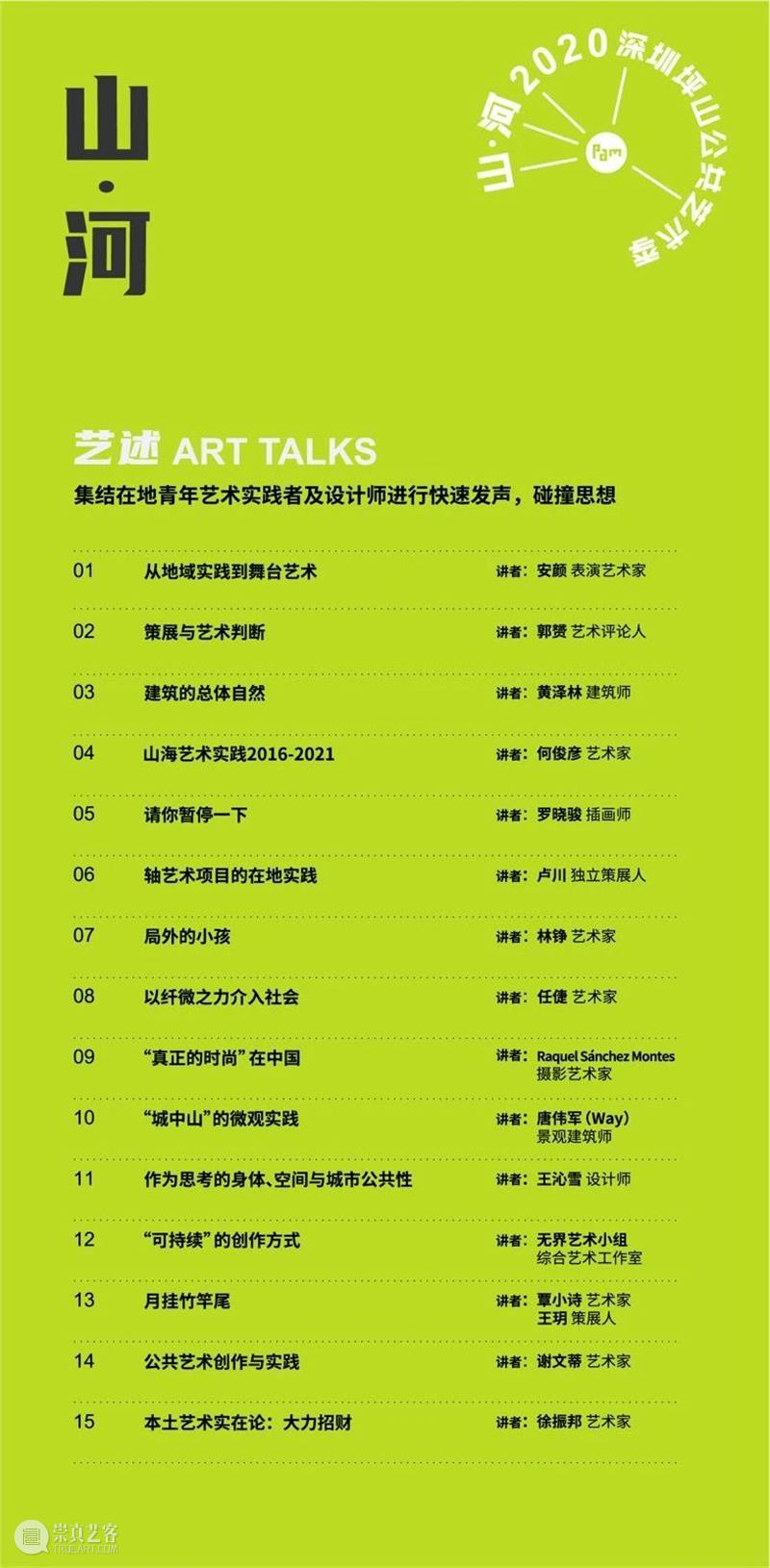

2021年1月16日,由深圳市坪山区文化广电旅游体育局主办、坪山美术馆承办的“山·河”——深圳(坪山)公共艺术季隆重开幕,15位/组活跃在珠三角/大湾区的青年艺术实践者及跨界设计师在坪山美术馆报告厅发表了“ Art Talks 艺述”演讲,阐述各自的研究、创作及设计理念。本文内容为实录摘要,发表前经过演讲者审校。

“深二代”,2018年毕业于美国莎拉劳伦斯学院文理专业(BA in Liberal Arts)主攻表演艺术方向。2020年回国后进行了一系列新的艺术实践,出演了各类型的演出,研究人的生命状态与社会状态的联系。

从地域实践到舞台艺术

我是一名表演艺术创作者,简单来说我的工作就是创作跟舞台有关的一切。今天的演讲是对我以往的作品以及表演艺术的分享。我毕业于美国纽约的沙拉劳伦斯学院,专业是戏剧和舞蹈,研究方向是这两个媒介结合的表演状态及作品创作,同时我也学习了艺术史、音乐史和心理学相关的知识。毕业前我去了一趟非洲游学,这让我开始对“地域”这个话题产生兴趣,回到深圳之后,我沿着这个思路尝试做一些地域性的作品。

首先聊聊《发怒练习》,这个作品的主题是关于女生如何去捍卫自己的权利,如何不害怕冲突,敢于发声。回国后,地域的忽然转变让我有些担忧,熟悉的排练厅、舞台变了,观众群体也发生了变化。这个话题是我在纽约开始的,那适不适合在深圳进行,是我一直在问自己的问题。最后,这个作品在深圳的一个独立画廊落地,也请了很多表演艺术家一起做了三次驻地的展演,它保留了我在纽约时期展示的方式又让我更好地了解了深圳的观众。同时我在深圳长大,我的灵感也在各种层面上来源于此,这就是“人是潜意识的载体”的命题,这个是我在奥斯卡·施莱默的一篇文章中看到的:“空间应被视为建筑的一部分,它从属于这一尺度更大的复合体,剧场的艺术是一种空间的艺术……人必然还是舞台上的基本元素。而且,只要舞台还存在,人就会一直在上面表演。这个以理性主导的世界,是由空间形式和色彩构成的。与之相比,人是潜意识、直接经验和先验之物的载体。”

这是我今天演讲的几个主要词汇:地域、空间和人,人代表表演者,也代表所有的观众。在剧场里面,我们在探索的是空间,这是一个空间的艺术,但是人是在物理的先决条件下变化的永恒的存在,这是我探索的核心。空间变了,人的表演艺术还存在吗?我们的观众还是同样的知觉吗?我们做的东西能在不同的地域、文化、语境下被相同的感知吗?

我曾在南头古城的一个竹质凉亭里协助一位英国的行为艺术家进行演出,我们当时需要观众参与我们的活动。到达现场的观众有在网上报名的、有已经在凉亭里发呆的、有路过表示好奇的……在舞台、剧场以外的场景进行工作,让我觉得非常有意思:我们为什么要做这个演出、为什么要在南头古城做、为什么是这群观众?我当时站在一个小的白色立方体上,我看着人群中的每一张脸,他们似乎知道或者又不知道我在做什么,我一直都觉得我的目标是让他们理解之后加入我们的演出,这样的演出才算成功。

克莱尔·毕晓普有本书叫《人造地狱:参与性艺术和观看者政治》,书里引用了雅克·朗西埃在《美学的政治》中的一段话:“当代艺术以包容和排斥的问题取代阶级冲突,将对于‘失去社会联系’的担忧、对于‘赤裸裸的人性’的关心或是强化受威胁的认同,都放在政治的层次上,于是艺术被召唤发挥它的政治潜能,以重新组织社群感、修补社会联系等等。” 我细心观察,大家站在自己选择的地方:想参与演出,想离开、想围观都是他们自己的选择,在剧场里面很多时候是没有这个机会的,每个人有固定的座位、买了票、票价还不同,这是这个作品非常美的地方。这是演出的意义所在:我们回到了所在的地域,我们的观众成为作品的一部分。所以在演出中我们需要时刻反观自己,寻找在特定地域演出的意义。

前段时间,我将一个剧场放到了深圳一家酒吧里面,做了一次演出,非常有挑战性。我不能像剧场一样有完美的排练与展现,于是我借鉴了电影和百老汇版本的音乐剧《卡巴莱》,出演其中的舞女莎莉·鲍尔斯的角色,演完之后,有掌声,也有意外,现场有人摔了杯子。我发现我正经历着历史上的一位舞女也会经历的事情,是酒吧里的状态。

安颜《发怒练习》表演艺术

于是我和角色就连到了一起,这也是我会喜欢地域性的一个原因。 就是这个夜晚,我做完这个演出之后,我真正的活在了一个深圳的生活里面,活在了深圳的一个表演者会遇到的每天,而不是在一个封闭的剧场中。剧场是制造幻象的地方,我们把生活搬进去,人为地美化它、排练它。这一次我活在了一个真实世界里,演出完后竟然有摔杯子的声音,但是夜晚还在继续。这是我今天想讲述的一些关于地域、空间和人的方面,以及我在深圳的实践。

生于1984年,湖南郴州人。四川美术学院美术史专业毕业,曾任艺术国际网编辑部主任、长沙力美术馆执行馆长,现为雅昌艺术网专栏作者、深圳祥山艺术馆副馆长。

策展与艺术判断

我今天要谈论的话题是一直都想跟艺术界的朋友探讨和谈论的问题——策展以及艺术判断。不管是专业界的朋友还是普通艺术爱好者都会碰到这样的问题:作品看不懂,作品好不好,或者是这个展览好不好。这都涉及到艺术判断的问题,包括策展的过程当中也会涉及艺术判断的问题。

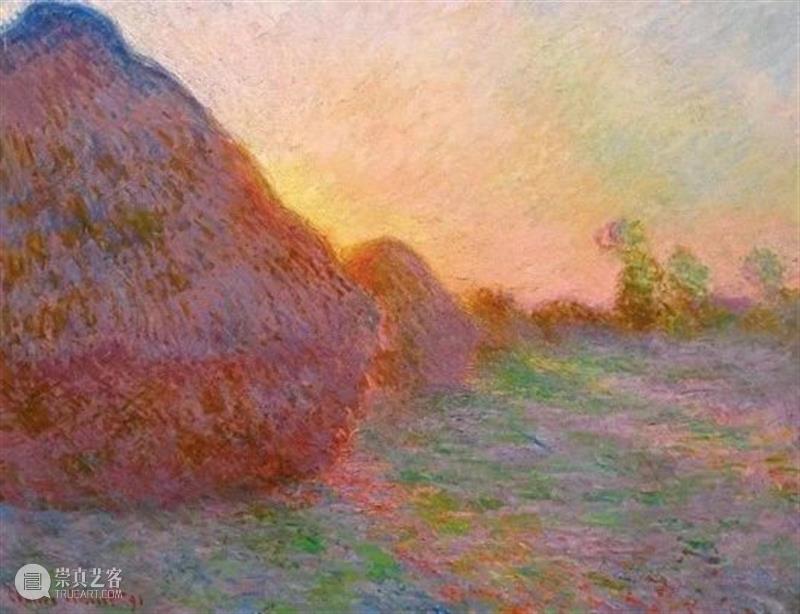

莫奈的《干草堆》拍了一个亿,折合成人民币是7.6亿,这张画真的好到价值7.6亿吗?我觉得背后有更多隐藏的东西。印象派是一种新的画法,从艺术史上来说,是从古典到现代的过渡。但是实际上背后还有更多的历史背景、文化背景,包括经济背景等等。现代艺术也是如此,如丹纳《艺术哲学》所说,艺术家创作的作品都是由艺术家所处的时代环境,以及他所在的时代精神决定的。在当下这个环境当中,在当代艺术这个环境当中,为什么有很多作品我们觉得不好或者不知所云,为什么它会被美术馆所选择?我觉得都需要回应作品背后的时代,回应历史与文化语境的关系。当代是一个什么样的时代?这个正是策展或者是艺术需要去照见的东西。

我们评判作品好与不好的时候至少是分为两个方面。一方面是在绘画语言,美学虽然已经式微,但其实把美学中的美换成艺术依然成立,比如克莱夫·贝尔的理论转化为“艺术是有意味的形式”,黑格尔则是“艺术是理念的感性显现”等,这都指向艺术语言的判断。另一方面则是情感,其实也就是艺术家所思考的问题。丹托说“哲学剥夺了艺术”,但最终他却认为艺术就是哲学。其实即是说艺术需要去思考和探讨问题,而不仅是形式。

《干草堆》(法语:Les Meules)是法国印象主义画家克洛德·莫奈的一系列绘画作品,主要作品有二十五幅,均为布面油画。

对于策展人来说也是一样,我做的所有的展览,或者说我去关注其他美术馆的策展人策划的展览的时候,我始终在寻找这个展览在提出什么样的问题、在探讨什么样的问题,或者说这个问题是否具备价值意义。我们在说是否具备价值意义的时候,其实就是我前面说的,我们要去回应艺术发展的历史、环境、情感指向等等。我觉得策展包含这三个方面,既是提出问题、发现问题、探讨问题,又是在做一个创造性的活动。

英国东伦敦大学建筑学硕士与中国深圳大学艺术学学士。黄先生于2015年设立空气联盟建筑事务所,目前专注于在结合现象哲学、自然物理学和建筑学三者之间探寻建筑创作的手段。

建筑的总体自然

关于我如何去理解或创作建筑,或许是一个基于“秩序”的思索。而对于不同人群来说秩序可以是同时有多项选择和时间阶段性的?

例如哥特式建筑是中世纪长期的战争结束后社会变得充满美和平安,人们希望更亲近天上神明,这样的思维引导了建筑向上发展的意识;随着时代推移,人文主义的发展,文艺复兴进入一个学者的时代,数学的秩序影响了建筑学;长期的理性观念后,奔放自由的人造自然带来了巴洛克;而后近代科学带来了工业革命,水晶宫,巴黎铁塔是工程美学的成果等等的变迁。我把这种影响建筑产生的前提理解为一种秩序关系的衡合演变,一种如元素关系的秩序。“力、空间”这两个自然现象隐含的秩序关系是我思考建筑创作时其中两个重要的思考点。

力:引力垂直向下的现象是绝对的吗?例如一个站在北半球的人说自己垂直于地面的时候,在他的立场下,南半球某人相对于他是倒挂在地面上的。这是一个有趣的现象,原来地球的整体平衡是基于局部多向而平衡的概念?

空间:是否存在绝对意义上的实体呢?如果事物是由粒子透过力系而组成,那么物体的本质是环绕的电子力场,两个电子怎么都不会完全贴合,而是保持在合适的相斥和相吸的状态,在此前提下的实体是内部充满空间的存在?

力即空间:广义相对论指出重物会使它周边的空间产生凹陷,而这部分空间凹陷就是引力的领域。月亮绕地球转动,用相对论的视角来理解,月亮是因为地球自身的重量使其周边空间产生凹陷而把月亮围裹住?那么,力是等同于空间的概念?

坐标:很多时候似乎会把笛卡尔坐标系理解为一种凝固的静态空间,可坐标系应该是用于定位局部空间而不是固定空间?所以即使是被坐标的空间,应该还是可以保留弹性的自然特征?

黄泽林作品

我尝试以这种秩序关系的解读为基础进而思考怎么运用力获得形,并衍生出空间/场域。这里建筑的生成是类自然组织的思维,最后由此而生的是坐标了某种具有自然弹性特质的环境/建筑,它是一种源于总体自然秩序思维的概念。

1983年出生于中国珠海,先后毕业于中国美术学院、巴黎索邦第一大学、巴黎国立高等美术学院;“做海计划”、“百岛艺术计划”(简称“百岛计划”)发起人。

山海艺术实践2016-2021

我过往的实践以室内居多,做绘画视觉类的创作。从室内创作延伸到室外的转变是在2013年回国以后,进行了一些户外的行走,珠三角、全国各地、高原、海岛等等。2016年我在珠海发起了“做海计划“,主要是跟渔民一起,在伶仃洋的海域进行生活体验。2017年遇到一个事情就是16级“天鸽”超强台风,我当时“追风”,跟着渔民一块在避风港看台风登陆。2018年,我跟马境若水发起了“百岛计划”,把艺术的工作从内陆慢慢的往海洋、海岛延伸。但是也是来回的,不是整天呆在海岛。我们会时而在不同的海岛上行走、讨论和创作实践。

到现在为止,我们邀请了一百多位艺术家、策展人、建筑师等上岛进行交流。第一次上岛,我们在白沥岛的一个棚内半户外、半室内创作,后来就发展到在一些礁石上进行户外创作。我们邀请一些来自各地的学者进行交流,形成一个互动,他们过来,我们也会去他们那里。几年行走下来,回头看看书本上的知识蛮有意思。希腊古哲关于“无蔽”(Alèthiea)讲的就是把事物揭开,但是揭开需要一个东西,在西方的学术里面提到一个装置,允许确定和否定的发生,在里面讨论真理;而“生产”(Hervorbringen)的概念在19世纪工业革命以后非常猛烈地发展出来,海德格尔常提到这一概念。

到了今天,马斯克的“Space X”飞船不断进行纠错实验,尝试克服物理学难题使飞船成功着落,我相信他总会试成的,因为他在找数据,只要找到一个合理的数据范围就可以成功。我们尊敬的斯蒂格勒教授去年去世了,在他的技术哲学里多次提及了技术与人类的一些问题;而海德格尔晚年在森林里面居住,对人类寄居于自然也有很多反思,他提到:大地使任何纯粹计算式的胡搅蛮缠彻底幻灭了。

回到百岛的实践里面,关于自然跟计算的问题,或者是环境跟人的生存问题,如果我们引用老子的概念:“人法地、地法天、天法道、道法自然”,这个“自然”的概念到了现在,跟老子时代的自然大不一样了,转化了。然而正如西方思想产生“生产”的概念,也催生了对自然问题的近代反思,我觉得我们面对着同一个问题。 我在梳理这个文案的时候想到了这个“百岛之气”,我在户外工作的这几年,如何能够描述或者是把它讲出来?它是不是一件作品?或者说在哪一个环境情景里它能“作品”?苏轼的《题西林壁》,这个山从不同的角度来看都不一样,也就是我看不清这个问题,我们看不清庐山,因为我在庐山里面,在山中。

何俊彦作品

我们看不清所面临的艺术问题,可能由于我们都局限在问题里面。我们很多时候会进入这个或那个学科的状态,但这会不会就是苏轼讲的“横看成岭侧成峰”?所以,致力于“理解”,是我目前所有艺术实践的主要任务。

深圳独立插画师,Moonlight-Dreamer品牌主理人。在深圳ONO Infection、香港、北京、日本等地多次举办个展和群展。

请你暂停一下

我是一名独立插画师,设计师品牌主理人。因为热爱绘画,我在早期就有用插画记录心情的习惯,自娱自乐的绘画、喜欢与人分享作品背后的故事。

过去,我的作品主要都是围绕着对情感,对幻想的表现。画中经常出现黑色头发的少女,一种疏离感,孤独,忧郁的蒙太奇。后来我与太太一起成立了自己的设计师品牌,Moonlight-Dreamer。以初学者的心态看待我们所做的一切,去探索我们对时尚、对艺术的未知,积极在寻找艺术与商业的完美平衡点。在这个阶段,我更多的是作为一名管理者、一名商人。我更多的去“市场分析”,想表达得太多了,想要构建一个宏伟的故事,想表达一些哲学理念,患有精神洁癖,于是我几乎失去了原有自发的创作灵感。

罗晓骏作品

直到有一天,一场重生般的经历,让我的生活按下了暂停键。慢慢开始内省,开始洞察自己的生活。我开始思考,生活中最重要的东西是什么?我能给这个世界上留下些什么?我到底追求的是什么?当一切归于平静,我发现,原来生活中有那么多的美好的事物环绕在身边。一片落叶,或是一碗面条,也能让人感动,平凡简单却温暖人心。很多时候,我们的人生就像父母以往念叨的那句,“你是生在福中不知福!”从一开始,我们就像激动的小鱼一样一心去寻找广阔的大海,却忘了自己就身处大海。我们一直所追求的理想,也许只是我们生活的现状。是时候给生活按下暂停键了,活在当下,看看周围,美好的一切就在我们身边。关键是我们抱着一颗乐观美好的心去看待生活,探索生活纯粹的一面,享受过程,结果并不重要。

独立策展人,轴艺术项目小组发起人之一,现为顶上空间负责人(广州)。

轴艺术项目的在地实践

1992年生于广州。先后就读于广州美术学院和英国格拉斯哥艺术学院。

局外的小孩

此次分享的题目叫“局外的小孩”,“局外”和“小孩”是我在近几年创作中很常使用的元素,以此来探讨心灵层面的东西。我对局外的理解有两种:一种是觉察内心之后的局外,一种是因为内心的不安产生的局外感。

神秘学是我这段时间比较关注的题材。这个事情应该从2018年开始说起,那两年我好像进入了一个黑暗的漩涡,每天都有一种无限重复和轮回的感觉,想找到一个出口,但怎么也走不出来。我寻求了无数的帮助,哲学的、心理的、艺术的,还是想不明白,找不到答案。这黑暗的东西引导着我往更深的内在行走,也直面深渊。2019年,我改编了法国小说家圣·埃克苏佩里的《小王子》,也做了一个影像作品《小王子》,他是一位活在现实里的平凡小男孩,故事描述了他与玫瑰花之间的相遇、相知与分离。这个作品应该算是一个苗头,对流动的逝去的感伤。

直到2019年底到2020年初,大半年时间,我好像打开了另外一扇门——灵性之门,它像解药一样解开了那个无底的黑暗,再到后来深入内在,了解到了宇宙的奥秘,我开始意识到,“活在当下”、“珍惜现在”并不是什么鸡汤,而是原本的样子。这也间接性引发我在2020年创作了《狂风暴雨过后》这个作品,更深入地探讨灵魂本意。这个作品也是邀请小朋友来出演,只是体量更大。

狂风暴雨过后,2020,三频影像

我感觉每个人心里都有一个内在小孩,这个内在小孩既童真又纯粹,同时还带着部分“过往的”经验来体验我们这一生。小朋友那种自然的、信以为真的状态有点近似于“有”和“无”的那个东西,总是能够给作品带来一种随性的变化和出乎意料的效果。最后,囿于预算有限,我不得不请求朋友的帮助,并邀请他们的小朋友参与到我的拍摄来。没想到,小主角的妈妈在得到邀请之后反而很感谢,说:“谢谢让孩子拥有一个不一样的体验”。

艺术家、中国美术学院博士、广州美术学院教师、纤维艺术研究者。

以纤微之力介入社会

在过去的十年间,纤维艺术逐渐受到更广泛的关注,艺术家、学者、策展人、美术馆和艺术机构从不同的角度去触及纤维艺术,推动了大众对于纤维艺术的认知和理解。但如果把纤维艺术放到一个更大的艺术生态、文化环境和时间跨度里面来看,它自身的生态仍然相对弱小,还有许多未知的可能性为人所忽视。通过多年的观察、研究和各种实践,我认为纤维艺术具有强大的渗透力和影响力,尤其是它介入公共空间和社会文化的能力,以及模糊学科边界的混融性,已经超出了许多其他的艺术媒介。

以我个人的实践经验为例,介入社会现场的在地艺术项目将我从个人创作的视野中解脱出来,引起了我对纤维艺术介入社会这一问题的思考。基于特定材料的艺术创作与具体的地方产业如何连接?对当地的文化产生怎样的影响?这些作品和每一个人之间又是怎样的关系?这些都是很鲜活很复杂的,很难用既定的艺术经验去归纳。

基于这些经验和思考,我组织了一系列纤维艺术工作坊,借助纤维艺术这个载体,结合不同的展览主题和展览内容来开展美术馆公共教育。这些工作坊让我们清楚地看到了纤维艺术的跨界能力。它跟传统的艺术门类、工艺美术、公共艺术、建筑、时尚、环保事业、艺术治疗等,都可以很紧密地联系起来,产生交集,互相启发。这些工作坊也不仅仅发生在美术馆的场景里,它们也去到社区、特殊教育学校、敬老院,和各种各样的人群发生接触,产生出人意料的化学反应。

在地创作成果展示-卢江南作品-《英特纳雄耐尔一定会实现》-涤纶丝、织袜机零件、动力装置1400×100×40cm-2015年

在地创作成果展示-卢江南作品-《英特纳雄耐尔一定会实现》-涤纶丝、织袜机零件、动力装置1400×100×40cm-2015年

同时,纤维艺术与公共艺术的关系也愈来愈紧密。在我看来,纤维艺术在参与式的公共艺术项目中具有很大潜力。纤维材料和软材料的日常性,相关技术的普及性,以及作品形态的灵活可变,都使纤维艺术可以很深入地渗透到公共空间和真实生活之中发生作用。这些柔软的材料是一种通用的艺术语言,可以跨越地域和文化的边界。

从个人创作到在地项目,从公共教育到公共艺术,纤维艺术的不同面向之间将如何互相关联?在大湾区这个全新的文化环境里,过去的纤维艺术实践经验将如何被引介、被植入并继续生长?它的社会属性和公共属性是否能被重新认识、重新解读?这些问题有待讨论和思考。

一位生活在中国的西班牙人,时尚顾问、时尚趋势分析师、设计师、眼镜收藏家、业余摄影师。目前工作于广州。

“真正的时尚”在中国

我来自西班牙塞佩达拉莫拉,39岁的我目前在做时尚趋势分析师,就是帮助时尚品牌预测下一季会出什么。同时我也是个时尚搭配师,还是个眼镜收藏者。如果你问我为什么会进入时尚行业,我真的不知道。我也不知道这是命运的安排或者只是巧合,但我很确定是这“四地五人”塑造了现在的我。

第一个地方是我的家乡,是我出生和长大的一个西班牙村庄。那里到处都是老年人,我的父母也住在那儿,他们教会我对简单的事情感到满足。第二个地方是萨拉曼卡,这是我大学五年学习的地方,也是我认识Gustavo的地方,他教会我保持好奇,不断探索新鲜事物,这是我以前所不具备的品质。第三个地方是马德里。马德里是我第一次接触时尚的地方,在这儿我认识了Isabel Berz,她是我的时尚“天使”,她让我看到了时尚不传统的一面。

最后一个地方就是中国广州。我和Casper是在西班牙认识的,我们曾经在同一家公司工作,她给我发了一封电子邮件邀请我来中国工作,让我来做时尚趋势分析师。2014年11月22日我来到广州最古老、最有当地特色的海珠区,做时尚趋势分析师。自然而然地,我开始拍摄人像了。

可以看到我展示出来的“真正的时尚”照片都是关于感性的。“女王们”(阿姨们)事实上对时尚没有任何了解,对此也毫不关心,她们只在乎个人的穿衣风格,呈现的结果是非常有趣的。同样,男士们也用最前卫的方式选择日常的单品。街头充斥着奢华,人们穿着以想象力制造出来的冒牌货(拼写常常有误),从香奈儿到迪奥、古驰、路易威登,时尚的民主化使“普通人”有机会穿上奢侈品牌。我认为中国人是最具有创意的,即使是真正的大品牌也在模仿这一趋势,比如古驰上一季就用了一个故意拼错的logo,对我来说这才是真正的时尚。到处都是可爱的反叛者,只有在中国人们才能毫无顾忌地穿戴任何东西(从卷发器、梳子、包包到最怪异有趣的服装或配饰)。

真正的时尚也是理智的,当平凡变成了非凡,我们就能从日常生活中发现美的存在。例如以下时尚界趋之若鹜的灵感元素均可视为来源于中国:“袖套”在过去几季里一直是T台上一股强劲的潮流,著名品牌FENG CHEN WANG、Marni、Khaite都在使用;“睡衣风”同样也是前几季的时尚趋势之一,我们在广州街头也可以看到;像Raf Simons、Celine或Balenciaga这样的设计品牌已经将塑料从垃圾提升到了奢侈品的高度,而在普通人的穿着中时常可以发现塑料元素,我特别喜欢人们回收利用的理念,让日常配饰获得第二次生命。

最后我想说美的秘诀即是简单生活的幸福,你拥有的越少,你就越快乐,谢谢我在中国遇到的这些真正的时尚家们。

URBANUS在职景观建筑师。“pen4freedom”公众号管理人、乐队过期主唱及业余插画爱好者;拥抱城市的同时希望逃离城市的矛盾意识体。

“城中山”的微观实践

我本职的工作是一名景观建筑师,工作原因经常接触到各种不同的地图资料(从各朝代的手绘地图,到平时在画分析图时候会用到的卫星图甚至GIS分析图等,自然地意识到城市和山体空间转变的趋势,开始对他们进行观察。我以深圳为切入点介绍这次主题——城市山图。从李砚伟先生的作品《喷薄而出》可以看到深圳的全貌:整个深圳高楼大厦拔地而起,阳光洒落在城市中,在山的衬托下显得城市更加雄伟。实际上,在城市还没出现以前,山就在这里,山是城市生长全阶段的见证者。

那么,深圳这座城市是怎么样生长起来的?我借助分析图把它们的状态概括为三个阶段:农业主导阶段、改革开放阶段和城市化加速阶段。

第一阶段,我们可以看到比较连贯的等高线,北往南由塘朗山到笔架山、莲花山到小丘陵,呈现北往南逐渐变低,然后再到海岸的趋势;南头城、沙头角再到老深圳,呈点状分布,依靠贯穿的一条路连接,整体我们的城镇趋势是依山势而设,道路依着山势比较平缓的地方而建。第二个阶段,城市发展开始新的篇章:高速公路不停地穿过等高线,呈网状式发散,小土坡开始被有计划地平整,山丘周边被道路环绕,山体和城市的边界经历了第一次转变。第三个阶段,也就是我们现在正经历的阶段,城市发展按了加速键:已有的路网变得更密更宽了,楼宇越高越密了且已经再向山脉进军了。山和城市的空间关系在不知不觉间发生了第二次转变。

一次实践的机会到来,我有幸参与市民广场北中轴诗园的设计。在为团队介绍之前的想法下,很快就落实了设计的执行:通过卫星图的解读, 挑选比较典型的十二处山城关系特质进行提取,转化为抽象的艺术节点,散布在园区的主要路径之中。

摄影:张超

以石为山、黄铜为路、陶砖为楼,对深圳自然的山貌、道路重新定义的山体轮廓和楼房的关系进行重新的构造,这是对我们当代山城关系的一个理解。这些装置在场地上或独自成景,或与园区设计的“若山”发生对话,又或许,在人们的触摸和探索过程中“链接”其属于他们独有的城中山记忆。因为在未来可能有些山脉就不存在了,我希望从不同人对装置触摸交流的情况下来传递属于他们自己的记忆,把对山的印象从软性的过程传承到更远的地方。

毕业于伦敦艺术大学中央圣马丁艺术设计学院建筑系,都市实践URBANUS城市研究员、设计师、创作者。

作为思考的身体、空间与城市公共性

表演建筑由Alex Schweder在2007年提出。他将建筑学从静态的学科中解放,从身体到城市,从情感到政治,旨在探讨建筑作为编舞者与人的行为形成互相驯化的动态关系。

居伊·德波(Guy Debord)在《景观社会》一书中提出“漂移理论(Theory of Dérive)”,一种穿梭在城市的快速旅行的方法和技巧。在“漂移”的过程中人们放下自己原有的动机,置身于被划分成各种有形或无形边界的城市地形(terrain)里,每个人的城市经验都是不一样的。这种具身性的城市经验(如对距离感的模糊)以及城市心理地图的构建与传统城市规划、建筑设计或是百度地图所提供的城市经验大相径庭。比如出租车司机和外卖小哥就是不断在“漂移”的工作者,他们随着客人的目的地漂移在城市里,知晓城市的秘密。

我的第一个行为作品发生在曾是伦敦红灯区的国王火车站附近的公寓里。我将自己租的8平方米房间免费提供给入驻者24小时。作为交换,入驻者的隐私会通过Youtube与监视屏幕在公共街道展示。持续直播的多段视频成为一个将不同人私密空间里的生活掏出来并供人进行观察、随意剪辑与跳切的漂移的城市生活窗口。第二个作品是对印刷资本主义、审查制度的边界与身体的讨论。我身着红色制服把三面3m*3m的褶皱红布慢慢熨平,其过程也是对“熨掉”所有人记忆与差异的隐喻。熨完后将红布缓缓升起,挡住美术馆原有墙上的作品。

另一个与表演建筑有关的话题是偶发艺术(Happening)的概念,由阿伦·卡普罗(Allan Kaprow)在50年代提出。艺术品不再是图像或是雕塑,而是与其所在的整体的空间时间紧密相关的,并强调观众积极参与。而街头滑板就是偶发艺术与城市漂移完美结合的身体实践。它提供了如何不用理论、地图和文字理解城市的途径:把城市看成一系列可供身体漂移的界面、材料和物体,通过在城市中运动,重组并定义空间,是对城市的一个非线性编辑的过程。

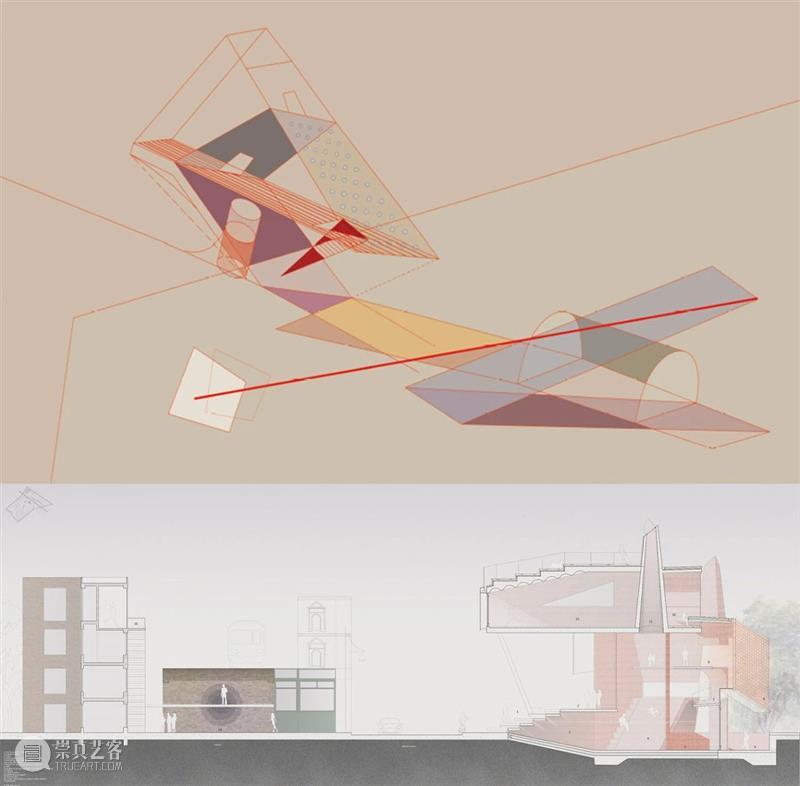

王沁雪,偶发剧场与城市文脉关系的概念图(上),偶发剧场与城市关系的剖面(下)

我的建筑设计主要围绕如何将建筑作为编舞者,把这些跳切的丰富的具有偶发性的城市经验转换到建筑空间里。这是一个环境剧场与城市行为的拼贴。我通过滑板把一系列非正式剧场空间串连起来,通过倾斜的斜面的流线设置影响使用者在楼里的行动。指向城市的多个“窥镜”式装置将周围城市生活投射进建筑内部,同时也将内部的偶发艺术活动投射在更具偶发性的外部城市空间中。建筑同时作为“相机”和“投影仪”为偶发事件提供弹性。

无界是一个综合艺术工作室,是由来自不同领域的成员组成的艺术小组。

“可持续”的创作方式

无界是一个艺术装置工作室,成立于2018年。我们的成员来自不同的艺术专业领域,主要带领中小学生与艺术家一同完成真实的、落地的长期项目。比如说艺术展览、校园景观改造、品牌合作等等。

我们的每一个项目都会以固定的周期进行形式与主题上的迭代与更新,并且一定会落地。在保证生存前提下,周期性的项目会使我们形成自律性,去为自己营造一个可持续创作的环境,一方面可以保持活力,另一方面也可以在这个实践的过程中不断的进行自我塑造、自我培养,提升作品的深度与广度。在这个输出的过程中,我们可以去建立起自己的艺术圈子,就像是这次受邀来坪山,它就属于项目副产品。

专业艺术院校毕业的学生,在毕业后都会困惑自己应该何去何从。我是否可以成为职业艺术家?我应该如何成为职业艺术家?我是否可以在保持创作的同时,将自己的创作输出、转变为具有实际价值的产物?这些其实都是困扰很多人的头等大事。所以我们也是摸着石头过河,希望在艺术商业化的道路上另辟蹊径,同时不要为了市场而降低原创作品的质量。

我们管这种形式的项目叫做“师生共创”+PBL项目制,它有一个真实的甲方和需求,学生其实是跟随我们一路在真实的工作情境中成长与创作,在做中学。在这个过程中,我们项目组的成员不仅可以从不同的专业角度出发互相碰撞,使项目的形式、材料与风格更加多样化,孩子们的小脑袋瓜里也会常常有许多超出我们预期的、激动人心的奇思妙想。我们可以在跟随我们做过多个项目的孩子身上看到他们在艺术创作能力上明显的进步,有些孩子甚至可以表达出对于艺术创作的超前认知。这些都是激励我们保持初心的重要因素。

无界艺术小组《火星往事》

在工作室成立的三年间,我们总共做了十多个项目,说起来很快,其实整个过程只有身在其中才能知道有多曲折。比如说项目都做完快收尾了,合作方突然告知倒闭,又或者带学生参加展览,作品都进行到一半了告知我们因为不可抗力因素展览取消。这样林林总总的情况发生过不少次,每一次我们都坚持告诉自己,无论如何一定要想办法让项目落地,让它成为一件像样的事情。就是这样的态度让我们一直做到了现在,有了各式各样的成果。

覃小诗,艺术家,生于广州。她的作品关注珠三角神话、未来辩论。2015年于哥伦比亚大学取得视觉艺术硕士学位。

王玥,策展人,一位热爱大自然的独立策展人与视觉设计师。毕业于纽约Parsons,先锋音乐厂牌KONEKT ASIA联合创始人,致力推广俱乐部文化。现生活工作在北京和广州。

月挂竹竿尾

覃小诗:大部分展览关于如何展示,这个展览关于如何去藏。根据广州南沙区的历史、当代新闻,还有珠三角的海盗,龙的传说,把作品藏在山间、水底、蕉叶影中,观众根据这些逻辑走进一座山,有时候也会迷失在此。

王玥:有两个关于藏的概念,一是艺术家自己的感受,二是关于张保仔以及华南海盗曾经藏宝的这个动作的一个回应。

覃小诗:南沙区曾经是华南海盗红旗帮活动的水域,出现了郑一嫂、张保仔等历史人物。

王玥:我们想到的不仅仅是考虑这些历史故事、地域性,更关注人进到森林的身体经验。每个人进山的过程是不一样的,经历的故事线索也是不同的。大概有五条进山的路线。

覃小诗:这五条也是进入故事的路线。

王玥:第一条是“失去龙的时代”。古代有龙,但是现在可能没有了。古时候人们相信在龙穴岛可以看到海市蜃楼,也相信龙的存在。

覃小诗:这些故事都非常的本土化,如果不是亲身走访,很容易错过。

王玥:第二条“张保仔洞”是关于海盗的传说;第三条“当代新闻”是关于当地有趣的事件;第四条“艺术家进山旅行”。艺术家覃小诗经常骑车去山里,她每次进山的体验都不一样,时而清晰时而模糊。最后一条路线是“虎门大桥“,虎门是关于海战,现在想想内外海域有点像是一个结界,我们在虎门大桥那儿也发现了铁链。(历史上这里是中英海战铁索封江之处。)

覃小诗:“月挂竹竿尾”是海盗藏宝诗中的一句。在森林里行走可以触发海浪的声音,和电子的鸟叫、远处码头的鸣笛声夹杂在一起。

这是我在当时山上的白水田水库找到一个蚌做的筊杯。海盗用筊杯占卜决定行动。上面用到龙穴岛的晦夜生光的传说,以及龙鳞。

还有一件作品叫“磨耳朵砚”,是我倾听五湖四海的声音与故事并歌唱,最后凝结成书写故事的起点——一个砚台。这个砚台当时是藏在水中,有时候也藏在树下。作品在不停地游走,好像它们自己有生命一样。

覃小诗 《未发送(落笔成刀)》

这件作品以文字作为武器,内容是“四海姐妹,天地兄弟”,在山上我也做了一些冰刀,与“飞刀如雪”的本地侠女周秀冰的故事有关。

王玥:展览将为期一年,分不同节气发布。此为第一章《藏岛于山》。

2012年研究生毕业于英国皇家艺术学院,2010年本科毕业于中国美术学院。现生活工作于深圳。创作涉及绘画、雕塑,擅长运用玻璃材料。近年来活跃参与公共艺术创作。

公共艺术创作与实践

今天主要分享的是我如何做公共艺术,公共艺术如何容纳“我”,我怎样用“我的际遇”在公共空间发声,甚至与民众产生共鸣。以下是我在2016-2020年做的四个公共艺术创作的案例。

2016年我在深圳地铁机场站做了一件作品。虽然我是个深二代,但我几乎是在做这件作品的过程中才恍然大悟我自小生长的地方原来是这样的地形,这里原来连着那里。我在谷歌地图上通过放大缩小观察深圳地形,发现几乎所有的路都是连在一起的,放大可以看到很有趣的小细节,譬如立交桥像是一个蝴蝶结、春茧的体育场从高空上看特别像一个开瓶器等等。我做了一个桥与路抽象交织在一起的深圳鸟瞰图,就好像是坐在飞机上的半空中往下看城市那样……用了镶嵌玻璃去表达,玻璃是从德国进口的吹制的平板玻璃,色彩特别丰富、通透,可以做到很多颜色融合到一起。

2019年做的第二件地铁站公共艺术作品位于5号线前湾公园站,是上一件作品在一个点上的拓展,跟前一件作品的暖色调不同的是这件是个冷色调,用了很多彩色玻璃里深深浅浅的蓝色和绿色。

2020年受邀参加港中大在深圳分校区的文艺季,我结合校园环境因地制宜的创作了这组给空气“描边”的作品“追气”。我非常喜欢这种与环境相结合的方式,也在具体的创作实践中梳理出自己对公共艺术的理解。

今年参加了第六届深圳公共雕塑展,作品取名“电箱物语”,我改造了一个废弃电箱。我在考察地点的时候发现作品所在的街区离我童年居住的地方仅一路之隔。我第一次尝试给玻璃手工上色,有种颜色鲜艳但又因年代久远而略显斑驳的塑料玩具的感觉,这件童趣的作品很受小朋友的欢迎。

另外这两年做的比较重要的事情是从网络公共空间延伸出来的艺术实践,同样和我的际遇有关,从2018年开始我收养了三只流浪猫,同时加入保护小动物的公益组织“深圳猫网”做志愿者,因自己收养、救助之缘,也和许多关爱流浪动物的人士接触,这些机缘促使我发起了“遇见流浪猫:一幅画交换一个故事”的活动,从网络上征集收养流浪猫的家庭,上门采访,聊天,我给他们收养的猫咪创作一幅回应故事的画,写文,做视频等。我把这些绘画设计制作成日历,连续两年,传播“领养代替购买”,今年与深圳猫网联名,所有的利润都捐给猫网。

谢文蒂《追气》

最后还是引用陈嘉映的话,即是说无论事情有多小或多大,从我的际遇出发它是重要的,而且最主要的是真正去做,不仅是对于流浪猫,对于公共艺术,更或是对于艺术创作,我都是这样的态度。

硕士毕业四川美术学院,现生活工作于深圳。擅长以幽默及讽喻的手法展现个人观看世界的方式。

本土艺术实在论:大力招财

“时间就是金钱,效率就是生命”源于1982年蛇口工业区的宣传语,效率和时间,四十年的进程中成为了这个城市最实在的命题。对于很多深圳人来讲,见面探讨的主命题一定会是:从哪里快速实现财富自由。

时间带给我们的从最简单的60分钟、24小时、365天,到现在跟“金钱”紧密挂钩的“996”、“007”这样的数字,以上两个词汇代表的是“打工人”的身份。跟深圳本土的特点很贴合,在深圳长大的小孩,以及很多年轻人来到深圳,最终会成为他们最不想成为的、“被迫营业”的打工人。

如同市面上常见的招财猫,它们不知道从何时兴起,只要到达它们的“工位”,就只能日复一日地去做着被寓意的行为动作。在我看来,这就跟“打工人”的形象有异曲同工之妙。透过参考各式各样的招财猫,结合独特的想法创作了自己的作品——“大力招财”。作品除了呈现出招财猫原有的部分造型之外,它的手臂如同进行健身运动不断锻炼其中一个部位一般,招财猫只要还有能源都会一直不停歇地做摆臂运动,它的臂膀就会越来越壮、越来越雄伟。

除了希望呈现出原有的招财猫形象之外还能根据不同的需求呈现更多的可能性。基于这个想法,我创作了更多有意思的招财猫的形象,通过不同涂装赋予它们不同的形象和性格,使之有别于以往招财猫相对固化的样式。

徐振邦《大力招财》

现在“大力招财”走红的程度让我觉得有一点意外,意外的是观众不仅对“大力招财”的喜欢,还有他们有非常实在且直接的想法:收入能够强势增加。在当下这个特殊的时刻与经济大环境,“大力招财”无论从形象还是寓意上都相当地引人瞩目。出现了新的招财猫样式之后,连生产厂家都跟我说,你开辟了一条新的招财猫的道路。

接下来我会继续结合传统思维将“大力招财”延续下去,使得守旧的形象更加符合现代年轻人的想法或者审美。只要有更多的人喜欢,它的生命力就会继续延续下去。

*讲者按出场顺序排列

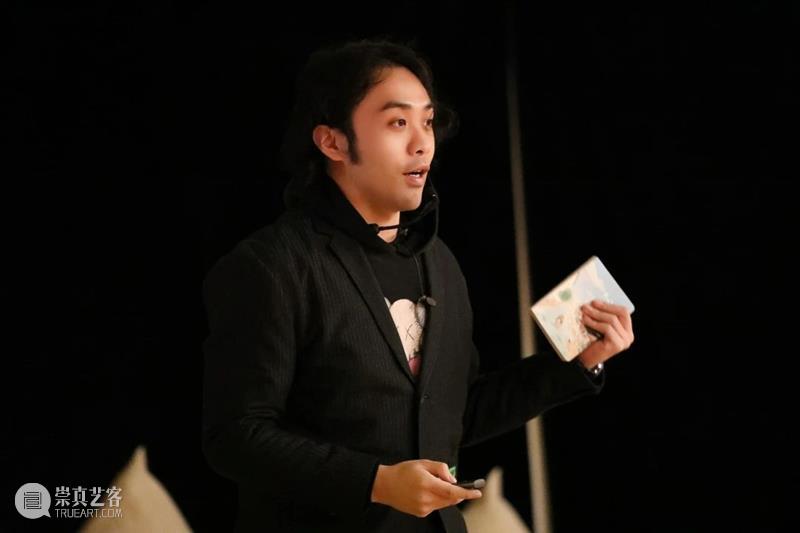

活动现场

“山·河”——2020深圳(坪山)公共艺术季

时间:2020年12月17日、2021年1月10日、1月16日

地点:坪山美术馆五层空间、坪山文化聚落、坪山河畔

主办:坪山区文化广电旅游体育局

承办:坪山美术馆

支持单位:亦山品物、华润文化体育发展有限公司坪山分公司、深圳市地铁集团有限公司

项目总监:李耀

项目管理:卢杨丽

统筹策划:郭琳

项目拓展:罗靖 许栩 李超群

制作执行:奇异的果

视觉设计|奇异的果

内容整理|张筱曜 罗靖

编辑|李超群

审校|郭琳 李耀

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享