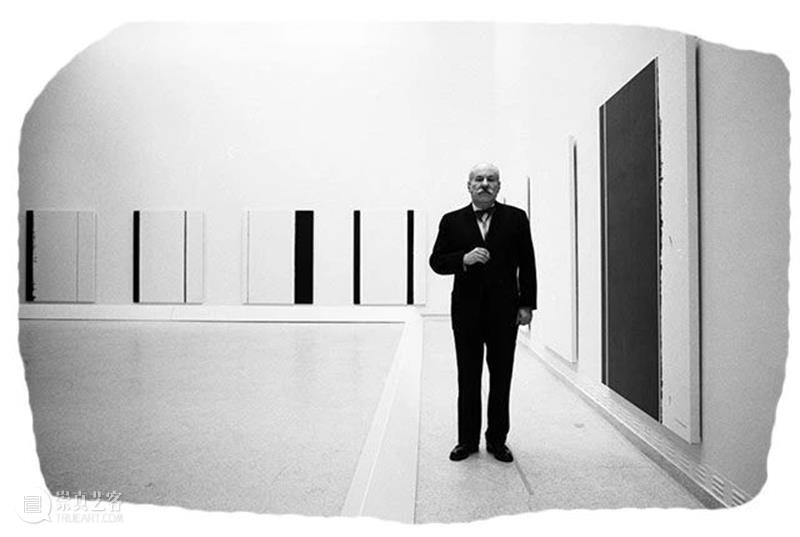

瞬间,纽曼

利奥塔丨文 罗国祥丨译

选自《非人——时间漫谈》

商务印书馆,2000

天使

应该将画家画一幅画的时间(“生产”时间)和欣赏以及理解该作品的必要时间(“消费”时间)区别开;在消费作品的时间中,作品起着参照作用(一个时刻、一个场景、一种境遇、一个事件片断:故事的参照时间,画中讲述故事的时间),作品消费时间又是从它的“创作”到出现在观画者面前所用的时间(其传播时间),最后这种时间也许还是画本身之所是的时间。这个原理有其幼稚的野心,它也许有助于分离出不同的“时间点”。

使纽曼的作品从“先锋派”荟萃,尤其是从美国的“抽象表现主义”荟萃中脱颖而出的并不是因为它受时间问题的困扰——这种困扰被许多画家分担——,而是因为它给了他一个意料之外的回答:时间,就是画本身。

为辨别和展开这个悖论有一个合适的办法,这就是将纽曼式“时间点”和在杜尚两幅杰作中起主导作用的时间点作对照。《大镜子》和《现成画》是与事件有关的,新娘的“光身子”,猥亵的身躯发现。这两幅画只是一个事件,即女性特征的事件,“另一性别”的丑闻。在“镜子的迟到”中,他没能达到目的;他是在窥视孔后面的神秘中成功的。他的两部作品就是两种窥视裸露事件的非编年性的表现方式。绘画作品的“主题”当然是瞬时,是眩目的光亮,是隐秘的显现。但是根据杜尚的观点,这个“女性特征”的际遇不能算入窥视“男性特性”的时间。

由此可见,“消费”(感受,评论)这些作品所需的时间因而是无限的:它专注于圣显(杜尚语)本身,其“裸露”是渎圣与敬圣的类比。圣显,就是别样的东西的到来。别样的东西怎样才能出现呢?首先它应该被辨明身份。可这是矛盾的。杜尚根据“尚未”的时间概念来组织了《新娘》的空间;根据“已然”的时间概念来组织《现成画》的空间。看着大镜子的人等着戈多;在《现成画》的门后,窥视者追寻着失踪的阿尔贝蒂娜。杜尚的两幅作品成了普鲁斯特式狂乱型追忆和贝克特式展望型滑稽模仿。

纽曼的画的目的不是为展示绵延超越意识,而是使画成为际遇本身,即到达的那一瞬间。杜尚有两个不同的特点,一个是“诗学的”,另一个是主题的。杜尚的主题也许远不属于某个种类,如万物虚空画。纽曼的主题属于圣示和圣显。但是这两种造型诗学之间的差异很大。纽曼的一幅画是一位天使;它不宣示任何东西,它就是宣示本身。杜尚的巨型造型赌注是挫败眼神(和精神),因为他试图以类比方式来表现时间是怎样挫败意识的。但纽曼不是表现一种不可表现的圣示,而是让圣示自现。

用于“消费”纽曼绘画的时间和消费杜尚的巨作需要的时间完全不同。人们没完没了地讲述《大镜子》和《现成画》。叙述,各种叙述受到乱涂在学校纸片上的,画在玻璃上的,评论家们想像出的怪名词的启发,包围了“新娘”。在《现成画》的蒙太奇说明中,叙事性有所保留,几乎匿迹,但它支配着这猥亵马槽【指传说中耶稣诞生于其中的马槽或其模型】的空间本身。它讲述了某种圣诞般的诞生。材料的巴罗克风格的确需要如此的叙述。

纽曼的一幅油画用其形体裸露与虚构的故事对抗。一切都在那里:身体的大小、肤色、身段线条。没有暗示。以至于这幅画对评论家来说成了一个问题。说什么呢?什么是未知的呢?描述是轻松的,但平淡得像一篇改写。最好的注释就在疑问中:说什么呢?不然就只有惊叹:啊!再就是诧异:太那个了!现代美学传统中(和在纽曼的作品中)带着“崇高”这个名称的感觉的表达方式应有尽有。这种感觉就是:全在那儿。几乎没有任何东西——或我不知道是什么——可“消费”。人们不消费际遇,而仅消费际遇的意义。知觉瞬间也是瞬间的。

职责

纽曼试图达到的与景观画空间的决裂规定了景观画空间的“实用主义”基础。纽曼不再是一位绘画王子,不再是一个“我”在将其辉煌(在杜尚那里则是其苦痛)赐予第三者(当然也包括他自己)观看;这种赏赐是根据构成经典现代性基础的“交流性结构”来完成的。杜尚尽其所能,尤其以其对多维空间和多种“连接点”的研究来加工这种结构。作品整个儿处于太早/太晚的时间大连接中。这里涉及的总是过分,这是苦痛的迹象,而荣光则像笛卡尔式“高贵”一样,希望“恰到好处”。然而,杜尚的这种加工是用在绘画、雕塑信息上,此信息从一个发送者即画家那里被传达给一个接收者即观画者,传达给观者难以看出的参照物和故事的主题,观者被画家弄出来的万般伎俩和悖论怂恿着竭力去看。眼睛在猜谜的状态下探测。

纽曼式空间不再是三段式的,不再需要一位发送者,一位接收者和一个所指对象。那信息什么也不“说”,它不从任何人那里流溢出来。不是纽曼在通过绘画来“说”。信息(画)就是信使,它说:“我在这儿”,也就是说:“我是你的”,或“到我这儿来吧”。这两个请求:我、你,是不可替代的,它们只在“这里—现在”的急迫中发生。所指对象(画所“说”的东西)、发送者(其“作者”)之间没有直接关联性,即使是消极的关联,甚至连荒谬呈现的暗示也没有。信息是一种展示,但它不展示任何东西,即是说不展示呈现。这个“实用主义的”组合更多地接近伦理学,而不接近任何美学和诗学。对纽曼来说,重要的是将职责的力量赋予色彩、线条、节奏;这些都是在一种面对面的关系中并以第二人称的形式进行的。但其模式不能是:“看这里(那里)”,而应是:“看我”,或最好是“听我”。因为职责更多地是一种时间方式而远非空间方式,使用的器官较多地是耳朵而较少地是眼睛。纽曼就这样将莱辛的《拉奥孔》引起的关于区别的反驳逼得走投无路。可以说,这种反驳无疑是德罗奈(Delaunay)或马莱维奇(Malevitch)以来先锋派之探索的主要赌注。

“主题”

然而从本来意义上说,绘画的主题并没有被排除。纽曼在其“内心独白”之一,题为《深绿色的形象)(1943-1945)的文章中着重指出了“绘画主题的重要性”。他写道,如果没有主题,绘画就会成为“装饰性的”。应该还超现实主义一个公道,尽管它现已日落西山,但正是它在保持主题要求的同时,阻止了美国的新一代(罗特科[Rothko],戈特利埃伯[Gottlieb],波洛克[Pollock]、巴齐奥特[Baziotes])免受1910年左右以来欧洲画派向其屈服的空洞抽象性的诱惑。

按托马斯·B.黑塞(Thomas B. Hess)的看法,纽曼作品的主题总的来说就是“艺术创作”本身,是创世般的瞬间象征,就像《创世纪》所说的那样。人们可以像接受一个体系那样或至少像接受一个谜那样接受它。纽曼在同一篇独白中写道:“创造的主题是混沌。”他的许多绘画的题目都倾向于表达开端的理念(自相矛盾的)。作为动词的开端就像黑暗中的一道闪电,或荒野上的一条道,它离析、分隔和构成一种延异;让人通过这种延异去品味,尽管这种延异是如此的细微,从而揭开一个感性世界。这种开端是一个二律背反。它作为原初延异,在世界历史的初始中发生。它不属于这个世界,因为这个世界是它造成的。它降自史前或纪元年(an-histoire)。这种悖理是惊人成就的悖理,或际遇性的悖理。际遇是不可预料的“降临”或“到达”的瞬时,然而一到那儿便立刻在所形成的网络中占据了位置。任何只需根据其有(quod)而不是其在(quid)就能被把握的瞬间就是开端。没有这道闪电,就什么也不会有,或只有一片混沌。这闪电“随时”在那儿(作为瞬间)又从不在那儿。世界不停地开始着。纽曼的创造不是某个人的行为,它是到达未确定性中者(这)。

所以说如果有“主题”,那么它就是“现时”。它现在到达这里。在(quid)随后到来。开端是有……(quod);世界是其有(ce qu’ily a)。

杜尚的主题是瞬间的不可把握性,他曾试图以流星雨来说明这种不可把握性。从《装饰1号》(1948)起,纽曼的作品不再通过白幕布来借助处于另一边的事实,这种事实也许才和杜尚作品中的事实,即发现或“虚构”,或对另一个(性别)的“臆观”(vision)同样纯洁并具有最高的象征性。大家可以看一看纽曼“开端”时(纽曼成为纽曼时)的画,即随《装饰1号》以后潮般涌至的《加拉克斯》、《亚伯拉罕》、《名称1号》,1949年的《装饰2号》、《约斯华》、《名称2号》,1950-1951年的《英雄与崇高》,或以《荒原》结束的1950年的五幅《无题》系列作品——其中每一件都是2米高,4到15厘米宽;大家可以发现,这些作品显然没有“讲述”事件,没有形象地参照被观者承认或可重组的叙事中得到的场景。它们无疑象征一些事件,正如其题目所暗示的那样。这些标题在某种范围内同意黑塞的希伯莱式评论,就像人们熟知的纽曼阅读托拉经和塔木德(Talmud)的兴趣时所允许的那样。然而,黑塞本人让步说“纽曼从来没有利用其绘画来向观众传达信息”,“他也从来不阐明某种理念或画出什么寓意。”纽曼作品的非形象性——哪怕是象征的——应作为评论者的调控原则。

所以如果人们只考察呈现在眼前的造型呈现,不借助题目暗示的作品内涵的话,人们就会不仅觉得远离绘画的任何阐释就连绘画的解码本身也能轻松地,几乎即刻地通过其线条、色彩、节奏、规格、比例、材料(颜料溶解液和颜料)鉴别出来。很显然,他没有暗藏任何制作秘方、任何能够滞缓观者智力从而诱发好奇心的高招儿。他不具诱惑力,不晦涩,他是“一目了然的”、“直接的”、“坦率的”、“贫乏的”。

应该承认,这些油画中的任何一幅,即使是某个系列的组成部分(特别是后来于1958年至1966年之间画的《十四幅耶稣受难像》更属于这种情况),也没有除了视觉事件之所是之外的任何目的。被叙述的东西的时间(向以撒举起的匕首的闪光)与叙述这个时间的时间(“创世纪”中的有关经文)停止被分离。它们被浓缩在画之所是的造型瞬间(线条的、色彩的、节奏的)中。黑塞会说,它站了起来。正如上帝的召唤使亚伯拉罕停住了手时一样;人们可以这样说,但更审慎说法是:它竖了起来,就像际遇本身的出现那样。绘画呈现了存在,这个存在现在在这里自我呈现。没有人,尤其不是纽曼让我看它,就是说:讲述它,阐释它。我(观者)仅是一只朝从寂静中向他而来的声音竖起的耳朵;画就是这声音,就是一个和弦。竖起来,这个纽曼作品中常见的主题应该被理解为:竖起耳朵,听。

崇高

纽曼的作品属于布瓦洛通过翻译朗吉努斯理论而引进的崇高美学,这种美学于17世纪末在欧洲被缓慢地加工完善。康德和伯克都是这种美学最认真的分析者;德国的唯心主义,尤其是费希特和黑格尔的唯心主义中包含着这种崇高美学,并由此将思想和现实列入同一体系,而在起初未被赏识。纽曼读过伯克的书,认为他“太超现实”(在一篇题为《崇高是此刻》的“独白”中)。然而伯克却以自己的方式涉及了纽曼式设想的要点。

乐事(delight)。这个矛盾地、几乎是神经质地表现崇高情感的消极愉悦特征来自一种威胁性痛苦的萦绕。从这种威胁中产生出某些“大计划”,某些境遇,压迫着自我的持守。伯克将它称为恐惧,黑暗、孤独、沉寂、死亡的临近,它们都能是“可怕的”,因为它们宣告目光、他人、言语和生命都将要缺失。人们感到可能什么都再不会到来。所谓崇高,是指在这种虚无的胁迫中,仍然有某事物会到来,发生,宣示并非一切皆尽。一个简单的“这”字,最细微的际遇,就是这个“地点”。

然而,伯克将这种我们称为表达方式的诗学赋予传播恐怖的(也可以说:威胁说言语会停止)、双重和受挫的合目的性;他还认为诗学具有在诱发或接受一个“前所未闻的”句子事件的同时接受无动词句子之挑战的双重的和受挫的合目的性。至于绘画,他判定它不能在其范围内担负这种崇高职责。而文学则可自由地组合词语和实验句子,它自身中有一种无限的潜能,即言语的自足潜能。而在伯克眼里,绘画艺术仍然受到形象表现陈规的约束。他写道,诗人只需一个如“上帝的天使”这样简单的表达就能在头脑中开启不尽的联想;任何画出的形象都不能与这种财富媲美,它永远不能超越目光所能承认的东西。

人们知道超现实主义绘画曾怎样试图改变这种不足。它将无限性置入构图中。其形象元素虽然不总是可辨认的,但至少是被定义的,这些元素被不合常情地排列(以做梦的方式)在一起。可是,这种“解决方法”仍然逃不出伯克对崇高画提出的异议的处分:他们只不过将“感知到的现实”中漏出来的“余物”用另一种方式集中起来而已。那么,如果说纽曼认为伯克“太超现实”,那是因为作为画家的他清楚地看到这种谴责只有针对那些固执地坚持表现和让人理解的艺术时才有理由。

在《判断力批判》中,康德很快地,似乎并非有意地提出了另一种关于崇高画问题的解决方法。他写道,人们不可能在空间和时间中表现力量的无限性或伟大的绝对性,因为它们都是些纯理念。但是人们至少可以用被他命名为“消极表现”的手法暗示它,“乞灵”于它。对这种什么也没有表现的表现悖论,康德举了一个例子,即摩西律法对形象的禁止。这只是稍加点拨,但是它宣示了抽象派和最低限度派(minimalistes,又译“极简主义”)的出路;绘画将试图通过这条出路逃出形象之狱。

在纽曼那里,这种逃逸不在于超越文艺复兴和巴罗克在形象空间中规定的限度,而在于压缩事件性时间,在这种时间中,传奇的或历史的“场景”在绘画对象本身的表现上发生。颜色材料,它和载体材料(画布,有时是未着底色的)的关系及其设计(比例、规格、画面的大小),只有这些可能引起奇妙的惊讶、与众不同之处,无论是什么,总比什么也没有要好。混沌预示着危险,然而有了圣灵之光,豁口出现了,它分割了黑暗,它像棱镜一样为光分色,将颜色布置在表面作为一个宇宙。纽曼曾说自己首先是一个绘图者。他的画中有一种线条自身的圣洁。

“我的画不是致力于空间和形象玩弄,而致力于对时间的知觉”,纽曼在1949年一篇未完成的“独白”中写道。这篇“独白”题为《新美学弁言》,他明确指出,这种知觉不是“绘画主题曾经是的那种隐含的时间感觉,它在其中融汇了怀旧与伟大悲剧的情感,总让人产生联想和故事……”,《弁言》的手稿到此中断。不过中断前的内容可以使人对这里涉及的时间问题再稍作发挥。

纽曼讲过,他曾于1949年8月在俄亥俄西南参观过迈阿密的印第安坟头(“土墩”[mounds]),以及纽瓦克(在俄亥俄)的印第安堡垒。“站在这些迈阿密坟头前[……]”,他写道,“我被感觉的绝对性,被那种自然而然的简朴惊呆了。”在黑塞引述的此前的一次谈话中,纽曼对这神圣之地进行了注释。当人们注视着这一景致时会想道:“我在这儿,这里……在远处,在那儿(此景的尽头之外)就是混沌,是自然,是河流,是自然风光……然而在这儿,人们获得的是自身呈现的感觉……于是我想到要使观画者呈现,要让‘人呈现’……”。

黑塞将这个声明与纽曼于1963年为介绍一次犹太教堂模型展览而写的文本进行对照。这些模型是纽曼自己和罗伯特·穆瑞(Robert Murray)为“近代美国犹太建筑”展览而设计和制作的。犹太教堂是建筑的一种理想“主题”,它不受任何空间结构的约束,除非建筑者认为最好在结构中恢复“需知你是站在谁面前!”的戒律。“这是一个地点,即玛空(Mskom),在那里,任何人都可以受召站在托拉面前念经文[……]我的意图是创造一个地点而不是一个环境,拒绝对礼典对象的静观[……]”。这里,在这座犹太教堂中,每一个人都坐着,沉静在自己的“独木舟”(dugout)中等待召唤,不是为登一个台子,而是为爬上那个小岗,在那里,光和宇宙在神的圣灵的压力下产生。在托拉和它的名称前他能够领悟其自身人格的总体意义。刻着托拉的中间那个“小岗”的轮廓和背景上隐现出“土墩”的名称。

在捕捉“呈现”的企图中,这种印第安空间和犹太空间的凝聚有其开端和结束。呈现是打破历史的混沌和提醒或仅仅是唤起任何有的意义产生之前的“有”的那个瞬间。这是一种可以称之为神秘的理念,因为这涉及的是人的奥义。但人不是意义,如果人们相信纽曼的话,人在瞬间中显示的同时从“人格”中获其“总体意义”。这种说法有三重可悲。在际遇中,无论是意义、总体性还是人都未被涉及。这三种要求只有在某种事物发生之后才到来并属于这种事物。玛空的意思是地点,但这个“地点”也是主的圣经名。应该将它理解为法语表达法中的“发生”,即偶然出现。

欲望

1966年,纽曼在古根海姆博物馆展出了《14幅耶稣受难像》即“十字架之路”。他为它们起了一个副标题:《呼救声》,这是被钉在十字架上的耶稣向上帝发出的:你为什么抛弃了我?纽曼在展览简介上写道:“这个没有答案的问题”,“伴随我们已那样的久远。——从耶稣以来——从亚伯拉罕以来——从亚当以来——这是一个原始问题。”“欲望”一词的希伯莱文说法是:存在(也就是死亡)与意义的调和一致尚未发生。弥赛亚意义的输送者总让人等候。提问的被抛弃者总能听到的惟一“回答”不是“你要弄明白”,而是“活着吧!”。纽曼曾将一幅画题名为“Be”,又在1970年他去世那年将这幅画重题为“Bel号”(第二稿)。另一幅油画被一位商人于1962年在纽约展出,为其起绰号为“复活”;1966年和《十四幅耶稣受难像》一起在古根海姆博物馆展出,题名为《Be2号》(这幅油画从1961年开始被创作)。在黑塞的书中,这幅作品的复制品的说明文字是:《第1站,Be2号》。

人们明白,这个“活着吧!”与基督教奥义中的复活毫不相干,而与沉寂与空灵中流溢出的指示有关,而且用不断地重复其开端的方式使欲望永存。在意义的放弃中,艺术家的道义在于生产有的证据,在于回答存在的命令。就这样成为信心支持的这幅画最好不要提供任何可解读,更不要提供任何可表达的东西。由此开始使用均匀的色彩,未调的色彩,然后是所谓“基本”色彩,就像在《谁怕红的,黄的和蓝的?》(1966-1967)中那样。在这个题目中,问号是“这事儿有了吗?”的问号,“害怕”在我看来应被理解为暗示掩盖对此事件之“乐趣”和“但愿有”之安慰的伯克式“恐惧”。

存在的显示是绝对的。艺术不是由一个目的(接受者的乐趣)来定义的体裁,更不是一种游戏。它的规则有待发现。它仅完成了一个本体论的也就是说“历时性的”任务。它完成它,但未结束它。必须从际遇的心态无止境地重新见证际遇。在创作于1963-1966年的题为《此地1号,此地2号,此地3号》的雕塑中,和在1961年完成的《方尖塔碎片》中一样,人们看出了开天辟地的三维传说,这就是不可避免地在所有的画上用直线划口子,但从来不在同一个位置上划。纽曼的垂直线不仅仅包含不食人间烟火和无意义的安乐感,它不仅仅竖立起来,它还冲下来内击。倒塌的方尖碑触到了金字塔的顶,“正如”西克斯图斯教堂穹顶上,上帝的手指触到亚当的手指那样。作品是瞬间耸起的,瞬间之光正像最低限度的指令:“活着吧!”那样射向它。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享