公开课 | “扫描中国当代摄影三十年”明日开课

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

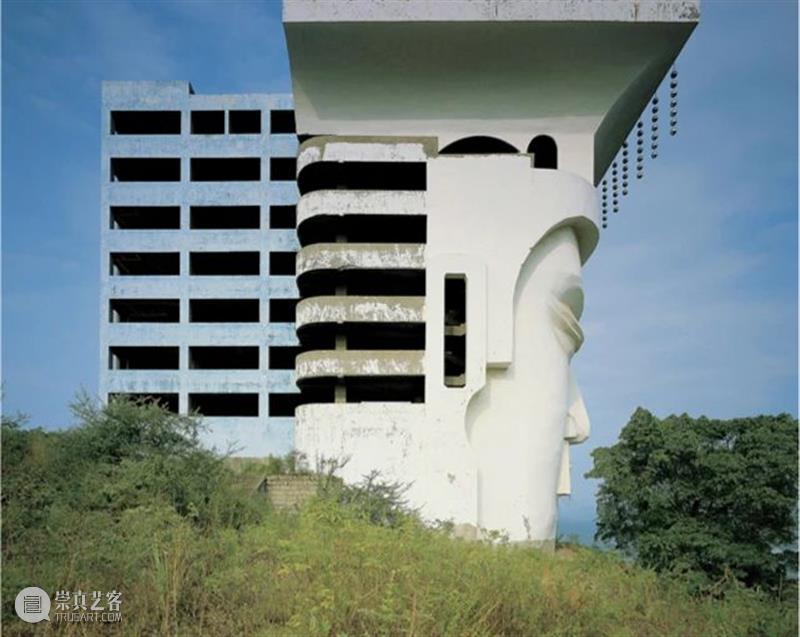

朱炯老师的公开课系列“扫描中国当代摄影三十年”即将于2月27日10:00 - 12:00开展第一次线上课程,本系列课程以70余位摄影师与影像艺术家的500余幅作品为例,条理明晰、立体全面地扫描中国当代影像三十年的创作面貌。课程分为六次讲授,一方面按照中国当代摄影发展的线性进程进行介绍:从纪实影像到观念摄影,再到回归摄影本体语言,进而在数字化时代摄影美学的扩展;另一方面也对当代影像的风格、语言进行分类解析。

该课程有助于大家相对清晰地了解中国当代摄影的整体面貌,进一步提升对当代影像的解读能力,也能为自身的创作提供坐标参照。

本次朱炯老师公开课具体安排如下:

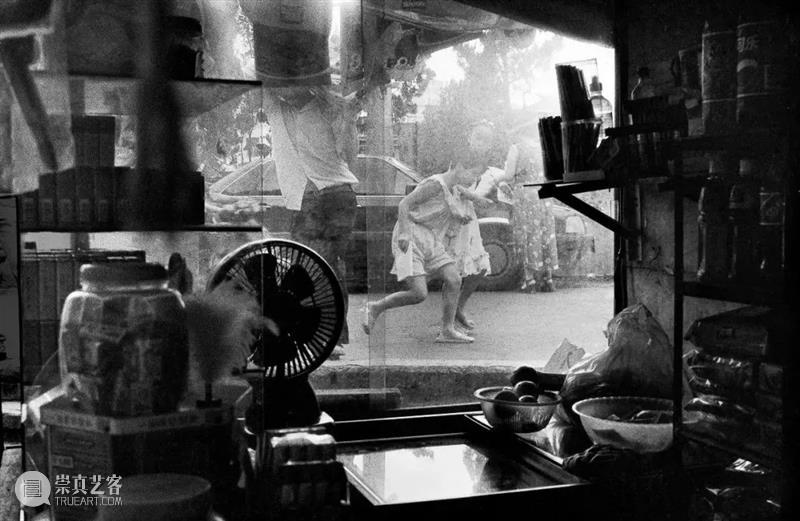

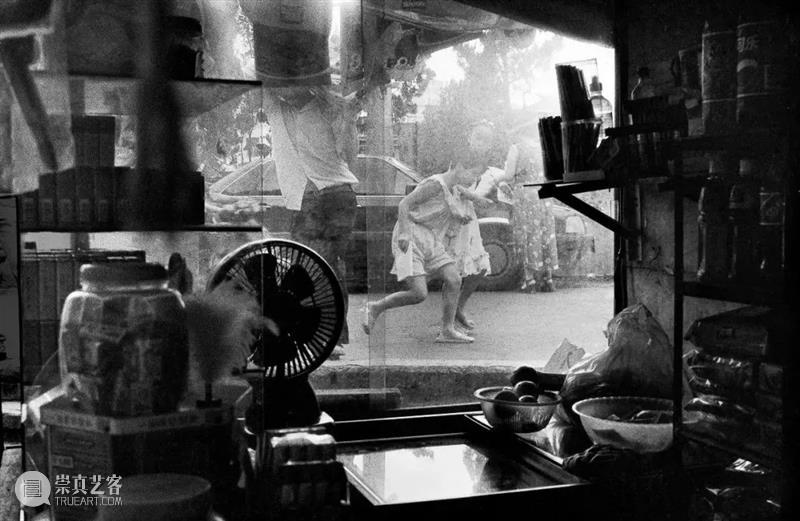

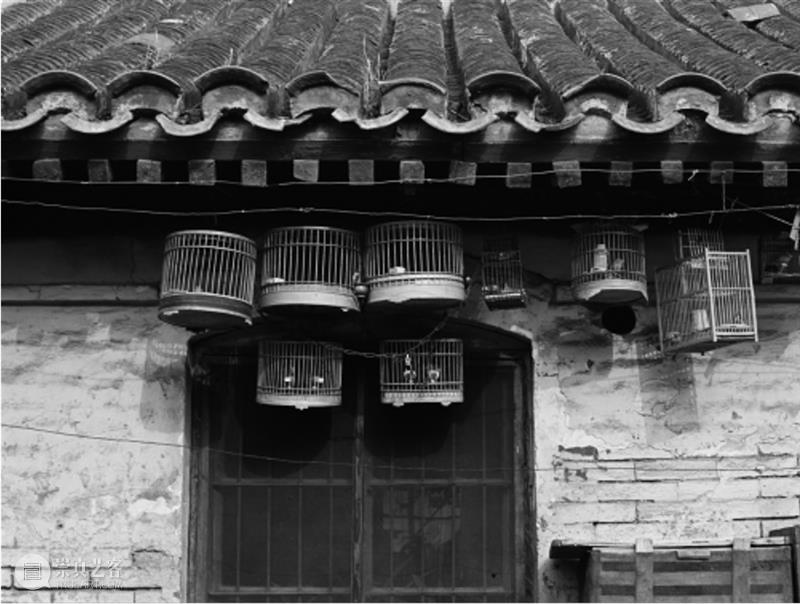

2月27日:1990年代——黑白影像,聚焦中国现实

3月06日:1990年代观念摄影的兴起

3月13日:对传统视觉进行挪用与重构的影像艺术创作3月20日:摄影本体语言的回归与深化和当代摄影语言的多样化(上)3月27日:摄影本体语言的回归与深化和当代摄影语言的多样化(下)

针对本次课程,木格堂(M)还与朱炯(Z)老师进行了Q&A。Z:其一,从事当代影像艺术创作的人。因为创作者需要了解自己所处的影像创作环境,了解中国已经发生的影像创作面貌,学习前人如何对自己的文化和时代进行思考和表达。其二,希望学习、了解、研究影像文化和视觉文化的人。对中国当代影像创作面貌的了解,是摄影史、视觉文化史认知的一部分。虽然当代的创作还不能盖棺定论,对当下创作的梳理仍然可以运用摄影史的理念和研究方法。

M:您作为高校摄影教育从业者,如何看待学校的专业教育,与社会层面摄影教育的关系? Z:摄影是一门建立在技术发展基础上的视觉文化学科。在今天的数字+互联网的时代,摄影的学习渠道和方法极为丰富。社会层面的摄影教育注重受众分层,目的性较窄、较强。这也符合商业市场规律。目标明确、时间有限的摄影学习适合选择社会教育。高校摄影教育总体上兼顾实用性和文化素养综合培养两个目的。高校的(摄影)教育,是教授学习方法和培养学习能力,给年轻人提供一个丰富立体的文化空间和一段相对单纯的青春时光,让学生有空间去自我寻找和探索。

M:您有过在巴黎第八大学攻读硕士、博士的经历,您认为国外的摄影教育有哪些值得国内高校借鉴的地方?Z:国外摄影课程设计比较多样化,变化较多。摄影专业在艺术的学科下,理论课和实践课按照学分比例,必须都修。摄影创作实践者和理论研究者不会互相看不起,而是互相尊重。理论能够总结实践,指导实践,提升实践。实践则是理论的营养和研究的出发点。国外摄影学习,有较为丰富的社会资源,摄影展览、活动都是学习的内容。图书馆藏书丰富,为自主学习提供有效的资源。

M:纪实摄影在中国当代摄影的发端期产生了很大的影响。但当下似乎被丰富的创作策略和方式淹没。学生作品,包括申请的作品集,纪实摄影语言也相对少被考虑到。您怎么看待这个现象?

Z:纪实摄影是永远充满力量的,是展现摄影无限魅力的一个摄影类别。纪实摄影非常体现摄影者的摄影技术技巧等功力,更体现摄影者对社会、对现实生活的理解能力及参与能力。我觉得纪实摄影的衰落,跟今天世界的互联网生存方式有直接关系。新一代人是互联网成长的一代,他们从虚拟世界获取的二手资料比在现实生活中亲自体验获得的多太多。由此他们的纪实摄影作品就比较弱。所以,我觉得对于这一代人,拍摄纪实摄影显得尤为重要。今天的社会确实不再需要提供新的发现给公众了,但恰恰是纪实摄影者自己,通过纪实摄影去突破时代的局限,通过自己的身体,眼睛和感官,用照片把真切的感受记录下来,帮助自己认知现实。另外,纪实摄影的语言也已经成为艺术摄影的一部分。所以,中国当代摄影有一大类都是采用纪实语言创作,用影像展现对中国社会入木三分的观看和深刻的剖析。在当代艺术的范畴,不仅不同艺术媒介的鸿沟打破,摄影内部的类别之分也模糊了。纪实摄影语言也不一定单独运用,它可以叙事,也可以不叙事,可以与摄影的各种类型混合交叉使用。等等。© 杜子,“瘢痕”系列

M:对于自身以及个人史的关注和表现,成为当下青年创作者的主要通路之一,这在1990年代至2000年代出生的这批年轻创作群体中,也并不罕见。“个人化”一方面被诟病为“格局太小”,另一方面则被赞扬为更加真诚的影像实践。对于这样的创作风向以及相关评价,您如何理解?Z:就中国文化和社会历史背景而言,任何文艺创作都偏重宏大叙事,有道德,个人的故事也通常要上升到集体和时代的层面。摄影一般来说是对外的,是看外面的世界,关心他人。这些年逐渐兴起“个人化”叙事,关注自身和个人史,首先是摄影的拓展,转化视角,向内的揭示,我认为很有意义。当然,不是只要采用了个人化的叙事就是真诚的影像实践。所以我觉得今天看到的一些浅薄的“个人化”的作品,不是因为格局小,过于自我,而是不够真诚,不坦率,没有达到真正的自我表达。集体经验中有很多时代共性,个体经验则千差万别。摄影创作的 “个人化”表现最不应该有模式和框架。这是我觉得年轻创作者需要警惕的。

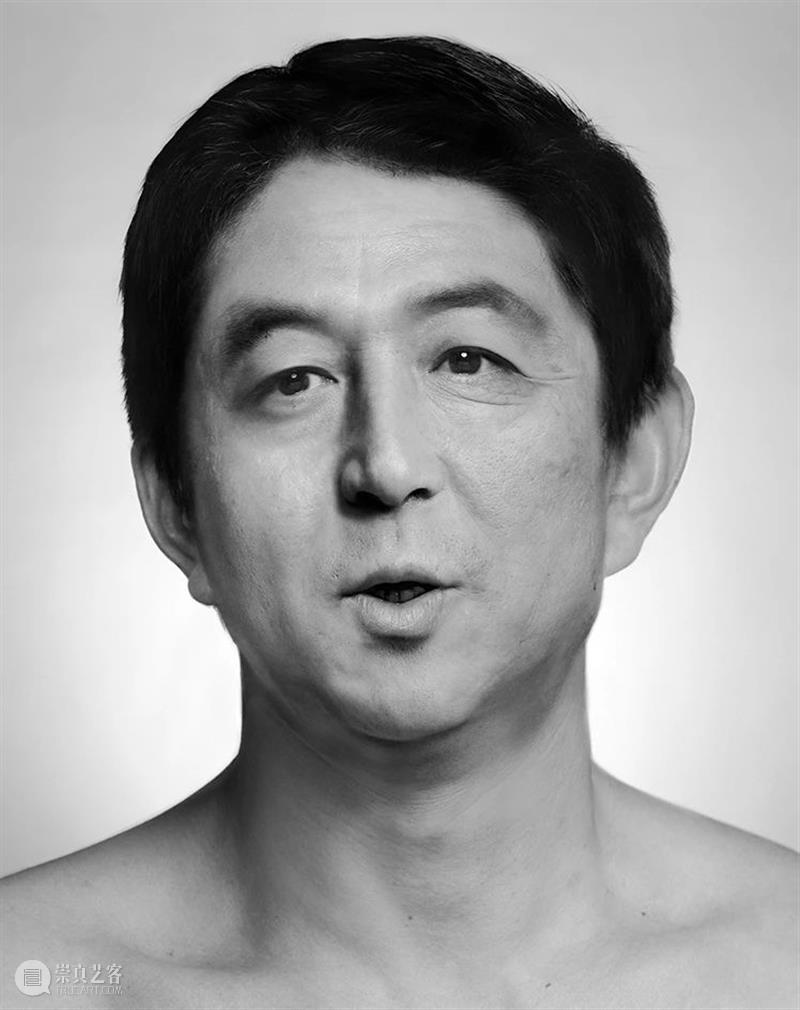

课程老师:朱炯 博士

任教于北京电影学院摄影学院,副教授。

朱炯从事摄影高等教育二十余年,主要担任的本科生及研究生课程:《中外摄影史》《纪实摄影》《摄影写作》《影像艺术策展研究与实践》。

朱炯在教学的同时长期从事摄影创作、评论、艺术策展和影像文化研究工作。她已在摄影各大专业报刊、媒体上发表了百余篇文章,其论文被收录在《中国摄影家协会理论会论文集》《中国摄影批评选集》中。朱炯的摄影代表作品为《西北望》《旅程》《城事》,曾经在中、法两国举办个展,参加过中国平遥摄影节、法国巴黎蒙巴纳斯美术馆等联合展览。

朱炯在中国重要的摄影节平遥、连州、上海、大理成功地策划了年轻摄影师的展览《轻与重》《关于过去现在和未来》《重启》《留&守》《天真与经验之歌》《我是路人甲》《尼空贝尔》等;法国艺术家白尚仁(San Bartolome)的系列展览《夏日台球》《月亮门》。2016年在中国美术馆策展《黑白的冥想——保罗·卡普尼格罗直接摄影展》《光之炼金术——迪尔曼·克瑞恩铂金印相原作展》及韩国大邱国际摄影双年展“亚洲特快单元”。2015年策展作品《天真与经验之歌》荣获第六届大理国际影会“金翅鸟最佳策展人”评委会提名奖和中国摄影家协会“飞马杯”优秀策展人。2017年策展作品《别样》荣获丽水摄影节专家推荐策展人奖。2019年担任连州国际摄影双年展策展人。

由艺术家木格和设计师远远联合创办于2015年,是一个复合型艺术实践空间,目前有Mugetang Gallery、木格堂艺术教育(MIA)、木格工作室三个品牌内容,具有艺术创作,青年艺术家孵化、艺术项目策划和组织、艺术家书出版及收藏功能,致力于呈现当代文化表达的多样化艺术项目,2012年成立木格工作室,2015年成立木格堂艺术教育MIA,2018年成立画廊空间Mugetang Gallery。Email⎥mugeartspace@foxmail.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享