图自电影《穆赫兰道》。© medium

利维坦按:

© unsplash

一年前的今天,联合国开发计划署发布了首份《性别社会规范指数》报告,其内容令无数人跌破眼镜。

这份覆盖近80%世界人口、包含了全球75个国家和地区调查数的报告指出:尽管近几十年来,女性权益得到了显著的提升,男女之间的平等差距也越缩越小——但在这颗星球上,仍有将近90%的人(其中也包括女性)都对女性抱有偏见。

(hdr.undp.org/en/GSNI)

根据报告,世界上有大约一半的人认为男性会是更好的政治领袖;超过40%的人认为男性更适合做公司高管,工作岗位紧缺时,男性也会拥有更多的工作机会。而且,至今仍有28%的人认为男性打老婆是合理的。21世纪都过去21年了。

但这还不是最扎心的。报告预测,人类若想实现政治参与、经济水平、劳动机会等多方面的两性完全平等,大概还需要257年。

世界属于男性吗?

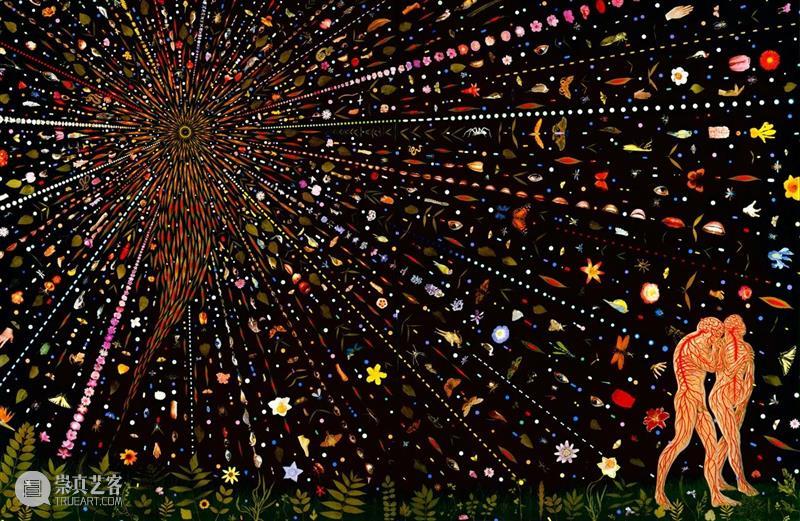

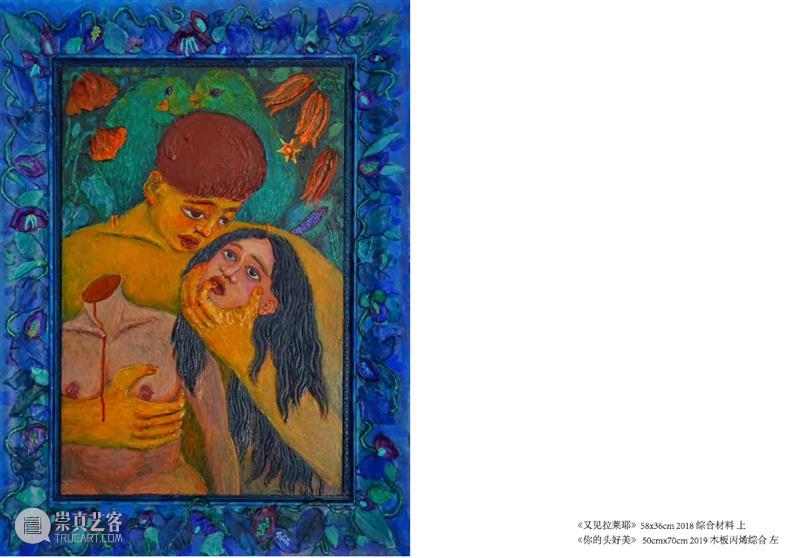

Fred Tomaselli,Untitled(Expulsion)

在性平权的问题上,我们可以为女性地位长久以来的低势态找到许多解释。但所有的理论若追根溯源,往往都需要追溯到性二态上(即物种中基于性别的生理差异)——比如肌肉力量上的差异、孕育后代成本的悬殊。尔后才有了古早婚姻制度对女性的物化、社会资源的分配不均等二层因素。

肉身不仅是人的神殿, 也是人的囚笼。我们无法绕开性二态来聊性平权,意识到两性的生理差异是实现性平权的第一步。

举个例子。

从面积上看,大多数公共场所的男女厕所都差不多大,这看似是一种平等——但无论是着装上的差异,还是生理期和妊娠期的存在,都使得女性往往需要更多的解手时间(平均是男性的2.3倍)。因此,我们经常能看到女厕所排起长龙、男厕却畅通无阻的现象,可见1:1的两性厕所大小设计远非最优解。

© huffpost

而根据水资源慈善组织WaterAid在2017年所提供的数据,全世界仍有三分之一的妇女甚至用不上可以称为清洁、卫生的厕所,她们每年花费在寻找一个安全厕所的时间总计高达970亿小时。注意,她们的要求只是安全。

与之相对应,缺水、基本卫生设施和个人卫生相关的疾病每年都会导致全球近80万女性的死亡,是女性的第五大死因。

(www.wateraid.org/media/dirty-water-and-lack-of-safe-toilets-among-top-five-killers-of-women-worldwide)

英国作家卡罗琳 · 克里亚多 · 佩雷斯(Caroline Criado Perez)曾在其著作《看不见的女性》(Invisible Women)里,通过大量数据揭示了这个世界的男性中心主义倾向(Androcentrism)——从单凭听觉的盲选能够将管弦乐队雇佣的女乐手比例提高近50%(相对于普通面试流程而言),到英国女性收到心脏病误诊的概率比男性高出50%(介于心力衰竭医学实验的参与者多为男性),我们从中可以清晰地看到这个世界如何围绕着男性建立起来的。

男性中心主义,慢性病,得治。

再举个例子。

上世纪60年代,社会学家通过计算人体的静息代谢率(即维持身体机能所消耗的总热量)制定了现如今的办公室控温标准,也就是美国职业安全健康管理局建议的20℃~24℃——但是,这套标准又是基于40岁、70千克的男性参考数据而建立。

然而荷兰的一项研究发现,年轻男性的静息代谢率可能要比从事同样活动的女性高出35%,这意味着对于女性来说,最适宜的办公室温度要比现行标准高5℃。

(www.nature.com/articles/nclimate2741)

而在另一项研究里,科学家发现环境温度每提升1℃(在16℃~33℃范围内),女性的综合认知能力就会提高2%,而且温度变化对男性认知能力的影响要远远低于女性。

这意味着什么?美国学术能力评估测试(SAT)中,高中男生的数学平均分数要比女生高4%——假如把考场的温度提高2℃,就有可能完全消除这一巨大的差距。

(journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0216362)

© talkintrashwithuhn

当然,考场标准温度的调整需要更多研究。但当你穿着短裤在冷气全开的办公室里晃荡,同办公室的女同事却纷纷披着厚衣服、厚毯子,蜷缩在办公椅上时,做个男人吧兄弟们。

世界的男本位现象可能比我们想象的还要严重,甚至早已超出生理差异所能直接导致的范围。比如说在硅谷工作的女性仅占总人数的25%,而现代软件开发者中女性更是仅占11%——这并不是什么生理差异造成的,要知道世界上的第一批程序员都是女性,他们在二战期间曾为军队执行着一些极度复杂的计算任务。

而更可怕的是,对于女性来说,生活在一个以男性数据为基础而构建出来的世界里,其结果还可能是致命的。

弗吉尼亚大学2011年的一项研究发现:发生交通事故时,女性驾驶员受重度伤的概率要比男性高出47%,受中度伤的可能性则高出71%。哪怕研究人员统一了诸如身高、体重、安全带使用情况、车祸强度等系列因素,女性遭遇车祸时死亡的概率也比男性高17%。

而这一显著差异,与数十年来始终围绕着男性实验数据形成的汽车安全设计规范——比如座椅到刹车的距离、靠枕的硬度等因素有着直接关联。

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3222446/)

最常用的汽车碰撞测试假人高1.77米,重76公斤,这一规格早在上世纪50年代被首次提出。© thoughtco

类似的情况还发生在癌症的诊疗上、化工污染的防护上、宇航服的尺寸上,乃至防弹衣的设计标准上……1997年曾有一名英国女警官在与罪犯的对峙中遇刺身亡——因为那些专为男性而设计的均码防护背心太过臃肿导致行动不便,所以她宁可轻装上阵。在她牺牲后,同部队的700名警察一同对均码的防护背心提起抗议。

(www.tuc.org.uk/sites/default/files/PPEandwomenguidance.pdf)

然而有一点不言自明,女性数据长久以来的缺失并非源自男性的恶意,文明演化的进程中不存在有意而为的绕道而行,这更多归咎于固有的观念和习惯性的忽略——但这也正是男性中心主义最可怕的地方。无意的恶,往往更具伤害性。

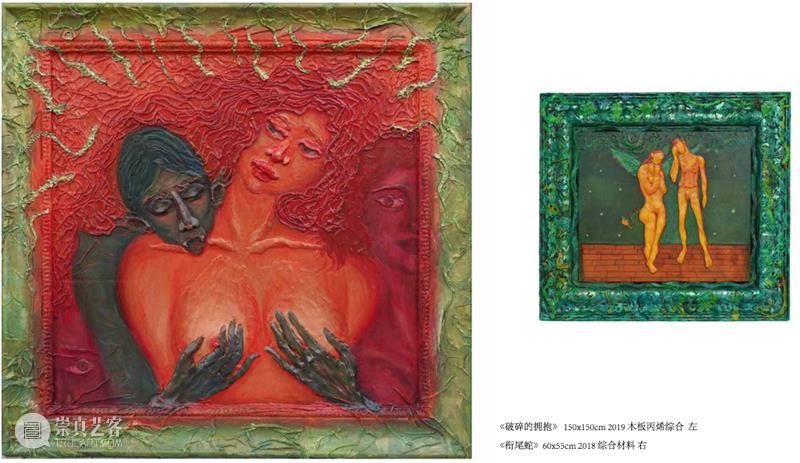

沙砾是身体的隐喻,海洋是历史的集合,二者从未停止相互厮磨与同化,共同涂抹出被我们称为当下的这条海岸线。也正是在这条海岸线上,“默认的男性”被深深印刻在生活的各个细枝末节里中,桌子的高度、工具的大小、钢琴键的宽度,甚至包括语言、娱乐、法律乃至爱情——男性尺寸在几乎所有我们能想到的地方勾勒现实。

同样在这条海岸线上,我们却对占据一半人口的女性始终视而不见。哪怕是当我们关注超脱于现实的叙事,将目光投向幻想丛生的银幕上时。

当男性在凝视

© moskvaer

1975年,电影理论家劳拉·穆尔维(Laura Mulvey)在老牌电影学术期刊《Screen》中首次提出了“男性凝视(male gaze)”的概念。

所谓男性凝视,指电影从业者往往习惯于假设观众为异性恋男性而开始创作(毕竟在那个年代男性是客观上的目标群体主力与电影创作主力)——至于女性,出现在故事里是推进故事的道具与装饰,在观众眼里则成了欲望的投射对象,一种“奇观(spectacle)”。

在法国摄影师罗伯特 · 杜瓦诺(Robert Doisneau)1948年的这件作品《Sidelong Glance》中,妻子正谈论着观众视角看不到的一幅画,而丈夫正看着墙上的一幅裸女画,妻子与裸女形成了鲜明的肖像对比。© hermanspinhof

只需要一个凝视,一个监督的凝视,每个人都会在这一凝视的重压之下变得卑微,就会使他成为自身的监视者。

——福柯

电影《后窗》截图。男性如何处理自己的阉割焦虑,在本片中展现得淋漓尽致。© asemgirlpower

世界知名管道工马里奥,究竟是为了拯救公主才与库巴干架,还是为了与库巴干架才去拯救公主?© giphy

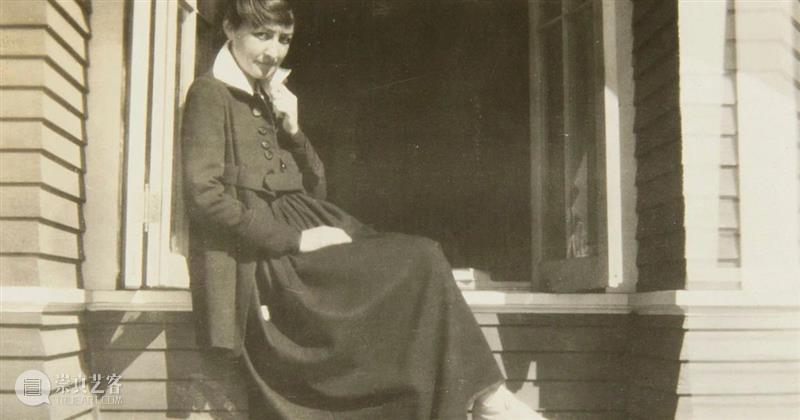

《她之国》作者夏洛特·铂金斯·吉尔曼(Charlotte Perkins Gilman)。 © Accessible Archives

257年可以很短,但朝夕无妨很长。爱慕将陪伴每个女孩收获自信与美好,赋予时光充沛的意义——

文/Beck

本文由Beck在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享