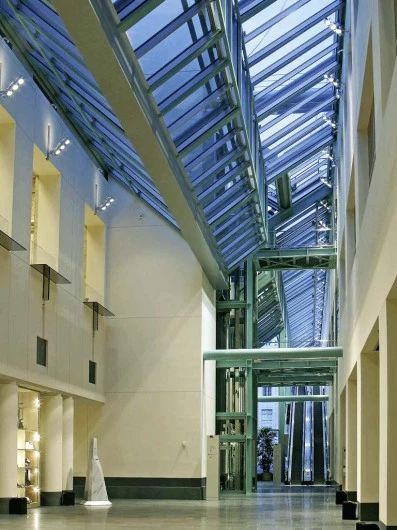

去年年底,亚博邀请艺术家郑重宾为馆内的博卡大厅(Bogart Court)定制创作了全新的装置作品《我寻找天空》(I Look for the Sky)——这一件极具诗意的作品背后,是一系列富有创造性的工程挑战。

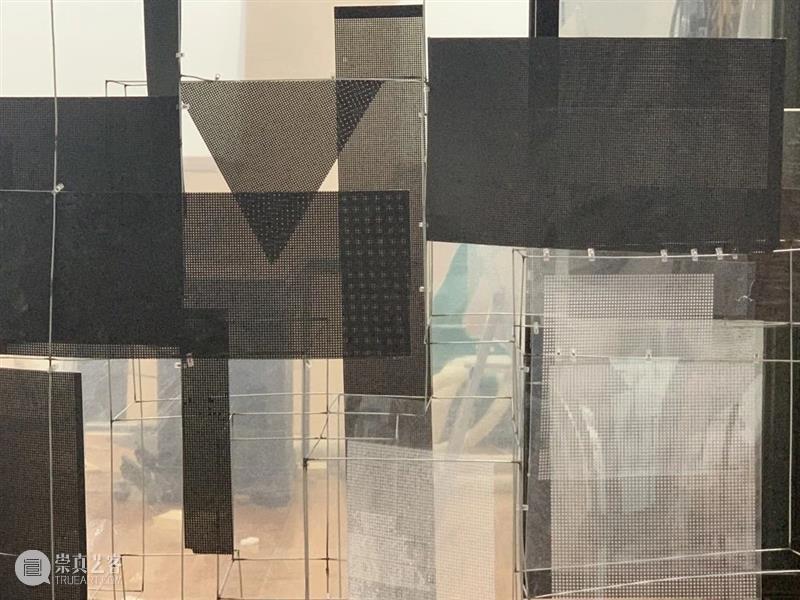

为了在大厅上方构建起一个能够悬挂几十块巨大的亚麻布和亚克力板的装置系统,艺术家和制作团队动用了40英尺的升降机、定制的钳夹和许多巧妙的设计。这些面板的透明度和图案各不相同,引导着自然光的流动,牵动人们的视线,从而创造出一种全新的空间体验。

这究竟是如何办到的?

这件作品又是如何开始,

其背后被寄予了什么样的思考?

亚博教育与诠释部主任黛博拉·克利尔沃特(Deborah Clearwaters)邀请了《我寻找天空》的策展人、亚博当代艺术资深策展人和主管陈畅、艺术家郑重宾、装置总监克里斯·达齐蒂斯(Chris Dadzitis)及制作人梅尔·拉米雷斯(Mel Ramirez)一起来聊聊,这件作品的背后故事。

郑重宾,《我寻找天空》,2020

让光进来,让光流动

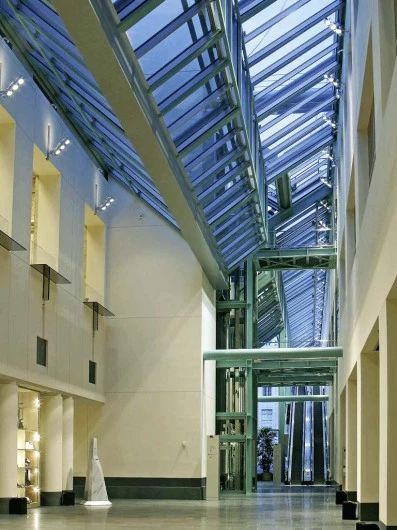

根据策展人陈畅的说法,这件作品一开始的概念还要追溯到十几年前。2003年,意大利建筑师盖·奥伦蒂(Gae Aulenti)在将亚博这座原本用于市图书馆的建筑改为博物馆建筑时,强调了“让光进来”的概念。

在她的设计下,亚博的公共区域博卡大厅上层排列了一扇扇天窗,加州的阳光如此有名,亚博将它请了进来:

如何让这光更好地流动?正如亚博古与今的流动与激活,如何被表现?郑重宾是陈畅毫不犹豫就想到要邀请的艺术家。

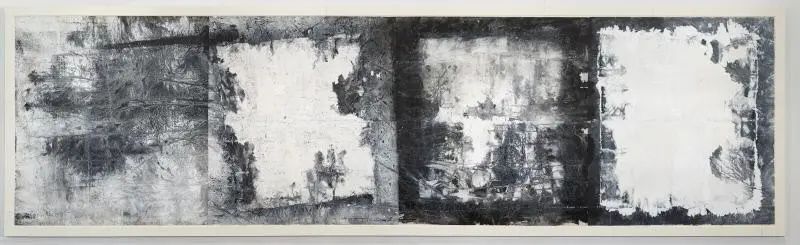

郑重宾在传统水墨的领域里受过充分训练,后来又来到旧金山学习装置、表演以及观念艺术。之后,他在湾区生活了几十年。2011年,亚博就委托郑重宾创作了当代水墨作品《季末》(Ended Season),就此结缘。

郑重宾,《季末》,纸上墨彩,

H. 207 cm x L. 718.8 cm,2011

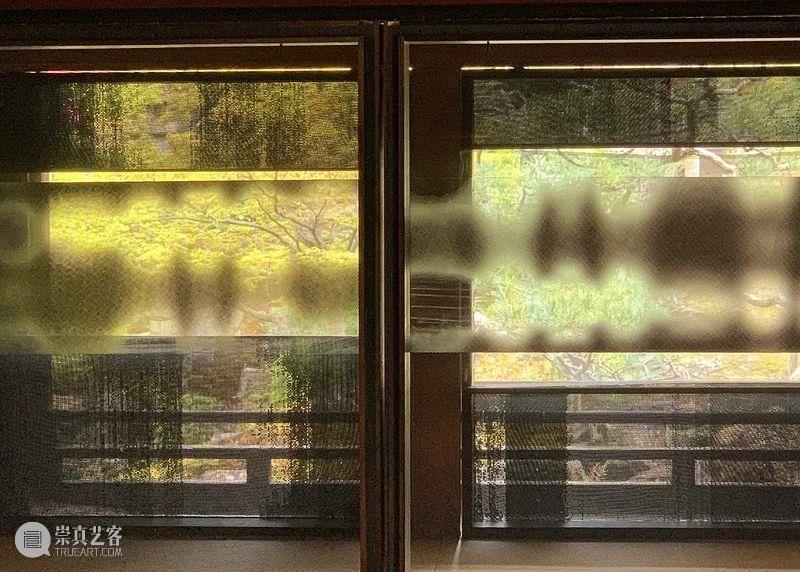

更重要的是,陈畅对郑重宾在一定空间内用水墨特色处理光的手法印象深刻,比如他在2015年于上海双年展落地的《层层天墙》(Wall of Skies):

图片来自艺术家官网zhengchongbin.com

2019年在京都一家古老的寺院里落地的《流动的空间》(Liquid Space):

图片来自艺术家官网zhengchongbin.com

这些空间都存在一定的限制,亚博也是,这限制不只是物理条件上的,还有隐喻层面的。2019年亚博在改建的时候我们就想到要邀请重宾来创作,而完成时正好是选举之年2020年。那时候我们就在想这件作品不仅是要激活这个空间,还要传递出我们想要分享给公众的隐藏信息。特别是在这一年,我们又遭遇了前所未有的疫情,重宾将题目取为‘我寻找天空’,在我看来这段时间我们也都是在寻找希望。”

《我寻找天空》装置安装前后

郑重宾在多年之前踏入亚博博卡大厅时也有着和陈畅相同的感受:透过玻璃直射下来的大片阳光,让人觉得这里是能连接室外的室内空间。“千头万绪,首先要找到从什么样的点来切入。我想是以‘光’为起点的,它是一种自然现象,并且暗示着时间的流逝,也能与媒介互动,能创造出一种方式,让我们参与其中,以获得新的经验和认知。”

如果说盖·奥伦蒂的理念是“让光进来”,那郑重宾用他的作品“让光流动”。作品安装之后,光不再是直直地射下来,而是改变了方向,从四面八方而来,又充斥着四面八方。艺术家创造了一件作品,也创造了一个空间,邀请人们步入其中,参与不断变化的经验与认知之旅。

幕后大工程

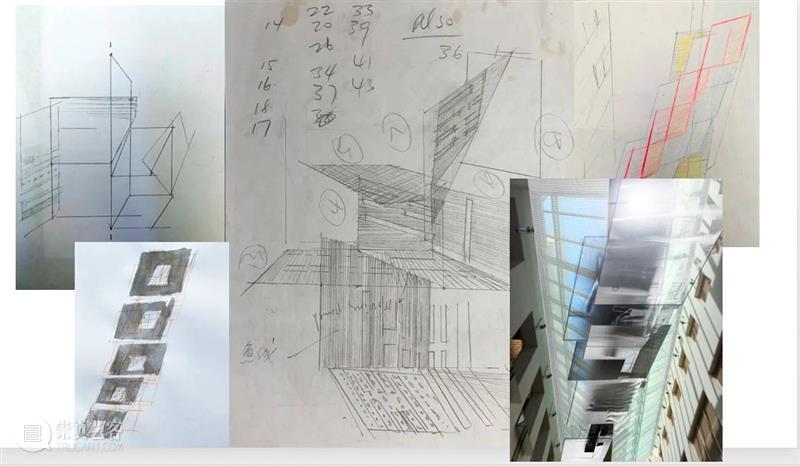

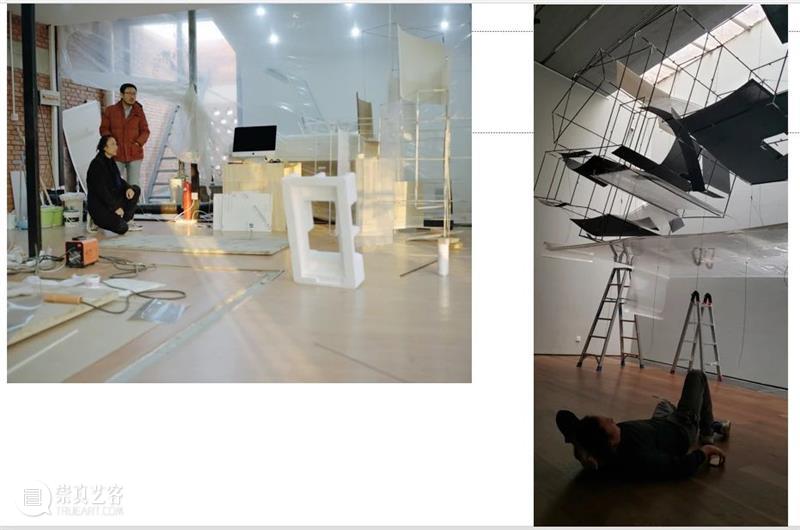

要在一个空间的顶部完成这样这一件“自己形成自己”的装置作品并不容易。郑重宾在北京的工作室里设计并打样了个“迷你版”:

按照之前的经验,郑重宾选择了亚麻布、亚克力板、PVC薄膜作为主要材料,在工作室调试的时候不断测试其对光的折射效果。

这些悬挂着的板块是活着的,并没有真正的完成,随着人们的参与无时无刻不在变化。我一直对于找到媒介与材料对等的独立性很有兴趣,它们会有自己的方式去形成自己。”

在结构设计上,郑重宾充分考虑了如何摆放这些面板,在造成多层次效果的同时也保证结构的灵活性。

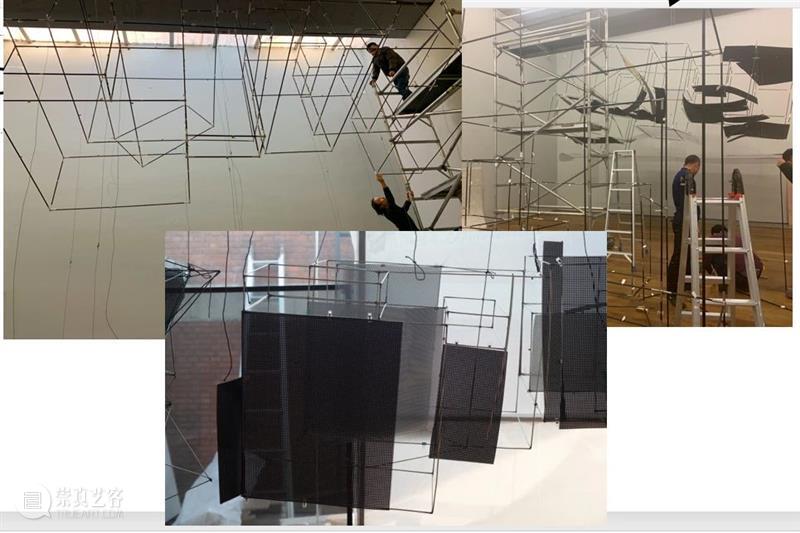

在艺术家看来,作品将光变成了某种语言,它是开放的、未完成的,等待着观者的思绪一同参与。而如何将这样的概念付诸实践并取得效果,却是个大工程。这种结构的复杂程度,在二楼看得尤为清楚:

作品在亚博安装时的一楼和二楼场景

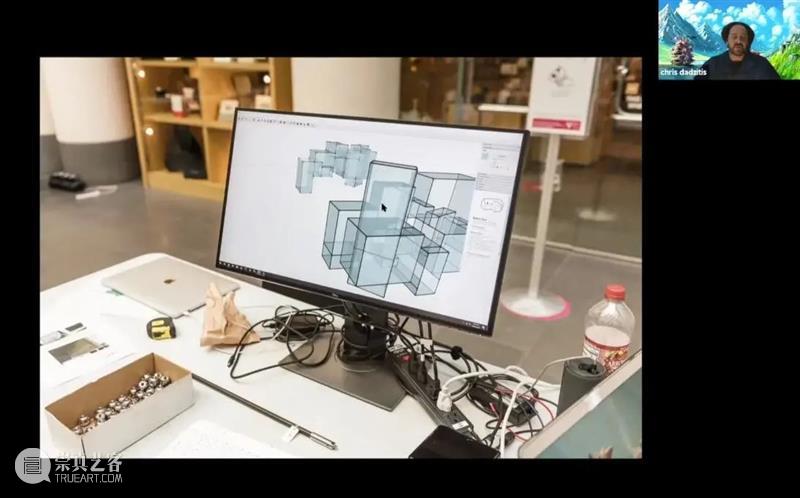

分享会上,亚博装置总监克里斯·达齐蒂斯细细分享了整个安装的经过。“在我看来这件作品在搭建上主要分为三个部分,一个是结构,一个是面板的放置和组合,还有就是细节上各处的连接点。”

郑重宾的北京团队原来计划前去亚博安排安装事宜,但最后因为疫情取消了行程,现场的安装任务就交给了克里斯。人不到东西到——符合需求甚至是特别定制的零件整整齐齐,按照图纸还分门别类写上了编号——“这已经是我能想到的最好的情况了。”

接着,他和团队便是按照图纸把一个个零件慢慢拼接起来。利用线上会议,亚博的团队和在北京的艺术家团队不断沟通、调整,费时费力自然是少不了,但是在许多人都不得不隔离在家的那段特殊日子里,克里斯说,“能和伙伴们一起完成一件有意义的艺术作品是特别开心的”。

在安装过程中,为了让材料达到它应有的高度,工程团队启用了升降机,而在这台升降机里负责工作的便是梅尔·拉米雷斯,她就是坐在蓝色的小笼子里,缓慢地上下左右移动,帮助调整高处的作品细节。

她回忆起安装过程中让人印象深刻的事:“有一次我不小心让面板有了裂痕,我吓坏了,艺术品那么贵,我是不是要赔?是不是会被辞退?结果郑重宾说:材料有它自己变化的方式。”她说:“这是一件包容性很强的作品,来自一个包容性很强的艺术家。”

用当代艺术打破更多的限制

疫情带来新的挑战,亚博除了响应号召以公众的健康安全为第一考量因素之外,也在以艺术的方式回应这种挑战。

三位亚裔女性艺术家的壁画作品将艺术从博物馆带向街头:詹妮弗·K·沃尔福德(Jenifer K Wofford)的《图案识别》(Pattern Recognition),香奈儿·米勒(Chanel Miller)的《我曾,我是,我将》(I was, I am, I will be)以及贾斯·查兰吉瓦(Jas Charanjiva)的《别惹我》(Don't Mess With Me),这三件特色鲜明的艺术作品不用走进馆内就能看得见——每个经过海德街(Hyde Street)的人,都能看见亚博在这一时期想要传递出的力量与希望。

至于郑重宾的这件《我看见天空》,则是将博物馆的外部带入内部,并注入了新的活力。

我们从未像现在这样需要更多有意义、有质量的交流发生,内与外,古与今,不同的人和不同的人之间,不同的文化和不同的见解之间,需要更多的“看见”和“流动”。正如郑重宾在分享里所说,就像是中国古代的文人画画风景,并不只是为了描绘风景,里面还有对人生意义的追问,对时间空间、甚至是对宇宙的追问。

那么在旧金山这一片疫情时代的城市景观里,

希望亚博所提供的这一份艺术界面,

能为你打破更多的限制,“寻找天空”。

特别感谢郑重宾提供图片

寻找天空,寻找希望,点这里~

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享